अपनी-अपनी तौर

- 1 May, 1953

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 May, 1953

अपनी-अपनी तौर

उस दिन रमेश ने आकर आसमान सर उठा लिया कि आज दिवाली ठहरी–माँ काली की पूजा का अपना दिन। लो, आज भी तो दुनिया से मुह मोड़…

“ऐ लो, माँ काली की पूजा तो कभी की हो चुकी, सारा कलकत्ता ही उमड़ पड़ा था उस अवसर पर। यह क्या फिर ले उठे तुम?”

“भइ वाह, हो तुम एक ही हुशियार! इतनी भी खबर नहीं कि वह दुर्गा-पूजा थी, काली-पूजा नहीं। माँ काली की पूजा-वंदना तो आज ठहरी–समझे।”

“तो क्या दुर्गा अलग हैं, माँ काली अलग?”

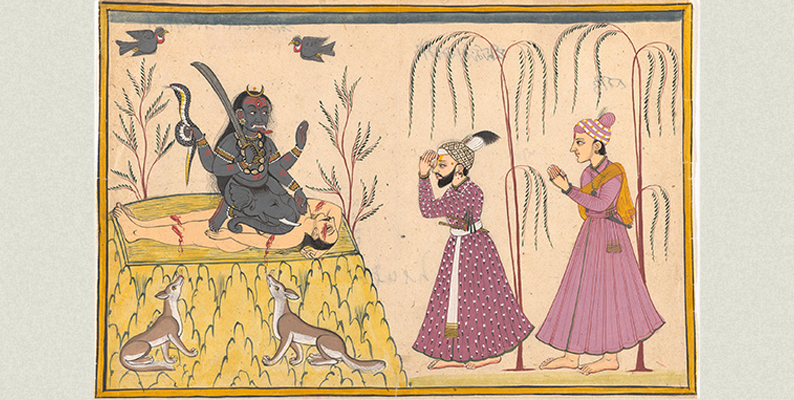

“जी, महिषासुर-मर्दिनी, दस भुजा वाली दुर्गा ठहरी–चार भुजावाली काली। वह दशहरे में आती हैं–यह दिवाली में। अब समझे?”

“क्या खूब ! और जो वसंत-पंचमी के दिन आती हैं वह देवी इन दोनों से भी अलग हैं–है न?”

“लो, वह तो सरस्वती-पूजा ठहरी–तुम्हें पता नहीं?”

अब क्या कहे कोई, आखिर तो एक ही सत्ता के करिश्में ! लीजिए, जब नाम और रूप में उतर आईं तो कहीं कुछ, कहीं कुछ। कभी काली, कभी दुर्गा, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी शिव, कभी गणेश–कोई हद है? यह बंगाल है, शक्ति-पूजा का अपना क्षेत्र। काशी में विश्वनाथ हैं, महाराष्ट्र में गणेश, अयोध्या में राम और मथुरा में कृष्ण। बस–

‘जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरति देखी तिन तैसी।’

और जो जिस रूप के आधार पर पला उसी का होकर रह गया। वही उसका प्रिय है वही उसका पथ्य।

दिनेश भी वहीं बैठा रहा। सुनता रहा दुर्गा और काली की पहचान की व्याख्या। हँस कर बोला, “भई, यह मूर्तियों की नुमाइश के दिन ते लद चुके।”

“लद चुके, सो क्या”, रमेश तड़प उठा जैसे।

“यही कि मूर्ति पूजा के बाजार में मंदी आ रही है। आज तो हँसते-बोलते बुतों का बोलबाला है हर जगह।”

रमेश चौंक उठा, “यह क्या बला है–सुनूँ भी । वही फिल्मी सितारे तो नहीं?”

“और क्या, चलचित्र का ही जमाना है आज। यह दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई, नई रोशनी, नई हवा–और तुम रह गए वही कुएँ का मेढ़क, लिए बैठे हो वही पुरातन की लगन The lure for the Primitive.”

“चाहे कुछ कहो, मगर कहाँ फिल्म की लगन और कहाँ माँ काली का दर्शन!”

“अजी वह दर्शन तो अपने अंदर करो। यह बाहर तो एक साइनबोर्ड है जो आज की छानबीन और तर्क के युग में कोई तथ्य नहीं रखता। बस पंडा-पुरोहितों ने उसके चमत्कार का इश्तहार बाँट तुम्हें चकमे में दे रखा।”

“तो उसे अपने अंदर देखूँ! है न?…लेकिन क्या देखूँ, कैसे देखूँ अपने अंदर? है भी कुछ वैसी पैनी दृष्टि, कि डूब कर वह अनमोल मोती ढूँढ़ पाती । दृश्य से दृष्टि फेर द्रष्टा की ओर झुकता तो लाख में एक को भी मयस्सर नहीं।”

“तो लीजिए, नाम और रूप के जंजाल से छुटकारा नहीं। भटकते रहो इसी बीथिका…इसी मरीचिका में।…कहीं अच्छा होता कि सिनेमा ही चलते। उसके अंदर चलते-बोलते बुत ठहरे। वहाँ तुम्हें माँ के दर्शन और श्रवण दोनों ही नसीब होंगे।”

“बाज़ आए, जाइए आप खुशी-खुशी। आज सिनेमा से जैसी प्रेरणाएँ मिल रही हैं जनता को…नारी को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहा है वह…जाने दीजिए, अभी क्या हुआ है जो अब होगा इसका अंजाम।”

“उसके लिए फिल्म जिम्मेवार नहीं, जिम्मेवार हो तुम, तुम्हारी चाह, तुम्हारी माँग। सायंस से तुम ऐटम-बम माँगते हो, लो, मर मिटो। तुम्हें इस संहार की जगह मानव-कल्याण के उपचार की तलाश होती और वह हाथ सिकोड़ लेता तो चाहे जो कहते।”

“तुम नहीं मानते, न मानो, पर, नर्गिस और कानन को माँ काली के रूप में देखने से तो रहे हम ।”

“और माटी के लोंदे को ? पत्थर के कटे-छँटे टुकड़े को? वह माँ काली के रूप में आया तो कोई बात नहीं, है न?”

“जो हो, उसके साथ यह नहीं कि आज कुछ, कल कुछ–बस एक रूप चिरंतन…मगर छोड़ो भी यह बहस–अपनी-अपनी नज़र बस। लिए रहो तुम अपना सिनेमा, मैं तो चला अपनी ही लीक पर, चाहे कुछ हो।”

रमेश उठ खड़ा हुआ एक तैश में–जाने कहाँ चल पड़ा। हमने दिनेश की ओर मुड़कर पूछा “तो क्या तुम सिनेमा की उपयोगिता के कायल ठहरे!”

“हैं नहीं, दो घड़ी की दिलचस्पी ही सही, यह भी एक गनीमत है आज के युग में । हमको हमसे छुड़ा रखती है इतनी देर, बड़ी बात है आखिर।”

“सो क्या?”

“यही कि आज तो जो है वह अपने ही को लिए डूबा रहता है आठो पहर। यह वह–अपनी लगी-लिपटी का ऐसा अटूट ताँता है कि किसी करवट कल नहीं। सिर चीरते-चीरते सिर किरने की नौबत आ जाती है अक्सर। आँख खुलते ही यह सिलसिला जो चला तो फिर लो आँख लगते ही पर इस जंजाल से छुटकारा हो पाया। अब तुम्हीं समझो, अपने द्वंद्वों के दौर से दूर होकर किसी गैर के सुख-दुख में गर्क हो जाना दो घड़ी की अपनी पनाह तो ठहरी।”

“ओ, यह बात है!”

“जी, आखिर जी की राहत तो किसी चीज, किसी दृश्य में नहीं–अपने मन की लय में ठहरी। अब जिस छोर की थाम यह मन रम गया–जम गया, वही इस जीवन का नंदन है। कहीं डाँवाडोल रहा, किसी ससपंज में उबचुब या वृत्तियों की कतरव्योंत से विचलित तो लो बैठे-बिठाए जहन्नुम पहुँच गए हम।”

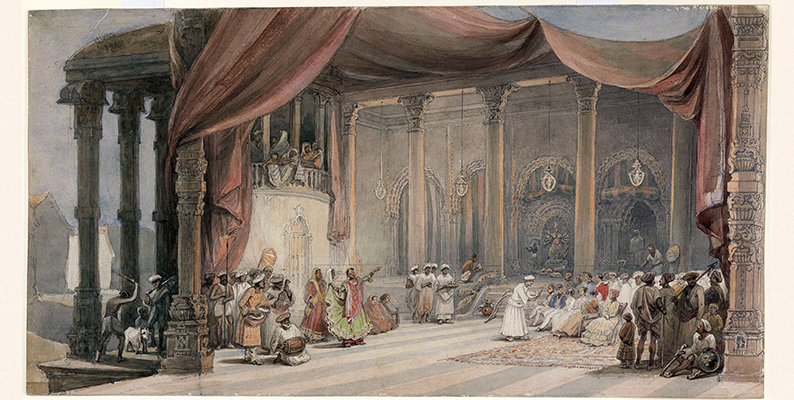

आखिर नीउ एंपायर जाने की ठहरी। चौरंगी से मुड़ गए हम दाईं ओर। देखा बड़ी भीड़ है, बड़ी चहल पहल। कोई विलायती कंपनी आई है नाटक खेलने। तो लीजिए, ये जीवित चित्र ठहरे हँसते-बोलते और उनके विज्ञापन की कला का वह चमत्कार है कि कंधे से कंधे छिल रहे हैं चारों ओर।

दिनेश के साथ तो आसानी की तलाश उसकी घुट्टी में पड़ी है जैसे। यों खड़े-खड़े धक्के उठाने को तैयार नहीं। मचल पड़ा, “भई यहाँ तो गुजर नहीं, मेट्रो सिनेमा ही चलो आज।”

“अजी, जगह मिलकर रहेगी। मेरे एक मित्र हैं यहाँ, प्रसाद, थियेटर के मैनेजर ही समझो, उनसे बस आँखें चार होने की देर है।”

“क्या कह रहे हो तुम, मैनेजर तो यहाँ एक कड़ियल अंग्रेज ठहरा। है तुमसे परिचय?”

“कोई बात नहीं, प्रसाद उनके असिस्टेंट ही ठहरे, काफी धाक है उनकी।”

तभी किसी की जबान का हल्लो मेरे कान पर टकराया, चौंक पड़ा मैं, हैं! यह तो हमारे ही जाने-पहचाने साहेब बहादुर ठहरे, बड़े लाट के काउँसिल के मेंबर। उनको क्या ऐसी पड़ी है कि खा रहे हैं इस भीड़ में धक्के। जमीन उनकी, आसमान उनका, मैनेजर तो उनको सर-आँखों पर बिठाकर रखेगा…हाँ उनकी आँखों में इस गरीब की पहचान है, यही बड़ी बात है उनकी।

“तो आप यहाँ कैसे आए, कब–कहाँ ठहरे हैं?”

“है कुछ ऐसा काम, गवर्नमेंट हाउस में ठहर गया हूँ, वहीं आकर मिल जाना कल किसी वक्त।”

“मगर यहाँ आप खड़े क्यों हैं इस धक्के में? मैनेजर को फोन से जता दिए होते तो बॉक्स रिजर्व रखता।”

“मगर यहाँ आप खड़े क्यों हैं इस धक्के में? आपके ज़रा से इशारे पर बाक्स के टिकट हम गरीबों के सर पर भी बरस जाए। अभी जाकर उनके असिस्टेंट को जताए देता हूँ, वे खुद आकर सर आँखों से…”

“अजी यह थियेटर है, कोई दरबार नहीं। बस आदमी के लिबास में आओ–जैसे सब वैसे हम।”

अब कहाँ किससे मिलते–साथ हो लिए हम भी। खड़े हो गए उनके पीछे। लीजिए एक ताँता बंध गया टिकट की खिड़की के सामने–कोई बड़ा-छोटा नहीं–सब बराबर। हाँ खिड़की पर आकर आप बॉक्स के टिकट लें या गैलरी के–खुशी आपकी, आगे या पीछे जैसी जगह मिले। देखा, भरमार है साहेब और मेम की। हिंदुस्तानी तो बस इने गिने होंगे–जो हैं वह उसी कतार में खड़े हैं–मगर यह नहीं कि सर पर हैट नहीं तो उनका पल्ला झुक गया। काले और गोरे के बटवारे के वे दिन अब जा चुके। वह रंगभेद अब अंदर चाहे जो हो, बाहर नहीं।

जाने कितने बरसों पर आज एंपायर थेटर के दर्शन नसीब हुए। बरामदे में कदम रखे नहीं कि तिरने लगे आँखों में वे दिन जब शेरवानी और साका बड़ी मुश्किल से जगह पाते रहे यहाँ। धोती-कुरते की तो खैर कहीं पूछ थी न पैठ, चौरंगी के किसी होटल या थेटर में।

ज़माना भी क्या से क्या आ गया–आज लुट गई वह हैट की हैंकड़ी, आ गया वह टोपी की बराबीर में। माना कि वही अँग्रेजी अमलदारी है, वही गद्दी नशीनी–फिर भी यह सब कुछ क्या वही है? है वह आनबान–वह तान-तेवर? लीजिए, गाँधी-टोपी की आलमगीरी की चुनौती में उनकी सारी हठधर्मी की मिट्टी पलीद कर धर दी जैसे।

तभी अंदर से आर्केस्ट्रा की मधुर रागिनी कानों पर गूँज उठी–तड़प उठा जी…खिड़की की मंज़िल पहुँच भी न पाए थे हम–

हमने मुड़कर साहेब बहादुर से कहा–“आप थेटर के मैंनेजर को तो जानते होंगे–”

“क्यों नहीं, यहाँ कुछ नया थोड़े ही आया हूँ–इंटरवल में तो भेंट होकर रहेगी।”

“अच्छा होता कि आप आगे बढ़कर उनसे कह ही देते कि ऐसी जल्दी भी क्या है, आप हॉल के अंदर बैठ जाते तो तमाशा शुरू होता।”

“भला कहीं ऐसी भी फरमाइश होती है? वक्त की पाबंदी ही तो हर व्यवस्था की सफलता की पहली शर्त ठहरी।”

अब कोई क्या कहे ? तो यह विलायती हवा-पानी का असर है क्या?

जो हो, टिकट लेकर हमलोग हॉल के अंदर बैठ गए। जो पहले आए वे आगे बैठे, जो बाद आए वे पीछे–कोई हो वह, मिनिस्टर या मज़दूर। इंटरवल के वक्त साहेब बहादुर और मैनेजर की आँखें चार हुईं, हाथ मिले, हँसी की हिलोरें उठीं और खड़े-खड़े एकाध पेग की चुस्की भी चली। हम भी साथ हो रहे, दिनेश भी, मगर हाँ, हमने अपनी पसंद की चीज ली, उन्होंने अपनी। और लीजिए हवे में सिगरेट के धुएँ के छल्ले बनाते दोनों ने अपनी-अपनी राह ली।

तमाशा खत्म हुआ–हम लोग हौले-हौले कतार बाँध बाहर आए। पौर पर मोटरों का इंतजार रहा–वही नंबरवार मोटरों का तांता–जो पहले आया है वह पहले जा रहा है। लीजिए साहब बहादुर भी उसी पंक्ति में खड़े हैं–भई वाह ! बड़े आए हैं बड़े लाट के मिनिस्टर! जी, एंपायर थेटर क्या आए, वह बड़प्पन का ताव ही बुझ गया जैसे।

[2]

अब हम पटने आ गए हैं–ज़माना भी कहाँ से कहाँ आ गया है आज। गाँधी-टोपी तो क्या से क्या हो गई दाँतों तले है अँगुली सब की। जो कल तक जेल में चक्की पीसती रही, वह आज सर आँखों पर है हमारे।

उस दिन शाम को टहलने वक्त दिनेश से आँखें चार हुईं–लीजिए वह भी लौट आया है अपने घर की पौर पर। साथ हो लिए। बातों के सिलसिले में पता चला कि पटने में एक नई फिल्म आई है अपने ढंग की निराली। बड़ी चर्चा है–चहल-पहल। वह ठहरा फिल्मी दुनिया का आशना–खड़े-खड़े मचल पड़ा कि बस चले-चलो–शुभस्य शीघ्रम्।

हमने कहा कि हिंदुस्तानी फिल्मों को देखकर क्या पाएगा कोई, अपना कुछ खोएगा ही उल्टे। वही उठती डील-डौल और लचकती कमर की नुमाइश, वही हावभाव का तूमार और वही बेवख्त की शहनाई, अंधाधुंध नाच-गान की भरमार। और मन ही न रमा तो फिर तमाशे के रागरंग में रखा ही क्या है।

मगर वह काहे को सुने।

“अजी यह कोई ऐसी-वैसी चीज़ नहीं, नई दिशा मिलेगी–नई प्रेरणा भी।”

मचल पड़ा अंदर से शौक पर हम साफ खुले नहीं।

“अच्छा भई, जैसी तुम्हारी खुशी”

टिकट लेकर अंदर बैठ भी न पाए होंगे कि मैनेजर और मालिक दोनों ही नजर आए सामने दरवाजे पर । दिनेश ने छूटते ही कहा–“देखा, यह आज का तमाशा ही ऐसा है कि कोई भी तटस्थ नहीं–और तुम हो कि रस की पहचान तक नहीं । आज हॉल में कहीं तिल रखने की जगह भी है ? वक्त हो चला–बैठ जाओ जी उड़ेल।”

मगर पल पर पल जाता रहा–बाजे का लहरा रह-रह कर गूँजता गया–पर वह न आया जिसका इंतजार था। दिनेश ने कलाई की घड़ी देखी–“लो टाइम तो हो गया–यह देर कैसी?”

कहीं घड़ी तो तेज़ नहीं–पाँच मिनट और आँखें फाड़ देखा किए। कोई सुनगुन नहीं–यारों ने तालियाँ देनी शुरू की–मैनेजर ने आकर माफी माँगी–बस अब शुरू होने में देर नहीं।

मैनेजर साहेब जाने-पहचाने ही ठहरे। पास जाकर पूछा तो पता चला कि मिनिस्टर साहेब का इंतजार है। मोटर पर बैठ चुके हैं, आते ही होंगे।

“तो आपने उनको निमंत्रण दे रखा है क्या?”

“अब जो आप समझिए। कल एक पार्टी में भेंट हो गई, बातों के सिलसिले में इस नई फिल्म की चर्चा छिड़ आई। आप ठहरे भी इस रस के आशना, हमने अपनी ओर से निमंत्रण दे दिया, आइए, जरूर आइए।”

“मगर सीट सारे तो भर चुके–जगह दे पाएँगे आप।”

“अभी एक सोफा रखे देता हूँ–कोई बात नहीं।”

फिर क्या था–दोनों ओर हमारी कुर्सियाँ सरका दी गईं, एक कोच लाकर बीच में रख दिया गया–जैसे-तैसे। हम उठकर बाहर आए तो देखा कि हाथों में फूल-माला लिए मालिक खड़े हैं। उधर मैनेजर पड़ोस के एक फोटोग्राफर को कैमरा तैयार रखने के लिए ताकीद कर रहे हैं। बड़ी चहल-पहल है चारो ओर। सीढ़ियों पर फूलों के गमले रखे जा रहे हैं। एक ओर मेज पर चाय की तश्तरियाँ सजी जा रही हैं बड़े तपाक से।

दिनेश ने मुड़ कर पूछा–“कोई ऐड्रेस भी दिया जाएगा क्या?”

“नहीं तो–वक्त कहाँ है ?–सुनते नहीं, क्या सनसनी है हॉल के अंदर।”

“तो फिर यह चाय-पानी”…

“देखा जाएगा, वे आएँ तो–सब उन पर है निछावर वह सामने तो आएँ” हमने झुक कर दिनेश से कहा।

“लो दिनेश सुन लिया न–तुम बड़े बेताब हो रहे थे तमाशे के लिए, यहाँ कुछ और ही गुल खिल रहे हैं। मिनिस्टर साहेब तशरीफ लाएँगे, धूप-दीप-आरती होगी, पुष्पांजलि होगी, नैवेद्य की परिपाटी होगी, तब कहीं जाकर…जी! ‘खुम आएगा, सुराही आएगी तब जाम आएगा’–समझे।”

“तो यह ‘तब’ की भी एक ही रही”

“जी, हिंदुस्तानी राज है न, वक्त की पाबंदी कोई चीज ही नहीं।”

हुआ भी वही। यारों ने हॉल में आसमान सर पर उठा रखा तो क्या, गाने-बजाने के दो चार-रंगीन पैमाने छलका कर उन्हें बहला रखा गया।

लीजिए, आ गए मिनिस्टर साहब, दो हमजोली भी साथ आए। जी हुजूरी का बाजार गर्म हुआ, स्वागत के कैसे-कैसे पैंतरे चले, गले में फूल-माला दी गई, खड़े-खड़े फोटो तक ले लिया गया। उधर आप हैं कि घबरा रहे हैं, शरमा रहे हैं, लेहाज़ से झुके जा रहे हैं, ‘यह क्या कर रहे हैं आप’–एतराज़ भी किए जा रहे हैं–माथे पर बल है जबान पर ‘ओफ’ भी–मगर वह जो किसी ने कहा है न कि

“कोई मुँह चुम लेगा इस ‘नहीं’ पर

शिकन रह जायगी योंही जबीं पर”

तो बस, लीजिए किसी नहीं की सुनता कौन है । जो है वह अपने शील और शौक का ताना-बाना बुने जा रहा है बेलौस। आखिर शक्ति की पूजा तो जाने कब से हमारी धमनी की प्राणधारा ठहरी।

चपरासी दौड़कर टिकट की खिड़की पर आता है टिकट लेने–मगर कैसे ले, किससे ले, खिड़की के पट तो खुलने से रहे। मैनेजर साहेब दौड़कर दरवाजे का परदा सरकाते हैं–“आया जाए अंदर, देर हो रही है।”

आप पौर पर खड़े हैं–बुत! इनकार करें तो मुश्किल, स्वीकार करें तो मुश्किल, बस “भई गति साँप छुछुंदर केरी”

तभी सिनेमा के मालिक बड़ी नर्मी से झुक कर हाथ थाम लेते हैं और लिए आते हैं आप को हॉल के अंदर, हमजोली भी साथ ही हैं, रिजर्व सोफे के इर्द-गिर्द जो पहले से कुर्सियों पर पैर लटकाए बैठे हैं वे उठकर रास्ता देते हैं, कुर्सियाँ सरकाए लेते हैं–और आप चौतरफी बंदगी और खातिरदारी के शिकार, धीरे से बैठ जाते हैं सोफे पर। अपने लेहाज में चूर…मजबूर थाम लेते हैं हाथ में नाश्ते की तश्तरी भी और लीजिए इधर चाय आती है, उधर सामने स्टेज के पर्दे पर तस्वीरें दौड़ आती हैं उसी पल।

तमाशा खत्म हुआ। लौट आए हम अपनी रोजमर्रे की दुनिया में। जाने कितनी देर उसने हमको हमसे छुड़ा रखा–अब चाहिए क्या–जी-बहलाव हो तो ऐसा हो।

देखा, लोग उठ रहे हैं, जा रहे हैं बाहर। फिर क्या ? उठ खड़े हुए हम भी। मिनिस्टर साहेब की पार्टी आगे बढ़ी, पीछे हो लिए हम।

जो उन्हें जान रहा है वह बच कर जा रहा है, झुक रहा है, जोड़ रहा है हाथ भी। जो नहीं जान रहा है, उसे साथी-संगी राह पर लिए आते हैं कंधे थाम।

दरवाजे पर ही मैनेजर साहेब खड़े हैं, हाथ की तश्तरी में तबकदार बीड़े हैं सिगरेट के डब्बे भी, तपाक से पेश कर रहे हैं, फरमाते हैं–“हुजूर एक अर्ज है।”

“हाँ-हाँ कहिए”

“यही कि इस गरीब के घर दो पल तकलीफ फरमाते। परसों हुजूर के बच्चे की मुँहलगी ठहरी।”

लीजिए हॉल के बाहर भी कदम न गए होंगे कि सर पर चौतरफी फरमाइशों की झड़ी बरस आई। भला इस मूसलधार में कोई कैसे कहाँ पनाह ले। ओह! ऊँचा ओहदा पाना भी एक मुश्किल का सामना है। यह मसनद की हवा कुछ बहार का ही संदेश लिए नहीं आती, उसके अंदर पुरवैया का झोंका भी है बेजोड़।

आप बुत! वही ससपंज–इनकार करें तो मुश्किल, स्वीकार करें तो मुश्किल।

“देखिए, कहीं बाहर जाना न रहा तो जरूर”…तभी एक साहब बोल उठे–“अजी तुम सुबह ही फोन पर दरियाफ्त कर लेना, समझे।”

हठात् सिनेमा के मालिक भीड़ चीर सामने आते हैं–“हुजूर! अगले महीने में एक बड़ी ही लाजवाब फिल्म आ रही है, अभी से अपनी अर्जी दिए देते हैं–”

“मगर भई माफ करना, अपनी एक शर्त है।”

“सो क्या हुजूर?”

“यही कि ऐसी खातिरदारी का हंगामा रहा तो फिर…”

“भला हुजूर! यह भी कोई बात है?”

“है नहीं, बड़ी वैसी बात है यह।”

“जी नहीं। यह तो कुछ भी नहीं–यह हुजूर के ही कदमों का साया है कि जिए जा रहे हैं हम इस तंगी में।”

आ गए हम पौर पर। “ऐलो! मोटर सामने खड़ी नहीं–कहाँ मर रहा है वह ड्राइवर”–मिनिस्टर साहेब ठमक पड़े–लगे कलाई की घड़ी देखने।

मैनेजर दौड़ पड़े–कैसे क्या हो गया यहाँ। हम भी आगे अपनी गाड़ी की तलाश में । तभी देखा, मोटरों की लंबी कतार खड़ी है–जो आगे आई है वह आगे रही, जो पीछे आई वह पीछे पड़ी। और मिनिस्टर साहेब सबके पीछे आए तो क्या–ड्राइवर उसे लिए आ रहा है सबके आगे–पुलिस-सिपाही और चपरासी तमाम मोटरों को डंडे के हाथ रोके खड़े हैं, हुजूर की मोटर को जो सबसे आगे जगह देनी ठहरी।

तभी दिनेश हँसकर टोक बैठता है, “यह हिंदुस्तानी तौर-तमीज भी क्या चीज है–है न?”

“सो क्या?”

“जानते हो न, लंदन के हाइड पार्क के सामने सम्राट के अपने भाई ड्यूक की कार जाने किसकी मोटर से टकरा पड़ी । पुलिस ने ड्यूक को रोक कर उनका लाइसेंस तलब किया–कार का नंबर ले लिया। यह नहीं कि वह ड्यूक को पहचानता न हो पर उसकी नजर में अपनी ड्यूटी की पाबंदी पहले है, ड्यूक की बंदगी पीछे। और लो, हमारे यहाँ हाल की बात है–कलकत्ते के सुहरावर्दी साहब बड़े मिनिस्टर के ड्राइवर की अपनी भूल से सड़क पर कोई बच्चा सख्त चोट खा गया। पुलिस दौड़ी आई कार का नंबर लेने, तो लो, लेने के देने पड़े उल्टे। ड्राइवर ने वह डाँट बताई कि जा, जा…गंगा के पानी में मुँह धो आ, तेरी शामत आई है शामत। सिपाही बुत! लगा हाथ जोड़ने कि माफ करना भाई, हम नए आए हैं–पहचाना नहीं”

“छोड़ो भी, सदियों गुलामी का जूआ रह आया है अपने कंधों पर–यह जड़ता तो जाते-जाते जाएगी न।”

Image: Raja-Surma-Sen-Reigned-1781-1788-and-His-Attendant-Nagatu-Worshipping-the-Goddess-Kali-LACMA-M

Image Source: WikiArt

Image in Public Domain