अपनी अपनी व्यवस्था

- 1 June, 1953

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 June, 1953

अपनी अपनी व्यवस्था

देखिए न, एक वह भार अँग्रेज़ थे, जो हमारे कितने उपयोगी उद्योगों के साधनों पर क्या-क्या नहीं सितम ढाए, टिकाऊ की जगह लुभाऊ विदेशी माल की खपत के लिए, सुनते हैं, कितने कारीगरों के हाथ तक कटवा लिए कि न रहे बाँस न बाजे बाँसुरी; और उसी अँग्रेज़ी हुकूमत के अंदर एक ऐसे भी आए जिन्होंने भारतीय दर्शन की कितनी भूली-भटकी विभूतियों को–काल की कालिख में लिसीलुटी हीरे की कनियों को धो-माँजकर प्रकाश में लाया, विलायत की आँखों में उँगलियाँ डाल दिखा देने, कि जिस भारत को तू पैरों तले रौंद रहा है आज, उसके पैरों की धूल के बराबर भी तू नहीं था एक दिन। और, अँग्रेज़ों के अंदर अपनी लगन और धुन भी ऐसी होती है कि जब जिसे उठा लिया, उसे सिर आँखों पर उठा लिया, उसी के पल्ले अपनी ज़िंदगी तक उड़ेल दी। तो, जिस देश से क्लाइव और कार्नवालिस आए अपने छल-बल और कौशल से हमारे तमाम संबल को लूट कर अपनी झोलियाँ भरने–उसी देश से एनी बेसंट और ऐंड्रयूज़ भी आए हमारे पूर्वजों…ऋषियों की अनमोल देन को दुनिया के आगे जगमगा कर धर देने।

याद आ रहा है हमें आज वह दिन जब हमने मुनि की रेती के पड़ोस में स्वर्गाश्रम के किनारे केवल कोपीन पहने दो ऐसे अँग्रेज़ों के दर्शन पाए जो हिमालय की तराई में जाने कितने साल से योग साधना की ऊँचाइयों को, दुनिया से मुँह मोड़, हल करने में लवलीन थे। एवरेस्ट की ऊँचाई के हल से भी वह बीस ही ठहरा, उन्नीस नहीं। हमारी तो दाँतों तले उँगली थी कि एक कड़ियल विलायती गोरा और ऐसा महात्मा? लोक तो उनका है ही, अब ये परलोक भी लेकर रहेंगे क्या?

तो यह हमारे मित्र मुरेल साहब भी अपने ढंग के निराले थे जैसे। आप पास-पड़ोस के चीन्हें-जाने ही नहीं थे, आपसे गहरी छनती भी रही बराबर। गोरा साहब होकर वह एक हिंदुस्तानी से ऐसा घुलमिल सकता है, किसी को कुछ लगा, किसी को कुछ। कहीं कुतूहल, कहीं विस्मय; कहीं भय और कहीं व्यंग्य भी।

भला, एक फिरंगी से ऐसी गहरी दोस्ती? दाँत-काटी रोटी हो जैसे! मगर भई, कोई लाख भूरे का पाग दे, करैला करैला ही रहेगा, वह केला न होगा। वह कभी होने को है अपना? गोरे की प्रीति तो बालू की भीत ठहरी, भीत!

जी, मानी हुई बात है कि गोरे और काले में दिल का मेल-जोल आसमान का फूल है जैसे, फिर भी, यह सब कुछ को आदमी पर है, कुछ रंग या जाति पर नहीं। आख़िर भले और बुरे कहाँ नहीं? गोरा भी दिल का काला हो सकता है, काला भी दिल का साफ़! और, वह अंदर से भी गोरा रहा तो अचरज क्या?

दुनिया को जो कुछ इस देश की देन है–हमारा दर्शन, हमारा शिल्प, हमारा साहित्य या हमारी ललित कला का अनुपम आयोजन–उसे जानते रहने की, तह तक पैठकर निखरे मोती चुनने की बड़ी गहरी चाह और उछाह थी उनमें।

भारतीय नृत्य, वाद्य और गान, हमारी राग-रागिनी के विविध पहलुओं की छानबीन तो उनकी अपनी धुन थी निरंतर। सुबह और शाम जब अपनी रोटी-दाल की दुनिया से फ़ुर्सत रहती तो इसी राग-रँग में शराबोर रहते आप। और लीजिए, ऐसी रस-मस्ती का आवेश रहा कि टटोलते-टटोलते उनकी उँगली स्वर की नब्ज़ पर जा पड़ी। कौन क्या राग गा रहा है, सुर और लय का निबाह कैसा है, यह जानकारी भी आते-आते आ ही गई। हाँ, विहाग उनको बहुत प्रिय था, तिलक-कामोद भी!

अक्सर हम और वह जब बेर-डूबे साथ रहते तो यही चर्चा छिड़ी रहती। हाँ, उनकी बड़ी चाह थी कि हमारे कान अँग्रेज़ी गान में भी रस पाते। वह भी अपनी एक जगह रखता है जिसे जानते रहने से हमारा निखार ही होगा, कुछ उतार नहीं। मगर न जाने क्यों, अँग्रेज़ी गीतों की लड़ियाँ लाख सुरीले गले से क्यों न आएँ, हमारे कान तो उन्हें दिल तक उतारने से रहे। हमारी यह तंगदिली चाहे जो हो, पर चारा? शायद आदमी जिस हवा-पानी में पल आता है, उसका असर तो जाते-जाते जाता है अपनी ज़िंदगी के ताने-बाने से। जभी तो अपने घर के भोजपुरी चलते गाने भी जो रस लिए आते हैं हमारे दिल के कानों तक वह तो किसी उस्तादी गाने को भी कभी नसीब नहीं। वहाँ जाने-अनजाने मस्त झूम जाते हैं हम, यहाँ अपने को समेट कर कान दे पाते हैं बस! हाँ, यह गाने-बजाने की अपनी दुनिया होती तो शायद मुरेल साहब की तरह हमारी भी वैसी उद्दीपना हो पाती।

देखिए न, अँग्रेज़ी साहित्य हमें कितना प्रिय है, अँग्रेज़ी ज़बान कैसी अपनी, अँग्रेज़ी खान-पान कैसा मज़ेदार! क्यों? चूँकि बचपन ही से जो यह लौ लगी तो दिन-दूनी और रात-चौगुनी होती गई; और लीजिए, आज भी ज्यों-की-त्यों बनी है निरंतर!

माना, जिसे रस के नशे की तलाश है, उसके लिए विदेश की ब्रांडी रहे तो, घर की गुलाबी रहे तो, कोई बात नहीं। फिर भी, वह जो किसी ने कहा है न कि–

“छुटती नहीं है मुँह से वह काफ़िर लगी हुई।”

तो लीजिए वही मुँह-लगी दिल की लगी बन कर हमारी पोर-पोर में बस गई है अनजाने।

हाँ, मुरेल साहब की चौड़ी नज़र के क्या कहने? ग़नीमत है यह अँग्रेज़ इस अपनापन के युग में! अक्सर उनके साथ हम विलायती रस रंग की महफ़िल में भी ख़ुशी-ख़ुशी जाते।

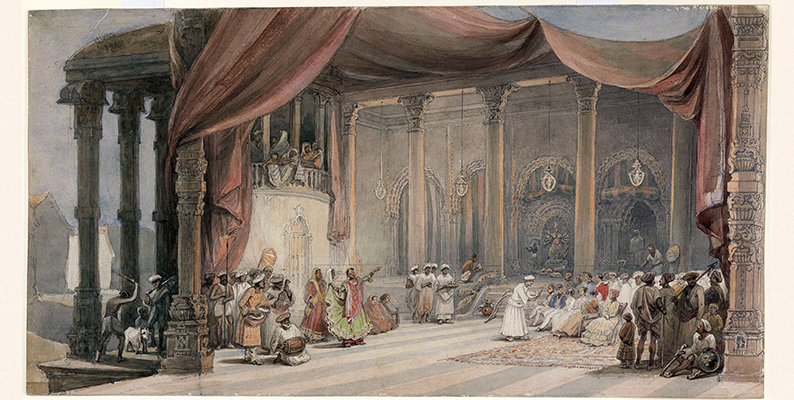

याद नहीं, सम्राट् के अभिषेक का उत्सव था या क्या ऐसा अनूठा अवसर–साहबों के पैर ज़मीन नहीं छूते अपनी उमंगों की मौज में। बड़ी चहल-पहल थी, नाच-गाने का अन्यतम आयोजन!

मैदान में आलीशान शामियाने खड़े हैं, मिले-जुले, ऊँचे-ऊँचे क़नातों से घिरे भी। शामियानों के अंदर अँग्रेज़ों की अपनी दुनिया है। सजधज का वह ताना-बाना कि आँखें फाड़ देखा करे कोई। नाच-गान का सारा सरंजाम है–उनकी अपनी ज़मीन, अपना आसमान। और जो कुछ चाहिए सब है वहाँ–क्या बार, क्या क्लब और क्या होटल! और क्यों न हो? जहाँ धन है, वहीं साधन है और साथ-साथ धुन है तो जीवन की नंदन भी। स्टेज के दोनों बाज़ुओं पर ड्रेसिंग रूम हैं, खाने-पीने के सरंजाम भी।

मुरेल साहब का आग्रह कि हम भी उस रागरंग में चलें। अपने साथ लिए चलेंगे वह। विलायती नाच-गान का एक अपना अंदाज़ है, अपना सुरताल जिसे देखते, सुनते और जानते रहने से हमारी प्रगति ही होगी, कुछ क्षति नहीं।

हम बुत! सिर चीर रहे हैं कि हमारी पैठ उस मजलिस में हुई भी तो क्या, कोई पूछ तो होने से रही वहाँ! आख़िर, हम लाख सर मारें, उस रंग में तो आने से रहे हम। और, गोरों की नज़र में अपना रंग पहले है–मनुष्य पीछे। जब हमारे साथ बराबरी का दावा नहीं तो हम कोई नहीं, कहीं के नहीं। दिल से दिल तो मिलने से रहा, फिर डांस के चिकने फ्लोर पर कंधे से कंधा मिलाने से फायदा? मगर लीजिए, मुरेल साहब सिर हो रहे, किसी कतर-व्योंत की गुंजाइश ही न रही। आपने हमारी दुखती रग पर अपनी उँगली भी रख दी–“देखो भई, इसी शामियाने में परसों तुम्हारी अपनी महफ़िल भी होंगी। तुम्हारे ख्याल और ठुमरी, तुम्हारे तबले और सारंगी भी रंग लाएगी। यही प्रोग्राम है अपना।”

“क्या सच ?”–हमने चौंक कर पूछा।

“जी, इसमें पूछना ही क्या? हमारी कमिटी ने यह प्रस्ताव पास भी कर दिया है। आख़िर तुम्हारा भी हक़ है बराबर। बस, आज के जलसे में हमारे मेहमान तुम हो, परसों तुम्हारे मेहमान हम होंगे।”

“तो, आप आएँगे हमारी महफ़िल में?”

“ज़रूर, वहाँ आकर कुछ पाएँगे ही, कुछ खोएँगे नहीं।”

[2]

सौ रात की एक रात है यह। पछैया का वह झोंका है कि हड्डियों पर बाल उठे। ऐसी सर्दी–ऐसी कनकनी कि विलायत भी मात है आज। मगर चारा? ज़बान जो दे चुके थे हम! आख़िर अलस्टर में लैस और गले में मफ़लर लपेट साथ हो लिए हम भी। अब पछैया झोंके या पुरवैया–कोई बात नहीं।

लीजिए, पहुँच गये अपनी मंज़िल पर। अँग्रेज़ मेमों की ऐसी भीड़ तो इस ज़िंदगी में कभी नज़र न आई। हाँ, यह कोई दरबारी महफ़िल तो थी नहीं। यहाँ क्या सिपाही सर्जेंट और क्या कमांडर–सब बराबर। कहीं कोई ऊँच-नीच नहीं; बड़ा-छोटा नहीं। मगर क्या मजाल कि कहीं कोई अपनी जगह पर न हो? यहाँ साकी भी है, सुराही भी और उठती जवानी की जादूनज़री भी, मगर साथ-साथ अपनी तौर-तमीज़ की पाबंदी भी ऐसी कि कहीं कोई पेंच ढीला होने से रहा। कौन है यहाँ जो बार पर गला तर नहीं करता है मगर किसी के कंधों पर लदकर घर जाना तो दूर–ज़बान भी अपनी शिष्टता की तीलियों पर ही पंख फड़फड़ा कर रह जाती है।

कहीं मैं-तू की खींचतान नहीं, शोर-गुल नहीं। अपनी बँधी-सधी लीक का अनुशीलन विलायती शिष्टता की ऐसी देन है कि एक पत्ता भी खरक नहीं पाता। क्या कहने उनके अनुशासन के? जो भी आता है साहब या मेम–अपना मफ़लर और कोट उतार कर दरवाज़े के आसपास किसी अलगनी पर फेंक देता है और घुस पड़ता है अपने सूट या गाउन में चुस्त-दुरुस्त। उसे इतमीनान है कि बाहर जो चीज़ उसकी रह गई वह अपनी जगह पर बनी की बनी रहेगी बराबर।

हम तो दंग हैं कि ऐसी बड़ी महफ़िल और ऐसी निखरी शांति? यही तो बड़ी बात है उनकी। पहला प्रोग्राम कैबरे डांस का है। बाजे का लहरा साथ है। यह भी उनकी एक अपनी चीज़ है जिसे हम क्या कहें, कैसे कहें? पैरों में घुँघरु नहीं, मंजीर-शिंजन नहीं फिर भी वह नृत्य का अनुशीलन, अंगों का सलील संचालन तो हमारे लिए एक कुतूहल है अधिकतर। हाँ, कैबरे की युवती अपनी एक निराली अदा लिए आती है स्टेज पर। उसकी फुर्ती, उसकी डील-डोल की चुस्ती तो सर पर चढ़ कर बोलती है जैसे।

लीजिए, ‘शमा महफ़िल में जब आई, तो हवा भी आई’–वह जोर-शोर की हवा उठी कि हवा हो गए होश! कैसे क्या करे कोई इस आँधी-पानी में, शमियाने के सारे खंभे तो पेड़ों की झूमती डालियाँ बन गए। कनातों के कंपमान कलेवर तो देखा करे कोई। अलगनी पर लटके कोट, मफलरों के तो जैसे पर जम गए, लगे हवा में उड़ने।

लीजिए, रोशनी भी गुल हो गई। छा गया घुप अँधेरा। हाँ, अँग्रेज़ों के पैर तो उखड़ने से रहे। अपनी आन पर बने के बने रहे बराबर। हाथ सिकोड़ कर भागना कैसा? पिल पड़े वे सीना तान, भिड़ गए तूफ़ान की चपेटों से, दौड़कर थाम लिए तमाम खंभों को बरजोर। कनातों की रस्सियाँ तक उखड़ने नहीं दीं–पानी पड़े या पत्थर।

आध घंटे का तूफ़ान था–आया और गया। मगर इसी देर में क्या-क्या सितम ढा गया–कहीं कुछ–कहीं कुछ। यहाँ मुक़ाबला जोड़-तोड़ का था। अँग्रेज़ों की हिम्मत और हुनर के क्या कहने? कुर्सी और कोच, फ़र्श और ग़लीचे भींग गए, उलट-पुलट गए तो क्या? शामियाना तो खड़ा का खड़ा रह गया। झटास के झोंके खाकर भी कनातों ने मुँह की नहीं खाई। मोटरें दौड़ पड़ीं–उस आँधी-पानी के शिकार बिजली के तारों को अपनी जगह पर लाने और बात की बात में बुझे बल्ब चमक उठे।

फिर क्या? तूफ़ान गया, बहार आई। जैसे-तैसे तमाम चीज़ें अपनी जगह पर झाड़-पोंछकर सजा दी गईं और मचल पड़ा–चल पड़ा नाच-गान का दौर। चंद इने-गिने बूढ़े-बड़े पानी की बौछार के मारे अपने रैन-बसेरे पर मोटरों से उड़ ही चले तो कोई बात नहीं, तरुण रक्त का तक़ाज़ा तो कुछ और ही ठहरा। जवानों का जत्था तो शीशे की परी के हाथों अपनी कला के कुलेलों की छूट पाकर उतर आया मैदान में उस बेवफ़ा क़ातिल रात की धज्जियाँ उड़ाकर धर देने। लीजिए, तलवारें झूम उठीं, बिजलियाँ कौंध पड़ीं, युवतियों के लचीले अंग की एक-एक लहर से जैसे। और, जब पौ फटते रात की छाती फट गई तभी जाकर यह अंग-संचालन की आन ढीली पड़ी और यह मजमा भोर की लाली देख चौंक उठा।

जोश गया, थकान आई। लौट चला साहब-मेमों का काफ़िला। मगर लौटे तो कैसे लौटे? कोट-मफ़लर तो अलगनी पर रहे कहाँ? कहाँ उड़ गए, पता नहीं। शुरू हुई तलाश। कोई कहीं मिलता है, कोई कहीं। अच्छी तफ़रीह भी रही। जिसे देखो, वही इसी धुन में ढूँढ़ रहा है कोना-कोना। हाँ, जो पा लेता है वह घर का रास्ता लेता है गुलफुल।

आध घंटे तक यह छान-बीन रही। मिल गईं सारी चीज़ें। बस, दो-चार मफ़लर जाने कहाँ भटक पड़े।

हमें घर लौटने की पड़ी थी। कैसे क्या करें? आए थे मुरेल साहब की मोटर से, चारा? और, मुरेल साहब ठहरे अपनी धुन के धनी। छान रहे हैं कोना-कोना अब भी। छेड़ ही बैठे हम–“जाने दीजिए, तूफ़ान के मत्थे खेल कोई उड़ाही ले गया तो अचरज क्या? ऐसा नादिर मौक़ा तो फिर आने से रहा।”

“नहीं-नहीं, यह भी कोई बात है? ऐसी विषैली तो हिंदुस्तान की हवा होने से रही। जानते हो न, हमारे यहाँ लंदन में तो लोग छोटी-मोटी दुकानों पर बैठते तक नहीं। हर चीज़ की क़ीमत टँकी, कैश बक्स सामने रखा है। बस, दाम पढ़ कर जो चीज़ चाहे ले लो । पैसे उसी बक्स में डाल दो। अख़बारों की बिक्री तो गली-गली इसी ढंग से होती है। दुकान खोल ख़ुद बैठने की कोई वैसी हाजत तक नहीं। फिर, हम यह कैसे मान लें कि यहाँ आकर उनके भाई-बंधु कुछ और के और हो गए।”

तभी आवाज़ आई कि रहे-सहे मफ़लर भी मिल गए, पास की झाड़ियों के तले से लिपटे पड़े थे कहीं।

[3]

लीजिए, आज रंग कुछ और है। वैसे तो वही शामियाना है, वही क़नातों का घेरा, वही कंधे-से-कंधे छिलना, मोटरों का ताँता भी। फिर भी, यह सब कुछ क्या वही दुनिया है? है वह नियम का अचूक अनुशीलन?–वह अनुशासन? कहाँ हर किसी के साथ वह ड्रेस-सूट की अटूट बँधी लीक, कहाँ यह अपनी-अपनी पसंद, अपना-अपना शौक़! बस, सब की छूट, जब आए, जैसे आए। कहीं, कुरता-धोती है, कहीं पैजामा-शेरवानी, कहीं कोट-पैंट है, कहीं और कुछ।

माना कि उठने-बैठने, खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने के तौर-तरीक़े अलग हुए तो क्या, यह भेद तो सतह पर है बस। कोट-बूट रहे या धोती-चप्पल, हम खड़े-खड़े हाथ-से-हाथ मिला बैठें या हाथ उठाकर सर तक ले गए, कोई बात नहीं। पते की बात तो यह है कि कोई एक नियम नहीं, वह शांति का वातावरण नहीं। वह शोरगुल, वह हलचल कि बेमाथ की फ़ौज भी मात है इस धमा-चौकड़ी के आगे। हमारे जातीय जीवन के दामन पर यह छींटा नहीं तो क्या है?

आज हम मुरेल साहब को अपनी मोटर से साथ लिए आए। उनके साथ दो और विलायती सज्जन भी। सभी हमारी ललित कला के उपासक और लुत्फ़ यह कि उनकी सजधज भी हिंदुस्तानी ही रही–In Rome he a Roman कल उनके ड्रेस-सूट में हम थे, आज कोट और ढीले पाजामे में खुल खिल रहे हैं हमारे गोरे साहब।

खा-पीकर आते कुछ देर हो ही गई तो क्या यहाँ वक्त की पाबंदी तो कोई चीज़ ही नहीं। लोग इधर-उधर बिखरे खड़े हैं। लड़ रही हैं गप्पें, गूँज रहे हैं कहकहे, कितने तो जैसे टहल रहे हैं, देख रहे हैं शायद आड़ी-तिरछी निगाहों से पर्दे की आड़ में तैयार होती हुई ‘कला-केंद्र’ की विभूतियों को। और, लीजिए, दो-चार ऐसे भी हैं जो मसनद के सहारे फ़र्श पर चित लेटे बुने जा रहे हैं अपने सपनों के ताने-बाने बेलौस।

हमने चाहा कि साहबों के लिए अलग कुर्सियाँ रख दी जाएँ। मगर, कैसे कहाँ रखें–इसी उधेड़-बुन में, आज के जलसे के अध्यक्ष की तलाश में दायीं ओर मुड़े होंगे कि क्या देखते हैं कि मुरेल साहब अपने दोस्तों को लिए चटपट जूते उतार फ़र्श पर जा बैठे। बैठते ही एक सनसनी-सी छा गई इर्द-गिर्द। लगे लोग आँखें फाड़ देखने–हैं! यह काग की पाँति में विलायती बक! वह भी काग की पाँख बाँध?

उनका आना अच्छा ही हुआ। आसपास की हलचल शांत हो रही। कहाँ बेतकल्लुफ़ी का बाज़ार गर्म था और कहाँ आ गए लोग अपने दायरे में। सब चुस्त-दुरुस्त होकर बैठ रहे और लगे छपे हुए प्रोग्राम के पन्ने उलटने। कानों-कान ख़बर फैल गई हमारी समिति के मंत्री महोदय ने हाथ का सिगरेट फेंकते हुए स्टेज पर आकर तमाशा शुरू होने की घोषणा भी कर दी।

तो वह न आते तो इतना जल्द हम आदमी के लिबास में आते?

नाच-गाने का प्रोग्राम अच्छा ही रहा। कल से कहीं कलात्मक, कहीं पुर-असर! हमारे साथ वैसी आन-बान, वह प्रचार और विज्ञापन चाहे न हो, मगर संगीत और नृत्य को जिस ऊँचे पैराये तक हम उठा पाए हैं, उस मंज़िल का हल तो पच्छिम के लिए आज भी आसमान से सितारे तोड़ना है जैसे। पच्छिम की अपनी राग-रंग की दुनिया है, अपनी ललित कला। पर, वह हमारी इंद्रियों पर ही गुल कतर कर रह जाती है अधिकतर। दो पल हमको हम से अलग जो कर पाए, कुछ हमको हम से ऊँचा उठा नहीं पाती।

मुरेल साहब के अंदर जो जिज्ञासा मचल रही थी, वह अपनी मुराद कहाँ तक पाई, जानें वह। हाँ, वह सुर के सुरूर में वैसे विभोर न होते तो उनकी चेष्टा की रवानी कुछ और होती। उनके दोनों दोस्तों का रवैया तो साफ था, कभी डूबते, कभी ऊबते, लगते सामने कलाई की घड़ी देखने। चलते तराने के आशना चाहे जो रहे हों वे, तिलक-कामोद की ऊँचाई तक उनका गुज़र न था।

आधी रात जा चुकी है। उठ खड़े हुए वे दोनों। मुरेल साहब से माफ़ी माँग चलते बने। हम उनके साथ हो लिए। उन्हें मोटर तक पहुँचा देना हमारा फर्ज़ था।

लीजिए, आ गए हम पौर पर। मगर यह क्या? एक साहब के जूते गायब! हम देख रहे हैं, ढूँढ़ रहे हैं एक-एक जोड़ा उलट-पुलट कर। उनके नए जोड़े का पता नहीं। तभी हाँ-में-हाँ मिलाने उठ आए हमारे ही एक भाई बिरादर–जी हाँ, हमारा एक नया जोड़ा भी मिल नहीं रहा है। अभी जो एक सफ़ेद-पोश साहब यहाँ से उठ कर गए, क्या जाने वही हाथ साफ़ कर गए हों बैठे-बिठाए।

लीजिए, यह अच्छा मज़ाक रहा । कहाँ-से-कहाँ लाने गए हम गोरे साहबों को अपनी इस महफ़िल में।

शर्म से झुक गए हम। यह किसी ऐसे-वैसे का काम नहीं। है कोई होशियार लफंगा। चोरों की ही चाँदी है क्या आज?

पल पर पल जाने लगा, हमारी तलाश बनी की बनी रही। आख़िर वह साहब जामे से बाहर झल्ला उठे–“भला, देखो तो। कल उस तूफ़ानी झोंके, उस घुप्प अँधेरे में भी एक मफ़लर तक गुम न हुआ और यहाँ शरीफों की मजलिस, सामने सिपाही तक मौजूद और लीजिए, कई नए जोड़े गायब! यह भी कोई बात है?”

हम तो बुत! चाह रहे हैं कुछ कहना, मगर कैसे क्या कहें–कहिए!

तभी उनका साथी भी उबल उठा–“जाने दो, चलो। यह अपना-अपना ‘नेशनल कैरेक्टर’ ठहरा। देखा नहीं, कल चाँदनी बाज़ार में दुकानदारों का क्या रवैया रहा? दाम कहते हैं कुछ और पैसे लेते हैं कुछ। ऐसी जुआचोरी कहीं हमारे यहाँ भी…”

“जी हाँ”–हमारी जबान खुल पड़ी अनायास–“हम ठहरे गरीब, गुलाम भी। हमारे हिस्से चोरी ही आई, जो ताजदार हैं, हथियारबंद, उनके हिस्से तो दिन-दहाड़े लूट-डकैती…लहू-चूसी तक ठहरी–वह भी दो-चार की नहीं, हज़ारों-हज़ार की। आज एशिया की तो कल अफ्रीका की–” और, लीजिए, बात की बात में कहाँ-से-कहाँ आ गई बात? तड़प उठे दोनों गोरे।

“अजी, यह लहू-चूसी नहीं, मवाद-चूसी ठहरी, समझे। यह नश्तर है, नश्तर, ताकि तुम्हारी आदमी की खाल सड़कर बदबू न दे। आज तुम खड़े हो पाते किसी मनुष्य–किसी सभ्य की पाँति में? लिए रहते वही भूत, छूत और पत्थर के बुत!”

और, लीजिए जले पर नमक–“मैं पूछता हूँ, हमारे यहाँ भी सुनी है तुमने किसी पुलिस-सिपाही या किरानी के साथ घूसखोरी? ऐसी बैठे-बिठाए चोरी तो वहाँ कभी हुई न होगी।”

“जी, गुस्ताखी माफ़! यह बला तो आप ही के क़दमों की देन ठहरी। हमारे यहाँ ऐसी बातें कब थीं, कहाँ थीं, पहले? मकानों में दरवाज़े तक न थे–अगले ज़माने में। आज भी हिमालय की तराइयों में जहाँ आपकी सभ्यता पहुँच न पाई है, किसी के यहाँ न पहरा है न ताला।”

तभी शोर-गुल सुन मुरेल साहब भी आ पहुँचे। पल में उन्होंने परिस्थिति भाँप ली। चट अपने साथी की ओर मुड़कर बोले–“अजी, छोड़ो भी। यह भी कोई बात है? हज़ारों-हज़ार जूतों के अंबार में एकाध जोड़े भटक ही पड़े तो अचरज ही क्या?…वैसे तो भले और बुरे कहाँ नहीं होते? पूरब हो या पच्छिम, कहीं भी सभी दूध के धोए नहीं। मनुष्य तो सब बराबर हैं–अपनी प्रवृत्ति या परिस्थिति के हाथों विवश कोई चाहे जो हो। हो सकता है, ऐसी रवा-रवी में कोई किसी का जोड़ा पहन ही लिया हो भूल से।…तुम्हें घर जाने की पड़ी है तो लो हमारे जूते पहन लो। अपना रास्ता लो। हम तो अभी जाते नहीं। जाते वक्त तुम्हारे जोड़े तलाश लेंगे–कोई बात नहीं।”

बस, मुरेल साहब अपने दोनों कड़ियल दोस्तों को विदा कर हमारी ओर मुड़ लगे उनकी तरफ़ से माफ़ी माँगने। हम से तो कुछ कहते बना नहीं। कहते क्या? हमारी आज की बेबसी जो न कराए। महफ़िल तो महफ़िल मंदिर की पौर भी इस धाँधली से बरी नहीं।

Image: Europeans-being-entertained

Image Source: WikiArt

Image in Public Domain