दातादीन

- 1 July, 1953

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 July, 1953

दातादीन

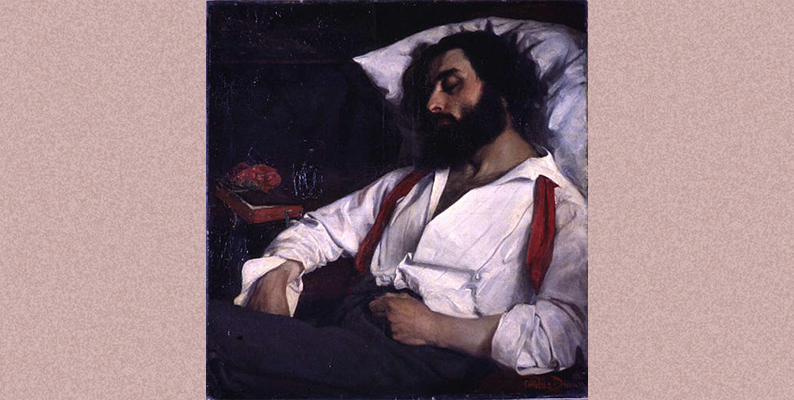

तब मैं बी.ए. में पढ़ता था। प्रयाग विश्वविद्यालय का वह विशाल भवन और उसी के सामने के छात्रावास और उसकी बत्तीस नंबर की कोठरी, मुझे आज तक याद है। उसी में मैं रहा करता था। सर्दी का मौसम था। जनवरी का महीना! मार्च में परीक्षा !! और मैं पड़ा था बीमार–सर्दी, खाँसी, बुखार !!! एक विचित्र संयोग था। दस रोज गुजर गए और कोई परिवर्तन नहीं। हो भी कैसे ? मर्ज यहाँ कुछ और दवा वहाँ कुछ और पड़ रही थी। जनवरी अपने खत्म पर थी। फरवरी का महीना और मार्च में परीक्षा ! माथे पर पसीना आ जाता। उछल कर बिस्तर पर बैठ जाता और शक्ति-संचय का झूठा प्रमाण देता हुआ हार्डी के ‘मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज’ में आँखें नचाने लगता। थोड़ी देर में किताब रख देता और फिर वही अकेला, वही साँय-साँय और उसी में मैं खामोश डूबता-उतराता। उसी समय मुझे दुनिया की निस्सारता का आभास मिलता। कोई किसी का नहीं। सभी अकेले आए हैं, अकेले ही जाएँगे। मोह, माया, मृत्यु ! लेकिन इसी समय मेरे जीवन में एक व्यक्ति आया, जो आज भी मेरे जीवन का अंग है। वह था हमारे ‘मेस’ का टहरुआ–दातादीन।

बुड्ढा–करीब साठ साल का। दुबले-पतले तथा सिकुड़े हुए हाथ-पैर ! जैसे उन्हें जीवन भर कहीं भी रस नहीं मिला। सुबह, दोपहर और साँझ और रात तक चौका देते-देते तथा थालियाँ और कटोरियाँ माँजते-माँजते उसके तलवे और उँगलियाँ सड़कर उजली पड़ गई थीं। उनमें दरारें पड़ गई थीं जैसे जेठ की दुपहरी में तलैयों की गोर्दे सूखी और चरककर फट जाती हैं। हाथ भी वैसा ही मुलायम था जैसे घोड़े की पीठ पर रगड़ने वाला खरारा। और मुख-मंडल ! मत पूछिए। अगर धड़ के ऊपरी भाग को कहीं दिखा दिया जाता तो किसी मानव-विज्ञान-शास्त्री के लिए वह इस अनुसंधान का विषय हो जाता कि वह किस युग का है। इसका चेहरा कुछ यों सिकुड़ा हुआ था जैसे की तंग अंधियारी गली हो, जिसमें अनेक तीखे घुमाव हों और हर जगह सड़ाँध की तीखी महक आ रही हो। अवस्था की रेखाएँ भी इन्हीं घुमावों में कहीं खो गयी थीं। उसकी आँखें तो ऊपरी और निचली हड्डियों के भीतर इतनी गहरी धंसी हुई थीं कि श्वेत भाग का तो कहीं पता ही नहीं लगता। हाँ, करने पर काली पुतली की चमक का आभास मिल जाता। ठीक, उसकी आँखें वैसी ही थीं जैसे किसी साये में कोई गहरा कुआँ हो और झाँकने के बाद पानी का तो पता नहीं, केवल किसी काले तरल पदार्थ के हल्के कंपन की चमक का अंदाज लग जाए। आँखों में सफेद कींच भी जमा रहता। नाक भी बड़ी पतली और थोड़ी उठी हुई थी। दाँत तो छोटे-छोटे थे पर सुर्ती से मटमैले और सुर्ख हो गए थे। थोड़ी-बहुत कतरी हुई मूँछें भी थीं उसकी जो अधपकी थीं। और जब वह दाँत निपोड़ कर हँसता तो ऐसा लगता जैसे कलकत्ते के अजायब घर में पड़ी चार हजार साल की पुरानी इजिप्ट की ‘ममी’ दाँत निपोड़े मुसकुरा रही हो ! ठेहुने तक फटी गर्दीली धोती और जाड़े के दिनों में सैकड़ों पैबंद लगी बंडी–यही उसका पहनावा था। पूरा फैन्सी-ड्रेस था उसका! पर अमीरों वाला शौकिया हजारों रुपयों का वह फैन्सी-ड्रेस न था। वह था गरीबी की मजबूरियों और लाचारियों के ढकने का एक असफल प्रयास।

लेकिन फिर भी दातादीन एक इंसान था। भारत का इंसान–जो गरीबी के पालने में पाला गया था, अशिक्षा से जिसका अभिषेक हुआ था और मृत्यु ही जिसका प्रधान लक्ष्य रहा हो। वह दुनिया की दृष्टि में मूर्ख, अपढ़ और हैवान तो था ही, नहीं तो इस अमानुषिक ढंग से रहता क्यों ? दातादीन के पास मस्तिष्क भले ही न हो पर उसके पास हृदय तो अवश्य ही था। उस हृदय पर ताँबे और सोने का पानी नहीं फिरा था। वह तो लहू और गोश्त का बना हुआ एक टुकड़ा था जिसमें सहानुभूति थी, दया थी इंसानियत को पहचानने, रोने और हँसने का दिल और दिमाग था। वह गरीब जो था ! और दातादीन नितप्रति, सुबह-साँझ और रात को हमारे पास आता, हमारी आवश्यकताएँ पूछता, जहाँ तक बन पड़ता उन्हें पूरी करने का प्रयत्न करता और फिर उसी हुकुम, डाँट और फटकार में डूबता–उतरता। भोजन के समय जब वह रोटियाँ और सब्जियाँ लाता तो स्वभावतया मैं अवश्य कुछ-न-कुछ उसमें नुख्स निकालता और बात-बात में डाँट भी देता। चपातियाँ फूली हैं या नहीं या सब्जी में खड़े-बैठे मसाले का हाल वह क्या जाने ? मेस के महाराज भोजन बनाते और उत्तरदायित्व तो उनका था। लेकिन एक कहावत है कि सीधा का मुँह कुत्ता भी चाटता है सो और किसी जगह क्रोध निकालने के बदले गरीब दातादीन ही मेरी तुनुकमिज़ाजी और चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाता। लेकिन सब कुछ वह चुपचाप सुनता और बाद में धीरे से मुस्कुरा देता। मैं एक ‘टेनशन’ में खाता और जब चपातियाँ खत्म होने को होतीं तब वह धीरे से कहता–‘बाबू, और फुलके लावें ?’ मैं कुछ न कहकर सिर्फ उसकी ओर देख लेता और थाली में हाथ धो लेता। रोज़-रोज़ का यही नियम था। मुझे उससे कुछ चिढ़ भी हो गई थी चूँकि वह जब देखता, दाँत निपोड़कर हँस देता। और दूसरी बात थी कि वह बहुत गंदा और उलझा हुआ रहता। इसीलिए, जहाँ तक मुझे याद है, एक दिन मैंने उससे कह भी दिया था कि मेरी थाली अब वह खुद न लाए। सुखी (दूसरा नौकर) से भिजवा दिया करे।

सुनकर वह हँसा नहीं था। बल्कि उसके मुख पर गंभीरता की रेखाएँ दौड़कर सिमट गई थीं। और ऐसे ही क्रोध, चिड़चिड़ाहट, हँसी और डाँट-फटकार में दिन बीतते गएँ। अब हम धीरे-धीरे अच्छे हो रहे थे। थोड़े ही दिनों में एक त्यौहार आ पहुँचा। शायद वह बसंत-पंचमी थी। उस दिन सुबह में तो त्यौहार की दावत थी लेकिन हमारे लिए वही फुल्के और सब्जियाँ बनीं। उसी वख्त पता चला कि शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। शाम को सभी बाहर जाने वाले थे। दिन के भोजन के पश्चात् सभी बाहर चले गए। केवल मैं अकेला उसी कमरे में कभी खिड़की और कभी छत की ओर देखता। न पढ़ने में मन लगता, न लिखने में। सिर्फ इधर-उधर की बातें सोचा करता। माँ की याद बहुत जोरों से आ रही थी। आज माँ रहतीं तब यह तो नौबत नहीं न आती कि मैं भूखा और भोजन नदारद ! और न जाने ऐसी कितनी बातें उस समय मस्तिष्क में आतीं और फिर विस्मृति-भँवर में लीन हो जातीं। शाम आई, बीत भी गई। एक भी आदमी मेरे पास नहीं आया। यह एकांत तो और असह्य हो उठा। भूख भी बिल-बिलाने लगी। मैंने अपने को काफी रोकना चाहा। पर मवाद-भरे घाव को बहने से कौन रोक सकता है ? वह तो फूटेगा ही। और मैं रो पड़ा। काफ़ी देर तक रोया। फलत: मुझे नींद आ गई। वह काफ़ी अच्छी सुखमय नींद थी। मैं अपनी सत्ता, परिस्थिति, भूख, प्यास सभी को भूल बैठा। पर थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने नहीं सुना। दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार दस्तक दी और मेरी नींद अब पूर्णतया टूट चुकी थी। झुँझलाते हुए मैंने ज़ोर से पूछा–“कौन है ?” आवेश में दरवाजे की ओर बढ़ा। छिटकिनी गिरा दी। दरवाजे खुल गए। और मैं अवाक् दस्तक देने वाले के चेहरे की ओर देखता रहा। वह कुछ भी नहीं बोला। चुप-चाप खड़ा रहा। मौन को चीरते हुए मैंने धीरे से कहा–“दातादीन ?” जैसे मैं अपनी चेतन-क्रिया द्वारा प्राप्त परिचय को शब्दों द्वारा दुहराकर उसका समर्थन कर रहा होऊँ। मुसकुराकर, वह बोला–“भैया, यह आपका भोजन है !”

मैं सब कुछ भूल गया और केवल उसकी ओर देखता रहा। उसने फिर कहा–“खा लें भैया !” और खोया-खोया सा मैं लौटकर बिस्तर पर बैठ गया। पूछा–“दातादीन, आज तो मेस बंद है न ? तब यह कहाँ से ?” वह हाथ मलता और मुसकुराता रहा। उसने सकुचाते हुए कहा–“भैया, मेस तो आज बंद है। लेकिन आप जो बीमार हैं ! इसीलिए हम आटा और सलजम लेकर सड़क पर चला गवा आउर उ कुलियन जे सड़क बनावत हैं, उन्हीं के चुल्हा पर चपतिया सेकवाय लिहिन।” मैं अभी भी दातादीन की ओर देख रहा था। मेरी आँखें जैसे कुछ ढूँढ़ रही थी, पर बिना कुछ पाए अपने आधार पर लौट आतीं। बाद में उसके कहने पर मैंने थाली की ओर हाथ बढ़ाया। रोटियाँ ऐसी सूखी और चिपटी थीं जैसे आग पर सेका पापड़। सलजम आदा कच्चा और तेल और मसाले उन पर तैर रहे थे। पर मैंने इनकी जरा-भी परवा नहीं की, क्योंकि मैं स्वयं अपने को ढूँढ़ने में व्यस्त था ! धीरे-से थाली को और अपने पास सरकाते हुए मैंने रोटियाँ खानी शुरू कर दीं। इधर रोटियाँ तोड़ता और उधर सोचता–आखिर, इसको क्या गरज कि घूमने-घामने के बदले मेरी रोटियाँ सेकवा कर दे ? मैं आज भूखा रहता या खाता, इसकी फ़िक्र इसे क्यों ? मेरे जीवन और मृत्यु की इसे क्या परवा ? और रोटी का अंतिम टुकड़ा खाते हुए मैंने उसकी ओर देखा। वह भी हमारी ओर देख रहा था–मुसकुरा रहा था। वह जैसे कह रहा था–भैया, हम गरीब हैं, भूखे और नंगे हैं, यह ठीक है ! यह भी ठीक है कि हम न पढ़े-लिखे हैं और न बोलना-चालना ही जानते हैं। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे देकर हम किसी को खुश कर सकें। पर भैया, हमारे पास हृदय है, इंसानियत है। जो कुछ है सो यही है। यही तुम्हें आज भेंट है।

और मेरी आँखें झुक गईं । सूखी थाली पर दो बूँदें गिर पड़ीं–टप-टप और फिर चमक उठीं। आज मेरी माँ मिल गई थी। उसका सच्चा प्यार और दुलार मिल गया था। मेरी आँखें निरुत्तर दातादीन के पैरों पर बिछी हुई थीं। वह धीरे-धीरे मेरे पास आया और आकर मेरे बालों में अपनी उँगलियाँ फेरते हुए बोला–“भैया, आप हमरे रहत रोवत हैं ? तबियत खराब हो जाई भैया ! आप सो जावें।”

मैं चुपचाप बैठा रहा। चुपचाप। खामोश।

Original Image: Sleeping Man

Image Source: WikiArt

Artist: Carolus Duran

Image in Public Domain

This is a Modified version of the Original Artwork