महानगर में कहानी

- 1 October, 2015

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 October, 2015

महानगर में कहानी

एक कहानी से बात शुरू करूँ? यह कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। कहानीकार कौन था याद नहीं। शायद यह किसी मराठी कहानी का हिंदी अनुवाद था। पूरी कहानी भी याद नहीं। हाँ, यह याद है कि कहानी एक अधेड़ उम्र के आदमी की है, जिसके दोनों बच्चे जवान हो चुके हैं। एक तो कमाने भी लगा है। एक शाम जब वह अधेड़ व्यक्ति काम से घर लौटता है तो कुछ अजीब-से मूड़ में है। पत्नी और बच्चों से पूछता है, मान लो मैं मर जाऊँ तो तुम क्या करोगे? बच्चे ये सवाल सुनकर हँस पड़ते हैं और पत्नी खीझ जाती है–यह भी कोई बात है पूछने की, कुछ शुभ-शुभ बात करो। पर वह अधेड़ आदमी फिर से अपनी बात दोहराता है, तब उसका कमाऊ बेटा बोलता है, आप परेशान क्यों हो रहे हैं पिताजी, अब मैं कमाने लगा हूँ। हम जी लेंगे सब। यह सुनकर वह पिता जो कहता है, उससे परिवार हिल-सा जाता है। कहानी में उस व्यक्ति ने कहा था–तो मान लो मैं आज से मर गया हूँ। सब चौंके गए थे, पर किसी ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। बात आई-गई हो गई। पर उस दिन के बाद से उस व्यक्ति में एक परिवर्तन आ गया था। अब वह घर देर से लौटने लगा था। देरी का कारण कभी कुछ नहीं बताता था। परेशान बच्चों और एक-दो नजदीकी रिश्तेदारों ने पता लगाने की कोशिश की। पता चला कि वह हर शाम एक महिला के घर जाता था। वह विधवा अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन रिश्तेदारों ने उस व्यक्ति को घेरा। समझाया-धमकाया, तब उस व्यक्ति ने जो बताया उससे परिवार दहल-सा गया। आप भी सुनिए उसने क्या बताया।

उसने बताया था कि एक दिन वह शाम को लोकल से दफ्तर लौट रहा था। हर शाम की तरह लोकल में भीड़ थी। ठुंसे हुए थे आदमी। मुंबइया भाषा में कहें तो जानवरों की तरह लदे हुए। वह व्यक्ति किसी तरह लोकल के दरवाजे पर लटका हुआ था, तभी पास खड़े व्यक्ति ने उससे कहा, जरा भीतर हो जाएँ, कहीं बाहर किसी खंभे से टकरा गया तो मर-मरा जाएगा। इसी भाषा में बोला था वह आदमी और फिर थोड़ा सरककर उसने लगभग बाहर लटके हमारी कहानी के नायक को थोड़ा अंदर ले लिया। ऐसा करते हुए वह खुद थोड़ा बाहर हो गया था। अचानक किसी चीज के टकराने की आवाज आई और हमारे नायक ने देखा, उसे भीतर करने वाला उसका सहयात्री उसके सामने नहीं था। वह एक खंबे से टकराकर चलती लोकल से नीचे गिर चुका था। अस्सी से सौ किलोमीटर की गति से दौड़ने वाली लोकल से इस तरह गिरे व्यक्ति अक्सर बचते नहीं है। वह यात्री भी नहीं बच पाया था। हमारा नायक उसे जानता नहीं था। दोनों में कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। दो अजनबी सहयात्री। फिर भी उसे हमारे नायक के दुर्घटनाग्रस्त होने का डर लगा था। और कहानी का नायक भी उसे बचाने वाले को यों ही नहीं छोड़ पाया। उसे स्पष्ट लगा था कि वह मरने वाला यदि उसे गाड़ी में दो-चार इंच भीतर न लेता और खुद दो-चार इंच बाहर न होता तो वही मरता। वही यानी हमारा नायक। फिर वह पता लगाकर उस मरने वाले के घर पहुँचा। उसकी विधवा को देखा, बच्चों को देखा। परेशान हो गया था वह। उसे लगने लगा जैसे उस घर का पालनहार नहीं मरा। वह स्वयं मरा है। और उसने तय कर लिया कि इस परिवार की देखभाल वह स्वयं करेगा और वह रोज शाम उस घर जाने लगा। उस परिवार की जरूरतें पूरी करने लगा। उसी दौर में उसने अपने घर आकर पूछा था अगर मैं मर गया तो परिवार वाले क्या करेंगे।

मुझे याद नहीं यह कहानी कैसे खत्म होती है। पर मैं समझता हूँ मुंबई शहर को और मुंबई के आम आदमी को समझने की एक दिशा देती है यह कहानी। कोलकाता के बाद शायद दूसरे नंबर का महानगर है मुंबई हमारे देश में। दिल्ली और चैन्नई का नंबर इसके बाद ही आता है। महानगर तो ये चारों हैं। बेंगलूरु, हैदराबाद जैसे शहर भी महानगर बनने की राह पर हैं, लेकिन मुंबई सबसे अलग है। कोई भी शहर व्यापार, उद्योग, जनसंख्या आदि की दृष्टि से महानगर कहलाने लगता है। पर यह बड़ा होना किसी नगर को महानगर नहीं बनाता। महानगर की अपनी एक संस्कृति अपनी एक सभ्यता होती है। जीवन के सारे विरोधाभासों को जीता है महानगर और ढेरों विडंबनाओं के साथ जीता है। इसके साथ ही आधुनिकता का एक भाव भी जुड़ा होता है–और कोई जरूरी नहीं कि यह आधुनिकता समूचे अर्थों में सकारात्मक ही हो। आधुनिकता के सारे गुण-दोष इस आधुनिकता से जुड़े होते हैं। रहन-सहन से लेकर सोच के स्तर तक, और भौगोलिक तथा सांस्कृतिक सीमाओं से कहीं ऊपर उठकर जीवन के प्रति एक अलग-सा दृष्टिकोण भी महानगरीय जीवन को परिभाषित करता है।

यह अलग-सा दृष्टिकोण हमें उस कहानी के नजदीक ले जाता है, जिससे मैंने बात शुरू की थी। एक अजनबीपन, बेगानापन, साथ होते हुए भी साथ न होने का अहसास, एक अलगाववादी मनोवृत्ति जिसे एलिनियेशन के नाम से जानते हैं हम, ये सब चीजें महानगरीय जीवन का हिस्सा हैं। यह सारी बातें उस कहानी में हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी है। भीतर ही भीतर कहीं पल रही मानवीय संवेदना भी उस कहानी में दिखती है। नायक के सहयात्री ने कहीं यह दिखाना नहीं चाहा है कि उसे लटकने वाले से कोई सहानुभूति है। सच तो यह है कि मुंबई की रेलगाड़ियों में हर यात्री अपनी जगह बनाने में लगा होता है, अपने आप तक सीमित होता है, पर इसके बावजूद कहीं कोई तार हैं जो एक-दूसरे को जोड़ते हैं। ऐसे ही किसी तार के कारण सहयात्री ने हमारी कहानी के नायक को दो इंच पीछे खींच लिया था। और ऐसे ही किसी तार ने नायक को मरने वाले सहयात्री के परिवार से जोड़ दिया। यह हमारे महानगरीय जीवन का मानवीय पहलू है, जो मुंबई के जीवन में कई-कई अवसरों पर, कई-कई रूपों में दिख जाता है। और मुंबई के कथाकारों ने अपनी रचनाओं में महानगरीय जीवन की तमाम विसंगतियों, विडंबनाओं और विशेषताओं को चित्रित किया है।

यह बहुत सहज और स्वभाविक बात है। ऐसा न होता तो आश्चर्य होता। आखिर साहित्य समाज का दर्पण ही तो है। यह वह परिभाषा है जो हमें बचपन में सिखाई गई थी साहित्य की। इसलिए वह सब तो साहित्य में आना ही चाहिए जो समाज में हो रहा है। लेकिन होना मात्र ही चित्रित नहीं होता साहित्य में। इस होने के पीछे और आगे की तमाम प्रक्रियाएं साहित्य को आकार देती हैं। मुंबई की लोकल गाड़ियों की भीड़ एक सच है, पर इस सच को पूर्णता में समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि इस भीड़ को बनाने वाला खुद अकेला क्यों होता है? क्या असर पड़ता है इस अकेलेपन का व्यक्ति के सोच और व्यवहार पर? कैसे वह दूसरों से अलग है, कैसे वह दूसरों से जुड़ा हुआ है? इन सारे सवालों को उस महानगरीय बोध के अंतर्गत समझा जा सकता है, जो मुंबई जैसे शहर को एक विशेष अर्थ और एक अनोखी विशेषता देता है। कमलेश्वर की एक कहानी है ‘जोखिम’। यह कहानी देश के इस अनूठे महानगर के सामाजिक जीवन को पूरी तरह उघाड़कर हमारे सामने रखती है। कैसे एक व्यक्ति रोजी-रोटी की तलाश में अपना घर छोड़कर महानगर में आता है, कैसे वह जीने की राह को खोजता भटकता है, और कैसे छोटे शहर के उस घर में उसकी मां संघर्ष करती है, बेटे को देखने को तरसती है,… ये सवाल इस कहानी को अर्थ देते हैं। लेकिन सार्थकता इसे मिलती है इस सत्य को उजागर करने में कि भीड़ में अकेला वह नायक कैसे छोटे शहर से महानगर में आकर अपनी पहचान खो देता है–सच कहा जाए तो ‘फेसलैस’ बन जाता है।

व्यक्ति की यह खोई हुई पहचान मुंबई के कथाकारों को बार-बार यह तथ्य रेखांकित करने के लिए बाध्य करती है कि मानवीय संवेदनाओं से रहित न होते हुए भी व्यक्ति इस शहर में अकेला है। यह अकेलापन उस फिल्मी गाने में बड़ी शिद्दत से व्यक्त हुआ है, जिसमें ‘एक अकेला इस शहर में’ आबोदाना ढूँढ़ता है। सच पूछा जाए तो ढूँढ़ना आबोदाना तक ही सीमिति नहीं होता, जरूरत और कोशिश कुल मिलाकर अपने आप को ढूँढ़ने की होती है। अपने आप को ढूँढ़ने की इस प्रक्रिया को मैं उस मनुष्य को ढूँढ़ने की कोशिश कहना चाहूँगा, जो कथित आधुनिकता के बोझ के नीचे दबकर एक व्यक्ति मात्र बन कर रह गया है। यह व्यक्ति साँस लेता है, जिंदा है, जीवन-व्यापार में हिस्सा भी लेता है। लेकिन कुल मिलाकर रमेश उपाध्याय की कहानी ‘आगे बढ़ते लोग’ के पात्रों की तरह रेल हड़ताल का हिस्सा भर बनकर रह जाता है। मुंबई के ऐसे हिंदी कथाकारों की एक लंबी सूची है, जिन्होंने मुंबई में रहकर मुंबई के जीवन के ताने-बाने से अपनी कहानियाँ बुनी हैं। इस सूची में गुलजार, जगदंबा प्रसाद दीक्षित, जितेंद्र भाटिया, सूर्यबाला, सुधा अरोड़ा, साजिद रशीद, धीरेंद्र अस्थाना, मनहर चौहान, वेद राही, सुदीप, सोहन शर्मा जैसे अनेक नाम हैं जिन्होंने महानगरीय जीवन को अपनी कथाओं का विषय बनाया है। इस जीवन में वे अभाव भी हैं जो संघर्षों को परिभाषित करते हैं और जीवन-मूल्यों में आ रहे वे बदलाव भी हैं, जिनके चलते मानवीय संबधों के चेहरे बदल रहे हैं। कमजोर होते जा रहे हैं रिश्तों के बंधन और बड़ा होता जा रहा है बेगानेपन का अहसास। महानगरीय जीवन में आपाधापी भी है और एकरसता से उपजी ऊब भी। जड़ों से कटते चले जाने की आम आदमी की अव्यक्त पीड़ा को भी इन कथाकारों ने स्वर दिए हैं और इनकी कथाओं में स्वयं को ठगा-सा महसूस करते आदमी की आहत भावनाएं भी हैं।

साजिद रशीद की एक कहानी मुझे याद आ रही है ‘पुल’। कहानी कुछ इस तरह से है कि अण्डरवल्र्ड से जुड़े चार लोग एक व्यक्ति को मारने की सुपारी देते हैं भाड़े के एक हत्यारे को। वह व्यक्ति एक सामान्य जिंदगी जीने वाला मजदूर है, जो थोड़ी बहुत नेतागीरी भी कर लेता है और सारे अभावों में भी अपने छोटे-से परिवार के साथ खुश है। भावी हत्यारे को बताया गया है कि शिकार बहुत ही शातिर और खतरनाक आदमी है। उसे ताकीद की गई है कि वह अपने शिकार से मिले नहीं, बातचीत तो बिल्कुल न करे। दो दिन तक वह अपने शिकार की खासियत को अपनी अनुभवी आँखों की छलनी से छानता रहा, पर शिकार के झुके हुए कंधों पर टँगे खादी के झोले में न उसे बम दिखा, न रिवाल्वर। उसमें तो कुछ किताबें थीं, कुछ कागज और बस… आखिर सुपारी के नोटों का बोझ भाड़े के हत्यारे की जिज्ञासा से हल्का पड़ गया। उसने शिकार से बात भी की और उसका घर भी देखा। उसकी औरत और बच्ची भी। उसने जो कुछ देखा, समझा वह उस सबसे बिल्कुल उल्टा था जो सुपारी देने वालों ने बताया था। सुपारी देने वालों में से एक ने कहा था, ‘हम ठहरे अहिंसावादी। हम नहीं चाहते कि हिंसा फैले। मगर यह, जाति-संघर्ष और यूनिटी का ढोल बजाकर गोलियाँ चलवाएगा। वे बेचारे रोटी-दाल में खुश हैं, मगर यह क्रांति का झांसा देकर उनका भी दिमाग खराब कर रहा है। दो-चार किताबें क्या पढ़ ली हैं, अपने आप को बहुत होशियार समझने लगे हैं। यही दो-चार जूठन चुगने वालों को हीरा चुगने पर उकसा रहे हैं। अरे, वह एक लंगोट वाला बुड्ढा मर गया खूब सिर चढ़ाकर इन लोगों को। अब सारा देश इन सरकारी ब्राह्मणों को कंधे पर ढो रहा है।’

यह लंबा उद्धरण सिर्फ मुंबई जैसे महानगर की बात नहीं कर रहा, यह किस्सा सारे देश का है। पर मुंबई जैसे महानगर में इस तरह की बात कहने का मतलब एक सामाजिक वैमनस्य को फैलाने के अलावा भला और क्या हो सकता है। साजिद रशीद ने यह सब लिखकर हमारे समय की एक खूँखार सचाई को उद्घाटित किया है। यह सुपारी का धंधा भी एक सच है, बैठी चाल में रहने वाला ईमानदार मजदूर नेता भी एक सच है और पेशेवर हत्यारे का असमंजस भी एक सच है। यह सारे मिलकर उस सच का एक चेहरा दिखाते हैं जिसे हम देश का आधुनिक महानगर कहते हैं।

साजिद रशिद ने कहानी के अंत में दिखाया है कि भाड़े का हत्यारा भोले-भाले शिकार की ईमानदारी से भरी बातें सुनते-सुनते हँसने लगता है। उसका काला चश्मा गिरकर टूट जाता है। वह टूटे हुए कांच उठाकर लोकल ट्रेन के बाहर फेंक देता है।

हत्यारे और शिकार की कहानी यहां खत्म हो जाती है। पर पाठक के दिमाग में कहानी चलती रहती है। यह कहानी की विशेषता है और कहानीकार की सफलता। लेकिन रेखांकित करने लायक बात यह भी है कि इस कहानी में मुंबई भी एक पात्र की तरह हमारे सामने आती हैं, सामने रहती है। यहां मैं एक और कहानी का जिक्र भी करना चाहूँगा। सूर्यबाला की इस कहानी का शीर्षक है ‘शहर की सबसे दर्दनाक खबर’। और खबर यह है कि मुंबई में दंगे शुरू हो गए हैं। मुस्लिम घरों पर चुन-चुन कर हमला हो रहा है। ऐसे में एक रिहायशी सोसायटी के बाशिंदे सोसायटी के एकमात्र मुस्लिम परिवार को बचाने के लिए कटिबद्ध होते हैं और बचा भी लेते हैं। सीधी-सी इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं को जिस खूबसूरती से अभिव्यक्त किया गया है, वह इसे एक महत्वपूर्ण कहानी बना देता है। यहाँ भी मुंबई एक पात्र की तरह साकार है, सक्रिय है। मुंबई में दंगे होते हैं, मुंबई में सारे हिंदू अच्छे नहीं हैं, सारे मुसलमान बुरे नहीं है। मुंबई में आदमी को आदमी की तरह देखने वाले भी हैं-और ज्यादातर ऐसे ही हैं। यह कहानी पढ़ते हुए मुझे अपने एक दोस्त की याद आ गई थी। मेरे इस मुसलमान दोस्त को मुंबई के उन दंगों के दौरान मुहल्ले के हिंदुओं ने बचाया था, पर साथ ही यह सलाह भी दी थी कि बेहतर हो वह किसी सुरक्षित जगह चला जाए। दंगों के बाद मेरा वह दोस्त चला गया था सुरक्षित जगह-सुरक्षित जगह यानी मुसलमान-बहुल बस्ती में। इस कहानी का नायक भी ऐसे ही घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन क्यों ? धर्म के नाम पर यह बँटवारा क्यों? दंगों के उन दिनों में यह सवाल न जाने कितने मुंबईकरों के मन में आया होगा। यह कहानी इस सवाल को बड़ी शिद्दत से उठाती है-और यह अहसास भी देती है कि मुंबई के सारे लोग ऐसे नहीं हैं। कहानी बिना कहे इस बात को कह जाती है कि मुंबई को ही नहीं, किसी भी शहर को ऐसा नहीं होना चाहिए।

मुंबई के रचनाकारों ने बतियाती सड़कें और साँस लेती इमारतों को महसूसा है और उन्हें अपनी रचनाओं का जरूरी हिस्सा बनाया है। जगदंबा प्रसाद दीक्षित का ‘मुर्दाघर’ हो या सुधा अरोड़ा का ‘काला शुक्रवार’ या धीरेंद्र अस्थाना की फिल्मों में स्ट्रगल करती औरत की कहानी, सबमें मुंबई की धड़कन सुनाई देती है। यह धड़कन मैंने सबसे पहली बार कृश्न चंदर की कहानी ‘दादर के पुल के बच्चे’ में सुनी थी। तबतक मैंने मुंबई देखा नहीं था। पर दादर के पुल की कहानी ने मुझे इस शहर से जोड़ दिया। इसलिए नहीं कि दादर मुंबई में है, बल्कि इसलिए कि मुंबई में दादर का पुल बेजान नहीं है। धड़कता है दिल इस पुल का। कृश्न चंदर ने इस पुल की धड़कन को सुना था। हमें सुनाया था। मैं दुहराना चाहता हूँ कि हर जगह का रचनाकार जाने-अनजाने हमें अपनी रचना के परिवेश से जोड़ता है। लेकिन मुंबई में पता नहीं क्या खासियत है कि वह यहाँ के रचनाकारों पर हावी हो जाती है। एक कशिश है जो रचनाकारों को मुंबई आने के लिए नहीं, मुंबई से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। सरदार जाफरी ने यों ही नहीं लिखा था, ‘न जाने क्या कशिश है बंबई तेरे शबिस्तां में कि हम शामे-अवध, सुबहे-बनारस छोड़ आए हैं। जाफरी साहब की इस बात को शब्दों से ऊपर उठकर व्यंजना में समझने की कोशिश करें तो बात ज्यादा बनती है। यह शहर खींचता है, गले से लगाता है। सपने दिखाता है, भूख देता है–और रोटी भी। यहाँ लोग एक-दूसरे से ही अजनबी नहीं होते, अपने आप से भी अजनबी होते हैं। यही लोग किसी बम धमाके या त्रासदी के वक्त अपनेपन का उदाहरण भी बन जाते हैं। सचाई यह भी है कि मुंबई की ऊंची इमारतों के किसी नीचे के माले पर हुई किसी मौत की खबर ऊपरवालों को दूसरे दिन का अखबार पढ़कर होती है और दुर्घटना हो जाने पर खून देने वालों की अस्पताल के बाहर कतार लग जाना भी इसी मुंबई का सच है। शायद इन्हीं विरोधाभासों ने शहरयार से यह लिखवाया होगा कि इस शहर में हर शख्स परेशान-सा क्यों है। यही परेशानी रचनाकारों की प्रेरणा बनती है और ढ़ेरों कहानियाँ बनकर हमारे सामने आती हैं। तब कहना पड़ता है–मुंबई, यकीनन तुझमें कोई बात होगी, यह दुनिया यों ही तो पागल नहीं है!

पुनश्चः यह बात मुंबई की है, पर मुंबई पर खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि यह चेहरा उस समूची महानगरीय या यों कहें नगरीय सभ्यता का है। इसलिए यह बात, यह चेहरा और यह सभ्यता हमारे वर्तमान का एक बड़ा सच उजागर करती है। बेगानापन, आत्मीयता, संवेदनहीनता, संवेदनशीलता…ये सब कहीं है। महानगर का जीवन इन्हें समझने-समझाने का अच्छा माध्यम है। इसीलिए महानगर की रचनाशीलता में यह सब बड़ी सहजता और शिद्दत के साथ दिखाई देता है। हाँ, यह रचनाकार को तय करना होता है कि वह किस पाले में खड़ा हो। काफ्का का मानना था दुनिया में निर्णय की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि विवाद का निर्णय उसमें शामिल कोई पक्ष ही कर सकता है, परंतु स्वयं एक पक्ष होने के कारण निर्णय वह कर नहीं सकता, इसलिए निर्णय की एक झलक ही मिल सकती है। काफ्का का विरोधाभासी यह विचार हमारे समय का सच है। इसी सच को महानगर के रचनाकार खोजने-समझने की कोशिश करते हैं और निर्णय की संभावना की झलक दिखा पाते हैं। ऐसी ही एक झलक उस मराठी कहानी में है जिसमें नायक स्वयं को निर्णय लेने के लिए बाध्य पाता है। यही बाध्यता इस कहानी को और ऐसी कहानियों को नया अर्थ देती है–महानगरीय संदर्भ!

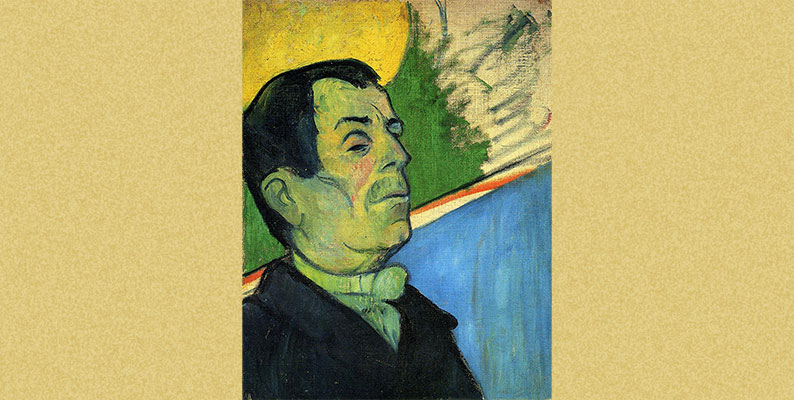

Original Image: Portrait of a man wearing a lavalliere

Image Source: WikiArt

Artist: Paul Gauguin

Image in Public Domain

This is a Modified version of the Original Artwork