अवसर की पहचान

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 December, 2016

अवसर की पहचान

कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं, वह नहीं होता। बल्कि अक्सर ऐसा ही होता है। हम चाहते कुछ हैं और होता कुछ और है–चाहने से कुछ कम या फिर ज्यादा। हमारे चाहने की अपनी सीमा है, जिसके इर्द-गिर्द ही हम डोलते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी सीमा के विस्तार से अंजान सीमित दायरे में ही अपने लिए कुछ चाहते हैं, जबकि वक्त-विधाता के हाथों मिलना बहुत ज्यादा होता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं। इसलिए अवसर को पहचान पाने का विवेक स्थिर करना बहुत जरूरी होता है। जीवन की दिशा उसी पर निर्भर होती है। दिशा सही हो, तो जीवन में सफलता दर सफलता मिलती चली जाती है। सफलता का अमीरी-गरीबी से कोई संबंध नहीं होता।

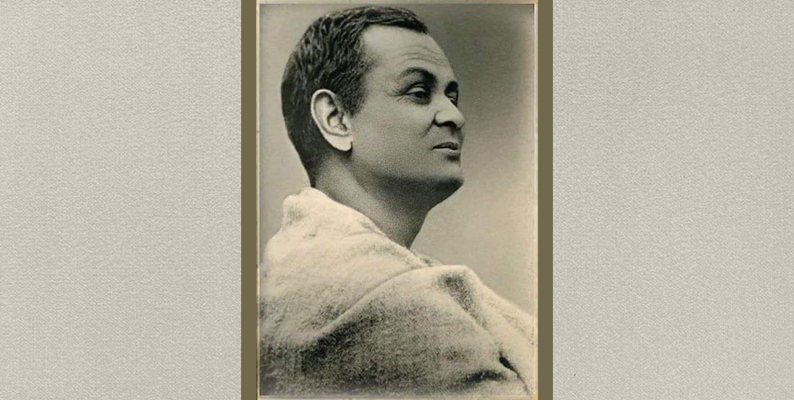

इस थ्योरी को समझने के लिए चलिए आपको एक कथा सुनाता हूँ। परमा की कथा। परमा यानी परिमल। पूरा नाम परिमल नारायण सिंह। लेकिन यह नाम तो उसे बहुत बाद में मिला। छुटपन में सब उसे परमा नाम से ही पुकारते थे। जब उसका जन्म हुआ, उसके साल भर के अंदर ही एक महामारी में तीन बहनों समेत उसकी माँ भी अकाल-कवलित हो गई। भारत-चीन युद्ध के दो-एक वर्ष पहले के भादो का महीना रहा होगा वह। महामारी की चपेट में गाँव का गाँव साफ हो रहा था। महामारी का ज्वार रुका, तो उसके पिता गंगा पार एक कसबाई शहर में जा बसे। वहाँ का मिट्टी-पानी सब काला होता। वे वहीं छोटा-मोटा रोजगार करने लगे। दिनभर कड़ी मेहनत करते और रात में कहीं पटरे पर कथरी-बोरा ओढ़-बिछाकर परमा के साथ सो जाते। परमा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका दाखिला एक पाठशाला में करवा दिया गया। उसके पिता ने निश्चय कर लिया था कि अब कभी दूसरा विवाह नहीं करेगा और परमा को पढ़ा-लिखाकर अच्छा आदमी बनाएगा।

परमा का पढ़ाई में दिल लगने लगा था। वह हमेशा किताबों में खोया रहता। इस कारण पास-पड़ोस के लोग उसके प्रति ममत्व का भाव रखते। लेकिन उसके पिता के जीवन में इतनी अस्थिरता भरी हुई थी कि चाह कर भी वह पढ़ाई में निरंतर सक्रिय नहीं रह पाता! उसे पिता के संघर्ष में हाथ बँटाना पड़ता। उसके बचपन को तो फुटपाथ ने छीन ही लिया था, और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी हँसी-खुशी पर भी एक प्रकार की गंभीरता का ग्रहण लग गया। जब वह आठवीं कक्षा में पहुँचा तो उसके पिता ने अपने परिचितों के यह समझाने पर दूसरा विवाह कर लिया कि इससे उसके जीवन में स्थिरता आएगी और परमा की परवरिश भी ठीक से हो पाएगी। आरंभ के कुछ वर्ष तो ठीक रहे, लेकिन जैसे-जैसे परमा के भाई-बहनों की संख्या बढ़ती गई, उसका जीवन बद से बदतर होता चला गया। माँ से उसका संबंध इतना बिगड़ा कि उसने उसके हाथों का बना भोजन करना तक छोड़ दिया। अपने लिए सब कुछ खुद ही करता। तभी एक घटना और घट गई। परमा तब दसवीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता रोज रात में उसके छोटे भाई के लिए रसगुल्ले लाया करते थे। एक दिन सुबह में जाने तो उसके मन में क्या आया कि वह छोटे भाई के दो रसगुल्लों में एक खा गया और उसके हिस्से का दूध भी पी गया। उस दिन सन छिहत्तर की जनवरी की दूसरी तारीख थी और कड़ाके की शीतलहरी चल रही थी। माँ ने बढ़ा-चढ़ा कर उसकी शिकायत उसके पिता से कर दी और रोने-कलपने लगी। पिता ने जमकर उसकी धुनाई कर दी।

परमा अपने पिता से बुरी तरह से पिटने के बाद घर से निकल भागा। उसने लुंगी-गंजी मात्र ही पहन रखी थी। खादी की चादर से अपने पूरे शरीर को ढँके वह कसबे से बाहर खेत-खेत दूर जा निकला। पहली बार वह घर से भागा था। रास्ते भर ठंड से सिकुड़ता वह सुबकता रहा और मन ही मन निश्चय करता रहा कि अब कभी घर लौटकर नहीं जाएगा। पछिया हवा की चुभन से जुझता हुआ जाने वह कहाँ तक निकल गया था। तीसरे पहर थका-माँदा वह एक पेड़ पर बैठा दूर क्षितिज को देख रहा था, तभी उसने देखा–दूर एक पुरुष किसी सुंदर स्त्री का हाथ थामे ठिठोली करता हुआ अपने फॉर्म हाउस में जा रहा था। उसके मन में ख्याल आया, क्या जीवन के ऐसे सुंदर क्षण उसके जीवन में नहीं आ सकते! तत्क्षण उसके मन में एक विचार कौंधा…तीन बहनों समेत उसकी माँ भयानक महामारी में अकाल-कवलित हो गई, लेकिन वह बचा रहा…क्यों? क्या उसके जीवित बचे रहने में विधाता की कोई इच्छा है? यदि हाँ, तो घर से इस प्रकार भागकर क्या उसकी पूर्ति कर पाएगा! अभी तो उसने मैट्रिक की परीक्षा भी पास नहीं की है, तो जीवन से पलायन का मार्ग चुनकर माँ की इच्छा को कैसे पूरी कर पाएगा? इसी प्रकार के विचार उसके मन में आने लगे। फिर जैसे विद्युत कौंध की तरह एक निर्णय उसके मस्तिष्क में उभरा…जीवन में यदि कुछ करना है तो पलायन का मार्ग गलत होगा। उसने घर लौट जाने का मन बना लिया, इस प्रण के साथ कि जिन कारणों से उसे अपने पिता से मार खानी पड़ी और घर से भागना पड़ा, उसे दुबारा अपने जीवन में घटित होने नहीं देगा। वह कभी भागेगा नहीं। जीवन से पलायन नहीं करेगा। चाहे जितनी परेशानी हो, प्रतिकूल परिस्थितियों से वह जूझेगा और आगे बढ़ेगा। इन्हीं संकल्पों के साथ उस दिन वह सँझा बाती जलने तक घर लौट आया। तत्काल दो संकल्प लिए–कभी दूध नहीं पिएगा और रसगुल्ला भी नहीं खाएगा।

अवसर ने पहली बार परमा के द्वार को खटखटाया और उसने उसे पहचान लिया। परमा के पिता को अब उसमें आमूल परिवर्तन नज़र आने लगा। वह महसूस करते–घर-दुकान के काम-धंधों से फुर्सत मिलने के बाद परमा घर से बाहर ही रहता। माँ से बातें नहीं करता। अक्सर खामोश रहता। हाँ, वह अब तरह-तरह की किताबें पढ़ते हुए दिखने लगा। नगर में एक पुस्तकालय था। पता लगा कि अब वह अक्सर वहीं समय गुजारा करता है। उसने अच्छे अंकों से मैट्रिक की परीक्षा पास की। शहर के कॉलेज में इंटर साइंस में नामांकन करवाया। उसके मित्र बदलने लगे। अपने से बड़ी उम्र और ऊँचे दर्जे के छात्रों से उसकी मित्रता होने लगी। जाने कैसे तो विज्ञान का छात्र रहते हुए भी कविता-कहानी लिखने में उसकी रुचि विकसित होने लगी। रचनाएँ अच्छी पत्र-पत्रिकाओं में छपनी लगीं और अनेक स्थानीय कवि सम्मेलनों में उसकी भागीदारी भी बढ़ने लगी, तो शहर के संभ्रांत लोगों के बीच उसकी पहचान भी बनने लगी। धीरे-धीरे अब उसकी दुनिया बदल रही थी। साइंस में अच्छी श्रेणी मिलने के बावजूद उसने डिग्री में हिंदी प्रतिष्ठा में नामांकन करवा लिया। स्नातक होते-होते पूरे जिले में सामाजिक-साहित्यिक गतिविधियों में उसकी अच्छी पहचान बन गई थी। अनेक संस्थाओं से वह संबद्ध हो गया था। जिला केंद्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्वाचित सचिव होने के कारण शहर के बुद्धिजीवियों-रचनाकारों से उसकी अच्छी पहचान बनने लगी थी। उसके पिता की समझ में उसकी गतिविधियाँ नहीं आती थीं, लेकिन वह इसलिए खुश थे कि शहर के पढ़े-लिखे संभ्रांत लोग उसके बेटे की प्रशंसा करते थे। अच्छे लोगों के बीच उसका उठना-बैठना था। हालाँकि मुसीबतों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी वे यथासाध्य उन सबसे बेटे को अलग ही रखना चाहते थे। फिर बेटा उनसे कुछ माँगता भी तो नहीं था। उसमें कोई ऐब भी नहीं दिखता था।

परमा अब परिमल नारायण हो चुका था। बी.ए. में काफी अच्छे अंक आने के कारण परिमल के मन में एम.ए. करने की इच्छा ने जन्म लिया। उस शहर में एम.ए. की व्यवस्था नहीं थी, सो एक मित्र की मदद से उसने पटना विश्वविद्यालय में आवेदन किया। वहाँ उसका चयन हो गया। उसके पिता की हैसियत नहीं थी कि वे उसे पटना में पढ़वा पाते, सो उन्होंने अपने दोनों हाथ खड़े कर लिए। परिमल ने किसी तरह हजारेक रुपये की व्यवस्था की और पटना जाने की तैयारी करने लगा। वह शहर अब उससे सदा के लिए छूटने वाला था, जिसके साये में उसने अब तक के सुख-दु:ख को जिया था। पिता उसे पटना जाने से रोकना नहीं चाहते थे, किंतु जिस दिन परिमल ने पटना के लिए प्रस्थान किया, जाने क्यों वह फूट-फूट कर रोने लगे। निर्मल शिशु की तरह! परिमल के लिए वह कठिन क्षण था। एक तरफ अनंत संभावनाओं के क्षितिज थे, तो दूसरी तरफ कसबाई शहर के एकांत में गरीबी का दुर्धर्ष संघर्ष, जिसे उसके पिता झेल रहे थे। अवसर दूसरी बार उसका द्वार खटखटा रहा था। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, जबकि पाने के लिए संभावनाओं की पूरी कायनात थी। पिता के जार-जार क्रंदन ने उसे पल भर को अंदर से हिला दिया था, लेकिन फिर उसने अपने को सँभाला, दृढ़ किया और आगे बढ़ गया। द्वार पर दस्तक दे रहे अवसर को दूसरी बार उसने गले लगाया था।

पटना विश्वविद्यालय से उसने शानदार तरीके से हिंदी साहित्य में एम.ए. किया। पटना में उसका अध्ययन काल भयानक गर्दिश का रहा, जब अपने तमाम पारिवारिक संबंधों से कटा वह अपनी नई दुनिया रच रहा था। इस बीच उसकी रचनाशीलता प्रस्फुटित होने लगी थी। अनेक बड़े साहित्यकारों तथा हिंदी के विद्वानों के संपर्क में वह आया। प्रगतिशील विचारों के झोंके उसकी रचनाओं में प्रवेश करते गए, जिसके कारण उसकी संवेदना का सामाजिक धरातल पुख्ता होता चला गया। उन्ही दिनों एक कवि की ‘दीठा लिख अनदीठा लिख/एक समंदर मीठा लिख’ जैसी पंक्ति ने उसे खासा प्रभावित किया, जबकि एक दूसरे कवि की बहुचर्चित पंक्ति ‘अपना क्या है इस जीवन में/सब तो लिया उधार/सारा लोहा उन लोगों का/अपनी केवल धार’ ने चेतना के स्तर पर उसे गहरे आंदोलित किया। अब उसे अपनी रचनाशीलता में सामाजिक समरसता के साथ-साथ प्रतिरोध के स्वर को प्रखर करने का औजार मिल गया था। वह केवल लिखने के लिए नहीं लिखता, बल्कि बेहतर समाज के निर्माण में व्यवस्था परिवर्तन के लिए रचनाकर्म करता।

पटना में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए परिमल ने न जाने कितना कुछ चाहा-अनचाहा लिखा, किया और जिया। आरंभ के कितने ही साल उसके दिमाग पर पेट का पहरा लगा रहा, सो रचनाकर्म के अलावा उसने सब कुछ समय के गणित से किया-जिया। नगर की प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं से जब जिस विषय पर उसे लिखने को मिला, उसने लिखा। ये सब करते हुए उसने इस बीच बी.एड. किया। फिर राँची विश्वविद्यालय से पी-एच.डी. की। इधर-उधर के बहुतेरे धक्कों के बाद अंततः उसे विश्विद्यालय में सहायक प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। जिस साल उसे नौकरी मिली, वह भागा-भागा अपने शहर पिता को इसकी सूचना देने गया। जिस रात वह अपने घर पहुँचा, उसके पिता जीवन की अंतिम साँसे ले रहे थे। कितने ही महीने से वे आँत के कैंसर से लड़ रहे थे। परिमल जब उनके सम्मुख खड़ा हो नौकरी मिलने की सूचना देने लगा, तो जाने उनकी समझ में क्या आया…लेकिन उनकी आँखों में एक चमक उठी। कुछ कहना चाहा, पर कह न सके। बार-बार उनके होंठ फड़फड़ाते। उनकी आँखों में फिर एक नदी समाने लगी थी। परिमल बेचैन हो उठा। पिता को खामोश रहने का संकेत किया। पर पिता तो पिता थे। शायद अंतिम समय पुत्र को अपने अंक से लगाना चाहते थे। उन्होंने उठने की अंतिम कोशिश की, पर धड़ाम से गिर पड़े। सदा के लिए शांत हो गए। उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी न हो पाई। उसके गरीब पिता ने उसे जीवन में चाहे कोई सुख दिया हो या नहीं, परंतु जीवन में विकास के पथ पर आगे बढ़ने में कभी कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया। पत्नी के तमाम विरोधों-उपद्रवों के बावजूद सदैव यथासाध्य सहयोग ही किया। उसने ही अपने पिता को कोई सुख कहाँ दिया! देने का समय आया, तो पिता अपनी महायात्रा पर निकल पड़े। उसके पिता का संपूर्ण जीवन संघर्षों-प्रतिरोधों की मिशाल रही। ये सब सोचते हुए परिमल का मन अपने पिता की संघर्षशीलता को लेकर हाहाकार कर उठता। पिता को कोई सुख न दे पाने की पीड़ा उसे सालती रहती।

परमा आज डॉ. परिमल नारायण सिंह के नाम से अपने प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जाना जाता है। साहित्य में उसकी दर्जनों पुस्तकें हैं। अपनी सामाजिक-साहित्यिक उपलब्धियों के लिए वह अनेक शीर्षस्थ सरकारी/गैर सरकारी सम्मानों-पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। सदैव प्रतिकूल परिस्थितियों से जुझते हुए उसने अपनी चेतना को प्रखर बनाया है। जब-जब अवसर ने उसके द्वार को खटखटाया, उसने उसे पहचानते हुए उसका स्वागत किया। इसलिए उसने अपने जीवन में जितना चाहा, वक्त ने उससे कहीं अधिक उसे दिया। मान-सम्मान, घर परिवार, यश सब कुछ! डॉ. परिमल की सफलता का संबंध उसकी गरीबी से नहीं, बल्कि अवसर को पहचान पाने के उसके विवेक से है। समय के विवेक को चिह्नित करने की क्षमता पर ही सफलता की दिशा निर्धारित होती है, जिसे डॉ. परिमल ने साबित कर दिखाया। डॉ. परिमल ने आज खंड-खंड में अपना अखंड व्यक्तित्व निर्मित किया है। अपने लिए जिस दुनिया की रचना उसने की है, उसमें सामाजिक न्याय, समरसता, सद्भाव, करुणा, प्रेम और जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति अगाध आस्था का भाव है।

डॉ. परिमल की कथा सुनाने के बाद अब कुछ कहने को नहीं रह जाता है। आजकल वे कहाँ हैं, मुझे नहीं मालूम! उससे जब भी मुलाकात होती है, एक परम संतोष का भाव मुझमें उभरता है। अवसर की पहचान-परख के कारण जीवन में सफलता का जो स्वाद उसने चखा, उससे वे खुद भी तुष्ट रहते हैं, नहीं कहा जा सकता! पिछली बार जब उससे मिला था, तो कहा–‘जीवन में अपार सुख-सफलता और सम्मान मिला आपको।’ मेरी बात सुनकर जाने क्या-कुछ सोचने लगे। फिर कहा–‘सम्मान बहुत मिला जग में, कुछ मान मिला होता!’ उसकी बात सुन मैं विस्मित हो उठा। मेरे मुँह से निकला–‘अरे, तो क्या आप अब भी जीवन से कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं?’ पर बिना जवाब दिए ही वह विदा हो गए। अब कब उससे भेंट होगी, पता नहीं। कभी-कभी सोचता हूँ, यह जीवन भी अनंत रहस्यों से भरा है। किसी को बहुत पहचान कर भी कभी-कभी वह कितना अजाना लगता है! अपना अजाना हो जाता है और कोई अजाना कितना अपना! लेकिन यह दूसरी कथा है, जो फिर कभी सुनाऊँगा!

Image : Connoisseurs of books (Knowledge is Power)

Image Source : WikiArt

Artist : Nikolay Bogdanov Belsky

Image in Public Domain