भगवा÷हरा = गुलामी

- 1 August, 1950

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 August, 1950

भगवा÷हरा = गुलामी

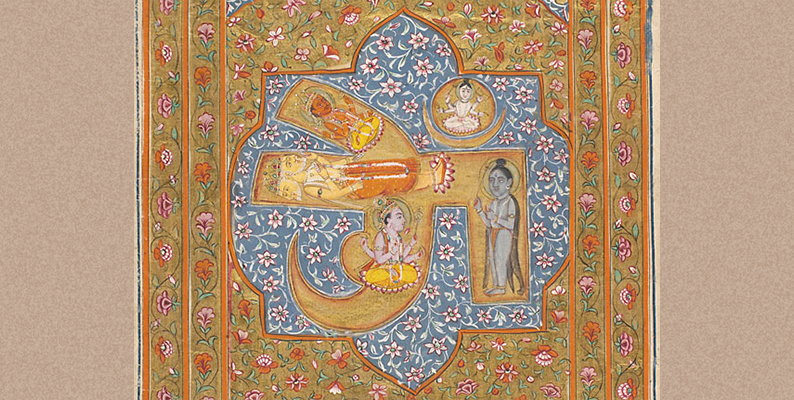

पहले शीर्षक से आप चौंकेंगे–सो उसे समझा दूँ। भगवे से तात्पर्य है हिंदूधर्म की ध्वजा जैसे शिवाजी का भगवा झंडा, ‘हिंदू पद-पादशाही’ की पताका। विभाजित-चिह्न का अर्थ है बनाम। हरा–मुस्लिमों के प्रिय परचम का रंग–सब्जा। हरे पर चाहें तो हिलाल–पश्चिमी कोर पर–शायद इसका प्रतीक कि अब तो सच्ची धार्मिक भावना ईद का चाँद बन रही है, शायद हिंदू-ध्वज के सूर्य और तलवार का जवाब चाँद और खंजर जैसा। दोनों की लड़ाई से निकला क्या? कुछ और खून-खराबा; अपनी ही ज़मीन का अपने ही पैरों पर मारे हुए कुल्हाड़े से खराबा; अपने ही बच्चे के गले को रौंदकर मार डालने की कोशिश में निकली हुई कातर चीत्कार; फिर सब चुप-चुप-चुप-चुप। श्मशान का-सा सन्नाटा; गोरों के मिलिटरी बूटों की तालबद्ध चाप; कड़ाके के फायर–तड़-तड़-तड़-तड़; किसी गली की नोक पर जाती गरीबिनी की जाँघों पर संगीन से उठाए गए लहँगे के बाद एक वीभत्स हँसी; टार की चमाचम सड़कों पर भारी फौजी मोटर-गाड़ियों की खड़-खड़ खड़-खड़; दिन में बोलने वाले उल्लू। अखबारों के मुँह में कपड़ा ठूँसकर साँस लेना बंद–सेंसर; चल गई चल गई की अफवाहें; छत्तीस घंटे का करफ्यू; सामूहिक जुर्माने; एक शब्द में हमारी गुलामी की दर्दभरी अँधेरी रात का और प्रलंबित होना–जब तक कि सप्तर्षि न ढल जाए, जब तक कि शुक्र भी फीका न पड़ जाए, तब तक चट्टान के नीचे दबे इन जिंदा प्रेतों को बाहर आने के लायक प्रकाश कहाँ है। जेल की तंग कोठरी की छत में लगा सांप्रदायिक विद्वेष का बर्र का छत्ता किसी ने छेड़ दिया है, अब भागे भी तो किधर? चारों ओर लोहे की मोटी छड़ें हैं। देश के चेहरे पर, बदन पर सूजन छा रही है। दंगों का बुखार चढ़ रहा है।…

मगर मैं बहुत दूर निकल गया; शीर्षक समझाते-समझाते बहक गया। मैं आपको कहानी सुनाने वाला था न? सो आज के जमाने में कहानी तक सुनने की फुरसत बहुत थोड़े नसीबवानों के पास है। हाँ, तो सुनो मैं हरीश और हबीब की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ।

हरीश और हबीब एक ही गाँव के रहने वाले थे–समझ लो युक्तप्रांत और पंजाब के बीच में किसी गाँव के। दोनों ही घर के गरीब थे। पुश्तैनी खेती थी सो भाई-बंदों में बँट-कट कर बहुत थोड़ी बच रही थी। जैसे-तैसे गुजारा कर लेते थे। हरीश की बड़ी बहन सोना की शादी में हरीश के पिता ने जो कर्ज लिया, उसे चुकाते-चुकाते ही वे मर गए और खेत अब रेहन हो गया। उधर हबीब की भी माली हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। मस्जिद वाला खेत जो उन्हें परदादा के ज़माने में माफी में मिला था, नई सरकार ने उस पर भी अपना हक जमाया। बीच में क्या कोरट-दरबार के झगड़े हुए, खुदा जाने। आज तो लगान देना ही पड़ता है। और हबीब के अब्बा, हबीब की माँ को जो पुराना आज़ार हुआ था, उसकी दवादारू, लखनऊ वाले और लाहौर वाले हकीमों-तबीबों से इलाज करवाने में ही, मुफलिस हो गए। बहराल, दोनों बच्चे गाँव के मदरसे में तालीम पाते थे, बहुत छुटपन से।

और एक दिन हरीश की चाची ने हरीश की माँ से कहा–‘देखो बहू! ये हरी की मोहब्बत अच्छी नहीं। ये गाँव के कैसे-कैसे शोहदे-गुंडों को इकट्ठा कर लाता है। और तू उसको ही लाड़-प्यार किए जाती है। ये मलेच्छ तो सारा कुल ही अपबित्तर कर डालेगा।’

हरीश अपने दोस्त को घर पर न लाए–पहला आर्डिनेंस!

दूसरे-चौथे दिन की बात होगी। पड़ोस के लछमन ने जाकर हरीश की चाची के कान भरे–‘अरे वो हरिया, वो तो मुसल्ले के हाथ का पानी पीता है। दोनों ही परसों मंदिर के पासवाली बावली में गए थे।’

“मंदिर के पास वाली बावली में, और मुसल्ला”–डंडा ज़मीन पर पटकते हुए गंगादत्त पांडे उधर से निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया।

दुनिया में कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया से खाली नहीं होती। उधर मौलवी मेहदी हुसेन साहब ने शाम को अपनी मस्जिद के पास के पेड़ के नीचे की चारपाइयों पर बैठी हुई मंडली में हुक्के के साथ-साथ यह खबर भी घुमा दी–‘अजी यह नया मास्टर जो इस्कूल में आया है, ठीक नहीं। यह लड़कों को लड़ाएगा।’

‘क्यों’ नहीं, क्यों नहीं, मौलवी साहब बिलकुल हकीकत बयान कर रहे हैं–’सुलतान हुसैन ने अपनी सफेद दाढ़ी को दोनों हाथों से सहलाते हुए गर्दन हिला दी।

‘वह अपना रहमान है न, वही परसों कह रहा था, हबीब को मारने-पीटने के चर्चे चल रहे हैं। वक्त रहते ही हबीब के अब्बा को इत्तिला दे दो। वर्ना हम लोग गाँव में हैं ही कित्ते? ये ही पचास-साठ घर हैं।’

‘और जाटों का भाई क्या भरोसा? वैसे ही लड़ाकू कौम ठहरी।’

‘अच्छा तो आपने समझ लिया है, हमने मरी माँ का दूध पीया है, क्यों?’

मतलब यह कि बड़े चुपके-से बीमारी-बीमारी की बहाने बाजी कर हबीब का नाम पं. रामदयाल तिवारी की प्राथमिक एंग्लो-हिंदी-उर्दू शाखा से निकाल लिया गया और मस्जिद में चंदा करके जो एक नया अरबी मकतब खोला गया था उसमें दर्ज कर दिया गया। तब पं. रामप्रसाद तिवारी हिंदू-मुस्लिम एकता पर कविता लिखते थे, उस ज़माने की पत्र-पत्रिकाओं में, जैसे–

हम सुपुत्र सभी परमेश के,

विफल श्मश्रु-शिखांतर केश के।

अति नगण्य विभेद सुवेश के,

हम सभी जन भारत देश के।

सकल भक्त कि ईश्वर एक के,

सुअन ब्राह्मण के वरु शेख के।

(आदि)

परंतु पं. रामप्रसाद की कविता उस गाँव में कितने लोगों ने पढ़ी होगी और पढ़ने पर भी कितने लोगों की समझ में आई होगी, यह विचारणीय प्रश्न है।

–मगर यह सब बीस वर्ष पूर्व की बात थी। लोग अक्सर कहते हैं कि जातीयता इस देश का नया रोग है। मगर यह सच नहीं। काफी पुराना यह रोग है। अब यह जैसे ‘क्रानिक’ हो गया है।

धीरे-धीरे हरीश और हबीब बढ़े। मगर दोनों की दोस्ती स्कूल अलग-अलग हो जाने से कम नहीं हुई थी। फुटबॉल के मैच में, जो गाँव के ‘इलेवन’ (ग्यारह चुनिंदा खिलाड़ी) जाते, उनमें दोनों रहते। हरीश पढ़ने में अच्छा था और हिसाब और साइंस में उसका दिमाग बहुत साफ़ और तेज़ था। उसे मैट्रिक में वजीफ़ा मिला और वह काशी की हिंदू-यूनिवर्सिटी में चला गया। हबीब ज़बान और अदब में होशियार था। उसे भी फारसी में अव्वल आने की खातिर कोई स्कालरशिप मिली और वह अलीगढ़ मुस्लिम-यूनिवर्सिटी में चला गया।

चार-चार साल दोनों ने वहाँ बिताए। इस बीच देश में बहुत परिवर्तन हो गए। दोनों राउंडटेबल कांफ्रेंसों के बाद 35 का नया विधान भारत पर लदा। जातीयता के आधार पर चुनाव होने लगे। काँग्रेस ने वज़ारतें लीं। मुस्लिम लीग ने अपनी नैया काँग्रेसी जहाज से पहिले कतराकर और फिर विपरीत दिशा में दूर-दूर खे ले जाने में ही अपना हित समझने लगी।

अब भी छुट्टियों में गाँव में हरीश और हबीब की कभी-कभी मुलाकातें हो जाती थीं। मगर अब वे दोनों ही घुटी खोपड़ी के, घुटनों तक के अंगोछे पहने, गुल्ली डंडा खेलने वाले भोले लड़के नहीं रहे थे; न ही लँगोटा कसे होली की कुश्ती की हुरदंग में दाँव लड़ाने वाले नौजवान या नदी की चौड़ी धारा कौन कम समय में तैरकर पार कर जाता है , इस पर शर्त बाँधने वाले खिलाड़ी रहे थे। अब बगल चुराए हुए कच्चे आम सफेद मोती-से दातों से कुरेदते हुए, साथी बुद्ध के मजाक में घंटों चलने वाले कहकहे भी नहीं बचे थे। अब दोनों में अनजाने में कुछ अंतर-सा पड़ता जा रहा था। पहले एक हल्की-सी विभेद की आशंका-छाया, फिर धीरे-धीरे एक सौमित्र-रेख-सी, जिसकी नींव पर चीन की पक्की दीवार जैसी बनती चली गई। अब इतना ही होता था कि कभी शाम को हरीश और उसके हिंदू दोस्तों की टोली टहलती जा रही है और हबीब रास्ते में मिल गया, तो सलाम-दुआ ही हो गई। उधर से हबीब और उसके साथी कभी चाँदनी-धुली रात में मुशायरे जैसी मजलिस में गा रहे हैं तो हरीश भी चुपके से सुन आया। मगर कभी जमकर दोनों में बातें हुई हों, ऐसा कभी नहीं हुआ।

हाँ, एक बार एक ऐसा मसला जरूर आ धमका कि जिसपर गाँव के हरीश और हबीब ही क्या, सब हिंदू-मुस्लिमों को एक जगह आना ही पड़ा। लड़ाई छिड़ गई थी यूरोप में। और गाँव-गाँव से चंदे, रिक्रूट और अनाज वगैरह की वसूली भर्ती चल रही थी। जब सरकारी कारिंदा और उसके साथ में एक फौजी गोरा वहाँ भी उस गाँव में आया तो गाँव को जैसे साँप ने काटा हो, ऐसा मंतर-सा फिर गया। सब अपने घरों में घुसुर-घुसुर अपना असंतोष व्यक्त कर रहे थे। किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि कोई खुलेआम आकर विरोध करे, सच सच हालात खोलकर रख दे कि देखो, ये-ये मुश्किलात हैं! पानी नहीं बरसा। सूखा था। भाव बढ़ते जा रहे हैं, जीवन की और जरूरी चीजों के। बीमारियाँ फैली थीं, जिनमें मवेशी मर गए। और तिस पर आप माँग रहे हो पैसा? लाएँ कहाँ से? आँतों को तो काटकर सिक्के नहीं बनाए जा सकते?

यह घुटन दिल के भीतर-भीतर जरूर थी। खुलकर कोई कहता नहीं था। तब गाँवों में पढ़ों-लिखों की तलाश हुई और गाँव भर के एकमात्र दो ग्रैजुएट हरीश-हबीब जमींदार साहब के घर पर बुलाए गए। साहब पूछता जाता था, काफी सहानुभूति पूर्वक–‘तुम्हारा नाम क्या है? बाप क्या करता है? तुम अच्छा तगड़ा जवान। फौज में भतीं क्यों नहीं हो जाता। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा। घर पर पैसा भेज सकता। हुनर सीख लेगा। जिंदगी सुधर जाएगी?’

हरीश कुछ सत्याग्रही टाइप के थे। उन्होंने साहब को चिढ़ा दिया, बोले–‘लड़ाई हमारी नहीं है। हमसे उससे वास्ता? हमें इस लड़ाई से क्या मिल जाएगा।’ और अभद्रता से अँगूठा दिखा दिया। साहब ने समझा नहीं। उसने अँगूठे से ‘नेशनल बार फ्रंट’ के विज्ञापनों में बताया जाने वाला ‘मोरेल’ का प्रतीक अँगूठा समझा। हबीब के घर की हालत गिरती जा रही थी। उसने अपना नाम रा. ए. एफ. के लिए लिखा दिया। जब घर पर बूढ़े गुलामअली की आँखों की ज्योति मंद हो गई, उन दो चमकती-सी मणियों के बजाए आँखों के गड्ढों में जैसे मटमैला, युगों का जमा पानी डबडबा आया।

1942 में और एक तूफान उठा। हरीश तब एम. एस. सी. पढ़ रहे थे; मगर यह भी समझ रहे थे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़कर फिर वही गाँव के गंदे झोपड़े में, बारिश में वही कीचड़, और गर्मी में वही मच्छर मारने से तो कोई काम न देश का, न उनका अपना सधता है! गाँव में यदि इतने 14-15 वर्षों में कुछ सुधार हुआ तो यही कि गाँव के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर पं. रामप्रसाद जी पहले द्विवेदी युग की कविता करते थे; अब उम्र पकने के साथ-साथ कुछ रहस्यवादी कविता करने लगे थे। गाँव की जहालत, सफाई का अभाव, पानी की बदइंतजामी और जमींदार की धौंस बदस्तूर कायम थी। यद्यपि शहराती बाबू–‘ग्राम-जीवन के लाभ’ पर बच्चों से निबंध और सुधार पर पुस्तकें लिखवाते जाते थे। गाँव की बैलगाड़ी का चक्का जहाँ फँसा था, वहीं फँसा था। हबीब एल एलामीन या आसाम-मोर्चे पर हवाई जहाज चलाता था।

जिंदगी भी खासी मजेदार चौसर है : किसे पता था कि हरीश बजाय, बिजली की यंत्रशाला की उच्चशिक्षा, उस बाबा विश्वनाथ की नगरी में और मालवीय जी जैसे पुण्यात्मा के निरीक्षण में, प्राप्त करने के, पास की ही वीमेंस कॉलेज की एक क्रांतिकारिणी मानी जानेवाली लड़की के प्रेम में फँसने वाला था और फिर कांग्रेस समाजवादी बनकर ‘फरार की डायरी’ में लिखने लायक कई रोमांटिक अनुभव भी प्राप्त करने वाला था! लुक-छिप कर जब आंदोलन चलते हैं तब उनमें विद्यापति की दूती के शब्दों में ‘रहस, अभिसार और गोपन मिलन’ का आनंद अवश्य रहता है।

परंतु साहब, रोमांस रोमांस है। देश की विराट समस्याएँ उस प्रकार की निरी साहसिकता से कहीं सुलझी हैं? एक बिजली का धक्का-सा लगा। आंदोलन आठ-दस महीने बाद कुछ शिथिल-सा पड़ने लगा। आंदोलन चलाने वालों में भी दो दल पड़ गए। कुछ अहिंसा बरतना चाहते थे, कुछ हिंसा; कुछ रुपए-पैसे का भी टोटा पड़ने लगा। उधर हरीश और वह महिला समाजवादिनी (उन्हें सुविधा के लिए अपर्णा कहिए) का प्रेम-आकर्षण-सहवास आदि का आंदोलन भी कुछ आगे बढ़ा और फिर पीछे हट चला। मैं उस सब किस्से को दुहरा कर अपनी कहानी को लजीज बना सकता हूँ मगर यहाँ मेरा वह साध्य नहीं। इस आंदोलन में हरीश के गाँववालों में से (और वैसे देशवासियों में से भी बहुत कम) मुसलमान एक भी नहीं गया। अछूत और निचली जाति के समझे जाने वाले आदमियों को, पास में ही एक बड़ी भारी फौजी छावनी जो पड़ी थी, उसमें काम मिल गया। भला कमाई छोड़ कर वे जेल जाते? बचे कुछ हिंदू, कुछ उच्चवर्गीय-मध्यवर्गीय; कुछ और (सो भी जमींदार पुरानी पीढ़ी के थे, कांग्रेसी नहीं थे–सो वे भी डरते डरते) थोड़े आंदोलन में शामिल हुए।

देश में दमन-चक्र चलता रहा। हबीब इन सबसे अभिज्ञ था। उसे लड़ाई के मोर्चे पर वैसे ही फौजी अखबार के अलावा बहुत कम समाचारपत्र दिए जाते थे। उसने भी यही राय कायम कर ली थी कि हिंदुस्तान में काँग्रेसी कुछ ऊधम मचा रहे हैं…मगर उससे क़ायदे आजम अलग हैं और इस वक्त भला ऐसा कुछ कर बैठना क्या जापानियों-जर्मनों को न्यौता देना नहीं है, खैर। हबीब की जाती राय जो भी रही हो, दो साल बाद जब वह गाँव लौटा तब उसकी हालत बहुत बदली हुई पाई। गाँव के पास ही बहुत बड़ी फौजी छावनी लग गई थी। गाँव की निचली जाति की स्त्रियाँ खुलेआम और ऊपरी जाति की कुछ लुक-छिप कर काफी कमाने लग गई थीं। फसल भी अच्छी आई थी। जिसे देश-व्यापी आंदोलन कहते हैं उससे पंजाब अछूता-सा ही था। नेता लोग छूट रहे थे, जेल में जा रहे थे। और हिंदू जो असफल रहे अपनी ध्येयप्राप्ति में, वे अपना सारा गुस्सा मुसलमान और अन्य-अन्य जमातों पर उतार रहे थे, यह कहकर कि “देखो, ये हमारे साथ नहीं थे, वर्ना हम यों करते, हम यों करते” अथवा “बस इन्होंने ही धोखा दिया, वर्ना देश तैयार था”, “अजी ये अँग्रेजों के साथ हो गए–दे वेयर आन द अदर साइड।” उनकी अंतरात्मा से, उनके सद्विवेक से कोई जाकर पूछता कि तब काँग्रेस के कई धुरीण भी जेल के बाहर थे, इतना ही नहीं, आंदोलन से असहमत भी थे, (जैसे भूलाभाई, राजगोपालाचारी, कन्हैयालाल मुंशी आदि) और सेठ साहूकारों की बात छोड़ो, तब के वायसराय की कार्य-कारिणी में, विदेशी दूतावास और अन्यत्र, क्या हिंदू (और सो भी सवर्ण) कम थे? फिर यह कोप अहिंदुओं पर क्यों? परंतु जब आदमी के सर पर क्रोध सवार हो जाता है, तब यह थोड़े ही वह देखता है कि किसपर और क्यों क्रुद्ध हो रहा है।

हरीश जेल में पहुँच गया। शायद उसकी प्रियतमा अपर्णा भी किसी अन्य अमीर प्रेमी से विवाहबद्धा हो गई। हबीब युद्ध समाप्ति पर भारत लौटा।

हरीश छूटा। अपर्णा माता हो गई। हबीब चूँकि बड़े अफसरों का प्रियपात्र था इसलिए प्रांत का प्रमुख फौजी अधिकारी बना दिया गया। वर्षों के व्यवधान में हरीश की माँ भी गुजर गई। उसकी जमीन वगैरह तो कभी की बेदखल हो चुकी थी। अब वह जिला कांग्रेस कमिटी का चेयरमैन हो गया। सो कहानी का घटनास्थल अब गाँव से बदलकर शहर में आ जाना चाहिए, जहाँ तक पात्रों का संबंध है।

नहीं। मगर मैं गाँव की ही बात करना चाहता हूँ। गाँव वैसा ही रहा। इस बीच हरीश और हबीब जैसे कई हिंदू-मुस्लिम बच्चे वहाँ पैदा हो गए। और अब हम कहानी की इतनी लंबी-चौड़ी भूमिका समाप्त कर कहानी के मुख्य हिस्से पर आ गए।

कारण कुछ भी रहे हों, मैं उनकी मीमांसा में पड़ना नहीं चाहता। राजनैतिक चिंतकों ने उस पर पोथे लिखे हैं : अंबेडकर का ‘थाट्स ऑन पाकिस्तान’ (सुधरा हुआ संस्करण) 300 से ऊपर पन्नों का ग्रंथ है और राजेंद्र बाबू का ‘खंडित भारत’ भी वैसा ही प्रचंड ग्रंथ है। परंतु साहब, गाँव के गँवई की ओर से बात करना चाहता हूँ। वह लंबे-चौड़े तर्क और आकड़ों के ‘चार्ट’ कहाँ से समझे। वह बेचारा विद्वान नहीं हैं; वकीलों की ये दलीलें उस तक नहीं पहुँचतीं। वह तो तुलसी रामायण पढ़ता है या तीन बेर नमाज। यही उसका सांस्कृतिक-मानसिक तल है।

फिर मैं बहक गया। बात यह है कि अखबारों की सुर्खियाँ बेहद जानखाऊ और डरावनी होती हैं। हरीश और हबीब की कहानी का अंत बहुत सहज, सीधा और ‘नाटकात्मक’ है। हरीश एक सभा में भाषण करके गाँव में आता है। दंगों की सर्वग्रासिनी लपटें देश में फैली हैं। जिलाधिकारी के नाते हबीब भी पहुँचता है प्रबंध रखने। वातावरण में तनाव है। सभा का शुद्ध राष्ट्रीय रूप न रह कर, दो-तीन उत्तेजक भाषणों से उसे सांप्रदायिक रंग मिलता है। करफ्यू लग जाती है। भाषण-बंदी, सभाबंदी है। उसे तोड़ने हरीश के नेतृत्व में जुलूस निकलता है। हबीब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (याद रहे वह हिंदू ही है) के हुक्म से पहले लाठी चार्ज, फिर गोलीचार्ज करता है। हरीश उसमें जख्मी हो जाता है।

‘मॉब’ या हरीश के पीछे की भीड़ क्रुद्ध होकर प्रतिशोध लेती है। सारी स्थिति को हिंदू-मुस्लिम तनाव का रूप मिल जाता है। ईंट-पत्थर खुलकर बरसते हैं। हबीब भी घायल होकर गिर जाता है।

दोनों अस्पताल में।

दोनों बचपन की घटनाएँ दुहरा रहे हैं–अपनी-अपनी बंद आँखों में, पलकों के नीचे, दिवास्वप्नों के रूप में। हरीश सोच रहा है–हबीब ऐसा कैसे हो गया? हबीब सोचता है–हरीश को क्या हो गया?

दोनों के बीच में कोई अदृश्य मगर अभेद्य दीवार जैसे खड़ी हो गई है। एक काँच की बहुत मोटी दीवार जिसके आरपार वे देख तो रहे हैं, मगर तस्वीरें कुछ धुँधली-धुँधली सी दिखाई दे रही हैं। हरीश को हबीब कुछ गजनफर अली खाँ जैसा दीख रहा है और हबीब को हरीश का चेहरा कुछ सरदार पटेल जैसा, कुछ जगत नारायण लाल जैसा…

यह परंपरा अनंत है। हिंदू-मुस्लिम संदेह, भगवे-हरे रंग का झगड़ा। स्वतंत्रता की आँखें गर्म लोहे की सलाखों से फोड़ दी जा रही हैं। दिन दहाड़े गुर्बत की अस्मत लूटी जा रही है। गुलामी इस पर खुश है कि उसका राज क़ायम है।

हरीश-हबीब, कभी इससे उबरोगे!

Image Source: Wikimedia Commons

Image in Public Domain