वाह, वाह कोटया…

- 1 April, 2021

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 April, 2021

वाह, वाह कोटया…

मेरे एक मित्र थे–फ़िरोज़ अशरफ़। बड़े खुले दिमाग़ वाले शख़्स थे। बड़ी शिद्दत से यह महसूस करते थे कि भारत के मुसलमानों को अपना भविष्य ख़ुद बनाना है। हर दिवाली पर सबसे पहला फ़ोन उन्हीं का आता था। ईद पर भी वे कहना नहीं भूलते थे कि ‘यार, आ जाओ, खीर खाने।’ मेरा यह ‘यार’ एक बार पाकिस्तान गया था। जब लौटा तो मेरे लिए एक भेंट लेकर आया था क्वेटा से।

हाँ, फ़िरोज़ जानता था कि पाकिस्तान के ख़ूबसूरत शहर क्वेटा से मेरा रिश्ता है। इस रिश्ते की ख़ासियत भी जानता था फ़िरोज़। उस देश की यात्रा के दौरान जब उसे क्वेटा जाने का मौक़ा मिला तो उसे यह याद रहा कि उस शहर में मेरा बचपन बीता था। इसीलिए एक ख़ास नज़राना लाया था वह वहाँ से मेरे लिए–एक पत्थर! जब वह पत्थर मैंने हाथ में लिया तो अनायास ही मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। मामला वतन की मिट्टी का था। वह मिट्टी नहीं, वतन की चिट्ठी थी शायद। सही है कि आज मेरा वतन भारत है, पर जब मैं क्वेटा में था तो वह भी मेरे वतन का ही हिस्सा था। देश के विभाजन ने मुझे सीमा की इस ओर पहुँचा दिया और क्वेटा उधर ही रह गया। पर इस तरह बिछड़ने से गर्भनाल-संबंध थोड़े ही ख़त्म हो जाते हैं।

नहीं, मेरा जन्म क्वेटा में नहीं हुआ था। मेरा जन्म तो सरगोधा जिले के साहीवाल में हुआ था। यह वह साहीवाल नहीं था जहाँ की गायें मशहूर हैं। उस साहीवाल की गायों के चर्चे तो पता नहीं कहाँ-कहाँ तक होते हैं। आज भी हमारे भारत में पंजाब से लेकर बिहार तक साहीवाली नस्ल की गायें हैं। दो-चार साल पहले ही इधर के पंजाब में एक साहीवाली नस्ल की गाय सवा दो लाख रुपये में बिकी थी। ख़ूब दूध देती है ये गायें! ख़ैर, अब गूगल से पता चला है मेरे वाला साहीवाल भी कम महान नहीं है, आज भले ही वह एक तहसील है, पर इतिहास गवाह है कि उसकी जड़ें ईसा-पूर्व तक फैली हुई है। जानकार होने का दावा करने वाले तो यह भी कहते हैं कि महाभारत वाले पांडव भी कभी यहाँ आकर रहे थे। यह तय है कि बहुत पुरानी बस्ती है मेरे वाला साहीवाल। कभी यह व्यापार का केंद्र भी था। वहाँ हिंदू व्यापारी भी थे, मुसलमान व्यापारी भी। शिक्षा का भी कभी यह केंद्र था। मेरे पिता जी ने दसवीं की परीक्षा यहीं से उत्तीर्ण की थी। मेरे दादा जी थे तो साहीवाल के, पर उनका व्यापार क्वेटा, बलोचिस्तान में था, सो पिता जी भी सर्दियों में साहीवाल आ जाते थे, गर्मियों में क्वेटा में रहते थे। साहीवाल के स्कूल में ही उनका नाम लिखा हुआ था और उनके लिए ज़रूरी नहीं था कि वे रोज़ स्कूल में हाज़िरी दें ही। पिता जी ने यह भी बताया था कि दसवीं में उन्होंने हिंदी को अपना एक विषय बनाया था और यह विषय उन्हें इस शर्त पर मिला था कि वह यह माँग नहीं करेंगे कि कोई अध्यापक उन्हें हिंदी पढ़ाए ही। मतलब यह कि तब भी बिना अध्यापक के स्कूल चलते थे!

बहरहाल, इस साहीवाल मैं किसी स्कूल में नहीं गया था। शायद, जन्म के कुछ महीने बाद ही मैं माँ के साथ क्वेटा चला गया था, जहाँ हमारा परिवार रहता था। दादा जी फलों का व्यापार करते थे, मेरे ताऊ जी की अच्छी-ख़ासी दुकान थी साबुन की और पिता जी पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी करते थे। शुरुआत क्लर्की से हुई थी जो मेरे होने तक मैनेजरी तक पहुँच गई थी।

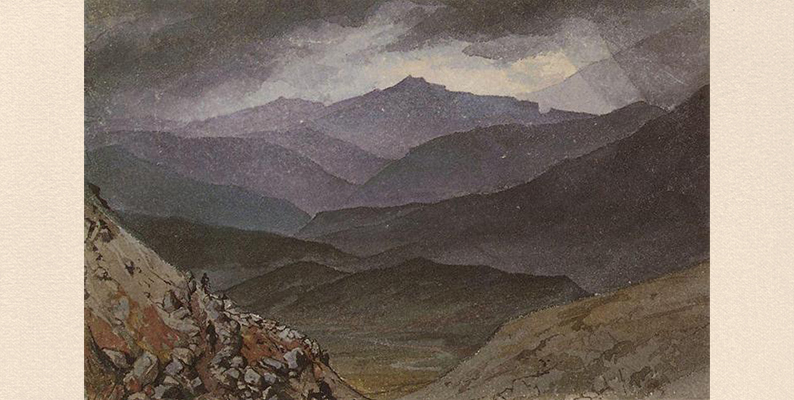

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाक़े में बसा क्वेटा हिल स्टेशन होने के नाते तब के हमारे शासक अँग्रेज़ों को बहुत प्रिय था। वहाँ जाने वाले अँग्रेज़ों के बारे में कई क़िस्से सुनने को मिलते हैं। उन्हें न तो वहाँ की भाषा पश्तो आती थी, न वहाँ बोली जाने वाली हिंदुस्तानी। फलों का व्यापार करने वाले हमारे दादा जी सुनाया करते थे, जब ये अँग्रेज़ फल ख़रीदने आते और सौदेबाज़ी करने लगते तो व्यापारी कहते, ‘टेकना है तो टेक, वरना अगली हट्टी वेख।’ मज़े की बात यह है कि अँग्रेज़ ख़रीददार बात समझ जाते थे! भाषा सिर्फ़ शब्दों का ही खेल नहीं है बोलने वाले का लहज़ा भी बहुत कुछ समझा देता है।

तो इस क्वेटा में बीता था मेरे बचपन का शुरुआती हिस्सा। क्वेटा पाकिस्तान के एक प्रांत बलोचिस्तान की राजधानी है। तब भी थी। पठान यहाँ के मूल बाशिंदे थे, अँग्रेज़ यहाँ तफ़री करने के लिए आते थे, पंजाब और सिंध के लोग रोज़ी-रोटी के लिए। क्वेटा शब्द पश्तो भाषा के क्वाटा या क्वाता से बना है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या फिर किला। चारों तरफ़ पहाड़ियों से घिरा हुआ प्यारा-सा शहर है क्वेटा जैसे वहाँ के पंजाबी पता नहीं क्यों कोयटा भी कहते थे। यही लोग बातचीत में उसे कोटा भी कहते थे। मैंने तो जीवन के शुरुआती पाँच-छह साल ही वहाँ बिताए, पर मेरे बड़े भाई, उनसे बड़ी बहन और उन सबसे बड़े पिता जी बाद के जीवन में अक्सर ‘अपने क्वेटा’ को याद करते थे। पंजाबी में एक पंक्ति पिता जी अक्सर गुनगुनाया करते थे–‘वाह वाह कोटया, दिला दे खोटयाँ वे, तू साडे नाल की कीती भलाई वाह-वाह।’ हक़ीक़त तो यह है कि विभाजन के बाद वहाँ के हिंदू क्वेटा छोड़कर आए थे पर इस पंक्ति में बेवफ़ाई का आरोप बेचारे क्वेटा पर लगाया गया है!

सच पूछा जाए तो यह आरोप नहीं है, उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है जो व्यक्ति अपनी जड़ों से कटने की विवशता के चलते महसूसता है। देश के विभाजन ने हिंदुओं और मुसलमानों को जड़ों से काटा था। यह सही है कि भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले अपनी इच्छा से और बेहतरी की उम्मीद में गए थे, पर वहाँ पहुँचने के बाद से आज तक वे सब मुहाजिर ही कहला रहे हैं। मुहाजिर यानी शरणार्थी। जो शरण माँगने आया, वह यह अपेक्षा कैसे कर सकता है कि उसे ‘घर’ के मूल बाशिंदे के बराबर समझा जाए? सुना है कुछ ऐसा ही भाव भारत से पाकिस्तान जाने वाले बहुत से ‘मुहाजिर’ आज भी जी रहे हैं। पाकिस्तान की यात्रा से लौटकर फ़िरोज़ अशरफ़ ने भी कुछ ऐसा ही बताया था। बिहार से पाकिस्तान जाने वाले फ़िरोज़ के कुछ रिश्तेदार आज भी स्वयं को परायेपन को झेलने के लिए विवश पाते हैं।

पर जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आए थे, वे आए नहीं, उन्हें आना पड़ा था। यह बात दूसरी है कि उनमें से अधिकांश ख़ासतौर पर वे जो पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे, जल्दी ही पुरुषार्थी कहलाने लगे थे। अपनी मेहनत से उन्होंने इस देश में अपनी जगह बनाई। ‘इस देश में’ की जगह ‘अपने देश में’ कहना चाहिए मुझे। जब मैं साहीवाल या क्वेटा में था, तब भी मैं भारत में था, अब भी मैं भारत में ही हूँ। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना पड़ा है कि अब वे दो शहर मेरे नहीं हैं, पराये हो गए हैं। पर ऐसे भी कोई अपना पराया हो सकता है? हो सकता होता तो मेरे पिता जी ‘वाह-वाह कोटया’ क्यों गुनगुनाते रहते?

दसवीं तक की पढ़ाई उन्होंने साहीवाल में ही की थी–पर की वैसे ही, जैसा मैंने बताया। आधा साल क्वेटा में रहकर, आधा साहीवाल में। कभी उन्होंने कहा तो नहीं था, पर मैं अंदाज़ लगा सकता हूँ, दादा जी के फलों की दुकान अच्छी न चलने के कारण ही उन्हें बैंक की नौकरी करनी पड़ी होगी। वैसे, दादा जी की दुकान का माल कभी मुंबई के ग्रांट रोड स्टेशन तक आया करता था। पिता जी, जिन्हें हम बाउजी कहते थे, ने ही बताया था, वे तब सेब की पेटियों पर ग्रांट रोड का पता लिखा करते थे। पेटियाँ गिनते-गिनते वे बैंक में नोटों की गड्डियाँ गिनने लगे। इन्हीं नोटों के कारण विभाजन के समय उन्हें मजबूरन कुछ अरसा अकेले क्वेटा में रहना पड़ा था। कहते हैं तब तक थोड़े-से हिंदू ही बचे रह गए थे क्वेटा में! बाउजी ने यह भी बताया था कि तब वहाँ उन्हें किसी से कोई ख़तरा नहीं लगा था।

हाँ, उस रात ज़रूर ख़तरा लगा होगा, जब क्वेटा में मार-काट मची थी। अगस्त 1946 की बात है शायद। वह रात दंगों की रात थी क्वेटा में। बहुत छोटा था तब मैं कुछ याद रखने के लिए, पर बाद में इतनी बार इस घटना को दुहराया गया होगा घर में, कि मुझे लगता है जैसे सब कुछ मेरे सामने हुआ था तब तक बाउजी बैंक के मैनेजर बन चुके थे। दो शाखाएँ थी पंजाब नेशनल बैंक की तब क्वेटा में। इसमें से एक के इंचार्ज थे बाउजी। उस दिन वे कुछ देर तक बैठे थे बैंक में। बैंक के सामने वाले हिस्से में शायद मुस्लिम लीग का दफ़्तर था। वहाँ से एक आदमी ने आकर बाउजी से कहा, ‘इतनी देर तक क्यों बैठे हैं आज, घर जाइए।’ और उस मुसलमान ने बाउजी को जैसे ज़बरदस्ती घर भेज दिया। रास्ते में बाउजी के भाइयों की दुकान थी, बाउजी ने उन्हें भी वहाँ से ज़बरदस्ती उठा लिया और घर आ गए। एक दहशत-सी लगी थी, जो अँधेरा घिरने के साथ और बढ़ती जा रही थी। जिस गली में हम रहते थे, शायद बलदेवा रोड नाम था उसका, उसके दोनों किनारों पर दो मुसलमान परिवार थे। हमारे घर के सामने वाले मकान में एक वकील रहते थे। मुसलमान थे वे। हमारे घर के पीछे एक सिनेमाघर था, अफ़वाह थी कि उसे जला दिया जाएगा, क्योंकि उसका मालिक हिंदू था। ऐसा होता तो हमारा घर भी नहीं बचता। गली में रहने वाले सारे हिंदू परिवारों की महिलाओं और बच्चों को उस मुसलमान वकील साहब ने अपने घर में सुरक्षा दी थी। और इसके लिए सारे हिंदू मान भी गए थे। घरों के पुरुषों ने वह सारी रात छतों पर खड़े होकर बितायी थी, चारों तरफ़ लगी आग को देखते हुए और अल्लाह-ओ-अकबर के नारों को सुनते हुए। हमारी गली के दोनों सिरों पर रहने वाले रसूख़दार मुसलमान परिवारों के मर्द उस रात बंदूकें लेकर अपनी छतों पर खड़े थे–उनका कहना था हम किसी दंगाई को इस गली में नहीं आने देंगे। कोई दंगाई उस रात हमारी गली में नहीं आ पाया। दंगाई भी मुसलमान थे और हमें दंगाइयों से बचाने वाले भी। हमारे घर के पीछे वाला सिनेमा घर भी जलने से बच गया। सिनेमाघर के मुसलमान चौकीदारों ने दंगाइयों से कहा था–यह सिनेमाघर तो मुसलमान ने ख़रीद लिया है, दूसरे दिन सिनेमाघर का हिंदू मालिक अपने मुसलमान चौकीदारों का आभार जताते नहीं थक रहा था! उस एक रात में क्वेटा में चार सौ से अधिक निरपराध मारे गए थे। इनमें से दो मेरे चाचा की जली हुई दुकान में पाए गए थे। दंगाइयों ने उन्हें ज़िंदा जला दिया होगा, या फिर मार कर आग में फेंक दिया होगा!

कहते हैं, उस एक काली रात के बाद क्वेटा में सांप्रदायिकता की आग नहीं जली थी। बहरहाल, अपने घर में हिंदू महिलाओं को पनाह देने वाले मुसलमान वकील और गली के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बंदूकें लेकर छत पर सारी रात खड़े रहने वाले मुस्लिम परिवारों की बात मैं कभी नहीं भूल पाया। ऐसे ही बाउजी की ज़मानत देने के लिए सामने आया मुसलमान व्यापारी भी मेरी यादों का हिस्सा है।

यह ज़मानत भी अपने आप में एक रोचक और महत्त्वपूर्ण घटना है। इसका रिश्ता क्वेटा में उन बचे-खुचे हिंदुओं से है जो वहाँ रह गए थे। हुआ यह कि भारतीय सेना की एक टुकड़ी क्वेटा में तैनात थी। स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार इन सैनिकों को, एक विशेष रेलगाड़ी से भारत भेजा जा रहा था। सैनिकों ने क्वेटा के बचे-खुचे हिंदुओं को भी अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। चालीस-पचास परिवार थे शायद। सैनिकों ने सबको उस विशेष रेलगाड़ी में बिठा लिया। स्टेशन से गाड़ी चली तो सब ने राहत की साँस ली। पर आउटर सिग्नल तक जाकर ही गाड़ी रुक गई। रुकी नहीं थी, रोक दी गई थी। पाकिस्तान पुलिस ने यह कहकर गाड़ी रोक दी थी कि ग़ैर-सैनिक गाड़ी में नहीं जा सकते। भारतीय सैनिक हिंदुओं को वहाँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और पाकिस्तानी पुलिस को लग रहा था पता नहीं हिंदू अपने साथ क्या-कुछ समेट कर ले जा रहे हैं। हिंदू परिवार सहमे हुए थे और भारतीय सैनिक गुस्से में थे। वे हथियार लेकर रेलगाड़ी को घेर कर खड़े थे। हम लड़ मरेंगे, पर अपने लोगों को यहाँ छोड़कर नहीं जाएँगे, वे अपने अफ़सरों से कह रहे थे। अफ़सर उन सैनिकों को समझा रहे थे कि तुम पाकिस्तान के एक कोने में हो, पूरा पाकिस्तान पार करके हिंदुस्तान पहुँचेंगे। तुम्हारे पास गोला-बारूद भी सीमित है कितना लड़ोगे, और कैसे? न तुम बचोगे न ये सिविलियन जिन्हें तुम बचाना चाहते हो…किसी तरह सैनिक माने और सुरक्षित भारत पहुँचने की उम्मीद लगाए बैठे क्वेटा के बचे-खुचे हिंदू साजो-सामान समेत एक थाने में पहुँचा दिए गए। अब वे पाकिस्तानी पुलिस के बंदी थे। इन्हीं में हमारा परिवार भी था–बाक़ी लोगों के साथ क्या हुआ, पता नहीं, पर पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर यानी बाउजी और एकाउंटेंट को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। उन पर यह आरोप था कि वे क्वेटा के मुसलमानों का बैंक में जमा पैसा लेकर हिंदुस्तान भाग रहे थे! उन्हें हथकड़ी लगाकर जब मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जा रहा था तो, बाउजी ने थाने के बाहर खड़े एक मुसलमान व्यापारी को देखा। उसने बताया कि वह बाउजी की ज़मानत देने के लिए दौड़ता हुआ आया है! थानेदार को भले ही न हो पर उस और मुसलमान व्यापारी को हिंदू बैंक वाले पर भरोसा था!

थानेदार हथकड़ी लगाकर पैदल मजिस्ट्रेट के दफ़्तर ले जाना चाहता था। बाउजी ने कहा, ‘ताँगे का किराया मैं दे दूँगा, जुलूस तो मत निकालो।’ फिर वे ताँगे में ही गए। जब वे लोग मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए गए। तो उन्हें हथकड़ी में देखकर मजिस्ट्रेट ने थानेदार को यह कहते हुए तत्काल हथकड़ी खोलने के लिए कहा कि वे शहर के सम्मानित नागरिक हैं, चोर-उचक्के नहीं!

इसके बाद बाउजी को तो कई महीने तक क्वेटा में ही रहना पड़ा, पर बैंक वालों के बाक़ी परिवारों के साथ उन्होंने हमें भारत के लिए रवाना कर दिया। उनका वहाँ रहने और हमारा वहाँ से निकल आने का निर्णय निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। और कम-से-कम बाउजी के लिए उतना ही मुश्किल था अपने क्वेटा को भुला पाना। सच बात तो यह है कि वे कभी भूले ही नहीं। हम बच्चों को अक्सर वे क्वेटा की याद दिलाते रहते थे। कभी वे 1935 में आए क्वेटा के भीषण भूकंप को याद करते थे, जिसमें हमारे परिवार के भी दो सदस्य सोते-सोते हमेशा के लिए सोते रह गए थे और कभी वे बर्फ़ानी हवाओं के बीच सैर पर जाने के आनन्द के क़िस्से सुनाते थे। सेब के बग़ीचे में जाकर पेड़ से तोड़कर सेब खाने का मज़ा वही जान सकता है, जिसे यह अवसर मिला हो। अक्सर बाउजी कहाँ करते थे, क्वेटा तो एक बार जाना चाहिए। पर वह कभी जा नहीं पाए। न क्वेटा लौटकर गए, न साहीवाल!

वली खान एक बार भारत आए थे, अपने पिता सीमांत गाँधी खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार खान के इलाज के लिए। मेरा सौभाग्य था कि उस दौरान मुझे सीमांत गाँधी के दर्शन का मौक़ा मिला। तब मैंने वली खान साहब को बताया था कि मेरे पिता जी की बड़ी तमन्ना है कि एक बार अपने क्वेटा को फिर देख लें। ‘तो बर्ख़ुरदार ले आओ न उन्हें क्वेटा, देखो मैं नहीं लाया अपने वालिद को हिंदुस्तान।’

यह सुनकर मैंने हँसते हुए कहा था, ‘खान साहब, न तो मैं वली खान हूँ और न मेरे पिता अब्दुल ग़फ़्फ़ार खान।’

यह सुनकर वली खान साहब ने जिस प्यार से मेरा हाथ दबाया था और ऐसा करते हुए उनकी आँखों में जो पीड़ा छलकी थी, वह एक बहुत ही प्यारी याद की तरह मेरे भीतर कहीं सुरक्षित है। पर साथ-ही-साथ यह भी याद आ रहा है कि सीमांत गाँधी और महात्मा गाँधी दोनों ने देश के विभाजन का विरोध किया था। जहाँ महात्मा गाँधी ने यह कहा था कि हिंदू-मुसलमान भाई-भाई हैं, उनको बाँटा नहीं जा सकता, वहीं खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार खाँ का भी मानना था कि हिंदुस्तान मुसलमानों का घर है। डेढ़ करोड़ लोग विस्थापित हुए थे विभाजन के कारण, पंद्रह लाख हिंदू-मुसलमान मारे गए थे और 75 हज़ार महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। बादशाह खान ने इस सबकी कल्पना कर ली होगी जब वे काँग्रेस कार्यसमिति की उस बैठक से उठकर चले गए थे, जिसमें विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था वही बादशाह खान उस दिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे थे, जब उनके बेटे वली खान मुझे ‘अपने वालिद’ को क्वेटा ले जाने की बात कर रहे थे। सीमांत गाँधी की या उन जैसे सोच वालों की बात मानी जाती तो आज क्वेटा मेरे लिए किसी पराये मुल्क का शहर नहीं होता। काश!

हमारा क्वेटा, हमारा साहीवाल भले ही किसी पराये मुल्क का हिस्सा बन गया हो, पर उस मिट्टी को याद करते ही जहाँ आपकी जड़ें थीं, आप अनायास समय और ज़मीन की सीमाएँ लाँघकर वहाँ पहुँच जाते हैं। फ़िरोज़ अशरफ़ मेरे लिए क्वेटा से जो पत्थर का टुकड़ा लाए थे, और उसे हाथ में लेकर जो कुछ मैंने महसूसा था, उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता–प्यार अहसास है, अहसास को कोई नाम न दो!

उस अहसास को सिर्फ़ जिया जा सकता है।

Image name: The road in the Sinai after the storm

Image Source: WikiArt

Artist: Karl Bryullov

This image is in public domain