हमें यह कहना है!

- 1 November, 1950

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 November, 1950

हमें यह कहना है!

विजयोत्सव उत्सव या संगीतोत्सव!

पटना में इधर कई वर्षों से एक अभिनंदनीय आयोजन चल रहा है। जहाँ विजयादशमी के अंतर्गत नवरात्रि में पहले दुर्गा-पूजा की ही प्रधानता थी–स्थान-स्थान पर दुर्गाजी की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित की जातीं, धूमधाम से उनकी पूजा-अर्चना होती और अंत में बड़े ही आन-बान से गंगातट पर उनका विसर्जन किया जाता, वहाँ अब इन प्रतिमाओं के स्थान में भारत-माता आदि की कला पूर्ण प्रतिमाएँ स्थापित की जाती हैं और उनके साथ संगीत आदि का विराट आयोजन किया जाता है। इस साल पटना के तीन मुहल्लों ने इस संबंध में कमाल किया था। भारत-भर के कई प्रसिद्ध संगीतज्ञों को उन्होंने आमंत्रित किया था। संगीताचार्य श्री पटवर्धन, श्री नारायण राव व्यास, सुश्री विजन बाला दस्तीदार (कलकत्ता) श्रीमती सरस्वती राने…(बंबई), सारंगीवादन में देशव्यापी कीर्तिप्राप्त श्री गोपाल प्रसाद मिश्र, तबलावादन के आचार्य श्री कंठे जी महाराज तथा अन्य कितने संगीत-विशारद इस शुभ अवसर पर पटना पधारे थे और उनकी कला के कमाल से तीन दिनों तक पटना के नागरिकों ने अपने को तृप्त किया। यह आयोजन पटना के सांस्कृतिक जीवन को विकसित और उन्नत करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो रहा है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और इसके उद्भावकों और संचालकों को हृदय से धन्यवाद देते हैं! हमारे पुराने पर्व त्यौहार निर्जीव हो रहे हैं अत: उनमें नए जीवन और नए आदर्शों की प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए। यदि विजयोत्सव को संगीतोत्सव का रूप दे दिया गया है, तो यह अच्छा ही हुआ है। हम आशा करते हैं, पटना के कलाप्रेमी नागरिक इस आयोजन के संचालकों को सब प्रकार से सहायता देंगे और यह और भी विकसित और प्रस्फुटित रूप में मनाया जाएगा।

पटना के प्राचीन कला-उत्सव!

प्राचीन इतिहास के देखने से पता चलता है, पटना में कला-उत्सवों की धूम रहती थी। शरद में ‘कौमुदी-महोत्सव’ और बसंत में ‘मदन-महोत्सव’, पटना के ऐसे उत्सवों के दो मुख्य रूप थे। जब शरद के फूलों की चाँदनी अपने ओज पर होती थी, पटना के नागरिक सारी रात उत्सव और उत्साह में मग्न रहते थे; गली-गली में कुमुद के बंदनवार लटकते थे और नागरिक-नागरिकाओं के संगीत-नृत्य से सारा वातावरण गुंजित रहता था। यों ही बसंत का आगमन होते ही पटना की गलियाँ बेले के गजरों की गंध से सुवासित हो जाती थीं और संगीत-नृत्य की बहार में लोग मस्त हो उठते थे। पटना में ‘चैती का मेला’ शायद उसी मदन-महोत्सव की स्मृति-मात्र था। पारसाल बिहार हिंदी-साहित्य-सम्मेलन ने कौमुदी-महोत्सव को पुनर्जागरित करने की चेष्टा की थी; किंतु नागरिकों की उदासीनता के कारण इस साल वह बंद ही रहा। चैती का मेला भी अब समाप्तप्राय: हो चला है! विजयोत्सव के नाम पर यह जो संगीतोत्सव चला है वह कौमुदी-महोत्सव के अभाव की आंशिक पूर्ति कर रहा है। क्या यह अच्छा नहीं होता कि अगले बसंत में चैती के मेले को भी इसी तरह नया रूप दिया जाता और यों नागरिकों में कलात्मक रुचि पैदा की जाती? चैती का मेला मुख्यत: सीटी में ही होता रहा है, जो प्राचीन पटना की यादगार है। क्या हम आशा करें कि सीटी के कलाप्रेमी इस ओर ध्यान देंगे! जहाँ तक कला की अभिरुचि का प्रश्न है, सीटी के नागरिकों का स्थान पटना में सबसे ऊँचा है। बस, जरा ध्यान जाने की जरूरत है, फिर तो वे लोग कमाल करके दिखाएँगे ही। अच्छा भी होगा कि शरद का उत्सव बाँकीपुर में हो और बसंत का उत्सव सीटी में।

राष्ट्रीय रंगमंच काशी में ही!

एक मित्र ने भारतेंदु शती-उत्सव के अवसर पर लिखी हमारी टिप्पणी में राष्ट्रीय रंगमंच की स्थापना की आवश्यकता का समर्थन करते हुए लिखा है कि वह काशी में ही क्यों बने–क्यों न दिल्ली में उसकी स्थापना की जाए? हाँ, वह रंगमंच भारतेंदु के नाम पर ही हो, इसका उन्होंने समर्थन अवश्य किया है। दिल्ली से हमारा कोई विरोध नहीं; काशी से कोई विशेष ममता नहीं। लेकिन, सब बातों पर ध्यान देते हुए हम इस पर दृढ़ हैं कि यदि राष्ट्रीय रंगमंच बने, तो उसे काशी में ही बनना चाहिए। काशी का सबसे बड़ा दावा यह है कि जिस हिंदी को आज राष्ट्रभाषा बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, उसके जनक की जन्मभूमि काशी ही है और वह जनक राष्ट्रभाषा के रंगमंच का भी जनक है। फिर, हर चीज को एक ही जगह केंद्रित किए जाने के भी हम विरोधी हैं। राष्ट्रीय रंगमंच को राज्य की छत्रछाया अवश्य मिले; लेकिन, वह राज्य का एक पुछल्ला हो, हम यह नहीं चाहते। हमें डर यह है कि दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय रंगमंच ‘राष्ट्रीय’ कम रहेगा ‘सरकारी’ अधिक। दिल्ली के शासकों की ओर उसका ध्यान अधिक रहेगा; कला के सच्चे रूप के प्रकटीकरण की ओर कम। कला को सरकारी चक्के में बाँध देने से उसकी किस तरह हत्या होती है, हम देख चुके हैं। अत: हम उसे दिल्ली से दूर रखने में ही कलाकार कल्याण देखते हैं। फिर काशी एक ऐसी नगरी है जहाँ भारतीय कला का समन्वय सदा से होता आया है। काशी में ही भारत के सबसे पहले संगीत विश्वविद्यालय का श्रीगणेश हुआ है और वहाँ का ‘भारतीय-कला मंदिर’ भी इस रंगमंच के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। हम चाहते हैं कि काशी के कलाप्रेमी इस संबंध में थोड़ा सजग हों और इसके लिए उपयुक्त आंदोलन करें। हमें पूरी आशा है, देश के सभी निष्पक्ष कलाप्रेमी उनका साथ देंगे।

सिनेमा : कहाँ, किधर?

इधर भारत-सरकार ने सिनेमा के संबंध में जाँच करने के लिए एक कमीटी बनाई है, जो भारत के प्रमुख स्थानों में दौरा कर रही है। सिनेमा से संबंध या अभिरुचि रखने वाले सभी तरह के लोगों से गवाहियाँ ली जा रही हैं और उनके आधार पर सिनेमा संबंधी सुधार की योजना यह कमीटी सरकार के निकट पेश करेगी! एक विचारक ने एक बार कहा था, भारत-सरकार को कमीटियों की बीमारी लग गई है। हमारी समझ से यह कमीटी भी उस बीमारी का ही एक लक्षण प्रगट करती है। जो बातें साफ हैं, उनके बारे में तुरंत सुधार का प्रयत्न नहीं करके कमीटियों पर लाखों खर्च करने का क्या अर्थ–समझ में नहीं आता। क्या इस बात के लिए भी किसी कमीटी के बुलाने और गवाहियाँ लेने की जरूरत है कि आज हमारे सिनेमा-घर, हमारे युवकों के नैतिक पतन की दृष्टि से वेश्याघरों से भी अधिक भयानक हो चले हैं और बंबई, कलकत्ता की सिनेमा-तारिकाएँ बड़े से बड़े ऋषियों को तपभ्रष्ट करने में पुराणों की रंभा और मेनका के भी कान कतर रही हैं! निस्संदेह जब हम यह लिख रहे हैं, तो हमारा ध्यान मुख्यत: हिंदी के चित्रपटों की ओर है! बँगला, मराठी आदि भाषाओं में ऐसे चित्र हैं, जो कला की दृष्टि से बड़ी ही उच्च कोटि के हैं! कुछ अँग्रेजी चित्रों को देखकर तो कला की पूर्णता पर आश्चर्य होने लगता है। किंतु, हिंदी!–उफ, कुछ न पूछिए! बस, भाव, भूषा, भाषा सबका कचूमर निकाल दिया जाता है। हिंदी के बड़े से बड़े कलाकार–प्रेमचंद, सुदर्शन–तक को चबा गई यह डायन! इतिहास का कोई ऐसा प्रमुख पात्र नहीं, जिसकी फजीहत नहीं की गई हो। अत: सबसे पहली जरूरत तो यह है कि बंबई, कलकत्ता के फिल्मकंपनियों के नाम से मशहूर प्लेग-घरों को बंद कर दिया जाए! सुधार की बात तो उसके बाद ही सोची जा सकती है! मनोरंजन जहाँ जहर का काम कर रहा है, वहाँ उसे जितना जल्द बंद कर दिया जाए, उतना अच्छा!

लेखक और निंदक!

ऐसा शायद ही कोई प्रभावशाली लेखक या कवि हो, जिसे अपने जीवन में निंदकों से विकट पाला नहीं पड़ा हो। स्वर्गीय प्रेमचंद की याद आती है; जब स्वर्गीय अवध उपाध्याय ने गणित के सूत्रों से यह सिद्ध कर दिया था कि प्रेमचंद के अमुक उपन्यास के अमुक पात्र अँग्रेजी के अमुक उपन्यास लेखक के प्रमुख पात्रों के जोड़ या घटाव हैं। ठाकुर श्रीनाथ सिंह ने जो ज़हर उगला था, वह तो इतना कटु था कि प्रेमचंद जी जैसे सात्विक पुरुष को भी इन पंक्तियों के लेखक ने अश्लील होते पाया था। फ्रांस के सुप्रसिद्ध लेखक आंद्रे मोरियो ने अपनी आत्मकथा में लिखा है–“किसे सुखी कहा जाए!” उसमें उन्होंने भी अपने निंदकों की चर्चा की है। बेचारे जब अपनी कीर्तियों के कारण चारों ओर से प्रशंसा और प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे, अचानक एक लेखक ने उनपर हमला शुरू किया! बेचारे स्तब्ध! उन्होंने किसी का कुछ बिगड़ा नहीं, फिर यह आक्रमण क्यों? वह लिखते हैं–“हमारे अच्छे कामों से कम ही लोग मित्र बन पाते हैं, लेकिन हमारी विस्मृति या भूल अधिक लोगों को हमारा दुश्मन बना डालती है। सचमुच कुछ लेखकों के मैंने दिल दुखाए थे–अपने आध्यात्मिक निर्देशकों में उनके नामों का उल्लेख नहीं किया था, उन्हें अपने घर पर बुलाकर दावतें नहीं खिलाई थीं, उनके जो लेख छापे थे उन पर प्रशंसा के पत्र नहीं भेज सका था और उनकी पुस्तकों पर अच्छी सम्मति नहीं भेज कर तो मैंने अक्षम्य अपराध किया ही था!” इन पंक्तियों में मोरियो ने उन निंदकों की मनोवृत्ति का कितना अच्छा दिग्दर्शन कराया है! बेचारा लेखक तो अपनी ही कृतियों में मस्त रहता है, उसे फुर्सत कहाँ कि इन फालतू कामों में अपने को लगाए; फिर खुशामद तो उसकी प्रवृति नहीं होती! नतीजा यह होता है कि कुछ लोग खामखा उसके विरोधी हो जाते हैं! लेकिन इस अग्नि-स्नान के बाद लेखक का व्यक्तित्व और भी निखर पड़ता है, अत: इससे या ऐसे लोगों से घबराना नहीं चाहिए। प्रेमचंद और मोरियो अमर हैं और रहेंगे!

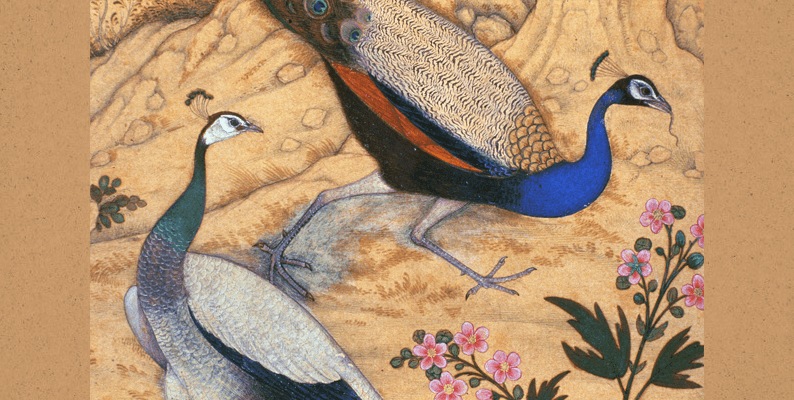

Image Source: Wikimedia Commons

Artist: Ustad Mansur

Image in Public Domain