दिल्ली का तख्त

- 1 April, 1951

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 April, 1951

दिल्ली का तख्त

“और जब बादशाह के मुख से शिल्पी के प्राणदंड

की आज्ञा सुनने के लिए सभा उत्सुक हो रही थी,

तब शाह का स्वर श्रुत हुआ–“इधर आओ…”

(1)

तब सृष्टि में घृणा की वर्षा-सी हो रही थी, रक्ताक्त लेखनी से लिखते-लिखते दिन थक चुका था। परंतु संध्या की उस धूसर छाया में भी दिल्ली का बादशाह तीतर लड़ाने में तल्लीन था। न क्लांति थी, न अवसाद। नवीन बेग़मों के मस्तक के तारा-स्वरूप परी जमाल के योद्धा तीतर से बादशाह के तीतर का युद्ध छिड़ा हुआ था। गणमान्य दर्शकों से आमखास भरा हुआ था। तख्त पर स्वयं बादशाह बैठा था। छज्जे पर, झीने जालीदार पर्दों की आड़ में बेगमों का बाजार, कभी पाजेबों की तो कभी चूड़ियों की मीठी झंकार दर्शकों के हृदय को छीन-सा लेती। सोने और चाँदी के हुक्कों की गुड़गुड़ाहट में ऐश्वर्य की मादकता भरा करती इत्र की सुगंध। उस वातावरण में मदिरा का खुमार-सा भरा हुआ था।

कभी बादशाह का तीतर जीतने पर होता तो ‘वाह-वाह, शाबास’ के नारों से सभा भर उठती। कभी बेगम का तीतर सुमेरा दूसरे को पटक देता तो बादशाह का मुख काला पड़ जाता। पर्दे के अंदर मृदु गुंजना उठती–‘वह मारा!’

किंतु विस्मय! गत रात को चुप अकेले में पलंग पर पड़े हुए बादशाह को जिस परी जमाल का स्वर मध्यरात्रि की अभिसारिका के प्रथम चुंबन-सा प्रतीत हुआ था, आज वही स्वर तिक्त नीम-सा अनुभूत हुआ, आँखों पर क्रोध की छाया उतरी। शुष्क कंठ से साकी की ओर देखा। निकट खड़ी साकी ने स्वर्ण भृंजार से प्याली में मदिरा ढालकर उसके मुँह से लगा दिया। एक ही श्वास में शेषकर बादशाह ने अपने तीतर को ललकारा–“मियाँ मटरू! शेर की तरह लड़”। तब छज्जे पर हँसी की किलकारियाँ उभर रही थीं। पीछे खड़ी तातारिन बादशाह को जोर से पंखा झलने लगी। बादियाँ चाँदी के थालों पर पके अंगूर के गुच्छे, सेब आदि लेकर दौड़ीं तो कोई सुगंधित पान के बीड़े। बादशाह ने उन वस्तुओं को लौटकर भी न देखा। देखा पुन: साकी की ओर। ढाली साकी ने मदिरा, लगाई प्याली बादशाह के मुँह से।

सहसा दरबार अव्यवस्थित हो उठा। सुमेर उड़कर बादशाह के तख्त पर बैठ गया था। बादशाह ने उन्मत्त क्रोध से खड़े होकर पुकारा “पकड़ो इस बदतमीज तीतर को। दिल्ली के तख्त पर कमबख्त तीतर? इसकी हिम्मत का भी कोई ठिकाना है। और दरबारे खास को इत्तला करो। इस कमबख्त का इंसाफ होगा।”

जनता चकित थी। ऐसी अनहोनी बात न कभी सुनी थी न देखी थी कि तीतर सिंहासन पर बैठे, यदि बैठे भी तो शास्ति के योग्य हो या नहीं?

वजीरे जंग ने विनय की “दीन-दुनिया के मालिक, उस बदकिस्मत तीतर का इंसाफ किस धारा से हो सकेगा?” दूसरे सभासद ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा “बादशाह सलामत, गुस्ताखी मुआफ हो, यह नाचीज़ जानवर, उस पर मल्कए आलम का पालतू। इस जानवर की गुस्ताखी मुआफ करने का हुक्म हो।”

“नहीं; वजीरेमन, दिल्ली का बादशाह अपने हुक्म का…!” बाँदी ने पहुँच कर तीन बार सलाम किया, तीन बार पीछे हटी, फिर हाथ जोड़कर बोली “मुल्के आलम, बाँदी की जान बख्शी जाए। मल्कए परी जमाल बेगम रो रही हैं, यों कि जनाब, आपकी घिघ्घियाँ बंध गई हैं। उनके आँसू पोंछते-पोंछते जनाब, बेगमों के रूमालें तर हो चुकी हैं।”

बादशाह का स्वर कुछ करुण हुआ, कहा “बदनसीब जानवर ने दिल्ली का तख्त नापाक कर दिया। पहले उसे उतारो; अपनी बेअदबी का सजा वह पावेगा। उस तख्त पर बादशाह बैठ सकता है, दूसरा कोई नहीं।”–फिर जरा सोचकर कहा–“हूँ। तीतर को कत्ल करने से पेश्तर उसकी एक तसवीर खिंचवा कर मल्का को दे दूँगा। बस! क्या तमाशा देख रहे हो? उसे उतारो।”

किंतु विस्मय पर विस्मय। खोजा, हब्शी सब दौड़े गए, यों कि स्वयं वजीर तक सिंहासन तक पहुँचा, किंतु तीतर को हटा न सके। एक सम्राट की भाँति परम गंभीर मुद्रा से वह सब को अवज्ञा से देखता रह एवं चोंच के द्वारा ठोकरें मार-मार कर रक्तपात करता रहा। बेगम का तीतर, वे जबरन कुछ करना न चाहते।

“जिन है।” कोई कहता।

“तीतर के बदन में जिन घुस गया हैं।”–सभा में मृदु गुंजना होती!

“कब्र पर इस तीतर की शक्ल के जिन को मैंने कई मर्तबा देखा।”

विस्मित बादशाह भी उस कौतुक को देख रहा था और देखता ही रहा।

“मैं थक गया हूँ, देखना, आरामगाह में कोई तंग करने न पहुँचे। और चारों तरफ आदमी भेजो एक उम्दा तसवीर खींचने वाले को लेता आवे, जो कि इस इल्म में होशियार हो। यों कि बेजोड़ हो। छ: दिन का वक्त, बस। पहले मल्का को इस तीतर की रंगीन तसवीर नज़र करनी है, तब कहीं कमबख्त के कत्ल का हुक्म दूँगा। खजाना खोल दो। इस काम के लिए जितनी दौलत जरूरी हो दी जावे।”

(2)

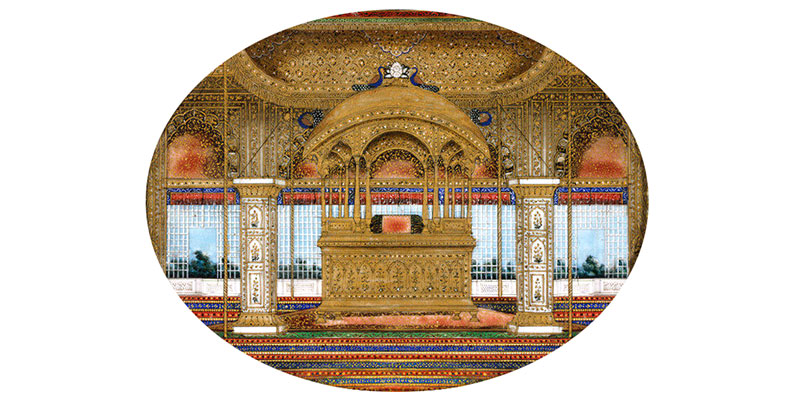

निशुथ रात्रि की नीरव आह। दरबारे आम का विराट एकाकीपन; सूना वह राज सिंहासन। लटकती हुई रंगीन हजारों हाड़ियों में सुगंधित दीप जलकर उस सूनी रात में मानो आहों की दुनियाँ बसा रहे थे। सिंहासन की जरी की कामदार मखमली गद्दी और उसपर लगी हुई हीरे मोती की झालरें चमकतीं।

उस तख्त के सामने ध्यानस्थ-सा बैठा हुआ चित्र शिल्पी जयचंद्र प्रकांड चित्रपटिका पर तूलिका फेरता। छोटी-बड़ी पचासों चाँदी की कटोरियों में नाना वर्ण के रंग। मोटी, पतली कितनी ही तूलिकाएँ। साँय-साँय करती रात्रि निकलती चली जाती, शिल्पी आँकना चाहता सिंहासन का निम्न देश। हाँ, आँकना था उसे तीतर सहित उस तख्त को। आरंभ करना चाहता वह तख्त को शुरू से। उसकी भावना गंभीरतर होती, हाथ की तूलिका चित्रपटिका पर चलती, सो अंक उठता एक विराट विश्व।

रात्रि आगे बढ़ती चली जाती, महल के द्वार पर प्रहरी पुकार उठता–‘होशियार, होशियार’। तब शिल्पी आँकना चाहता सिंहासन का ऊपरी भाग, तूलिका चित्रपटिका पर चलती चली जाती, सो अंक उठता सिंहासन को घेर कर तलवारों का विकट युद्ध, बहती नदी रक्त की, हजारों लोलुप, तृष्णाकर्त आकांक्षा की लौ।

बाहर पहरेदार चिल्ला-चिल्ला कर सतर्क करते। शिल्पी की भावना अतल स्पर्श होती। हाथ की तूलिका विद्युत-सी द्रुत चलती। आँकना चाहता वह तख्त का कारुकार्य, सो अंक उठता तोपों का धूम, सिंहासन को घेर कर लोलुप दृष्टियों की तीक्ष्णता। और अँकता अभिशाप से अभिसिक्त निविड़ काला रंग।

सिंहद्वार पर वृहत घड़ियाल बज उठता एक-दो। शिल्पी की भावना पातालपुर की तलहटी में गुम-सी हो जाती।

तूलिका चित्रपटिका पर द्रुत रेखा-पात करती, आँकना चाहता वह सिंहासन के मयूर को, तब पाताल के तलदेश में शिल्पी के विस्फारित नेत्र के सामने उद्भासित होता एक विराट चित्र! हाँ। विपुल विश्व–भयंकर जंगल उलंग नर, नारी, वन्यजंतु-सा उनका व्यवहार; पट परिवर्तित होता, तब वृक्ष के छाल से शरीर को आच्छादित किए मनुष्य सामने आते। पट परिवर्तित होता रहता, वस्त्र व अलंकार परिहित नर-नारी सामने आते। दर्पण-सा उनका हृदय स्वच्छ हो उठता। देखता सो देखता ही रह जाता शिल्पी। तब अंक उठता उस स्वच्छ दर्पण में अधिकार, हुकूमत की बलवती इच्छा! मूर्त होती उन हृदयों की बलवती आकांक्षा। फूट पड़ती लोभ-मोह अत्याचार आदि की एक ज्वालामुखी। दाहकारी चिनगारियाँ में से निकलती उन चिनगारियों में से गंधक, शीशा आदि। सो सामने आता वह दिल्ली का तख्त। हठात गरज उठते हजारों तोप, चमकतीं उस तख्त को घेर कर करोड़ों तलवारें, जलते अग्निकुंड। मनुष्य उस कुंड में भस्म होते जाते। सो प्राणवंत-सा होता वह भयानक दृश्य बहती नदी रक्त की मनुष्य की सभ्यता की देन सी उच्छ्वसित वह नदी।

पहरेदारों की आवाज रात्रि की गंभीरता में शिथिल पड़ती जाती, शिल्पी की तूलिका चलती चली जाती। आँकना चाहता वह तीतर सहित उस तख्त को, अंक उठते देखे हुए अतलस्पर्शी चित्र समुदाय। सो शिल्पी जान तक न पाता अपने अंकित चित्रों की कथा को।

बाहर कोई उन्मादिन चिल्ला उठती–“जाने दे भीतर चंडाल। इस रंगमहल में मैं अपने मातृत्व को खो आई थी, न।” ध्यानस्थ-सा शिल्पी सिहर उठता। तूलिका में रंग उठाकर वह आँकना चाहता मयूर पुच्छ को, भरना चाहता पूँछ में सातो रंगों को–हाँ–उन विचित्र रंगों को। सो तब अंकित हो उठते अपूर्व सुंदरियों के मुख, एलाद्वेत मेघ-नील कुंतल राशि, दीन, विषादित लुटी हुई वे सर्वशांत रिक्त दृष्टि।

बाहर उन्मादिनी खिलखिला कर हँस पड़ती। रात्रि की गंभीरता में वह उन्मादिनी हँसी आतंक फैलाने लगी। पहरेदार गर्जन कर उठे। सिंहद्वार की घड़ी बज उठी एक-दो-तीन-चार।

शिल्पी की भावना सूक्ष्मतर होती, आँकना चाहता वह सिंहासन का कारु कार्य। तब अंक उठते मनुष्य के पचासों हाथ, वे सिंहासन को लेकर छीना-झपटी करते।

वह अंकित करना चाहता उस वृहत् कोहनूर को। अंक उठते उस कोहनूर को घेर कर बंदूकें कमानें, तोपें। सो शिल्पी के विरामहीन हाथ चलते चले जाते, और सिंहासन के स्थान पर अंक उठता–नारी कंठ की दाहकारी आह, निकलते उस आह से लौह, गंधक आदि चूर्ण धूम, राशि-रशि धूम। वह धूम सिंहासन को ग्रास कर लेता।

सुवर्ण डालों तथा पिंजड़ों पर बैठे हीरामन तोता, मैना, बुलबुल आदि अपूर्व गान गा उठे। विश्व पर एक स्वप्न-सा फैल गया। शिल्पी की तूलिका हाथ से गिर पड़ी, नींद भरी आँखें वह खोल न सका। वहाँ उसी तख्त के पादमूल में वह सो रहा।

(3)

तब मीठी धूप से धरती का तन भर चुका था। जीवन की मादकता भर रही थी सूर्य किरण। नित की दिनचर्या में संसार जुट पड़ा था। वैसे समय जयचंद्र की निद्रा भग्न हुई, सो भी अपने आप नहीं, राजकर्मचारियों ने उसे जगाया–

“आज बादशाह सलामत को तसवीर देने का दिन है जनाब, उठिए। हाथ-मुँह धोकर तैयार हो जाइए। दरबारे खास की इत्तला हो चुकी है। उस दरबार में तसवीर पेश की जावेगी, जहाँपनाह आते ही होंगे।”

जय ने आँखें उठाकर देखा–रंग की तूलिकाएँ, कटोरियाँ अस्त-व्यस्त पड़ी हुई हैं। जमीन पर बिछे हुए काश्मीरी गलीचे पर कब वह सो रहा, कुछ नहीं जानता। उपाधान हीन मस्तक जमीन पर लुड़क रहा। कोई सुध नहीं। सो दीपमालाएँ कब निर्वापित हुईं और गान करते-करते कब पिंजड़े की बुलबुल, कोयल आदि थककर चुप हो रहीं, यह सब वह कुछ नहीं जानता। और कब तक, कितने दिनों तक वह वहीं पड़ा सोता रहा, वो भी नहीं जानता। जानता भी कैसे? जगाता ही उसे कौन? चित्र बनाने की अवधि कुल छ: दिन की थी न, उन छ: दिनों तक कोई द्वार न खोले, उसे न पुकारे। आज कदाचित सातवाँ दिन रहा हो।

सो देखने लगा शिल्पी उस चित्र को और देखता ही रहा आया। यह देखना मानों उसका कभी चुकने का न हो। सोच उठा वह–दिल्ली का यह तख्त, इसका जन्म-इतिहास जैसा रक्त-रंजित है वैसा ही पाशविक! इसने कितने ही राजा-महाराजाओं को, बादशाह बेगमों को बनाया और बिगाड़ा होगा। देखते-देखते लगने लगा उसे उस तख्त को घेर कर आहों की एक दुनिया बसी हुई है, उस दुनिया में है केवल आह, हाँ मनुष्य-हृदय की आह, नारी हृदय के आह भरे आँसू, नारी के रिक्त मातृत्व का हाहाकार।

सहसा जय उन्मत्त की भाँति चीत्कार कर उठा। “क्या करते हो पागल?”– वजीरे जंग ने ललकारा। शिल्पी ने आँख पसार कर देखा, तब तख्त पर शहंशाह बैठ चुका था। वजीर, सभासद आदि नियमानुसार बैठ चुके थे।

“यह तुमने क्या अनाप-शनाप बना रखा है बेवकूफ?” वजीरे जंग की आवाज में तीव्रता थी।

जय ने वजीर के संकेत पर आँखें उठाकर देखा! उसका बनाया वही चित्र था। देखा और अपने बनाये चित्र में खो-सा गया।

“जहाँपनाह, तीतर की जगह इस बदतमीज को सूली पर चढ़ाने का हुक्म हो।” बादशाह ने चित्र पर से आँखें हटाईं। देखा सभा के प्रति, प्रत्येक के नेत्र क्रोध से आरक्त हो रहे थे। देखा शिल्पी को, मौन समाधि में एकाग्र मूर्ति-सा वह बैठा था। तब शाह देखने लगा चित्र को।

“जहाँपनाह”

“ठहरो”–बादशाह ने एक ही वाक्य पुन: कहा–“ठहरो”।

“चित्रकार।”–कुछ देर के बाद बादशाह ने पुकारा।

“आज्ञा शहंशाह।”–जयचंद्र मानो नींद से जागा।

“यह तुमने क्या बनाया है?”

“दिल्ली के तख्त का एक जीता-जागता इतिहास। परंतु मैंने नहीं बनाया है। मैं तो बनाना चाह रहा था तीतर, चाह रहा था इस कारुकार्य खिचित सिंहासन की प्रत्येक सुंदरता को पकड़ लेना अपनी तूलिका की नोक पर।”

“तो?”

“मैं निरपराध हूँ, शायद इस तख्त ने स्वयं ही अपने आपको मूर्त कर दिया हो शिल्पी की तूलिका पर।”

“ऐसा!”–बादशाह उस चित्र को पुन: ध्यान से देखने लगा।

सभा का प्रधान गरजा–“बेवकूफ, बादशाह के हुक्म पर हुकूमत करना चाहता है? यह क्या बनाया?”

“पहले ही कह चुका हूँ महाशय कि मैं निर्दोष हूँ।”

“यह बादशाही दरबार है, कोई नाट्यशाला नहीं। तुम डरते नहीं?”

“डर? किंतु डरता किससे?”

“दिल्ली के बादशाह से दुनिया डरती है।” बात कर रहा था वजीर।

किंतु राजा-महाराजाओं बादशाह-नवाबों को बनाने वाला, कहलाने वाला उन्हें बादशाह, यह तख्त ही है, मयूर सिंहासन ही तो है न! दिल्ली का यह तख्त! उसी तख्त का जन्म इतिहास लिख डाला है शिल्पी ने अनजाने में उसी की तूलिका ने, फिर मैं डरता क्यों?”

“क्या कह रहे हो? बादशाह आदि को बनाया, कहलाया…”

“नहीं जनाब”–बात काट कर जय बोला–“बादशाह को बादशाह कहलाया, बादशाहत दी इसी तख्त ने?”

विस्मित जनता उस दुस्साहसी का मुँह निहारने लगी।

और जब बादशाह के मुख से शिल्पी के प्राणदंड की आशा सुनने के लिए सभा उत्सुक हो रही थी, तब शाह का स्वर श्रुत हुआ–“इधर आओ।” और अपने गले की मोती की माला शिल्पी के गले में डालकर बोला–“यह इनाम शिल्पी को नहीं दिया जा रहा है, वरन उस तूलिका को दिया जा रहा है जिसने कि आज दिल्ली के बादशाह के सामने इस बादशाही तख्त को बनाने का, बादशाह को बादशाह कहलाने का किस्सा सुनाया ही नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए उस चित्र के हर पहलू में अंकित कर दिया है।”

शिल्पी ने नतजानू हो कर बादशाह को सलाम किया।

(4)

गंभीर रात्रि, रंगमहल का नृत्य-गीत नीरव था। आरामगाह में लेटा हुआ था बादशाह, चाँदी की चौकी पर बैठा था जयचंद्र, चित्र रखा हुआ था वहीं पर।

“लेकिन एक बात अबतक समझ में नहीं आई जयचंद्र।”

“कौन-सी बात हुजूर?”

“वह तीतर तख्त पर बैठकर रोआब में क्यों आ गया था? यों कि मानो वह खुद ही बादशाह हो।”

शिल्पी मुसकराया–“दिल्ली का तख्त, वही तख्त जिसपर जाने कितने ही बादशाह-राजाओं की इच्छाएँ हुकूमत की समष्टि समा रही है। हो सकता है वे इच्छाएँ, हुकूमत का आकर्षण उस पर बैठने वाले को निगल लिया करता हो। या तो उसपर बैठने वाले में रक्त की तृष्णा भभक उठती हो। हो सकता है वे अनेक इच्छाएँ, हुकूमत की एक सम्मिलित समष्टि उस पर बैठने वाले जीव को अपनी ओर चुंबक की भाँति आकर्षित कर उसके मन में तख्त की इच्छा शक्ति, हुकूमत का मूर्त रूप भर देती हो। सो यों भी हो सकता है कि वह तीतर कभी वैसे सुखासन पर बैठा न हो, बैठ कर जानवरी इच्छा से वहाँ से हटना न चाहता हो और पकड़ने वालों को चोंच से मार रहा हो।”

बादशाह चुप था।

और तब पुन: उस चित्र में मौन हो रहा बादशाह। जब बोला तब जबरन की वह मुसकान, जो उसके मुख पर लिपटना नहीं चाह रही थी, वैसी एक मुसकान को खींचने की चेष्टा करता हुआ बोला–“लेकिन जयचंद्र, तसवीर तो अभी अधूरी है। देखो हाँ, इस रक्त की नदी में बादशाहों की वह नृशंसता की फुफकारें कहाँ हैं? इन परियों की आहों में वह तीखापन कहाँ है जो बादशाह के मन को छू सके?”

“जहाँपनाह, चित्र पूरा है।”

“नहीं इसे पूरा कर लावो।”

“परंतु पूरेपन का वह कुत्सित रूप क्या दिल्ली के तख्त का मालिक सहन कर सकेगा?”

बादशाह ने तीक्ष्णदृष्टि से शिल्पी की ओर देखा, फिर जरा हँसकर उस चित्र को शतछिन्न कर डाला।

“जहाँपनाह–”

“नहीं; जयचंद्र, दिल्ली के तख्त के इस मूर्त रूप को लोकनेत्र के बाहर ही रहने दो।”

Image Source: Wikimedia Commons

Image in Public Domain