‘होना’ और ‘रहना’ के साहित्यिक संदर्भ

- 1 January, 2015

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 January, 2015

‘होना’ और ‘रहना’ के साहित्यिक संदर्भ

विषय पर आने से पहले विषय-चयन के बारे में एक छोटी-सी बात बताना चाहूँगा आपको। जोहान्निसबर्ग में आठ-दस दिन शिवनारायण जी के साथ रहने का मौका मिला। हम अपने अनेक मित्रों को पत्रिकाओं या अन्य माध्यमों द्वारा पहले से जानते हैं, लेकिन जब साथ बैठने का, रहने का, विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिलता है, तब हम उन्हें और अच्छी तरह से जान पाते हैं। जब तक रू-ब-रू न मिलें तब तक पूर्वाग्रह की अनेक कुंडलियाँ लपेटे रहती हैं। बहरहाल, वहाँ से लौटने पर जब मुझे अचानक इन्होंने इस सम्मान की सूचना दी तो मुझे एक सुखद-सा आश्चर्य हुआ। मैं इस सम्मान की चयन समिति को धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरे नाम पर सहमति जताई। मुझसे पहले जिन लोगों को यह पुरस्कार मिला, बड़े महनीय नाम हैं और हास्य-व्यंग्य के कवि का ठप्पा लगने के बाद कोई उनके प्रकोष्ठ में आसानी से स्वीकार्य नहीं हो सकता। महनीय होना बड़ी वरेण्य चीज है, लेकिन उसका चोला ओढ़ना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा।

बात ये थी कि शिवनारायण जी ने सूचना दी कि सात नवंबर को हमारा कार्यक्रम पटना में होना है। मैं उत्साहित हुआ और मैंने बताया कि आठ को मुझे गुवाहाटी में उपस्थित होना है, पटना से जा सकता हूँ और उसके बाद लौट के दिल्ली में रहूँगा। आप जब चाहें तब इस कार्यक्रम को कर लीजिए। तब इन्होंने पूछा था कि विषय क्या होगा? मैंने कहा कि मैं बताऊँगा आपको। दो-तीन फोन होने के बाद निर्णय हुआ और अचानक हो गया, जब मैंने दोहराया कि मैं गुवाहाटी में होऊँगा, फिर रहूँगा दिल्ली में। होना गुवाहाटी में और रहना दिल्ली में। होना और रहना में फर्क है। पहला फर्क तो यही है कि ‘होना’ अल्पकालिक होता है। आप कहीं भी होते हैं तो थोड़े समय के लिए होते हैं और ‘रहना’ दीर्घकालिक है। अब इस सूत्र के प्रस्थान बिंदु से होना और रहना विषय का एक रनवे बन गया और मेरे चिंतन का हवाई जहाज उड़ चला।

और फिर मैंने होना और रहना के वृहत्तर संदर्भों को लेकर सोचना शुरू किया। क्या चीजें अल्पकालिक हैं और क्या दीर्घजीवी हैं? मैंने विषय शिवनारायण जी को बताते हुए कहा कि देखिए होने और न होने का संकट जो है, ये हमारे देश की चीज है नहीं। इसको पाश्चात्य देन कहा जा सकता है। हमें अपने ‘होने’ पर कोई संदेह नहीं है। संकट ‘रहने’ का है। जुगाड़ लग जाय तो सात जनम यहीं रहना चाहते हैं। अगर उन सभ्यताओं और उन संस्कृतियों में जाएँ, जो हमारी जितनी पुरानी हैं, और वहाँ देखें कि किसी व्यक्ति से उसके स्वयं के होने का एहसास कौन छीनता था और हमारे यहाँ हमारे रहने की भौतिकता को कौन निर्मित करता था। साहित्य खंगालना होगा। शिवनारायण जी को विषय जम गया। फिर स्वयं को ही काटते हुए मैंने कहा, देखिए शिवनारायण जी, रहना और होना में कोई खास फर्क नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत बारीक-सी, क्षीण-सी रेखा दिखाई देगी, लेकिन अगर आप गहराई में जाएँगे तो फिर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक बहुत सारे संदर्भ निकलेंगे। और सबसे बड़ी चीज निकलेगी, पाश्चात्य चिंतन की एक देन और वह है सारी मानव परिस्थितियों का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन करना। हजारों सालों के अंतराल में हमने समाज की रूप-रचना को बाहर-बाहर से अधिक देखा। बाहर को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ कर सकते थे, हमारे मनीषियों ने चिंतन-घोटा लगा कर बहुत कुछ किया। अंदर गए तो प्रेम, रस, हृदय और आनंद के लोक में, लेकिन पश्चिमी दर्शन मन की जटिलताओं के अंदर घुसने का प्रयास करता रहा। मन के अंदर क्या होता है?

वैसे, एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, रहना और होना। इनमें उतनी ही दूरी है, जितनी सिक्के के दो चाक्षुष पहलुओं में होती है। सिक्का तो एक ही है। पहलू भले ही दो हो जाएँ। पीठ जुड़ी हों तो क्या, मुँह इधर-उधर हों तो क्या? चुंबक को लीजिए, उसका एक सिरा नकारात्मक होता है, दूसरा सिरा सकारात्मक होता है। नेगेटिव, पॉजिटिव पोल होते हैं, लेकिन धातु-पिंड तो एक ही है, जिसके दोनों ओर ये विपरीत भाव-स्थितियाँ होती हैं। क्या नकारात्मक है? क्या सकारात्मक है? हम अपने देश की चिंतन-धाराओं के बारे में, पुरुत्थानवादी सोच से, कहें कि सब कुछ जो सकारात्मक था, वह हमारे ही पास था, ऐसा सोचना भी गलत है, लेकिन हम अगर कुछ अधिक सकारात्मक सोचने के अभ्यस्त हैं तो इस नाते, क्योंकि हमारी उम्र, हमारी संस्कृति की उम्र, जैसा कहा जाता है, पाँच हजार साल पुरानी है। कमलेश्वर जी से कोई उनकी उम्र पूछता था तो पाँच हजार में अपनी आयु जोड़कर बताया करते थे कि मैं पाँच हजार सत्तर साल का हूँ। अब किसी अमरीकी से पूछोगे तो वह तीन सौ बत्तीस बताएगा, चार सौ पचास बताएगा। उनका इतिहास धीरे-धीरे मनुष्य के विकास में उपयोगितावादिता और अवसरवादिता से निर्मित हुआ और ये अलग बात रही कि हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था अगर अतीत में रही है तो उसके जो निकृष्टतम स्वरूप हैं वह हम आज तक भी देखते आ रहे हैं। कहा जाता है कि उस काल में निकृष्ट नहीं रहे होंगे, वह तो एक सामाजिक व्यवस्था थी और कार्य विभाजन था कि किसी को कोई काम दिया, किसी को कोई काम दिया। लेकिन वर्णव्यवस्था हमारे देश का सबसे बड़ा अभिशाप है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। हमारे यहाँ वेद सुनने पर शूद्र के कान में शीशा गला के डाला जाता था। भीषण, बहुत भीषण। लेकिन वहाँ रोम में क्या होता था? वह कितना भीषण था?

ग्लैडिएटर्स की कहानी आपने सुनी होगी। स्पार्टकस, आपने ‘आदिविद्रोही’, हार्वर्ड फास्ट का उपन्यास पढ़ा होगा। रोमन शासकों और ‘नागरिकों’ के लिए एक-दूसरे को मार डालने वाले पहलवानों को तैयार किया जाता था, वे पहलवान ग्लैडिएटर्स कहलाते थे। ग्लैडिएटर्स को एक ही स्थान पर खाना-पीना दिया जाता था। वे अपनी मांसपेशियाँ बनाते थे, अपनी शक्ति का संवर्द्धन करते थे। एक-दूसरे से लड़कर करते थे। कुश्तियाँ हमारे देश में अभी भी हो रही हैं। जापान में समुराई कुश्तियाँ होती हैं। वे एक खेल की तरह होती हैं, उनका आपसी स्पर्धा-द्वंद्व होता है, उनमें प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन ग्लैडिएटर्स जो गुलाम हुआ करते थे, उनको इस लड़ाई में इस तरह दीक्षित करना होता था कि तुम्हें दूसरे को इतना मारना है कि उसका प्राणांत हो जाए। ऐसा तो न समुराई करते, न कुंगफू कराटे वाले करते, न बॉक्सिंग वाले करते, न हमने आज तक किया। हमारी कुश्ती, मलखंब में जो भी हमारा बल है, इसलिए नहीं है कि हम दूसरे को मार ही डालेंगे, क्योंकि हम एक-दूसरे को सुखी करके प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दोनों का ‘होना’ बना रहेगा, लेकिन मैदान में बने ‘रहने’ का संकट होगा। वहाँ तो रोमन, जो स्वयं को नागरिक कहा करते थे, तालियाँ बजाते थे, जब एक ग्लैडिएटर दूसरे ग्लैडिएटर को मार नहीं देता था। अगर दूसरा ग्लैडिएटर लड़ाई के प्रारंभ में ही मार दिया जाए तो रोमन दर्शकों को मजा नहीं आता था। वे चाहते थे कि धीरे-धीरे मारा जाए। उनके जो गुरु होते थे, वे दीक्षा देते थे कि पहले ही खंजर घोंप नहीं देना है, पहले तो तुम्हें एक धार मारनी है, जिससे रक्त निकल जाए। छाती पर लाल जनेऊ बनाना है, उस रक्त को देखकर रोमन नागरिक तालियाँ बजाएँगे और फिर उसके बाद किसी अंग को काटना है। अंत में जाकर उसकी हत्या करनी है और हत्या का खेल देर तक चलना चाहिए ताकि जितने रोमन नागरिक दर्शक हैं, वे उसका दीर्घानंद ले सकें, तालियाँ बजा-बजा कर अपनी हथेलियाँ लाल कर सकें। इस तरह का वर्णन अपने देश के सांस्कृतिक परिवेश में कहीं नहीं देखेंगे। महाभारत काल से युद्ध हुए, उन लड़ाइयों में भी एक नियम रहे कि संध्या होते ही बिगुल बजाकर युद्ध विराम कर देंगे और सुबह फिर से शंखनाद के साथ युद्ध होगा। लेकिन वहाँ, सामने मजा लेते हुए धीरे-धीरे मारना। कैसा अमानवीय आनंद है। अब तनिक उन दो लोगों का सोचिए, जो मित्र हैं, अखाड़े में साथ-साथ रहते हैं, साथ-साथ भोजन करते हैं। एक थाली में खाते लोगों को जानवरों की तरह पिंजरे में बंद करके अखाड़े में लाया जाता था। पिजरे में बैठे ग्लैडिएटर्स क्या सोचते होंगे कि आधा घंटे बाद हम होंगे या नहीं होंगे, उनका होना निश्चित नहीं था कि वे होंगे? अगर स्वयं जीवित रहना है तो दूसरे को मारना ही है। मित्र को ऐसे धीरे-धीरे मारना है कि उसमें अपने होने और न होने के बीच में एक ऐसा द्वंद्व बना रहे कि वह अगले पल होगा कि नहीं होगा। हार्वर्ड फास्ट ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। हब्शी ने कहा, वह रेत भी सुबकती है जिस पर हम चलते हैं, स्पार्टकस ने कहा, हम रो नहीं सकते क्योंकि हम ग्लैडिएटर्स हैं। जी छोटा मत करो दोस्त, हमें लड़ना है। हममें से कोई एक ही बचेगा। हम मनुष्य नहीं, बोलने वाले औजार हैं।

कैसी अमानवीय और अतार्किक हिंसक गतिविधियाँ हैं! अस्तित्ववादी चिंतन वहीं से आया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। भले ही रोमन साम्राज्य पुराना था, लेकिन हमें एक तत्व देता है कि वहाँ हिंसा का रूप ज्यादा जघन्य रहा है। मनुष्यता की जो परतें हैं हमारे यहाँ, चिंतन की जो धाराएँ हैं, उनमें मनुष्यता के करीब जाने की चेष्टाएँ रही हैं। बुद्ध ने सब्बम दुक्खम् का वरण किया। मध्य मार्ग के माध्यम से मनुष्यमात्र के प्रति समर्पण, उनके चिंतन में दिखाई देता है, इसलिए आज भी बुद्ध हमारे लिए प्रासंगिक हैं। बुद्ध का ‘होना’ महज एक ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है, उनका चिंतन तब तक रहेगा जब तक मनुष्यता है। बुद्ध की डोरी को ढाई हजार साल बाद पकड़ा गाँधी जी ने। स्वयं उस पटरी पर झूले और पूरे भारत को झुला दिया।

जो होना है, थोड़े काल होता है, विचार रहता है बहुत आगे तक। एक तो ये अंतर है ही, लेकिन ऐसे भी अगर हम रचनाकार एक बात को सोचें कि किसी रचना की जन्म-प्रक्रिया में आप विषय में होते हैं या रहते हैं। कौन सी रचना अच्छी होगी? वह रचना जिसमें कि आपने अपना होना देखा या वह रचना जिसमें आप रहें? निश्चित रूप से वह साहित्यांदोलन हैं जिनमें ‘होने’ की तात्कालिकता है, जैसे अतियथार्थवादी आंदोलन है, सर्रियालिस्टिक सोच है, वहाँ ऐसा हुआ है। एक अवचेतन से निकले स्वप्न की सी स्थिति में आपने बिंबों, प्रतीकों को देखा। जो चेहरे सामने घूमे, जो कल्पनाएँ आपके मन के अवसाद या आह्लाद से उमड़ीं, उन्हें बिना काटे-तराशे, आपने लिख दिया। जब अगले दिन आपसे पूछा गया कि इसका अर्थ क्या है तो उन्होंने गर्व से कहा कि कविता का अर्थ अगर पूछोगे तो उसका तीन-चैथाई सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए कविता का अर्थ पूछना बेकार है। अगर पूछोगे तो तुम हीन सिद्ध हो जाओगे। हमने भी आधुनिक भाव-बोध का वरण करते हुए धीरे-धीरे मानना शुरू कर दिया कि कविता को तत्काल समझ में नहीं आना चाहिए। धीरे-धीरे समझ में आए, जब परतें खुलें। चलिए उसमें परतें हैं तो हम उसकी परतें खोलने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जहाँ परतें ही न हों, जो ऊलजलूल आपके मन में आया, आपका अपना एक स्वप्न था, फैंटेसी थी, निजी यथार्थ रहा होगा कुछ-न-कुछ, वह बिंबरूप में आपने लिख दिया, तो पाठकों को रचना में समाज का प्रतिनिधिक सच दिखाई देना दुरूह होगा। उसमें रहकर समय अधिक नहीं बिताया जा सकता है, उसमें होकर बिताया जा सकता है। कुछ बिंब अच्छे लग सकते हैं, वे बिंब अलग-अलग लोगों को अलग-अलग सौंदर्य-ज्ञान से अलग-अलग प्रतीकार्थ दे सकते हैं। पूरा का पूरा अस्तित्ववादी दर्शन ‘होने’ पर ही टिका हुआ है। उसका कारण भी यही है कि उन्होंने हिंसा ज्यादा देखी है।

प्रथम विश्वयुद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वार में, हमारे ऊपर चिंगारी-विशेष नहीं आई। लहना सिंह थोड़ी देर गए तो ‘उसने कहा था’ कहानी का गहना दे गए। युद्धों में हमारी कोई दैहिक या शस्त्र संबंधी उपस्थित शून्य से जरा सी ऊपर थी। अँग्रेजों ने कहा तो चले गए। बहुत अधिक हमारी जनक्षति नहीं हुई। लेकिन वैश्विक संदर्भ में यह द्वितीय विश्वयुद्ध? एक करोड़ आदमी रूस का मर गया। पैसा लगा ब्रिटेन का, अमरीका ने हथियार बनाकर अपने आपको सर्वशक्तिमान कर लिया। अचानक समीकरण बदल गए। ब्रिटेन की औपनिवेशिक सत्ता ने जितना धन एकत्र किया था, उनका वह सारा धन अमरीका चला गया, क्योंकि उनको हथियार चाहिए थे। उधर स्टालिन ने अपनी क्रांतिकारी विचारधारा और दर्शन से अपने सैनिकों में इतना बूता भर दिया कि वे भूखे रहे, ठंढ में रहे, लेकिन पीछे नहीं हटे। उसके बाद शीत-युद्ध में यह समझ लिया गया कि शस्त्रों से नहीं लड़ा जा सकता। विचार से ही लड़ा जा सकता है और आज हम देखते हैं कि शस्त्रों का उपयोग किए बिना आयरन करटेन के पीछे रहने वाले देशों के विरुद्ध अमरीकी प्रचार ने, सरकार ने किस कदर सक्रियता दिखाई और कालांतर में सोवियत यूनियन ध्वस्त हो गया।

कीर्केगार्द से लेकर कामू तक, काफ्का, सार्त्र तक ने, होने न होने का वह सिलसिला चलाया जो शेक्सपीयर के काल में अलग संदर्भ रखता था, यहाँ अलग हो गया। युद्ध परेशान करने लगे और एक अज्ञात भय संत्रास नाम से सामने आया। अब ये संत्रास हमारे देश में तो था नहीं। हमारे देश में तो गरीबी थी, भूखमरी थी, दूसरी चिंताएँ थीं। त्रास था, संत्रास नहीं था। ऐसी मानसिकताएँ नहीं थीं, जैसी कि अचानक प्रयोगवादी आंदोलन के बाद, जिसे आंदोलन कहा गया, वे आईं। अब बीसवीं शताब्दी में सारे साहित्यिक आंदोलन-संदर्भों को देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद छायावाद आया। छायावाद में अपनी आजादी, अपनी स्वछंदता और सूक्ष्मता को उस जमाने के कवि सामने लाए। प्रगतिवाद आया, प्रगतिवादी स्वर इतना मुखर हुआ कि एक अलग तरह की घबराहट सी होने लगी, उन लोगों को जो छायावादी मानसिकता में जी रहे थे। राष्ट्रवादी स्वर ने ध्यान दूसरी ओर बाँटा। नवगीति काव्यधारा के कवियों ने वैयक्तिकता को व्यापक सरोकारों से जोड़ा। बच्चन जी, अंचल जी और अन्य कवियों ने गीतिकाव्य की वैयक्तिक धारा बहाई। रूस की क्रांति के बाद पंत-निराला भी प्रगतिवादोन्मुख हुए। नया युग लाने वाले भाव फैलाने लगे। राष्ट्रवादी कवि भी प्रगतिवादी हो रहे थे।

सन् 1942 में ‘तार सप्तक’ आया। अब ‘तार सप्तक’ प्रगतिवाद के विरोध में आया, ऐसा तो प्रकट में अज्ञेय जी ने कभी कहा नहीं, लेकिन उस विरोध में कहीं न कहीं एक ऐसा भाव था विरोध का जो पीछे छिपा हुआ था, ये कहकर कि ये कवि नई राहों के अन्वेषी हैं, बँधे-बँधाए रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं हैं। नई राह, यानी इससे पहले राह कौन-सी थी? एक राह जो प्रगतिवाद की थी, सीधे-सीधे साम्राज्यवाद विरोध की थी, सामंतवाद विरोध की थी, पूँजीवाद विरोध की थी, वे नई राहों के अन्वेषी किन राहों के अन्वेषी हो गए? नए प्रतीक, नए बिंब, नया सोच। अब उस सोच में क्या था? पहले तो समझ में न आया नए कवियों को। सारे युवा कवि थे उनमें। मुक्तिबोध भी थे, उसमें नेमिचन्द्र जैन भी थे, रामविलास शर्मा भी थे, भारतभूषण अग्रवाल भी थे। लेकिन दूसरे सप्तक तक आते-आते विचारधारा अपना पाँव जमा चुकी थी जैसे छायावाद एक नकारात्मक विशेषण था, उसी तरह से प्रयोगवाद भी था, लेकिन प्रयोगवाद ने भी स्वीकार कर लिया कि वह है, जिस तरह कि छायावाद ने स्वीकार कर लिया कि वह है। बहरहाल, संत्रास, घुटन, बदबू, निराशा, हताशा, अकेलापन, कुढ़न, सड़न, आत्मनिर्वासन, अजनबीपन, इस तरह के ये एहसास जो हमारे देश की संस्कृति में कभी रहे ही नहीं, वे आयातित हुए। एक तरह का अस्तित्ववादी रोग, इस नकारात्मक भावबोध के साथ उतरा साहित्य के बंदरगाह पर। हमारे बड़े-बड़े साहित्यकारों ने उस उच्च मध्यवर्गीय बोध के सहारे नए यथार्थलोक की सृष्टि की। अकेलापन, अजनबीपन, कुंठा, अज्ञान, भय, निराशा, यानी कुल मिलाकर होने का संकट।

देखिए क्या होता है, हम किसी विचार के बंदी हो जाते हैं कई बार। हमने क्योंकि पश्चिम के साहित्य को पढ़ लिया, वेटिंग फोर गोदो करने लगे। दोस्तवोस्की को भी पढ़ लिया, पढ़ना चाहिए था तोलस्तोय को। वह संकट कुछ ऐसा हो गया कि हम आरोपित करने लगे इन नकारात्मक चीजों को, जो हमारे व्यापक समाज में थीं ही नहीं। त्रास हम जानते हैं कि कष्ट है। संत्रास क्या है? मुझसे एक विद्यार्थी ने पूछा, त्रास और संत्रास में क्या अंतर है? मैंने बताया, कहीं पढ़कर ही बताया होगा कि त्रास वह कष्ट है, जिसका कारण आपको मालूम हो और संत्रास वह कष्ट है, जिसका आपको कारण नहीं मालूम। त्रास क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, पता नहीं फिर भी आप काँप रहे हैं। भयाक्रांत हैं। भई, त्रास हो सकता है कि सामने से कोई वृषभ आ रहा था और आप थर-थर काँपने लगे, वैवर्ण्य, चेहरा सफेद पड़ गया और आपकी रंगत ही बदल गई। लेकिन आपके सामने कुछ भी तो नहीं है, फिर भी आपक चेहरा वैवर्ण्य का शिकार कैसे हो गया, तो क्या था वह? एक ऐसा भय जो उसी समय था और अगले क्षण नहीं रहा। बुद्ध के क्षणवाद से भिन्न यह क्षणवाद था, जिसमें आप अभी हैं, अभी नहीं हैं, जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे, आपको नहीं मालूम है। होना, न होना, ये एक डगमगाने वाली बात हो गई। जबकि हमारे यहाँ होना माना जाता है कि हो गए तो हो गए, अब तुम रहोगे यार! आप बार-बार नहीं होंगे, एक बार ही होंगे। जब कुछ न था तो खुदा था, जब कुछ न होगा तो खुदा होगा। डुबाया हमको होने ने, न होता मैं तो क्या होता? जो कुछ भी है, वह मनुष्यता के नाते है। होने के बाद रहना अलग चीज है। युद्ध का या मृत्यु का संकट। किस दिशा में मिसाइल आएगी, किस दिशा से बम फूटेगा। नागासाकी वाले नागरिकों को पता थोड़े ही था कि क्या गिरने वाला है आकाश से, और किस तरह सारी मानवता ध्वस्त करने के षड्यंत्र साकार हो जाएँगे।

मैं आपको संस्कृत का एक श्लोक सुनाता हूँ। ‘अभिज्ञानशाकुंतलम’ में एक श्लोक है और वह आज की स्थितियों पर भी रहने और होने के संदर्भ में भी ऐसे अर्थ देगा, जैसे ये कविता अभी विनोद कुमार शुक्ल या कुँवर नारायण ने लिखी हो। अगर आप उस बिंब को थोड़ा-सा विकसित करें, तो वह श्लोक है, ‘ग्रीवाभंगाभिरामम् मुहुरुनिपतति स्यंदनेबद्धदृष्टिः, पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयाद्भू यसा पूर्वकायम, दर्भैरर्धांवलीढै मुख्यभ्रंशभिः कीर्णवर्तमा, पश्योदग्र प्लुतत्वां स्तोकमुर्वयां प्रयाति।’ यह श्लोक मैंने इसलिए नहीं सुनाया कि आपकी वाह-वाही लूँ कि मुझे याद है। मैंने इसलिए सुनाया कि यह दृश्य अद्भुत है। दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। बिना आज्ञा किसी भी ऋषि के आश्रम में किसी भी राजा का आना बाधित था, वह भी आखेट के लिए! स्वीकृति नहीं थी उसको। बिना अनुमति लिए प्रवेश किया। लेकिन राजा था, दंभी था, रथ पर सवार था। उसके प्रवेश को कौन रोकता? वह भी ऐसे ही नहीं घुस आया था। मृगशावक का आखेट करना था उसको। मृगशावक भागा अंदर आश्रम में, तो नृप का स्यंदन भी अंदर आ गया। वह जो मृगशावक है, वह ग्रीवाभंयाभिरामम्, अपनी ग्रीवा को मोड़ कर, बार-बार रथ को अभिराम देखता है। तीर लगने वाला है। तीर के पतन के भय से काँपता हुआ। वह बेचारा जो घास खा रहा था, मुख में आधी चबाई हुई विद्यमान थी, आधी गिरती जा रही थी। अपनी गर्दन मोड़-मोड़ कर देख रहा है। तना हुआ तीर उसने आश्रम में इससे पहले शायद कभी नहीं देखा, पर उसने तीर को हाथों में धारण करने वाले की आँखों में क्रूरता देखी होगी। वह क्रूरता उसने पशुओं में देखी थी उससे पहले। तभी तो वह भागा, वरना मनुष्यों के बीच तो वह निश्चिंत रहता ही था। मनुष्य के हाथ में तीर है, वह मारेगा कि नहीं मारेगा, उसको नहीं पता। लेकिन तीरधारक की आँखों में क्रूरता है, पाशविकता है। वह पाशविकता उस मृगशावक को दिखी, वह कूद-कूद कर भागता गया। उस समय उसको अपने ‘होने’ का संकट सताया होगा, वह रहेगा कि नहीं रहेगा अगले पल। वह बाण-विद्धित होने वाला है, अभी समाप्त हो जाएगा। अंततः वह शकुंतला की गोदी में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वह वहाँ ‘रहता’ था, अब उसे अपने होने या न होने का संकट नहीं रहा। उसको एक गोदी मिल गई है मातृत्व की। उसको गोदी मिल गई अपनी संस्कृति की। उसको एक गोदी मिल गई है ऐसी, जहाँ उसे शेर का मुख खोलने की दीक्षा दी जाएगी और वह भारत का मुख्य हिरण होगा। शेर के साथ भी बैठ पाएगा। उत्तर आधुनिकता का हम जिक्र करते हैं, क्या है? ऐसा ही तो है कि हम एक अदृश्य तीर से बिंधे जाने के संकट के नीचे रह रहे हैं। पता नहीं अगले पल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे।

दोस्तो, पलभर हम जीवित हैं, अगले पल हम मर गए, ये है नकारात्मक आधुनिक भावबोध का बीज, जिसने नई कविता आंदोलन के माध्यम से इस विचार को आगे बढ़ाया। यहाँ गंगा प्रसाद विमल जी बैठे हैं, कविता के विद्वान पारखी हैं। इनकी पुस्तकें भी आई हैं और विभिन्न कवियों के रचना संसार से गुजरे हैं। मुक्तिबोध पर इनकी किताब, इनकी संपादित किताबें भी छपी थीं, सन् सत्तर-बहत्तर में, और मैंने पाया कि मुक्तिबोध अचानक मुझे प्रिय लगने लगे, अज्ञेय जी की तुलना में। अज्ञेय जी के पास भाषा है, शिल्प हैं, प्रतीक हैं। लेकिन ‘होने’ का संकट है वहाँ। वहाँ एकाकीपन का आनंद है। एक कविता में उन्होंने कहा है, ‘न होते अकेले तो डरते, न होते अजनबी तो घबराते।’ ये अजनबीपन और अकेलापन आपकी शरणगाह बन जाए और आप एकांत गुफाओं में जाएँ या फिर आप नदी के द्वीप बन जाएँ, आप उस टापू पर किसी को आने न दें और जो कविता लिखें, उसे नदी को ही सुनाएँ। ये जो एकांतवास हुआ कविता का, ये ‘होने’ के संकट के कारण हुआ, क्योंकि ‘रहना’ भारी पड़ रहा था। क्योंकि आजादी के बाद कविता का जनता से एक दूरी बढ़ाने वाला जो यह प्रच्छन्न प्रयास था, वह सफल होता जा रहा था।

मैं अभी लौटा हूँ रायपुर साहित्य महोत्सव से, मित्रों से मिला। उनसे भी मिला जो हिंदी साहित्य के पुरोधा हैं, जिनसे हिंदी साहित्य गौरवान्वित है। मुझे आश्चर्य हुआ कि मुक्तिबोध मंडप में मुक्तिबोध पर जो सत्र आयोजित हुआ, उसमें खूब सारी बातें हुईं लेकिन मुक्तिबोध को समझा नहीं गया। मुक्तिबोध पर बोलने वाले उनको दुरूह, जटिल कवि बताते रहे। एक विद्वान ने बताया कि साहब उन्होंने सिर्फ एक ही कविता लिखी है। पंद्रह कविताएँ मिला दो तो भी उसमें वही बात है। इतने सरलीकरण मुक्तिबोध के बारे में किए गए कि मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि मुक्तिबोध को समझा न जाना, या तो घनघोर अज्ञान है या फिर एक षड्यंत्र। मुक्तिबोध की एक पंक्ति है, ‘उन्होंने मुझको नंगा देख लिया, इसकी मुझे और सजा मिलेगी।’ मुक्तिबोध जानते हैं कि इतना खुलकर बोलना भारी पड़ सकता है और तभी उन्होंने अपनी कविता के लिए गद्य लिखा। उनकी कविता समझी जाए, इसके लिए गद्य लिखा। उन्होंने प्रगतिवादियों का हश्र देख लिया कि सीधे झंडा उठाकर चलने वाली कविताएँ, हँसिया और हथौड़ा उठाकर चलने वाली कविताएँ, पूँजीवाद, सामंतवाद का जिक्र करने वाली कविताएँ तो इनकी उपहास-वक्रता का शिकार हो जाती हैं। सब हँसते हैं, ये कोई कविता है साहब? लाल रूस है ढाल साथिया, हम मजदूर किसानों की…ये कोई कविता है? कविता तो वह होती है, जिसमें बिंब हों, प्रतीक हों, जिसमें आपके अंतर्लोक का कुछ ऐसा जटिल स्वरूप हो जो कविता के नए प्रतिमानों पर खरा उतरे। खैर, आप नहीं समझ सकते हैं, वह हम समझ सकते हैं।

ऐसे में मुक्तिबोध के सामने यह चुनौती थी। क्योंकि वे ‘रहना’ संप्रदाय के कवि थे, ‘होना’ संप्रदाय के नहीं। उनके यहाँ चिंताएँ रहती थीं और वे चिंताओं में रहते थे। लेकिन बताया गया जटिल दुरूह और न समझ में आने वाले कवि। फैंटेसी का कवि और ऐसा कवि जो अपने आपको कोसता है। ऐसा कवि जो मध्यवर्गीय सुविधाओं के जाल से निकलने को छटपटा रहा है। ऐसा कवि जिसकी अस्मिता की खोज अभी जारी है। ऐसा कवि जो अपने आप तक पहुँच ही नहीं पाया है। ऐसा कवि बन कर दिखाइए आप। एक और बड़ी गलती थी उनके आकलन में, वह यह कि उनकी कविता के वाचक नायक ‘मैं’ को उन्होंने कवि मान लिया। अगर मुक्तिबोध कोई कविता ‘मैं’ से शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कविता में वे स्वयं हैं। ‘मैं’ वैविध्यमय जीवन का कोई पात्र नहीं हो सकता क्या? अगर आप कोई उपन्यास लिखें और उसमें ‘मैं’ शैली में लिखना शुरू कर दें और आपका समीक्षक आपको कहे कि बलराम जी आपने अपने बारे में क्या-क्या लिख दिया? बलराम जी घबरा जाएँगे। अपने ऐसे-ऐसे चित्र दिखा दिए हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि कविता में जो ‘मैं’ है, वह कवि से इतर कोई और वाचक-नायक हो सकता है। वह कैसे आगे बढ़ता है, ये देखिये आप। ‘अँधेरे में’ कविता पर डेढ़ घंटे का सत्र हुआ वहाँ। और उस कविता पर जरा सी भी बात नहीं हो पाई। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस रहा। वह कविता एक फिल्म है, वह आठ सिक्वैंसिज और इकहत्तर सीन की एक फिल्म है। कोई अच्छा फिल्मकार उस पर अच्छी फिल्म बना सकता है और उसके गतार्थों तक आपको पहुँचा सकता है।

मुक्तिबोध की क्या खूबी है? वह जहाँ अँधेरे के रहने को दिखाते हैं, वहाँ से बात शुरू करके उजाले में रहने तक चलते हैं। उन आठ सिक्वैंसिज में धीरे-धीरे हर स्थिति में हुए परस्पर पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। ‘है कोई रक्तालोकस्नात पुरुष जो बार-बार आता है। पहचान बताता है, हृदय को देता है बिजली के झटके, कहता है ‘इस पर्वत संधि के गह्वर पार करो, रस्सी के पुल पर चलो, चल के दिखाओ, उधर जाओ। लेकिन डरता भी हूँ, उस प्रिय भव्य रूप को देख कर लगता है कि आजानुभुज बाहों में कस लूँ, हृदय में रख लूँ, लेकिन डर लगता है क्योंकि ये तुमसे कहेगा आ जाओ, निकल कर, मशाल लेकर आ जाओ। बाहर आकर लडो, जनसंघर्षों में कूदो और उनलोगों से मिलो जो परिवर्तनकामी हैं। वे तुम्हारे सहचर मित्र हैं, उनको ढूँढो।’ अब अगर एक सहचर मित्र कविता हो गई तो आपने कहा कि यह तो उसी कविता का एक्सटेंशन है। नहीं, ‘सहचर मित्र’ एक अलग थॉट है, अलग प्लॉट है। चिंतन एक है, उस चिंतन को कितने ही रूपों में व्यक्त किया। उन्होंने अपनी कविताओं को नागात्मन कहा कि ‘ओ मेरी कोबरा पायथन कविताओ, जाओ वहाँ तक, खोदो, भू-गर्भ शास्त्री बनो, निकाल कर लाओ सत्य। मणिरत्नों को खोजो जो समाज को परिवर्तन करने में तुमसे कोई भूमिका अदा कराएँ।’

छोड़िए साहब, बात लंबी हो जाएगी। वहाँ मिले विनोद कुमार शुक्ल, एक अद्भुत कवि हैं। विनोद कुमार शुक्ल मुक्तिबोध के साथी रहे, राजनांदगाँव में, और उनसे जीवन में पहली बार मिला, हालाँकि जब उनका पहला संकलन आया था, तब मैं हास्य कवि के रूप में नहीं जाना जाता था, सौभाग्य से। शुक्ल जी का बहुख्यात उपन्यास है, ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’। रहती थी, होती थी नहीं! बिंब, प्रतीक, यथातथ्य चित्रण, आत्मकथन, वर्णन और वक्तव्य इन सबके बीच में रहते हुए न रहना और कहीं की गोट कहीं फिट करना यह एक तारतम्य के साथ विनोद कुमार शुक्ल के मस्तिष्क में घटित हुआ। उस मस्तिष्क में हाथी जितनी जगह थी या कि दीवार में रहने वाली खिड़की जितनी चौखट और उस चौखट में अनंत का विस्तार, यह देखने की बात है। लेकिन अगर हम इस उपन्यास के शीर्षकों पर ही चर्चा करें तो कह सकते हैं कि सात खंडों के इस उपन्यास में सात शीर्षक हैं और वे स्वयं में कविता हैं। उपन्यास के प्रारंभ में शुक्ल जी ने मान लिया कि उपन्यास में एक कविता रहती थी। यह एक ऐसा ध्रुव सत्य है जिसको गद्य लेखन के बाद भुला दिया गया और सोचा गया जैसे कविता गद्य की हेकड़ी की भाषा के सामने बड़ी गिलगिली-सी कोई चीज है जिसे विमर्श के केंद्र में नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन कविता तो उपन्यास में रहती थी और उपन्यास की यही शक्ति भी थी कि कोरी गद्यता ही सब कुछ नहीं है, पद्यता के बिना साहित्य सृजन संभव नहीं है।

मेरी व्यंग्य की प्रेरणा या मुझे हास्य की डोर थमाने वाले कौन हैं? आप हैरान होंगे सुनकर, मुक्तिबोध हैं। मेरे प्रथम गुरु तो मेरे पिता थे। से.रा. यात्री जी इस समय के गुरु हैं, जब मैं पाँच-छः साल का था, सन् सत्तावन में तो ये खुर्जा छोड़कर ही चले गए थे। मेरे पिता के मित्र रहे और बाद में भी संपर्क बना रहा, मैं इनका बड़ा आदर करता हूँ। लेकिन कुछ चीजें हैं, जो आपको मिलती रहती हैं आगामी गुरुओं से, जिनके गुर लेकर आप आगे चलते हैं। मुक्तिबोध का वाचक-नायक जिसको गुरु बनाना चाहता था, वह एक ब्रह्मराक्षस था। जिसके प्राण में संवेदना थी स्याह। वह एकांत में रहता था, एकांत को पसंद करता था। प्राक्तन् श्याम काली बावड़ी में, पाप बोध का मैल। मैल फिर भी मैल। बाँह, छाती, मुँह छपाछप, रगड़ रहा था, ब्रह्मराक्षस देह। वह ब्रह्मराक्षस का सजल उर शिष्य बनना चाहता था। मैं भी चाहता था कि ब्रह्मराक्षस जो कर नहीं पाए, वह अशोक चक्रधर तू कर ले। तो करेगा कैसे? जहाँ प्राण में संवेदना स्याह है, उस संवेदना को जगाने के लिए भाषा तो सरल कर ले। भाषा सरल करके कुछ ऐसे रास्ते अपना, जिससे कि उनसे उन्हीं की बात कही जा सके। और इस तरह से कही जा सके कि उसे ये दुख न हो कि मुझे समझा नहीं गया। दिक्कत वहाँ क्या हो गई? ब्रह्मराक्षस के पास ज्ञान जरूरत से ज्यादा था। जरूरत से ज्यादा अंतर्विरोधी ज्ञान बड़ा नुकसानदेह होता है। गाँधी, रसेल, टायंबी, हिडेग्गर, स्पैंग्लर इन सबके सिद्धांतों का, सिद्ध अंतों का, विवेचन करते-करते वह मारा गया। न वह गाँधी को समझ पाया, न मार्क्स को, न टायन्बी को, न रसेल को, न टॉलस्टॉय को समझ पाया ब्रह्मराक्षस। अपना गणित करता रहा और उलझकर वहीं का वहीं मर गया। एक तम विवर की झाड़ी थी, जिसमें मरे पक्षी-सा सदा के लिए विदा हो गया। तब कोई शिष्य देखने गया होगा उसको और उसने पाया कि गुरुजी तो झाड़ियों में अटक के मर गए। ज़िंदगी का फल्सफा गाते रहे, क्या करूँ, ये मुझको समझाते रहे। सुन रहा था और से, पर यक-ब-यक, एक हिचकी आई और जाते रहे। तो क्यों मरे? क्योंकि प्राण में संवेदना थी स्याह। प्राण में संवेदना कब होती है? जब आप एकांतिक होते हैं, जब आप आत्मकेंद्रित होते हैं, जब आप व्यक्तिवादी होते हैं और जीवन-समाज से कट जाते हैं। वस्तुवादिता आपके सोच का केंद्रीय बिंदु नहीं रहती। अगर आप वस्तु-जगत में बाहर जाएँगे और देखेंगे, तभी तो आप तय कर पाएँगे कि गाँधी सही हैं, मार्क्स सही हैं, रसेल सही हैं, टायन्बी सही हैं, स्पैंगलर सही हैं, कौन सही है?

अगर आप निकलेंगे ही नहीं अपनी बावड़ी की अतल गहराइयों से, तो आप सभी को अस्वीकार करेंगे और चाहेंगे ये कि स्वीकार मुझे ही किया जाए। चाँदनी भी अगर आए तो वह मुझे नमस्ते करती हुई आए। सूरज अगर आए तो मेरे पैर छुए। अगर कोई तिरछी पड़ी रवि-रश्मि बावड़ी में पहुँच जाती है, तो ब्रह्मराक्षस बड़ा खुश होता है। अगर कोई उसके पैर छुए तो शुद्ध संस्कृत में गालियाँ देता है। बहरहाल, मुक्तिबोध चाहते हैं उस ब्रह्मराक्षस की मुक्ति। चाहते हैं कि उसको एक सकर्मक भूमि मिले। वह रहना सीखे, होना नहीं सीखे। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए तीन सोपान हैं जिनको अगर वह चढ़ के जाए तो बात बन सकती है। गड़बड़ी कहाँ होती है? होने और रहने के बीच में। होने से रहने तक आने में, तीसरे सोपान तक न पहुँच पाना एक कमी के तौर पर घटता है। पहला सोपान है आपका स्वानुभूत आदर्श। दूसरा सोपान है विवेक-प्रक्रिया और उसके निष्कर्ष। तीसरा है क्रियागत परिणति। आप जीवन में अपने अनुभवों की संपदा लेकर आगे बढ़े। उस सोपान में योगदान है आदरणीय से.रा. यात्री का, उसमें योगदान है मेरे पिता का, मेरे विद्यालय का, मेरे प्राइमरी अध्यापक का। अपने पिता के नीति-कथन को मैं आज तक नहीं भूला हूँ कि ‘दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अँधेरे में, और रात के अँधेरे में न करो कोई ऐसा काम, मुँह जो तुम छिपाते फिरो दिन के उजेरे में।’ मेरे अनुभव का सत्य क्या है? पिता से मैं कुछ लेकर निकला हूँ, मोहल्ला अहीरपाड़ा, खुर्जा की तंग गली से नवलपुरा तक जाते हुए, एसएमजेईसी इंटर कॉलेज की ओर चिंतन करते हुए कि मेरे पिता ने क्या लिख दिया था? इसका मतलब खास नहीं मालूम, लेकिन ये दो वाक्य तो दिल पर छप गए।

स्वानुभूत आदर्शों की तलाश प्राय: आपकी युवावस्था तक रहती है। अनुभव के तालाब में पानी बढ़ता जाता है और वह पानी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, अगर आप संवेदनशील हैं और आपकी आभ्यंतरीकरण की क्षमता थोड़ी ठीक-ठाक है तो आप इनहेल ज्यादा करेंगे, आप ज्यादा इंटेक करेंगे। इंटेक करके, अपने तरह-तरह के छोटे-बड़े नए अनुभवों में पुराने अनुभवों को घोल-घाल के उसको बाहर निकलने की उतावली होगी, अगर आप लेखक हैं तो। अगर आप रचनाकार हैं तो आपके अंदर एक छटपटाहट होगी, उसको सामने लाने की। उस छटपटाहट के लिए अगर आपके पास शब्द संपदा है तो अच्छे शब्दों में अच्छी बात कह लेंगे या जो शब्द लाएँगे उनमें नए अर्थ दे सकेंगे। जब आप सोच रहे होते हैं तो आपके अनुभवों का खजाना, स्मृतियों का कोष आपको सामग्री देने लगता है। लेकिन ये होता है किसी तत्काल की किसी कौंध से। वह कौंध ही अनुभवों के जरिए कल्पनाओं के महाद्वार खोल देती है। बस कोई कौंध आ जाए। अगर आ जाए तो फिर आप रचना में रह सकते हैं। रचना में होने के लिए नहीं, रचना में रहने के लिए और वह तभी होगा जब कोई चीज आपको हिला देगी, विचलित कर देगी। कोई सफेदी की चमत्कार रिन से, खटाक से। दुपहिए में जब तक किक नहीं लगेगी, तब तक स्टार्ट नहीं होगा। तो कल्पनाओं की उड़ान के लिए आपको एक किक चाहिए। पहले जब मोटर हमारे गाँव इगलास से हाथरस जाती थी तो एक आदमी, कंडक्टर और ड्राइवर में जो बलिष्ठ हुआ करता था, लोहे का हैंडल आगे लगा कर धाड़-धाड़ चार-पाँच-छः बार ताकत लगा कर घुमाता था, तब मोटर स्टार्ट होती थी साहब। स्टार्ट करने के लिए बहुत बल चाहिए, झटका चाहिए, धड़-धड़ करती बस चल पड़े, सवारियों को ढोती हुई आगे बढ़े। ऐसे ही रचना चलती है। भावों और कल्पनाओं की सवारियाँ शांत नहीं रहती हैं। उनमें ध्वनियाँ भरने के लिए शब्द आएँगे, फिर वे शब्द कागज पर उतरेंगे, कविता बनेगी।

लेकिन अगर किसी कविता में न अनुभव की जरूरत है, न आपको अपने इतिहास की आवश्यकता है, न आपको अपनी सांस्कृतिक प्रक्रिया का बोध है, न अपने इतिहास का और अपनी संस्कृति का ज्ञान है तो उस कविता का फलक छोटा होगा, उसमें आयाम कम होंगे। जो आप देखोगे, भोगोगे, देह से नेह से, अपनी ऐन्द्रिक अनुभूतियों को ही रचना के रूप में रखोगे। जो आपकी आँखों ने देखा, जो आपने सुना उसको उसी प्रकार से लिख दोगे। रचनाकारों की जमात में शामिल हो सकते हो। और ये सब देखा, सुना, भोगा अगर सपने में आया, अवचेतन से आया, अर्धसुप्तावस्था या दिवा-स्वप्न से चेतनाविहीनता में फैला और कलम उठाकर लिख डाला, यह दावा करते हुए जहाँ ये सब हो रहा है, मैं हूँ वहाँ। तो आप जहाँ हैं, जबकि आप वहाँ नहीं हैं, वहाँ जो होना आप दिखा रहे हैं, उस आपके होने को हम क्यों स्वीकार करें? तू हमें ऐसा कुछ दिखा न कि क्या आगे तक रहेगा। अगर समाज में चौतरफा घटित होते हुए के प्रति सजग संवेदनशील प्रतिक्रियाएँ हैं तो रचना आगे तक जीवित रहेगी–‘जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, / न रेशम सही तेरा रेशा रहेगा / अभी कर ले पूरे सभी काम अपने / तू क्या सोचता है हमेशा रहेगा।’

हमारा जो रहना है, वह तभी संभव हो पाएगा जब हमारी चेतना सिर्फ मनोविश्लेषणात्मक होकर नहीं बल्कि उसके साथ अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, गतिकता को, आवयविक एकता और गांभीर्य के साथ, महसूस करेगी।

मुझे लगता है, मैं ज्यादा बोल गया हूँ। अब वाइंड-अप करता हूँ, सिर्फ यह दोहराते हुए कि हास्य मुझे चार्ली चैपलिन का भाया, व्यंग्य मुक्तिबोध ने सिखाया। उन्होंने आत्मालोचना सिखाई। ‘अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, लिया बहुत ज्यादा, दिया बहुत कम, कम गया देश, अरे जीवन रह गए तुम। उदरंभरि अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया। लो हित-पिता को घर से निकाल दिया, जन-मन करुणा-सी माँ को हँकाल दिया। लिया बहुत ज्यादा, दिया बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम।’

अच्छा हुआ मुक्तिबोध कवि सम्मेलन मंचों पर अधिक नहीं आए। उन्हें कविताएँ आसान करनी पड़तीं और यदि ऐसी, समझ में आने वाली यही कविता भी सुनाते, तो काट दिए जाते, साहित्य से, पाठ्यक्रमों से, संगोष्ठियों से। ये कवि नहीं हैं, ये मंच का है, इसको हमारे साथ होने का अधिकार नहीं है। अच्छी बात ये है कि अच्छी चीजें सदा रहती हैं, आगे भी रहेंगी। अच्छे कवि होने और रहने के बीच साहित्य को समृद्ध करते रहें। आप और अच्छे लोगों को पुरस्कार देते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद!

♦

(‘नई धारा’ द्वारा 14 दिसंबर, 2014 को दिल्ली में आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में दिया गया दसवाँ उदयराज सिंह स्मारक व्याख्यान।)

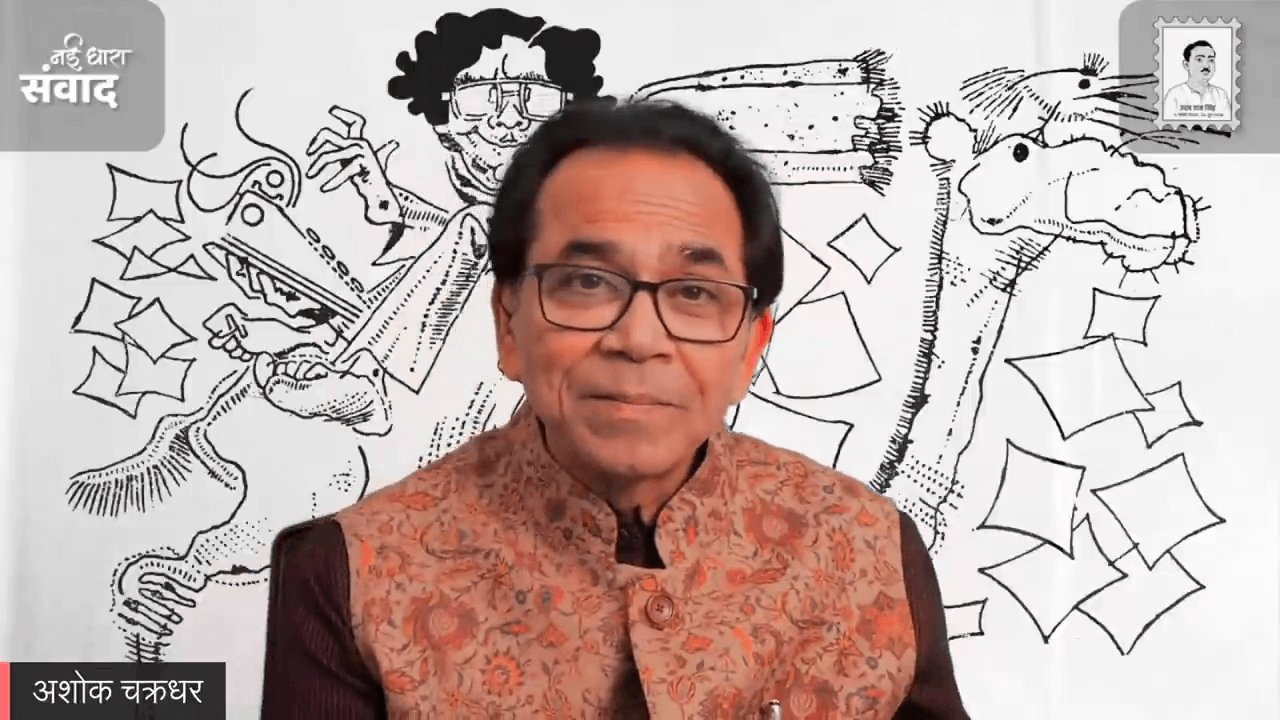

Image: Three Persons Viewing the Gladiator by Candlelight

Image Source: WikiArt

Artist: Joseph Wright

Image In Public Domain