प्रेमचंद और दलित विमर्श

- 18 April, 2025

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 18 April, 2025

प्रेमचंद और दलित विमर्श

पिछली दो-तीन दशाब्दियों से प्रेमचंद दलित-विमर्श के केंद्र में आ गए है। डॉ. धर्मवीर ने प्रेमचंद को ‘सामंत का मुंशी’, ’जारकर्म का दोषी’ कहा था। दलित-लेखकों ने प्रेमचंद के खिलाफ लिखने-बोलने में कुछ उठा नहीं रखा। प्रेमचंद के जीवनकाल में भी उनका कम विरोध नहीं हुआ था। उनको ‘घृणा का प्रचारक’, ‘ब्राह्मण विरोधी’, ‘प्रचारवादी’, ‘उपदेशक’, ‘विदेशी साहित्य का नकलची’ आदि क्या-क्या नहीं कहा गया। प्रेमचंद ने इन विरोधों को झेला और अपने पक्ष में कुछ खास जवाब नहीं दिए। उनके प्रशंसक बाल कृष्ण शर्मा ‘नवीन’ ने एक महत्त्वपूर्ण बात कही थी–‘प्रेमचंद के निंदक मर जाएँगे, लेकिन प्रेमचंद जीवित रहेंगे। आज प्रेमचंद के विरोधी पंडित ज्योति प्रसाद ‘निर्मल’ और ठाकुर शिवनाथ सिंह और ऐसे अन्य विरोधियों को कोई जानता है क्या? बहुत घटिया स्तर पर भी प्रेमचंद का विरोध हुआ था।’ मोटेराम शास्त्री कहानी पर तो मामला कोर्ट में भी पहुँचा था।

प्रेमचंद को लेकर दलित लेखकों का जातिवाद दृष्टिकोण अब जाकर थोड़ा शमित हुआ है। उनके सृजनात्मक और चिंतनपरक लेखन को लेकर कई तरह के प्रश्न किए जाते हैं। प्रेमचंद के लेखन में बेशक, अंतर्विरोध है। प्रेमचंद के लेखन में ही क्यों, विश्वसाहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ लेखक और उसके जीवन में जमीन-आसमान का फर्क दिखाई देता है। प्रेमचंद की खासियत यह है कि उनके लेखन और जीवन का फासला बहुत कम है। वे जैसा जीवन में थे, लेखन में भी लगभग वैसे ही थे। करीब साढ़े तीन दशक के अपने लेखन में प्रेमचंद ने विपुल साहित्य रचा। उनके लेखन के दो पक्ष हैं–सृजनात्मक और चिंतनपरक। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनातोले फ्रांस, गाल्सवर्दी, अलेक्जेंडर कुप्रिन की भी कुछ कृतियों के अनुवाद किए। ‘प्रेमचंद विविध प्रसंग’ के तीन खंडों में उनकी टिप्पणियाँ और समीक्षाएँ उनके विचारों को समझने में सहायक हैं। ‘चिट्ठी-पत्री’ भी प्रेमचंद के अंतर्मन को खोलती है।

प्रेमचंद के इस विपुल साहित्य में से सृजनात्मक साहित्य में अभिव्यक्त दलित विमर्श से अधिकांश विवाद पैदा हुए हैं। उनकी सर्वाधिक चर्चित कहानी ‘कफन’ को दलित लेखकों ने ‘दलित विरोधी’ कहा। इसके पहले प्रगतिवादी आलोचक हंसराज ‘रहबर’ ने प्रतिक्रियावादी या प्रगतिवाद विरोधी होने का आरोप लगाया था। दलित लेखकों ने उनके प्रसिद्ध उपन्यास ‘रंगभूमि’ की 2004 में प्रतियाँ जलायी थी। ‘गोदान’ के प्रकाशन के पूर्व ‘रंगभूमि’ उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता था।

प्रेमचंद ने पहली बार एक दलित सूरदास को ‘रंगभूमि’ का नायक बनाया। उपन्यास छपने के करीब अस्सी साल बाद दलित लेखकों ने इस आधार पर प्रेमचंद को दलित विरोधी करार दिया क्योंकि सूरदास को जातिवाचक नाम से अभिहित किया गया था। चमार संबोधन को भारतीय कानून के विरुद्ध बताते हुए प्रेमचंद की भर्त्सना की गई थी। ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा ‘जूठन’ में जातिसूचक नाम हैं, लेकिन ‘जूठन’ पर दलित लेखक उँगली नहीं उठाते। ‘रंगभूमि’ में प्रेमचंद ने सूरदास को इतना सम्माननीय पात्र बनाया है कि तथाकथित सवर्ण जाति का कोई पात्र उसकी ऊँचाई तक नहीं पहुँच सकता।

‘प्रेमाश्रय’ में अछूतों से बेगार लिए जाने और किसानों द्वारा भी उनसे दुर्व्यवहार किए जाने का वर्णन है। ‘कायाकल्प’ में दलितों से बंगार लिए जाने की प्रथा का कड़ा विरोध दिखाया गया है। ‘गबन’ उपन्यास में देवीदीन नामक खटीक पात्र का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को रेखांकित किया गया है।

उपन्यासों के अतिरिक्त प्रेमचंद की लगभग पचास कहानियों में भी दलित प्रश्न बड़ी प्रमुखता से उभरे हैं। उन पचास कहानियों में जो सर्वाधिक चर्चित कहानियाँ हैं, वे है–सद्गति, ठाकुर का कुआँ, मंदिर, मंत्र, घासवाली, सवा सेर गेहूँ, शुद्रा, कफन, देवी आदि। कफन को दलित-विरोधी कहा गया है, लेकन व्यंग्यार्थ इसका ऐसा नहीं है। प्रेमचंद का ‘इंटेशन’ दलित विरोध का नहीं, उसके प्रति मानवीय आग्रह का है। घीसू-माधव जैसे पात्र गोर्की और चीनी लेखक लु-सुन की कहानियों में भी मिलते हैं जो निठल्ले, चोर वगैरह हैं।

अपने उपन्यासों और कहानियों के अतिरिक्त प्रेमचंद ने जमाना, मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण आदि पत्रिकाओं में संपादकीय या टिप्पणियाँ लिखकर भारतीय समाज में दलित समस्या पर गंभीरता से विचार किया है। 1933 में ‘हंस’ पत्रिका के एक अंक के मुख्य पृष्ठ पर डॉ. अम्बेदकर का चित्र छाप कर उन्होंने अपने दलित-प्रेम का प्रमाण दिया। ‘प्रेमचंद’ विविध प्रसंग के तीन खंडों में से दूसरे खंड में ‘छूत-अछूत’ शीर्षक से प्रेमचंद के सत्ताईस लेख या टिप्पणियाँ संकलित हैं। ये प्रेमचंद के दलित चिंतन को दर्शाती हैं।

प्रेमचंद ने अपने कहानियों-उपन्यासों में दलितों को लेकर जो विचार रखे हैं, वस्तुतः वे आलेख उन्हीं के प्रतिरूप हैं। प्रेमचंद की दलित वर्ग के प्रति चिंता वास्तव में लोकतांत्रिक विचारों से ओत-प्रोत है। फरवरी 1934 में लिखी जातिभेद मिटाने की टिप्पणी अपने व्यंग्यार्थ में बहुत कुछ कह जाती है। ‘क्या हम पहले कायस्थ या ब्राह्मण या वैश्य हैं, पीछे आदमी? हम कितने गर्व से अपने को शर्मा, वर्मा, तिवारी, चतुर्वेदी लिखते हैं। खासकर उस दिशा में कि हमने वेद की सूरत भी नहीं देखी…।’ ‘विविध प्रसंग’ के इस दूसरे खंड में प्रेमचंद ने एक शृंखला-लेख भी लिखा है–‘हिंदू समाज का वीभत्स दृश्य।’ जितनी तीखी भाषा में प्रेमचंद ने यह शृंखला लिखी है, वह हिंदुओं की आँखें खोलने वाला है। इस खंड में दलित प्रश्न बड़ी प्रमुखता से उभरे हैं, हालाँकि ये विचार गाँधी से प्रभावित हैं। ‘छूत-अछूत’ शीर्षक से संकलित 27 लेख भी 1932-34 के बीच लिखे गए हैं। ‘विविध प्रसंग भाग-दो’ में प्रेमचंद लिखते हैं–‘हम स्वीकार करते हैं कि शूद्रों के साथ हमने अन्याय किया है। हमने उन्हें जी भर कर रौंदा, कुचला, दला।’ प्रेमचंद इस लेख में पूर्णतः गाँधी के विचारों के समर्थन में खड़े दिखते हैं।

‘अस्पृश्यता या छुआछूत अगर हिंदू धर्म में हो तो मुझे कहना पड़ेगा कि उसमें शैतानियत भरी हुई है, धर्म नहीं।’ (विविध प्रसंग भाग-दो, पृ.-422)

‘विविध प्रसंग’ के कुछ लेखों से ज़ाहिर है कि प्रेमचंद दलितों की दशा को लेकर गाँधी से ज्यादा प्रभावित है, अम्बेदकर से कम। 14 नवंबर 1932 को ‘हरिजनों के मंदिर-प्रवेश का प्रश्न’ में वे गाँधी जी का ही समर्थन करते हैं। लिखते हैं, यदि यह प्रश्न हल न किया गया तो महात्मा जी फिर न अनशन शुरू कर दें!

महात्मा गाँधी के अनशन के दबाव में अम्बेदकर ने ‘सम्मिलित निर्वाचन’ को स्वीकार कर लिया, लेकिन बम्बई कॉरपोरेशन के चुनाव में एक हरिजन देवरूखकर को सवर्ण हिंदुओं ने जिस तरह हराया, उससे प्रेमचंद को ठेस पहुँची। उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा, वैमनस्य बढ़ेगा और पूना समझौते का जो उद्देश्य था वह गायब हो जाएगा।

हरिजनों के साथ हिंदुओं के अन्याय-अत्याचार को प्रेमचंद ने अपने पूरे लेखन में उजागर किया। हमेशा उन्होंने हरिजनों के पक्ष में लिखा। इसके लिए उन्हें उपेक्षा और प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। ‘छूत-अछूत’ लेखमाला प्रेमचंद के दलित विषयक दृष्टिकोण को समझने में न सिर्फ सहायक है, बल्कि भविष्य का आईना भी है। प्रेमचंद का निष्कर्ष-वाक्य है–‘क्या छूत का भूत हमारे सिर से न उतरेगा?’

1934 तक प्रेमचंद पर गाँधीवाद का गहरा प्रभाव था। दलितों को देखने का उनका दृष्टिकोण गाँधी से अलग नहीं था। 1936 में, यानी जीवन के अंतिम समय में, गाँधीवाद से उनका मोह भंग हुआ। ‘महाजनी सभ्यता’ शीर्षक लेख में उनके प्रगतिशील विचारों के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं।

निष्कर्षतः प्रेमचंद का जीवन, व्यक्तित्व और चिंतन संघर्ष की कथा है। उनके चिंतन और लेखन का मूल तत्व मानववाद और विवेकशील जनतांत्रिक भावना है। उनके सृजनात्मक लेखन में दलित विमर्श इतना प्रखर है कि प्रेमचंद दलित लेखक ही प्रतीत होते हैं। यदि कोई प्रेमचंद की जाति से अनभिज्ञ हो तो लगेगा, प्रेमचंद दलित लेखक थे। प्रेमचंद ने ‘हंस’ पत्रिका को बचाए रखने के बड़े जतन किए। उस समय काँग्रेसियों ने उनको आश्वासन देकर भी छल किया। इस कटु अनुभव को प्रेमचंद ने झेला। यदि प्रेमचंद कुछ और समय तक जीवित होते तो समाजवादी चिंतन के प्रभाव में उनका दलित विमर्श और प्रखर होता।

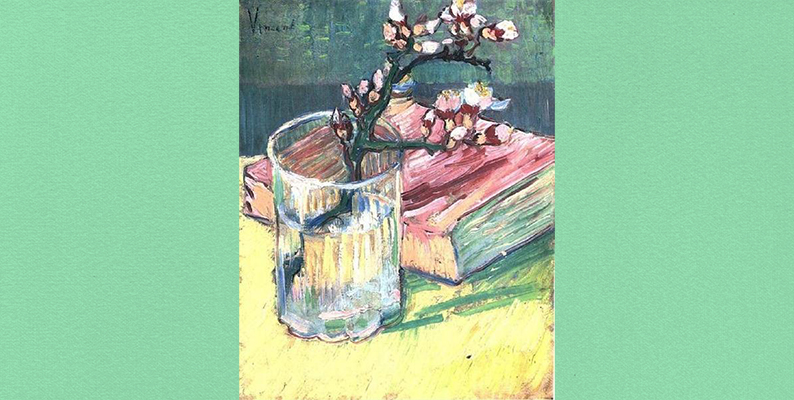

Image name: Blossoming Almond Branch in a Glass

Image Source: WikiArt

Artist: Vincent van Gogh

This image is in public domain.