साहित्य और समाज

- 1 December, 1951

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 December, 1951

साहित्य और समाज

साहित्य और समाज का संबंध ढूँढ़ने की जैसी प्रबल चिंता समालोचकों में पाई जाती है, वैसी साहित्य-सर्जक कलाकारों में नहीं। साहित्यकारों ऐसी जो भी प्रवृत्ति है, वह उनकी अंत:चेतना का अंग बनकर रहती है और उनके द्वारा रचित साहित्य में प्रकट होती है, और तभी आलोचकों को विभिन्न साहित्यकारों की कृतियों में समाज की झलक भिन्न अनुपात में मिलती है। हिंदी में इस प्रकार के अनुसंधान की चेष्टा अपेक्षाकृत नई है, क्योंकि हिंदी का आलोचना-साहित्य ही अपेक्षाकृत अल्पवयस्क है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि आलोचना रचनात्मक-साहित्य के निर्माण के बाद ही आ सकती है।

अस्तु, इस प्रश्न को लेकर आलोचकों के कई वर्ग बन गए हैं और सभी वर्गों के अपने मतवाद हैं। पर सब-के-सब कम-से-कम इस बात पर एकमत हो सकते हैं कि साहित्य मानव की लौकिक चेष्टा है और इसकी उत्पत्ति भी लोकगत है। इसके दो मुख्य कारण हैं। (1) सभी प्रकार के साहित्य को–वह मौखिक अलिखित लोक साहित्य हो, अथवा लिखित कविता, कहानी और उपन्यास–वाणी अथवा भाषा और लिपि का आश्रय लेना पड़ता है। वाणी, भाषा और लिपि स्वत: सामाजिक जीवन की उपज हैं। इस प्रकार साहित्य को अपने अस्तित्व के लिए जिन मौलिक और प्रथम माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है, वे माध्यम समाज की देन हैं। (2) साहित्य सृजन करने वाला व्यक्ति कितना भी व्यक्तिवादी क्यों न हो, वह अंतत: सामाजिक प्राणी है। वह अपनी अनुभूतियों को अपने आसपास के जीवन से ग्रहण करता है। यह सर्वथा अलग सवाल है कि कौन साहित्यकार कितनी दूर तक अपनी अनुभूतियों को सारे समाज की अनुभूतियों का प्रतिनिधि बना पाता है, और कौन नहीं।

अन्य कलाओं की भाँति साहित्य की एक मूल प्रवृत्ति प्रेषणीयता है। क्योंकि इंसान अपने हर्ष-शोक, आशा-आकांक्षा को दूसरों पर व्यक्त करना चाहता है। इसलिए कला में कलाकार के मनोभावों और अनुभूतियों की झलक मिलती है। जिस कृति में इन मनोभावों का जितना अधिक साधारणीकरण हुआ रहता है, उसकी एक अपील भी उतनी ही व्यापक होती है। साहित्य में अभिव्यक्ति के साधन अपेक्षाकृत सूक्ष्म होते हैं। इसलिए इसकी पद्धति और स्थिति अधिकांश में प्रतिबिंबिक है।

पर यह प्रतिबिंब क्या केवल साहित्यकार के निजी मनोभावों का होता है? आखिर किसी भी व्यक्ति की अनुभूतियाँ कहाँ जन्म ग्रहण करती हैं? समाजगत जीवन में ही तो? पर सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब साहित्य में सीधे नहीं उतर आता, बल्कि वह साहित्यकार के मनोभावों, विचारों का रंग लेकर उतरता है। इसलिए साहित्य में लोक जीवन का जो प्रतिबिंब मिलता है, वह बड़ा ही सूक्ष्म और तीर्यक रहता है। फिर, जो लेखक जितने बड़े दायरे से अनुभूतियों का बिंब ग्रहण करता है, उतनी ही व्यापक उसकी कला की प्रेषणीयता होती है। इसलिए साहित्य में कलात्मक उत्कर्ष के लिए उसका व्यापक संबंध समाज-जीवन से रहना आवश्यक है।

पर इस संबंध का स्वरूप कैसा हो? क्योंकि उस पर ही बिंब-ग्रहण की क्षमता निर्भर करती है। यह संबंध मूलत: रागात्मक ही होना चाहिए। सामाजिक प्राणी के लिए यह अनिवार्य भी है, क्योंकि समाज संघटन के पूर्व से ही, जबकि मनुष्य प्रकृति का अंगमात्र था और अहेरी का जीवन बिताता था, प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से उसके हृदय में रागात्मक वृत्तियों का उन्मेष हुआ। जिन पशुओं से उसे आहार मिला, जो निरीह होकर उसके पास आए, उन्हें वह प्यार करने लगा। जो खतरनाक थे, उनसे उसने डरना सीखा और उन पर आघात करना भी। जिन फूलों के रंग और गंध से उसकी इंद्रियों को तृप्ति मिली, जिन वृक्षों से शीतल, सघन छाया और मधुर फल मिले, उन सबके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ गई। उसी प्रकार विषैले, कड़वे फलों और कटीली झाड़ियों से विराग उत्पन्न हुआ। कहने का तात्पर्य यह कि मनुष्य की रागात्मक वृत्तियों की उद्भावना समाज-संघटन के पूर्व बन गई थी। उनके आग्रह पर मनोभावों की अभिव्यक्ति की प्रेरणा उत्पन्न हुई। फिर संकेतों और भावसूचक ध्वनियों का जन्म हुआ। संकेतों की चित्रात्मकता और प्रतीकात्मकता तथा भावों के अर्थ की स्थापना जब ध्वनियों में हो गई, तो सार्थक शब्द और भाषा बनी। यहाँ स्मरण रहे कि संकेतों और भावों की प्रतीकात्मकता की स्थापना का अर्थ है अनेक व्यक्तियों पर उन संकेतों और भावों द्वारा निश्चित अर्थ ही का ज्ञापित हो जाना, अर्थात उनका सबके लिए बोधगम्य, ग्राह्य और मान्य होना। यह निरंतर के व्यवहार और अभ्यास से ही हुआ होगा।

पर यदि भाषा सामूहिक जीवन की उपज है, तो हमें मानना पड़ेगा कि भाषा निश्चय ही समाज-संघटन में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई होगी। उसी प्रकार, प्रारंभ में मनुष्य का भावकोष सीमित था। शब्द थोड़े थे, उनके अर्थ भी सरल थे, क्योंकि जीवन की परिस्थितियाँ सरल और गिनी-चुनी थीं। जैसे-जैसे समाज का जीवन जटिल होने लगा, भावों, अनुभूतियों और भाषा में संशिलष्टता का प्रवेश होने लगा! इस प्रक्रिया को विभिन्न काल के साहित्य में स्पष्ट देखा जा सकता है। जैसे, वैदिक ऋषियों की ऋचाओं और मंत्रों में भावाभिव्यक्ति की योजना नितांत सरल और सीधी है। क्योंकि उस काल का जीवन ही सरल और सीमित था। पर, ज्यों-ज्यों समाज-संस्थाएँ संघटित होती गई त्यों-त्यों मनुष्य के भावलोक में भी जटिलता आती गई। साथ ही शब्दकोश और अर्थकोश में भी अभिवृद्धि होती गई। फलत: साहित्य में क्रमश: संश्लिष्ट भावों की योजना होने लगी।

इस मीमांसा से हम दो स्पष्ट निष्कर्षों पर पहुँचते हैं। (1) समाज का जीवन जितना जटिल होता जाएगा, साहित्य में उतनी ही संश्लिष्टता आती जाएगी। (2) साहित्य में जितने प्रकार के भावों की योजना आएगी और जितनी व्यापक अनुभूतियों का बिंब ग्रहण होगा, उसकी अपील, उसकी प्रेषणीयता उतनी ही व्यापक, विशद और मार्मिक होगी।

इसलिए साहित्य समाज-जीवन को किसी भी स्थिति में छोड़कर नहीं चल सकता। साहित्यकार की स्थिति हारिल जैसी है। वह गंधपूर्ण भास्वर व्योम में कितनी ऊँची उड़ान क्यों न ले, उसकी चंगुल में धरती का एक तिनका अवश्य ही होना चाहिए, अन्यथा वह उड़ नहीं सकेगा, या उड़ेगा भी, तो पुन: धरती पर लौट नहीं सकेगा।

किंतु साहित्य में समाज की प्रतिच्छवि किस प्रकार उतरे? इस प्रश्न पर मतों का घोर विरोध है। एक ओर तो मार्क्सवाद को तोते की तरह दुहरानेवाले ‘प्रगतिवादी’ आलोचक हैं। दूसरी ओर वैसे लोगों का गिरोह है जिन्हें साहित्य की स्वतंत्र, शाश्वत सत्ता का इतना प्रबल आग्रह है कि उस पर किसी भी मौलिक तत्त्व की छाया उन्हें सह्य नहीं। इन विरोधी मतवादों के कारण साहित्य के स्पृहणीय मूल्यों का प्रश्न बेतरह उलझ गया है। क्योंकि दोनों दल अपने प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का सर्वथा बहिष्कार और खंडन कर के चलने में अपनी विजय मानते हैं। पर क्या जीवन कभी बहिष्कार के मार्ग पर चलकर पनप सकता है? वह तो विरोधों को समेट कर विस्तार और गति पाता है।

प्रगतिशीलता का दंभ करने वालों के विश्वास की आधार-शिला मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। मार्क्स का मत है कि जीवन की अभिव्यक्ति विरोधी पदार्थों के द्वंद्व के माध्यम से होती है। पदार्थ जड़ और भौतिक है, सदा परिस्थितियों से प्रभावित होने वाला है और परिवर्तनशील है। उसका परिणाम ही परिवर्तित होते-होते गुण में परिणत हो जाता है, और जड़ चेतन में। इस क्रम में शाश्वत कुछ नहीं है, है केवल परिवर्तन की प्रक्रिया। इस गतिशील समाज संघटन को धारण करने वाली मौलिक शक्ति है उस समाज की आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था की बुनियाद पर ही समाज-संस्थाओं जैसे राज्य, सरकार, धर्म, विवाह, आचार-विचार आदि का ढाँचा खड़ा होता है। सामाजिक जीवन में ऐसा कोई भी संबंध नहीं, जो आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित नहीं हो।

अब देखिए हमारे प्रगतिवादी आलोचक किस प्रकार इस समाजशास्त्रीय सिद्धांत का साहित्य में प्रयोग करते हैं।

उनका कहना है कि समाज में व्यक्ति का रागात्मक संबंध आर्थिक स्वार्थों के अनुसार स्थापित होता है, इसलिए अंतत: साहित्य में वर्ग-स्वार्थ की ही अभिव्यक्ति होती है। जो साहित्य शोषित वर्ग के अर्थात बहुमत के स्वार्थों की हिमायत करता है और वर्ग-संघर्ष की अग्नि में प्रभु वर्ग के विरुद्ध घृणा और आक्रोष, वासना और जुगुप्सा का घी डालता है, वही स्वस्थ साहित्य है। और जो साहित्यकार और साहित्य इस लकीर से रंचमात्र भी अलग होता है वह हेय और त्याज्य है।

वस्तुत: यह कुत्सित समाजशास्त्रीयता न मार्क्सवाद के साथ न्याय करता है और न साहित्य के साथ। एक तो मार्क्स ने कहीं भी आग्रह नहीं किया है कि समाज के आर्थिक विश्लेषण का साहित्य में इस प्रकार से यांत्रिक प्रयोग किया जाए और न यह बुद्धि-गम्य ही दीखता है कि 19वीं सदी में प्रतिपादित सिद्धांत को ज्यों का त्यों आज भी हम स्वीकार कर लें और अन्य उद्घाटित ‘सत्यों’ और अनुभवों को व्यर्थ जाने दें। दूसरे, साहित्य समाज का प्रतिबिंब तो होता है पर इसका यह अर्थ नहीं कि साहित्य, इतिहास और अर्थशास्त्र में कोई मौलिक भेद नहीं बच जाए। साहित्य समाजगत जीवन की अनुभूतियों को भावलोक में ग्रहण करता है। इसलिए उसमें मतवाद के आग्रह पर किसी विशिष्ट सिद्धांत का मौलिक निरूपण कदापि स्पृहणीय नहीं। यदि उसमें बहुमत अर्थात शोषित वर्ग के भावों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, जन-जीवन का बिंब नहीं उभर पाता, तो इन तथाकथित प्रगतिवादी मित्रों को–यदि उन्हें अपने मत पर पूर्ण आस्था है, निश्चिंत रहना चाहिए कि वैसा साहित्य स्वत: सीमित और प्रभावहीन बनकर रह जाएगा।

जो लोग प्रगतिवादियों के मत के विपरीत साहित्य की शाश्वत सत्ता का नारा बुलंद करते हैं, वे भी दूसरे छोर से ही बातें करते हैं। वे साहित्य को भावविलास का क्षेत्र मानते हैं। उन्हें साहित्य में किसी भी भौतिक तत्त्व या शक्ति की अभिव्यक्ति कबूल नहीं। उनके लिए भौतिक जीवन का कोई साहित्यिक उपयोग नहीं। वे यह भी शायद नहीं मानते कि मनुष्यों के रागात्मक संबंध और उनके मनोभावों पर जीवन की आर्थिक परिस्थितियों का कोई चिंतनीय असर पड़ता है। यह मत न केवल समाजशास्त्र के विपरीत है, बल्कि मनोविज्ञान के भी। हाँ, यह मत अवश्य केवल सौंदर्य-शास्त्र और रचना के शिल्पविन्यास को अपना पथप्रदर्शक मानता है। इस कसौटी पर खड़ी उतरनेवाली रचना ही उन्हें मान्य है।

पर इस मत को लेकर चलने वाले साहित्यकार बहुधा अपने व्यक्तिगत मनोभावों को लेकर इतना उलझ जाते हैं कि उनकी रचना की प्रेषणीयता बिल्कुल शून्य हो जाती है।

अत: इन दोनों प्रकार के मतवाद के कारण प्रतिक्रियात्मक साहित्य का ही निर्माण हो सकता है। समाज और साहित्य के संबंध का अगर कोई अर्थ है तो केवल तात्कालिक रूप में। जैसे आज के मशीन युग में रहकर हम मध्ययुगीन भावों की अवतारणा करें, तो निश्चय ही उसमें जीवन की अभिव्यक्ति रहेगी, पर ऐसे जीवन की, जो विगत हो गया है और जिसकी अनुभूतियाँ साहित्यिक-सांस्कृतिक परंपरा का अंग बनकर रह गई हैं। वैसे साहित्य से जन-जीवन का रागात्मक तादाम्य स्थापित नहीं हो सकता।

उसी प्रकार साहित्य की शाश्वत सत्ता का कोई अर्थ हो सकता है, तो यही कि साहित्य भी मनुष्य की एक विशिष्ट चेष्टा है जिसमें सामाजिक जीवन की अनुभूतियों का प्रतिबिंब सतत उतरता रहता है और उसके जरिए मनुष्य भावकोष की अभिवृद्धि भी करता है।

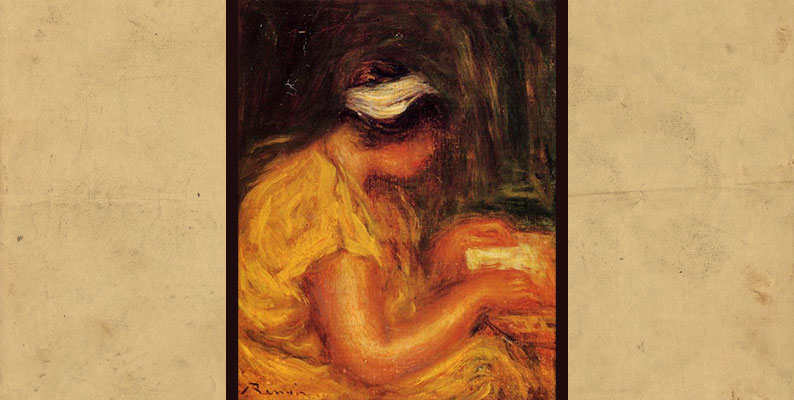

Image: Young Woman Reading

Image Source: WikiArt

Artist: Pierre Auguste Renoir

Image in Public Domain