गाँधीवादी अर्थव्यवस्था

- 1 May, 1951

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 May, 1951

गाँधीवादी अर्थव्यवस्था

“अतएव महानुमाप-उत्पादन के सस्तापन का तर्क कोई मूल्य नहीं रखता। यहाँ कम परिव्यय दूसरों मदों के उन शोषणों के कारण है, जिनका भार न्याय दृष्टि से निर्माणी-स्वामियों पर पड़ना चाहिए था। इस दृष्टि से इसे चोरी किए गए पदार्थों की बिक्री ही समझना चाहिए।”

गाँधी जी के जीवन के विशिष्ट गुणों का स्पष्टतर आभास उनकी सत्य एवं अहिंसा के प्रति अगाध निष्ठा में मिलता है। अतएव उनके नाम से संबंधित कोई भी अर्थ-व्यवस्था उनकी उपयुक्त विशिष्टता के अनुरूप ही हो सकती है। आज तो सारा संसार हिंसा एवं मिथ्या प्रचार में संलग्न है। केवल गाँधीवादी आदर्श ही अहिंसा एवं सत्य के महान सिद्धांतों के पोषक रह गए हैं। इन्हीं गुणों की भित्ति पर आश्रित कोई भी अर्थव्यवस्था शाश्वत रहते हुए मानव समाज को सुख एवं शांति प्रदान कर सकती है।

स्वाभाविक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मूलभूत प्रधान आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक रहती है; जिससे हमारा शरीर सतत स्वस्थ-सजीव एवं कार्यक्षम रखा जा सके। जब तक हम अपनी उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति, बिना किसी अन्य के अधिकारों पर आघात किए न कर सकें, तब तक अहिंसा का कोई प्रयोजन नहीं रहता।

कृत्रिम अर्थव्यवस्था

सामान्य रूप से समझी जाने वाली पाश्चात्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आवश्यकताओं की बाहुल्यता को प्रधानता दी जाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में पहले प्रदाय की सृष्टि की जाती है और उसके बाद अभियाचन का प्रसार किया जाता है। फिर इन उत्पादित वस्तुओं को बेचने का प्रयत्न किया जाता है। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि उपर्युक्त ढंग से अनेक अनैसर्गिक लिप्साओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था अभियाचनाओं से सर्वथा असंबंध वस्तुओं का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए जूतों का कारखाना अपनी पूरी शक्ति के साथ निर्माण कार्य करेगा; उसे अपने माल की माँग का कोई ध्यान नहीं रहता। वह तो प्रतिस्पर्धा के साथ केवल निर्माण में ही लगा रहता है। जब वह अपने पूर्ण सामर्थ्य के अनुरूप निर्माण कर लेता है तब उसे वस्तुओं की बिक्री का ध्यान आता है और वह उन्हें अन्यत्र बेचने का मार्ग खोजता है। स्पष्टीकरण के लिए इटली का ही उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि वह दस लाख जूते के जोड़े तैयार करता है। यदि वह उन्हें अपने देश में खपा नहीं सकता तो उसे अन्यत्र बाजारों का निर्माण करना पड़ता है।

इटली ने अबिसीनिया में देखा कि मनुष्य नंगे पैर रहते हैं; उसे उन्हें सभ्य बनाने एवं उनको जूतों से सज्जित करने का अवसर मिला और इस प्रकार उसके जूतों के लिए वहाँ बाजार हो गया। इस नीति से विदेशियों के जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए राजकीय शक्ति की आवश्यकता होती है और ऐसी शक्ति की प्राप्ति के प्रयत्न में हिंसा का आश्रय लेना आवश्यक हो जाता है।

इस शताब्दी के प्रारंभ में जब जापान अपने उद्योगों में समीचीन उन्नति कर चुका तो उसने भी ठीक इसी ढंग से अपनी विपणियाँ अनेक देशों में प्रस्थापित की। कालांतर से उसे जान पड़ा है कि सीधे राजकीय शक्ति के अभाव में अपनी विपणियों पर समुचित नियंत्रण रखना संभव नहीं है। यही कारण था कि उसने चीन को अपने नियंत्रण में लेने का संकल्प किया। यदि हम विदेशी वस्तुएँ खरीदते रहें तो अवश्य ही एक न एक दिन हिंसा को आश्रय देना ही होगा। जापान भारत में भी आ पहुँचा था और कम मूल्य पर कम टिकाऊ वस्तुएँ बेचकर यहाँ की विपणियों पर आधिपत्य जमा लिया था। अब लगभग आधी शताब्दी के पश्चात उसे बोध होने लगा है कि उसकी संपूर्ण विपणियों पर उसका अपना नियंत्रण आवश्यक है।

वैदेशिक आधिपत्य

अस्तु, विदेशी वस्तुओं का क्रय निश्चय ही विदेशियों को हमारे देश पर आधिपत्य जमाने के लिए निमंत्रण है। अतएव हम में से जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं उन्हें विदेशी वस्तुओं का क्रय जितना संभव हो उतना कम कर देना चाहिए। यह तो हमारे लिए अव्यवहार्य है कि एक ओर तो हम उनका माल खरीद कर उन्हें आमंत्रित करें और दूसरी ओर उन्हें विभीषक-विध्वंसकारी शस्त्रों से मार भगाने की चेष्टा में लगे रहें। जहाँ मृत शरीर होगा वहाँ गिद्ध भी होंगे ही। गिद्धों से मुक्ति पाने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग तो मृत शरीर को गाड़ देने में है। विदेशी वस्तुओं द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसे ही मृत शरीर की द्योतक है। यदि वैदेशिक व्यापार अतिरिक्त पदार्थों में ही हो, तो ठीक ही है क्योंकि अतिरिक्त पदार्थों का विदेशी व्यापार हिंसा का सृजन नहीं करता। ऐसे व्यापार में दोनों पक्ष उन पदार्थों का विनिमय करते हैं जो उनके उपभोग से अधिक हो और जिन्हें पूर्णतया वे काम में नहीं ला सकते। इस प्रकार का विनिमय तो उभय पक्ष को लाभप्रद होता है जहाँ दोनों पक्षों में पूर्ण संतोष रहता है। वहाँ हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं रहता।

व्यापार में सत्यता

उत्पादन की खपत के लिए विज्ञापन द्वारा माँग निर्माण करने की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रस्तुत पदार्थों के उपभोग का गुणगान करता है। ये विज्ञापन अवश्यमेव सत्य का सीमोलंघन कर देते हैं। उक्त पदार्थों को खरीदने के लिए ग्राहकों को विवश करने में अतिरंजन एवं मिथ्या विज्ञापन का आश्रय भी लिया जाता है। यद्यपि ये क्रियाएँ प्रत्यक्ष हिंसा को नहीं उकसातीं तथापि इस प्रकार का मिथ्या विज्ञापन एवं प्रचार अवश्यमेव आक्षेपजनक है।

व्यक्तित्व का विकास

हमारा जीवन हमारे शरीर में निहित अनेक पदार्थों का कोरा प्रतीक ही नहीं है। प्रत्युत् वह तो भौतिक स्वत्वों से बहुत ऊँचा उठा हुआ है। हमें हमारे जीवन-दर्शन के हेतु, हमारे व्यक्तित्व के हेतु, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक संभावनाओं को देखना होगा। व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व अपने विकास के लिए अभीच्छा बाहुल्य की पूर्ति नहीं चाहता, अपितु जितना सरल जीवन होगा उतनी ही सरलता के साथ उसका विकास होगा। राष्ट्र के भावी जीवन को ऊँचा उठाने के लिए मनुष्य साधारणत: जो योजनाएँ बनाने का उपक्रम करते हैं, वे अधिकांश में भ्रामक ही सिद्ध हुई हैं। साथ ही जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की भी बातें निरंतर कही जाती हैं। हमारे देश में तो लोग केवल जीवन रख सकने के साधनों को ही जुटा सकते हैं। उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की बातें तो उपहासास्पद ही कही जा सकती हैं। यहाँ जीवन-स्तर उन्नत बनाने का प्रथम मंतव्य प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति से होना चाहिए न कि नई आदतों के उभाड़ने में। ‘उन्नत जीवन प्रमाप’ का आशय आजकल प्राय: अभीच्छा-बाहुल्य की संतुष्टि से समझा जाता है। जीवन-वैशिष्ट्य से उसका संबंध नहीं माना जाता। वह तो व्यक्ति की अधिक वस्तुओं को बर्तने की अवस्था से संबंध रखता है। अतएव इस स्थिति का वास्तविक चित्रण करने के लिए उसे सरल अथवा जटिल जीवन कहा जाना चाहिए न कि उन्नत अथवा निम्न। एक ब्रिटिश टामी के जीवन-स्तर को महात्मा गाँधी के जीवन से उच्चतर केवल इसीलिए नहीं कहा जा सकता कि उनकी वेशभूषा और अन्नप्राशन में कीमती भोजन, मद्यपान, धूम्रपान एवं वस्त्रों की बाहुल्यता रहती है। अपितु हम तो यह कहेंगे कि गाँधी जी के जीवन का प्रमाप अधिक ऊँचा था क्योंकि उनके जीवन में उदार, मानवी गुणों की संपन्नता थी और उनकी भौतिक आवश्यकताएँ सरलता में पगी हुई थीं जबकि (गुणात्मक दृष्टि से) ब्रिटिश टामी का जीवन-प्रमाप निम्न कोटि का तथा इयत्तात्मक दृष्टि से जटिलता के दोष से परिपूर्ण है। अतएव हम हमारे राष्ट्र को जो जीवन-स्तर देना चाहते हैं वह सरलता की दृष्टि से उन्नत होगा। भौतिक संपत्ति बाहुल्य अपनी स्वाभाविक दुश्चिंताओं एवं लिप्साओं से सारे जीवन को नीरस एवं दुर्भर बना लेगा। उपर्युक्त प्रवृत्तियों के भार-वैषम्य के कारण व्यक्ति अपनी मानव सुलभ सरलता एवं अन्य गुणों का विकास ही नहीं कर पाता और उसका जटिल जीवन उसकी शक्ति और सद्विचार चिंतन को रोक देता है। फिर ये प्रवृतियाँ उसके आत्मविकास के लिए घातक बन जाती हैं।

अभीष्ट उद्देश्य

गाँधीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य हमारे संपूर्ण समाज को उसकी अन्न, वस्त्र, संरक्षण, शिक्षा, औषधि, आरोग्यता आदि विषयक आवश्यकताओं की पूर्णतया पूर्ति द्वारा संपन्न बनाए रखना है। ये हमारी अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं; और यदि हम इस दिशा में प्रयत्न भी करते रहें तो भी इनकी पूर्ति हमारी शक्ति के बाहर की बात नहीं है। इनके अतिरिक्त यदि हम भोगविलास की अभिलिप्सा में संलग्न हो जाएँ तो संपूर्ण मानवी जीवन उसके संपादन में ही लगा रहेगा। इसलिए यदि हमारे राष्ट्र के लिए कोई योजना तैयार करनी हो तो जीवनोपयोगी पदार्थों–जैसे कपास, अन्न, वनस्पति, फल, सामान्य गृहनिर्माणोंपयोगी साधनों–को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।

धन वितरण

धन वितरण का कार्य समुचित एवं संतोषप्रद ढंग से होना चाहिए। हमारी प्रमुख समस्या हमारे चालीस करोड़ बंधुओं को इस ढंग से वृत्ति देना है, जिससे वह अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि हमारे कार्य की रीति ऐसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत धन का वितरण धनोत्पादन की विधि के अनुकूल रहे। यदि उत्पादन और वितरण साथ-साथ न चलते रहे तो एक ओर तो विपुल धनसंचय हो जाएगा और दूसरी ओर निर्धनता एवं दुख-दारिद्र्य।

रीति

हमारे देश में पूँजी का तो अभाव है; तथापि श्रम के साधन अनंत हैं। भौतिक संपत्ति का उत्पादन दो प्रकार से हो सकता है–एक तो महानुमाप यंत्रों की सहायता द्वारा थोड़े से परिश्रम से, दूसरे निन्यून महानुमाप यंत्र के साथ अधिकाधिक श्रम द्वारा। अतएव हमारे देश की वर्तमान परिस्थितियों में दूसरी पद्धति अधिक सुविधा की है। लोगों के पास प्रमाणित एवं केंद्रीभूत उद्योगों के लिए आवश्यक यंत्रों को खरीदने के लिए धन नहीं है। अमेरिका और इंग्लैंड ने उत्पादन की जो पद्धति अपनाई थी उसका संबंध उनके उपलब्ध साधनों से था। उनके पास श्रम की कमी थी और पूँजी का बाहुल्य; जबकि हमारे देश में ठीक इसके विपरीत स्थिति है। अतएव पाश्चात्य देशों के अनुरूप पद्धति को हमारे देश में अपनाना हमारे वातावरण एवं व्यवस्था के प्रतिकूल है।

वास्तविक मूल्य

हमारे राष्ट्र की संपत्ति हमारे यहाँ के कुबेरों की संख्या के मान से नहीं नापी जा सकती। देश का हित यहाँ के बहुजन समाज–कृषकों एवं श्रमिकों की सुख-सुविधाओं पर अवलंबित है। अतएव भारत में धन-संचय नहीं अपितु समुचित धन-वितरण की सुव्यवस्था ही अत्यधिक अपेक्षित है। बिना उत्पादन के भी न्यायसंगत धन-वितरण की व्यवस्था द्वारा संपत्ति बढ़ाई जा सकती है। उदाहरणार्थ निर्धन के हाथ में एक रुपया उसकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और वही रुपया एक धनी के लिए केवल एक सिगरेट अथवा अन्य विलास की वस्तु के संपादन का ही कार्य करेगा। अतएव जब हम एक निर्धन से एक रुपया लेकर उसे धनी के हाथों में देते हैं तो हम अवश्य ही मानवी संपत्ति की उतनी हानि कर लेंगे। ठीक इसके विपरीत यदि हम उस धनी का सिगरेट खरीदने के लिए निश्चित रुपया निर्धन को दे दें तो एक दिन के लिए उसके संपूर्ण परिवार की क्षुधा शांति होगी और मानवीय संपत्ति उतनी ही बढ़ जाएगी। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, ऐसी स्थिति में, उस रुपए का मूल्य बढ़ा देती है। उसी प्रकार दरिद्रों से कर रूप में लिया हुआ धन सरकार द्वारा इस ढंग से व्यय किया जाय कि धनिकों की ओर से निर्धनों की ओर पहुँचे। यह बात स्वयं ही राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि कर देगी, फिर चाहे देश में कोई अतिरिक्त उत्पादन न भी हो।

व्यापार चक्र

जब हम उत्पादन की रीतियाँ केंद्रित करना चाहते हैं तो हमें उत्पादनों के यंत्रों में विपुल पूँजी लगानी पड़ेगी। ऐसी पूँजी का चलन देश में मुक्तरूप से नहीं होगा। जिस प्रकार नदी का जल विशाल जल-संग्रह हेतु बाँध द्वारा नियंत्रित किया जाता है ठीक उसी प्रकार धन का प्रवाह भी नियंत्रित कर लिया जाता है ताकि वह पूँजी का विशाल पुंज बन जाए। पूँजी-संग्रह स्वत: ही बड़ा अनिष्ट है यदि वह धन को नियंत्रित करने से संचित हुआ हो। समय-समय पर हमें आर्थिक अभिवृद्धियों एवं अवसादों के दर्शन होते हैं। इनका प्रादुर्भाव भी उपर्युक्त अनैसर्गिक नियंत्रण के कारण ही होता है। एक निर्माणी का स्वामी उत्पादन पर दस सहस्र की प्राप्ति होने पर उत्पादन के साधनों–भृति, वेतन इत्यादि पर तीन सहस्र रुपए व्यय करता है। जबकि वह भृति तथा वेतन के रूप में तीन सहस्र रुपयों का वितरण करता है, तो दस सहस्र का माल विपणि में भेजता है। स्वभावत: विपणि में पर्याप्त क्रय-शक्ति नहीं रह जाती जिससे कि सर्वसाधारण संपूर्ण उत्पादन को खरीद सके। इस प्रकार की स्थिति जब हो जाती है तो प्रत्येक निर्माणी के उत्पादन में से कुछ भाग बच जाता है जिसे उपभोक्ता ले नहीं सकते। जब इस प्रकार के अविक्रेय पदार्थों का बाहुल्य हो जाता है तो हमें अवसाद काल आ घेरता है। ऐसे अवसाद से मुक्ति पाने के लिए युद्ध का होना आवश्यक हो जाता है।

युद्ध एक आर्थिक कारण है

उक्त व्यापार-चक्रों का निराकरण समय-समय पर होने वाले विभिन्न देशों के बीच युद्ध से होता है। अस्तु युद्ध तो केंद्रीकरण पर आश्रित पाश्चात्य उद्योग-संगठन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। उत्पादक को उपभोक्ताओं द्वारा उसके संपूर्ण उत्पादन के क्रय के लिए पर्याप्त क्रय-शक्ति के संचार करने की आवश्यकता होती है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि उत्पादन पूर्णतया पदार्थों की लागत तथा भृति पर निर्भर हो। किंतु जब उत्पादन के परिव्यय का अधिकांश पूँजी की वृद्धि के रूप में अथवा विशाल यंत्रों के प्रति स्थापन के काम में आ जाता है तो उसका निकटतम प्रभाव धन-वितरण पर पड़ता है। यही संसार व्यापी युद्धों की विभीषकता का कारण बन जाता है जिसके हम इतने अभ्यस्त बन गए हैं।

अब तक जो कुछ ऊपर कहा जा चुका है उससे स्पष्ट है कि केंद्रीभूत उद्योगों एवं विशालतम यंत्रों द्वारा उत्पादन की रीतियों का अनुसरण कम से कम हमारे देश में तो अवांछनीय ही होगा और यदि उनका उपयोग किया भी गया तो उसके परिणाम घोर असंतोषजनक एवं क्षोभकारक होंगे। अतएव यदि हमें बहुजन समाज के लिए सुख एवं शांति स्थापित करनी है तो हमें उक्त उत्पादन की रीतियों की अवज्ञा करनी ही होगी।

मिथ्या अध्यर्थन

यह तर्क करना तो पूर्णतया भ्रामक है कि केंद्रीभूत उद्योगों द्वारा उत्पादन परिव्यय में कमी की जा सकती है और यह तर्क भी तथ्यहीन ही है कि ऐसे उद्योगों से हमारे उपलब्ध साधनों को अधिकतम उपादेय बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक केंद्रीभूत पत्र निर्माणी ही ले लीजिए, जिसमें बाँस के गूदे की आवश्यकता होती है और जिसकी नियमित पूर्ति के लिए जंगल को बनाए रखना होगा। उसमें से नियमित रूप से बाँस काटकर उस निर्माणी को पहुँचाने होंगे ताकि निर्माणी के लिए अनिर्मित द्रव्यों की पूर्ति यथासमय होती रहे। निर्माणी की आवश्यकतानुसार हमें उन बाँसों के वनों की बाढ़ को नियंत्रण में रखना होगा। किंतु यदि यही पत्र ग्रामोद्योग द्वारा बनाया जाता है तो बाँस का वन सीधे अपरिपक्व पदार्थ के रूप में काम न लिया जाकर प्रथम उसकी चटाइयाँ, टोकरियाँ आदि बनतीं; उसके बाद वे कुछ वर्ष तक अपनी पूरी उपयोगिता देने के पश्चात् पत्र-निर्माण के कार्य में आ जातीं। इस दृष्टि से देखने पर क्या निर्माणी में उपयोग में आनेवाले सीधे अनिर्मित द्रव्यों के रूप में बाँस की आर्थिक उपादेयता अधिक हुई अथवा अनेकानेक उपयोगी वस्तुओं का कार्य देने के पश्चात् ग्रामोद्योग पद्धति से पत्र बनाने के काम में आनेवाली बाँस सामग्री की।

अतएव महानुमाप-उत्पादन के सस्तापन का तर्क कोई मूल्य नहीं रखता। यहाँ कम परिव्यय दूसरे मदों के उन शोषणों के कारण है, जिनका भार न्याय दृष्टि से निर्माणी-स्वामियों पर पड़ना चाहिए था। इस दृष्टि से इसे चोरी किए गए पदार्थों की बिक्री ही समझना चाहिए। यदि कोई सौ रुपए का सोना चुराकर 85 रुपए में बेचे तो भी उसे 85 रुपए का लाभ ही रहेगा क्योंकि उस पर तो सोने के परिव्यय का भार नहीं पड़ता। परंतु यदि स्वर्णकार उतने ही सोने की एक कंठी बनाकर बेचे तो उसे अवश्य ही कम लाभ होगा। किंतु इससे यह निष्कर्ष तो नहीं निकाला जा सकता है कि धनार्जन से धनापहरण का कार्य श्रेयस्कर है। आधी भूखी वृद्धा द्वारा अपनी झोपड़ी के पृष्ठांगण में उपजाई हुई रुई और एक ग्रामीण जुलाहे द्वारा काता और बुना हुआ कपड़ा एक रुपए प्रति गज तक बिक सकता है जबकि मैनचेस्टर का निर्माणी वस्त्र छ: आने प्रति गज में ही उपलब्ध हो जाए। संभव है कि इंग्लैंड की निर्माणियों का स्वामी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताता हो। इस स्थिति में सामान्य ज्ञान की दृष्टि में यह अवश्य उल्टा दिखता है कि निर्माणी के स्वामी द्वारा उत्पादित वस्त्र अल्प साधन युक्त ग्रामीणों द्वारा उत्पादित वस्त्रों से सस्ता पड़ता है। अतएव हमें यह जिज्ञासा होती है कि निर्माणी-वस्त्र सस्ता क्यों पड़ता है। निर्माणियों के लिए आवश्यक रूई लंबे रेशों की रहती है। भारत में ऐसे लंबे रेशे की रुई बड़े कीमती प्रयोगों द्वारा उत्पन्न की जाती है जबकि निर्माणी-स्वामी इस प्रकार के प्रयोगों के परिव्यय से मुक्त रहते हैं। यह परिव्यय कृषि-महाविद्यालयों के संचालन के लिए लगाए गए करों से किया जाता है। संयान-मार्ग द्वारा बंदरगाहों को रुई भेज दी जाती है। यह संयान-मार्ग तथा बंदरगाह भी जनता के धन से ही बनाए जाते हैं। वास्तविक संयान-भाटक में इन यातायात के साधनों के निर्माण व वहन के परिव्यय का कोई लेखा नहीं रहता है। भाटक की दरें भी सरकार द्वारा कच्चे माल को बाहर भेजने और निर्मित पदार्थों को बाहर से मँगाने की नीति के आधार पर ही निश्चित की जाती हैं न कि परिव्यय के आधार पर। अतएव यहाँ के सार्वजनिक व्ययों के ऊपर भार डालकर मैनचेस्टर के वस्त्रों के निर्माणियों का परिव्यय भी कम कर दिया गया है। उसी प्रकार सामुद्रिक यातायात के भाटक भी सार्वजनिक व्ययों के शोषण पर ही कम रखे गए हैं। तुलनात्मक दृष्टि से उपर्युक्त सभी सुविधाओं के उपलक्ष्य में निर्माणियाँ कुछ भी लाभ नहीं पहुँचातीं। तब भी क्या कोई आश्चर्य की बात हो सकती है कि उनके वस्त्रों के मूल्य कम क्यों हैं? यदि निर्माणियों से आनुषंगिक संपूर्ण परिव्ययों की पूर्ति करा ली जाए तो वे कदापि इतने कम मूल्य पर वस्त्र-बिक्री नहीं कर सकतीं। इस दृष्टि से खादी एक सत्यनिष्ठ उत्पादन है, क्योंकि यह अपना परिव्यय स्वयं ही सहन करती है जबकि निर्माणी-वस्त्र में उसके परिव्यय का आंशिक प्रतिनिधित्व रहता है। अतएव जब हम निर्माणी-वस्त्र खरीदते हैं तो हमें आंशिक मूल्य ही चुकाना पड़ता है; शेष की पूर्ति अन्य सार्वजनिक कोषों से होती है। यही उसके बाह्य सस्तेपन का रहस्य है।

हम में जिस किसी के पास क्रय-शक्ति है उसमें यह भी बल होता है कि वह उत्पादन की प्रणाली को अपनी रुचि के अनुकूल बना ले। यदि हम जापानी उत्पाद की खरीद करते हैं तो उस उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा ही। इस प्रकार हम भारत में बेकारी और जापान में अतिरिक्त सेवा-योजन बढ़ाते हैं। यदि हम विदेशी वस्तुएँ प्रचुरता से खरीदने लगें तो हम जानबूझकर अपने देश के धंधे का ह्रास कर उसे दरिद्र बना देंगे। अतएव प्रत्येक क्रेता का, चाहे वह एक रुपये का क्रय करता हो चाहे हजार का, यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि उसके क्रय से उसका देश दरिद्र तो नहीं बन रहा है जिससे उसके देशवासी पतन के गर्त में गिर जाएँ।

हमारा नैतिक उत्तरदायित्व

जिन वस्तुओं को हम खरीदते हैं उनके उत्पादन की रीतियों के निर्धारण में हमारा ही पूर्ण योग रहता है। यदि हम पश्चिमी अफ्रिका में उत्पन्न तथा इंग्लैंड में बनाए गए नारियल के तेल के डब्बे खरीदें और यदि वे नारियल अफ्रिका में दासता में जकड़े श्रमिकों के अथक परिश्रम द्वारा पैदा किए गए हों और अंग्रेजों द्वारा तेल टीन के डब्बे में भरा गया हो और फिर उसे भारत में अपनी राजनैतिक क्षमता के बल पर सुविधाजनक निराक्राम्य शुल्क द्वारा बेचने के लिए भेजा गया हो, तो ऐसे तेल को खरीद कर हम आफ्रिका में वर्तमान श्रम-दासता के बंधनों को और भी मजबूत करने के भागी होंगे। साथ ही इंग्लैंड की श्रम-शोषक प्रवृत्तियों एवं भारत के राजनैतिक बंधनों के लिए भी हम उतने ही उत्तरदायी होंगे जितना कि उस गहने का खरीददार जिसके लिए कोई बालक मार डाला गया हो। हममें से कोई भी उपर्युक्त रीति का सौदा नहीं करेगा, चाहे जितने कम मूल्य पर ऐसे अलंकार बेचे जाएँ। हमारी नैतिक दृष्टि इसे समझने के लिए पूर्णतया समर्थ है। परंतु जब हमें अपनी नित्यप्रति की वस्तुएँ खरीदने का अवसर आता है तो दूसरे देशों में निर्मित वस्तुओं के उत्पादन के प्रकार का उत्तरदायित्व लेने से हम मुकर जाते हैं। नैतिकता की दृष्टि से हम ऐसे उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते।

स्वावलंबन

निर्दोष रहने का एक ही उपाय है कि वे पदार्थ न खरीदें जाएँ जिनके उत्पादन की रीतियों का हमें ज्ञात न हों। हमें अपनी आवश्यकताओं की सीमा परिचित परिधि में बनाए रखना होगा। यदि कोको के बदले अपने विश्वासी पड़ोसी के यहाँ की गाय का दूध पिएँ जो उचित ढंग से पोसी जा रही हो तो हमें किसी गंभीर नैतिक उत्तरदायित्व का भार वहन न करना होगा। गाँधीवादी जीवन-यापन के दृष्टिकोण एवं तर्क का यही आधार है। यदि हम अपनी पहुँच के भीतर के साधनों से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लग जाएँ तो उन आवश्यक पदार्थों के उत्पादन का पर्यवेक्षण हमारे लिए सुगम हो जाएगा; जबकि संसार के सुदूर भागों में निर्मित पदार्थों से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय हम उनके निर्माण के नियमों के निरीक्षण करने में असफल रहेंगे।

इन अनेक विचारों की दृष्टि से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि हमें अपने उपभोग की परिधि अपने स्थानिक उत्पादनों तक ही सीमित रखना चाहिए। तात्पर्य यह कि हम अपनी इच्छाओं को स्वच्छंद बनने देना नहीं चाहते। हमें सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए अनेकानेक नियंत्रणों का आश्रय लेना होगा।

अभीष्ट मार्ग

मानव समाज के लिए सुख एवं शांति की प्राप्ति करने तथा गाँधी जी द्वारा प्रतिपादित आर्थिक व्यवस्था को कायम करने का एकमात्र उपाय उनका रचनात्मक कार्यक्रम है। इस प्रकार की व्यवस्था की प्रतिस्थापना बाह्य शक्तियों से नहीं अपितु इसकी सफलता के लिए उन सब स्थितियों के साथ हमारे सहयोग एवं सम्मति की आवश्यकता होगी जो ऐसी दशा को एक क्रियात्मक रूप दे सके।

अतएव उक्त गाँधीवादी अर्थव्यवस्था के लिए हमारे पूर्ण विवेकशील प्रयत्नों की आवश्यकता है। हम सामान्य वेग से उसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हमें उसकी प्राप्ति के लिए जीवन-दृष्टि की उत्कट प्रेरणा एवं इच्छा-शक्ति के साथ सुनिश्चित प्रयत्न करने होंगे। यदि हम यह सब कर सके, तो हमारे द्वारा केवल हमारे देश का ही भला न होगा अपितु अखिल विश्व के संपूर्ण मानव समाज के भ्रातृभाव का कल्याण भी संभव हो जाएगा।

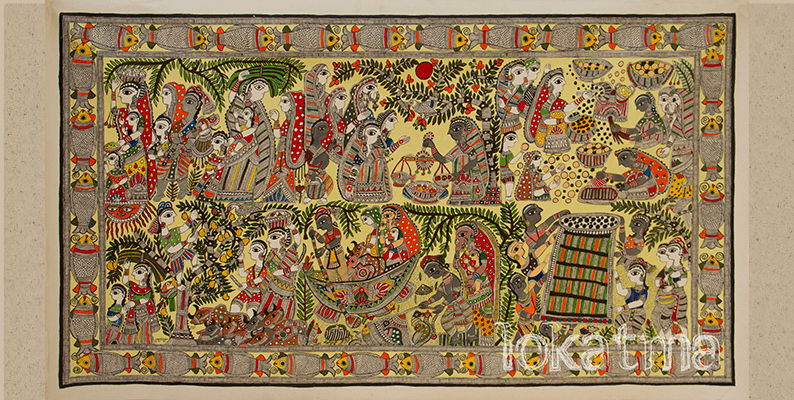

Image Courtesy: LOKATMA Folk Art Boutique

©Lokatma