‘अँधेरे में’

- 1 February, 2016

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 February, 2016

‘अँधेरे में’

दुःस्वप्नों का कथालोक

‘आधुनिक सभ्यता-संकट की प्रतीक-रेखा,

उसको मैंने सपनों में कई बार देखा!!’

गजानन माधव मुक्तिबोध स्वातंत्र्योत्तर समाज में फैले सर्वव्यापी अँधेरे को सबसे पहले पहचानने वाले हिंदी के अन्यतम कवि हैं। ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’ संग्रह की अंतिम कविता ‘अँधेरे में’ उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कविता है। महत्त्वपूर्ण इसलिए कि मुक्तिबोध की समस्त काव्यात्मक विशेषताएँ अकेली इस कविता में गर्भित हैं और चुनौतीपूर्ण इस कारण कि आज तक हुई इसकी आलोचना या व्याख्या पाठकों को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाई है। ऐसे में इस बहुअर्थात्मक, कविता की सम्यक् और संतोषजनक अर्थछटा विकसित कर पाना असंभव नहीं तो कुछ हद तक दुस्साध्य जरूर है और मेरे विचार से इस कविता के अर्थगांभीर्य और बहुअर्थात्मकता में ही इस कविता की महत्ता व सार्थकता निहित है।

‘मुक्तिबोध रचनावली’ के संपादक नेमिचंद जैन ने ‘अँधेरे में’ का संभावित रचना काल 1957-1962 स्वीकारा है। ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’ की भूमिका में शमशेर ने इसका रचना स्थान राजनाँदगाँव स्वीकारा है। इस भूमिका में उन्होंने स्पष्ट किया है कि नागपुर में एम्प्रेस मिल के मजदूरों पर जब गोली चली थी, तो बतौर रिपोर्टर मुक्तिबोध मौका-ए-वारदात पर मौजूद थे, और सिरों का फूटना, गरमीले खून का बहना उन्होंने अपनी आँखेां से देखा था। उनके कथनानुसार नागपुर-प्रवास के बहुत सारे संदर्भ ‘अँधेरे में, में अनायास दर्ज हो गए हैं। इस बात से अनिल कुमार (मुक्तिबोध के सहकर्मी) और विष्णुचंद शर्मा (मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक) भी सहमत हैं। इस संदर्भ में कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं–‘बह रहा खून न जाने कब से लाल-लाल गरमीला रक्त टपकता। …मस्तक-कोष ही फूट पड़े सहसा/मस्तक रक्त ही बह उठा नासिका में से।’ मुक्तिबोध ने इसे और स्पष्ट कर दिया है : ‘यह कथा नहीं है, यह सब सच है, हाँ, भई!!/कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई।’ खैर, इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि इस कविता का पहला ड्राफ्ट मुक्तिबोध ने नागपुर प्रवास के दौरान ही तैयार कर लिया था। यह अलग बात है कि हरिशंकर परसाई ने इस कविता का संबंध मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित की गई मुक्तिबोध की पुस्तक ‘भारत : इतिहास और संस्कृति’ घटना से उपजी मुक्तिबोध की मानसिकता से जोड़ कर देखा है। परंतु ‘अँधेरे में’ की भयावहता के संदर्भ में नागपुर की एम्प्रेस मिल वाली घटना ज्यादा प्रासंगिक लगती है, हालाँकि ‘पुस्तक प्रतिबंध प्रसंग’ को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मुक्तिबोध इसे व्यापक संदर्भ में देख रहे थे, ‘फासिस्ट ताकतों की बर्बरता’ के रूप में : यह सब क्या है? किसी जनक्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल लॉ है।’

इस कविता को समझने के लिए मुक्तिबोध के जीवन-संघर्ष को भलीभाँति समझना होगा। सन् 1940 में मुक्तिबोध जबलपुर में थे। वे वहाँ की कम तनख़्वाह वाली सड़ियल मास्टरी से तंग आ गए थे। इसी से मुक्ति पाने के लिए वे सन् 1949 में नागपुर आ गए परंतु उनके पूर्व अनुभव के कारण यहाँ वे असुरक्षा, आशंका और आतंक की भावना से ग्रसित थे। मुक्तिबोध के मित्र रह चुके कान्तिकुमार जैन के शब्दों में : ‘1949 में नागपुर आने पर काफी अर्से तक मुक्तिबोध इलाहाबाद, बनारस और फिर जबलपुर के अपने अनुभवों के कारण बेहद आशंकाग्रस्त रहते थे। उन्हें हर वक्त तलवारें दिखाई देतीं। रात को सपने में मोटी-मोटी छिपकलियाँ उनके ऊपर गिरतीं, वे पसीने पसीने हो जाते।… यदि कोई आदमी उनके पीछे आ रहा होता तो उन्हें लगता कि वह सीआईडी का आदमी है और उनकी जासूसी के इरादे से उनका पीछा कर रहा है।’ बकौल मुक्तिबोध ‘एकाएक मुझे भान!!/पीछे से किसी अजनबी ने/कंधे पर रखा हाथ!/चौंकता मैं भयानक।’

नागपुर में बिताया दशक (1949-58) मुक्तिबोध के लिए असुरक्षा और परीक्षा का दशक तो रहा ही, वहाँ के तत्कालीन परिवेश ने उनकी सर्जनात्मक अभिव्यक्ति को किस हद तक उत्प्रेरित-प्रभावित किया, कविता से गुजरते हुए सहज ही महसूस किया जा सकता है। सचमुच ‘जिंदगी कितना ज्यादा माँगती है, देती कितना कम है।’ और मुक्तिबोध ने तय किया था कि जिंदगी जो माँगेगी, देंगे। और उम्र भर ‘जलते हुए सच’ तक पहुँचने के लिए लिखते-लड़ते रहे। नवंबर, 1949 के ‘कल्पना’ में यह कविता ‘आशंका के द्वीप अँधेरे में’ के नाम से प्रकाशित हुई थी। यह लंबी कविता मुक्तिबोध की काव्यचेतना की अग्रगामिता का सबसे सशक्त प्रमाण है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लंबी कविता की चर्चा को लोकप्रिय बनाने में ‘अँधेरे में’ का विशेष योगदान रहा है। किसी एक लंबी कविता के अंत पर विचार करते हुए मुक्तिबोध जी ने ‘एक साहित्यिक की डायरी’ में लिखा है कि: ‘मैंने एक काव्य-कथा लिख दी। निस्संदेह उसमें कथा का केवल आभास है, नाटकीयता की केवल मरीचिका है। वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है और उसके काव्य के रंग साँवले हैं, बिल्कुल साँवले! भय, आतंक, अनिश्चय, कुतूहल और समाधान, घबराहट और दुश्चिंता उसमें झलक उठते हैं। वह असल में एक ऐलिगरी है–एक रूपक है।’ बहुत संभव है कि यह काव्य-कथा ‘अँधेरे में’ कविता में मौजूद हैं। यह लंबी कविता आठ खंडों में विभाजित है जो कि नाटक के आठ दृश्यों के समान है। इसका शिल्पविधान नाट्यात्मक और नायक आत्मग्रस्त है। यह आत्मग्रस्तता मध्यवर्गीय दारुण जीवन-संघर्ष से युक्त होकर पूरा जीवन दुःस्वप्नों की महागाथा बन जाती है और धीरे-धीरे वे सारे डरावने सपने कविता में दृश्यों की शक्ल में उद्घाटित होते चलते हैं। इन सभी दृश्यों में अँधेरा इस कविता को फैंटेसी से जोड़ देते हैं–

‘तलाब के आस-पास, अँधेरे में वन-वृक्ष /चमक-चमक उठते हैं हरे-हरे, अचानक/वृक्षों के शीश पर नाच-नाच उठती हैं बिजलियाँ/शाखाएँ, डालियाँ झूलकर झपटकर/चीख़, एक-दूसरे पर पटकती है सिर अकस्मात्/वृक्षों के अँधेरे में छिपी हुई किसी एक/तिलिस्मी खोह का शिला-द्वार/खुलता है धड़ से…।’

मुक्तिबोध की ‘फैंटेसी’ के बारे में रामविलास शर्मा ने कहा था : ‘फैंटेसी मुक्तिबोध के लिए अभिव्यंजना का माध्यम मात्र नहीं है, जिसे वह चाहे अपनाएँ, चाहे छोड़ दें। स्वप्न उनके मन की सहजवृत्ति है।…उन्होंने फैंटेसी का प्रयोग व्यंग्य-उपहास से लेकर करुण भावों की अभिव्यक्ति तक के लिए किया है।’ (नई कविता और अस्तित्ववाद, पृ.-151) खुद मुक्तिबोध ने इसे ‘अनुभूति की कन्या’ कहा है। फिर फैंटेसी है तो कवि का ही अनुभव-स्वप्न और यथार्थ का संश्लेषण। मुक्तिबोध दिन के उजाले में उतना स्पष्ट नहीं देख पाते थे जितना कि रात के अँधेरे में। पूरी कविता का सौंदर्य ही ‘अँधेरे में’ है। यह कविता अँधेरे से शुरू होती है और धीरे-धीरे प्रकाश की ओर, स्वप्नों से यथार्थ की ओर बढ़ती जाती है। यह लंबी कविता स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज के अंतर्विरोधी और दुःस्वपनों की संश्लिष्ट अभिव्यक्ति है। इस प्रदीर्घ कविता की विषय-वस्तु और रूप, शिल्प की दृष्टि से अत्याधुनिक हैं। वह स्वप्न शैली में निबद्ध रूपात्मक अंतर्कथा या अंतरालाप है। उसमें प्रबंधात्मकता, नाटकीयता और प्रतीकात्मकता का संकर देखने को मिलता है। इसमें पात्र अतियथार्थ (स्वप्न) लोक में विचरण करते हैं और यह स्वप्न-कथा मनोलोक के माध्यम से व्यवहार या वास्तविक जगत की ओर उन्मुख होती है। इसीलिए इस स्वप्न-शैली के बावजूद शमशेर उसे ‘देश के आधुनिक जन-इतिहास का, स्वतंत्रता-पूर्व और पश्चात् का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज’ मानने को विवश हुए।

कविता से गुजरते हुए पाठकों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं : ‘वह’ कौन है?, ‘मैं’ कौन? मनु कौन?, पहाड़ के उस पार जो विकट आकृति उभर रही है वह किसकी आकृति है? रहस्य रक्तालोक-स्नातपुरुष कौन है?

फैंटेसी शिल्प की नाट्यात्मकता में बंधी इस कविता का प्रमुख पात्र है ‘मैं’। ‘मैं’ के व्यक्तित्व के दूसरे स्तर को विश्लेषण की सुविधा की दृष्टि से इसे काव्य-नायक की संज्ञा दी जा सकती है। यह काव्य-नायक एक मध्यवर्गीय संस्कारशील व्यक्ति है जिसकी चेतना एक आदर्श एवं परिष्कृत मानसिक व्यक्तित्व के निर्माण के माध्यम से जन-संघर्षों से जुड़ने में ही अपनी सार्थकता अवचेतन के आदर्श का प्रतिरूप। यही इस कविता के दो पात्र हैं। परंतु ‘मैं’ और ‘वह’ के बीच यह ‘मनु’ कौन है?–‘कौन वह दिखाई जो देता, पर/नहीं, जाना जाता है!!/कौन मनु?’ स्वयं लेखक इस बारे में निश्चित नहीं है। रामविलास शर्मा इसे ‘कामायनी’ का ‘मनु’ स्वीकारते हैं : ‘जिस मनु से मुक्तिबोध सर्वाधिक परिचित थे, जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा लिखा था, वह ‘कामायनी’ में है।…‘कामायनी’ के इस मनु से मुक्तिबोध की कविता के मनु की तस्वीर बहुत कुछ मिलती-जुलती है।’ (वही, पृ.-147) परंतु इसके तुरंत बाद आनेवाली पंक्ति : ‘किंतु, वह फटे हुए वस्त्र क्यों पहने है?/उसका स्वर्ण-मुख मैला क्यों है’ से ‘कामायनी’ वाले मनु की धारणा निरस्त हो जाती है। ध्यान दें तो ‘कौन’ में जिज्ञासा है; मनु उसकी जिज्ञासा और संभावनाओं का एक कल्पित रूप है। मध्यवर्गीय जीवन-संघर्षों और आधुनिक संकटों-चुनौतियों के चलते ‘मैं’ की अस्मिता अर्थात उसकी असल शक्ति दब-सी गई है और मंजिल दूर तलक नजर नहीं आ रही। ऐसे में हमारे पास विकल्प क्या है? इसके लिए जरूरी है ‘शोध’, अर्थात ‘आत्मशोध’ ताकि ‘आत्मवास्तव’ को परिष्कृत रूप में पूर्णतः प्राप्त कर अपने जीवन-लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। आगे ‘वह’ की पहचान को ‘मनु’ से जोड़ते हुए ‘मैं’ की शोध-प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह तिलिस्मी खोह के शिलाद्वार से अर्थात मानसिक अस्मिता की अँधेर गुफाओं से निकले रक्तालोक (क्रांतिधर्मा चेतना) पुरुष से साक्षात्कार करता है। यही उसकी परम अभिव्यक्ति है। आत्मा की प्रतिमा : ‘वह रहस्यमय व्यक्ति/अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है,/पूर्ण अवस्था वह/निज-संभावनाओं, निहित प्रभाओं, प्रभाओं, प्रतिमाओं की/मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव/हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह,/आत्मा की प्रतिमा।’

नागपुर के दुर्दिनों, दमघोंटू परिवेश और ‘अँधेरे में’ के काव्य-नायक द्वय ‘मैं और वह’ की मानसिकता को अपने सामने रखेंगे तो हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। दरअसल वे नागपुर के कठिन दिनों में जीवन के प्रश्नेां से जूझते हुए, टिन के बक्सों में बंद अण्डर रिपेयर कविताओं को रिपेयर कर रहे थे। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है इन्हीं कविताओं में से एक कविता थी ‘अँधेरे में’ जिसमें वे स्वातंत्र्योत्तर भारत के आधुनिक मानव की मानसिकता को दर्ज कर रहे थे; आजादी के बाद के भाव-विचार-बिंब मुक्तिबोध के क्षोभ और जुझारू मन का संकेत देते हैं :–‘लोकहित-पिता को घर से निकाल दिया,/जन-मन-करुण-सी माँ को हंकाल दिया।/स्वार्थों के टेरियन कुत्तों को पाल लिया,/भावना के कर्त्तव्य…त्याग दिए,/हृदय के मंतव्य…मार डाले!/बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया!’

गौर करने की बात यह है कि मुक्तिबोध यहाँ कितनी बड़ी सच्चाई को सामने रख रहे हैं और आज उसकी प्रासंगिकता कितनी बढ़ गई है। यह महसूस किया जा सकता है कि कवि का आत्मसत्य या उसका अनुभव कैसे एक बड़े फलक पर सामाजिक सच बन जाता है। बक़ौल विजय बहादुर सिंह ‘यह सुस्पष्ट करने की जरूरत नहीं है कि कवि-सत्य वस्तुतः उसके अनुभवों की विरलता और सच्चाई का ही दूसरा नाम है। मुक्तिबोध ने इस सच्चाई को गहरे वैचारिक आतममंथन और उलझनपूर्ण जटिल कल्पनाओं के बीहड़ और भयावने काव्य-जगत में बसा कर अपने पाठकों के सामने एक उत्तेजक चुनौती रख दी है।’

कुल मिलाकर यह कविता मुक्तिबोध की समस्त काव्यात्मक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही अनेक वैचारिक निष्कर्षों का पूर्णतः वहन करने के साथ-साथ उनकी काव्य-संबंधी मान्यताओं की कसौटी पर खरी उतरती है और मुक्तिबोध के आत्मसंघर्ष और सामाजिक संघर्ष दोनों को एक साथ समानान्तर रूप से अभिव्यक्त करती है। वैसे मुक्तिबोध के संदर्भ में यह जान लेना जरूरी है कि उनकी सृजनधर्मिता, उनकी प्रगतिशीलता समाज निरपेक्ष नहीं है। उनके लिए साहित्य का सच, समाज का ही सच है। इस कविता में वर्णित अंधियारा, खामोशी, बेचैनी, व्यथा और आतंक आदि जितना एक मध्यवर्गीय संघर्षशील व्यक्ति का सच है उससे कहीं ज्यादा हमारे क्रूर आधुनिक समय का भी सच है। यह व्यथा है आधनिक मानव की-एक छाया जीवन जीने की। विकट और दारुण यथार्थबोध। आजादी के बाद का घना अंधकार। भारत की गरीबी और फटेहाली, लोक संवेदना पर विगलित शासन तंत्र की मजबूत जकड़न, बिकाऊ बुद्धिजीवी, राक्षसी स्वार्थ, शिष्टों का राष्ट्रघात, फासिज्म का दबदबा…ये सब मुक्तिबोध की उद्विग्नता को दुगुना-तिगुना कर दे रहे थे। बकौल धनंजय वर्मा ‘अँधेरे में की स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो आज भी मौजूद हैं–वही सवाल, वही संत्रास और सत्ता और तंत्र का वही आतंक, वही सेंसर, जनक्रांति के हर मुमकिन उभार का वैसा ही दमन, वही फासिस्ट खतरे और उनकी मौजूदगी में समकालीन बुद्धिजीवियों का वही ठंडा मौन…। उसे तो आज भी एक थमे हुए आवेग, रुके हुए जबर्दस्त कार्यक्रम, स्थगित हुए अगले अनिवार्य अध्याय, आगे धकेली गई प्रतीक्षित महत्त्वपूर्ण तिथि और छटपटाते हुए उद्देश्य को पूर्ण करना है, उन्हें पाना है।’ यह क्रूर यथार्थ संघर्षरत मध्यवर्गीय विवश मानव की चेतना के रास्ते उसके अवचेतन पर भी गहरा असर डाल रहा है जिसकी अभिव्यक्ति डरावने, दुःस्वप्नों के रूप में हो रही है। कहा जा सकता है कि ‘अँधेरे में’ मुक्तिबोध की समस्त कविताओं का सार योग है और उनके कवि-कर्म का चरमोत्कर्ष। यह कविता आधुनिक जनजीवन की विशेषकर मध्यवर्गीय भारतीय जीवन की त्रासदी का ऐसा दस्तावेज है जो नये-नये संदर्भों में निरंतर पुनरुज्जीवित होते रहने की अचूक क्षमता से युक्त है; मुक्तिबोध के मध्यवर्गीय मन की वर्गमुक्तिकामी छटपटाहट और जीवनसंघर्ष-दुःस्वप्नों की मार्फत अभिव्यक्त होने के बावजूद प्रखर सामाजिक अंतर्दृष्टि और सरोकारेां के चलते बेहद प्रासंगिक है। निश्चय ही यह लंबी कविता एक गहरे अर्थ में स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज के अंतर्विरोधों और दुःस्वपनों की संश्लिष्ट अभिव्यक्ति है।

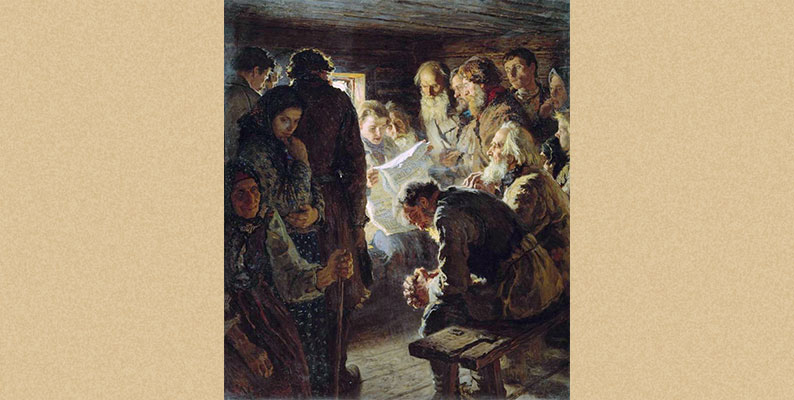

Image : Reading the Newspaper. War News

Image Source : WikiArt

Artist : Nikolay Bogdanov Belsky

Image in Public Domain