एक पुनर्चिंतन : हिंदी साहित्य का आदिकाल

- 1 December, 2020

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 December, 2020

एक पुनर्चिंतन : हिंदी साहित्य का आदिकाल

साहित्य और समाज का रिश्ता बहुत ही संकेंद्रित होता है क्योंकि वे एक दूसरे के प्रेरक और स्रोत के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। कभी भी समाज की विचारधारा, परिस्थितियाँ और उसकी वर्तमान सोच जब लिखित रूप में साहित्य या इतिहास के दस्तावेज़ बन जाती हैं तब वे चिरकाल तक मानव जाति को थाती के रूप में प्रेरणा प्रदान करती रहती हैं। परंतु बहुत-सी ऐसी बातें जो साहित्य में स्थान नहीं पातीं, यहाँ तक कि राजाओं का गुणगान करने वाले इतिहासकारों द्वारा भी उपेक्षित कर दी जाती हैं, पर जनसामान्य के बीच वह जुबानी वाणी रूप में जीवित रहती हैं, उसे हम अलिखित अथवा मौखिक-साहित्य का दर्ज़ा प्रदान करते हैं क्योंकि वह भी भिन्न-भिन्न बोलियों के रूप में समाज को जीवंतता प्रदान करती रहती हैं। हालाँकि हम यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में विचार करने जा रहे हैं जिसके अधिकांश मौखिक रूप अब लिखित रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। अतः हम यहाँ लिखित साहित्य पर ज़्यादा केंद्रित रहना चाहेंगे। हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास लिखते समय आचार्य शुक्ल ने इस समूचे कालावधि को चार भागों में विभाजित किया था–आदिकाल या वीरगाथा काल (संवत् 1050 से 1375), भक्तिकाल (सं. 1375 से 1700), रीतिकाल अथवा शृंगार काल (सं. 1700 से 1900) तथा आधुनिक काल (सं. 1900 से अद्यतन)।

हिंदी विद्यार्थियों के बीच आचार्य शुक्ल का यह विभाजन आज भी मील का पत्थर बना हुआ है क्योंकि वह प्रवृत्तिमूलक और तिथि क्रम के आधार पर निश्चित किया गया था। बावजूद इसके परवर्ती दिनों में इसके समय-सीमा को लेकर हिंदी समीक्षकों में लंबी बहसें चलीं। राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा ‘गुलेरी’ और आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों का मत था कि प्राकृत और अपभ्रंश जैसी भाषा से अपने को धीरे-धीरे अलग कर रही ‘पुरानी हिंदी’ के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखने से इस युग की रासेतर-प्रवृत्तियों का अध्ययन करने में सुविधा तो होगी ही साथ ही भक्ति-आंदोलन को समझने में मदद भी मिलेगी। द्विवेदी जी का यह तर्क था कि ‘सिद्धों, नाथों और योगियों के साहित्य को विशुद्ध-साहित्य न मानना भी उचित नहीं है।

मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का दूसरा नाम ‘वीरगाथा काल’ भी सुझाया था। रासो नाम के ढेर सारे ग्रंथ लिखे जाने के कारण कुछ विद्वानों ने इसे रासो-काल नाम देना उचित समझा था। कुछेक ने अपभ्रंश-काल और कुछेक ने ‘अंधकार-काल’ का नाम भी सुझाया था। ज़ाहिर है उपरोक्त काल विभाजन मूलतः प्रवृत्ति एवं रचना-क्रम के आधार पर तय किया गया था। परंतु देश के सामान्य-जनों की अभिरुचि, क्रियाकलाप और राजनीतिक इतिहास को यदि हम देखें तो कई तरह के चौंकाने वाले तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं। पहला तो यही कि इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों की खोज-रिपोर्टों से ऐसा प्रतीत होता है कि कालगत-साहित्यिक-प्रवृत्तियाँ कुछ खास तरह के सामंतों और उनके दरबारों में रहने वाले कवियों की वाणी-मात्र में दिखाई देती है। जन सामान्य की चेतना इस युग की साहित्यिक चेतना से मेल नहीं खाती क्योंकि जिस आदिकाल को (8वीं से 12वीं तक) हम वीरगाथा काल नाम देना उचित समझते हैं, वैसी प्रवृत्ति यदि सामान्यजनों में दिखाई देतीं (यहाँ सामान्यजन का तात्पर्य सामंती-सोच से इतर भारतीय समाज) तो देश हमलावरों द्वारा क्यों पराजित होता? क्योंकि इस देश पर वाह्या गतों का शासन होता?

वैसे तो देश के पराजय के अनेक कारण गिनाए जाते हैं। पर सत्य तो यही है कि इसी युग में मुस्लिम-सत्ता की नींव पड़ती है और देश का केंद्रीय राजनीतिक-ताना छिन्न-भिन्न हो जाता है क्योंकि देशी शासक अपने छोटे-छोटे मतभेदों के कारण आपस में लड़ते थे और जनता भी चुपचाप अपने को रौंदती हुई शांत थी। फिर भी इस काल में रची गई साहित्यिक कृतियों के आधार पर हम इस युग को वीरगाथा काल नाम दे देते हैं। बिना इस तथ्य पर विचार किए हुए कि देश और समाज की वास्तविक स्थिति कैसी रही होगी? राष्ट्रीय राजनीतिक एकता की दृष्टि से शासक और सत्ता का चरित्र कैसा था? क्या हम काल विशेष के यथार्थ पर इस साहित्य को भारतीय एकता के संदर्भ में गौरवान्वित कर सकते हैं? इसे पढ़कर स्वयं को ऊर्जावान समझ सकते हैं? वस्तुतः गहराई में जाएँगे तो नकारात्मक ही उत्तर मिलेगा।

पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो एवं संदेश रासो जैसे काव्यों के नायक क्षेत्रीय स्तर पर वीर तो हो सकते हैं पर इनमें राष्ट्रीय एकता के प्रति, सामाजिक-हित के प्रति और समकालीन चुनौतियों के प्रति कोई ऐसा मुकम्मल दृष्टिकोण नहीं दिखाई देता जिसे हम उपरोक्त मानदंडों के आधार पर महिमामंडित कर सकते हैं। इस युग के साहित्यिक-ग्रंथों में पृथ्वीराज, जयचंद, परमाल, आल्हा, ऊदल और बीसलदेव का नाम एक बड़े साहसी राजाओं के नाम में शुमार है परंतु इनकी शूरवीरता का ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे लगता हो कि सभी मिलकर राष्ट्र पर आए संकट के प्रति सावधान थे या अपना मत भुलाकर एकजुट होने के लिए तैयार थे।

सच तो यह है कि सभी सीमांत शासकों को अपना राज्य बचाने की चिंता ज़्यादा थी और सभी में वैमनस्य का भाव स्थायी रूप में विद्यमान था। ज़ाहिर है जिस प्रवृत्ति की ओर (वीरता) हिंदी के समीक्षक संकेत करते हैं, वैसी प्रवृत्ति केवल राजयाश्रित कवियों के कल्पनापूर्ण अंशकालिक-सत्य-घटनाओं के आधार पर लिखी गई पुस्तकों में मिलती है या चाटुकारों की उक्तियों में, क्योंकि सामान्यजनों की सामाजिक क्रिया-कलापों में या दैनादिन सोच में तो वैसी भावना नहीं दिखती। सच कहूँ तो शूरवीर राजाओं के चरित्र में आदर्श की कल्पना करना व्यर्थ लगता है इसलिए यह भी मानना संदेह के घेरे में आ जाता है कि ‘साहित्य समाज का दर्पण होता है।’

वस्तुतः साहित्य में, समाज में व्याप्त कुछ खास तरह की मानसिकता वालों की भावनाओं का तो चित्रण किया जाता है, लेकिन उसमें सामान्यजनों की भावनाओं और दबे-कुचले, शोषितों का चेहरा नहीं दिखाई देता। शायद इसलिए कि राष्ट्रीय क्रियाकलापों में उनका कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता। उनमें न तो कोई गति होती है और न ही जीवन के यथार्थ में हलचल पैदा करने की प्रवृत्ति। और जिसे हम समाज कहते हैं उसमें सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों की उपस्थिति होती है और उनका योगदान होता है, इसलिए जब हम एक ओर आदिकालीन साहित्य में शौर्यपूर्ण शृंगारजनित प्रवृत्ति की उदग्रता देखते हैं और दूसरी ओर इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों की युग-सापेक्ष यथार्थात्मक स्थितियाँ तो मन में यही भाव जागृत होता है कि साहित्य में सभ्य समाज तो होता है पर जन सामान्य की युगीन हलचलें नहीं होती। सो बिना उसकी उपस्थिति के साहित्य का अध्ययन अधूरा माना जाना चाहिए।

दरअसल हिंदी का आदिकालीन साहित्य भारतीय-अस्मिता के सर्वाधिक संकटमय परिस्थितियों में लिखा गया था। लेकिन जो संकट तत्कालीन समाज के सामने उभरे थे, वे आदिकालीन साहित्य में नदारद हैं। देश की केंद्रीय राजनीतिक शक्ति क्षीण हो चुकी थी। पश्चिमोत्तर भारत पर बार-बार हमला हो रहा था पर उसका सामना असंगठित तरीके से किया जा रहा था क्योंकि लोगों में समीकृत राजनीतिक चेतना का अभाव था। फिर भी देश के सांस्कृतिक धरातल पर चिंतन-मनन (दर्शन के क्षेत्र में) और साहित्य-साधना का काम अनवरत चल रहा था। इस पूरे काल में मुख्यतः चार प्रकार की साहित्यिक-चेतना अपनी भूमिका का निर्वाह करती हुई दिखाई देती है। जिसमें पहली साधना नाथपंथी संतों, सिद्धों और योगियों की थी जो मूलतः बौद्ध धर्म दर्शन से विलग होकर महायान और हीनयान जैसे संप्रदायों में बँटकर अपनी मूल चेतना से भिन्न बाह्याचार का रूप लेते हुए समाज के सांस्कृतिक धारा में ब्राह्मणवाद (वैष्णवधर्मी-चेतना) को चुनौती दे रहे थे।

इस युग की दूसरी साहित्यिक प्रवृत्ति मुक्तक काव्य-परंपरा की है जिसने पाँच सौ वर्ष बाद रीति-कवियों को सर्वाधिक रूप में प्रभावित किया था। आठवीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच लिखी गई गाथा सप्तशती, चौर पंचशिका, अमरूक-शतक, आर्या सप्तशती और जयदेव का गीत-गोविन्द भारतीय साहित्य के ऐसे रत्न हैं जो आकार-प्रकार में तो छोटे लगते हैं पर घाव करने में अत्यंत गंभीर हैं। ये रचनाएँ ग्रामीण-जीवन के सरल, सहज, स्नेहशील गार्हस्थ-जीवन को बड़ी ही बारीकी से व्याख्यायित करती हैं। इनको पढ़ने से ऐसा नहीं लगता कि भारतीय समाज सदा दरिद्रता का ही सामना कर रहा था। इन रचनाओं में जीवन जीने के प्रति सामान्य लोगों का दृष्टिकोण आशावादी दिखता है–संघर्ष की भी स्थिति में–‘भल्ला हुआ जो मारिया बहिणि हमारो कंत।’ की हुंकार दिखाई देती है।

आदिकाल की तीसरी प्रवृत्ति संस्कृत-काव्यशास्त्रियों की है। जो काव्यात्मा के बारे में निरंतर विचार करते रहते हैं। देश, समाज और ऐतिहासिक चुनौतियों से बेखबर वामन, उद्भट्, रूय्यक और हेमचंद (सभी 8वीं से 12वीं के बीच) जैसे काव्यशास्त्री जिस भाषा में काव्यशास्त्र रच रहे थे वह भाषा धीरे-धीरे सामान्यजनों के बीच से दूर होने लगी थी और पुरानी हिंदी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर चुकी थी। आश्चर्य होता है यह देखकर कि इस काल में हिंदी के कवियों और प्राकृत तथा अपभ्रंश के कवियों पर काव्यशास्त्र का रौब नहीं चढ़ता। वे अपने ही धुन में मस्त शृंगार से युक्त वीरता का बखान करने में जुटे हुए थे। इस युग की चार प्रमुख रचनाएँ–पृथ्वीराज रासो, संदेश-रासक, गीत गोविन्द और विद्यापति पदावली कुछ इसी तरह की सूचना देते हैं। इन रचनाओं को पढ़कर क्यों न यह मान लिया जाए कि इन कवियों में इतिहास बोध नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे इस युग के दार्शनिकों में भी नहीं था। इस युग की (चौथी प्रवृत्ति) दार्शनिकों की है जो चिंतन के धरातल पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को नकारते हैं पर जीवन-जगत में अंततः ब्राह्मणवाद को स्वीकार कर लेते हैं। अतः निष्कर्षतः हम कहते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को समझने के लिए 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच लिखे गए इतिहास और तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समाज और ऐतिहासिक चुनौतियों से कटकर सार्थक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता।

हिंदी साहित्य का भक्ति-युग (13वीं से 16वीं तक) पहली बार ऐतिहासिक चुनौतियों से टकराता है। समाज के स्तर पर और इतिहास के भी स्तर पर। इस युग के भक्त-कवियों को यह आभास हो जाता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ रहना है इसलिए चुनौतियों का सामना दोनों को मिलकर करना होगा। यदि ध्यान से देखें तो 13वीं और 14वीं शताब्दी पाँच राजवंशों में बँटी सत्ता-संघर्ष की शताब्दी है और 15वीं तथा 16वीं शताब्दी स्थितरता की। कबीर, सूर, तुलसी और जायसी के आगमन के पूर्व भारत के भाग्य का फैसला निश्चित हो चुका था और इस फैसले के विरुद्ध विद्वेष और कटुता का वातावरण तैयार करने वाले मुल्लों का दबदबा अभी भी बरकरार था। प्रतिक्रियावादी और सामंजस्य के खिलाफ जाने वालों को जायसी ने समझाते हुए लिखा है कि

‘विरिछ एक लागी दुह डारा, एक हिं ते नाना परकारा

मातु के रफत पिता के विंदू, उपजे दुवौ तुसकऔ हिंदू।’

दरअसल इस युग के जायसी को भरोसा था कि भारतीय-समाज का विकास हिंदुओं और मुसलमानों की एकता में ही निहित है। दोनों को समझाते समय उनकी भाषा संयत और शब्दार्थ झकझोर देने वाले होते थे। जायसी पद्मावत और अखरावट के माध्यम से सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करते हुए ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचे थे जहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर एक नये भारत का निर्माण करें। उनकी स्पष्ट अवधारणा थी कि हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता की बात को सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी समझना चाहिए–

‘एकहिं ते दुइहोइ, दुइ सौं राज न चल सकै

बीचु तें आपुहिं खोइ, मुहमद एकै होई रहु।’

हिंदी का भक्ति युग सगुण और निर्गुण भावधारा में बँटकर प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी से होता हुआ राम और कृष्ण में विलीन हो जाता है। जो इस बात का द्योतक है कि (एकं सद् विप्रा बहुधा बदन्ति) वह एक सद् यानी ब्रह्म सभी में विद्यमान है, इसलिए सभी समान हैं। इस कटु सत्य को जानना सभी के लिए जरूरी था क्योंकि हिंदू जाति की ‘जन्मना-श्रेष्ठता’ की व्यवस्था ने भारत की सामाजिक एकता को हर तरह से कमजोर किया था। चार वर्णों में विभाजित हिंदू-समुदाय की रक्षा का भार किसी एक जाति पर संभव नहीं था। ऊपर से अस्पृश्यता जैसी दिल दहलना देने वाली व्यवस्था ने भारतीय-समाज को अंदर से खोखला कर दिया था। इस निर्मम-सत्य को नानक, कबीर, रैदास, सेन जैसे संतों ने गहराई से महसूस किया। निर्गुण-विचारधारा के ज्ञानमार्गी साधना के अध्येता कबीरदास ने सामाजिक विषमता के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। साधना की उच्चतम भूमि पर पहुँच कर उन्होंने अनुभव किया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अज्ञानता के शिकार हैं–

‘अरे ये दोनों राह न पाई

हिंदू अपनी करै बड़ाई, गागर हुवन न देई।’

‘बेस्या के पायन तर सोवै यह देखै हिंदुआई

मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी-मुर्गा खाई

खाला केरी बेटी ब्याहै, घरई में करै सगाई।’

कबीरदास जानते थे कि इनकी अज्ञानता तभी जाएगी जब दोनों जातियों का मन मंदिर पवित्र होगा और लक्ष्य भी एक होगा। यह तभी संभव होगा जब दोनों राम, रहीम में भेद करना छोड़ दें–

‘हिंदू तुरूक की एक राह है, सतगुरु इहै बताई

कहहिं कबीर सुनहुं हों संतों राम न कहेउ खुदाई।’

धार्मिक कटुता, पारस्परिक विद्वेष और ऊँच-नीच का भेदभाव संप्रति लगभग अभी भी मध्यकाल जैसा ही है। इसलिए अधिकांश लोगों को कबीरदास प्रासंगिक जान पड़ते हैं और तुलसीदास प्रतिक्रियावादी। यह इसलिए कि कबीरदास की तरह तुलसीदास ने जन्मना वर्ण-व्यवस्था का विरोध खुलकर नहीं किया। मैं समझता हूँ कि इन दोनों भक्त कवियों को टुकड़ों में बाँटकर नहीं देखा जाना चाहिए और मूल्यांकन करते समय पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। खोजने से तो कबीर में भी अंतर्विरोध मिलते हैं। साधना के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधक स्त्री क्या कबीर की दृष्टि से सचमुच भुजंगिनी है? क्या कबीर का मायावाद स्त्री-विरोध का दर्शन नहीं है? ‘ढोल, गँवार, शूद्र अरू नारी–ये सब ताड़न के अधिकारी’ और उसी मानस में–‘मैं पुनि समुझि दीख मन माँही–पिय वियोग सम दुख जग नाही’ और अनुज वधू भगिनी सुत नारी-सुनु सठ कन्या सम ये चारी’ जैसी पंक्तियाँ लिखने वाला भक्त क्या सचमुच नारी के प्रति असहिष्णु हो सकता है? कागभुशुंडी, गरुड़, वानरराज सुग्रीव, शबरी, जटायु जैसे पिछड़ों के पक्ष में खड़े रहने वाले तुलसीदास किस तरह सवर्णवादी हैं? दरअसल भक्त-कवियों की समीक्षा करते समय ध्यान यह देना चाहिए कि इस युग के सभी संत भक्त पहले हैं, कवि बाद में। ये सभी ईश्वरवादी हैं और मोक्ष-कामी भी। किसी भी तरह का भेदभाव, संकीर्णता और बाह्याडंबर इन्हें स्वीकार नहीं था। ये मानवता में विश्वास करते थे और ‘सत्य’ के मर्म को समझते थे। समाज को सही दिशा में ले जाने की अपने तक जितनी भी कोशिश कर सकते थे वह किया। इनकी वाणी से भारतीय समाज आंदोलित भी हुआ। उनके अंदर नव चेतना का संचार भी हुआ। इन संतों ने प्रकारांतर से राजसत्ता को चुनौती भी दी। कई मुस्लिम शासक निजामुद्दीन औलिया के शरण में झुकते हुए दिखाई देते हैं। स्वयं सत्ता की ओर से उन्हें तरह-तरह के प्रलोभन भी दिए जाते थे। जिसका जवाब भी दिया गया–‘संतों को कहाँ सीकरी सो काम। शायद ये संत कवि यदि विशुद्ध रूप से कवि होते तो झुक भी जाते। आज के कवियों की तरह। पर इनके हृदय में तो एक असीम-सत्ता के प्रति अगाध विश्वास था। जिसको अंदर वाली आँखों से देखना, समझना ही इनका मुख्य ध्येय था और उनके ध्येय का पर्यावसान मानव प्रेम में छिपा था। भाषा चाहे जो भी हो–

‘तुरकी अरबी हिंदुई, भाषा जेती आहि

जोहि मँह मारग प्रेमकर सबै सराहि ताहि।’

हिंदी साहित्य का भक्ति युग भारतीय साहित्य का श्रेष्ठतम रूप उपलब्ध कराता है। भक्ति प्रधान पौराणिक-आख्यान और अद्वैतवादी चिंताधारा एक प्रबलतम भावतत्त्व के रूप में यहाँ आकर एक नई भूमिका बनाती हुई दिखती है। यहाँ तक कि प्रेम की श्रेष्ठतम कविता लिखने वाले सूरदास भी भारतीय समाज की विकृतियों पर चोट करने से नहीं चूके–

‘भक्ति बिना जौ कृपा न करते

तौ हों आस न करतौ’

‘परतिय रति अभिलाषा निशा-दिन, मन पिटानी लै भरतौ

दुगर्ति, अति अभिमान, ज्ञान-बिन, सम साधन तै टरतौ

उदर-अर्थ, चारी हिंसा करि, मित्र-बंधु सौं लरतौं

रसना-स्वाद-सिथिल, लंपट हवै, अघटित भोजन करतौं’

‘साधु-शील सद्रुप-पुरुष को, अपजस बहु उच्चरतौं

औघड़-असत कुचीलनि सौं मिलि, माया-जल मैं तरतौं

कबहुंक राज-मान-मद-पूरन, कालहुतैं नहिं डरतौं

मिथ्या बाद आप जस सुनि-सुनिं-मूहहिं पकरि अकरतौं।’

सूरदास का यह पद भारतीय समाज के घिनौने रूप के साथ साथ वाममार्गी साधना के निकृष्ठतम रूप को भी दर्शाता है, जिनके मोह में जन सामान्य पीसा जा रहा था और मिथ्यावादी लोग भोगवादी जीवन जी रहे थे। कुछ समीक्षकों ने इस तरह की साधना को लोकधर्म से जोड़ा है जो हमें तर्कसंगत नहीं जान पड़ता क्योंकि किसी भी तरह का बाह्याचार लोकधर्म का रूप नहीं ले सकता।

भारत के इतिहास में ऐसे दो आंदोलन हुए हैं जिनकी ओर संकेत करना आवश्यक समझता हूँ। पहला आंदोलन–गौतम बुद्ध का था जो परवर्ती काल में कुछ अपनी कमजोरियों के कारण और कुछ वैदिक एवं वैष्णविक-चिंतन के विरोध से अपनी आभा खोता गया। हालाँकि बुद्ध के आंदोलन को सत्ता का भी सहारा प्राप्त था। अपने महान प्रगतिशील चेतना के बावजूद बुद्ध का तेज क्षीण हो चुका था। ठीक यही स्थिति हिंदी के भक्ति आंदोलन के साथ हुई। तीन सौ वर्षों के निरंतर प्रयास के बाद परवर्ती काल में यह आंदोलन क्यों विफल हो गया? इस पर विद्वानों में गहरा मतभेद है। मुक्तिबोध मानते हैं कि ‘जो भक्ति आंदोलन जनसाधारण से शुरू हुआ और जिसमें सामाजिक कट्टरपन के विरुद्ध जनसाधारण की सांस्कृतिक आकांक्षाएँ बोलती थीं, उसका मनुष्य सत्य बोलता था, उसी भक्ति आंदोलन को उच्चवर्गीयों ने आगे चलकर अपनी तरह बना लिया, और उससे समझौता करके, फिर उस पर अपना प्रभाव कायम करके और अनंतर जनता के अपने तत्त्वों को उनमें से निकालकर उन्होंने उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया।’ भक्ति-आंदोलन की असफलता को भारतीय जाति-व्यवस्था के चस्मे से देखते हुए स्वयं मुक्तिबोध प्रश्न करते हैं कि ‘क्या कारण है कि निर्गुण भक्तिमार्गीय जातिवादी आंदोलन सफल नहीं हो सका? नामवर जी भी इसी के समर्थक हैं। मुक्तिबोध के उठाए गए प्रश्नों से सहमति जताते हुए वे लिखते हैं कि ‘इन प्रश्नों के उत्तर (मुक्तिबोध के प्रश्न) इसी धारणा की ओर ले जाते हैं कि इन सबके लिए भक्ति आंदोलन पर उच्चवंशी-उच्चजातीय वर्ग अधिक जिम्मेदार है, और अंततः भक्ति आंदोलन की शिथिलता तथा समाप्ति के लिए भी वही दोषी है।’ प्रो. मैनेजर पांडेय भक्ति आंदोलन की विफलता का कारण सामंती व्यवस्था के शक्तिकरण में देखते हैं। उनका तर्क है कि ‘भक्ति आंदोलन की विफलता का कारण ‘केवल निर्गुण से सगुण के द्वंद्व में खोजना ठीक नहीं है।’ असल में पूरा भक्ति आंदोलन जिस सामंती-समाजव्यवस्था के विरुद्ध खड़ा हुआ था वह अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। उसने भक्ति आंदोलन की सभी धाराओं को धीरे-धीरे अपने अनुकूल बना लिया। इससे साबित होता है कि सिर्फ सदाचार से चाहे वह कितना भी क्रांतिकारी क्यों न हो–सामाजिक-व्यवस्था नहीं बदलती।’

दरअसल भक्ति आंदोलन को असफल समझ लेने के मूल में इसे भूलवश या उत्साहवश जनांदोलन समझ लेना भी एक प्रमुख कारण है। हिंदी के लगभग सभी समीक्षक भक्ति आंदोलन को जनता का आंदोलन इस रूप में सिद्ध करते हैं कि मानो देश की जनता ने इन भक्तों के साथ खड़े होकर सामाजिक-विषमता के प्रति संघर्ष छेड़ दी हो और जिसको सामंती सोच वालों ने निर्दयतापूर्वक कुचल दिया, इसलिए वह असफल हो गया।

इस संबंध में हमें ध्यान देना चाहिए कि जिस भक्ति-आंदोलन को हम जनांदोलन कहते हैं, ऐसा कुछ उस काल-विशेष में था ही नहीं। भक्तगण अपने कुछ समर्थकों सहित लोगों से आग्रह जरूर करते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों को धार्मिक बाह्याचारों से ऊपर उठकर मूल तत्त्व पर विचार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण और शूद्र नहीं होता। सभी ईश्वर की संतानें हैं। वेद और पुराण का अध्ययन करना ब्राह्मण होने का लक्षण नहीं है अपितु स्वयं में ईश्वर को जानना उसका अनुभव करना ब्राह्मण होने का अर्थ है। इस तरह हम देखते हैं कि भक्ति कवि जनसामान्य को सही बातों की सीख दे रहे थे–अपने अकाट्य तर्कों के द्वारा। ईश्वर जनीन अनुभव के आधार पर। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भक्त अपनी भावनाओं को जनांदोलन का रूप देने में सफल हुए। लोगबाग के ऊँच-नीच भेदभाव से ऊपर उठ गए। धर्म दर्शन के बताए गए मार्ग की ओर चलने लगे। स्पृश्यता, नृशंषता और शोषण का भाव समाज से समाप्त हो गया। जब ऐसा कुछ समाज में हुआ ही नहीं तो भक्ति आंदोलन के असफलता का प्रश्न कहाँ से आ गया।

वस्तुतः किसी भी चिंतन-दृष्टि को जन आंदोलन का रूप देने के लिए सर्वप्रथम उसके लिए एक सुदृढ़ संगठन की जरूरत पड़ती है। उसको प्रचारित-प्रसारित करने के लिए एक सशक्त आवागमन का साधन जरूरी होता है और यह सब कार्य समूचे राष्ट्र स्तर पर बड़े ही संगठनात्मक तरीके से चलाया जाता है। उसके प्रचार-प्रसार के लिए एक दूसरे तक अपने संदेश को पहुँचाने के लिए, उसके मुकम्मल-अवस्था का रूप हेतु धन और जन की जरूरत होती है। केवल कुछेक भक्तों के उपदेश मात्र से शदियों से चली आ रही व्यवस्था में परिवर्तन करना संभव नहीं होता। सच कहिए तो भक्तों ने जनता को जाग्रत करने की कोशिश अवश्य की। पर जनता ने उनकी कोशिशों को स्वीकर कर ली, स्वयं में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो गई–ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह कार्य सत्ता के जोर से संपन्न होता है। मध्यकालीन सत्ताधारियों ने शासन के स्तर पर भक्तों के दृष्टिबोध को जनसामान्य में लागू करने का प्रयास किया होता तो सचमुच भारत का सामाजिक और राजनीतिक मानचित्र कुछ दूसरा होता। यहाँ तो मध्यकालीन सत्ता स्वयं भक्त-कवियों के खिलाफ थी। भक्तों का उपदेश उन्हें भड़काऊ लगता था और स्वयं भक्तों ने भी इस संबंध में सत्ता से सीधा संघर्ष नहीं किया इसलिए मध्यकालीन समाज यथास्थितिवादी ही रह गया था। उसमें सुधारने, सँवरने और समानता का भाव जागृत नहीं हो सका। भक्ति आंदोलन की असफलता का दूसरा पहलू उस युग की आर्थिक-व्यवस्था में परिवर्तन का न होना भी महत्त्वपूर्ण है। अभी इधर हाल में आए आर्थिक शोध-निष्कर्षों पर यदि हम ध्यान दें तो ज़ाहिर होता है कि मुस्लिम-राजाओं ने भारत के ग्रामीण-आर्थिक-स्ट्रक्चर को जस का तस रखा। उसमें न तो किसी तरह का परिवर्तन किया और न ही नये उद्योग विकसित किए। परिणामतः अपने छोटे से समूह में सिमटा भारतीय ग्रामीण समाज जो जाति और मजहब के भी स्तर पर एक दूसरे का सहायक था–अभी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहा था। उसमें परिवर्तन करने का मतलब था–आंदोलन की नई भूमि तैयार करना क्योंकि प्राचीन ग्रामीण-आर्थिक-व्यवस्था ने भारतीय समाज को एक इकाई में बाँध रखा था। शोषक और शोषित दोनों ही धर्मभीरू थे। इस धर्म-भीरू गढ़ की नींव को उपदेश-मात्र से हिलाना संभव नहीं था इसलिए भक्ति-आंदोलन सफल नहीं हो सका लेकिन आपस में एकता स्थापित करने वाले सांस्कृतिक स्रोतों ने अंदर ही अंदर समाज को एकता के सूत्र में अभी भी बाँध रखा था।

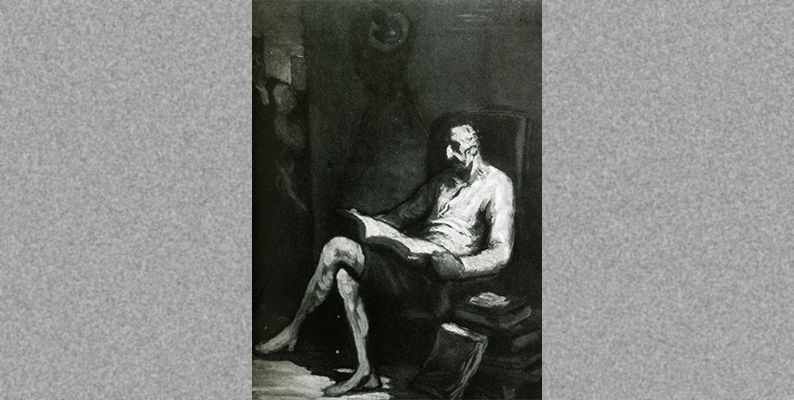

Image : Don Quixote Reading

Image Source : WikiArt

Artist : Honore Daumier

Image in Public Domain