कालिदास सच-सच बतलाना

- 1 June, 2024

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 June, 2024

कालिदास सच-सच बतलाना

कालिदास की काव्य कृतियों में, रचनाक्रम के अनुसार मेघदूत का क्रम दूसरा है, लेकिन विद्वान ये मानते हैं कि काव्य आलोचना की दृष्टि से यह उनकी तीसरी कृति है। संस्कृत के गीतिकाव्य और खंड काव्य में मेघदूत को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसमें कथासूत्र का विधान बहुत संक्षिप्त है। किंतु कवि कल्पना और काव्यप्रतिभा की जो परिपक्वता इसमें दिखाई पड़ती है, वह दुर्लभ है। अपनी पत्नी-प्रियतमा के वियोग में विह्वल दूरस्थ पति की मनोव्यथा का मर्मस्पर्शी चित्रण, प्रेम रस की मादक व्यंजना, कोमलकान्त पदावली में सुमधुर गेयता का जो योग इसमें पिरोया गया है, वह इतने गिने-चुने छंदों में इस प्रकार समुपस्थित किया है, वह संस्कृत वाङ्मय में भी दुर्लभ है। यक्ष के विरह आदि की कथा इतनी छोटी है कि दस-पाँच पंक्तियों में ही समाप्त की जा सकती हैं।

पाश्चात्य विद्वान डॉ. कीथ मेघदूतम् को करुणगीति मानते हैं किंतु मेघदूत में मृत्यु संबंधी करुणा का वर्णन नहीं है जैसा कि करुणगीति के लिए अनिवार्य है। इसमें तो शृंगार रस की प्रधानता है। मेघ को दूत बनाकर प्रियतमा को संदेश भेजने की कल्पना और प्रेरणा ही अपने आप में अनोखी है। बुद्धिवादी सोच सकते हैं कि मेघ, दूत का काम कैसे कर सकता है। इसका उत्तर स्वयं कालिदास देते हैं–‘कामार्त्रा: हि प्रकृति कृपाणश्चेतनाचेतनेषु।’ इस काव्य का विषय और नाम इतना भाया कि मेघदूत की अनुपम लोकप्रियता के कारण कालिदास के अनन्तर मेघदूत की शैली पर अनेक संदेश काव्यों की रचनाएँ/दूतकाव्य की रचनाएँ हुईं। इनमें नेमिदूत, पवनदूत, हंसदूत, उद्धवदूत, हनूमतदूत आदि के नाम उल्लेखनीय तो हैं किंतु इन्हें वह लोकप्रियता और स्वीकार्यता नहीं मिली है, और संभवत: इसका कारण यही रहा कि मेघदूत में कल्पना एवं भावना पक्ष की जो सहज तरलता और विचित्र संयोग दिखाया गया है, लगता है कि उसका संपादन कालिदास ही कर सकते थे। कहा गया है ‘मेघे माघे गतं वयं’ अर्थात मेघदूत और माघ को पढ़ने में ही सारा जीवन बीत गया।

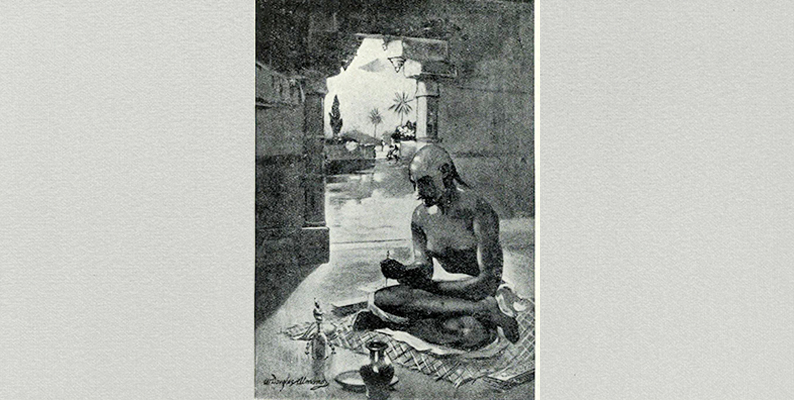

मेघदूत की कथावस्तु कुल इतनी है कि–अलकापति यक्षराज कुबेर के सेवक एक यक्ष ने प्रमादवश कुछ अपराध कर दिया। कुबेर ने उसे एक वर्ष के लिए देश निर्वासन का दंड दिया। उसने रामगिरि (रामटेक) नामक पर्वत पर अपना निवास बनाया। अपनी प्रियतमा से विरहित उस यक्ष के आठ महीने तो बीत गए, लेकिन जब आषाढ़ का महीना लगा, तो आकाश में चारों ओर काले-काले बादल घिर आए, वर्षा आरंभ हो गई। उन काले मेघों और वर्षा से व्याप्त वातावरण में उस यक्ष का पत्नी वियोग असह्य हो गया। उसे लगा कि मेरी तरह ही मेरी पत्नी की अवस्था भी होगी। ऐसा सोचते ही अपनी पत्नी के पास अपनी कुशल क्षेम भेजने का विचार उसके मन में आया और मेघ के माध्यम से संदेश भेजना निश्चय किया। उसने यह भी नहीं सोचा कि धुआँ, आग, पानी, वायु आदि तत्वों से बना अचेतन मेघ भला उसके प्रेम संदेश को किस प्रकार ले जा सकता है। उसके लिए चेतन-अचेतन का कोई भेद रह ही नहीं गया था। वह अपने दूत मेघ की स्तुति प्रार्थना करता है। उसे अलकापुरी जाने का मार्ग बताता है। इस प्रकार रामगिरि से लेकर अलकापुरी तक मिलने वाले प्रदेश, नगर, ग्राम, वन, उपवन, नदी, पर्वत आदि का मनोहारी वर्णन पूर्वमेघ में है। लगता है सभी दृश्य हम देख रहे हैं। उत्तर मेघ में कुबेर की अलकापुरी और उस विरही यक्ष के भवन का चित्ताकर्षक वर्णन है।

‘मेघदूत’ का अनुवाद और इस पर आधारित अनेक साहित्य प्रकार अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी में भी रचे गए। मेघदूत का हिंदी गद्य में भावार्थ बोधक अनुवाद 1924 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, जो इंडियन प्रेस लिमिटेड इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। कालिदास कृत मेघदूत के संबंध में अगस्त 1911 की ‘सरस्वती’ पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ। लेख में उल्लेख है कि–क्या यक्ष जानता था कि मेघ क्या है। वह तो आग, हवा, पानी, धुएँ से बना है। लेकिन उसे तो सिर्फ अपनी प्रेयसी का ही ख्याल है। उसी के विचार में मग्न है। वह कहता है–

‘घाम घूम नीर औ समीर मिले पाई देह

ऐसो घन कैसे दूत काज भुगतावै गो

नेह को संदेसो हाथ चातुर पढ़ैवे जोग

चादर कहा जी ताहि कैसे के सुनावैगो

बाढ़ी उत्कंठा जक्ष, बुद्धि बिसरानी सब

काही सो निहारवो, जानि काज कर आवेगो

कामातुर होत है सदा ही मतिहीन, तिन्हें

चेत औ अचेत मॉह भेद कहाँ पावेगो।’

वैज्ञानिक और कवि की दृष्टि में अंतर क्या है? वैज्ञानिक प्रत्येक पदार्थ को या वस्तु को उसके यथार्थ रूप में देखता है। लेकिन कवि ऐसा नहीं करता। यदि ऐसा करे तो उसकी कविता का सारा सौंदर्य और कल्पना ही नष्ट हो जाए–कवि की दृष्टि ही दूसरी है, वह निर्जीव को सजीव और सजीव को निर्जीव कर सकता है। इसलिए पवन प्रेरित मेघ को दूत या संदेश वाहक बनाना स्वाभाविक लगता है।

इस काव्य की प्रेरणा से हिंदी में अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ ने अपने प्रिय प्रवास में वायु को दूत बनाया है। ब्रज के कवि सेवकेंद्र भी वायु को दूत बनाते हैं। कहते हैं–‘अरी वीर पौन तेरो सबई ओर गोन।’ वीर काव्य परंपरा में आल्हाखंड में कबूतरों से दूत कार्य कराया है–‘उड़ै चिरैया जो महोबा से, चौड़ा बाज देत छुड़वाय।’

राजा लक्ष्मण सिंह सितारेहिंद ने मेघदूत और कुमारसंभवम् का अनुवाद किया। मुकुटधर पांडेय, राम अवतार शर्मा का भी उल्लेख है। वासुदेवशरण अग्रवाल का अनुवाद–राजकमल से प्रकाशित है। हरिवंशराय बच्चन ने कुछ अंशों का अनुवाद किया। नागार्जुन ने कालिदास सच-सच बतलाना के माध्यम से कहा–

‘कालिदास! सच सच बतलाना

इन्दुमति के मृत्युशोक से

अज रोया या तुम रोये थे?

कालिदास सच सच बतलाना।’

कालिदास जब वसन्त का वर्णन करते हैं तो कहते हैं–‘द्रुमास पुष्पा सलिलम् सपदमम् स्त्रियस्य काम: पवन: सुगंधी/सुखप्रदोषा दिवसाश्चरम्या सर्वेप्रिये चारुतरे वसन्ते।’ लेकिन वसन्त की तरह ही वर्षा कामप्रेरक और उत्तेजना को बढ़ाने वाली है। पं. जगन्नाथदास रत्नाकर मेघगर्जन और वर्षा की ध्वनि के बारे में कहते हैं–‘बाजत ये मदन महीप के नगारे हैं’, पूर्वमेघ में कालिदास पूछते हैं–‘कंठाश्लेष प्रणयिनीजने किं पुनर्दूरसंस्थे’ यानी प्रिय के कंठालिंगन के लिए तरसनेवाले दूरस्थ विरहीजनों के लिए क्या कहें? मेघदूत में शृंगार रस प्रधान है, ये विप्रलंभ शृंगार का गीतिकाव्य है। और रस की गंभीरता और भाव विह्वलता का बोध कराने के लिए मंथर गति से पढ़ा जानेवाला छंद, मंदाक्रान्ता में इसे रचा गया है।

‘आषाढ़ का एक दिन’ मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है–नाटक मेघदूत की प्रथम पंक्ति आषाढ़स्य प्रथम दिवसे से प्रेरित है। परदा उठते ही ‘मलिका’ कहती है–‘आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा–माँ–ऐसी धारासार वर्षा। दूर दूर तक की उपत्यकाएँ भीग गई, और मैं भी तो, देखो न माँ–कैसी भीग गई हूँ।’ इस नाटक में कालिदास के चरित्र को आधार बनाया गया है। सारी कथा उन्हीं के चरित्र की गाथा है। और उनका पूरा व्यक्तित्व नाटक में अंतर्द्वंद्व से घिरा है। प्रेम के क्षेत्र में नाटककार कालिदास के चरित्र की गरिमा की रक्षा नहीं कर पाता है।

‘सुधांशु फिरदौस’ ‘मेघदूत विषाद’ की रचना करते हैं। उनकी भाषा हिंदुस्तानी है।

‘आषाढ़ का वह उल्लसित प्रथम दिवस

और ये बेनियाजरात

जाने कितनी नदियों में आया उफान

कितने ही ताल-तलइयों में उपटा पानी

कितने रेगजार थे, जिन्होंने सोखा मेरा जल

कर दिया मुझे नीमजान,

लेकिन अब सब ध्यानस्थ

शांत।’

उपेंद्र का गीत है–

‘ये वर्षा का प्रथम दिवस है, मेरे मन उदास मत होना

देख क्षितिज की ओर मेघ की चढ़ती हुई जवानी

देख विश्व की उत्सुक आँखें भूल धूल धूसरित कहानी

कब तक खोजेगा सुधियों में सुख के अर्जन और विसर्जन

देख धरा का तृषावंत मुख और गगन का प्यार सलोना

ये वर्षा का प्रथम दिवस है, मेरे मन उदास मत होना।’

मेघदूत में कालिदास ने बड़ी निपुणता से अपने कवि कर्म का निर्वाह किया है। उन्होंने मेघ के रसिक रूप को ही चित्रित नहीं किया है, अपितु उसके लोकोपकारी रूप को भी दर्शाते हुए कहा है–‘तुम मालक्षेत्र के ऊपर इस प्रकार जलवृष्टि करना कि तत्काल हल से जुती हुई धरती गंधवती हो उठे।’ ये मेघ के अन्नदाता रूप का संकेत है। मेघदूत समस्त काव्यगत विशेषताओं के साथ भारतीय विचार परंपरा और मर्यादा का भी अद्भुत समन्वय है।