समाज की संवेदनहीनता

- 1 December, 2015

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 December, 2015

समाज की संवेदनहीनता

साधारणतः आदिवासियों को भारत में जनजातीय रूप में जाना जाता है। आदिवासी मुख्य रूप से भारतीय राज्यों उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छतीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक हैं, जबकि भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों में यह बहुसंख्यक हैं, जैसे मिजोरम। आदिवासियों का जीवन संपूर्ण रूप से वनों पर निर्भर रहता है। वनों में जीवन-यापन करने के साथ-साथ वे पशुपालन का कार्य भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। पशुपालन के अतिरिक्त वे शिकार तथा कृषि कार्य में भी रुचि रखते हैं। मिट्टी को ऊपजाऊ बनाकर फसलों का उत्पादन भी कर लेते हैं। संक्षेप में कहें तो आदिवासी प्रकृति के साथ ताल-मेल बनाकर, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। आँधी-तूफान, वर्षा तथा ठंड से वे आजीवन संघर्ष करते रहते हैं। बकौल फीरोज अहमद ‘वनों की सुरक्षा से आदिवासियों की अर्थव्यवस्था को गति और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और जिसमें आदिवासियों की परंपरागत मान्यताएँ, कथाएँ, लोक-गीत, लोक-नृत्य आदि और उनकी लोक संस्कृति को रक्षा मिलती रही है।’ आदिवासियों का जीवन-संघर्ष संकटों के विविध कोणों से हो कर गुजरता है। उनके स्त्री, बच्चे तथा संपूर्ण परिवार इन विकट समस्याओं का सामना करते रहते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा उनके श्रम का शोषण किया जा रहा है। उनके जमीनों और जंगलों से उन्हें बेदखल कर दिया जा रहा है। इस प्रकार आदिवासियों के प्रति समाज सेवियों की सामाजिक संवेदनहीनता पारदर्शी रूप में दृष्टिगोचर होता है।

आदिवासियों का जीवन समस्याओं से भरा रहता है। कदम-कदम पर उन्हें संकटों का सामना करना पड़ता है। हिमांशु जोशी ने अपने उपन्यास ‘समय साक्षी है’ में आदिवासियों के इस सत्य को उद्घाटित करते हुए कहा है–‘यह आदिवासी क्षेत्र वैसे का वैसा रहा, जैसा आदिकाल में कभी रहा होगा। देश के विभाजन के समय बहुत से विस्थापित परिवारों को जमीन-दे-देकर यहाँ बसाया गया था और यह सिलसिला किसी ना किसी रूप में अब तक बना हुआ था पर ये लोग आदिवासियों पर आए दिन तरह-तरह के जुल्म किया करते थे। अच्छी गाय-भैंस देखी, उसे खोलकर ले गए। उपजाऊ खेतों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, पटवारी-पुलिस की जेब गरम कर दी। जवान बहू-बेटियों को दिन-दोपहर उठा ले जाते। जब जिसे चाहे गोली से उड़ा देते। विस्थापितों को बसाने के इस अभियोग में बेचारे आदिवासी ही विस्थापित हुए जा रहे थे। अच्छी-अच्छी जमीनें छिन गई थीं। खेतों में खड़ी फसलें लूट रही थीं। धीरे-धीरे उन्हें बीहड़ वनों की ओर धकेला जा रहा था।’ इस प्रकार शासक वर्गों के साथ-साथ उन्हें शासन-व्यवस्था में घुले-मिले वर्दीधारी भी आदिवासियों के शोषण में अपनी संपूर्ण मति-गति लगा दे रहे हैं।

आदिवासियों का जीवन जंगलों पर निर्भर रहता है। जंगलों में जीवन यापन करने के दौरान उन्हें खूँखार जानवरों का भी सामना करना पड़ता है। जंगली जानवरों से ये लोग अपनी रक्षा तो भलिभाँती करते रहते हैं, जबकि जंगलों में आते-जाते डाकुओं तथा पुलिसकर्मियों जैसे भूखे भेड़ियों से ये अपने आप को बचा नहीं पाते। संजीव ने अपने महत्त्वपूर्ण उपन्यास ‘जंगल जहाँ शुरू होता है’ में आदिवासियों के जीवन में घटित उपुर्यक्त समस्याओं का चित्रण यथार्थ की पृष्ठभूमि पर किया है। लेखक ने एक पुलिस कर्मी के माध्यम से इस सत्य को उद्घाटित किया है कि आदिवासी से मिलने-जुलने डाकू आते रहते हैं। वे डाकुओं के बारे में काफी कुछ जानने के पश्चात भी पुलिस अधिकारियों के सामने ऐसा अभिनय करते हैं कि उन्हें रत्तीभर भी कुछ मालूम नहीं। लेखक के शब्दों में–‘इस अभयारण्य से भी बड़ा एक और अभ्यारण्य है–इलाके के ये थारू जनजाति के लोग। ये आपका सारा हाल डाकुओं से कह आएँगे पर आप उनके डाकुओं के बारे में पूछते रह जाइए, ये भोलेपन से मुकरते जाएँगे–का जाने साहब।’ उपन्यास में एक साधारण मजदूर से डाकू बना काली आदिवासी पुलिस अधिकारी से कहता है कि–‘हम थारू वैसे ही कंगाल की जिंदगी जी रहे हैं, औरतें भी, मर्द भी। इतिहास अगर कुछ रहा भी तो सड़-गलकर बदबू दे रहा है। बदबू को ढकने के लिए हमने तरह-तरह के तरीके अपनाए–थारू गाय का दूध नहीं पीते, हिरण का मांस नहीं खा सकते वगैरह-वगैरह, मगर लाज थी कि उघरती ही गई। अच्छा हुआ कि सरकार ने हमें ट्राइबल्स मान लिया।’ इस प्रकार बिहार-नेपाल की सीमा पर आदिवासी थारू जनजाति के जीवन में व्याप्त विविध समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ दर्शाया है। वैसे तो उस उपन्यास में मुख्य रूप से डाकू की समस्या, राजनीतिक अपराधीकरण तथा पुलिस की भूमिका को रेखांकित किया गया है। यह उपन्यास विशेष रूप से उत्तर में नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के बीच के जंगल-पहाड़ तथा मीलों तक फैले गन्ने के खेतों का वातावरण प्रस्तुत करता है। यह क्षेत्र डाकुओं का अभयारण्य है। यहाँ बलात्कार, हत्या तथा अपराध का आतंक रात-दिन छाया रहता है। यहाँ के थारू जन-जातियों से डाकुओं का आपसी संबंधों का उल्लेख मिलता है। थानेदार जंगलों से परिवार की औरतों को पकड़कर ले जाते हैं। उनका आरोप है कि आदिवासी औरतें डाकुओं के लिए भोजन बनाती हैं। इस प्रकार एक ओर जहाँ आदिवासी अपने प्राणों को हथेली पर लिए परिस्थितियों की चपेट में आकर डाकुओं के लिए भोजन का प्रबंध करती है, तो वहीं दूसरी ओर थानेदार भी उन जन-जातियों पर दबाव की सृष्टि करते रहते हैं।

लंबे समय से ही आदिवासियों का जीवन दलितों से भी बदतर है। गनीमत है कि आज के समय में दलित वर्ग आपस में एकता स्थापित करते हुए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। मगर, आदिवासी अपनी जिंदगी से संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंगल ना छोड़ने या प्रतिवाद करने की स्थिति में, उन्हें माओवादी घोषित कर दिया जाता है। वीरभारत तलवार ने अपने एक साक्षात्कार में यह कहा है कि–‘राष्ट्रीय-बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को साधने के लिए बड़े पैमाने पर आदिवासी गाँवों को उजाड़ने का अभियान चला हुआ है जिनसे आदिवासियों का अस्तित्व ही खत्म होने का खतरा दिख रहा है। इस खतरे के खिलाफ कारगर ढंग से लड़ने वाली कोई शक्ति उठ खड़ी होती नहीं दिख रही है। जब आदिवासियों का अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो फिर वे अपनी अस्मिता कहाँ से मूर्त करेंगे? यही विडंबना है जिसने हमारे स्वप्नों और यथार्थ के बीच भारी अंतर्विरोध खड़ा कर दिया है।’

आदिवासी स्त्रियों से संबंधित समस्याओं का ज्वलंत चित्रण मैत्रेयी पुष्पा ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास ‘इदन्नम’ में उजागर किया है। एक भील स्त्री की व्यथा–कथा की अभिव्यक्ति मैत्रेयी पुष्पा ने इस प्रकार किया है–‘अरे हमारी तो बेवसी है ठेकेदार, हमें पेट के लाने दिन में ही पथरा नहीं तोड़ने पड़त, रात में देह भी…हमें बिना रौंदे चीथे तुम्हारी बिरादरी के लोग पत्थरों से हाथ नहीं लगाने देते। बिटिया का करें, बूढ़ी मताई को बाप को काम नहीं देता कोई…और जनी की जात बिरोबर काम नहीं कर पाती सो सहद के छता की तरह निचोरत हैं मालिक लोग।’ संक्षेप में कहा जा सकता है कि आदिवासी स्त्रियाँ अशिक्षा, बेकारी, बेरोजगारी तथा आर्थिक अभाव के कारण ही शोषणरूपी चक्की में न चाहते हुए भी पीसती जा रही है। समाज के ठेकेदारों द्वारा नारी उत्थान के बहुत सी बिंदुओं पर चर्चा की जाती है, परंतु सच्चाई तो यह है कि स्त्रियों की स्थिति आज भी दयनीय और बदतर है। आदिवासियों की यही व्यथा–कथा सामाजिक व्यक्तियों की संवेदहीनता को उद्घाटित करती है। रणेंद्र ने अपने प्रथम उपन्यास ‘ग्लोबल गाँव के देवता’ में आदिवासियों के संवेदनशील चित्रों को उद्घाटित किया है। इस उपन्यास में लेखक ने मुख्य रूप से झारखंड के ‘असुर’ समुदाय नामक आदिवासी के जीवन में घटित विविध यथार्थ को प्रस्तुत किया है। रणेंद्र ने यह स्पष्ट किया है कि भूमंडलीकरण की लपेट में आए गाँवों के नए देवता इतने खूँखार हैं कि पूरे समुदाय का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ग्लोबल गाँव के दो देवता हैं–पहला बहुराष्ट्रीय कंपनी ‘वेदांग।’ यह कंपनी विदेशी है लेकिन कंपनी का नाम देशी है। दूसरा देवता टाटा जिसने असुरों से लोहा गलाने और औजार बनाने के हुनर का अंत कर दिया है। रणेंद्र ने इस संदर्भ में कहा है–‘टाटा जैसी कंपनियों ने हमारा नाश किया। उनकी फैक्टरियों में बना लोहा, कुदाल, खुरपी, गैंता, खंती सुदूर हाटों तक पहुँच गया। लोहा गलाने का हजारों-हजारों साल का हमारा हुनर धीरे-धीरे खत्म हो गया।’ इसलिए असुर मानते हैं कि टाटा कंपनी ने उसका जो विनाश किया है, वह असुर जाति के पूरे इतिहास की सबसे बड़ी हार है। एक बात और उल्लेखनीय है, कि झारखंड में यह असुर समुदाय ही है, जिसने सबसे पहले खोदकर कच्चा लोहा निकाला और उसे गला कर पक्का लोहा बनाया और उससे तीर की नोंक, खुरपी, कुदाल, पहिये, छुरी, फरसा आदि औजार एवं हथियार बनाए।

रणेंद्र ने इस उपन्यास में शिक्षा के विकृत रूप को भी प्रस्तुत किया है। आदिवासियों से शिक्षा का वादा करके ‘असुर’ समुदाय के सौ से अधिक घरों को उजाड़ दिया जाता है। विद्यालय का निर्माण किया जाता है। भौंरापाट स्कूल आदिम जाति परिवार की बच्चियों को ध्यान में रखकर खोला गया था। किंतु उसमें ज्यादातर बच्चियाँ हेडमिस्ट्रेस और टीचर्स के गाँव की तथा उनकी ही बिरादरी के हैं। लेखक के शब्दों में–‘पिछले तीस वर्षों का रजिस्टर उठाकर देख लीजिए जो एक भी आदिम जाति परिवार के बच्चे ने इस स्कूल में पढ़ाई की हो!’ संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आदिवासी समुदाय की हार तथा दयनीय जीवन के पीछे समाज का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार है।

इस तथ्य से भलिभाँति परिचित होने के पश्चात भी आदिवासियों को जंगल से जबरन निकाल दिया जा रहा है। कानून-व्यवस्था की सहायता लेकर वन विभाग द्वारा वनों पर आधिपत्य स्थापित किया जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिणाम आदिवासियों को ही भोगना पड़ रहा है। इससे प्रभावित होकर असंख्य आदिवासी कभी गाँवों में तो कभी मीलों में अपने परिवार वालों से दूर मेहनत-मजदूरी करते हुए दिखाई देते हैं। हमारा समाज आदिवासियों के प्रति अपने दायित्व को भूलता जा रहा है। आदिवासियों को जंगल के साथ-साथ उनकी जमीनों से भी बेदखल कर दिया जा रहा है। अतः उपर्युक्त तत्त्वों के माध्यम से आदिवासियों के प्रति समाज तथा सरकार की संवेदनहीनता और गैर-जिम्मेदारी का मुकम्मल चित्र सामने आता है।

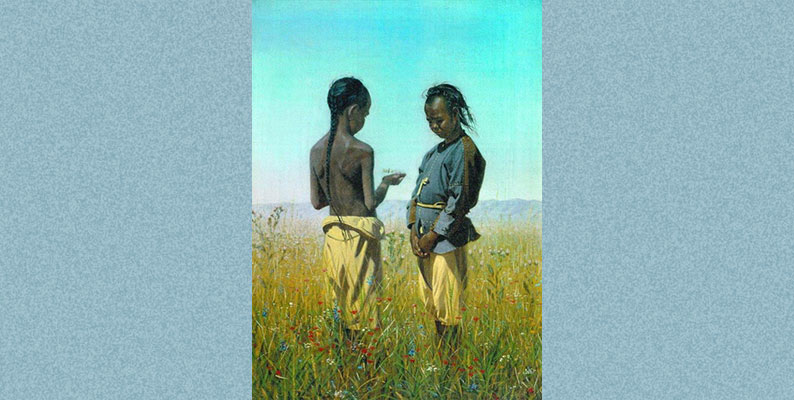

Image :The children of the tribe Solonov

Image Source : WikiArt

Artist : Vasily Vereshchagin

Image in Public Domain