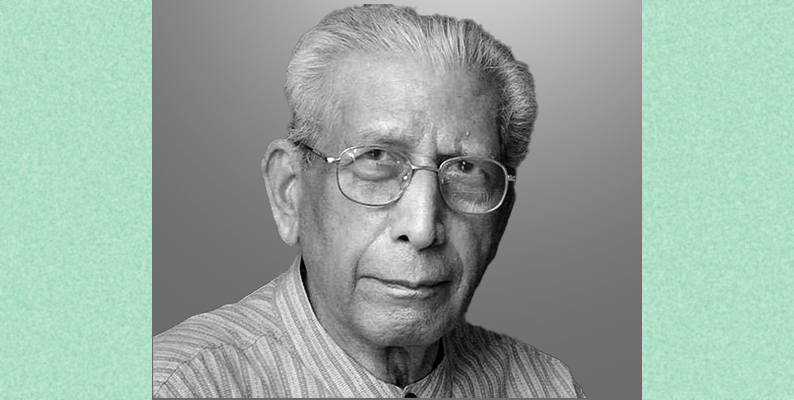

नामवर सिंह एक आलोचक का आत्म-संघर्ष

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 April, 2019

नामवर सिंह एक आलोचक का आत्म-संघर्ष

नामवर सिंह की मृत्यु और उनके जीवित रहते ही कई लोगों ने उन्हें शिखर पुरुष, हिंदी का ब्रांड, सबसे बड़ा आलोचक आदि-आदि उपाधियों से संबोधित किया। विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे बड़े आलोचक ने यह तक कह दिया कि ‘हम नामवर सिंह की जेब से निकले आलोचक हैं’। इसमें किसी को संदेह नहीं है कि नामवर सिंह हिंदी के बड़े आलोचकों में से एक हैं। नामवर सिंह के धुरविरोधी भी उनकी आलोचना का लोहा मानते हैं। नामवर सिंह पर बहुत कुछ लिखा और कहा गया। उनके आलोचना कर्म के बारे में बहुत से लेख उनके जीवित रहते ही छपे। परंतु नामवर सिंह के बड़े आलोचक बनने की प्रक्रिया पर बहुत कम लिखा या कहा गया है। नामवर सिंह आखिर नामवर कैसे बने, इस पर न तो उनके समर्थकों ने बहुत ध्यान दिया है और न ही उनके विरोधियों ने। यही वजह है कि नामवर सिंह तो अपने समय के आलोचकों से सीधे मुठभेड़ कर लेते हैं लेकिन नामवर के बाद के आलोचक उनसे सीधे मुठभेड़ लेने में कतराते से दिखते हैं।

वास्तव में जिस नामवर सिंह की आलोचना का लोहा माना जाता है, उसकी निर्मिति के पीछे एक आलोचक के रूप में उनका आत्म-संघर्ष है। ‘कविता के नए प्रतिमान’ के प्रथम संस्करण की भूमिका में वे लिखते हैं–‘कविता के नए प्रतिमान आलोचना के उस सहयोगी प्रयास का अंग है, जिसके पीछे नए मूल्यों की खोज और प्रतिष्ठा को लेकर चलनेवाले संघर्ष का एक लंबा सिलसिला है और जिसके हर एक का अपना आत्म-संघर्ष भी शामिल है।’ नामवर सिंह जिस समय आलोचना के क्षेत्र में आए उस समय मार्क्सवादी आलोचना परंपरा की शुरुआत हो चुकी थी और रामविलास शर्मा जैसे सशक्त आलोचक सक्रिय थे। इसके साथ-साथ कई अन्य तरह की आलोचना की धाराएँ भी सक्रिय थीं। कोई रूप पर बल दे रहा था तो कोई रस पर। अन्य पाश्चात्य विचारों का प्रभाव भी हिंदी साहित्य और आलोचना में परिलक्षित होने लगा था। कुल मिलाकर यह वैचारिक संघर्ष का दौर था। मार्क्सवादी आलोचकों के भीतर भी वैचारिक संघर्ष था। ऐसे ही दौर में नामवर सिंह ने लिखना शुरू किया।

बकौल नामवर सिंह वे हिंदी साहित्य में आए थे सरस्वती के मंदिर की सेवा करने लेकिन कचरा बिखरा देख इसे समेटने में लग गए। परंतु यह इतना आसान नहीं था। ख़ासकर तब जब एक तरफ रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, मुक्तिबोध जैसे सशक्त मार्क्सवादी आलोचक हों और दूसरी तरफ नंददुलारे वाजपेयी, विजयदेव नारायण साही, मलयज और नगेंद्र। इन विद्वानों की मान्यताओं से टक्कर लेना जोखिम भरा काम था। नामवर सिंह ने यह जोखिम सबसे पहले ‘छायावाद’ लिखकर लिया। जिस छायावाद को अब तक पलायन का काव्य माना जा रहा या उसकी रसवादी व्याख्याएँ की जा रही थीं, उस छायावाद के सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष का व्यापक उद्घाटन नामवर सिंह की कलम से ही हुआ।

नामवर सिंह की आलोचना-प्रक्रिया इतिहास एवं परंपरा से जुड़ी हुई थी। किसी रचना या पाठ की व्याख्या में वे इस पक्ष को उद्धृत करना नहीं भूलते थे। वे न कोरे रूपवाद के समर्थक थे और न ही स्थूल समाजशास्त्रीयता के। वे साहित्य के ‘सापेक्ष स्वतंत्रता’ के पक्षधर थे। ‘कविता के नए प्रतिमान’ लिखने के बाद जब उन पर रूपवादी होने का आरोप लगा तो उन्होंने इसका जवाब इसके दूसरे संस्करण की भूमिका में दिया। वे लिखते हैं–‘मार्क्सवादी साहित्य-दृष्टि बराबर ही कविता की ‘सापेक्ष स्वतंत्रता’ पर बल देती रही है। हिंदी से और उदाहरण लें तो मुक्तिबोध के अलावा, जिनका मत कविता के नए प्रतिमान में उद्धृत है, डॉ. रामविलास शर्मा के आस्था और सौंदर्य में भी यही मान्यता व्यक्त की गई है। वस्तुतः यही वह आधार है जिससे मार्क्सवादी आलोचक एक ओर शुद्ध कविता के समर्थक रूपवादी आलोचकों से लोहा लेते रहे हैं और दूसरी ओर कविता को समाज का पर्याय माननेवाली स्थूल समाजशास्त्रीय आलोचना से संघर्ष करते रहे हैं। निःसंदेह, ‘सापेक्ष स्वतंत्रता’ में ‘सापेक्षता’ की तनी हुई रस्सी पर सब समय संतुलन के साथ चल पाना संभव नहीं हो पाता।’

उनके आलोचना-कर्म का आत्म-संघर्ष ‘सापेक्षता’ के इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए था। आत्म-संघर्ष कोई आसान चीज नहीं है। बिना आत्म-संघर्ष के किसी रचना में निखार नहीं आता है। आत्म-संघर्ष रचना को माँजता है। आलोचना भी एक साहित्यिक रचना है और अगर नामवर की आलोचना में चमक है तो इसी आत्म-संघर्ष के कारण है। आत्म-संघर्ष को मुक्तिबोध के संदर्भ में नामवर सिंह ने व्याख्यायित भी किया है–‘तार सप्तक’ के कवियों में केवल मुक्तिबोध ही हैं जिनमें आज भी ‘आत्म-संघर्ष’ का बोध जीवंत है। क्यों? उन्होंने भी रामविलास शर्मा की तरह सुविधानुसार किसी ‘आस्था’ का वरण करके आत्म-संघर्ष समाप्त क्यों नहीं कर दिया? अज्ञेय की तरह उन्होंने भी आत्म-संघर्ष से ऊबकर किसी दर्द आधारित ‘आस्था’ के सामने घुटने क्यों नहीं टेक दिए? और नहीं तो नेमिचन्द्र जैन की तरह उन्होंने भी मौन क्यों नहीं साध लिया? क्या इसका कारण यह नहीं है कि मुक्तिबोध का आत्म-संघर्ष इन कवियों की अपेक्षा अधिक व्यापक तथा गहरा था?

वस्तुतः लोकोन्मुखी आत्म-संघर्ष ही टिकाऊ होता है। आत्मोन्मुखी आत्म-संघर्ष प्रायः अपने आपको समाप्त कर डालता है। जहाँ ‘तार सप्तक’ के नामवर सिंह का आलोचना-कर्म भी इसी तरह के आत्म-संघर्ष से गुजरा है। वे भी किसी वैचारिक ‘आस्था’ के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। यही वजह है कि उन्हें मार्क्सवाद विरोधी धड़े के साथ-साथ मार्क्सवादियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा लेकिन नामवर सिंह ने हथियार नहीं डाले। उन्होंने अपना आत्म-संघर्ष समाप्त नहीं किया। यही वजह है कि उनका आलोचना-कर्म लोकोन्मुखी है। आलोचना एक शास्त्रीय कार्य है और इसकी लोकोन्मुखता बनाए रखना निःसंदेह एक कठिन कार्य है। नामवर सिंह ने इस कार्य को बखूबी से किया है। नामवर सिंह को भारतीय और पाश्चात्य दोनों शास्त्रीय परंपराओं का गहराई से ज्ञान था, लेकिन उन्होंने पक्ष लोक का लिया। शास्त्रीयता का उपयोग भी लोकन्मुखता की परख के लिए किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई ‘दूसरी परंपरा की खोज’ मूलतः ‘लोक और शास्त्र के द्वंद्व’ के माध्यम से साहित्य एवं आलोचना के लोकोन्मुख परंपरा की खोज है। उनका उद्देश्य आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के बरअक्स अपने गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी को स्थापित करना ही नहीं था बल्कि आलोचना की उस परंपरा को भी स्थापित करना था जो लोक-साहित्य के सौंदर्य पर बल देता था।

नामवर सिंह नई कविता या नई कहानी के बारे में जब लिखते हैं तो वे भी अनुभूति की प्रामाणिकता, विसंगति, विडंबना, ईमानदारी, तनाव, वैयक्तिता, पीड़ा, संत्रास आदि का जिक्र करते हैं। ऊपरी तौर से किसी को लग सकता है कि नामवर सिंह उन्हीं बातों का समर्थन कर रहे हैं जो उनके विरोधी कर रहे हैं। परंतु जब नामवर सिंह इन शब्दों की व्याख्या करते हैं तो वे इन शब्दों में नया अर्थ भी भरते हैं। वे इन पारिभाषिक शब्दों की तह में जाकर उसके सामाजिक-सांस्कृतिक निहितार्थों को स्पष्ट करते हैं। नामवर सिंह रचना के सामाजिक सत्य को उद्घाटित करते हुए उसके सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाले आलोचक हैं। नामवर सिंह से पहले परंपरा पर बल रामविलास शर्मा ने भी दिया था लेकिन वे परंपरा के नाम पर कई बार नए रचनाकारों को खारिज भी कर देते हैं। रामविलास शर्मा कई बार अपनी आलोचना में इस पार या उस पार की कसौटी अपनाते हैं, चाहे वे रेणु हों या मुक्तिबोध। नामवर सिंह के साथ ऐसा नहीं है। वे किसी रचनाकार के विचारों से भले ही सहमत न हों लेकिन वे यों ही उसे खारिज नहीं करते हैं। अपने धुर-से-धुर विरोधी के शक्ति की प्रशंसा में वे चूकते नहीं हैं।

नामवर सिंह के लिए किसी भी रचना के आलोचना की कसौटी है–आत्म-संघर्ष। चाहे वो कविता हो या कहानी, नामवर सिंह रचना के भीतर अभिव्यक्त आत्म-संघर्ष की खोज पर बल देते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि यह आत्म-संघर्ष लोकोन्मुखी है या आत्मोन्मुखी। यह आत्म-संघर्ष ही किसी रचना को नवीनता प्रदान करता है। यही वजह है कि नामवर सिंह सिर्फ यह नहीं देखते कि किसी रचना में परंपरा का कितना पुट है बल्कि वो यह भी देखते हैं कि उसमें नवीनता और ताजगी कितनी है। इसका एक उदाहरण रेणु एवं आंचलिक कहानियों पर उनकी टिप्पणी में देखा जा सकता है। ‘कहानी : नई कहानी’ में आंचलिक कहानी के बारे में वे लिखते हैं–‘जो कहानीकार इतने जागरूक चिंतक तथा पैनी सामाजिक दृष्टि वाले नहीं हैं, उन्होंने अछूते जीवन-क्षेत्रों का सहारा लेकर पाठकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। अपने-अपने अंचल या जनपद के लोक-जीवन को कहानी में ले आने की प्रवृत्ति इसी का परिणाम है। निःसंदेह इन कहानियों में ताजगी है और प्रेमचंद की गाँवों पर लिखी कहानियों में एक हद तक नवीनता भी।’ इस उक्ति के बाद लगता है कि नामवर सिंह भी रामविलास शर्मा की तरह प्रेमचंद की परंपरा के नाम पर रेणु आदि आंचलिक कथाकारों को खारिज कर देंगे, परंतु इन्हीं पंक्तियों के बाद वे लिखते हैं–‘लोक-जीवन के अंतर्व्यक्तिक सामाजिक संबंधों की समझ जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, ये कहानीकार भी प्रौढ़ आंचलिक कहानियाँ दे सकेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु, मार्कण्डेय, केशव मिश्र, शिवप्रसाद सिंह की कहानियों से इस दिशा में आशा बँधती दिखाई दे रही है।’ इसे कहते हैं–‘नीर-क्षीर विवेक’। एक आलोचक का काम किसी रचनाकार या रचना को खारिज या स्थापित करना नहीं बल्कि रचनाकार शक्ति और सीमा की पहचान कर उसे बेहतर दिशा प्रदान करना भी होता है। जो आलोचक रचनाकार के भीतर छिपे संभावनाओं की पहचान कर पाता है, उसी का आलोचना-कर्म सफल होता है। नामवर सिंह के सफल आलोचक होने का राज यही है।

दरअसल किसी स्थापित या खारिज कर देने के बाद आलोचक का आत्म-संघर्ष समाप्त हो जाता है। नामवर सिंह इसलिए अक्सर ऐसा करने से बचते हैं, यही कारण है कि न वे अज्ञेय को पूरी तरह खारिज करते हैं और न ही रामविलास शर्मा को। ‘इतिहास की शव-साधना’ नामक लेख में जहाँ वे रामविलास शर्मा के धुर विरोधी के रूप में दिखायी देते हैं, वहीं ‘केवल जलती मशाल’ नामक लेख में उनके समर्थक के रूप में। अज्ञेय के बारे में उनके विचारों के संदर्भ में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। कुछ लोग इसे उनके विचारों की अस्थिरता के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन यह उनके विचारों की अस्थिरता नहीं बल्कि एक आलोचक के रूप में उनके आत्म-संघर्ष की अभिव्यक्ति है।

आलोचक के रूप में नामवर सिंह का आत्म-संघर्ष मृत्युपर्यंत चलता रहा। हालाँकि 70 के दशक के बाद उन्होंने व्यवस्थित रूप से बहुत कम लिखा और संपादकीय, लेखों और ख़ासकर व्याख्यानों के माध्यम से अपना आलोचना-कर्म जारी रखा। इस वजह उन्हें मौखिक परंपरा का आलोचक भी कहा गया। कुछ का आरोप है कि व्यवस्थित होकर न लिखने की वजह से भी उनके विचारों में कई बार विचलन देखने को मिला। हो सकता है कि इन बातों में कुछ सत्य भी हो लेकिन बतौर आलोचक नामवर सिंह का आत्म-संघर्ष किसी-न-किसी रूप में जारी रहा। ‘कबीर का दु:ख’, ‘कबीर का सच’, ‘कबीर को भगवा?’ और ‘कबीर को अगवा?’ लेखों में नामवर सिंह ने कबीर की कविता को जानने-समझने की जो नई दृष्टि उद्घाटित की है वो इसी आलोचकीय आत्म-संघर्ष का प्रतिफल है।

नामवर सिंह का आलोचना-कर्म इतिहास एवं परंपरा के विवेक से निर्मित हुआ है और यह विवेक उन्होंने आत्म-संघर्ष से अर्जित किया है। नामवर सिंह हिंदी आलोचना को एक नई दिशा देने का काम इसलिए भी कर पाए, क्योंकि वे अपने समर्थकों एवं विरोधियों से न सिर्फ वाद-विवाद करते हैं बल्कि संवाद भी स्थापित करते हैं। बगैर आत्म-संघर्ष के यह संवाद संभव नहीं था।