अनिरुद्ध सिन्हा की ग़ज़लों से गुजरते हुए

- 1 October, 2023

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 October, 2023

अनिरुद्ध सिन्हा की ग़ज़लों से गुजरते हुए

हिंदी ग़ज़ल को मैं प्रगतिवादी कविता का उत्तरकांड मानता हूँ। हिंदी ग़ज़लकार होने का आरोप खुसरो, कबीर और तुलसी पर लगे या न लगे मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छायावाद (1918-36) और प्रगतिवाद के दौर में खूब ग़ज़लें लिखी गईं। प्रसाद, निराला, नागार्जुन, त्रिलोचन, बलबीर सिंह ‘रंग’, शमशेर बहादुर सिंह इसके उदाहरण हैं। शमशेर में ग़ज़ल की अच्छी सलाहियत थी। निराला की ‘बेला’, त्रिलोचन की ‘बुलबुल और गुलाब’ इसके अच्छे उदाहरण हो सकते हैं, मगर इन रचनाकारों ने ग़ज़ल को तत्कालीनता के अनुसार बदलने का जोखिम नहीं उठाया जिसके कारण इन्हें वो नवनीत नहीं मिल सका जो दुष्यंत को मिला। मुख्यधारा से विस्थापन का दर्द सहती हिंदी ग़ज़ल दुष्यंत की ‘साये में धूप’ के साथ स्वदेश वापसी करती है। हिंदी ग़ज़ल भले ही एक लंबा वनवास सहती रही, मगर इसने अपनी भारतीयता, संस्कार, लोक तथा मिट्टी की खुशबू को क्षरित नहीं होने दिया। ग़ज़ल अब धीरे-धीरे जनवाद का दामन थाम रही थी। दुष्यंत के बाद ‘अदम’ और ‘शलभ’ खूब चर्चा में रहे। हिंदी ग़ज़ल अपने आरंभिक दौर से ही समीक्षकों का अकाल झेल रही थी।

यह समय हिंदी ग़ज़ल के उसी दर्द से उबरने का समय था। बहुत धाकड़ आलोचक हिंदी ग़ज़ल को भले ही न मिले हों, मगर इतना तो कहा ही जा सकता है कि हिंदी ग़ज़ल के पास अब अपना आलोचक है। भारतीय दर्शन कर्म प्रधान रहा है। ग़ज़ल विधा के आलोचक अनिरुद्ध सिन्हा ने भी कर्म पर बल दिया। सफलता तथा असफलता का आकलन तो वक्त करेगा। सिन्हा जी ने हिंदी ग़ज़ल में कई नये कार्य किए। उनका सबसे सराहनीय कार्य नयी प्रतिभाओं की तलाश है। उनकी इस तलाश का सुफल ‘हिंदी ग़ज़ल के युवा चेहरे’ के रूप में सामने आए।

अज्ञेय ने अपने एक लेख ‘कविता का संप्रेषण’ में एक स्थान पर लिखा है–‘किसी शब्द का कोई स्वयं अर्थ नहीं होता। जो अर्थ उसे दिया गया है, वह संकेत है, जिसमें अर्थ की प्रतिपत्ति की गई है। इन बातों को ध्यान में रखकर चर्चित ग़ज़लकार अनिरुद्ध सिन्हा के जरा इन शेरों पर दृष्टिपात करते हैं–

‘भरोसे की नहीं दे और कुछ सौगत मुझको

परेशाँ कर रहे हैं खुद मेरे हालात मुझको

ख़फ़ा जब से हुए हैं चाँद सूरज और तारे

बहुत खुद्दार-सी लगने लगी है रात मुझको

कई ज़ख्मों के काँटे हैं अभी तक दिल में मेरे

मुहब्बत की नहीं लगती है अच्छी बात मुझको।’

सिन्हा जी के शेर मात्र उतने ही नहीं हैं जितना ये दिख रहे हैं बल्कि उसके अतरिक्त कुछ और भी हैं। कवि अपने हालात अपनी परिस्थिति और अपने परिवेश से परेशान है। परिवेश मनुष्य को जो दिखाता है आदमी वही देखता है। इस समय परिवेश क्या दिखा रहा है सभी जानते हैं। शायद इसी से कवि चिंतित है। ऐसा नहीं कि कवि के पास अपना विश्वासपात्र नहीं है। असंदिग्ध निष्ठा वाले लोग भी कवि के पास हैं, मगर दौरे-हाजिर का परिवेश है कि कवि को इस निष्ठा पर यकीन नहीं करने देता, दूसरा शेर भी काफ़ी अर्थपूर्ण है। संभवतः कवि कहना चाहता है कि अंधकार और प्रकाश के बीच मुसलसल जो द्वंद्व चल रहा है उसकी एक मात्र वजह शत्रुता ही नहीं है, बल्कि अपनी प्रभुता सिद्ध करने की टेक भी है।

अनिरुद्ध जी सियासी गलियारों के सियाह सच से बख़ूबी वाक़िफ़ हैं। उन्हें पता है कि किस तरह दिन के उजाले में भी सियाह-से-सियाह करतूतों को अंजाम दिया जा सकता है। साथ-ही-साथ रातों का गहरा अँधेरा भी रंगीनियों से लवरेज रहता है। आज सियासत का जहर कहाँ नहीं व्याप्त है? शिक्षा हो, रोजगार हो, चिकित्सा हो, व्यापार हो, धनी हो, गरीब हो, ऊँच हो, नीच हो, हर जगह सियासी दलदल घुटनों तक व्याप्त है। वहाँ दिखता कुछ है और सच्चाई कुछ और होती है। अनिरुद्ध जी ठीक ही तो कहते हैं–

‘इतना तो बताओ सियासत तेरे घर में

क्यों रात के दामन में अँधेरा नहीं होता।’

स्थिति इससे भी दुखद है–

‘अपने ही दायित्व से जो गिर गया

हम थके-हारे उसी के घर गए।’

‘गलत को हम गलत कहते इसी कहने की कोशिश में

सियासत ने अँधेरे में हमारी हर खुशी रख दी।’

सियासत का एक और षड़यंत्र देखें–

‘कहीं वो आँधियों से मिल न जाए

जो लपटें उठ रहीं उसकी जुबाँ से।’

सिन्हा जी की भी दृष्टि समाज की विद्रूपताओं पर है। सिन्हा जी जानते हैं कि किस तरह कुर्सियों के लोभ में हमारे राजनेता नेत्रहीनता और बधिरता की उस सीमा तक पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें अपनो की चीख और जलती हुई बस्तियों का मंजर तक द्रवित नहीं करता।

‘किस देश से आए हैं ये लोग कहाँ के सब

इनसानी लहू पीते अपनो को चबाते हैं।’

बड़ी ही बेबाकी से सिन्हा जी अहले-सियासत और अहले-मोहब्बत के फ़र्क को बयाँ करते हैं।

‘तुम अहले सियासत हो हम अहले मोहब्बत हैं

तुम आग लगाते हो हम आग बुझाते हैं।’

एक और शेर देखें–

‘प्रश्न संसद में उठे जो तोड़कर सारी हदें

देखकर पथरा गई आँखें मुखर संवाद की।’

इस शेर को देखकर क्या ऐसा नहीं लग रहा जैसे प्रतिवादी प्रश्नों का भयंकर ज्वार प्रबल आवेग के साथ बढ़ रहा हो, मगर सियासत की ढिठाई और बेशर्मी देखकर औंधे मुँह गिर पड़ा है। इस शेर के बाद की प्रक्रिया संभवतः यही शेर होना चाहिए–

‘क्या जाने क्या हुआ कि अदालत के सामने

अपनी ज़ुबान से वो मुकरता चला गया।’

इस तरह अदालत में सच के मुकर जाने के पीछे भी किसी-न-किसी तरह की सियासत ही तो रहती है। सत्य की विवशता के पीछे सियासत की अराजक शक्तियों का हाथ होता है। जरा इस शेर को देखें–

‘मोह से दंशित समर्पण के प्रबल प्रतिवाद से

पाप अपना धो रही सत्ता महज उन्माद से।’

क्या यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि सिन्हा जी ने पूरी महाभारत दो पंक्तियों में कह डाली है। धृतराष्ट्र, मोह से दंशित समर्पण ही तो था तथा अठारह दिन का पूरा युद्ध सत्ता द्वारा पाप प्रक्षालन की कुत्सित प्रचेष्टा थी। सियासत के एक और सच की तरफ सिन्हा जी हमें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई आज का सत्य यही है–

‘अर्थ सियासत खो बैठी है अब तो केवल इतना है

जिसकी लाठी भैंस उसी की, शासन बौना देख लिया।’

एक और शेर देखें–

‘करिए न इतना ज़ुल्म सियासत के नाम पर

बचिए मिरे हुजूर गरीबों की आह से।’

अब जरा उत्तर आधुनिकतावाद की तरफ चलते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ऐसा आंदोलन चला जिसने संस्कृति, वास्तुशास्त्र, दर्शनशास्त्र और कला को पूरी तरह से बदल डाला। इस आंदोलन ने अपने पुरवर्ती आधुनिकतावाद को एक बड़ी चुनौती दी। तन्कीद के क्षेत्र में इसका गहरा प्रसार हुआ। 19वीं शताब्दी के भारतेन्दु युगीन आलोचना को इसने काफ़ी प्रभावित किया। इस आंदोलन ने सर्वशक्तिमान की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। इसने आत्मचेतना पर बल दिया। भारतीय संस्कृति भी बदली। कहीं तो सुदृढ़ता आई किंतु कहीं-कहीं अराजकता भी फैली। इस उत्तर आधुनिकतावाद ने कई परिभाषाओं को या तो सिरे से खारिज कर दिया या फिर बदल दिया। पारिवारिक संबंधों में आया विघटन भी कहीं-न-कहीं इसी के प्रभाव का प्रतिफल है। भारत की प्राचीन संस्कृति भी बहुत हद तक आहत हुई। पश्चिम से आई अश्लीलता भी इसी का दुष्परिणाम है। इस आंदोलन ने वस्तुनिष्ठवाद का विरोध किया तथा संशयवाद तथा व्यक्तिपरकता का समर्थन किया। इस विदेशी आंदोलन से संक्रमित भारतीय संस्कृति का विभत्स चित्र सिन्हा जी ने अपनी ग़ज़लों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। अपने आस-पास उन्हें जो दिखता है उसे वो बगैर लागलपेट के कह देते हैं। लोगों का ‘स्व’ बहुत सिमट गया है–

‘रिश्तों के इतने नाग उठाए हुए हैं फन

मैं हर कदम पे खुद से ही डरता चला गया।’

अनिरुद्ध जी एक सादगी पसंद रचनाकार हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ इनकी सादगी इनके वेश-भूषा, स्वभाव, रहन-सहन एवं बोली के साथ-साथ इनके अंदर की सादगी है। इनके अंदर एक बड़ा ही कोमल व्यक्ति है जो सबके प्रति प्रेम से आपूरित रहता है। मैंने अपने पूरे साहित्यकाल में कभी नहीं देखा कि कोई अग्रज रचनाकार अपने बाद की पीढ़ी के प्रति इतना स्नेहिल भाव रखता हो। भला क्या जरूरत थी इन्हें पचास नये कवियों पर लिखने की? एक ऐसा समय जब हर कोई आगे निकलने की घुड़दौड़ में शामिल हो, अपने अनुज रचनाकारों पर इतना लिखना बड़े ही जीवट और मनुष्यता का कार्य है। इस बात से जो एक बात उभर कर सामने आती है वो ये कि अनिरुद्ध जी को भविष्य की चिंता है। आज जब लोग महिमामंडन में लगे हैं, अनिरुद्ध जी का ये कार्य सम्मान का भागी है। कवि की सादगी कभी-कभी बड़ी तंजिया हो जाती है–

‘ये मेरे ख्वाब हैं लो हिफ़ाज़त करो

तुम बड़े लोग हो कुछ सियासत करो।’

कवि की सादगी इस दूसरे शेर में देखें। कवि ने जैसे अपने प्रारब्ध से समझौता कर लिया हो। कवि जैसे अपनी नियति जानता हो। कहें तो ये भी कह सकते हैं कि कवि जीवन की वास्तविकताओं को समझ रहा है।

‘मुझको हर हाल में टूटना ही तो है

मैं खिलौना हूँ मुझसे शरारत करो।’

जिजीविषा हिंदी कविता की विशेषता है तथा संघर्ष इसकी संजीवनी है। संघर्षण की यही अग्नि हमारे अंदर की जिजीविषा को उतप्त रखती है। हिंदी कविता के इंकलाब के मूल में जिंदा रहने की यही प्रबल इच्छाशक्ति रही है। प्रगतिवाद, छायावादी वैयक्तिकता के विरोध के प्रतिफल के रूप में आया था। इस परंपरा ने कविता को कल्पना के कोमल स्पर्शी परिधि से बाहर निकाल कर वास्तविकता के स्वेदसिक्त यथार्थ से रू-बरू कराया। प्रगतिवाद मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का ही एक रूप है। इसे ही राजनीति में साम्यवाद कहा गया। सन् 1937 से 1943 तक यह अपने पूरे शबाब पर रहा।

कवि परंपराओं का संवाहक होता है, अतः कवि में भी ये जिजीविषावादी तेवर साफ परिलक्षित होते हैं। कवि कठिन-से-कठिन परिस्थिति में अपने को सँभाले हुए है। कवि जानता है कि जीवन परिवर्तनशील है। आकस्मिक पीड़ा से कवि टूटता नहीं है। कवि दर्द से भागता भी नहीं बल्कि उसको जीता है। कवि में इससे उबर आने का विश्वास है।

‘डूबा हूँ दर्द में ये और बात है

रहने दो मेरे ज़ख्म को कोई दवा न दो।’

गोरख पांडेय भी अपनी कविता में संभवतः यही बात कहते नजर आते हैं। वे कहते हैं–

‘यहीं पर एक बूढ़ा माली

हमारे मृत्युग्रस्त सपने पर

फूल और उम्मीद

रख जाता है।’

दरअसल उम्मीद ही वास्तविक दवा है जो ज़ख्म को ठीक कर सकती है। इतना ही नहीं कवि पत्थर होती जा रही संवेदना से चिंतित है। उसे डर है कि कहीं सफ़र की धूप जीवन की नदी को सोख न ले। ये मानव समाज के लिए बड़ा ही घातक होगा। आर्द्रता की इस नदी की तलाश ही तो जीवन के प्रति कवि की दृढ़ता का सूचक है। सिन्हा जी लिखते हैं–

‘तुम्हारी आँख की खोई हुई नमी की तलाश

सफ़र की धूप में करता हूँ मैं नदी की तलाश।’

अद्भुत विश्वास है कवि का। कवि कहीं हथियार डालता हुआ दिखाई नहीं देता बल्कि एक पहाड़ की तरह सामने आकर खड़ा हो जाता है। बेलगाम हवाएँ दृढ़ता की इन चट्टानों पर अपना सिर पटक कर अपना-सा मुँह लेकर रह जाती हैं। त्रिलोचन की एक कविता याद आ रही है।

‘शब्दों से ही

बस गंध का काम लिया है

मैंने शब्दों को असहाय नहीं पाया है

कभी किसी क्षण।’

सिन्हा जी के दृढ़ विश्वास को पुष्ट करते कुछ और शेर देखें–

‘तुम्हारी प्यास पर मंज़िल नहीं हँसे कल को

सफ़र की धूप में भी डर सँभाल कर रखना

चिराग़ों को अँधेरे से बहुत लड़ना पड़ेगा

अँधेरा जो अभी है कल यहाँ ऐसा न था

जब हाथ की लकीर रुलाने की जिद करे

तब हादसों के साथ तमाश बढ़ा के देख।

ये जो रक्त है, यही तो कविता की आग को रचती है तथा चिराग़ बनकर आलोकित करती है। यही तो कवि की इच्छाशक्ति है। ये जिजीविषा कवि की परंपरा का अंश है, कवि की परंपरा को इसने हथियार डालना नहीं सिखाया। टी.एस. इलियट की बात यहाँ बहुत सूट करती है कि ‘परंपरा प्रतीक्षा की रगों में रक्त की तरह दौड़ती है।’ कवि परंपरा का वाहक होता है। यकीनन ये परंपराएँ तबील सफ़र तय करेंगी। आज के कठिन होते जा रहे दौर में रोजमर्रा की जरूरतें भी उत्तरोत्तर कठिन होती जा रही है। इस कठिनाई का कारण मैं बाजारवाद को मानता हूँ। इस बाजारवाद ने चीज़ों को इतना सुलभ तथा आकर्षक कर दिया है कि निरर्थक खपत का भार दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे खर्च हमारी आमदनी पर एक स्थाई दबाव बनाए हुए हैं। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक मेहनत कर के भी बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाता है। शकील आज़मी साहब भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं–

‘सबेरे निकलूँ मैं शाम आऊँ तो घर चलाऊँ

पसीना जाकर कहीं बहाऊँ तो घर चलाऊँ

जहाँ पे मरता हूँ रोज जीने के वास्ते मैं

वहीं से खुद को बचा के लाऊँ तो घर चलाऊँ।’

‘लोक’ हिंदी कविता का एक बहुत ही सबल तथा पुराना पक्ष है। यहाँ बुद्धि की तुलना में हृदय अधिक प्रभावी होता है। किसी भी संस्कृति का वट-वृक्ष वहाँ के लोक की उर्वर मिट्टी पर ही जन्मता है। लोक का अर्थ बड़ा ही व्यापक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक के संदर्भ में अपना विचार प्रकट करते हुए लिखा है–‘लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है, बल्कि नगरों तथा गाँवों में फैली हुई वह समस्त जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं हैं। ये लोग नगर में परिष्कृत तथा रुचि संपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की समूची विलक्षणता तथा सुकुमारता को जीवित रखने के लिए जो भी वस्तु आवश्यक है उन्हें उत्पन्न करते हैं।’ इसी लोक का एक अंग किसान है। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है–हिंदी साहित्य में भी किसानों की स्थिति पर खूब लिखा गया। 1857 के विद्रोह में किसानों के योगदान के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं–‘धर्म और वर्ण की सीमा को तोड़कर ये जो लाखों किसान एक ही लड़ाई में शामिल हुए उसका बड़ा गहरा असर भारत की संस्कृति पर पड़ा और यह असर उनके लोक गीतों में भी दिखाई देता है।’ मगर त्रासदी ये है कि भारतीय किसान की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। सिन्हा जी का कवि मन किसानों के लिए दुखता है। वे कहते हैं–

‘हमारी रात उजालों से कब हुई रौशन

बना के चाँद उसे आईने में देखा भी।’

सचमुच किसानों के स्वप्नलोक की जमीन बड़ी बंजर है। वहाँ कोई फलदार वृक्ष नहीं उगता। उगती हैं तो बस कटीली झाड़ियाँ। अभाव की कुछ ऐसी ही झाँकी ‘युगधारा’ में नागार्जुन प्रस्तुत करते हैं।

‘पैदा हुआ था मैं–

दीन-हीन-अपठित किसी कृषक कुल में

आ रहा हूँ पीता अभाव का आसव

ठेठ बचपन से।’

किसान कविता की लोकप्रियता का अंदाजा नेहरू नागर प्रकरण से भी लगाया जा सकता है। जिसमें किसान कवि खेम सिंह नागर की कविता सुनने के लिए 1936 में किसानों ने जवाहरलाल नेहरू का बहिष्कार कर दिया था। अनिरुद्ध जी भलीभाँति इस बात को जानते भी हैं कि गाँव के सपने उस शीशे की तरह है जो किसी भी समय दरक सकते हैं मगर साथ-ही-साथ उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति पर उन्हें आश्चर्य भी होता है–

‘कई सपनों के शीशे में जड़ा है

तू आखिर किन वसूलों पर खड़ा है।’

ये बात वाकई आश्चर्य में डालती है कि जहाँ साधन हीनता का अतल दलदल है, वहाँ गाँव आखिर खड़ा कैसे है? नागार्जुन कहते हैं–

‘मेरा क्षुद्र व्यक्तित्व रुद्र है, सीमित है

आटा दाल नमक लकड़ी के जुगाड़ में।’

भारत में किसान आंदोलन का श्रीगणेश बिजोलिया किसान आंदोलन से हुआ। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चला ये आंदोलन आधी शताब्दी तक चला। अँग्रेजी शासन के दौरान तो भारत की कृषि व्यवस्था एक तीखी ढलान पर आ चुकी थी। उससे भी बड़ी त्रासदी तो ये हुई कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा वीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में घटित होने वाले अकाल तथा महामारी ने भारतीय किसानों की कमर ही तोड़ दी थी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही किसानों की समस्याओं को लेकर भारत के कितने ही भागों में आंदोलन जोर पकड़ने लगे थे। गाँधी का चंपारण किसान विद्रोह, विनोवा भावे का भू-दान आंदोलन, नक्सल बाड़ी आंदोलन, पाबना आंदोलन। दक्कन विद्रोह, मोपला विद्रोह, कूका विद्रोह, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, न जाने कितने ही किसान विद्रोह हुए तथा सबने अपने-अपने तरह से इन किसान आंदोलनों में अपना-अपना योगदान किया। इसमें हिंदी रचनाकारों का भी सहयोग कम नहीं था। बड़े-बड़े व्यापारिक घराने किसानों की जमीन हथियाने पर लगे थे। जमीनों के इस हस्तांतरण का परिणाम किसानों की आत्महत्या के रूप में सामने आ रहा था। आए दिन हम किसानों की आत्महत्या की ख़बरें सुनते रहते हैं। कोई महुए के पेड़ पर झूलता नजर आता है, तो कोई सल्फास खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। प्रदेश के मंत्री पीड़ित परिवार के लिए कुछ रुपयों का ऐलान कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, किसी का भी ध्यान स्थाई समाधान की ओर नहीं जाता है। सिन्हा जी किसानों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रश्नों को समझते हैं। शायद इसीलिए वे बड़े ही तंजिया अंदाज में कहते हैं–

‘फरेब आँखों को ऐसा दिया बहारों ने

चमन-चमन को लगा फूल-फल गया सब कुछ।’

किसान का समूचा जीवन सचमुच ही फरेब की परिभाषा है। ये फरेब उसे कई जगहों से मिलता है। कभी मौसम से, कभी साहूकार से तो कभी सरकार से। एक और शेर देखें–

‘हवा जो बदली अचानक बदल गया सब कुछ

हमारे हाथ से जैसे निकल गया सब कुछ।’

किसान कविता का ये अर्थ कतई नहीं होता कि किसान कविता में किसान शब्द आए। किसान की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति व्यक्त करने वाले शेर ही किसान कविता के अंतर्गत आ सकते हैं। उपर्युक्त शेर को देखकर अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि किस तरह हमारे देश में किसानों का राजनीतिकरण होता है। चुनाव आते ही ये याद आने लगते हैं तथा चुनाव जाते ही ये भुला दिए जाते हैं। सच तो ये है कि किसान अब वोट पाने का साधन मात्र है। किसानों की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। 1912 में मैथिलीशरण गुप्त की ‘भारत-भारती’ छपी जिसमें भारत दुर्दशा के विभिन्न पहलुओं को लेकर किसानों की बर्बादी का एक पूरा दस्तावेज है। ‘किसान’ खंड काव्य में तो गिरमिटिया कृषक मजदूरों के अप्रवासी जीवन का वृहद लेखा-जोखा है। 1914 में ‘हीरा डोम’ की कविता ‘अछूत की शिकायत’ छपी। ये हिंदी की प्रथम दलित किसान कविता है।

कितना दुखद मंजर है। इतना ही नहीं, किसानों पर इसके अतरिक्त भी बहुत कुछ लिखा गया। गया प्रसाद शुक्ल ‘सनेही’ ने ‘1857 की जनक्रांति’ बालमुकुंद गुप्त ने ‘बसंत बंधु’ तथा ‘मेघ मनावनि’, ‘प्रेमघन की’, जीर्ण जनपद, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ‘वर्तमान दुर्भिक्ष’ तथा प्रताप नारायण मिश्र की ‘बैरागी विलाप’ लिखी गई। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किसानों के लिए ‘प्रताप’ पत्रिका का संपादन शुरू किया। इसमें छपा लेख ‘भारतीय कृषक’ काफ़ी चर्चा में रहा। अनिरुद्ध जी भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। अनिरुद्ध जी को ग्रामीण परिवेश गँवई खुशबू में समेटे रहता है। उनका मन भी किसानों के लिए भावुक रहता है। किसानों की वास्तविक स्थिति अनिरुद्ध जी से छुपी नहीं है। वे कहते हैं–

‘गाँव की तकदीर शहरों में यही

चील के पंजे में हो साँपों का सरा

टूटे सपने घर ले आया

सब खो कर वो इतना पाया।’

सचमुच! दँवरी-मिजनी के बाद किसान क्या पाता है। क्या बचता है आखिर उसके पास लगान और साहूकार को देने के बाद, कभी-कभी तो ‘किसान क्रेडिट’ चुकाने के बाद वह किसान से मजदूर बन जाता है। अनिरुद्ध जी में किसी तरह की भाषाई कट्टरता नहीं। ये हिंदी, उर्दू तथा गँवई शब्दों का प्रयोग घड़ल्ले से करते हैं। इनकी रचनाओं में एक भाषाई तवाजुन नजर आता है। किसी भी तरह का कोई मानसिक दबाव परिलक्षित नहीं होता। इनकी आधुनिक चेतना संपन्नता इन्हें सार्वकालिक कवियों में पांक्तेय करती है। इनकी रचनाओं में आया यथार्थ इन्हें और भी पुष्ट करता है। इनकी रचनाएँ दायित्व बोध से संपन्न हैं। इनके चिंतन का फ़लक व्यापक है। हिंदी ग़ज़ल में इनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता।

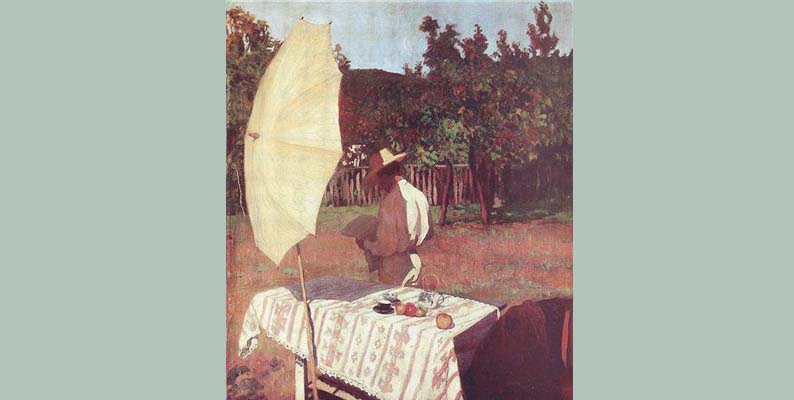

Image : Gate of Rajah_s Palace, Benares, India

Image Source : WikiArt

Artist : Marianne North

Image in Public Domain