कवि-परंपरा में कैलाश वाजपेयी

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 August, 2021

कवि-परंपरा में कैलाश वाजपेयी

‘संभव नहीं है/कविता में वह सब कह पाना/जो घटा है/बीसवीं शताब्दी में मनुष्य के साथ।’ (श्रीकांत वर्मा) ये पंक्तियाँ बीसवीं सदी के महत्त्वपूर्ण हिंदी कवि श्रीकांत वर्मा की हैं। कैलाश वाजपेयी उसी परंपरा के कवि हैं जिन्होंने कविता में वह सब कहने की चेष्टा की है जो बीसवीं शताब्दी के मनुष्य के साथ घटा है। श्रीकांत वर्मा कहते हैं, ‘काँपते हैं एक एक हाथ/पृथ्वी की एक एक सड़क पर/भाग रहा है मनुष्य/युद्ध पीछा कर रहा है।’ बीसवीं शताब्दी की इसी बहुविध पीड़ा को कैलाश वाजपेयी ने अपने छह दशकों के रचना संसार में व्यक्त किया है। कोई भी कवि इसलिए बड़ा नहीं होता कि वह अपने समय को अपनी कविताओं में मूर्त करता है, उसका रचना संसार अपने समय व समाज का दर्पण होता है बल्कि वह इसलिए बड़ा होता है कि उसके पीछे कितनी बड़ी कवि परंपरा है। उसकी आवाज में कवियों की सदियों की आवाजें समायी हुई हैं। आदि कवि वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भास, भवभूति, तुलसी, सूर, कबीर की कवि परंपरा हमें यह जताती है कि कोई कवि अपनी कविताओं में युग सत्य का वहन करता है तो वह सदियों का कवि समय को लाँघ कर अपने समय का सत्य लिखता है।

कैलाश वाजपेयी का कविता में अवतरण उस समय हुआ जब देश को आजादी हासिल हुए लगभग एक दशक बीत चुके थे। हालाँकि किसी भी स्वतंत्र हुए देश में आमूलचूल परिवर्तन के लिए एक दशक का समय बहुत ज्यादा नहीं होता तथापि एक दशक कम भी नहीं होता। उच्चादर्शों का हामी कवि जब आजादी के ध्येय के साथ आजाद भारत की तस्वीर का मिलान करता है तो पाता है कि यह आजादी जिन मंतव्यों के लिए हुई थी वे कहीं दूर जा छिटके हैं। देश की वर्तमान छवि से इसका कोई लेना देना नहीं है; और वह इस मलिन तस्वीर को देख कर निराश होता है। निराशा, हताशा, नाउम्मीदी की यह कविता कोई साठ के दौर में पहली बार नहीं लिखी जा रही थी। जिसने भी अपने समय का सत्य लिखा उसे भी युगसत्य को पहचानने में हताशा व नाउम्मीदी से गुजरना पड़ा। कबीर जो अपने समय में प्रतिरोध की एक बड़ी आवाज़ थे, लिख रहे थे, मैं केहिं समझावहुँ ये सब जग अंधा। पांडे कौन कुमति तोहिं लागी। हम न मरब मरिहै संसारा। हिरना समझ बूझ बन चरना। तब धार्मिक फिरकापरस्ती कोई कम न थी। पीर औलिया की भी जात देखी जाती थी। कबीर की भी देखी गयी। उनके मरने पर खूब तमाशा मचा। पर कबीर उस वक्त की सत्ता के मनसबदार न थे। न हिंदू व मुसलमानों में किसी एक के ताबेदार। उनकी कविताएँ उस वक्त की धार्मिक फिरकापरस्ती व घृणा के प्रति एक चेतावनी की तरह हैं।

कुछ कवियों में परंपरा के प्रति लगाव नहीं होता। इसके प्रति दिनकर जैसे कवि ने सावधान किया है। वे ‘परंपरा’ शीर्षक कविता में लिखते हैं–‘परंपरा जब लुप्त होती है/सभ्यता अकेलेपन के/दर्द में मरती है/कलमें लगना जानते हो/तो जरूर लगाओ/मगर ऐसी कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे/और ये बात याद रहे/परंपरा चीनी नहीं मधु है/वह न तो हिंदू है, ना मुस्लिम।’ इस तरह हर कवि की अपनी परंपरा होती है। कैलाश वाजपेयी अपनी कवि परंपरा में कबीर, कुंभनदास, नागार्जुन, मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, रघुवीर सहाय और राजकमल चौधरी से जुड़ते हैं। समय पर पड़ते तीखे दंश का जैसा निर्वचन कैलाश वाजपेयी की कविताएँ करती हैं, वह अपने समय में कबीर, नागार्जुन, मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल व रघुवीर सहाय की देन है। उनका काव्यफलक व कवि चिंता एक साथ वैश्विक व स्थानिक है।

वाजपेयी के सम्मुख बीसवीं शताब्दी का क्षत-विक्षत चेहरा रहा है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति प्रगतिशील शक्तियों के अभ्युदय का समय है। किंतु इसी सदी ने दो-दो विश्वयुद्ध देखे। वियतनाम, क्यूबा, ईराक की तबाही देखी। अफ्रीकी देशों में पेट और भोजन का समीकरण तय करती आबादी देखी। लेनिनग्राड में एक साथ घेरकर मारे गए हजारों रूसी युवाओं को एक ही जगह पर पंक्ति दर पंक्ति दफन होते और ढेरो औरतों को चुपचाप आँसू बहाते हुए देखा, इससे भी पहले कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मारे गए यहूदियों के प्रति नफरत देखी। जापान को तबाह करने वाली आणविक शक्तियों का अट्टहास देखा। भारत में विभाजन का भयावह दृश्य देखा व दो कौमों के बीच नफरत की दीवार उठते देखी जो आज भी एक घाव की तरह मनुष्यता पर मौजूद है। भाईचारे का संदेश देने वाले इसी देश में 84 का कत्लेआम देखा। विश्वभर में पूँजी व शस्त्रों की होड़ देखी।

ऐसे परिदृश्य में भी कुछ कवि अपनी कविता को सुगठित और मर्यादित बनाने के प्रति सचेष्ट थे। वे किसी अलक्षित उच्चादर्श के कवि थे। प्रकृति के अनुगायक बन कर जीना चाहते थे। एक सुविधाजनक काव्योपकरण के बीच वे सुरक्षित महसूस करते थे। देश दुनिया में मनुष्यता के साथ क्या घटित हो रहा है, इसके बारे में जानने की उन्हें कोई जिज्ञासा या बेचैनी न थी। आखिरकार अकविता का विद्रोह साठ के दौर में अराजक जरूर सिद्ध हुआ पर उसके हेतु अकारण न थे। आजादी का यदि कोई मकसद था तो देश आजादी पाने के बाद किसी दूसरी राह पर चल पड़ा था। भ्रष्टाचार के नए-नए तंत्र ईजाद होने लगे थे। लाल फीताशाही, न्यायिक प्रक्रिया, पुलिस व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन की इकाइयाँ सवालों के घेरे में थीं। ‘राग दरबारी’ जैसी कृति प्रशासन की इसी पोलपट्टी का नतीजा था जिसे उसी व्यवस्था में काम करने वाले अधिकारी ने लिखा।

कवि किसी रघुनाथ का चाकर तो हो सकता है पर वह किसी सत्ता का चाकर नहीं हो सकता। कैलाश वाजपेयी सौभाग्य से सत्ता के निकट रहे किंतु इस नैकट्य के बावजूद उन्होंने उसकी आलोचना करनी नहीं छोड़ी। सदैव अपने कवि विवेक पर भरोसा किया। उनके समकालीन रहे कवि केदारनाथ सिंह में यह प्रतिरोध बहुत झीना झीना है और वह सत्ता को लेकर तो शायद नहीं है, मानवीय नियति और पारिस्थितिकी को लेकर उनकी चिंताएँ सामने आती हैं। वे बहुत दूर तक वैश्विक घटनाओं को अपनी कविताओं के केंद्र में नहीं लाते। एक दूसरे समकालीन कवि कुँवर नारायण जो मानवीय नैतिकता की एक बड़ी आवाज हिंदी कविता में हैं। वे प्रकृति पारिस्थितिकी इत्यादि पर चिंताएँ जाहिर करते हैं, नैतिक विचलनों पर निगाह रखते हैं, पर अपने समय व समाज के विवर्ण व विद्रूप होते चेहरे की वैसी पड़ताल करते नहीं दिखते जैसा कैलाश वाजपेयी करते हैं। इस मायने में ये कवि अपनी सीमाओं में ही तोड़-फोड़ करते हैं।

कैलाश वाजपेयी उससे आगे जा कर कड़ी शब्दावली में पेश आते हैं। वे विक्षोभ की एक नयी इबारत गढ़ते हैं। यह सिलसिला संक्रांत से ही शुरू होता है और देहांत से हट कर व तीसरा अँधेरा से गुजरते हुए महास्वप्न का मध्यांतर तक पहुँचता है। सूफीनामा से वे अपनी राह बदलते हैं। एक कबीराना मिजाज उनके भीतर से उमगता है। निरभय निरगुन गाऊँगा–की तर्ज पर वे सच्चाई की राह पर चलते हैं। ‘पृथ्वी का कृष्णपक्ष’ परीक्षित की गाथा अवश्य है किंतु वह हम सबके भीतर छिपे परीक्षित की गाथा भी है। ऐसा करते हुए वे कभी क्षुब्ध होते हैं तो लगता है कवि एक हताशा से घिर कर ऐसा बोल रहा है कि हमें अब किसी भी व्यवस्था में डाल दो (जी जाएँगे) वह राजधानी जैसी क्रांतिकारी तेवर की कविता लिखता है जिसे व्यवस्था विरोध मान लिया जाता है और उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है, क्योंकि वह जीवन की व्याकृति की बात करता है। झूठे नारों और खुशहाल सपनों से लदी बैलगाड़ियों की बात करता है। जिसे क्षोभ होता है कि वह जैसे बुद्ध, नीत्शे, मार्क्स, भर्तृहरि, कृष्ण और कीर्केगार्द की मुरदा पोशाक पहन कर वर्षों से राजधानी की सीमेंटी दूरियों पर घूम रहा है। वह साहस आजादी की व्यर्थता को देख कर कहता है, एक सिल की तरह गिरी है स्वतंत्रता और पिचक गया है पूरा देश। इस कविता की अंतर्वस्तु से धूमिल की पटकथा मेल खाती है। समकालीन होने की हद तक धूमिल में विद्रोह का जो तेवर है, वह पहले के मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा व कैलाश वाजपेयी आदि कवियों की सरणि पर चलता दीखता है।

‘हंस अकेला’ की भूमिका में अशोक वाजपेयी ने यह लक्ष्य किया है कि कैलाश वाजपेयी उन थोड़े से हिंदी कवियों में से एक थे जिनकी विश्व दृष्टि ब्रह्मांड-बोध से हमेशा जुड़ी थी। उनकी कविता निरे संसार तक महदूद नहीं रही। उसके भूगोल में हमेशा ब्रह्मांड गोल ने संयमित किया। (हंस अकेला, पृष्ठ 9) वे आगे कहते हैं कि हमारे समय के तमाम फरेबों को देखने पहचानने और उनके पार सच्चाई को जानने की एक ईमानदार कोशिश, इन कविताओं में देखी जा सकती है। कहीं न कहीं, यह अविवक्षित विश्वास है कि इस चौतरफा तबाही से कविता शायद हमें बचा सकती है। वे इन कविताओं में आत्माभियोग भी लक्षित करते हैं। पर यह भी कहते हैं कि सभी पर एक तरह का उदास उजाला है जिसे खुद अपनी बनायी धुंध भी कह सकते हैं। यह उदास उजाला इन कविताओं को अपने समय की तबाही का एक शोकगीत जैसा भी बना देता है। (वही, पृष्ठ 11)

यह वह कवि है जिसने सदैव अपने आत्म में तो झाँका पर उसकी कोई आत्मकथा नहीं बनाई। वह आत्मकथा उसकी कविताओं में ही छन छन कर आती रही। बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसा ये वंतुश्को ने कहा था, कवि की कविता ही उसकी आत्मकथा है, बाकी सब फुटनोट। कितनी वेदना से वे कहते हैं, ‘वर्षों पहले जिस घर में मैं जन्मा था/वह घर अब वहाँ नहीं है/जिस नदी के तट पर मेरा बचपन बीता/प्रदूषण खा गया उसकी नीलाई/पचहत्तर से ज्यादा पतझर झेल चुकी मेरी यह काया/सारी सारी रात नींद को तरसती है/यादों के घन घन्नाते हैं/महाकवि निराला, सुकवि संत पंत, माँ-सी महादेवी, दिनकर, बच्चन, नागार्जुन, मितभाषी अज्ञेय/हँसती आँखों वाले डॉ माचवे/और सीढ़ियों पर धूप में दमकते खो गए रघुवीर सहाय खो गए/सभी शब्दसाधक, मनीषी, वरदपुत्र सरस्वती माँ के/जिन्होंने स्नेह दिया, छाँह दी/जिन्होंने नई पौध को/कहाँ चले गए, एक नितांत असहनीय निर्वात छोड़ कर।’ (हंस अकेला, आत्मकथ्य-2, पृष्ठ 134)–और तब लगता है कि जिस संक्रांत में कवि ने लिखा, मेरा आकाश छोटा हो गया है/मुझे नींद नहीं आती। वह कोई अकवितावादी फैशन में लिखा गया वाक्य नहीं था, यह उस कवि परंपरा का दाय है जिसके चलते कवि कबीर को भी नींद नहीं आती थी।

कैलाश वाजपेयी अपने मिजाज में अलग किंतु परंपराबोध के कवि हैं। उन्होंने एक कवि रूप में अपना वरण किया है तो इसके पीछे कवियों से आंतरिकता से प्रतिकृत होना है। जब अज्ञेय कहते थे, मैं गाता हूँ अनघ सनातनजयी तो लगता है कविता एक अविच्छिन्न परंपरा है। महाभारत एक है, व्यास कई। कविता एक है, कवि कई। लोग परंपरा को प्रायः निंदित करते हैं। उसके पिछड़ेपन पर हँसी उड़ाते हैं। किंतु कहा गया है कि पुरानी हर चीज खराब नहीं होती न नई हर चीज अच्छी। अच्छे लोग उनका परीक्षण कर व्यवहार में लाते हैं। कवि परंपरा की सदियों की यात्रा को निहारता हुआ यह कवि अपनी कविताओं में कहाँ खड़ा है, किन मानवीय मूल्यों के लिए उसने कविता की राह चुनी है, यह देखना उसे सुदीर्घ कवि परंपरा में आँकना होगा।

कैलाश वाजपेयी भले ही वामपंथी न थे पर विचारों से प्रगतिशील थे। परंपराओं में उनकी आस्था थी। साधु संतों दार्शनिकों के बीच उनका उठना बैठना था। जो बातें परंपरा से मनुष्यता ने सीखी हैं वह सीख कवि भी देता है पर किसी नैतिक प्रतिकथन के रूप में नहीं। अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे छोटी कविताएँ लिखने लगे थे। यह सिलसिला हवा में हस्ताक्षर से ही शुरू हो गया था। हंस अकेला में डर कविता में वे धर्म को जहर की संज्ञा देते हैं। सच कहें तो जिसने धर्म को अफीम कहा होगा, कितना सच कहा है। क्योंकि सारी दुनिया में धर्म और नस्ली भेद-भाव ने मनुष्यता के सामने अनेक संकट खड़े किए हैं। हमारे देश में ही जो भाईचारा आजादी से पहले था, वह विभाजन के बाद उत्तरोत्तर क्षीण होता गया है। हिंदू मुसलमानों के बीच दरारें बढ़ी हैं। हिंदू ईसाइयों के बीच भेद-भाव बढ़ा है। यद्यपि भारत विविधताओं का देश है। विविध धर्मों जातियों मतावलंबियों का देश है। इंसान-इंसान के बीच भेद-भाव दूर करने के लिए गाँधी ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उनके प्रार्थना प्रवचनों में हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों के लिए एक सी चिंता व्यक्त होती थी। गए दशकों में धर्म पर बहसें ज्यादा हुई हैं उसे मानवीय बनाए रखने पर कम। वाजपेयी की ‘डर’ कविता देखें–‘डर से बेखबर कोई नहीं/क्योंकि डर कोई खबर नहीं/मज़हब की एक सिफत यह भी है/उस जैसा/कोई ज़हर नहीं।’ (हंस अकेला, पृष्ठ 40)

‘माता भूमिरू पुत्रोहं पृथिव्यारू।’ यह हमारी संस्कृति रही है। वेदों में प्रकृति की उपासना के सूक्त हैं। हमारी संस्कृति प्राणि प्रजातियों से लेकर प्रकृति के तमाम उपादानों को लेकर समावेशी है। ऐसे में कवि पृथ्वी का दोहन करने वाली शक्तियों के प्रति अपनी क्षुब्धता का इज़हार करता है–‘हमने तुम्हें इतना निचोड़ा/कहीं का न छोड़ा/हमें माफ करना धरती माँ/कई बार कोख से कुलघाती भी जन्म लेते हैं।’ (हंस अकेला, ‘धरती माँ’ पृष्ठ-54)

मरने मारने की संस्कृति की ओर बढ़ती प्रवृत्ति पर वे लोगों पर तंज करते हैं। वे कहते हैं जो अच्छा है हमने महारत हासिल कर ली है उसे मारने में। हमने गाँधी को मारा, ईसा को मारा, सुकरात को मारा, ईश्वर को तो दिन रात मारते ही रहते हैं। यह और बात है कि ईश्वर मरता नहीं हम ही मरते चले जाते हैं। (वही, पृष्ठ 88) उन्होंने संक्रांत से लेकर हंस अकेला तक इंसानियत की कविताएँ लिखी हैं। मरणधर्मा संसार में यह जो जीते जी मारने की प्रवृत्ति बढ़ी है, पूँजीवादी ताकतें विकासशील व गरीब देशों को आपस में भिड़ा कर अस्त्रों का जखीरा बना देना चाहती हैं, इसके विरुद्ध वाजपेयी की कविता दुनियाभर की हिंसक प्रवृत्तियों की निंदा करती है। उनके भीतर जलते हुए विश्व की धुआँ धुआँ होती नियति की राख है जो एक सच्चे कवि के लिए बहुत तकलीफदेह होती है। अचरच नहीं कि तमाम निषेधों, असहमतियों और प्रतिरोधी मिजाज के बावजूद इस कवि में एक नैतिक ताकत है जिसका सबूत उसकी गेहूँ शीर्षक कविता है–‘ओ मेरे अन्नदाता/मैं हरा गेहूँ दूध भरा/मेरी यह विनती है जब मैं पक जाऊँ/और बने रोटी/यह मेरी काया/मैं किसी शराबी अघाये अय्याश की आँत में न जाऊँ/किसी फटेहाल थके पेट की जलती भट्ठी में/स्वाहा होता हुआ/तृप्ति की धुन गुनगुनाऊँ/वही मोक्ष होगा मेरे सुनहरे विकास का।’ (हवा में हस्ताक्षर, पृष्ठ-17)

यह एक अपरिग्रही कवि की कविता लगती है। जैसे मनुष्य का कोई धर्म होता है, वैसे ही अन्न का भी धर्म होता है। उसका भी मन होता है। उसकी निर्जीवता में भी सजीवता का उल्लास बोलता है। कवि परिवर्तन का हामी तो होता है पर जंगल काट कर, मिट्टी को बाँझ बना कर, हवा को जहरीली बना कर नहीं। वह तथाकथित विकास को प्राकृतिक संपदाओं के विनाश का कारक नहीं बनने देना चाहता। ‘नवक्रांति’ कविता परंपरा की इसी सीख का प्रकथन है–

‘तुम अगर परिवर्तन के पक्षधर हो/मिट्टी से शुरू करना/जो बाँझ हो रही है।/धान से शुरू करना/जो गोरे पंजों के चंगुल में जा रहा।/वृक्षों से शुरू करना/जिनका वध हो रहा है बेरहमी से।/वायु से शुरू करना/जिनका यौवन रोज लुट रहा/यही सब तो हो तुम/अपनी जड़ों की पड़ताल के बिना क्रांति कहाँ?’ (हवा में हस्ताक्षर, पृष्ठ-13) एक सच्चा कवि अपनी परंपरा का सम्मान करता है, उससे अपने लिए जीवन मूल्य आचार-विचार आयत्त करता है और अपनी यादगार विरासत नई पीढ़ी को सौंप कर जाना चाहता है। कवि का यह कहना कि अपनी जड़ों की पड़ताल के बिना क्रांति कहाँ, अपनी परंपरा से जुड़ कर नए प्रस्थान बिंदु की ओर बढ़ चलने का आह्वान है।

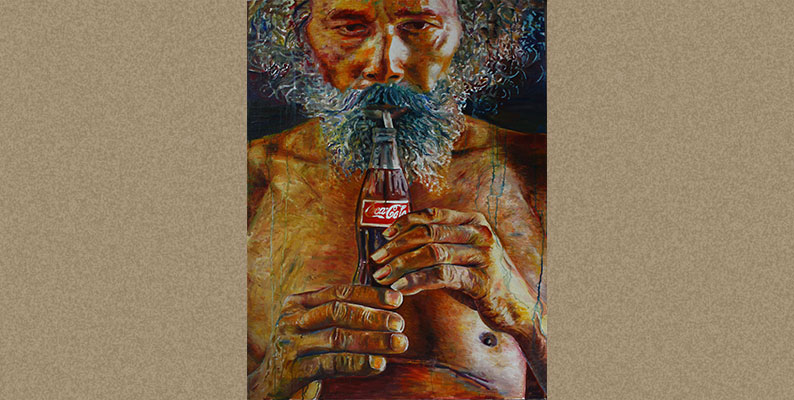

Image: Thirst

Artist: Anunaya Chaubey

© Anunaya Chaubey