व्यंग्य की जातीयता और परसाई

- 1 April, 2019

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 April, 2019

व्यंग्य की जातीयता और परसाई

व्यंग्य की एक जातीयता होती है। जो वर्षों पहले कबीरदास की उलटबासियों में सुना गया था वही इधर बीसवीं सदी के प्रखर व्यंग्यकार की पैनी आवाज में सुना गया। भाषा अलग, प्रांत अलग, परिस्थितियाँ अलग पर मूल्य वही, चेतना वही–यही है व्यंग्य की शाश्वतता। व्यंग्य का मूलभूत उद्देश्य है समाज के ऊबड़-खाबड़पन को सामने लाना, किसी एक कल्पित आदर्श की ओर ले जाना। व्यंग्य महज़ आदर्श की स्थापना और विसंगति का खंडन ही नहीं है। किन्हीं परिस्थितियों में यदि समाज उस तथाकथित आदर्श को प्राप्त कर लेता है तो क्या व्यंग्य की अस्मिता मिट जाएगी? व्यंग्य का अपना एक विशेष स्वभाव होता है जो जरूरी नहीं कि किसी मोटी राजनीतिक या सामाजिक विकृति पर ही फूटे, व्यंग्य पहले सफेद बाल पर, बढ़ती तोंद पर, टूटे पैर पर, टपकती छत पर, कटी उँगली पर भी होता है। व्यंग्य का धर्म केवल लानत-मलामत करने के स्तर का नहीं है, वह व्यापक है। व्यंग्यकार के मुख से सच्चे व्यंग्य का धर्म यह है–‘सच्चा व्यंग्य जीवन की समीक्षा होता है। वह मनुष्य को सोचने के लिए बाध्य करता है। अपने से साक्षात्कार करता है। चेतना में हलचल पैदा करता है और जीवन में व्याप्त मिथ्याचार, पाखंड, असमंजस्य और अन्याय से लड़ने के लिए उसे तैयार करता है।’ (परसाई रचनावली-6/पृष्ठ-249)

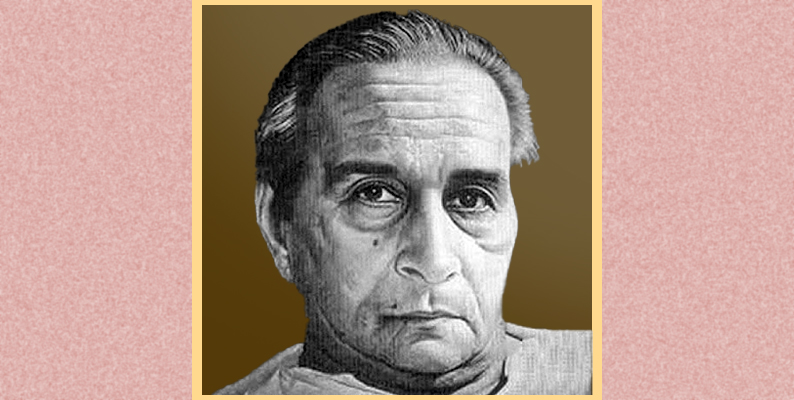

हरिशंकर परसाई के साहित्य की परिधि विस्तृत है। उन्होंने लगभग हर विधा में कलम चलाते हुए साहित्य में कई नई विधाओं को भी जन्म दिया। लेखन का महत्त्व इनके यहाँ तब है जब वह शैलियों और विधाओं के पार जाकर अपनी बात संप्रेषित करता है। परसाई के व्यंग्य-निबंधों की बौद्धिकता और गंभीरता हास्य की कूँची से रंगी गई है पर उनके व्यंग्य-स्तंभों में उभरता है एक दायित्वपूर्ण लेखक, एक युग-द्रष्टा और कुछ हद तक एक समाज सुधारक। अखबारी विधा को साहित्य में विलीन कर देने का यह महत्त्वपूर्ण कार्य हरिशंकर परसाई द्वारा ही हुआ। इस प्रकार साहित्य में एक नया मोड़ दाखिल हुआ जहाँ से राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दाँव-पेंच साफ दीख पड़ते हैं, जहाँ से धार्मिक दंगों के ‘असामाजिक तत्व’ भी अपने नग्न रूप में सामने आते हैं और तमाम तत्कालीन हस्तियों की चालाकी की पोल भी यहीं से खुलती है। परसाई के स्तंभों का सर्वाधिक महत्त्व उसके युगबोध के कारण है। परसाई पहले भी कह आए हैं ‘कई बार बुराई भलाई के रूप में प्रचार पाती है।’ (पगडंडियों का ज़माना/पृष्ठ-65) इन स्तंभों का उद्देश्य भलाई के पीछे छिपी इन्हीं बुराइयों को उधेड़ फेंकना है। सतह से सुंदर दिखने वाली चीजें तह तक जाने से कितनी भदेस हो सकती हैं इसका खुलासा करने का यह भारी काम इन्हीं व्यंग्य-स्तंभों के द्वारा हुआ। किसी तत्कालीन घटना को केंद्र में रखकर ये स्तंभ लिखे जरूर गए पर उसके मूल्य शाश्वत रहेंगे। स्तंभों में समसामयिक घटनाओं का टटकापन लक्षित होता है पर उनमें भविष्य के लिए भी छटपटाहट है और साथ ही इतिहास का सर्वथा सही आकलन भी है। स्तंभों की पहली शर्त निष्पक्षता और सत्यता है। व्यंग्य में विरोध का एक दूसरा आशय भी है कि एक का विरोध दूसरे का समर्थन नहीं होता है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध की जिन राजनीतिक और सामाजिक बातों का जिक्र इतिहास में नहीं मिलता वह परसाई के स्तंभों में मिल जाता है। व्यंग्य-स्तंभों का मुख्य स्वर राजनीतिक है इसलिए इनमें उस दौर के राजनीतिक पैंतरों का कच्चा-चिट्ठा खोल दिया गया है। इनकी ‘प्रभावशाली अपील’ और ‘विकट लोकप्रियता’ के कारण कई संकट भी आए पर इन्हीं संकटों ने व्यंग्यकार परसाई की सफलता के स्तर और बढ़ा दिए। व्यंग्यकार ने स्वयं कहा है, ‘इस स्तंभ के छपने के बाद जो घोर गाली की चिट्ठियाँ मुझे आने लगीं उनसे मैं आश्वस्त हो गया कि लेखन सफल हो रहा है।’ (परसाई रचनावली-6/पृष्ठ-255)

व्यंग्य-स्तंभों में महज़ समसामयिकता ही नहीं है बल्कि उन्होंने बड़े-बड़े प्रतीक, बड़े-बड़े बिंब तैयार किए हैं। स्तंभों में आए पात्र अपने चरित्र विशेष के उत्तरोतर उनमें निहित प्रवृति के द्योतक बन गए हैं। अन्य विधाओं के पात्र अधिकतर काल्पनिक होते हैं जो सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। प्रेमचंद का ‘होरी’ सामान्य होते हुए भी समाज के किसी व्यक्ति विशेष में प्रतिबिंबित होता है। वैसे ही इन स्तंभों में पात्र विशेष से सामान्य की ओर मुड़ते हैं। ‘अदाकारी पर टिकी’ सरकार, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली ‘झगड़ालू लोमड़ियाँ’, रेलवे की बदहाली, सरकार के ‘मक्खीमार’ आचरण आदि केवल बीसवीं सदी के उत्तरार्ध के तथ्य न होकर कुछ ऐसी प्रवृतियाँ हैं जिनका पुनर्मूल्यांकन हर सदी में होना आवश्यक हो जाता है। परसाई ने जिसको भी नायक बनाया वह दूर तक एक प्रतीक या एक होने का आभास देते रहते हैं। स्तंभों का महत्त्व तब है जब उन्हें युग विशेष के संदर्भों और तात्कालिकता से परे जा कर परखा जाए। धनंजय वर्मा ने कहा है–‘प्रेमचंद के बाद अकेले परसाई हैं, जिन्होंने सपाट गद्य की अखबारी तात्कालिता को इतनी रचनात्मक उत्तेजना दी है कि उनके अनुभव, चरित्र और घटनाएँ अनायास प्रतीक और बिंब का दर्जा अख्तियार कर लेते हैं और समकालीन इतिहास के अनिवार्य प्रसंग बन जाते हैं।’ (परसाई रचनावली-5/पृष्ठ-7)

व्यंग्य का बहुत पुराना संबंध संतों की उलटबासियों से रहा है। संतों में मुख्यतः कबीर का जो मूर्तिभंजक रूप सामने आया है उसे परसाई ने सर्वाधिक ग्रहण किया है। ‘कबिरा खड़ा बाजार में’, ‘सुनो भई साधो’ जैसे स्तंभों में कबीर वक्ता बनकर आए हैं। इन कॉलमों में कबीर ही क्यों? परसाई, परसाई का स्वर कहीं पर तो बिल्कुल अपूर्वता या यों कहें कि परसाईपन लिए हुए है और कहीं-कहीं इन्हीं ‘योद्धा कवि’ के ढंग-ढर्रे में ढल कर एक अनोखा मिश्रण तैयार हुआ है। परसाई ने अपनी व्यंग्योक्तियों से एक तरह से अपने आप को कबीर की परंपरा में रखा है। उन्होंने स्वयं कहा है–‘कबीर का विद्रोह, अक्खड़पन, सधुक्कड़ी भाषा, साफगोई, ठेठ मुहावरा–इन सबसे एक तरह से मैंने अपने को कबीर की परंपरा से ही जोड़ लिया।’ (तुलसीदास चंदन घिसैं/पृष्ठ-9) कबीर का विरोध मूलतः जातिगत भेद, धार्मिक पाखंड और कर्मकांड से था, परसाई के विरोध का क्षेत्र व्यापकतर है। उन्होंने उनकी शैली तथा आक्रोश की भाषा अपनाई है। धार्मिक आडंबरों के खोखलेपन पर जैसी चोट कबीर ने की है लगभग वैसी ही परसाई ने। ‘मन न रँगाये, रँगाये जोगी कपड़ा’ की जो ‘थीम’ वहाँ है वही यहाँ भी। कबीर ने कहा–‘हिंदुन की हिंदुवाई देखी तुरकन की तुरकाई’ तो वहीं परसाई ने अपने स्तंभ में कबीर से कहलवाया है–‘साधो, भीतर न भक्ति है न ईमान। बाहर जुलूस है, मंदिर है, मस्जिद है।’ (तुलसीदास चंदन घिसैं/पृष्ठ-157) परसाई ने छानबीन करके यह तथ्य सामने रखा है कि धर्म का भोथरापन वहीं दिखता है जहाँ तथाकथित धर्म के अखाड़े–‘और मंदिर तथा मस्जिद वे जगहें हैं, जहाँ प्रेम, भाईचारा, दया सीखना चाहिए। मगर यहीं से और इनके नाम से हिंदू-मुसलमान दोनों नफरत, वैर, हिंसा सीखते हैं।’ (तुलसीदास चंदन घिसैं/पृष्ठ-156) ‘भारतीय समाज का सच्चा प्रतिनिधि कवि’ कबीर ने धर्म और जाती के नाम पर फैले भेद को दरकिनार करना चाहा था। कबीर ने अपने समय के सबसे बड़े क्रांतिकारी होने का प्रमाण दिया है। भक्ति आंदोलनों में जहाँ धर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची वहीं कबीर ने घोषित किया–

‘तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया

आन द्वार ते होके आया?

तू है तुरक तुरकनी जाया

भीतर खत्तन क्यों न कराया?’

और इधर परसाई ने ‘गुरु कबीर’ की परंपरा से जुड़ कर यह लिखा–‘जो ब्राह्मण ग्यारह रुपये में शनि को उतार दे, 25 रुपयों में सगोत्र विवाह करा दे, मंगली लड़की का मंगल पंद्रह में उठाकर शुक्र के दायरे में फेंक दे, वह लग्न सितंबर से लेकर मार्च तक सीमित क्यों नहीं कर देता?… वह कर सकता है। और फिर ईसाई और मुसलमानों में जब बिना लग्न शादी होती है, तो क्या वर-वधू मर जाते हैं?’ (हरिशंकर परसाई/प्रतिनिधि व्यंग्य/पृष्ठ-93) स्तंभों में कबीर का होना अकारण नहीं है। चूँकि व्यंग्य जीवन की समीक्षा है इसलिए कोई पूर्वाग्रहपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यक्तित्व सफल व्यंग्य नहीं कर सकता है। इस जोखिम भरे काम का परसाई ने जबरदस्त अनुसरण किया है। परसाई ने स्वीकार किया है–‘कबीर के सीधे, बेलौस, बखिया-उधेड़, चरबा-उतार, मस्ती और फक्कड़पन के भरे व्यंग्यों का मैं भक्त रहा हूँ।’ (परसाई रचनावली-6/पृष्ठ-245) स्तंभों की शिनाख्त करने से परसाई में कबीर की वही डाँट-फटकार वाली शैली नजर आती है। लोकशिक्षण का जो भारी काम कबीर ने अपने युग में किया था वही काम इनके स्तंभों द्वारा संपन्न हुआ। इसलिए परसाई ने प्लॉट कुछ इस प्रकार तैयार किया है कि कबीर हर सप्ताह साधो-गण से तत्कालीन किसी घटना पर या समस्या पर बात करेंगे और उसकी तह तक जा कर साधुओं यानी जनता को असलियत से रू-ब-रू कराएँगे। इन स्तंभों का आकार यों छोटा है और इनमें ‘घाव करैं गंभीर’ वाली स्थिति लगातार बनी रहती है। यहाँ कबीर का एक ‘मॉडर्न’ अवतार उभर कर आता है। ये तमाम स्तंभ कबीर की नये सिरे से जाँच करने की माँग करते हैं।

परसाई के व्यंग्य-निबंधों और व्यंग्य-स्तंभों में आधुनिक कई विमर्शों की जड़ें हैं। नारी का वह शोषित रूप जो आज नारी विमर्श में सामने आ रहा है, परसाई के लेखन में वह पहले ही ध्वनित हो चुका है। उन्होंने व्यंग्य किया है कि समाज में स्त्रियाँ देखी है–‘साधो, इसी नैतिकता ने यह सिखाया कि स्त्री डब्बे में बंद करके रखने की चीज है। हमारा समाज मुरब्बे का बड़ा शौकीन है। वह बगीचे से फल तोड़ लाता है, उसका मुरब्बा बनाकर रख लेता है और खाता रहता है। अब इस आधुनिक शिक्षा ने सब गड़बड़ कर दिया। स्त्रियाँ मुरब्बे के डब्बे में रहती नहीं हैं। वे जब बाहर दिख जाती हैं, तब इस देश के पुरुष की आत्मा को बड़ी चोट पहुँचती है।’ (परसाई रचनावली-5/27) यह पुरुषसत्तात्मक समाज पर भारी चोट है।

कॉलमों की महत्ता उनकी प्रतीकात्मकता के कारण है। मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो या नागपुर का कोई किस्सा हो वह अंततः उस प्रतीक में, उस प्रवृत्ति में विलीन हो जाता है। ‘गणेश जी और गधा जी’ में मध्य प्रदेश की कथा है। गणेश, गधा और मध्य प्रदेश अंत तक एक सामान्य वैश्विक प्रवृत्ति के द्योतक बन जाते हैं। गधा से मंदबुद्धि वालों की ओर तथा गणेश से बुद्धिमानों की ओर संकेत है। यहाँ पर विडंबना यह उठ खड़ी हुई है कि ये गणेश हर जगह उपेक्षित हैं और गधे हर जगह जीत रहे हैं। यह व्यवस्था की साजिश है। तत्कालीन समाज में योग्यता की पूछ नहीं रही है उसका ह्रास हुआ है। व्यंग्य कुछ इस प्रकार है–‘जगह-जगह गणेश परास्त होता रहा है और गधा जीतता रहा है। शासन में, शिक्षा में, विश्वविद्यालय में, सार्वजनिक जीवन में सब जगह गणेश हार रहे हैं, गधे से।’ (परसाई रचनावली-5/पृष्ठ-31)

देश-दुनिया की कोई ऐसी खबर नहीं जिस पर परसाई ने विचार न किया हो। इनके स्तंभों में इतनी प्रामाणिकता है कि जिन प्रसंगों पर उन्होंने बात की है वे समस्याएँ देश में आज भी वर्तमान हैं। नारी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कोई नई बात नहीं है। संस्कृति का हवाला देकर न जाने स्त्रियों पर कैसे अत्याचार किए गए हैं। एक ओर उन्हें पूज्या बनाया गया तो दूसरी ओर भोग्या बनाकर उनके स्वतंत्र अस्तित्व को ताक पर रख दिया गया। यह हर युग का अटल सत्य है। ‘किस विधि नारि रचेऊ जग माहीं’ में उन्होंने इसी बात पर टिप्पणी की है–‘अफ्रीका के जंगली कबीलों में भी नारी पर उतने अत्याचार नहीं होते, जितने हम करते हैं और कहते हैं कि नारी पवित्र है, पूज्या है, माता है, जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता रमते हैं।’ (परसाई रचनावली-5/129) उन्होंने ‘आँखिन देखी’ को ही ‘कागद की लेखी’ बना डाला है। उन्होंने यह कह कर न्यायसंगत ठहराया है कि हमारी संस्कृति समन्वित है जहाँ द्रविड़, आर्य, मुस्लिम आदि जातियाँ मिली हुई हैं। भारतीय संस्कृति की आत्मा समन्वय है इसलिए व्यापारियों का मिलावट करना स्वाभाविक है। रेल दुर्घटनाओं, बढ़ती कीमत, बेरोजगारी तथा शिक्षा के गिरते स्तर पर सरकार चिंतित है पर न ही दुर्घटनाएँ कम होती हैं, न कीमत और न ही बेरोजगारी। परसाई की वर्तमानता इन बातों से भी सामने आती है। उस दौर में ही परसाई ने लिख दिया था कि शिक्षक एक गैरजरूरी चीज है। यह व्यंग्य केवल तत्कालीन सरकार पर नहीं है, समूची व्यवस्था पर है और जो अंततः एक सामान्य प्रवृत्ति है। उनके कॉलमों में जो अखबारीपन उभरा है वह इन्हीं घटनाओं और महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के उल्लेख के कारण। अखबारी विधा भी साहित्य का अंग है, यह परसाई ने बता दिया–‘ये व्यंग्य के कॉलम होते हैं। और व्यंग्य रचनात्मक लेखन होता है, साहित्य होता है। बलात्कार, चोरी और अपहरण की रिपोर्टिंग नहीं है।’ (परसाई रचनावली-3/पृष्ठ-23)

व्यंग्य की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि डूबते सूरज को देख कर जहाँ ‘निर्मल मन का कवि’ नील सरोवर में कमल खिला हुआ सोचता है वहीं व्यंग्यकार सोच लेता है झूठे पुलिस अफसर के कपाल पर झूठ पचाने का लाल टीका। यही मूलभूत अंतर है कल्पना प्रधान रचनाओं में और जीवन से संबद्ध रचनाओं में। व्यंग्य का लगाव अपनी मिट्टी, अपने राष्ट्र से होता है। इसलिए परमानन्द श्रीवास्तव ने लिखा है–‘परसाई का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है–वह भारतेन्दु, निराला और रामविलास शर्मा के गद्य का सहज विकास है।’ (परसाई श्रीवास्तव/आँखन देखी/कमला प्रसाद/पृष्ठ-155) व्यंग्य का या परसाई के कॉलमों में ‘जो है उससे बेहतर चाहिए’ का उद्देश्य निहित है। व्यंग्यकार की नजर पारखी होती है। वह भव्य अट्टालिकाओं का नहीं झोपड़ियों का समर्थन करना चाहता है। वह जनता को अज्ञानता से उबारना चाहता है, लेकिन ‘लीडर नहीं बनना चाहता क्योंकि लीडर भी अंततः भ्रष्ट होते हैं। वह साधारण नागरिक है पर जागरूक और सचेत। वह समाज के सभी बड़े-बड़े चेहरों के पीछे का सच जानता है। मुक्तिबोध के ‘अँधेरे में’ से परसाई की लेखनी कुछ-कुछ सादृश्य रखती है। वह ‘रक्तालोक स्नात पुरुष’ उभर आता है जगह-जगह पर। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है–‘परसाई के यहाँ कोई एक सुनिश्चित पात्र नायक नहीं, नायक उनके निबंधों में बिखरे पड़े हैं–खलनायक भी बिखरे पड़े हैं। उन्हें जोड़कर एक कीजिए तो जो रूप उभरेगा वह रक्तलोक स्नात पुरुष से मिलता-जुलता होगा।’ (विश्वनाथ त्रिपाठी/देश के इस दौर में/पृष्ठ-97) व्यंग्य लेखक कोई समाज-सुधारक नहीं होता न ही वह युग-परिवर्तक होता है। वह लिखता है जनता के बीच से सामग्री जुटा कर। परसाई ने लेखक का उद्देश्य बताया है–‘अनुभव ने सिखाया है कि लेखक का अहंकार व्यर्थ है। हम कोई युग-प्रवर्तक नहीं हैं। हम छोटे-छोटे लोग हैं। हमारे प्रयास छोटे-छोटे हैं। हम कुल इतना कर सकते हैं कि जिस देश, समाज और विश्व के हम हैं और जिनमें हमारा सरोकार है, उनके उस संघर्ष में भागीदार हों, जिससे बेहतर व्यवस्था और इनसान पैदा हो।’ (परसाई रचनावली-6/पृष्ठ-255) हरिशंकर परसाई के व्यंग्य-स्तंभ अभिव्यक्ति की आजादी के सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हैं।