आम आदमी के संघर्ष की गाथा

- 1 June, 2016

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 June, 2016

आम आदमी के संघर्ष की गाथा

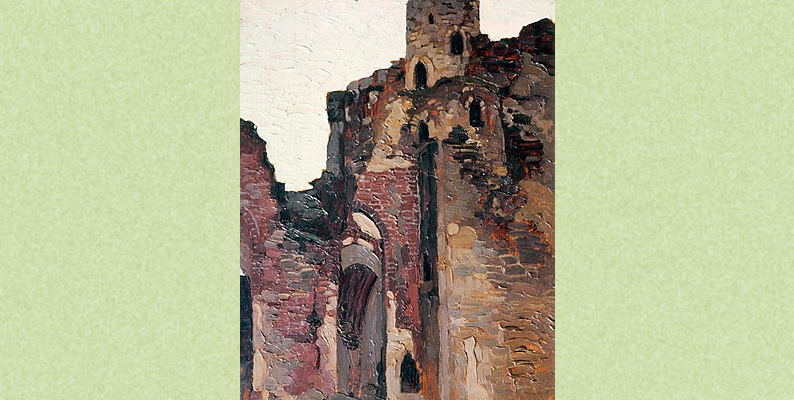

यह सच है कि आदमी के जीवन का संघर्ष रहस्यों से भरा रहता है। ये संघर्ष-रहस्य आदमी के जीवन में चुपचाप चले नहीं आए हैं। मेरे ख्याल से पूरी चालाकी से दुनिया भर के पूँजीवादियों ने और दुनिया भर की अमीर, क्रूर, दंभी सरकारों ने आदमी के जीवन में अभाव, बेरोजगारी, बेकरारी, दुर्भाग्य आदि सब कुछ चालाकी से भर दिए हैं ताकि यह जो आम आदमी है, वह अपनी निजी जिंदगी में आम ही बना रहे, खास बने भी तो उनका अपना जोखिम से भरा जीवन बने, जिससे हर पूँजीवादी और अमीर सरकारें उनका मुँह चिढ़ा सकें। हर आम आदमी के जीवन की यही विडंबना है, यही उधेड़बुन है, यही आवाजाही है कि हम अपने हिस्से का जितना बढ़िया-बढ़िया इकट्ठा करें, सहेजें, सँभाल कर रखें, फिर अंततः उन्हीं अमीर लोगों, उन्हीं क्रूर सरकारों को वापस लौटा दें, जो अमीर लोग और अमीर सरकारें एक-दूसरे के सहोदर हैं सदियों-सदियों से।

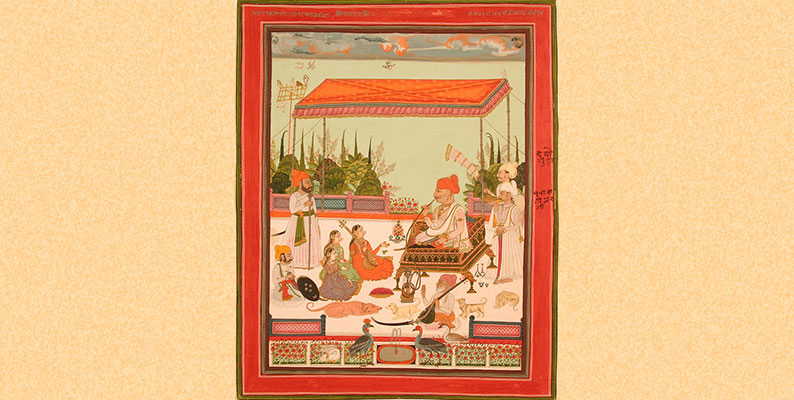

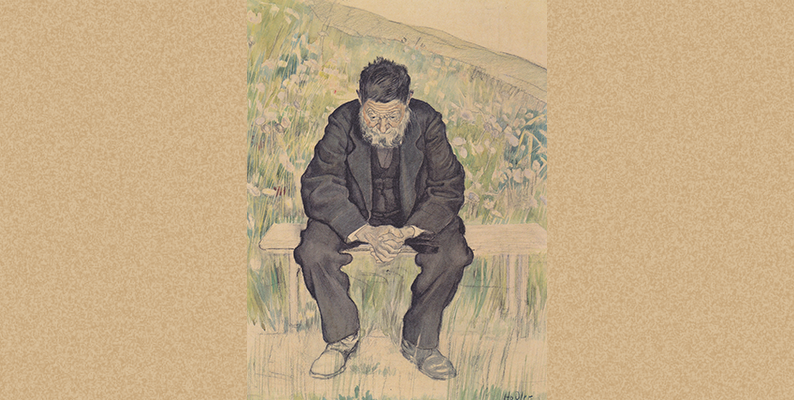

यही सच है कि आम आदमी का जीवन ऊहापोह, दुविधा, उलझन, असमंजस, चिंता की स्थिति में पीसता आया है और आगे भी पीसता रहेगा। ऐसे ही आम आदमी के इस आजीवन संघर्ष की गाथा रही है समकालीन कविता के वरिष्ठ कवि मानिक बच्छावत की कविताएँ। इनके सद्यः प्रकाशित कविता-संग्रह ‘सड़क पर जिंदगी’ की कविताएँ भी उन्हीं पीसते-घिसते आदमी की कविताएँ हैं–‘प्यारे मियाँ के पास/दो घोड़ा गाड़ियाँ थीं/जिन्हें वे हावड़ा स्टेशन पर रखते/मुसाफिर इनमें बैठ जाते/घोड़ा गाड़ियाँ बंद खिड़कियों वाली होती थीं/कलकत्ता के रइसों की गाड़ी/जिन्हें दो टट्टूनुमा घोड़े खींचते/स्टेशन से हरिसन रोड ताराचंद दत्त स्ट्रीट/कॉलेज स्ट्रीट, गिरीश पार्क, श्याम बाजार तक/लोग इनमें चले जाते/पर जब से टैक्सियाँ और ऑटो चलने लगे/लोगों ने घोड़ा गाड़ियों पर बैठना बंद कर दिया/प्यारे मियाँ को भूखों मरने की नौबत आ गई’ (‘प्यारे मियाँ की बग्घियाँ’) पृ.-13

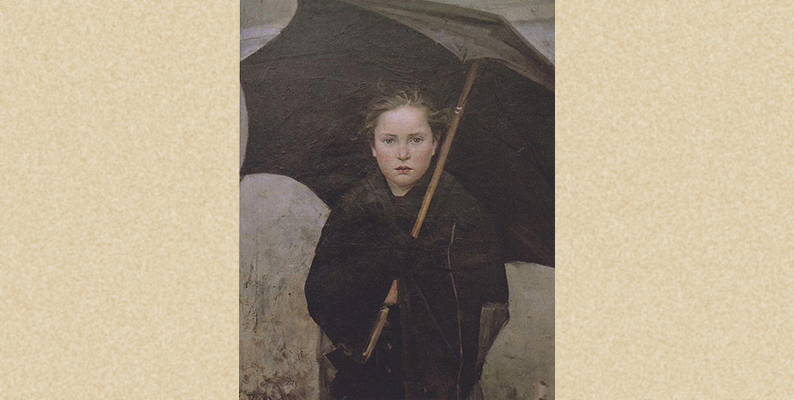

अब कोई साधारण जन रोज बदल रहे समय, रोज बदल रही तकनीक, रोज बदल रही जीवन-शैली में खुद को कहाँ पर एडजस्ट करे, खुद को कहाँ पर रखे, खुद को कहाँ पर बैठाए, यही विवादास्पद है। अब इसे साजिश कहें या अराजक परिस्थिति की जो पूँजीहीन हैं, जो मूल्यांकनहीन हैं, जो अनुभवहीन हैं, वे इस रोज बदल रही दुनिया को कैसे अपना बनाएँ, कैसे अपनी प्रार्थना में शामिल करें, कैसे अपनी मुक्ति का रास्ता ढूँढ़ें, उनके जीवन का सबसे बड़ा सवाल यही है। इन साधारण जन के जीवन में असाधारण इतना भरा-पूरा मुझे जब-तब दिखाई देता है कि उनका समय तराजू पर मेंढकों को तौलने के समान है। तराजू पर एक मेंढक को चढ़ाओ तो दूसरा तब तक कूदकर भाग निकलना चाहता है। ऐसे जीवन की संख्या देश में अधिक है, जो अपने निजी जीवन में अक्सर विफल है, पराजित है और सिर्फ प्रार्थनाओं के भरोसे जीवित है। आप ढोल पीटते रहिए कि आपका देश आगे बढ़ रहा है। मेरा देश तो वैसा का वैसा ही है, अभाव से भरा, जुल्मों-सितम से हरा–‘राधिया के पास नहीं हैं/ज्यादा कपड़े/सिर्फ एक जोड़ी बस/एक वह पहनती है/और दूसरे को धोती-निचोड़ती सूखाती है/कार्नवालिस स्ट्रीट की सड़क की रेलिंग पर/जो दो भागों में बाँटती है सड़क को।’ (‘राधिया के कपड़े’ पृ.-15)

गौरतलब यही है कि बहुत सारे संदेशवाहक की जिंदगी में बहुत-बहुत दिनों तक कोई अच्छी खबर कहाँ आती है। गौरतलब यह भी है कि मानिक बच्छावत की वाजिब चिंता यही है कि ऐसा कौन-सा जुगत भिड़ाया जाए, जो प्यार मियाँ और रधिया के घर भी अच्छे दिन सचमुच पहुँचें। इसलिए कि सरकारें तो हमेशा से भिखारी ही होती हैं या यों कहिए कि लुटेरी ही होती हैं। इसलिए कि सरकारें दस बहाने करके और हजार रास्ते निकाल करके हमारी जेबों से पैसे मार लेती हैं। सरकारों का लूटने का यह सिलसिला अंतहीन है–‘दो बीघा जमीन है/हराधन चासी के पास/बांग्ला नस्ल के दो छोटे-छोटे बैल भी हैं/चासी हल चलाता है/धान उपजाता है/उसका संसार ऐसे ही चलता है/दो जून पेट भरने लायक/धान हो जाता है/खेत महाजन के यहाँ गिरवी है/उसको चार सयानी लड़कियाँ हैं/हराधन को उनकी चिंता है/क्या करें/किस कुएँ में डाल दें/बाकी सबकी हालत भी ऐसी है।’ (‘हराधान चासी का दुःख’/27)

दरअसल मानिक बच्छावत की ये कविताएँ मनुष्य के दुःख की उस अंतहीन कविता-यात्रा की गूँज है, जिसमें मनुष्यता छटपटाती, कराहती, बिलखती दिखाई देती है। कवि का यह विराट अनुभव है। इसीलिए मानिक बच्छावत की ये कविताएँ मनुष्य की विवशता, विफलता, वीभत्सता की भी कविताएँ हैं। लेकिन इसे मानिक बच्छावत का कमाल कहिए कि इन्हीं विवशता, विफलता, वीभत्सता से मनुष्य की मुक्ति का रास्ता भी निकाल लाते दिखाई देते हैं। ये कविताएँ व्यवस्था के विरोध में पूरी मजबूरी से खड़ी भी दिखाई देती हैं। और सिर्फ दुःख नहीं गढ़तीं। यह जो पूँजीवादी संस्कृति का राक्षस रोज आम आदमी का लहू माँगता है, इस राक्षस के गहरे भीतर जाकर मानिक बच्छावत वार भी करते दिखाई देते हैं जो कि हर कवि का दायित्व है।

संग्रह की ‘फेलू दा और कॉफी हाउस’, ‘सपना राय’, ‘शुभ्रा दास सड़क पर’, ‘लक्खी की रेजगारी’, ‘बाउल गायक निमाई’, ‘बहू बाजार की रसूलन’, ‘ननीगोपाल कालीघाट का’, ‘पेशेवालियाँ’, ‘मोची’, ‘कविता लिखने का मौका’, ‘पारोमिता की कथा’’, ‘रोटी बेचती औरत’, ‘बंदर नाच’, ‘सैयदशाली लेन पर स्कूल’, ‘मरे हुए आदमी की माँ’, ‘भीड़ में रहना’, ‘रामधनी का ठेला’, ‘फुटबॉल’, ‘सड़क पर जिंदगी’ आदि कविताएँ मानिक बच्छावत के जीवन को देखने-परखने के अनूठे अनुभव को प्रकट करती है। मानिक बच्छावत की जो बड़ी खासियत है, यह है कि वे घर से जब बाहर निकलते हैं तो आपसे बातचीत करते हुए भी उनकी नजरें उन आदमियों पर रहती हैं, जो लगातार जीवन-संघर्ष करते हुए सरकार के अच्छे दिनों का नकाब उतारने में लगे होते हैं। ये वे जनता-जनार्दन हैं, जो अपने श्रम से, अपने श्रमिक जीवन से सबको लाभांवित तो करते हैं, लेकिन खुद अभाव की खाईं की तरफ हर पल बढ़ रहे होते हैं। मानिक बच्छावत ऐसे श्रमिकों को एक नई आवाज, एक नई मशाल, एक नई सच्चाई, एक नई जद्दोजहद, एक नई डगर देना चाहते हैं, जो उनके नए सफर में काम आएँ। इसलिए कि मानिक बच्छावत की कविताएँ पराजित और हारे हुए आदमी की कविताएँ होने के साथ-साथ उन आदमियों की भी कविताएँ हैं, जो अपनी पराजय और हार को जीत में बदलते दिखाई देते हैं। इसलिए कि मानिक बच्छावत का मानवता यही है कि जो सपनों को मरते देखते हैं, वे ही अपने मरे हुए सपनों को जीवित करने का हुनर भी रखते हैं–‘भोर होते ही खड़ा होता है निमाई/नहा-धोकर अपनी मिरजई पहन/चंदन के टीकों से लेपता है कपाल/गले पर नाक पर बाँहों पर लगाता है टीके/निकल पड़ता है अपना एकतार ले’ (‘बाउल गायक निमाई’)।