अपना-अपना द्वंद्व

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 October, 2016

अपना-अपना द्वंद्व

मध्यमवर्गीय जीवन के निजी अनुभवों के साथ अपने समय और समाज के धुँधले बिंबों से साक्षात्कार कराती हैं जय श्रीवास्तव की कविताएँ। उनका दूसरा संग्रह ‘छोटी-सी हो बड़ी पृथ्वी’ लंबे अंतराल के बाद आया है। प्रकाशन के प्रति उत्साहित नहीं रहना कवि का स्वभाव है। इसीलिए कविता लिखते हुए कई साल बीत जाने के बाद ही उनका पहला संग्रह ‘तितली-सा दिन’ (1991) प्रकाश में आया था, वह भी वरिष्ठ कवि शमशेरबहादुर सिंह की प्रेरणा से। शमशेर ने कवि के रूप में जय को पहचाना और उनकी पहचान साहित्य-संसार से कराई। ‘तितली-सा दिन’ को पाठकों से परितोष मिला। करीब पच्चीस वर्ष बाद जब कवि ‘छोटी-सी हो बड़ी पृथ्वी’ की कविताओं के साथ सामने आए हैं, तो स्वाभाविक अनुभव और अभिव्यक्ति की प्रौढ़ता उनके साथ है। करीब 13 साल (1996-2013) के दौरान लिखी गईं इन कविताओं का अनुभव-संसार व्यक्ति से समाज के संक्रमण तक बिखरा हुआ है। संग्रह की ‘जीवन’ शीर्षक पहली कविता की शुरुआत में कवि ने कहा है–

‘अपने भीतर

सीढ़ियों से उतरते हुए।…’

अपने भीतर उतरने का यह उपक्रम कई कविताओं में जारी रहता है, पर बीच-बीच में कवि अपने से बाहर आ जाता है, समय के ताप की झुलसन सहन करता है, सजग और मार्मिक दृष्टि से अपने आस-पास के परिदृश्य का अवलोकन करते हुए फिर अपने भीतर की सीढ़ियाँ तलाशने लगता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है, ‘अलाव’ को घेरे चलते वार्तालाप की तरह और बातों ही बातों में बगावत की भूमिका बन जाती है–

‘साहूकार की बात आओ थोड़ी और करें

उसकी शातिर चतुराई की

उसकी मक्कारी की

बातों ही बातों में उठे

और उसके घर को घेर लें

घेर लें और बना लें उसके घर को अलाव

फिर उस अलाव की चारों तरफ बैठें

हाथ सेंकें

और बात करें फिर जमींदार की।’

जय श्रीवास्तव की कविताओं की कैफियत उनकी इन पंक्तियों में व्यक्त हो जाती है कि ‘सारा खेल/बढ़ती समझदारी, उम्र, दायरे और दृष्टि का है।’ दृष्टि के इस खेल में कवि की आशावादिता लगातार बनी रहती है–

‘जहाँ तक मेरी आँखें रोज

थोड़ा-बहुत नयापन देख सकें

पृथ्वी उससे बड़ी बिल्कुल न हो।’

कविता-दर-कविता, कवि की दृष्टि का घुमाव रुकता नहीं है। दृष्टि-पथ के इस अंकन और मूल्यांकन के बीच चल रही रेल के रुकने और चलने की प्रतिध्वनियों से अंत तक गूँजती रहती है, काव्यानुभूतियाँ–

‘ट्रेन रुकी हुई है

घूमती हुई धरती पर

घूमती हुई धरती पर

रुकी-रुकी सी

चल रही है जिंदगी’

जिंदगी के चलते रहने का अहसास ही जय की कविताओं की धड़कन बन गया है।

जय श्रीवास्तव राजनीति विज्ञान के वरिष्ठ प्राध्यापक, संप्रति प्राचार्य हैं और लोकतंत्र में उनकी गहरी आस्था है, कविता में उनकी प्रतिश्रुति स्पष्ट सुनी जा सकती है–

‘मैं गुंडा नहीं बनने देना चाहता लोकतंत्र को

मैं उसे साँप-नेवले की लड़ाई भी

नहीं बनने देना चाहता

मैं पानी में अँगूठी ढूँढ़ने की रस्म

नहीं बनने देना चाहता उसे

न सेलोलाइड पर दिखाया जा सकने वाला

रबर का मगर

मैं चाहता हूँ कि वोट की तलवारें

इतनी पैनी हों

कि काट लें उन हाथों को

जो मतपेटी उठाकर

भाग जाना चाहता हो

इतिहास के घिनौने बियाबान में।’

व्यक्तिगत मनःस्थितियों की परछाई कई कविताओं में मँडराती है। सुरंग में गुजरती जिंदगी की घड़घड़ाहट और मन के भीतर जल रहे स्टोव्ह की भर्र-भर्राहट इन कविताओं में सुनाई पड़ती है। प्रणय और वात्सल्य की अनुरक्ति से जिंदगी की थकान तक कितने ही किनारों को छूती चलती है जय श्रीवास्तव की कविता। कवि की मूल दृष्टि रागात्मक लगती है, जिसकी संवेदना के विस्तार में व्यष्टि राग और समष्टि राग का समावेश हो गया है। माँ, बाबूजी और शमशेर के साथ ही किसान, गाँव के चौकीदार, बीड़ी बनाने वाली श्रमिक, टाइपिस्ट लड़की या होटल ब्वॉय के प्रति कवि का सरोकार आत्मीय ऊष्मा से लबरेज है।

कविताओं में सहज लय और प्रवाह है। कुछ गीतात्मक पेशकश भी है। ग़ज़ल और नज़्म के प्रयोग भी कवि ने किए हैं। कविताएँ आकार में बड़ी नहीं हैं, पर प्रभाव में गहरी अवश्य बन पड़ी हैं। संग्रह के अंत में कुछ क्षणिकाओं जैसी छोटी कविताएँ भी ध्यान खींचती है। कवि ने कहा है–

‘सबका अपना अपना छंद होता है

सबका अपना-अपना द्वंद्व होता है।’

छंद और द्वंद्व के बीच जी जा रही ज़िंदगी और अपने समय के बहुरुपिये के बीच जय श्रीवास्तव की कविताएँ सहनशीलता और संघर्ष का संबल देती हैं।

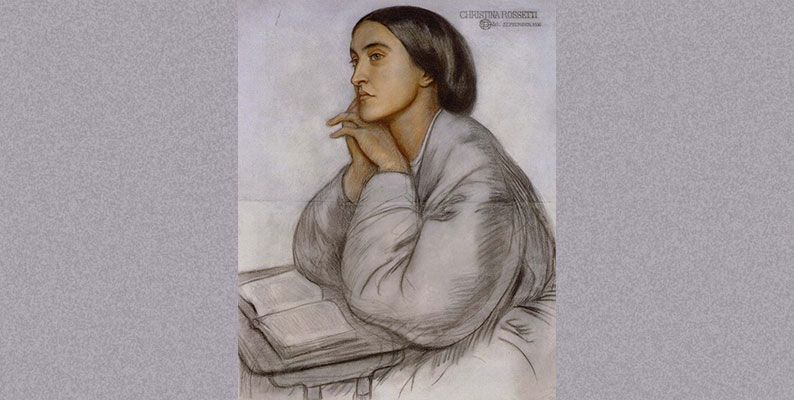

Image : Christina Rossetti

Image Source : WikiArt

Artist : Dante Gabriel Rossetti

Image in Public Domain