हरिवंश राय ‘बच्चन’ के वे पत्र

- 1 April, 2019

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 April, 2019

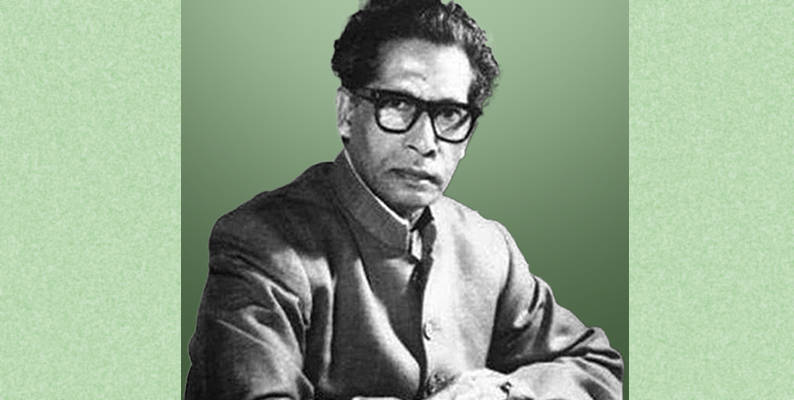

हरिवंश राय ‘बच्चन’ के वे पत्र

पत्रों का जमाना लद गया। लेकिन पत्रों का भी अपना रोमांचक साहित्य होता है। कहते हैं, हिंदी साहित्य में पत्रों के दो महान संग्राहक हुए हैं–पं. बनारसी दास चतुर्वेदी और आचार्य शिवपूजन सहाय। कई हज़ार की संख्या में इन दोनों महान साहित्यकारों के पत्र-संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालयों में सुरक्षित संगृहीत हैं और उनमें से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पत्रों के संकलन भी प्रकाशित हो चुके हैं। बच्चन के अनगिन पत्र ‘शिवपूजन सहाय साहित्य-समग्र’ में भी प्रकाशित हैं, जिनमें उनके लिखे दो पत्र मेरे नाम से भी हैं। उनसे जुड़ी अपने बचपन की एक छोटी सी स्मृति के साथ दशकों बाद उनसे मिलने और उनके चरणस्पर्श का एक प्रसंग याद आ रहा है। बात शायद छुटपन की है। मैं छपरा में स्कूली-छात्र था, जहाँ मेरे पिता राजेन्द्र कॉलेज में प्रोफेसर थे। हम वहाँ रतनपुरा मोहल्ले में रहते थे जहाँ एक सार्वजनिक पुस्तकालय था। उसके वार्षिकोत्सव के कवि-सम्मेलन में मेरे पिता के अनुरोध पर बच्चन जी छपरा आए थे। उन दिनों उनकी ‘मधुशाला’ की धूम थी। मुझे याद है उन्होंने एक बादामी रंग का रेशमी सूट पहन रखा था। मुझको उस कवि-सम्मेलन में बच्चन जी के मधुर कंठ से उनका ‘मधुशाला’ पाठ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सभी श्रोता उनके सुरीले कविता पाठ से मंत्रमुग्ध हो गए थे। रातभर हमारे यहाँ रहकर बच्चन जी दूसरे दिन प्रयाग लौट गए थे।

दूसरा स्मृति-चित्र दशकों बाद का है, जब मैं मुंगेर के एक कॉलेज में स्वयं अँग्रेजी का प्राध्यापक हो गया था। उन्हीं दिनों मैंने अपने पिता के संस्मरणों का एक संग्रह ‘मेरा जीवन’ संपादित प्रकाशित किया था। उसकी एक प्रति मैंने अपने पत्र के साथ बच्चन जी को भेजी थी उनकी सम्मति के लिए। इस प्रसंग में उनके दो पत्र मेरे नाम आए थे। अपने पहले पत्र में बच्चन जी ने मुझे लिखा था : ‘प्रातः स्मरणीय शिवपूजन सहाय की ‘मेरा जीवन’ की प्रति मिली। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब बिना इस कृति को आद्योपांत पढ़े नहीं लगता कि कोई और भी काम कर सकूँगा। आपके आने की प्रतीक्षा रहेगी।’

अपने दूसरे पत्र में उन्होंने पुस्तक पर अपनी सम्मति भेजी थी, जो अब ‘समग्र में प्रकाशित है। बच्चन जी की लिखावट में फूल की टहनियों की लचक थी और वैसी ही सुगंध भी। उसमें उन्होंने लिखा : ‘श्रद्धेय श्री शिवपूजन सहाय की लेखनशैली में मेरे लिए इतना आकर्षण रहा है कि जब-जब उनका कुछ भी लिखा मेरे सामने आया है, तब-तब उसको बिना पूरा पढ़े मैं और कुछ भी नहीं कर सका हूँ। ‘मेरा जीवन’ के साथ भी यही हुआ। वास्तव में आचार्य शिवजी ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी, उनके सुयोग्य पुत्र डॉ. मंगलमूर्ति ने उनके संस्मरणों को इस प्रकार संपादित कर दिया है कि उसने आत्मकथा का-सा रूप ले लिया है…बधाई मैं डॉ. मंगलमूर्ति को देना चाहता हूँ कि सहाय जी को इस रूप में उन्होंने हमारे लिए उपलब्ध कर दिया। वे अपने वाङ्मय में साक्षात् उपस्थित हैं। सम्मति की दशेक अन्य पंक्तियों में ये पंक्तियाँ विशेष द्रष्टव्य हैं। समस्त संस्मरणों के साथ एक युग ही सचित्र हो उठता है…सहाय जी को पढ़ना उनकी आँखों से एक ऐसे युग का साक्षात्कार करना है जो, खेद के साथ कहना पड़ता है, अपनी सदाशयता, आदर्शवादिता, साथ ही रोचकता लिए सदा के लिए चला गया है।’

अपने पहले पत्र में बच्चन जी ने मेरे आने के विषय में लिखा था, और मैं अक्टूबर में दिल्ली में उनके गुलमोहर पार्क वाले आवास ‘सोपान’ में जाकर उनसे मिला। सुबह का वक्त था। वे लंबा ऊनी गाउन पहने थोड़ी देर में बाहर आए और नौकर ने जो कुर्सियाँ लगाई थीं, उनमें एक पर बैठे। मैंने झुक कर उनके दोनों चरणों का अपने दोनों हाथों से स्पर्श किया। उनका स्वास्थ्य उन दिनों बहुत ठीक नहीं चल रहा था। धीमी आवाज में ही बातें होती रहीं। मैंने उनको छपरा वाले कवि-सम्मलेन की याद दिलाई तो भाव-विह्वल हो गए और धीरे-धीरे मेरे पिता का यशोगान करने लगे। फिर ‘मेरा जीवन’ के कुशल संपादन के लिए भी मुझको बहुत असीम। मेरी उत्सुकता उनके यीट्स-संबंधी शोध के विषय में विशेष थी। मैंने उसकी भी थोड़ी चर्चा चलाई तो बोले कि उनकी ‘आत्मकथा’ के तीसरे खंड ‘बसेरे से दूर’ में इस प्रसंग पर विशेष चर्चा है और उनकी पूरी ‘आत्मकथ’ का अँग्रेजी में भी अनुवाद हो रहा है। बाद में जब डॉ. रूपर्ट स्नेल का अनुवाद–‘इन द ऑफ टाइम’ शीर्षक से (1997 में) प्रकाशित हुआ तब उसको पढ़ कर मैंने डॉ. स्नेल को भी एक पत्र भेजा, जिसका उन्होंने विस्तार से जवाब दिया और बच्चन जी पर कुछ अत्यंत बहुमूल्य सामग्री भी मुझको भेजी। लगभग आधे घंटे की बातचीत के बाद मुझको लगा, बच्चन जी बहुत थके लग रहे थे, और मैं विदा लेने के लिए उनके चरणस्पर्श को झुका तो वे पुनः विह्वल से लगे और मुझे मेरा माथा छुकर आशीर्वाद दिया।

बच्चन जी से जुड़ा एक और प्रसंग मेरे स्मृतिकोष में सुरक्षित है जिसका संबंध डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से है। राजेन्द्र बाबू के जन्मशती वर्ष 1984 में 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली आकाशवाणी ने राजेन्द्र बाबू की ‘आत्मकथा’ पर बच्चन जी की दो-दिवसीय एक व्याख्यानमाला प्रसारित की थी जिसे बाद में केंद्रीय प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित भी किया। बच्चन जी ने इस लंबे व्याख्यान में विश्व-आत्मचरित-साहित्य के परिप्रेक्ष्य में राजेन्द्र बाबू की ‘आत्मकथा’ की विवेचना की थी, किंतु उसे नीरस और शुष्क इतिहास-लेखन-भर बताया था। मैंने पाया कि उस व्याख्यान के कई बिंदुओं पर मैं बच्चन जी की बातों से असहमत होने को विवश था। मेरे पिता ने बहुत यत्नपूर्वक राजेन्द्र बाबू की उस ‘आत्मकथा’ का लंबे समय तक संपादन किया था। यद्यपि उस संपादन का संबंध केवल भाषा-संस्कार से था। लेकिन अनेक लोगों ने और स्वयं शिवपूजन सहाय ने भी उस ‘आत्मकथा’ को हिंदी आत्मचरित के एक श्रेष्ठ ग्रंथ की तरह देखा था। और इधर अँग्रेजी में मेरी लिखी राजेन्द्र बाबू की जीवनी प्रकाशित हुई है जिसमें भी उसके महत्त्व पर विशद प्रकाश आत्मकथा की कसौटी पर नहीं किया जा सकता था, और बच्चन जी की समीक्षा से इसीलिए मैं सहमत नहीं हो पाया था।

निश्चय ही बच्चन जी ने उस कृति की विवेचना अपनी आत्मकथा ‘क्या भूलूँ, क्या याद करूँ को एक मानक मान कर किया था। परिप्रेक्ष्य-दोष इसी में निहित था। एक ओर उनकी आत्मकथा में रूमानियत थी तो दूसरी ओर राजेन्द्र बाबू की ‘आत्मकथा’ में भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का एक जीवंत इतिहास था और उसकी लेखन-शैली पर स्वयं उनके अपने पावन संतत्व का प्रभाव तो था ही। फिर शिवपूजन सहाय के संपादन के बाद भाषा की सादगी में भी जो गरिमा और ग्राह्यता थी, बच्चन जी की समीक्षा में उसकी पूरी तरह अनदेखी हुई थी। बच्चन जी की समीक्षा में राजेन्द्र बाबू के व्यक्तित्व और चरित्र की उस अनुपयुक्त विवेचना से उस महान व्यक्तित्व की निश्चित अवज्ञा हुई, मुझे लगी थी। मैंने उस व्याख्यान के प्रतिवाद में एक तुर्की-ब-तुर्की लेख लिखा जो उन्हीं दिनों भागलपुर विश्वविद्यालय के गाँधी दर्शन विभाग के एक सेमिनार में पढ़ा गया। भला यही हुआ कि इसकी कोई खबर बच्चन जी को शायद बाद में भी नहीं मिली। मैंने बच्चन जी की आत्मकथा भी पूरी पढ़ी थी और वह सचमुच एक श्रेष्ठ आत्मकथा है। बच्चन जी का गद्य उनकी कविता से भी बढ़-चढ़ कर है; जैसे यह सिद्ध करता हो कि गद्य ही कविता की सच्ची कसौटी है। वे अपने समय के हिंदी के एक बड़े कवि ही नहीं, एक श्रेष्ठ गद्यकार भी हैं। लेकिन मुझे संभवतः लंबे समय तक पंडित नेहरु से उनकी घनिष्ठता ने उनमें राजेन्द्र बाबू के प्रति यह दृष्टिदोष लाया था। यद्यपि मैं आश्वस्त हूँ कि राजेन्द्र बाबू का अपना व्यक्तित्व इन संकीर्ण भावनाओं से मुक्त था। वे सही अर्थों में देश के अकेले ‘देशरत्न’ थे।

‘मधुशाला’ बच्चन जी की सबसे ख्यात एवं लोकप्रिय रचना है। छायावाद के कवियों में बच्चन जी को हिंदी आलोचना में प्रथम पंक्ति में नहीं गिना गया, तो यह एक प्रकार से उनके स्वच्छंद काव्य-व्यक्तित्व का स्वीकार ही था। लेकिन ध्यातव्य है कि ‘मधुशाला’ फित्ज़राल्ड’ के ‘रुबैयात ऑफ़ ओमर खैयाम’ का छायानुवाद ही है, जिसमें सूफीवाद की गहरी छाप है। किंतु दसका मूल स्वर और उसकी शब्दावली भारतीय संस्कृति को ही प्रतिबिंबित करते हैं। ‘मधुशाला’ के दो छंद ही इस तथ्य को आलोकित कर देते हैं–

‘बनी रहें अंगूर लताएँ जिनसे मिलती है हाला

बनी रहे वह मिट्टी जिससे बनता है मधु का प्याला

बनी रहे वह मंदिर पिपासा तृप्त न जो होना जाने

बने रहें वे पीनेवाले, बनी रहे यह मधुशाला

प्रति रसाल तरु साक़ी सा है, प्रति मंजरिका मधुप्याला

छलक जिसको मतवाली कोयल कूक रही डाली डाली

हर मधुऋतु में अमराई में जग उठती है मधुशाला।’

बच्चन जी के साहित्यिक योगदान को हम उसकी समग्रता में ही देख सकते हैं। उनका काव्य-सृजन जितना प्रचुर है, उतना ही सरल, सहज मानवीय संवेदना से संपृक्त भी। अपने प्रिय कवि यीट्स की तरह ही उन्होंने छोटे-छोटे भावपूर्ण गीतों की रचना की है, जिनके कई संग्रह उनके जीवन-काल में ही प्रकाशित हुए। बच्चन जी ने शेक्सपियर के कई नाटकों का भी अनुवाद किया है। हिंदी गद्य में भी उनका योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। बच्चन जी का अप्रतिम साहित्यिक अवदान हिंदी की अमूल्य निधि है। उनका सृजनात्मक योगदान हिंदी साहित्य में विशिष्ट और अविस्मरणीय रहेगा, यह निर्विवाद है।