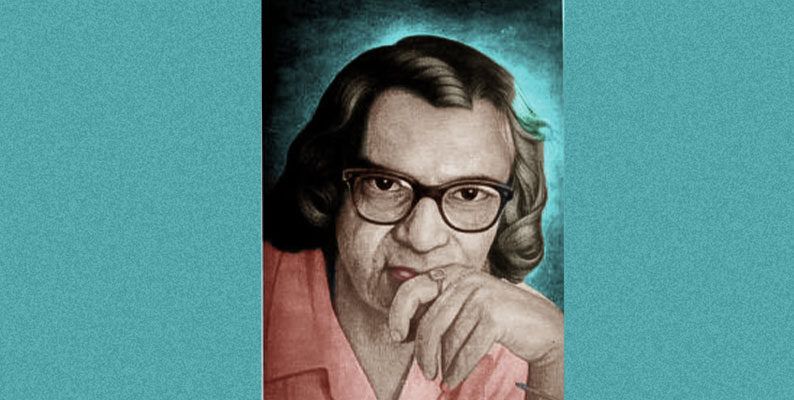

प्रेम के कवि जानकीवल्लभ शास्त्री

- 1 April, 2021

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 April, 2021

प्रेम के कवि जानकीवल्लभ शास्त्री

बिहार का कवि होने के कारण और अखिल भारतीय स्तर तक अपनी रचना न ले जा पाने के कारण जानकीवल्लभ शास्त्री को अपनी कविता का कीर्तिमान स्थापित करने के बावजूद उन्हें वह सुकीर्ति प्राप्त नहीं हो पाई, जिसके वह अधिकारी थे। ऐसा उत्तर-छायावादी और छायावादोत्तर कवियों–दोनों के साथ हुआ। इनमें शास्त्री जी के अतिरिक्त जनार्दन प्रसाद झा ‘द्विज’, मोहनलाल महतो ‘वियोगी’, आरसी प्रसाद सिंह और पोद्दार रामावतार ‘अरुण’ के नाम भी आते हैं। इसका एक और बड़ा कारण उनकी कविता-कृतियों का अखिल भारतीय स्तर के प्रकाशकों के यहाँ से प्रकाशित नहीं होना भी था। शास्त्री जी से मेरा पहला परिचय तब हुआ था जब मैं सत्रह वर्षों का किशोर था। मुज़फ़्फ़रपुर के एल.एस. कॉलेज में आइ.ए. कक्षा में मेरा नामांकन हुआ था। उन दिनों मैं प्रतिदिन चार-पाँच कविताएँ रच लेता था। वे कविताएँ मेरी कविता-डायरी जैसी थीं। तब मैं छंद, लय और तुक को अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए साध-बाँध रहा था। मेरी कविताएँ बिहार से निकलने वाले साप्ताहिक पत्रों–‘जनजीवन’ और ‘नवशक्ति’ में, कलकत्ता से निकलने वाली पत्रिका ‘अभिनय’ और दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका ‘रंगभूमि’ में लगातार छपती रहती थीं। एल.एस. कॉलेज में आने के साथ ही मुझे जानकीवल्लभ शास्त्री का नाम सुनने को मिला था। पर वे हमारे अपने अंगीभूत कॉलेज के प्राध्यापक न होकर पार्श्ववर्ती एक प्राइवेट विद्या संस्थान रामदयालु सिंह कॉलेज में संस्कृत के प्राध्यापक थे और हिंदी के प्रतिष्ठित कवि थे। उनकी कुछ कविताएँ हमारे पाठ्यक्रम में भी थीं और हम उन्हें पढ़ते थे। वे कविताएँ मुझे विमुग्ध करती थीं।

1957-58 के दिन थे। मुज़फ़्फ़रपुर शहर का साहित्यिक परिवेश सक्रिय था। पंद्रह दिनों में प्रायः एक बार शहर में कहीं-न-कहीं कवि-गोष्ठी का आयोजन हुआ करता था। मेरे साथ उन्हीं पत्रिकाओं में छपने वाला एक और कवि भी एल.एस. कॉलेज का छात्र था। वह मुझसे सीनियर था। अपने कॉलेज की हिंदी साहित्य परिषद द्वारा आयोजित काव्यगोष्ठियों और कहानी-पाठ के कार्यक्रमों में मेरे साथ-साथ वह भी निरंतर अपनी सक्रिय प्रतिभागिता करता रहता था। वहीं मेरा उस छात्र से परिचय हुआ और उसने मुझे शहर में आयोजित होने वाली कवि-गोष्ठियों की जानकारी दी तथा मुझे भी उन गोष्ठियों में आमंत्रित करना शुरू कर दिया। उन गोष्ठियों में जानकीवल्लभ शास्त्री और राजेन्द्र प्रसाद सिंह–दोनों आया करते थे। शास्त्री जी प्रायः अध्यक्षता किया करते थे। यहीं शास्त्री जी से मेरा पहला परिचय हुआ था। मैं गोष्ठी में उनके निकट ही बैठा करता था। छायावादोत्तर कवियों की तर्ज़ पर लिखी गई कविताओं को सुनने के बाद वह मेरी प्रशंसा भी किया करते थे और मुझे प्रोत्साहन भी देते थे। उनसे इन कवि-गोष्ठियों में मेरा मिलना लगातार दो वर्षों तक चलता रहा। बाद में ये लघु गोष्ठियाँ लघु पत्रिकाओं की तरह ही अनियमित हो गईं। मैं बी.ए. ऑनर्स में आ गया था। अब मैंने इन अनियमित गोष्ठियों में जाना बंद कर दिया।

इन्हीं गोष्ठियों में से कदाचित् दूसरी गोष्ठी में शास्त्री जी ने मुझे यह परामर्श दिया था कि मैं अपना ‘सुधांशु’ उपनाम बदल लूँ। बिहार में एक और ‘सुधांशु’ पहले से प्रतिष्ठित हैं। वह प्रतिष्ठित कवि तो नहीं हैं, पर वह हिंदी के एम.ए. हैं और हिंदी के जाने-माने गद्य-लेखक हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपनी इच्छा और रुचि के अनुरूप कोई दूसरा उपनाम रख लीजिए। तब मेरा उपनाम ‘सुधांशु’ था और मेरी कविताएँ इसी उपनाम के साथ छपती रहती थीं। राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने भी हामी भरी। मुझे उनका सुझाव अच्छा लगा। मैंने अपना नाम ‘सुधांशु’ से ‘शीतांशु’ कर लिया। अगली गोष्ठी में काव्य-पाठ करने के पहले जब मैंने अपने परिवर्तित उपनाम की सूचना शास्त्री जी को दी तब वे प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा–‘आपने अपने उपनाम का मूलार्थ भी बनाए रखा और अब आपका उपनाम मौलिक भी हो गया।’ कवि-गोष्ठियों में हमलोग पहले अपना-अपना काव्य-पाठ किया करते थे। बाद में राजेन्द्र प्रसाद सिंह और सबसे अंत में जानकीवल्लभ शास्त्री अपनी कविताएँ सुनाते थे। शास्त्री जी अपनी कविताओं को गाकर सुनाते थे। उनकी एक कविता उन दिनों बहुत प्रसिद्ध थी–‘किसने बाँसुरी बजाई?’ इस कविता को उनके मुख से उनकी स्वर-लहरी में सुनने के लिए हमलोग बहुत बेचैन रहा करते थे। उसका प्राथमिक पद इस प्रकार था–

‘किसने बाँसुरी बजाई?

जनम-जनम की पहचानी

वह तान कहाँ से आई?

अंग-अंग फूले कदम्ब-सम, साँस झकोरे झूले,

सूखी आँखों में यमुना की लोललहर लहराई!

किसने बाँसुरी बजाई?’

इसी तरह उनकी एक दूसरी कविता की कुछ पंक्यिाँ आज भी मेरी स्मृति में अंकित हैं–

उन कवि-गोष्ठियों में शास्त्री जी को निकट से देखने, उनके हाव-भाव को पर्यवेक्षित करने और उनके मुख से निःसृत हो रही काव्य स्वर-लहरियों के सुनने के अनेक अवसर मिले। पर उनके व्याख्यान मैं तब तक नहीं सुन पाया था। कहा जाता था कि शास्त्री जी का कक्षा-व्याख्यान धारा-प्रवाह और छंदोमय होता है। उनका कथ्य उनकी गद्य-लय के प्रभावी रूप में श्रोता के चित्त में बस जाया करता था। मैं उनको सुनना चाहता था। सो उनको सुनने के उद्देश्य से हम लोगों ने यह पता लगाना शुरू किया कि वह अपनी बी.ए. की कक्षा किस-किस दिन लेते हैं और किस-किस पीरियड में लेते हैं। इन पीरियडों का समय क्या होता है? यह पता चल जाने के बाद जिस दिन हमारे दर्शनशास्त्र की कक्षा होती थी, उस निश्चित दिन हम पाँच विद्यार्थी रामदयालु सिंह कॉलेज पहुँचे। एल.एस. कॉलेज के विद्यार्थी आर.डी.एस. कॉलेज को ‘बाबा का बथान’ और ‘दादी का दलान’ कहकर उसका और उसके छात्रों का उपहास किया करते थे। वहाँ के विद्यार्थी उन दिनों अनुशासनहीनता और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते थे। वहाँ न अनुशासन था और न ज्ञान की निष्ठा-संस्कृति ही थी। फिर भी हमलोग शास्त्री जी के व्याख्यान सुनने के व्यामोह में वहाँ पहुँचे। सोचा था–हमलोग शास्त्री जी से उनकी कक्षा में बैठने के लिए उस एक दिन के लिए अनुमति माँग लेंगे। यह भी सोचा था कि मैं उन्हें याद दिलाऊँगा कि मैं वहीं हूँ, जिसको ‘सुधांशु’ उपनाम बदलने का परामर्श देकर आपने मेरा सही मार्गदर्शन किया था। पर हमारा सोचा हुआ कुछ भी चरितार्थ नहीं हो सका। उस दिन नियत समय में शास्त्री जी किस कमरे में व्याख्यान दे रहे हैं, इसका पता लगाते-लगाते कुछ देर हो गई। जब तक हमलोग वहाँ पहुँचे, तब तक शास्त्री जी अध्यापन-कक्ष में पहुँच चुके थे। दरवाज़ा खुला था। पर बिना पूर्वानुमति लिए हमें अंदर जाने की बात घोर अनुचित लगी। मैंने देखा–एक छह फुट लंबा व्यक्ति, धोती-कुरते में सुसज्जित खड़ा है। साँवला वर्ण था। नाक-नक्श आकर्षक थे। सिर पर कुछ सीधे, शेष घुँघराले बाल। मुँह से निकलती संस्कृत के श्लोकों की लड़ी, झड़ी-सी। संभवतः कालिदास के श्लोक थे और दीवार से सट कर खड़े थे। हमलोग वहाँ पाँच-सात मिनट तक खड़े रहे। फिर लौट आए। पर होंठ चाटने से कहीं प्यास मिटती है? हम अतृप्त ही लौटे। हमारी अभिलाषा पूरी नहीं हो पाई।

उसके डेढ़ वर्ष बाद हमें अचानक यह पता चला कि हमारे विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से जन्माष्टमी के अवसर पर ‘हिंदी साहित्य में राधा-कृष्ण का निरूपण’ विषय पर अतिथि-व्याख्यान देने के लिए प्रो. जानकीवल्लभ शास्त्री को आमंत्रित किया गया है और उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। यद्यपि यह आयोजन संस्कृत विभाग की ओर से था, पर इस व्याख्यान में हिंदी, संस्कृत, अँग्रेज़ी के एम.ए. के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ-साथ अन्य अनेक विषयों के प्राध्यापक और छात्र भी व्याख्यान सुनने आए थे। उनका व्याख्यान आरंभ हुआ। यह अखंड्य धारा-प्रवाही, तथ्यों और काव्य-दृष्टांतों से परिपूर्ण मनोमुग्धकारी एक अनुपम व्याख्यान था। अपने व्याख्यान में जयदेव की पृष्ठभूमि में उन्होंने विद्यापति, सूर से लेकर रीतिकाल के कवियों का सरस, मनोरम सिंहावलोकन किया था। उनका व्याख्यान जितना तथ्यों से भरा था, उतना ही गद्यराग और स्वर-लय से परिपूर्ण भी था। यह राधा-कृष्ण की प्रेमाभक्ति या ऐहिक या चाकचिक्य-भरी लीला का कीर्तिमान था। मेरी उत्सुकताभरी भाव-पिपासा उनके इस व्याख्यान को सुनकर तृप्त हो गई थी। पर उसी समय एक अप्रत्याशित घटना घटी। शास्त्री जी के व्याख्यान के तुरंत बाद तद्कालीन संस्कृत विभाग के प्रोफ़ेसर-अध्यक्ष धन्यवाद-ज्ञापन करने के लिए उठे। पर उठते ही वह आवेश में बोलने लगे और शास्त्री जी की मान्यता के विरोध में अपने वागस्त्र चला-चलाकर शास्त्री जी के वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान से प्राप्त आह्लाद को नष्ट करने लगे। शास्त्री जी ने अपने व्याख्यान को निष्कर्षित करते हुए कहा था कि राधा-कृष्ण का काव्य मधुर भक्ति का और भक्तिरस का काव्य माना जाता है। पर यदि यह भक्तिरस का काव्य नहीं भी सिद्ध हो पाता है, तो लौकिक प्रेमी और प्रेमिका के शृंगारी रूप में भी यह संश्लेषण प्रेम की पराकाष्ठा है। दोनों ही रूपों में राधा-कृष्ण पर लिखी कविता ‘प्रेम पुमर्थो महान’ की कविता है। पर संस्कृत के प्रोफ़ेसर-अध्यक्ष आवेश में थे। उन्होंने आतिथेय की अपनी भूमिका भी भुला दी और यह कहने लगे–‘यदि राधा-कृष्ण ही देवी-देवता नहीं, तो फिर आप ही क्या हैं? आपकी इस मान्यता को ही क्यों मानें?’ तद्कालीन प्राचार्य ने स्लिप भेजकर उन्हें अनर्गल बातों को छोड़कर धन्यवाद ज्ञापन करने को कहा। पर मेरे चित्त पर शास्त्री जी के व्याख्यान की जो आनंदानुभूति हुई थी उसी में रमता हुआ मैं वहाँ से लौट आया।

शास्त्री जी को हिंदी में निराला की कविताएँ सर्वाधिक प्रिय थीं। मनसा, वाचा और कर्मणा–वह निराला जी के बहुत निकट थे। निराला जी शास्त्री जी को ‘बाल कवि’ और ‘पिक कवि’ कहा करते थे। शायद ही छायावादोत्तर कविता का कोई अन्य कवि उनके अंतरंग के इतना निकट रहा होगा। शास्त्री जी ने ‘महाकवि निराला’ नाम से एक पुस्तक भी तैयार की थी, जो प्रकाशित है। इसमें उन्होंने निराला की कविताओं की पहली बार सर्जनात्मक आलोचना करने का प्रयास किया था और उनकी कविताओं के मर्म-सौंदर्य का उद्घाटन तक किया था। एकाध पंक्ति की भ्रांतियों को छोड़कर वहाँ सर्वत्र मार्मिक कथ्य-परिशंसा की गई थी। उन्होंने ‘निराला’ रचित ‘तुलसीदास’ जैसी लंबी साहित्य में अन्य किसी की कविता पर शास्त्री जी इतना नहीं रीझे और न किसी अन्य कवि से अपना परिचय-विस्तार ही किया। जैसे निराला ने ‘रवीन्द्र कविता का नन’ पुस्तक लिखी थी, वैसे ही शास्त्री जी ने ‘महाकवि निराला’ पुस्तक की रचना करते हुए उनकी कविताओं के निगूढ़, मर्म को उजागर किया। कविताओं के अतिरिक्त शास्त्री जी ने कहानियाँ भी लिखीं। पर उनकी मूल भूमि कविता ही रही।

शास्त्री जी मुज़फ़्फ़रपुर में ‘चतुर्भुज स्थान’ नामक मुहल्ले में रहते थे। वहाँ चतुर्भुज विष्णु का मंदिर है। पर्व-त्योहार के दिनों में वहाँ मेला लगा करता है। मैं अधिकतर अपनी बड़ी माँ के साथ विष्णु भगवान के दर्शन करने और मेले में मिट्टी और काठ के बने खिलौने ख़रीदने के लिए वहाँ बचपन में सोत्साह जाया करता था। बचपन में पिता जी भी मुझे मेले में रंग-बिरंगे बैलून ख़रीद दिया करते थे। तब मैं जिला स्कूल में पढ़ा करता था। पर चतुर्भुज स्थान धार्मिक स्थल होने के साथ-साथ गणिकाओं की वासस्थली भी था। अतः संभ्रांत लोग निधड़क उधर नहीं जाते थे। यह बात मेरे चेतन में इतना गहरे घर कर गई थी कि मैं कभी शास्त्री जी से मिलने अपने कॉलेज-जीवन में उनके घर नहीं जा सका।

एक बार शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के किसी कवि-सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। शास्त्री जी आयोजकों के अनुरोध को स्वीकार कर वहाँ गए और उन्होंने सस्वर अपना काव्य-पाठ किया। साथ ही अपनी मधुर स्वरलहरी में अपने गीत भी सुनाए। यह उच्चस्तरीय कवि-सम्मेलन समाप्त होने पर नवीन जी शास्त्री के पास गए। उनके कवित्व को उच्चकोटि का कहते हुए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा भी की। साथ ही वहीं अपने पास खड़े दिनकर जी से कहा कि दिनकर, तुमने बिहार के इतने अच्छे कवि के विषय में मुझे कभी नहीं बताया। मैं तो यही समझता रहा कि तुम्हारे अतिरिक्त वहाँ और कोई कवि ही नहीं है। इससे दिनकर जी के व्यक्तित्व में बिहार के कवियों के बीच के पारस्परिक सौहार्द के अभाव का पता चलता है तथा एक दूसरे के प्रति असूया भाव भी उजागर होता है।

शास्त्री जी एकाकी रहते थे। पर उनका परिवार पशु-पक्षियों से भरा-पूरा था। महादेवी जी की तरह ही उन्होंने इन्हें पाल रखा था और इन पर अपना नैसर्गिक स्नेह निछावर करते रहते थे। इन सबसे उनका रागात्मक संबंध था और मानवीय मोह भी था। सच पूछें तो ये उनके पारिवारिक सदस्य थे।

अपने उत्तरवर्ती जीवन में शास्त्री जी ने ‘राधा’ पर एक महान काव्य लिखा। इस काव्यकृति की जितनी चर्चा अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी साहित्य में होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई। इस पर समीक्षाएँ अवश्य लिखी गईं, पर इसके मर्म का जो साभिप्राय उद्घाटन होना चाहिए था, वह अब तक नहीं हो पाया। शास्त्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर, उनकी कविताओं पर और ‘राधा’ पर भी अनेक शोधादि प्रबंध लिखे गए होंगे। पर निहितार्थ को, उसके मर्म-बोध को अब तक उद्घाटित नहीं किया जा सका है। बिहार के उनके काव्य-प्रेमी आलोचकों को चाहिए कि वे इस दायित्व की पूर्ति करें। उनकी कविताओं का नाभिकेंद्र प्रेम है। उनकी कविताओं में ‘प्रेम पुमर्थो महान’ की रागिनी बजती है।

उनकी कविताओं में कालिदास की ‘अबोधपूर्वा स्मृति’ की अनुभूति होती है। मैं दो ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ, जो शास्त्री जी के बहुत निकट संपर्क में रहे हैं और उनसे बहुत-कुछ ग्रहण भी किया है। इनमें एक हैं हैदराबाद के प्रो. रविरंजन, जो मूलतः मुज़फ़्फ़रपुर के ही रहने वाले हैं। उनके ज्ञान-कोश को भरने में शास्त्री जी का अनन्य योगदान है। उन्हें शास्त्री जी की कविताओं पर लिखना चाहिए और उनके काव्य-सत्व और महत्त्व को स्थापित करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति हैं मुज़फ़्फ़रपुर के ही अशोक गुप्त, जो वहाँ अभिधा प्रकाशन के स्वामी हैं। इन्होंने शास्त्री जी के जीवन-काल में उनकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित की थीं। इन्हें जानकीवल्लभ शास्त्री रचनावली का प्रकाशन करना चाहिए तथा प्रो. रविरंजन से इसका संपादन करवाना चाहिए। बिहार के इस यशःकाय कवि की रचनाओं को जब अखिल भारतीय स्तर पर पढ़ा जाएगा, तभी उनका प्राप्य विरुद्ध और उनका कीर्तिमान उन्हें प्राप्त हो सकेगा। तभी हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका काव्य-मूल्य और काव्य-वैभव प्रतिष्ठापित हो पाएगा।

Image name: Swan and Rush and Iris wallpaper

Image Source: WikiArt

Artist: Walter Crane

This image is in public domain