काम कला की नगरी : खजुराहो

- 1 August, 2024

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 August, 2024

काम कला की नगरी : खजुराहो

‘मूकदर्शक नहीं

जीवंत साझीदार रहो

अनवरत नदी बनकर बहो।’

समय ने क्या कहा, समय पर साक्षी बनने की चाह हमें ले चलती है चंदेलों और बुन्देलों के शौर्य और कला कौशल की नगरी छतरपुर, जहाँ कभी महाकवि भूषण की पालकी में कंधा लगाने वाले बुन्देलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल का राज्य था। छतरपुर की यात्रा जीवन के अनगिनत अनूठे पहाड़ों, झरनों, कंदराओं में से गुजर कर पाषाण की धड़कन को समझने के इस कलिकाल में लोकप्रियतावाद का नया धाम बागेश्वरधाम भी यहीं है। जहाँ लाखों श्रद्धालुओं का अंबार लगा है। कालिदास के मेघों की तरह आकाश से देखें तो यह नगर चारों ओर से पहाड़ों से घिरा दिखता है–वृक्षों, तालाबों तथा नदियों ने इसे खूब सजाया-सँवारा है। पहले छतरपुर विंध्य प्रदेश के तहत आता था। मध्य प्रदेश के गठन के समय में, यह 1 नवंबर, 1956 को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया; जिले की सीमाएँ महोबा (उत्तर प्रदेश) को पूर्व में, टीकमगढ़ (म.प्र.) के पश्चिम में और दक्षिण-पूर्व में सागर (म.प्र.) को छूती है। आजादी की लड़ाई में बुन्देलभूमि के कारण यह नगर क्रांतिकारियों की स्थली रहा है। जिला मुख्यालय से लगभग 60 कि.मी. दूरी पर स्थित उर्मिल नदी के किनारे 14 जनवरी 1931 को क्रांतिकारियों की आम सभा पर अँग्रेज पॉलीटीकल एजेंट फिशर ने सेना से गोली चलवाई थी जिसमें भारी संख्या में लोग शहीद हुए थे। अब यह स्थल बुन्देलखंड का जलियाँवाला बाग के रूप में जाना जाता है। यहाँ की हवाओं में आज भी अँग्रेजों की क्रूरता का अनुभव यहाँ फैले सन्नाटे से होता है, लगता है समय रुक गया है। आश्चर्य होता है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी निस्संग दु:ख की कतार, चीख वातावरण में व्याप्त हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर हमारी कार भावोद्रेक से मुक्त होने आकर्षण के केंद्र खजुराहो के मंदिरों का रसास्वाद लेने की चाह में हम चल पड़ते हैं।

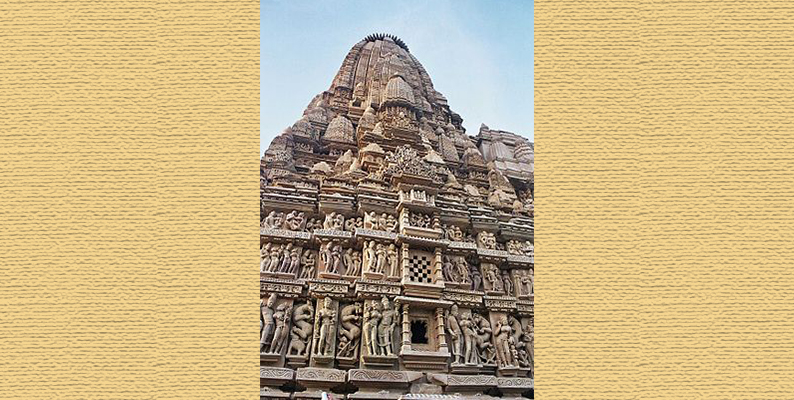

खजुराहो के मंदिर की कलाकृतियाँ अनूठी है। इनके मोहपाश से बचना आसान नहीं है। एक सह अस्तित्ववादी; समन्वयवादी; संवेदनशील समाज की संरचना का स्वप्न! कल-कल करती नदी का बहाव से टेढ़े-मेढ़े रास्ते से उबड़-खाबड़ पहाड़ों के बीच घन-घना-घन शोर-सराबोर भोर से होकर विभोर सूर्य की प्रथम लालिमा खजुराहो के मंदिरों को चूम कर जागरण के संदेश का साक्षी होना थिरक-थिरक नाच उठना है। हाँ, तभी तो चंदेल राजाओं ने अत्यंत खूबसूरत 85 मंदिर बनवाए, जिसमें से अब 22 मंदिर ही शेष हैं। जो जीवन, आनंद और सृजन के साथ आध्यात्मिकता के अलौकिक रहस्यों के समीप जाने का अवसर देते हैं। लगता है चंदेल राजाओं ने खजुराहो या खाजिरवाहिल्ला यानी खजूरों के बगीचे को ही चुना। उस समय एक छोटा सा गाँव रहा होगा। काल के थपेड़ों के कारण अंधकार में छुपे इस स्थल की जानकारी 1838 में एक ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन टी.एस. बर्ट को अपनी यात्रा के दौरान अपने कहारों से मिली। उन्होंने जंगलों में लुप्त इन मंदिरों की खोज की और उनका अलंकारिक विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। 1843 से 1847 के बीच स्थानीय शासकों ने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थान की 1852 के बाद कई यात्राएँ कीं और इन मंदिरों का वर्णन अपनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स) में किया। खजुराहो के स्मारक अब पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की देखभाल में हैं। खजुराहो के मंदिरों के निर्माण के पीछे एक बेहद रोचक कथा है। कहा जाता है कि हेमवती एक ब्राह्मण पुजारी की बेटी थी। एक बार जब जंगल के तालाब में नहा रही थी, तो चंद्र देव यानी कि चंद्रमा उस पर मोहित हो गए और दोनों के एक बेटा हुआ। हेमवती ने अपने बेटे का नाम चंद्रवर्मन रखा। इसी चंद्रवर्मन ने बाद में चंदेल वंश की स्थापना की। चंद्रवर्मन का लालन-पालन उसकी माँ ने जंगल में किया था। राजा बनने के बाद उसने माँ का सपना पूरा करने की ठानी। उसकी माँ चाहती थी कि मनुष्य की तमाम मुद्राओं को पत्थर पर उकेरा जाए। इस तरह चंद्रवर्मन की माँ हेमवती की इच्छा स्वरूप इन खूबसूरत मंदिरों का निर्माण हुआ। खजुराहो के ये मंदिर पूरी दुनिया के लिए एक धरोहर हैं। वास्तु और मूर्तिकला की दृष्टि से खजुराहो के मंदिरों को भारत की सर्वोत्कृष्ट कलाकृतियों में स्थान दिया जाता है। यहाँ की शृंगारिक मुद्राओं में अंकित मिथुन-मूर्तियों की कला पर संभवतः तांत्रिक प्रभाव है, ये लोग मोक्ष पाने के लिए योग तथा भोग दोनों ही मार्गों का अनुसरण करते रहे होंगे। गुप्तकालीन और चंदेल कालीन मूर्तिशिल्प के अनुपम आगार गढ़ने के लिए शिल्पियों ने पाषाण को मोम की तरह तराशा है। रोशनी…एक वहम! सिर्फ अँधेरा…कई रंग; कई रूपों में अक्स होता प्रतीत होता है; यहाँ के कला सौंदर्य में डूब कर और इसी दिशा की यात्रा पर ले जाते हैं पश्चिमी समूह के मंदिर; खजुराहो के पश्चिमी समूह में लक्ष्मण, कंदारिया महादेव, मतंगेश्वर, विश्वनाथ, लक्ष्मी, जगदम्बी, चित्रगुप्त, पार्वती तथा गणेश मंदिर आते हैं। यहीं पर वराह व नन्दी के मंडप भी हैं। लक्ष्मण मंदिर, यह वैष्णव मंदिर, पंचायतन शैली का मंदिर है। इस मंदिर को 930 से 950 ईसवी के बीच, चंदेल शासक यशोवर्मन ने बनवाया था। मंदिर की लंबाई 29 मीटर तथा चौड़ाई 13 मीटर है। स्थापत्य तथा वास्तु कला के आधार पर, बलुआ पत्थरों से बने मंदिरों में लक्ष्मण मंदिर सर्वोत्तम है। ऊँची जगत पर स्थित इस मंदिर के गर्भगृह में 1.3 मीटर ऊँची विष्णु की मूर्ति अलंकृत तोरण के बीच स्थित है। पूरा मंदिर एक ऊँची जगत पर स्थित होने के कारण मंदिर में विकसित इसके सभी भाग देखे जा सकते हैं, जिनके अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह में, मंदिर की बाहरी दीवारों पर प्रतिमाओं की दो पंक्तियाँ जिनमें देवी देवतागण, युग्म और मिथुन वगैरह हैं। मंदिर के बाहरी हिस्से की दीवारों तथा चबूतरे पर युद्ध, शिकार, हाथी, घोड़ों, सैनिक, अप्सराओं और मिथुनाकृतियों के दृश्य अंकित हैं। सरदल के मध्य में लक्ष्मी हैं, जिसके दोनों ओर ब्रह्मा एवं विष्णु हैं।

विश्वनाथ मंदिर आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व पंचायतन शैली में महाराजा धंगदेव वर्मन द्वारा बनवाए गए। विश्वनाथ, मंदिर में तीन सिर वाले ब्रह्माजी की मूर्ति स्थापित है। अब इसका कुछ भाग खंडित हो चुका है। भारत देश में भगवान विष्णु और शिव शंकर के मंदिर तो बहुत जगह हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर देश में ढूँढ़ने से भी नहीं मिलते हैं। मंदिर की उत्तरी दिशा में स्थित शेर और दक्षिणी दिशा में स्थित हाथी की प्रतिमाएँ काफी सजीव लगती हैं। इनके अलावा एक नन्दी की प्रतिमा भगवान की ओर मुँह किए हुए भी मौजूद है। कंदारिया महादेव मंदिर, खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा, ऊँचा और कलात्मक मंदिर है। यह मंदिर 109 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा और 116 फुट ऊँचा है। इस मंदिर के सभी भाग–अर्द्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह आदि, वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। गर्भगृह चारों ओर से प्रदक्षिणा पथ युक्त है। यह मंदिर शिव को समर्पित है तथा इस मंदिर में शिवलिंग के अलावा तमाम देवी-देवताओं की कलात्मक मूर्तियाँ मन मोह लेती हैं। मंदिर के प्रत्येक भाग में केवल दो और तीन फीट ऊँची मूर्तियों की संख्या ही 872 हैं। छोटी मूर्तियाँ तो असंख्य हैं। पूरी समानुपातिक योजना, आकार, खूबसूरत मूर्तिकला एवं भव्य वास्तुकला की वजह से यह मंदिर मध्य भारत में अपनी तरह का शानदार मंदिर है। मंदिर में सोपान द्वारा अलंकृत कीर्तिमुख, नृत्य दृश्य युक्त तोरण द्वार से प्रवेश किया जा सकता है। बाहर से देखने पर इसका मुख्य द्वार एक गुफा यानी कि कंदरा जैसा नजर आता है, शायद इसीलिए इस मंदिर का नाम कंदारिया महादेव पड़ा है। गर्भगृह के सरदल पर विष्णु, उनके दायें ब्रह्मा एवं बायें शिव दिखाए गए हैं। कुछ अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर की भी यह विशेषता है कि अगर कुछ दूर से आप इसे देखें तो आपको लगेगा कि आप सैंड स्टोन से बने मंदिर को नहीं बल्कि चंदन की लकड़ी पर तराशी गई कोई भव्य कृति देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर यह मंदिर बलुआ पत्थर से बना है तो फिर मूर्तियों, दीवारों और स्तंभों में इतनी चमक कैसे, दरअसल यह चमक आई है चमड़े से जबरदस्त घिसाई करने के कारण। अपनी तरह के इस अनोखे मंदिर की दीवारें और स्तंभ इतने खूबसूरत बने हुए हैं कि पर्यटक उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। चित्रगुप्त मंदिर पूर्व की ओर मुख वाला मंदिर है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर 5 फुट ऊँचे सात घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य की प्रतिमा मनमोहक है। इस मंदिर की दीवारों पर राजाओं के शिकार और उनकी सभाओं में समूह नृत्य के दृश्य काफी खूबसूरती के साथ उकेरे गए हैं। इससे चंदेल राजाओं की संपन्नता का पता लगता है। जगदंबी मंदिर राजा गंडदेव वर्मन द्वारा निर्मित यह मंदिर चित्रगुप्त मंदिर के ही समीप स्थित है। विष्णु भगवान के इस मंदिर में सैकड़ों वर्ष बाद छतरपुर के महाराजा ने यहाँ पर पार्वती की प्रतिमा स्थापित करवाई थी, इसीलिए इसे ‘जगदंबी मंदिर’ कहा जाता है।

मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो को लोग भले ही काम-कला की नगरी के रूप में व्याख्या करते हों, लेकिन यहाँ की पहचान सनातन काल से मतंगेश्वर महादेव के विशालकाय शिवलिंग और भव्य मंदिर के रूप में होती है। मतंगेश्वर महाराज के चमत्कार और उनकी कृपा से खजुराहो तथा यहाँ के लोगों को बहुत कुछ मिला है। मंदिर की स्थापना से लेकर आज तक खजुराहो में केवल मतंगेश्वर महादेव की ही राज सत्ता चलती आ रही है। यही वजह है कि पूरे खजुराहो में सबसे ऊँची इमारत केवल मतंगेश्वर मंदिर की ही है। मंदिर निर्माण का काल 900 से 925 ईसवी के बीच माना गया है। साथ ही उनका दावा है कि यह एक ऐसा आकर्षक मंदिर है जिसमें केवल 14 फुट ऊँचा शिवलिंग है, जो पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ा शिवलिंग माना गया है। हिदुंओं के समान यहाँ के मुस्लिम भी मतंगेश्वर महादेव को पूजते हैं। राजा हर्षवर्मन द्वारा सन् 920 ईसवी में बनवाया गया यह मंदिर खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए सभी मंदिरों में सबसे पुराना माना जाता है। यहाँ के सभी पुराने मंदिरों में यही एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहाँ अभी भी पूजा अर्चना की जाती है। चौंसठ योगिनी मंदिर खजुराहो में 64 योगिनियों का खुला मंदिर 8, खुरदुरे ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। उत्तर मुखी इस मंदिर का निर्माण 900 ईसवी में माना जाता है। जबकि 10वीं शताब्दी के मध्य में बने नागर शैली के उत्कृष्ट मंदिर, चिकने बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। यहाँ से ब्रह्माणी, इंद्राणी व महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा प्राप्त हुई हैं। पूर्वी समूह के मंदिर पूर्वी समूह के मंदिरों में हैं–ब्रह्मा, वामन, जवारी व हनुमान मंदिर…और जैन मंदिरों में हैं–पार्श्वनाथ, आदिनाथ व घंटाई मंदिर। वामन मंदिर विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है। इसके भू-विन्यास में सप्तरथ, गर्भगृह, अंतराल, महामंडप तथा मुखमंडप हैं। इसका गर्भगृह निरंधार है तथा चतुर्भुज वामन की प्रतिमा स्थापित की हुई है, जिसके दोनों ओर क्रमशः चक्रपुरुष व शंखपुरुष हैं। इस मंदिर के महामंडप की छत पश्चिमी भारत के मध्यकालीन मंदिरों के समान संवर्ण शैली के अनुरूप हैं। मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार सप्त शाखाओं से अलंकृत हैं। जो लता, पुष्प, नृत्यरत गण, मिथुन, कमला पुरुष, कुंडली युक्त नारी की आकृति से सुसज्जित हैं। प्रवेश द्वार के निचले हिस्से में स्त्री परिचर व द्वारपाल सहित गंगा और यमुना को त्रिभंग में बताया गया है, जो हाथों में कलश तथा मालाएँ लिए हुए हैं। सरदल के मध्य भाग में चतुर्भुज विष्णु तथा दोनों ओर आलियों में ब्रह्मा और विष्णु हैं। मंदिर के मध्य भाग में प्रतिमाओं की दो पंक्तियाँ हैं, जिनका आकर्षण सुर-सुंदरियों की प्रतिमाएँ हैं। साथ ही गर्भगृह के बाहरी भाग पर प्रमुख आलियों में वराह व नृसिंह वामन की प्रतिमाएँ लगी हुई हैं। जवारी मंदिर सन् 1075 से 1100 ईसवी के बीच निर्मित इस मंदिर की सानुपातिक संरचना के प्रदक्षिणा पथ विहीन, गर्भगृह, अंतराल तथा मंडप विद्यमान हैं। यह उत्कृष्ट मकर तोरण तथा सुंदर शिखर से अलंकृत हैं तथा बाह्य दीवारें सुंदर प्रतिमाओं से सुसज्जित हैं जो तीन पंक्तियों में उत्कीर्ण हैं। यह मंदिर खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर से निकट साम्य रखता है। इसके अलावा अन्य विशेषताएँ मध्य भारत की मध्ययुगीन मंदिर संरचना से समानता रखती हैं।

हनुमान मंदिर खजुराहो एक ऐसा धार्मिक केंद्र था, जहाँ कई संप्रदाय फले-फूले थे। खजुराहो की तरफ जाने वाले रास्ते पर हनुमान की 3 मीटर ऊँची प्रतिमा एक चबूतरे पर स्थित है। इस मूर्ति का महत्त्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जो शिलालेख उत्कीर्ण है वह 922 ईसवी का है। इस हिसाब से खजुराहो का यह सबसे पुराना मंदिर है। प्रतिभा व स्थापत्य शैली के आधार पर इस मंदिर का निर्माण काल तकरीबन 1050 से 1075 ईसवी के बीच निर्धारित किया गया है। जैन मंदिर खजुराहो में जो मंदिर बनवाए गए उनमें से तीस आज भी स्थित हैं। इन मंदिरों में आठ जैन मंदिर हैं। जैन मंदिरों की वास्तुकला अन्य मंदिरों के शिल्प से मिलती-जुलती है। दक्षिणी समूह के मंदिर खजुराहो के दक्षिणी समूह के मंदिरों में आते हैं चतुर्भुज और दूल्हादेव मंदिर। चतुर्भुज मंदिर में प्रदक्षिणा पथ रहित गर्भगृह, अंतराल, मंडप तथा मुखमंडप है। यह मंदिर एक साधारण चबूतरे पर स्थित है। खजुराहो में यह एक ऐसा मंदिर है, जिसमें मिथुन मूर्तियों का अभाव है। दीवार के चारों तरफ मूर्तियों की तीन शृंखलाएँ हैं, जिनमें से ऊपरी पंक्ति में अंकित विद्याधरों की प्रतिमाओं के अलावा अन्य सभी प्रतिमाएँ एक जैसी हैं, जो शिल्पकला में हुए पतन का द्योतक है। दीवारों में जड़ी प्रतिमाओं के अंतर्गत प्रथम पंक्ति में दिक्पाल की प्रतिमाएँ मध्य भाग में अष्ट बसु तथा शेष पंक्तियों में अप्सराओं का अंकन है। आलियों में व्याल विशेष उल्लेखनीय हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के निचले भाग में त्रिभंग मुद्रा में गंगा, यमुना व द्वारपालों को प्रदर्शित किया गया है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिव की दक्षिणा मूर्ति स्थापित है, जिनकी मुखाकृति शांत भाव परिलक्षित करती है। इस मंदिर का निर्माण काल सन् 1100 ईसवी माना जाता है।

उत्सवों की बात करें तो हर साल फरवरी-मार्च में खजुराहो में एक नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए खजुराहो के मंदिरों के पश्चिमी समूह को एक पृष्ठ पट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। भारत का हर शास्त्रीय नर्तक इस भव्य समारोह में हिस्सा लेना अपना सौभाग्य समझता है। चाक्षुक सुख से सराबोर होने के बाद अगली राह हमारी छतरपुर नगर के बीचों बीच स्थित राजमहल था, वहाँ पहुँच कर पता चला कि यही एकमात्र दरबार हॉल ही सही अवस्था में है। बाकी महल का उपयोग प्रशासनिक व व्यावसायिक कार्यों के लिए होने के कारण उनके अतीत का गौरव की रवानी नहीं रही है। दरबार हॉल की भव्यता देखते ही बनती है। यह तीन डाटों पर 80 फीट लंबा, 25 फुट चौड़ा तथा 45 फुट ऊँचा है। राजमहल का निर्माण 1886 में महाराजा विश्वनाथ सिंह ने करवाया था। हॉल के चारों ओर सुंदर झरोखा व झिंझरियाँ बने हैं। थोड़ी दूर पर माया से मोह का पाठ पढ़ाता जैन मंदिर डेरा पहाड़ी पर स्थित है। जैन मंदिर अपनी वास्तुकला अैर मूर्तिशिल्प की वजह से प्रसिद्ध है। गाँधी आश्रम नगर के दक्षिणी भाग में स्थित है। गाँधी आश्रम अपने आप में एक इतिहास सँजोए है। यहाँ पर वियोगी हरि जी ने रहकर साहित्य सेवा की। गाँधी आश्रम छतरपुर ऐतिहासिक महत्त्व की जगह है। अँग्रेजी शासन काल के बाद दीवान साहब के बंगले से यह जगह गाँधी विचारों को आगे ले जाने का एक केंद्र बनी। तत्कालीन दीवान ने विनोबा के भूदान आंदोलन से प्रेरित होकर इस बंगले और बंगले से लगी जमीन को गाँधी विचारों के लिए समर्पित कर दिया। उसके बाद इसे गाँधी आश्रम के नाम से विकसित किया गया। सांस्कृतिक-साहित्यिक-सामाजिक गतिविधियों को यहाँ से संचालित किया जाता रहा।

सत्तर के दशक में जब चंबल में डाकुओं का आतंक अपने चरम पर पहुँचकर आत्मसमर्पण की ओर बढ़ा तब इस प्रक्रिया की बुनियाद इसी आश्रम के पुस्तकालय से पड़ी। जयप्रकाश नारायण के साथ यहाँ डाकुओं की बातचीत हुई और इसके बाद डाकुओं ने आत्मसमर्पण भी किए। गाँधी का ग्राम स्वराज, बुनियादी तालीम और टिकाऊ विकास की अवधारणाओं की झलक इस आश्रम की एक खास बात है। आप यहाँ पूरी तरह जैविक भोजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ तक कि दाल-मसाले और तेल भी खुद की उगाई गई फसलों का होता है। इस आश्रम में चल रही खेती के प्रयोग को समझने फ्रांस के निकोलस आए हैं। निकोलस ने कहा था कि ‘वह भारत में जैविक खेती के अलग-अलग प्रयोगों को देखा, लेकिन यह प्रयोग सबसे अद्भुत है। क्योंकि यह गाँधी के विचारों से जुड़ा हुआ है। गाँधी ग्राम स्वराज की बात करते थे और गाँव की अर्थव्यवस्था के एक मॉडल की बात करते थे जहाँ ग्रामवासी आपसी व्यवहार में अपने साझा जीवन को अंजाम देते थे। यह प्रयोग अपने आप में दिलचस्प है।’ इस छोटे से आश्रम में दिखाई देती है। इसमें समृद्ध पुस्तकालय व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के अतिरिक्त विशाल बगीचा है। जिले में अनेक दर्शनीय स्थल हैं जिनमें नौगाँव के समीप स्थित अचट्ट में प्रतिहार कालीन अनेक विशाल मूर्तियाँ हैं–जिनमें भगवान वामन, गणेश, अंबिका देवी, भगवान विष्णु आदि की महत्त्वपूर्ण मूर्तियाँ हैं। महोबा के खंडहर जो आज भी महाराजा छत्रसाल की गाथा कह रहे हैं। जटाशंकर बिजावर से पूर्व दिशा में 15 कि.मी. की दूरी पर पहाड़ों से घिरे इस स्थल पर जटाशंकर का शिवमंदिर कंदरा में स्थित है। यह स्थल प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत मनोरम है। इस स्थल पर 15 फुट की ऊँचाई से एक प्रपात बहता है। जटाशंकर धाम में भगवान शंकर देवासुर संग्राम में जरा नामक दैत्य को मारने के पश्चात आकर बसे थे। शंकर जी का जो संताप था उसकी तृप्ति के लिए विष्णु भगवान ने भगवान को विंध्याचल घाटी के इस धारा से स्नान करने को कहाँ। तब शंकर भगवान यहाँ आकर विराजे और यह जटाशंकर एक पावन तीर्थ बना। यहाँ पर जो वामन गंगा का जल है वह तीन कुंड में दिखाई देता है। वह जल चर्मरोग की पेंटेट दवा का कार्य करती है। इस कुंड के जल से प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं एवं जल को भगवान पर चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी जल की स्थिति यथावत रहती है। सपनों में झिलमिलाती आँखें अभिभूत हो जाती हैं। हमने भी अपना मनोरथ पूर्ण किया है। यहाँ पर शैलचित्र है। प्राकृतिक सौंदर्य से आपूरित दर्शनीय स्थल विंध्य पर्वत मालाओं के मध्य सुरम्य घाटियों, वनों व विस्तृत भू-भाग प्रेम की कविता जहाँ आँसुओं का भी इंद्रधनुष बन जाता है, जिसे देखने का मन बार-बार बन जाता है। छतरपुर की यात्रा पूर्ण कर रेलवे स्टेशन से ललितपुर जाने में बैठ जाते हैं।