कैमूर में पुरातात्विक स्थलों की भरमार

- 1 August, 2024

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 August, 2024

कैमूर में पुरातात्विक स्थलों की भरमार

मौर्य वंश के सम्राट महान अशोक के विचारों और आदर्शों को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है–सम्राट अशोक क्लब। इस क्लब के बिहार प्रमुख भीष्म कुमार मौर्य मेरे परिचितों में हैं। पटना में उनसे अक्सरहाँ मुलाकात होती रहती है। उन मुलाकातों के क्रम में उन्होंने एक बार बताया था कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख देश-विदेश के विभिन्न स्थलों पर प्राप्त हुए हैं, उनमें बिहार के कैमूर जिले के बसहा गाँव के निकट मुरमोरिया पहाड़ी पर उत्कीर्ण शिलालेख लघु शिलालेख की श्रेणी में 18वें स्थान पर है और उसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पिछले पचास वर्षों की उत्कृष्ट उपलब्धियों में एक घोषित किया है। उन्होंने यह भी बताया था कि उस शिलालेख स्थल की तलहटी में सम्राट अशोक क्लब द्वारा प्रत्येक वर्ष शिलालेख महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उस शिलालेख महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए वे पिछले दो वर्षों से मुझसे अनुरोध कर रहे थे। लेकिन सरकारी व्यस्तता की वजह से मैं उनका अनुरोध स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वर्ष 2024 में 27 फरवरी को उस महोत्सव का फिर से आयोजन था और उसमें शामिल होने के लिए उनका अनुरोध भी।

संयोगवश, कुछ दिन पहले ही मैंने इंडिया टुडे का टूरिज्म सर्वे रिपोर्ट पढ़ा था, जिसमें कैमूर की पहाड़ियों को ‘बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन सम्मान’ से नवाजा गया था। भीष्म जी से यह सुन रखा था कि कैमूर जिले में कई ऐसे पुरातात्विक स्थल और टीले हैं, जहाँ प्राचीन भारतीय इतिहास के अवशेष बिखरे पड़े हैं। उन स्थलों को देखने की मुझे भी उत्सुकता थी। इसलिए शिलालेख महोत्सव के लिए मैंने अपनी सहमति दे दी थी। तभी मैंने यह तय कर लिया था कि शिलालेख महोत्सव में शामिल होने के साथ-साथ कैमूर रेंज की पहाड़ियों और पुरातात्विक स्थलों का भी अवलोकन करूँगा। इसलिए महोत्सव की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व यानी 26 फरवरी को सुबह 8 बजे हम गाड़ी में बैठकर पटना से निकल पड़े। भीष्म मौर्य और फोटोग्राफर रंजीत कुमार भी साथ में थे।

सुबह-सुबह का समय था। इसलिए सड़कें खाली मिलीं। आरा, बिहिया होते हुए ठीक 12 बजे हमलोग मोहनिया में थे। तभी दादी के मुख से बचपन में सुनी एक कथा का स्मरण आ गया। मोहनिया पहले कस्बा हुआ करता था, जो अब एक छोटे शहर में तब्दील हो चुका है। सम्राट अशोक क्लब के रामप्रवेश मौर्य मोबाइल के माध्यम से अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर आने के लिए हम पर लगातार दबाव बनाए हुए थे। इसलिए, हमने गाड़ी का रुख उनकी दुकान की तरफ कर दिया। भीष्म मौर्य को रास्ता मालूम था। इसलिए, उनकी दुकान तक पहुँचने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। वहाँ पर सम्राट अशोक क्लब के जिला प्रमुख रोहित मौर्य भी थे। रोहित मौर्य एवं रामप्रवेश मौर्य ने बड़े ही प्रेम एवं अपनत्व से हमारा स्वागत किया। रोहित मौर्य एवं रामप्रवेश मौर्य का यह सुझाव था कि कैमूर जिले के भगवानपुर एवं चाँद प्रखंड के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों का आज ही भ्रमण कर लेना ठीक रहेगा। इसलिए भोजन के तुरंत बाद हम उन पुरातात्विक स्थलों के अवलोकन के लिए निकल पड़े।

मोहनिया से भगवानपुर होते हुए करीब एक घंटे की सड़क यात्रा के बाद हम कैमूर पर्वत शृंखला की तलहटी में बसे मकड़ी खोह नामक स्थल पर थे। एक तरफ खूबसूरत और मनमोहक कैमूर पर्वत शृंखला और दूसरी तरफ दूर-दूर तक फैले हरे-भरे खेत। मन दोनों तरफ खींचता रहा। बड़े-बड़े नक्काशीदार पत्थर जमीन पर बिखरे हुए थे। कहीं-कहीं नालन्दा महाविहार से मिलते-जुलते ईंट के टुकड़े भी थे। वहीं पर एक बड़ी चट्टान थी, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ उत्कीर्ण था। लेकिन किसी सिरफिरे ने छेनी-हथौड़ी से उस पर अपना नाम अंकित कर दिया था। उनकी वजह से पुरानी लिपि को पढ़ना संभव नहीं हो पा रहा था। उस सुनसान एवं वीरान स्थल पर हमलोगों को देखकर आसपास के खेतों में काम कर रहे दो-तीन किसान उत्सुकतावश हमारे पास पहुँच गए। पूछने पर एक ने अपना नाम वीरेन्द्र पासवान बताया। उनकी बोलचाल की भाषा खाँटी भोजपुरी थी। जब मैंने उनसे भोजपुरी में बातचीत करनी शुरू की तो वे खुलते गए। उनसे पता चला कि इस इलाके में खुदाई के समय दीवारों की संरचना एवं पुरातात्विक सामग्रियाँ प्राप्त होती रहती हैं। कई लोगों ने अनहोनी की आशंका में खुदाई बंद करा दी तो कुछ ने खुदाई के दौरान प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियों को अपने घर में संचित कर लिया है।

फिर मेरी दृष्टि निर्बाध रूप से प्रकृति के मनोरम विस्तार पर फिसलती चली गई। एक तरफ कैमूर की खूबसूरत पर्वत शृंखलाएँ और दूसरी तरफ दूर-दूर तक फैली हरियाली एवं उसके ऊपर अठखेलियाँ करते बादलों के झुंड। चारों तरफ का मनोरम दृश्य देखते ही बन रहा था। यत्र, तत्र, सर्वत्र सौंदर्य। पत्थरों पर लगातार सदियों तक जब बरसात, तेज धूप, मौसम परिवर्तन का प्रहार होता है, तो उनका कई तरह से क्षरण होने लगता है। ऐसे में कई तरह की आकृतियाँ तैयार हो जाती हैं। कैमूर पहाड़ियों के शीर्ष पर भी भौगोलिक एवं मौसमी परिवर्तनों की वजह से सुंदर-सुंदर आकृतियाँ बन गई थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये उच्च कोटि के शिल्पकारों की सदियों की मेहनत हैं। खूबसूरत एवं मनमोहक पर्वत शृंखला, ताजी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और दूर-दूर तक गेहूँ, तीसी और अरहर के हरे-भरे खेतों को देखकर मन उमंग और ऊर्जा से लबालब हो गया। मैं निःशब्द होकर प्रकृति की उस सौंदर्यमयी भव्यता को काफी देर तक निहारता रहा। प्रकृति के आँगन में आकर मुझे इतिहास, आस्था, पर्यटन और पुरातत्व की मिली-जुली अनुभूति हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अतीत में यह स्थल बौद्ध या जैन धर्म का कोई समृद्ध केंद्र रहा होगा।

मकड़ी खोह का अवलोकन करने के बाद हम एक दूसरे पुरातात्विक स्थल देवीटाँड़ के लिए निकल पड़े। सड़क के दोनों तरफ तीसी, गेहूँ, अरहर और उनके बीच-बीच में सरसों के खेत बरबस ही ध्यान आकर्षित कर रहे थे। रास्ते में जगह-जगह गाँव और गँवई बाजार भी मिले। कस्बों में कई जगह छोटे-छोटे माॅल नजर आए। गाँवों-कस्बों में भी अब माॅल संस्कृति का विस्तार हो रहा है। करीब 40-45 मिनट की सड़क यात्रा के बाद हम अघौरा प्रखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर पहले झड़पा गाँव के निकट थे। साथ चल रहे कार्यकर्ताओं से पता चला कि यहाँ से देवीटाँड़ के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं है। अतः सड़क किनारे हम गाड़ी रोककर हम उबड़-खाबड़ और पथरीली राहों से होते हुए आगे बढ़ते गए। पाँच-सात मिनट की पैदल यात्रा के बाद हम देवीटाँड़ में थे। सामने ही पेड़-पौधों से घिरा एक बगीचा था और उसमें प्राकृतिक रूप से निर्मित एक ऊँचे चबूतरे पर भूरे रंग के बलुए पत्थरों की बनी मूर्तियाँ बिखरी पड़ी थीं। उनकी संख्या दो-ढाई दर्जन के करीब होगी। उनमें एक तिहाई मूर्तियाँ खंडित थीं, लेकिन शेष सदियों से तेज धूप, बरसात और मौसम का प्रहार सहने के बावजूद सही अवस्था में थीं। उनकी चमक अभी भी बरकरार थी। दो-तीन मूर्तियाँ पानी, सिंदूर एवं अन्य चढ़ावे से बदरंग जरूर हो गई थीं। वहाँ पर पुजारी की वेश-भूषा वाले एक बुजुर्ग चहलकदमी कर रहे थे। उनसे बातचीत की तो पता चला कि पिछले कई वर्षों से वे स्वेच्छा से इन मूर्तियों की रखवाली कर रहे हैं। बातचीत के क्रम में उनसे पता चला कि एक दशक पहले तक आसपास के गाँवों की महिलाएँ हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ समझकर यहाँ पूजा-पाठ करती थीं। तब यह स्थल देवीटाँड़ के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में जब यह जानकारी सार्वजनिक हुई कि यहाँ की ज्यादातर मूर्तियाँ बौद्ध या जैन धर्म से संबंधित हैं, तब से पूजा-पाठ बंद हो गया है।

अब मैं उन मूर्तियों को पहचानने की कोशिश करता हूँ। उनके आकार-प्रकार को देखता हूँ। ज्यादातर मूर्तियाँ जैन धर्म के यक्ष-यक्षिणी, क्षेत्रपाल, अंबिका इत्यादि की हैं। दो मूर्तियाँ हिंदू देवी-देवताओं और शेष बौद्ध धर्म की प्रतीत हो रही है। बौद्ध देवी-देवताओं में बुद्ध, बोधिसत्व, अपराजिता की मूर्तियाँ हैं। एक जैन तीर्थंकर पद्मासन में ध्यानस्थ मुद्रा में हैं। उनके चरण चौकी पर दो सिंहों के मध्य बने वृषभ से पता चल रहा है कि यह ऋषभनाथ की है। उसके निकट ही एक और जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है। लेकिन चिह्न मिट जाने के कारण पहचान करना संभव नहीं हो रहा है। बारिश, तेज धूप और मौसम परिवर्तन का प्रहार सहते-सहते कुछ मूर्तियाँ खंडित एवं विकृत हो गई हैं। वे अपनी ही कोहनी, पीठ या कमर पर टिकी, लेटी एवं अधलेटी हुई हैं। लेकिन ज्यादातर मूर्तियाँ अभी भी सुरक्षित हैं और उनकी कलात्मकता दर्शनीय हैं। खुले आकाश के नीचे का यह खुला मूर्तिशिल्पीय संग्रहालय किसी अनमोल धरोहर से कम नहीं है।

मैं इतिहास में विचरण करने लगा। आज से तीन हजार वर्ष पहले मनु ने वर्णवादी सामाजिक-आर्थिक एवं धार्मिक संविधान दिया था। ब्राह्मणवादी संस्कृति अमानवीय और क्रूर होती गई। माया, अंधविश्वास, प्रभु लीला, धर्मांधता के भँवर में मुनष्य बँटता चला गया। जातियों, उपजातियों का खंड-खंड पाखंड असली हिंदू सभ्यता के स्वाँग में आ गया। उस व्यवस्था के प्रतिरोध में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। हिंदू और बौद्ध सभ्यता-संस्कृति की लड़ाइयाँ शताब्दियों तक चलती रही थी।

सातवीं शताब्दी के दौरान बंगाल के शासक शशांक और कन्नौज के शासक हर्षवर्धन थे। दोनों समकालीन थे। शशांक का साम्राज्य बिहार तक फैला था। शशांक कट्टर शैव भक्त था और उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में बौद्ध मंदिरों/विहारों को नष्ट किया गया था। हर्षवर्धन हिंदू थे। लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। वे जैन धर्म के प्रति भी उदार थे। उनकी राजधानी कन्नौज थी और साम्राज्य दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। शशांक की मृत्यु के बाद वह बिहार-बंगाल को भी जीतने में सफल रहे थे। उनके शासनकाल में बड़ी संख्या में बौद्ध और जैन धर्म के मंदिरों का निर्माण हुआ था। इतिहासकारों का कहना है कि शशांक के प्रतिक्रियास्वरूप हर्षवर्धन के शासनकाल में अपराजिता की इस तरह की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। मेरे लिए यह जानकारी सर्वथा नई और चौंकाने वाली थीं।

उन मूर्तियों के बीच में हिंदू देवी की एक प्रतिमा भी विशेष ध्यान आकृष्ट कर रही थी। एक लंबे-चौड़े पत्थर के टुकड़े को काँट-छाँट कर उस पर नौ देवियों की मूर्तियाँ उत्कीर्ण थीं। वे मूर्तियाँ नवग्रह की है या फिर माँ दुर्गा के नौ रूपों की, मैं उधेड़बुन में फँस गया। इसलिए उसका फोटो खींचकर पटना के पुरातत्वविदों की राय माँगी। लेकिन वे भी एकमत नहीं दिखे। कुछ का कहना था कि हिंदू धर्म में नवग्रहों (सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु) का विशेष महत्त्व रहा है। प्राचीन काल में उनके बिना कोई पूजा-पाठ और कर्म-कांड संपन्न नहीं होता था। ये मूर्तियाँ नवग्रह की हैं। जबकि एक-दो पुरातत्वविदों ने उन्हें माँ दुर्गा का नौ रूप करार दिया। एक प्रतिमा जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर और उनके गणधरों की प्रतीत हो रही थी। लेकिन मैं दावे के साथ कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। एक ही स्थल पर बौद्ध, जैन धर्म और हिंदू धर्म की दो दर्जन से ज्यादा मूर्तियाँ मुझे हैरान कर रही थीं। मेरे मन में कई तरह के विचार कौंधने लगे। संभव है कि यह स्थल प्राचीन काल में कोई प्रमुख धार्मिक स्थल रहा होगा, जहाँ तीनों धर्मों के देवी-देवताओं की पूजा होती होगी या फिर यह किसी बड़े मूर्तिकार की कार्यस्थली रही होगी, जहाँ सभी धर्मों के देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का निर्माण होता होगा।

सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं की इच्छा मुझे कैमूर जिला के खजुरा एवं झोरगढ़ नामक पुरातात्विक स्थलों का अवलोकन कराने की भी थी। उनका कहना था कि वहाँ भी बौद्ध सभ्यता-संस्कृति की कलाकृतियाँ बिखरी पड़ी हैं। लेकिन दिनभर की भागदौड़ से मैं थककर चूर हो गया था। इसलिए उन दोनों स्थलों का फिर कभी अवलोकन करने की बात कहकर मैं मुंडेश्वरी स्थित उस होटल की ओर लौट पड़ा, जहाँ हमारे रात्रि प्रवास की व्यवस्था आयोजकों ने कर रखी थी।

हमारी गाड़ी अपनी स्पीड में गंतव्य की ओर बढ़ रही थी और मैं मन-ही-मन यह सोच रहा था कि कैमूर के ये पुरातात्विक स्थल आज भले ही वीरान एवं उपेक्षित हैं। लेकिन अपने समय में ये गुलजार रहे होंगे। कैमूर प्राचीन काल में कारूष नाम से जाना जाता था और समय-समय पर भिन्न-भिन्न राजाओं के अधीन रहा था। कोई हिंदू रहा, कोई बौद्ध तो कोई जैन। इसलिए इस क्षेत्र में इन तीनों धर्मों से जुड़े पुरातात्विक स्थलों की भरमार है। बौद्ध सभ्यता-संस्कृति से जुड़े स्थल तो हर जगह पर हैं। ललित विस्तार, महावस्तु और अभिषेक सूत्र जैसे बौद्ध ग्रंथों में रोहितवस्तु का उल्लेख है, जहाँ बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद ऋषिपतन (सारनाथ) की अपनी पहली यात्रा पर रुके थे। ज्ञातव्य है कि कैमूर क्षेत्र को आजादी से पहले रोहतास नाम से जाना जाता था।

इतिहासकारों के मुताबिक, कैमूर पर्वत शृंखला की इन गुफाओं का जैन तीर्थंकरों एवं मुनियों के जीवन में भी महत्त्वपूर्ण स्थान रहा था। बिहार की धरती बौद्ध धर्म के साथ-साथ जैन धर्मावलंबियों के लिए भी पवित्र रही है। जैन धर्म में ऐसी अनुश्रुति है कि सम्मेद शिखर (पारसनाथ), जो झारखंड निर्माण के पूर्व बिहार का हिस्सा था, और अयोध्या ये दो तीर्थस्थल अनादि-अनंत शाश्वत हैं। अयोध्या में सभी तीर्थकारों का जन्म होता है और सम्मेद शिखर से उनका निर्वाण होता है, किंतु हुण्डावर्सपिनी काल-दोष के कारण अयोध्या में 24 में सिर्फ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ और सम्मेद शिखर से केवल 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, 12वें वासुपूज्य, 19वें मल्लिनाथ, 20वें सुब्रतनाथ और 24वें महावीर की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली बिहार रही है। उस काल में कैमूर पर्वत शृंखला के उत्तरी किनारे से होकर गुजरने वाला यह मुख्य मार्ग हुआ करता था। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों के मध्य में स्थित होने के कारण यह मार्ग जैन धर्मावलंबियों के निर्बाध आवागमन से भी गूँजता रहा होगा।

कहा जाता है कि कैमूर रेंज के उत्तरी किनारे यह मार्ग 12वीं सदी के अंत तक बौद्ध एवं जैन धर्मावलंबियों के निर्बाध आवागमन से शोभायमान था। लेकिन उसके बाद सनातन धर्म का बोलबाला बढ़ता गया और जैन एवं बौद्ध धर्म से जुड़े ये केंद्र वीरान होते गए। आज यह क्षेत्र केवल कृषि कार्य, मवेशियों और पक्षियों के कोलाहल तक सिमट कर रह गया है। लेकिन विभिन्न स्थलों पर बिखरी हुई मूर्तियाँ आज भी एक धरोहर की भाँति यहाँ की पौराणिक भव्यता का बखान कर रही हैं।

होटल पहुँचते-पहुँचते रात्रि के 8 बज गए थे। दिनभर की भागदौड़ से थककर निढाल हो चुका था। इसलिए अपने कमरे में ही खाना का आर्डर दिया। खाना रुचिकर एवं स्वादिष्ट था। बिस्तर पर जाते ही नींद आ गई। सुबह ठीक 5 बजे अपने आप ही नींद खुल गई। पहले से ही हमने तय कर रखा था कि 6 बजे मंुडेश्वरी मंदिर के दर्शन के लिए निकलना है। इसलिए नहा-धोकर फटाफट तैयार हुए और गाड़ी में बैठकर मंदिर के लिए निकल पड़े।

आमतौर पर यात्रा-भ्रमण के क्रम में मैं मंदिर दर्शन से परहेज करता हूँ। कबीर दास की यह पंक्ति–‘मोके कहाँ ढूँढ़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में’ में यकीन करता हूँ। लेकिन मंुडेश्वरी मंदिर के बारे में कई पुस्तकों में यह पढ़ रखा था कि यह देश के प्राचीनतम शक्तिपीठों में एक है। मार्कंडेय पुराण के मुताबिक चामुंडा ने इस स्थल पर अत्याचारी राक्षस मुंड का वध किया था। तभी से इस स्थल का नाम मुंडेश्वरी पड़ा। हालाँकि कुछ लोग इस मंदिर को शिव एवं विष्णु से भी जोड़ते हैं। मंदिर के अनोखे वास्तुशिल्प की चर्चा भी मैंने सुन रखी थी। कुछ माह पहले सोशल मीडिया में एक लेख पढ़ा था, जिसमें यह दावा किया गया था कि प्राचीन समय में यहाँ के राजा मुंड थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने ही इस पर्वत पर बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में जब सनातन हिंदू धर्म का बोलबाला बढ़ा तो एक झूठी कहानी गढ़कर उस बौद्ध मंदिर को हिंदू मंदिर में तब्दील कर दिया गया। इन परस्पर विरोधी तर्क-विर्तकों से मंदिर को देखने के लिए मेरी भी उत्सुकता बढ़ गई थी। होटल से मात्र एक किलोमीटर की दूरी पर मुंडेश्वरी मंदिर था। कैमूर पहाड़ियों की शृंखला के मध्य में लगभग 608 फीट यानी 185 मीटर की ऊँचाई पर अवस्थित मंुडेश्वरी मंदिर तक पहुँचने के लिए सड़क मार्ग तो है ही, सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। लेकिन अधिकांश लोग सड़क मार्ग से ही मंदिर तक पहुँचना पसंद करते हैं। हमने भी सड़क मार्ग को ही चुना। कुछ दूरी तक चढ़ाई के बाद गाड़ी रुक गई। वहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। सामने इक्का-दुक्का दुकानें थीं, जिनमें चुनरी, नारियल और इलायची दाने इत्यादि बिक रहे थे। उन्हें अनदेखा कर हम सीढ़ियों के सहारे ऊपर की ओर बढ़ चले।

चंद मिनटों की चढ़ाई के बाद हमारे सामने था–भारतीय कला का नायाब नमूना माना जाने वाला मंुडेश्वरी मंदिर। मंदिर इतिहास के काल की कला और गाथा प्रकट कर रहा था। पुरातत्व विभाग इसे प्राचीन स्मारक घोषित कर चुका है। सुबह का समय था। इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या कम थी। तीन-चार महिलाएँ मंदिर के प्रवेश द्वार के समीप अनुष्ठानों में व्यस्त थीं। कतिपय श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। मौसम काफी सुहावना था। रुक-रुककर बह रही शीतल पहाड़ी हवा तन-मन को राहत दे रही थी। रह-रहकर मेरा ध्यान अष्टभुजाकार मंदिर के वास्तुशिल्प की तरफ चला जा रहा था। उसमें एक अजीब तरह का आकर्षण था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पहाड़ी के शीर्ष पर अवस्थित किसी बड़े चट्टान को काँट-छाँट कर मंदिर का स्वरूप दे दिया गया है। मंदिर का परिभ्रमण कर रहे एक व्यक्ति को मैंने यह कहते सुना कि जिस पहाड़ी पर मंदिर है, वह भी अष्टभुजाकार ही हैं। मंदिर के चारों तरफ से खिड़की और दरवाजे थे। बाहरी दीवारों पर जगह-जगह बुर्ज और छोटे-बड़े कक्ष बने हुए थे। कभी उनमें मूर्तियाँ स्थापित रही होंगी। प्रवेश द्वार पर जहाँ-तहाँ नक्काशियाँ और नाना प्रकार के बेल-बूटे, संगीतज्ञों और नर्तकों की विभिन्न मुद्राओं को खूबसूरती से उकेरा गया था। लेकिन वे भित्ति चित्र अब नष्ट होने के कगार पर हैं। घिस जाने के कारण उन्हें पहचानना मुश्किल था। मंदिर की बनावट में नागर शैली की विशेषताएँ साफ-साफ झलक रही थीं।

हिंदू धर्मावलंबियों का कहना है कि प्राचीन तांत्रिक यंत्र श्रीयंत्र के भू-पूर के समान मुंडेश्वरी मंदिर का बाहरी आवरण है। इसमें 44 कोण हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में जिस श्री तंत्र का वर्णन किया है, मुंडेश्वरी मंदिर से उसकी बहुत कुछ समानता है। जबकि बौद्ध धर्मावलंबियों का कहना है कि बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में आष्टांगिक मार्ग प्रमुख है। बौद्ध प्रतीकों में अष्टांग मार्ग को आठ ताड़ियों द्वारा निरूपित किया जाता है। उनके मुताबिक बौद्ध धर्म के आष्टांगिक मार्ग को दर्शाने के लिए ही इस मंदिर को अष्टकोणीय बनाया गया था।

मुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण कब हुआ, इस पर भी इतिहासकारों में मतभेद है। डॉ. कृष्णदेव, पी.सी. राय चौधरी और प्रो. आर. बनर्जी इसे 653 ई. का बताते हैं। डॉ. डी.आर. भंडारकर इसे चौथी सदी के पूर्व का मानते हैं। बज्र लिपि के प्रचलन काल को आधार मानकर डॉ. गौरीशंकर इसे 350 ई.पू. तक ले जाते हैं। ज्यादातर इतिहासकारों के विचार में यह शककालीन या गुप्त वंश के शासनकाल में बना था, जो इसे 320 ई. के आसपास होने का प्रमाण देता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में भी इस मंदिर का उल्लेख है। उन्होंने लिखा है कि पाटलिपुत्र से 200 किलोमीटर दूर दक्षिण-पश्चिम दिशा में एक मंदिर है, जिसके शिखर से दिव्य ज्योति प्रस्फुटित होती रहती है।

लगभग आधे घंटे तक मंदिर के बाहरी दीवारों का अवलोकन करने के पश्चात मैं मंदिर के भीतर प्रवेश करता हूँ। बायीं तरफ एक छोटा-सा कक्ष था, जिसमें कुछ खंडित मूर्तियाँ और स्तंभों के अवशेष पड़े हुए थे। मैं उन्हें पहचानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन क्षतिग्रस्त होने के कारण उनका पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था। मंदिर के भीतरी दरवाजे की ओट पर कई अटारियाँ बनी हुई थीं, जिस पर नाना-प्रकार के बेल-बूटे और नक्काशियाँ बनी हुई थीं। कुछ देवी-देवताओं के म्यूरल भी बने हुए थे। लेकिन घिस जाने के कारण उन्हें भी पहचानना कठिन था। पुजारी से जब मैंने उनके संबंध में पूछताछ की तो पता चला कि ये गंगा, यमुना, द्वारपाल और अन्य देवी-देवताओं की हैं। मंदिर के बीच में चार-पाँच फीट ऊँचा पत्थर का एक स्तंभ था, जिस पर चारों तरफ एक-एक मुखाकृति बनी हुई थी। उस मुखाकृति का उन्नत ललाट और केश विन्यास विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रहा था। उसके नीचे का हिस्सा कपड़े से ढँका हुआ था। पुजारी ने बताया कि यह चतुर्मुख शिवलिंग है। भीष्म मौर्य ने मेरे कान में फुस-फुसाकर कहा कि यह प्रतिमा बुद्ध की है, जिसे शिवलिंग का रूप दे दिया गया है। उसका निचला हिस्सा जानबुझकर कपड़े से ढँककर रखा गया है, ताकि बुद्ध की पहचान न हो सके। मैं कुछ देर तक लक्षणों के आधार पर उस मूर्ति को पहचानने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकामयाब रहा।

फिर आगे की ओर बढ़ चला। सामने ही एक ऊँचे सिंहासन पर माँ मुंडेश्वरी की प्राचीन प्रतिमा विराजमान थी। माँ मुंडेश्वरी की प्रतिमा का सिर्फ चेहरा दिख रहा था। मूर्ति का शेष हिस्सा पारंपरिक चुनरियों, फूल-मालाओं और सिंदूर, बिंदी से ढँका हुआ था। मैं कुछ देर और रुककर उस प्रतिमा का ठीक से अवलोकन करना चाह रहा था। लेकिन मेरे पीछे कतार में और भी कई दर्शनार्थी थे, इसलिए आगे की ओर बढ़ चला। सामने ही निकास-द्वार था। हम उससे होकर बाहर निकल गए।

मुख्य मंदिर से बाहर निकलकर हम सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरकर पार्किंग स्थल पर पहुँच गए। मैं हिंदू या फिर बौद्ध मंदिर के ऊहापोह में था। लेकिन साथ चल रहे भीष्म मौर्य का कहना था कि मंदिर की चारों तरफ बिखरी मूर्तियाँ और अवशेष यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि प्राचीन समय में यह बौद्ध मंदिर रहा होगा। उनका कहना था कि पहाड़ियों पर स्थित बौद्ध मंदिरों या विहारों के आसपास ध्यान, साधना और वंदना के लिए गुफाओं का निर्माण किया जाता था। यहाँ भी एक प्राचीन गुफा है, जिसकी जानकारी आम लोगों को नहीं है। यह कहते हुए वे मुझे पहाड़ी के एक किनारे की ओर ले गए। वहाँ से नीचे चट्टान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक गुफा है। साथ में यह हिदायत भी कि उस गुफा तक पहुँचना बहुत कठिन है, ऊँचे-नीचे चट्टानों को पार कर वहाँ पहुँचना पड़ता है। लेकिन सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता कहाँ मानने वाले थे। गुफा को देखने का उनका उत्साह चरम पर था। पटना से साथ आए फोटोग्राफर रंजीत भी उस गुफा को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। वे उन पहाड़ी चट्टानों से होते हुए नीचे गुफा की ओर उतरने लगे। उनकी देखा-देखी मुझे भी नीचे उतरना पड़ा। गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफी कठिन था। जगह-जगह छोटे-छोटे पेड़-पौधे और झाड़ियाँ थीं, उनका सहारा लेते हुए बड़ी मुश्किल से हम उस गुफा तक पहुँचे। गुफा तक पहुँचते-पहुँचते हम बुरी तरह निढाल हो चुके थे। लेकिन गुफा और वहाँ की चारों तरफ के लुभावने दृश्य देख सारी थकान जाती रही। एक पहाड़ को तराश कर बनी वह गुफा एक धरोहर की भाँति वहाँ की पौराणिक भव्यता का बखान कर रही थी। गुफा बड़ी लगी। एक साथ 20-25 लोगों की अराधना स्थली रही होगी। प्रवेश द्वार पर दो खिड़कियाँ थीं। संभवतः रोशनी के लिए उन पर दीप जलाया जाता होगा। गुफा से अंदर की ओर एक सुरंग दिख रही थी। लेकिन वह काफी संकीर्ण थी और छोटे-छोटे पत्थरों से भरी हुई थी। संभवतः अतीत में किसी दूसरी गुफा में जाने का वह रास्ता रहा होगा।

सुबह के 9 बज चुके थे। 11 बजे तक बसहा के शिलालेख स्थल पर पहुँचना था। इसलिए होटल की ओर लौट पड़े। होटल में नाश्ता तैयार था। उसे ग्रहण कर हम समारोह स्थल के लिए निकल पड़े। मुंडेश्वरी से बसहा तक का सफर अत्यंत सुहाना था। जैसे-जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, हरे-भरे खेत नजर आने लगे। गाँवों में भी सड़कों का जाल बिछ गया है। अरहर, तीसी, गेहूँ एवं सरसों के हरे-पीले खेत और उनके बीच परिवार के सदस्यों के साथ खेती करते लोग। उनमें एक पूरा जीवन नजर आ रहा था। सच्चे-सीधे लोग, जिनके चेहरों पर मैं ईमानदारी और प्यार को महसूस कर रहा था। खेतों को देखकर मुझे केदारनाथ सिंह की उस कविता का स्मरण हो आया, जहाँ दाना कहता है कि वो मंडी नहीं जाएगा–

‘नहीं

हम मंडी नहीं जाएँगे

खलिहान से उठते हुए

कहते हैं दाने

जाएँगे तो फिर लौटकर नहीं आएँगे

जाते-जाते

कहते जाते हैं दाने।’

देखते-सोचते-बिचारते हमारी गाड़ी चाँद प्रखंड के शिवरामपुर पहुँच चुकी थी। सुबह के समय गाँव-कस्बों में जैसी चहल-पहल होती है, वैसी ही चहल-पहल शिवरामपुर में दिख रही थी। सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर हमारी गाड़ी एक चौराहे के समीप रुक गई। सामने ही एक विशाल टीला था। हम गाड़ी से उतरकर उस टीले की ओर बढ़ चले। थोड़ी-सी चढ़ाई के बाद हम उस टीले के ऊपरी तल पर थे। मैं वहाँ से टीले का मुआयना करने लगा। टीला लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ था और लगभग 20-25 फीट ऊँचा था। टीले के किनारे का कुछ हिस्सा तेज बारिश एवं आँधी-तूफान से ढह गया था। वहाँ नालन्दा महाविहार से मिलती-जुलती ईंट के दीवार की संरचना दिख रही थी। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि प्राचीन समय में यहाँ कोई चैत्य या स्तूप रहा होगा और इसके उत्खनन से इतिहास के कई नए तथ्य प्रकाश में आ सकते हैं। उस टीले का अवलोकन कर हम आगे की ओर बढ़ चले। लगभग आधे घंटे की यात्रा के बाद हमारी गाड़ी रतनपुरवा-बसहा सड़क मार्ग से होकर आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद कच्ची सड़क शुरू हो गई। हमारी गाड़ी हिचकोले खाते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। सामने एक पहाड़ी दिख रही थी। भीष्म जी ने बताया कि उसी पहाड़ी की चोटी पर अशोक के लघु शिलालेख उत्कीर्ण हैं। स्थानीय स्तर पर उसे मुरमुरिया या बसहा शिलालेख के नाम से जाना जाता है। लंबा संकीर्ण और घुमावदार कच्चा रास्ता होते हुए कुछ ही मिनटों के बाद हम उस पहाड़ी की तलहटी में थे। एक बड़ा मैदान था, जिसके मध्य में लगभग 15 फीट ऊँचा लघु अशोक स्तंभ स्थापित था। उसके निकट ही एक चबूतरे पर बुद्ध की प्रतिमा स्थापित थी। मैदान में सैकड़ों लोग उपस्थित थे, जिसमें बच्चों और महिलाओं की बड़ी संख्या थी। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में यह पूजा स्थल था। उससे कुछ दूरी पर एक बड़ा शामियाना लगा हुआ था, जिसमें एक छोटा-सा स्टेज था और उसके सामने सैकड़ों कुर्सियाँ लगी हुई थीं। स्टेज पर लगे माइक से बौद्ध गीतों की प्रस्तुति हो रही थी और कुर्सियों पर बैठे लोग उन गीतों/भजनों का आनंद ले रहे थे। उसके चारों तरफ खाने-पीने की छोटी-मोटी दुकानें सजी हुई थीं और उनमें पकौड़े और जलेबियाँ तली जा रही थी। खाने-पीने के शौकीन लोग उनका स्वाद ले रहे थे। ग्रामीण मेले का दृश्य था। मुझे महसूस हुआ कि यह स्थल लोक आस्था का हिस्सा बनता जा रहा है। इस जगह को तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने का सम्राट अशोक क्लब का प्रयास निश्चय ही सराहनीय है।

महोत्सव के आयोजकों ने बड़े ही आत्मीय ढंग से हमारा स्वागत किया और फिर हमें मिट्टी के एक घर में ले गए। पता चला कि यह घर मुनव्वर अंसारी का है और उनके सक्रिय सहयोग से ही यहाँ पिछले कई वर्षों से शिलालेख महोत्सव का आयोजन हो रहा है। वहाँ कुर्सियों पर और भी कई लोग बैठे हुए थे। सबसे हमारा परिचय कराया गया। उनमें सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दीनानाथ मौर्य, प्रवक्ता डॉ. सच्चिदानंद मौर्य सहित और भी कई लोग थे। उनसे बातचीत के क्रम में यह जानकर मैं नर्वस हो गया कि मुझे भी पहाड़ी की चोटी पर अवस्थित शिलालेख स्थल तक की चढ़ाई करनी है। तलहटी से वह चोटी काफी ऊँचाई पर दिख रही थी। कम-से-कम 400-500 फीट ऊँची होगी। 63 वर्ष की उम्र में वहाँ तक की चढ़ाई मेरे लिए तो बहुत कठिन थी, लगभग असंभव। लेकिन उन्हें मना करने में संकोच हो रहा था। फिर मैंने खुद को समझाया कि समतल सड़क पर तो हर कोई चल सकता है। लेकिन रोमांच वहीं पर होता है, जहाँ पर तनिक जूझना पड़े। मैंने हिम्मत जुटाई और सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारियों एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर दी।

आकाश में बादलों की लुकाछिपी चल रही थी। इसलिए धूप तेज नहीं थी। यह हमारे लिए राहत की बात थी। पता चला कि पहाड़ी की चोटी पर अवस्थित शिलालेख स्थल तक तीन दिशाओं से पहुँचा जा सकता है। लेकिन कोई भी रास्ता सरल और सपाट नहीं है। घनी झाड़ियों और छोटे-बड़े पत्थरों के बीच से ही खुद रास्ता तलाश कर वहाँ पहुँचना पड़ेगा। पहाड़ की चढ़ाई वास्तव में दुरूह थी। खड़ी चढ़ाई थी। बड़े-बड़े पत्थर थे, जिन पर चढ़ने में बहुत मुश्किल आ रही थी। चढ़ाई भी हर कदम पर बढ़ती जा रही थी। न पैर रखने की जगह, न कोई सहारा। घनी झाड़ियों और बड़े-बड़े पत्थरों के बीच मैं रास्ता तलाश रहा था। लोगों का काफिला भी साथ में था। उनमें कुछ बूढ़ी महिलाएँ भी थीं। उन्हें देखकर हिम्मत जुटा रहा था। चढ़ते-चढ़ते टाँगें लड़खड़ाने लगी थीं और साँस फूलने लगी थी। दिल की धड़कन कई गुना बढ़ गई थी। सामान्य होने के लिए जगह-जगह रुकना भी पड़ा। एक-दूसरे को हिम्मत देते हुए, एक-एक कदम बढ़ते हुए बड़ी मुश्किल से हम शिलालेख स्थल तक पहुँचे। वहाँ पहुँचते-पहुँचते बुरी तरह निढाल हो चुके थे। लेकिन वहाँ का नजारा बेहद शानदार था। उत्तर-पूर्व में दूर-दूर तक फैले खेत-मैदान और दक्षिण-पूर्व में पहाड़ी शृंखला वहाँ की कुदरती सुंदरता को और बढ़ा रही थी। मैं निःशब्द होकर प्रकृति की उस सौंदर्य भव्यता को कुछ देर तक निहारता रहा। वहाँ बह रही शीतल पहाड़ी हवा तन-मन को ताजगी दे रही थी। मैं जोर-जोर से साँस लेता जा रहा था और उन शीतल पहाड़ी हवाओं को अपने भीतर भरता जा रहा था। बहुत कुछ पा लेने जैसी अनुभूति हो रही थी।

सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सच्चिदानंद मौर्य बौद्ध धर्म के गहरे जानकार हैं। उन्होंने बताया कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को सामग्री के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहले में वे शिलालेख हैं, जो मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं के लिए थे और दूसरे गैर-बौद्ध या आमजन के लिए। उन्होंने बताया कि बसहा का यह शिलालेख प्रथम प्रकार का है। मुझे लगा कि शायद यही वजह है कि शिलालेख के लिए पहाड़ी की चोटी को जानबूझकर चुना गया था। ताकि यहाँ वही पहुँच सके, जिनकी बौद्ध धर्म के आदर्शों और सिद्धांतों में गहरी आस्था हो और जो यहाँ तक पहुँचने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर सकें। अब मैं शिलालेख स्थल का मुआयना करता हूँ। सामने में बड़ी गुफा, जो लगभग 30 फीट गहरी और अंदर 20 फीट चौड़ी थी। ऊँचाई लगभग दस फीट रही होगी। गुफा के मुहाने पर एक बड़ी छत जैसी, सपाट चट्टान थी, जिसके नीचे 20-25 लोग आराम से ध्यान, वंदना कर सकते हैं। गुफा के दक्षिणी और सतह से 8 फीट की ऊँचाई पर पत्थरों पर लोहे की कलम शिलालेखों की पंक्तियाँ उकेरी हुई थीं। खुरदुरी दीवार को छेनी से चिकना बनाकर 100 × 46 सेंटीमीटर के क्षेत्र में लगभग एक समान आकार के विशिष्ट अशोकन ब्राह्मी अक्षरों वाली नौ पंक्तियाँ उत्कीर्ण थीं। पहली लाइन सतह से लगभग 3 मीटर की ऊँचाई पर और अंतिम लाइन 2.40 मीटर की ऊँचाई पर थी। प्राकृत के मागधी में लिखे इन शिलालेखों के माध्यम से, सम्राट अशोक ने यहाँ आने वाले बौद्ध अनुयायियों को बौद्ध धम्म का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया था। लगभग 2350 वर्षों के बाद भी शिलालेख पूरी तरह सुपाठ्य हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो उन्हें हाल ही में उत्कीर्ण किया गया है। वर्णमाला की स्पष्टता विस्मित कर रही थी।

आयोजक अपने साथ बुद्ध की एक प्रतिमा लेकर आए थे, जिसे उन्होंने गुफा के मुहाने पर अवस्थित पत्थर के एक चबूतरे पर रख दिया था। सामने एक थाली में फूलों की सजावट की गई थी और उसके सामने कुछ मोमबत्तियाँ थीं। उसके समक्ष मेरे बैठने के लिए कालीन की व्यवस्था थी। मैं उस पर बैठ गया। फिर आयोजकों ने मुझसे उन मोमबत्तियों को जलाकर पूजा प्रारंभ करने का अनुरोध किया। मैंने बुद्ध मूर्ति के समक्ष पहले मत्था टेका, फिर मोमबत्ती को जलाया। बौद्ध भिक्षुओं के चरण रज से पवित्र हुई गुफा में बैठकर पूजा-अर्चना करना एक अविस्मरणीय अनुभव था। मैं रोमांचित था। तभी सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सच्चिदानंद मौर्य ने बौद्ध भजन का गायन प्रारंभ किया। वहाँ खड़े अन्य लोग भी उनका साथ दे रहे थे–

‘है कोई सारनाथ जवइया, खुलति बा नइया

समता, समानता के रंग में रंगलि बा नइया

विजयी अशोक जी खेवइया, खुलति बा नइया

है कोइ सारनाथ…!’

उसके बाद भी एक से बढ़कर एक भजनों का गायन करीब आधे घंटे तक चलता रहा।

कुछ देर पहले की चढ़ाई से थके मेरे तन-मन को ये भजन राहत प्रदान कर रहे थे–एक थेरेपी की तरह। भजन के बाद पत्ते की एक प्लेट में खीर परोसा गया। खीर बहुत स्वादिष्ट था। खाकर तन और मन दोनों तृप्त हो गया। कुछ देर वहाँ और रुकना चाहता था। लेकिन दोपहर को डेढ़ बज चुके थे। महोत्सव के उद्घाटन हेतु नीचे हमारा इंतजार हो रहा था। इसलिए हमने शिलालेख स्थल से नीचे उतरने का निर्णय लिया। रास्ता वही था, जिससे चढ़ाई की थी। ऊँची-नीची चट्टानों के बीच घुमावदार उतार-चढ़ाव भरा रास्ता। उतरने में भी मुश्किल आ रही थी।

शाम को 4 बज चुके थे। आयोजकों से विदा लेकर मैं पटना के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर कैमूर के पुरातात्विक स्थल मेरे दिलो-दिमाग पर छाये रहे। यह प्रश्न बार-बार मेरे मन को उद्वेलित करता रहा कि भारतीय इतिहास के एक लंबे काल को प्रभावित करने वाले ये स्थल हजारों वर्षों से यों ही उपेक्षित और गुमनाम पड़े हैं। जबकि इनके उत्खनन से इतिहास का एक नया अध्याय प्रकाश में आ सकता है। लेकिन, उस दिशा में प्रयास नहीं के बराबर हुए हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। जरूरत सरकार के पहल की है।

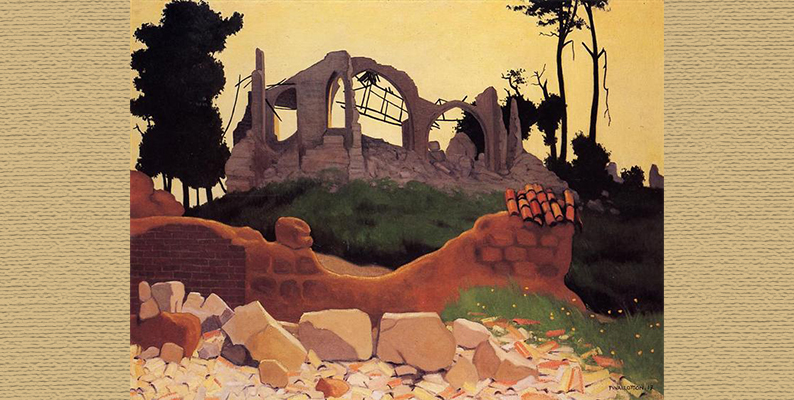

Image: the church of souain in sihlouette-1917

Image Source : WikiArt

Artist : Felix Vallotton

Image in Public Domain