कबीर दर्शन की पृष्ठभूमि

- 1 February, 1952

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 February, 1952

कबीर दर्शन की पृष्ठभूमि

भारत के मध्यकालीन साहित्य को बहुत अंशों में ‘दर्शन’ ही कहा जा सकता है। यों तो दर्शन का पूर्ण विकास सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक हो चुका था, लेकिन मध्ययुग की प्रधान समस्या ‘आत्माभिव्यक्ति’ ने कबीर जैसे युग-प्रवर्तक महात्माओं को अपनी वाणी, काव्य तक ही सीमित नहीं रहने दिया। ईश्वरोन्मुखी जीवन की प्रवृत्तियाँ मुखरित हो उठी युग के गायक की वाणी में। भले ही पश्चिमी विद्वान ग्रीयर्सन के मत से सहमत होकर हमारे आलोचक कहें कि मुसलमान शासकों से पीड़ित होकर विपत्ति में पड़े हुए भारतीयों को ईश्वर स्मरण के सिवा और कोई अन्य पथ न था और इसलिए इस युग की वाणियाँ ईश्वर भक्ति में ओतप्रोत हैं। लेकिन समीचीन है आचार्य ललिताप्रसाद शुक्ल का यह तर्क कि विपत्ति में ईश्वर को स्मरण करने वाले मनुष्य में गंभीरता तथा सच्ची भक्ति नहीं पाई जा सकती तथा भक्ति की धारा मध्ययुग की नहीं वरन् ‘नारदीय पंचराग’ तथा शांडिल्य सूत्र के आधारों पर अति प्राचीन है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉ. रामप्रसाद त्रिपाठी का यह कथन कि हिंदुओं का विदेशियों द्वारा शासित होने का प्रधान कारण भी हिंदुओं का ब्रह्मवाद ही है, यही सिद्ध करता है कि ब्रह्मवादी भावना हिंदुओं में मध्यकाल से नहीं वरन् अति प्राचीन समय से है। अत: कबीर के काल में जहाँ विभिन्न दर्शन ब्रह्म, माया, संसार आदि के संबंध में अपने विभिन्न मत प्रगट कर रहे थे, वहीं सूफी प्रेम की धारा बहा रहे थे, इस्लाम का एकेश्वरवाद तलवार की जोर से चल रहा था, बौद्धों की शाखा हीनयान तथा महायान मुड़मुड़ाकर नाना प्रकार के मंत्रों का आडंबर रच रही थी और रामानंद जैसे महर्षि परम पुरुषोत्तम राम की महिमा गा रहे थे।

स्वभावत: कबीर जैसे उच्चकोटि के महात्मा के लिए यह प्रश्न रहा होगा कि इन प्रचलित मत-मतांतरों में से किस विशेष मत का अवलंबन किया जाए। इस्लाम शासक-वर्ग का धर्म था और इसमें दीक्षित किए जा रहे थे यहाँ के लोग खून की नदियों में स्नान करा कर। लेकिन कबीर जैसे निर्भीक महात्मा को इसका भय न था कि इस्लाम धर्म को न स्वीकार करने से उनकी जान पर बन आएगी। अतएव उन्होंने इस्लाम धर्म की बुराइयों को जनता के सामने–उस गवाह के सामने रखा जो प्रत्यक्ष सभी झगड़े की वस्तु को देख कर निष्पक्ष भाव से सच्ची बात न्यायाधीश के सामने कहता है। कुछ ऐसे आलोचक जो कबीर में उस समय के प्रचलित मत-मतांतरों का प्रभाव देखते हैं, यह कहते नहीं झिझकते कि “यद्यपि इनकी रचनाओं में भारतीय ब्रह्मवाद का पूरा-पूरा ढाँचा पाया जाता है तथापि उसकी प्राय: वे ही बातें इन्होंने अधिक विस्तृत रूप से वर्णन के लिए उठाई हैं, जो मुसलमानी एकेश्वरवाद के अधिक मेल में थीं।” ऐसे आलोचकों के ये कथन विदित करते हैं कि मुसलमानी एकेश्वरवाद से मिलती हुई वस्तुएँ कबीर ने भयवश ही कहीं। क्योंकि उन्होंने देखा कि शासकवर्ग के धर्म से ऐक्यता रखने में ही कल्याण है। लेकिन इन आलोचकों का तर्क खंडित हो जाता है जब हम यह देखते हैं कि निर्भीकतापूर्वक कबीर इस्लाम में फैले हुए बाह्याडंबरों की निंदा करते हैं। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि–

“जब नहीं होते गाइ कसाई। तब बिस्मिल्ला किनि फुरमाई॥”

(क. ग्र. पृष्ठ–239)

“कुकड़ी मारै बकरी मारै, हक हक करि बोलैं।

सब जीव साईं कै प्यारे, उबरहुगे किस बोलै॥”

(क. ग्र. पद–62)

“जौर खुदाई मसीति बसत हैं, और मुल्कि किस केरा।”

(क. ग्र. पद–259)

कबीर की प्रेम भावना भी कई आलोचकों को यह कहलाने के लिए बाध्य करती है कि उस काल में विशेष रूप से प्रचलित सूफी प्रेम भावना से इनकी प्रेम भावना प्रभावित है। इसमें संदेह नहीं कि कबीर के समय शेख तकी जैसे प्रसिद्ध सूफी अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे तथा इसे कहने में भी अत्युक्ति न होगी कि कबीर के स्थान पर यदि दूसरा की व्यक्ति होता और वही कार्य करता होता जो कबीर ने किया था, तो तकी के व्यक्तित्व से अवश्य प्रभावित होता। लेकिन कबीर इनसे प्रभावित न होकर स्वयं उन्हें उपदेश देते नजर आते हैं। उनकी वाणी शेख तकी को ललकारती हुई कहती है–

“घट घट है अविनासी सुनहु तकी तुम सेख।”

फिर यह भी कम विचारणीय विषय नहीं कि सूफियों के प्रेम तथा संत कबीर के प्रेम में अंतर है। संत मतानुसार ‘अहंभाव’ को नष्ट करने के लिए प्रेम आवश्यक है लेकिन सूफी मत के अनुसार परमात्मा ने ‘हक’ तत्व से (अनल्हक्) सृष्टि की। सौंदर्य तत्व ‘हक’ की रचना है। अत: संसार में कोई भी वस्तु असुंदर नहीं क्योंकि संसार की सभी वस्तु उसी ‘हक’ की रचना है। चूँकि सुंदर स्रष्टा असुंदर की सृष्टि नहीं कर सकता इसीलिए सूफी का प्रेम परमात्मा से है और उसकी बनाई हुई सृष्टि के जर्रे-जर्रे से है। इनका पथ ही प्रेम का पथ है। सूफी मत के अनुसार तत्व के बोध के लिए प्रेम आवश्यक है। कबीर के प्रेम संबंधी दोहे इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। वे कहते हैं–

(1) “यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहिं।

सीस उतारै भुई धरै तब पैठे घर मांहिं॥”

(2) “प्रेम न बाड़ी ऊपजै प्रेम न हाट बिकाय।

राजा परजा जेहि रुचै सीस देइ लै जाय॥”

(3) “प्रेम पियाला जो पियै सीस दच्छिना देय।

लोभा सीस न दे सकै नाम प्रेम का लेय॥”

उपर्युक्त पद स्पष्ट निर्धारित करते हैं कि प्रेम मार्ग में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा प्रेम-तत्व कितना दुष्कर है। जहाँ सूफियों का प्रेम आसक्तिजन्य है वहीं ‘मैं ही ब्रह्म हूँ’ के नियम को माननेवाले संत विकारयुक्त आसक्तिजन्य प्रेम को कोई स्थान नहीं देते। सूफियों के लिए प्रेम साध्य है तथा संतों के लिए प्रेम माध्यम है। अतएव कबीर के प्रेम तथा उस काल में विस्तृत रूप से प्रचारित सूफियों के प्रेम में अंतर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है और साथ ही सिद्ध होती है कबीर की इन सूफियों के प्रेम से न प्रभावित होने वाली उक्ति।

कबीर की यौगिक क्रियाओं में कुछ आलोचकों का उस काल में फैली हुई निम्नस्तर के तांत्रिकों की तांत्रिक क्रियाओं की बू मिलती है और वे कहते हैं कि कबीर की ये यौगिक क्रियाएँ इन्हीं तांत्रिकों के प्रभाव के फल हैं। लेकिन कबीर ने चौरासी सिद्धों के प्रति अपनी जो सम्मति प्रगट की है उससे इनका उन सिद्धों के तांत्रिक क्रियाओं से प्रभावित होना किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता। वे कहते हैं–

“धरती अरु असमान बिचि, पोई तुंबड़ा अवध।

षट दरसन संसय पड़्या, अरु चौरासी सिध॥”

(क. प्र. साखी 11, पृष्ठ 54 )

इसी प्रकार उन्होंने जोगियों के बाह्याडंबरों पर गहरे हाथ से प्रहार करते हुए कहा है कि–

“मन ना रंगवले रंगवले जोगी कपड़ा

कनवा फराय जोगी जटवा बढ़ौलै, दा ढ़ बढ़ाय जोगी होइ गैले बकरा;

जंगल जाय जोगी धुनिया रमौले, काम जराय जोगी बन गैले हिजरा।”

हाँ, हिंदुओं के भागवत् धर्म के सिद्धांतों से कबीर के एकेश्वरवाद, साम्यवाद, अहिंसावाद आदि का अंतर अवश्य विशेष नहीं है और इसके कारण हैं स्वामी रमानंद का व्यक्तित्व विशेष, भागवत् धर्म के उच्च प्रांजल सिद्धांत तथा कबीर के रक्त में प्रवाहित होनेवाली हिंदू भावना। भागवत् धर्म के सिद्धांतानुसार भगवान एक हैं, किंतु इच्छानुसार पाप मोचन के हेतु स्वयं धरा में अवतीर्ण होते हैं। प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा से प्रसूत है। किसी कर्म या ज्ञान के द्वारा नहीं, केवल भक्ति के द्वारा जन्म-मरण का ‘परिग्रह’ रुकता है। भगवान के निकट सभी आत्माएँ समान हैं। मुक्ति के अधिकारी उच्च वर्ण अथवा शिक्षित श्रेणी के लोग ही नहीं, वरन् सभी श्रेणी के लोग हैं। समाज के लिए वर्ण-विभेद लाभप्रद है, लेकिन सभी वर्गों पर भगवान की समदृष्टि है। इस धर्म की यह भी एक विशेषता है कि इसके अनुयायी केवल उस एक भावना की भक्ति करते हैं जिसे पितृ-रूप में उन्होंने स्वीकार किया है।

भागवत् धर्म तथा कबीर के विचारों में साम्यता के लिए महारामायण का वह श्लोक विशेष उल्लेखनीय है जहाँ श्री रामचंद्र जी को सत्यलोक का वासी कहा गया है–

“वांगनो गोचरातीत: सत्यलोकेशईश्वर:।

तस्य नामादिकं सवै रामनाम्ना प्रकाश्यते॥”

इसी भाव को कबीर ने अपने एक पद में व्यक्त किया है और कहा है कि उनके द्वारा प्रतिपादित परम ईश्वर (राम) भी ‘साकेत’ निवासी हैं। कबीर कहते हैं–

“जाय जाहूत में खुद खाविंद जहँ वहीं मक्कान ‘साकेत’ सा जी।

कहै कबीर ह्वाँ भिश्त दोज़ख थके बेद कीताब काहूत का जी॥”

(कबीर बीजक पृ. 267)

श्रीमद्भागवत् में कहा गया है–

“वासुदेव परित्यज्य योऽन्यदेवमुपासते।

तृषितो जान्हवी तीरे कूपं खनति दुर्मति:॥”

–अर्थात् एकमात्र पितृरूप भगवान की भक्ति से ही जन्म-मरण परिग्रह रुकता है। कर्म अथवा ज्ञान भक्ति के आगे शीश नवाते हैं। भक्ति की महिमा को गाते हुए कहा गया है–

“हरि भक्ति बिना कर्म न म्याद्धि शुद्धि कारणाम्।

ना बा सिद्धभेद् विवेकादि न ज्ञानं नापि मुक्तता॥”

–तात्पर्य यह है कि भक्ति के आगे मायावाद, बहुवेदवाद, व्रत-उपवास, तीर्थ यात्रा सभी उपेक्षित हैं। फिर महाभारत का “अहिंसा परमो धर्म:” का गंभीर नाद तो सर्वदा श्रुतिगत होता ही है। गीता में भगवान ने “शुनि चैव स्वपाके च पंडिता: समदर्शन:” (गीता अध्याय 5 श्लोक 18) कहकर वर्णाश्रम धर्म के मूलतत्व की भावना को स्पष्ट कर दिया है। कबीर भी वर्णभेद, व्रत-उपवास, तीर्थ-यात्रा आदि के बाह्यरूपों को प्रतिष्ठा नहीं देते थे। किंतु इनमें निहित आंतरिक पवित्रता के कायल तो थे ही क्योंकि पगपग पर उनकी वाणियों में सदाचरण पर विशेष जोर दिया गया है। अतएव कबीर में यदि कुछ भी किसी से भाव साम्यता है तो केवल भागवत् धर्म से। लेकिन यह कहना अत्युक्ति होगी कि कबीर भागवत् धर्म से प्रभावित हुए।

कबीर कहते हैं–

(1) “पाहन पूजै हरि मिलैं तो मैं पुजूँ पहार।

ताते यह चाकी भली पीस खाय संसार॥”

(2) “पाहन केरी पूतरी करि पूजा करतार।

वाहि भरोसे मत रहो बूड़ों काली धार॥”

इसी प्रकार संसारोत्पत्ति के विषय में कबीर ने जो कुछ कहा है वह भागवत धर्म से सर्वथा भिन्न है। भागवत् धर्मानुसार संसार की सृष्टि के संबंध में नारद जी द्वारा प्रश्न किए जाने पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अपने काल के परिमाण से जगदीश्वर भगवान् श्री हरि के योगनिद्रा से जागृत होने पर भगवान की नाभि से प्रगट हुए कमल कोष से उनका जन्म हुआ, और उस कमल के नील से भगवान के उदर में प्रवेश कर के देखने पर उन्हें कोटि-कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन हुए लेकिन बाहर निकलने पर वे सृष्टि के पदार्थ और हेतुओं को भूल गए। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि ‘महामते! तपस्या करो।’ दस हजार वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात उन्होंने मन के द्वारा मानसी दृष्टि का चिंतन किया, जिसके फलस्वरूप मुनीश्वर, ब्राह्मण आदि प्रगट हुए। और मानसी सृष्टि के बाद देहजा सृष्टि की रचना उन्होंने की और उसी के फलस्वरूप उत्पन्न हुए संसार के सब प्रजाजन। वहीं कबीर के मतानुसार सत्यलोक के निवासी परम ईश्वर ने एक के बाद एक, पाँच ब्रह्मों की रचना कर उन्हें संसार की रचना का आदेश दिया। लेकिन उनमें से कोई भी संसार-रचना के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने छठे शब्द ‘ब्रह्म’ की रचना की और उसने सृष्टि के निर्माण के लिए निरंजन की रचना की। और इन्हीं निरंजन ने माया के संयोग से विश्व के सारे देवी-देवता और चल-अचल, सभी की रचना की। वे कहते हैं–

जीवरूप यह अंतर वासा। अंतर ज्योति कीन परगासा॥

इच्छारूप नारि अवतरी। तासु नाम गायत्री धरी।

तेहि नारी के पूत तिन भयऊ। ब्रह्मा, विष्णु, शंभु नाम धरेऊ॥

तब ब्रह्मा पूछत महतारी। को तोर परुख काकर तुम नारी॥

(कबीर बीजक पृष्ठ 117)

यहाँ संभवत: यह प्रश्न उठता है कि क्या कबीर का जगतोत्पत्ति के संबंध में उनका यह अपना निजी मत था अथवा षट् दर्शन में कहे गए संसारोत्पत्ति की किसी विशेष शाखा से संबंधित। विहग दृष्टि से देखने पर ऐसा ज्ञात होता है कि कबीर का यह मत दर्शन वैशेषिक, सांख्य तथा योग में कहे गए विभिन्न जगतोत्पत्ति विषयक तत्वों का सम्मिश्रण है।

वैशेषिक दर्शन, जिसके जन्मदाता महर्षि कणाद थे, के अनुसार जब जीवों के कर्मफल के भोग का समय आता है तब ईश्वर की उस भोग के अनुकूल सृष्टि करने की इच्छा होती है इसी इच्छा या प्रेरणा से परमाणुओं में गति या क्षोभ उत्पन्न होता है और वे परस्पर मिलकर सृष्टि की योजना करने लगते हैं।

सांख्य दर्शन के अनुसार ईश्वर कोई नहीं है। प्रकृति ही जगत का मूल है और सत्, रज, तम में त्रिगुणात्मिका होकर सृष्टि तथा उसके सब पदार्थों का विकास करती है। आत्मा ही पुरुष है। वह अकर्त्ता, साक्षी और प्रकृति से भिन्न है। आत्मा या पुरुष अनुभवात्मक है।

‘योग-दर्शन’ जगत के संबंध में सांख्य के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन करता है। लेकिन जहाँ सांख्य में 25 तत्व कहे गए हैं, वहीं योग में एक और तत्व माना गया है। यहीं 26वाँ तत्व क्लेश, कर्म-विपाक आदि से पृथक ईश्वर है। इनका यह ईश्वर नित्य, युक्त, एक, अद्वितीय और त्रिकालातीत है।

अब यदि इन तीनों दर्शन के जगतोत्पत्ति विषयक सिद्धांतों की भिन्न-भिन्न बातों को कबीर के संसारोत्पत्ति विषयक सिद्धांत से मिलाया जाए, तो ज्ञात होगा कि योग का 26वाँ तत्व तथा सांख्य का पुरुष ही कबीर का परम ईश्वर है, तथा वैशेषिक की इच्छा या प्रेरणा से परमाणुओं में गति का उत्पन्न होना, कबीर के निरंजन तथा माया के मेल से सृष्टि का होना है।

अस्तु निष्कर्ष यह निकला कि कबीर संसारोत्पत्ति के विषय में दर्शन के किसी विशेष अंग से प्रभावित नहीं हुए तथा भागवत् धर्म से भी पूर्णरूप से प्रभावित न होकर उसके कई एक सिद्धांतों से सहमत थे। इस्लाम के एकेश्वरवाद, सूफियों के प्रेम-मार्ग अथवा सिद्धों की गिरी हुई तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव कबीर पर देखना केवल विडंबना मात्र है। लेकिन इसी विडंबना के जाल में जकड़े हुए अपने पथ से भ्रष्ट आज के कुछ आलोचक ‘प्रभाव’ और ‘भाव साम्य’ में कोई अंतर नहीं देख पाते और चरितार्थ करने लगते हैं कविवर बिहारी की उक्ति–“दिये लोभ चशमा चखन लघुहु बड़ी ही लखाय।”–रंगीन चश्मा अपनी करामात तो दिखाता ही है। जिस प्रकार रंगीन चश्मा धारण किए मनुष्य को सारा संसार उसी रंग में रंगा हुआ दिखाई पड़ता है जिस रंग का चश्मा उसने धारण किया है, उसी प्रकार प्रभाववाद के चश्मे को धारण किए हुए आलोचकों को गद्य, पद्य नाटक तथा काव्य के हर एक अंग पर किसी न किसी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता ही है। लेकिन “साधारण अर्थ में प्रभाव एक प्रतिक्रिया है जो किसी पूर्व क्रिया के द्वारा उद्भूत होती है। साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रभाव की सिद्धि मानी जाती है किसी कृति की मूल प्रेरणा में अंतर्निहित किसी अन्य पूर्व कृति की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया में।”1 अतएव इस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार से प्रभावित होगा, तो वह उस व्यक्ति के विचारों से केवल परिचित ही नहीं वरन् उससे अनुरंजित और अनुप्राणित होगा। प्रभाववाद की इस कसौटी पर यदि कबीर को कसा जाए, तो स्पष्ट सिद्ध होगा कि अपने काल में प्रचलित तथा प्रचारित मत-मतांतरों से कबीर अनुरंजित और अनुप्राणित नहीं थे। हाँ भावसाम्य अवश्य कबीर की वाणी में परिलक्षित होता है और भावसाम्य का अंतर्निहित रहस्य यह है कि ‘किसी एक वस्तु अथवा एक-सी ही परिस्थिति में लक्ष्य, उद्देश्य और दृष्टिकोण की समानावस्था में मेधावी जनों की प्रतिक्रिया एक-सी ही होती है।’ इसी सिद्धांत के आधार पर किसी अँग्रेजी विचारक ने कहा था कि “Gread minds think alike”। ऊपर कहा जा चुका है कि कबीर के परम ईश्वर (राम) साकेतवासी हैं और महारामायण के श्री रामचंद्र जी भी ‘सत्य लोक’ में निवास करते हैं। अब प्रश्न यह हल करना है कि कबीर ने अपने राम को ‘साकेत’ वासी, महारामायण के सत्यलोक वासी श्री रामचंद्र जी से प्रभावित होकर कहा अथवा इस स्थल पर महारामायण और कबीर की वाणी में केवल भाव साम्य ही है। प्रभाव और भावसाम्य की कसौटी ऊपर दी जा चुकी है। यदि लक्ष्य, उद्देश्य और दृष्टिकोण सम हों, तो मेधावी जनों में भावसाम्यता अस्वाभाविक नहीं। यहाँ ऐसा देखा जाता है कि कबीर अपने परम ईश्वर को देवी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्म से भी परे मानते हैं। अर्थात् उनका लक्ष्य, उद्देश्य और दृष्टिकोण अपने ‘राम’ के संबंध में उच्चतम है। महारामायण में भी श्री रामचंद्र जी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अतएव यह स्पष्ट हुआ कि महारामायण के रचयिता का तथा कबीर का लक्ष्य ‘राम’ कहकर परमेश्वर से है। दोनों का उद्देश्य परमतत्व को सर्वोपरि मानना है। फलस्वरूप दोनों के दृष्टिकोण में समानता अनिवार्य है। यह भावसाम्य जो परमेश्वर के संबंध में कबीर की ललित वाणी में मुखरित हो उठा है, किसी के प्रभाव की अपेक्षा नहीं करता।

इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, कनक और कामिनी के संबंध में कबीर ने जो भाव व्यक्त किए हैं, इसमें संदेह नहीं कि वे वैसे ही हैं जैसे कि अनादि काल से महर्षियों और विद्वानों द्वारा व्यक्त किए गये थे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि महर्षियों की वाणी से प्रभावित होकर कबीर ने ऐसा कहा! एक और एक मिलाकर ही दो होंगे। इसमें मत पार्थक्य की कहीं गुंजाइश है ही नहीं। सूर्य की उष्णता और चंद्रमा की शीतलता के विषय में कभी दो मत स्थिर नहीं किए जा सकते चाहे यह मत प्रगट किया गया हो कवि या संत द्वारा, चाहे भक्त या उपासक द्वारा और चाहे लेखक या जनसाधारण द्वारा। इसमें यह देखना कि किसी ने किसी से प्रभावित होकर ऐसा कहा है, दृष्टिदोष ही होगा।

अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण रजोगुण से उत्पन्न काम को महापापी बताते हुए कहते हैं कि–

“काम एष क्रोध एष रजोगुण: समुद्भव:।

महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणाम॥”

(गीता अध्याय 3, श्लोक-37)

कबीर भी कहते हैं कि जब तक काम, क्रोध आदि का शरीर में वास रहता है तब तक मूर्ख और पंडित में कोई अंतर नहीं है–

“काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान।

कहा मूर्ख कह पंडिता दोनों एक समान॥”

(कबीर बीजक पृष्ठ-48)

फिर देखिए गीता में यदि वायुरूपी मन जल में चलने वाली नावरूपी इंद्रियों को अपने हाथ में रखता है, तो कबीर का बाजीगर रूपी मन भी बंदर रूपी इंद्रियों को अपने बस में रखता है। गीता में कहा गया है–

“इंद्रियाणां हि चरतां मनन्योऽनुविधीवेत।

तदस्य हरित प्रज्ञा वायुर्नावभिवाम्भसि॥”

(अध्याय–2, श्लोक–67)

कबीर कहते हैं–

“बाजीगर का बंदरा ऐसा जिउ मन साथ।

नाना नाच नचाय कै राखै अपनै हाथ॥”

(कबीर बीजक पृ.-69)

भावसाम्य का कितना सुंदर उदाहरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि को गीता में महापाप कहा गया और कबीर ने भी इन्हें त्यागने का उपदेश दिया। मन के वशीभूत इंद्रियाँ हैं यह गीता ने भी कहा और कबीर ने भी। लेकिन यह गीता का प्रभाव कबीर पर नहीं, यह तो गीता से पहले भी कहा गया था, अनादि काल से कहा जाता है और भविष्य में भी कहा जाएगा। यही सत्य है और जब यह सत्य है, तो नित्य भी। फिर सत्य और नित्य को कोई किसी से प्रभावित होकर नहीं कहा करता। तब भावसाम्य के सिवा इन्हें हम कह ही क्या सकते हैं? और इसे यदि हम भाव साम्य न मानकर प्रभाव मानें, तो हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि कबीर निरक्षर नहीं साक्षर थे और उन्होंने गीता, उपनिषद इत्यादि का अध्ययन किया था। लेकिन यह सिद्ध करना टेढ़ी खीर है जबकि हम कबीर को स्वयं कहते हुए पाते हैं कि–

“मसि कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ।”

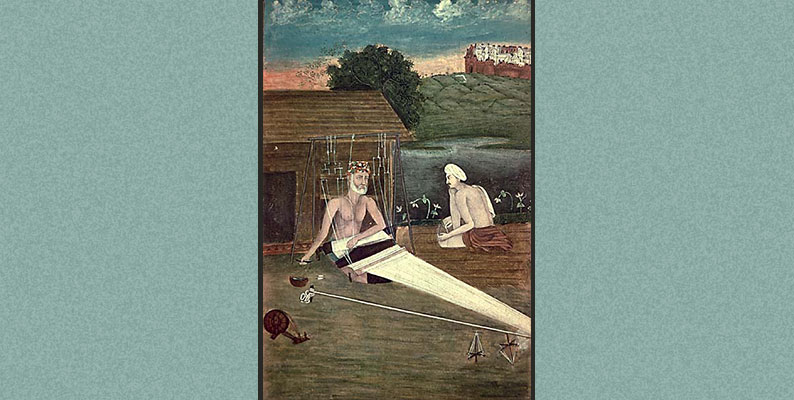

Image: Kabir with a disciple

Image Source: Wikimedia Commons

Image in Public Domain