मुझे याद है (ग्यारहवीं कड़ी)

- 1 January, 1954

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 January, 1954

मुझे याद है (ग्यारहवीं कड़ी)

वे लोग!

‘युवक’ के साथ ही फिर मेरा जीवन घोर राजनीति का शुरू होता है, अत: उसे प्रारंभ करने के पहले मैं उन साहित्यिक गुरुजनों और साथियों की चर्चा कर लेना चाहता हूँ, जिन्हें निकट से देखने, जिनकी संगति में आने, जिनका आशीर्वाद पाने या जिनके सहयोग से लाभ उठाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ–ख़ास कर उन लोगों की चर्चा, जो अब हमारे बीच नहीं रहे!

ऐसे लोगों की ओर ध्यान जाते ही सबसे पहले दो साथियों की याद आती है–श्री रामधारी प्रसाद की और श्री राघव प्रसाद सिंह की। जब मैं देहात से शहर में आया, एक पुस्तकालय में प्रतिदिन पढ़ने जाया करता था। मैं सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता था, उसके लिए किताबों के जुगाड़ा में था। एक दिन एक युवक वहाँ आए और बातों ही बातों में पता चला, वह भी सम्मेलन की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। उन्होंने बड़े स्नेह से अपने डेरे पर मुझे बुलाया। मैं पूरा दिहाती आदमी, डरते-डरते गया; क्योंकि पता चल गया था, वह कॉलेज में पढ़ते हैं, धनी आदमी हैं, अपना मकान लेकर रहते हैं। किंतु, उस पहले दिन से ही उन्होंने अपने भाई की तरह जो अपनाया, उसे आजीवन निभाया। ऐसे थे भाई रामधारी प्रसाद जी।

हम दोनों ने साथ प्रथमा पास की, विशारद बने, बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य-सम्मेलन की स्थापना में सहायता दी, साथ ही उसके सहकारी मंत्री बने, संयुक्त मंत्री रहे, फिर वह सभापति हुए, तो मैं प्रधान मंत्री बना और दोनों ने सम्मेलन के लिए जहाँ तक संभव था, किया। आज वह नहीं हैं, किंतु उनके स्मरण-मात्र से मेरा रोम-रोम कृतज्ञता से खिल उठता है!

राजनीति में भी हमने साथ-साथ प्रवेश किया। वह शांत थे, धीर थे, जैसा शरीर था, वैसी ही स्थिर गति थी। मैं शुरू से ही चपल रहा, कुछ नटखट रहा, कुछ उतावला भी रहा। तुरंत फैसला किया और दौड़ गए। न भय, न चिंता! राजनीति में मैंने सदा उग्र पथ पर चलना पसंद किया। वह काँग्रेसी ही रहे, सुधार की राह ही उन्हें पसंद रही। मैं क्रांति के लिए पागल–कुछ दिनों तक आतंकवादियों से भी साँठ-गाँठ रखी, उनका प्रशंसक तो सदा रहा, फिर समाजवादी बना, सदा अपने को संकटों में डालता रहा। अपने को ही नहीं, अपने परिवार को भी। उन्हें इसके लिए दुख होता, मेरे परिवार की भी मदद करने की कोशिश करते, कभी-कभी मुझे भी डाँटते। किंतु, मत-विभिन्नता होने के कारण कभी हममें मनमुटाव नहीं हुआ।

यही नहीं, उन दिनों कायस्थ-भूमिहार का अजीब झगड़ा बिहार में था। वह कायस्थ थे, मैं भूमिहार था। किंतु, ज़रा भी हममें इसके कारण भी मनोमालिन्य नहीं हुआ। मैं कहूँ, यह भाई रामधारी का स्नेह था कि कभी मेरे मन में जात-पाँत की भावना उठी ही नहीं!

हिंदी के लिए उनके मन में अपार स्नेह था। उस स्नेह का मूर्त रूप था सम्मेलन। प्रादेशिक सम्मेलन को वह किस निष्ठा से चलाते रहे, इसका साक्षी मैं हूँ। 1945 में मैं जब जेल से छूटकर आया, यह उन्हीं का जादू था कि मुझे राजनीति से घसीट कर सम्मेलन के काम में पूरे पाँच वर्षों तक के लिए जोत दिया! छोटानागपुर में, बिहार के अहिंदीभाषी अंचलों में हिंदी प्रचार के लिए वह कितना व्याकुल रहते थे! इस दिशा में उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया था, यदि उसे जारी रखा गया होता, तो वे समस्याएँ नहीं उठा करतीं, जिनके कारण बिहार के अंगभंग तक की नौबत आ जाया करती है!

अचानक उनकी मृत्यु हुई, अद्भुत उनकी मृत्यु हुई! बिहार ने उनके रूप में अकाल ही एक अनन्य सेवक खोया, इसमें संदेह नहीं।

भाई रामधारी के ही साथ राघव जी से भेंट हुई थी। उन दिनों स्वदेशी का बोलबाला था। राघव जी की एक दुकान थी, सिंह एंड कंपनी। घाटा सहकर भी सिर्फ स्वदेशी वस्तु का ही कारबार वह करते। स्वदेशी पेंसिल, स्वदेशी निब, स्वदेशी लालटेन, स्वदेशी साबुन–इन सबकी खोज करनी पड़ती थी उन दिनों और ये साधारण चीज़ें भी मुश्किल से मिल पाती थीं। राघव जी की दुकान ही उस बड़े शहर में एक दुकान थी, जहाँ आप किसी चीज़ के स्वदेशी होने की गारंटी पा सकते थे, क्योंकि स्वदेशी की भावना देख उन दिनों विदेशी माल भी लोग स्वदेशी के नाम पर खपा लेते थे। यही नहीं, उनकी दुकान एक ऐसा अखाड़ा थी, जहाँ स्वदेश-प्रेमियों और साहित्य-प्रेमियों का गंगा-जमुनी-संगम होता। शहर के ही नहीं, प्रांत के स्वदेश प्रेमियों और साहित्य प्रेमियों को आप वहाँ प्राय: देख सकते थे!

प्रादेशिक सम्मेलन के हम तीनों ही सहकारी मंत्री रहे। वह हम दोनों से बड़े थे। उन्हें कविता की ओर रुचि थी। उनकी लिपि बड़ी सुंदर होती थी। सुंदर उक्तियों को आभूषित अक्षरों में लिखने का उन्हें कमाल हासिल था, इसका रोजगार भी उन्होंने कुछ दिनों के लिए किया था। जब मैं ‘बालक’ में गया, उन्होंने बच्चों के लिए कविता लिखना शुरू किया, वे कविताएँ बड़ी ही सुंदर होतीं। एक बार वह उनका संग्रह लेकर मुझसे छपवाने के संबंध में परामर्श करने भी आए थे। उन दिनों उन्होंने दुकान उठा दी थी। किंतु, अचानक सुनने में आया, वह अब नहीं रहे! हम सभी सन्न हो रहे। बार-बार सोचता हूँ, न-जानें उनकी उन कविताओं का क्या हुआ? सिर्फ सुंदर लिपि के कारण भी किसी भी संग्रहालय के लिए वे शोभा की वस्तु हो सकती थीं!

बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन का सभापतित्व किया था, पं. जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने। चतुर्वेदीजी हास्यरसावतार थे। अधिवेशन में अपनी उक्तियों से उन्होंने लोगों को लोटपोट कर दिया था। उन दिनों पश्चिम के कुछ लेखकाचार्य ‘पूर्वी हिंदी’ कह कर बिहार की भाषा की फब्तियाँ उड़ाने और गालियाँ देने से अघाते नहीं थे। चतुर्वेदी जी उन्हें तुर्की-बतुर्की जवाब देकर हमें आगे बढ़ते रहने को प्रेरित करते थे। यों तो वे चौबे थे, जिंदगी भर कलकत्ता में रहे; किंतु मलयपुर, मुँगेर के नाते अपने को बिहारी मानते थे और हम भी उन्हें अपना समझते थे। जब मैं ‘तरुण भारत’ में था, पहली बार कलकत्ता गया। कहाँ ठहरूँ, यह प्रश्न हुआ। मैं सीधे चतुर्वेदी जी के घर पर पहुँचा और वहाँ जो आतिथ्य पाया, स्नेह पाया, आज भी नहीं भूल पाता।

चतुर्वेदी जी में विलक्षण प्रतिभा थी। भाषा पर असामान्य अधिकार था उनका। व्याकरण की बारीकियों के वह पारखी थे। बड़े-बड़े लोगों से टक्कर लेने में उन्हें मजा आता था। पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी से उनकी सदा नोंक-झोंक रही। ‘कालिदास की निरंकुशता’, ‘भाषा की अनस्थिरता’ आदि मनोरंजक विवाद उन दिनों चले थे। बाबू श्यामसुंदर दास, कविवर शंकर किस-किस से वह नहीं भिड़े! जब वह हिंदी साहित्य सम्मेलन के लाहौर-अधिवेशन के सभापति हुए, उनके ‘अभिभाषण’ पर शंकर ने लिखा–

हिंदी का व्याकरण है अभिभाषण के साथ!

मौजी मौज समास से सिद्ध हुआ जगनाथ।

चतुर्वेदी जी हास्यरस के चुटकुले ‘मौजी’ नाम से लिखते थे और अपने भाषण में उन्होंने एक अपनी ब्रजभाषा की कविता दी थी, जिसमें ‘जगन्नाथ’ के बदले ‘जगनाथ’ शब्द आया था। शंकर को उन्होंने करारा जवाब दिया–

शंकर अब सठिया गया भूल गया है ज्ञान।

जगन्नाथ के भात का करता है अपमान!

बहुत दिनों तक यह पद्यबद्ध उत्तर-प्रत्युत्तर चलता रहा था। उन दिनों के विवाद भी कितने सरस होते थे! दो महारथी दिन भर एक-दूसरे पर वाणों की वर्षा करते और संध्या को एक ही साथ बैठकर अमोद-प्रमोद करते। आज तो सब कुछ भ्रष्ट हो चला है! वाद-विवाद के नाम पर गाली-गलौज! प्रशंसा भी भ्रष्ट और निंदा की तो बात मत पूछिए–जैसे पीव का पनाला बह रहा हो!

कलकत्ता की उसी यात्रा में बिहार के एक मौन साधक से भेंट हुई, जो हिंदी के, उन दिनों के सर्वश्रेष्ठ दैनिक ‘भारतमित्र’ के संचालक के रूप में प्रख्याति प्राप्त कर चुके थे। वह थे आखौरी यशोदानंदन जी। वह प्रौढ़ लेखक भी थे और कविता भी अच्छी करते थे। कलकत्ता की साहित्य-मंडली में उनका बड़ा सम्मान था। बड़े ही सात्विक पुरुष, विनय और शिष्टता के अवतार। हमने पीछे उन्हें बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर अपने को सम्मानित किया था।

बिहार के एक और बड़े साहित्य-साधक कलकत्ता में बिहार और हिंदी की ध्वजा फहराते रहे, वह थे पं. सकलनारायण शर्मा जी तीर्थत्रयी! दर्शन, काव्य और व्याकरण तीनों के तीर्थ। अप्रतिम प्रतिभाशाली। आरा नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना में उनका बहुत बड़ा हाथ था और उन दिनों यह सभा अपनी समाननामा काशी की सभा से कार्यशीलता में होड़ लेती थी। उसकी अपनी पत्रिका थी, उसका अपना प्रकाशन था। हिंदी में अनुसंधान कार्य कराना और वैज्ञानिक साहित्य प्रस्तुत करना–छोटे पैमाने में ही सही–उसने प्रारंभ किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन का जन्म देने में भी उसका हाथ था। शर्मा जी उन दिनों सभा की आत्मा थे। उनका जीवन एक आदर्श ब्राह्मण का जीवन था। उनकी प्रतिभा पर ही मुग्ध होकर सर अशुतोष ने उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में बुला लिया था। पटना से प्रकाशित होनेवाली ‘शिक्षा’ के वह संपादक थे। उनकी टिप्पणियाँ, उनके लेख बड़े ही मौलिक होते थे। ‘मिश्री’ और ‘चीनी’ ये दो नाम ही बताते हैं, ये विदेशी माल हैं–एक मिश्र की ओर से आया होगा, एक चीन की ओर से और दोनों ने मिलकर हमारी शर्करा या खाँड़ को नीचे दबा दिया–उनकी यह उक्ति जो बचपन में पढ़ी थी, दिमाग पर आज भी नक्श है! मैं इस कथन के तथ्य की बात पर नहीं जाता!

जिन दो महान आत्माओं को खोकर बिहार के साहित्य-जगत ने अपने दो जाज्वल्यमान सितारे खो दिए और जिनकी पूर्ति आज तक, मेरी समझ में नहीं हो सकी, उनकी याद ही हृदय को विचलित कर देती है! वे दो विभूति थे–दर्शन केसरी पांडेय जगन्नाथ प्रसाद जी और प्रोफेसर राधाकृष्ण झा जी। ये दोनों ही उन दिनों पटना-कॉलेज के प्रोफेसर थे। पांडेय जी साहित्याचार्य पं. रामावतार शर्मा के प्रिय शिष्य थे। प्रतिभा के पुंज! कलकत्ता-विश्वविद्यालय के रायचंद-प्रेमचंद-स्कालरशिप के लिए वह परीक्षा में बैठे थे और जब उन्हें वह प्राप्त नहीं हो सकी थी, तो उन दिनों यह प्रचलित था कि शर्मा जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को चुनौती दी थी कि वह उनके परीक्षापत्र को प्रकाशित करे और यदि कोई वैसा लिख दे कि उसे शर्मा जी ही उतनी रकम दे देंगे। पांडेय जी ने मुजफ्फरपुर से प्रकाशित ‘सत्ययुग’ का संपादन किया था, जो उन दिनों एक उत्कृष्ट कोटि का मासिक था। भाई रामधारी के साथ मैं उनके घर पर, शिकारपुर (चंपारण) भी गया था और उनकी प्राइवेट लाइब्रेरी देखकर चकित हो गया था। जब असहयोग-आंदोलन आरंभ हुआ, पांडेय जी ने इस्तीफा दे दिया था। वह हम लोगों के प्राकृतिक नेता थे और जब उनकी अचानक मृत्यु हुई, हम लोग अनाथ-से हो गए!

क्या बिहार को याद है, हिंदी-संसार को छोड़िए, कि यह हमारे प्रोफेसर राधाकृष्ण झा जी थे जिन्होंने हिंदी में सबसे पहले अर्थशास्त्र और राजनीति पर दो प्रामाणिक ग्रंथ दिए थे? ‘भारत की सांपत्तिक अवस्था’ लगभग एक हजार पृष्ठों की पुस्तक थी। जब वह कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी, हिंदी-संसार में हलचल मच गई थी! यों ही उनकी ‘भारतीय शासन-पद्धति’ अपने विषय की हिंदी में पहली पुस्तक थी, जिसमें वेदकाल से लेकर अँग्रेजी राज्य तक की शासन-पद्धतियों पर प्रकाश डाला गया था। इसके अतिरिक्त झा जी पत्र-पत्रिकाओं में सदा लिखा करते थे। वह स्वयं एक संस्था थे, सदा लोग उन्हें घेरे रहते और सभी सांस्कृतिक और साहित्यिक काम में उनकी दिलचस्पी रहती। नए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए वह थकते नहीं थे। जब मैं ‘गोलमाल’ में था, एक दिन बड़े प्रेम से मुझे पुचकारा और सदा साहित्य सेवा करते रहने के लिए बढ़ावा दिया। बड़े ही हँसमुख, मधुरभाषी, प्रत्युत्पन्नमति उदार–देखने में भी बड़े ही सुंदर। शरीर भी काफी पुष्ट था; किंतु अचानक कहाँ से क्षयरोग आ लगा और थोड़े ही दिनों के बाद खबर मिली, वह चल बसे!

बिहार में उन दिनों दो वैद्यराज थे, जिनकी साहित्यिक सेवा भी कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। एक थे पं. शिवचंद्र मिश्र जी। मुजफ्फरपुर में उनकी बड़ी धाक थी, वैद्य की हैसियत से और साहित्यिक की हैसियत से भी। ‘आयुर्वेद-प्रदीप’ नाम से एक मासिक पत्र भी निकाला था उन्होंने। साहित्य सेवा के सभी कामों में पूरी सहायता करते। बड़े ही सहृदय व्यक्ति। जब मैं दमा से पीड़ित था, औषधि ही नहीं दिया करते थे, आश्वासन से भी मुझे आश्वस्त करते थे। ‘रामचरित मानस’ के बड़े ही हिमायती, कहा करते थे, ‘महाभारत’ के अतिरिक्त संस्कृत में भी ऐसी सर्वगुण संपन्न पुस्तक नहीं है। मुझे ‘साहित्यिक जी’ कहकर पुकारते थे!

दूसरे वैद्यराज की तो हिंदी के निर्माताओं में उन दिनों गिनती होती थी। बाबू श्यामसुंदर दास ने ‘हिंदी कोविंद’ नाम से जो पुस्तक लिखी, उसमें उनको सादर स्थान दिया था। वह थे पं. चंद्रशेखरधर मिश्र जी। अद्भुत व्यक्ति थे वह। गूलड़ के अनेक गुणों का अनुसंधान किया था उन्होंने। उस पर पुस्तकें रचीं, श्लोक बनाए। यात्रा में भद्रा पर सबसे अधिक ध्यान रखते। अपने साथ अपने चुल्हे के साथ लकड़ी भी लिए चलते। पोशाक भी विचित्र। संस्कृत के प्रचंड विद्वान। चंपारण से एक पत्रिका भी निकाला करते थे। काशी में जब रहते, वहाँ के साहित्यिक-क्षेत्र से निकट संपर्क रखते। खड़ी बोली को खड़ा करने वालों में उनकी गिनती थी। अभी उस दिन चंपारण में उनके सुपुत्र से भेंट हुई थी, उनकी शिकायत थी, उनके पिताजी को लोग जानबूझ कर भुला बैठे हैं, क्योंकि हिंदी का एक युग उनका युग था, उस युग को लोग दूसरा युग कह कर घोषित करना चाहते थे और कर रहे हैं। बात जो हो, हमने उन्हें प्रादेशिक सम्मेलन का सभापति बनाकर अपने ऋण का कुछ अंशों में परिशोध तो कर ही दिया था!

किंतु मुझे तो अधिक दुख इस बात का है कि हमलोग बाबू शिवनंदन सहाय जी की तरह के तपस्वी साहित्य-साधक को भूल रहे हैं। सहाय जी ने ‘भारतेंदु हरिश्चंद्र’ और ‘गोस्वामी तुलसीदास’ की दो ऐसी जीवनियाँ प्रस्तुत कीं, जिनके जोड़ की चीज उस समय तो नहीं ही थी, अब भी वैसी साहित्यिक जीवनियाँ हैं या नहीं, यह संदेहास्पद है। नाटे, दुबले सामने सुफेद चुक्की दाढ़ी, कुछ कम सुनते, किंतु इसी से गुनते बहुत। हिंदी संसार में उनकी बड़ी कदर थी। एक बार उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाने की बात भी चलती थी, किंतु वह बिहार के थे–प्रयाग में उनकी क्या चलती! हाँ, हमने अपने प्रादेशिक सम्मेलन का सभापति बनाकर अपने दिल जरूर हल्का कर लिया था किंतु, मैं मानता हूँ, हमने उनकी कदर वैसी नहीं की, जिसके वे हकदार थे!

जब मैं शहर में आया, पुस्तकालय के टेबुल पर जो पत्रिकाएँ थीं, उनमें एक थी ‘श्रीकमला’। वह भागलपुर से निकलती थी, अच्छी पत्रिका थी। उसके संपादक थे, पं. जीवानंद शर्मा। शर्मा जी ने नाटक भी लिखे थे। उन दिनों उनका ‘बूढ़े का ब्याह’ बहुत प्रचलित था और उसका सुंदर अभिनय भी मैंने देखा था। हल्की-सी चीज थी, किंतु काफी मनोरंजक और उपदेशप्रद। पीछे शर्मा जी ने पटना से ‘प्रजाबंधु’ निकाला था, उसके लिए लिमिटेड कंपनी खड़ी की थी। शायद हिंदी के लिए बिहार में यह पहली लिमिटेड कंपनी थी। ‘श्रीकमला’ तब तक बंद हो चुकी थी, ‘प्रजाबंधु’ भी बंद हुआ। तब शर्माजी ने कथावाचक का काम प्रारंभ किया। 1930 के नमक-सत्याग्रह के समय उन्हें हजारीबाग जेल में देखा। फिर 1934 के भूकंप में वह दब मरे। शर्माजी भी विलक्षण पुरुष थे। बिहार की प्रारंभिक पत्रकारिता तथा हिंदी सेवा में उनका स्थान भी उच्च था।

बिहार की उस युग की पत्रकारिता में पं. पारसनाथ त्रिपाठी के नाम को भुलाय नहीं जा सकता। ‘पाटलिपुत्र’ के संपादक थे बाबू सोना सिंह चौधरी, किंतु उसके सारे काम त्रिपाठी जी करते थे। हथुआ नरेश की छत्रछाया में निकलने वाला यह साप्ताहिक बिहार का सर्वांगसुंदर पत्र था। इसे यह यश देने में त्रिपाठी जी का बड़ा हाथ था। असहयोग-आंदोलन में यह पत्र बंद हो गया। फिर त्रिपाठी जी राजेंद्र बाबू के ‘देश’ में आए, जहाँ एक संपादकीय के कारण उन्हें जेल की सजा हुई। जेल में ही थे कि उनके भाई की मृत्यु हुई, वह माफी माँग कर चले आए! किंतु उनके हृदय में सच्ची देशभक्ति थी, इस आकस्मिक विपत्ति ने उन्हें विचलित कर दिया था। अत: हमारी नज़रों में वह सदा ही ऊँचे रहे, किंतु वह स्वयं खिन्न रहा करते! गाँव में जाकर बैठ गए थे। जब इस आघात से ऊपर हुए, आरा से एक पत्र निकालने लगे। किंतु एक दिन, काँग्रेस मिनिष्ट्री के बाद, जब वह बाबू अनुग्रहनारायण सिंह के साथ दौरे पर गए थे, अचानक मोटर-दुर्घटना हुई और त्रिपाठी जी का घटना-स्थल पर ही प्राणांत हो गया! बिहार ने एक अनन्य हिंदी-सेवी खोया।

जब इतना लिख चुका हूँ, कितने चेहरे सामने आ रहे हैं! किंतु, एक की चर्चा किए बिना तो इसे समाप्त नहीं ही किया जा सकता है। वह थे पं. ईश्वरी प्रसाद शर्मा।

शर्माजी ने आरा से ‘मनोरंजन’ निकाला था। बड़ा ही सुंदर मासिक पत्र था, यथा नाम, तथा गुण। ‘मनोरंजन’ के संपादक स्वयं भी मनोरंजन-मूर्ति थे। हँसाने, गुदगुदाने, चिकोटी काटने का उनका स्वभाव था। मुझे याद है, एक बार काशी में मैं एक मारवाड़ी बासे में पालथी मार कर भोजन कर रहा था। पीछे से आकर किसी ने ऐसा गुदगुदा दिया कि मैं उठ खड़ा हुआ। मुँड़कर देखता हूँ, शर्मा जी खिलखिला रहे हैं। चेहरा भी सुंदर, उसे सँवार कर रखते भी। बात-बात में चुटकियाँ, जिसपर भिड़ गए, भगवान उसका भला करे! लिखने में धक्काड़–उनकी लेखनी सदा खर्राटे से चला करती। एक दिन में दो तीन फर्में लिख डालना उनके लिए बाएँ हाथ का खेल था। कई स्थानों में घूमते-फिरते कलकत्ता में जा रमे थे, या कहिए, जम गए थे। वहीं से ‘हिंदूपंच’ निकाला था जो ‘मतवाला’ के बाद हिंदी-संसार का हास्यरस का सर्वाधिक जनप्रिय पत्र था। शर्मा जी का निधन भी असामयिक हुआ।

आज वे लोग नहीं रहे; किंतु उन्हीं की सेवा का, तपस्या का, धुन का, लगन का, अनवरत परिश्रम का, अटूट मेहनत का यह फल है कि आज बिहार में साहित्य के लिए इतनी रुचि है, जागृति है! वे नमस्य हैं प्रणम्य हैं।

[क्रमश:]

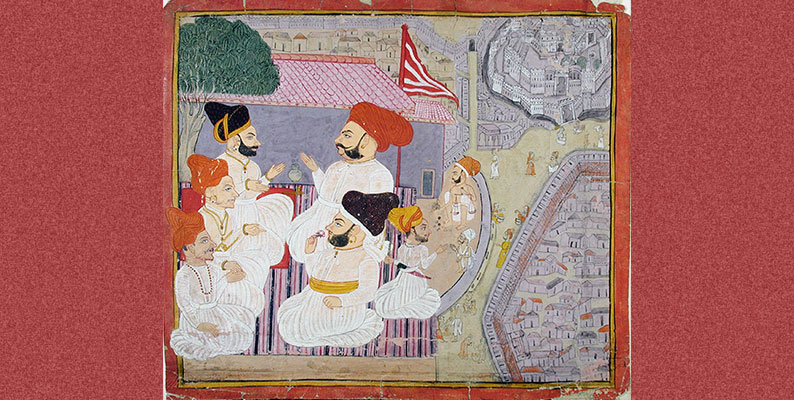

Image: Six men meet on a terrace overlooking the city

Image Source: Wikimedia Commons

Image in Public Domain