मुझे याद है (चौथी कड़ी)

- 1 June, 1953

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 June, 1953

मुझे याद है (चौथी कड़ी)

नये पिता!

पिताजी के श्राद्ध में मेरे मामाजी बेनीपुर पधारे थे। उन्होंने मेरे बाबा से आग्रह किया कि मुझे ननिहाल जाने दें। बाबा ने इस आग्रह को मान लिए। मैं बंशीपचड़ा पहुँचा और पंद्रह वर्षों के लिए वहीं का हो रहा।

यों तो ननिहाल में, सुनते आए थे, सबसे अधिक नाना-नानी का स्नेह लोग पाते हैं। किंतु मैंने थोड़े ही दिनों में देखा, मामाजी के प्रेम ने मुझे सबसे अधिक ओतप्रोत कर लिया है। मामाजी के सिर्फ लड़कियाँ थीं; बेटे हुए, किंतु चल बसे। अत: बेटे के प्रति पिता का जो स्नेह होता है, वह पूरे-का-पूरा उन्होंने मुझे दिया। मैंने पिताजी को खोकर नया पिता पाया।

मामाजी के स्नेह का आरपार न था। वह मेरी सारी इच्छाएँ पूरी करते, मुझे सब तरह से प्रसन्न और सुखी रखने की चेष्टा करते। उन्हीं की छत्रछाया में मैं बढ़ा, आदमी हुआ। उन्होंने मुझे पढ़ाया-लिखाया, नवजीवन दिया। आज जो कुछ हूँ, सब उन्हीं की कृपा है।

मामाजी बड़े शाहखर्च तबीयत के थे। वह भी माँ-बाप के एकलौते बेटे थे। वंशीपचड़ा उनके मामा की जमींदारी में था, लेकिन ‘मालिक’ वही कहलाते थे। उनके दरबार में सदा कुछ लोग जुटे रहते। वह जिधर निकलते, कुछ पार्षद उनके साथ होते। पेठिया जाएँ, मेला जाएँ, तीरथ जाएँ, सदा एक हजूम उनके आगे-पीछे लगा रहता।

गठिए के प्रकोप के कारण उनकी कमर झुकी हुई थी। तो भी बड़ी तेजी से चलते। हाथ में चाँदी की मूठ की छड़ी रखते। उनका जीवन बहुत नियमित था। सबेरे उठते, शौचादि से निवृत्त होकर प्राय: गाय का दूध और मिश्री लेते। फिर गाँव के किसी मित्र के दरवाज़े की ओर निकल जाते। एक राजपूत सज्जन से उनकी गाढ़ी मैत्री थी, जिन्हें हम गुसाईं कहते। गुसाईं के दरवाज़े पर मामाजी का दरबार जुटता। फिर स्नान-पूजा के लिए बगीचे की ओर निकलते। बगीचे में एक मंदिर था, जिसमें एक बूढ़े साधु रहते थे। वह साधु मेरठ की ओर के थे। सिपाही-विद्रोह में भाग लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, फरार होकर साधु बन गए। बहुत दिनों तक वह इस बात को छिपाए रहे; तभी तो बच सके। साधुबाबा का चेहरा बड़ा भव्य-दिव्य था, अब सोचता हूँ, हो सकता है, वह विद्रोही नेताओं में से रहे हों।

पूजा-पाठ से निवृत्त होकर जब मामाजी भोजन करने जाते, तब तक मैं भी पाठशाला से छुट्टी पाकर पहुँच गया होता। मुझे अपने साथ ही भोजन कराते। भोजन के बाद थोड़ी देर सोते, फिर वेला ढलने पर, भंग छान कर, अपने दरबारियों के साथ किसी तरफ निकल जाते। संध्या को अपने दरवाज़े पर ही रहते। बहुत बड़ा दालान था। पट्टीदारी भर के लोग वहाँ जुटते। शाम को प्राय: ही रामायण होती, या कोई कथा। पूजा-पाठ के लिए वहाँ एक एकांत स्थान था, वहाँ बारी-बारी से लोग जप करते। मामाजी के दरवाज़े पर प्राय: ही साधु, कथा-वाचक और गाने-बजाने वाले आया करते।

ननिहाल आने के बाद ही मेरे स्वभाव में एक अजीब परिवर्तन हुआ। मैं धीरे-धीरे भक्ति और साधुता की ओर झुकने लगा। सबेरे उठता, माघ के जाड़े में भी सूर्योदय के पहले ही स्नान कर लेता। फिर पूजा-पाठ के लिए बैठ जाता। मामा के घर के सामने मैंने एक छोटी-सी फूलबगिया बना ली थी। बीच में एक चौतरा बनाया, जिस पर तुलसी का बिरवा रोप दिया। कुश-कंबल की आसनी पर बैठ कर चंदन लगाता, माला जपता, पाठ करता, हवन जलाता। पाठ प्राय: रामायण का होता, नौ दिनों में पूरी रामायण समाप्त करने का नवाह-पाठ भी प्राय: होता। धीरे-धीरे रामायण कंठस्थ होने लगी।

तुलसीकृत रामायण का यही पाठ है, जिसने मेरे हृदय में साहित्यिकता का बीज बपन किया।

मामाजी के दरवाज़े पर कुछ और पुस्तकें भी थीं। सूरसागर मैंने वहीं देखा, सागर में गोते लगाने का दम मुझ में उस समय नहीं था, किंतु इधर-उधर उलट-पुलट कर जरूर देख लेता। वहीं सुखसागर और प्रेमसागर देखा। इन दोनों पुस्तकों की कथा वहाँ प्राय: होती। राम के साथ-साथ कृष्ण की भक्ति भी हृदय में जमी। सबल सिंह चौहान का महाभारत भी वहाँ था, किंतु उसकी पूरी कथा वहाँ कभी नहीं कही जाती थी, क्योंकि प्रवाद था, जहाँ महाभारत की पूरी कथा होगी, वहाँ महाभारत मच कर रहेगा। बैताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी भी वहाँ थी और गुलबकावली नाम की एक प्रेमकथा की पुस्तक भी। पद्माकर का जगतविनोद भी भूलते-भटकते वहाँ पहुँच चुका था। इन पुस्तकों को पढ़ने में मैंने अपना बहुत-सा समय लगाना शुरू किया। मैं धीरे-धीरे पढ़क्कू लड़का बनता गया।

किंतु मेरी, सबसे प्यारी पुस्तक रही रामायण ही। रामायण पढ़ते मैं अघाता नहीं था। पीछे उसके तत्त्व तक पहुँचने की प्रवृत्ति जगी। उस समय रामचरण दास की टीका प्रसिद्ध थी, वह टीका मँगवाई। किंतु, अधिक समझ नहीं सका। फिर बैजनाथ कुर्मी की टीका पढ़ी। ज्वाला प्रसाद मिश्र की टीका उन दिनों बहुत प्रसिद्ध हुई थी, साधारण लोगों के लिए वह अच्छी टीका थी। मानस-मयंक भी पढ़ डाला। रामायण पढ़ने और समझने की धुन में तुलसीदास जी की अन्य पुस्तकों की ओर भी ध्यान गया–खास कर विनय-पत्रिका ने मोह लिया। उसके पदों को कंठस्थ करके गाते हुए मैं अपार आनंद बोध करता था। तुलसी-सत्सई के दोहे भी बहुत प्यारे जँचे। मेरे ननिहाल की बगल के एक गाँव में एक सज्जन बड़े अच्छे रामायणी समझे जाते थे, मैं कभी-कभी उनकी सेवा में भी पहुँच जाया करता था।

मुझे याद है, मैं उन दिनों बिल्कुल राममय बना हुआ था। मैं सपने में कभी राम के साथ जनक की फुलवाड़ी में होता, कभी चित्रकूट में और कभी लंका की रणभूमि में। एक बार एक साधु से मैंने अपने सपनों की चर्चा की, उन्होंने कहा, किसी से यह मत कहना, तुम बड़े भाग्यवान हो कि सपने में राम तुम्हें दर्शन दे देते हैं। सचमुच, उस दिन मैं अपने भाग्य पर फूला नहीं समाया।

बचपन की शैतानियों के कारण मेरी शिक्षा बहुत देर से शुरू हुई। ननिहाल में लोअर प्राइमरी पाठशाला थी। वहाँ की पढ़ाई समाप्त कर मैं उसके गुरुजी से उर्दू पढ़ने लगा। उन दिनों के हर कायस्थ की तरह उन्होंने उर्दू-फ़ारसी भी पढ़ी थी। उन्होंने फ़ारसी की ओर भी मेरा ध्यान आकृष्ट कराया, कई किताबें रटा डालीं। मश्क करना और रटना–फारसी शिक्षा का मूलमंत्र यही है, उनकी धारणा थी। काठ की पट्टी पर गुरुजी सुंदर अक्षरों में कुछ लिख देते और ठीक उसी के अनुरूप उन अक्षरों को लिखते जाना, यही मश्क कहलाता था। आज भी जो मेरे अक्षर बड़े सुंदर हैं, उसका प्रधान कारण यही मश्क है, ऐसा मैं मानता हूँ।

बेनीपुर की बाढ़ को अपनी नसों में लेकर मैं बंशीपचड़ा पहुँचा था। किंतु, बंशीपचड़ा के प्राकृतिक दृश्यों ने मुझे अभिभूत करना प्रारंभ कर दिया। बेनीपुर में सिर्फ दो फसलें, धान या खेसारी, कभी-कभी गेहूँ। बेनीपुर में पेड़-पौधे बहुत ही कम–बाढ़ जो उन्हें बचने दे। किंतु, बंशीपचड़ा में उनकी भरमार। सदाबहार यह गाँव। जिधर निकलिए, उधर ही बगीचे। आम के पेड़ तो बेनीपुर में भी थे, किंतु, लीची के सौंदर्य ने मुझे यहीं मोहित किया। अमरूद, आँवला, कटहल, बड़हर, बेर, जामुन, बेल, अनार, नींबू, केले कहाँ तक गिनती कराई जाए? क़िस्म-क़िस्म के फल, मौसम-मौसम के फल। यों ही, तरह-तरह की फसलें–बारहों महीने कोई-न-कोई फसल खेतों में खड़ी, लहरा रही। बसंत और बरसात में बंशीपचड़ा दुल्हन-सा लगता, हर खेत उसका आँचल, हर आँचल रंगीन, सरस, सफल, सुंदर!

यह रंगीन वातावरण लोगों के जीवन को भी रंगीन बनाए रहता। वहाँ रोमांस की कमी नहीं थी और एडवेंचर की तो वह भूमि ही थी। चारों ओर राजपूतों और यादवों की बस्तियाँ, भूमिहारों का यह गाँव समुद्र में टापू-सा। समुद्र के हिलकोरे इसे प्राय: ही झकझोरते रहते। उन बस्तियों में प्राय: ही लाठियाँ गरजतीं, भाले चमकते और गँड़ासे बरसते। कौन ऐसा साल था, जब एक-दो खून न हो जाए! ‘बात-बात में बजी किरचें’–का प्रत्यक्ष प्रमाण। मैं भक्तिभावना में ऐसा ओतप्रोत था कि रोमांस का असर तो मुझ पर बिल्कुल नहीं पड़ा, किंतु नसों में जो बाढ़ थी, उसमें यहाँ के एडवेंचर तरंगे पैदा करते!

एक अजीब बात देखता हूँ, अब भी जब उपन्यास, कहानी, या स्केच लिखता हूँ बंशीपचड़ा का ही वातावरण उसमें प्रमुखता पा जाता है–वहाँ के लोग, वहाँ के खेत, वहाँ के पेड़े-पौधे जैसे जबर्दस्ती मुझ से अपना चरित्र-चित्र खिंचवा लेते हैं। सपने में भी वे मेरा पिंड नहीं छोड़ते। अभी पिछली बार जब पेरिस गया, दिनभर शाँज़लीजे की रूमानी फ़िजा में घूमने-फिरने के बाद, आधी रात को, जब अपने होटल में जाकर सोया, सपना देखा, बंशीपचड़ा के अमुक बगीचे की पगडंडी पकड़े अमुक खेत की ओर जा रहा हूँ। मैंने भोर में जगते ही पेरिस से पहला पत्र अपने ननिहाल के एक लँगोटिया यार को लिखा, जिसमें इस सपने की चर्चा थी!

मैं उर्दू-फ़ारसी में अच्छी तरक्की कर रहा था। उस गाँव के एक सज्जन उर्दू पढ़कर शहर में ताईदी का काम कर रहे थे। अच्छे पैसे कमाते थे। मेरे मामाजी की इच्छा थी कि मैं भी उसी शहर में जाकर ताईदी करूँ! किंतु, जिस तरह मेरे जीवन में आकस्मिक घटनाएँ आतीं और मेरी जीवन-धारा को बदलती रही हैं, उसी प्रकार एक संध्या को फिर एक घटना घटी और मेरा जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ गया!

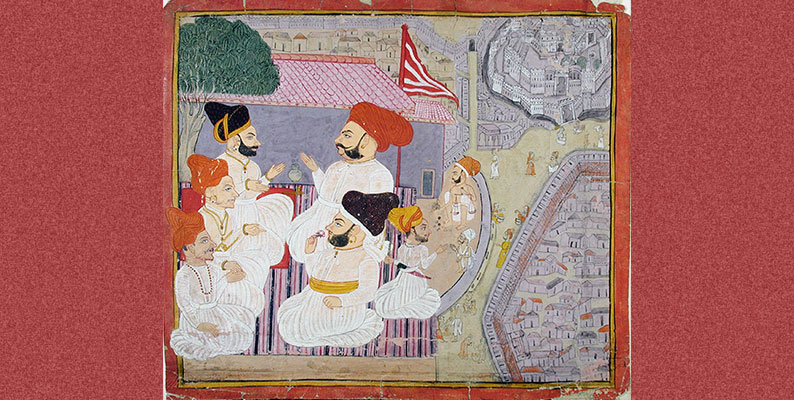

Image: Prince Khurram Shah Jahan with his son-Dara Shikoh

Image Source: Wikimedia Commons

Artist: Nanha

Image in Public Domain