‘वेलि क्रिसन रुकमणी री’

- 1 January, 1954

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 January, 1954

‘वेलि क्रिसन रुकमणी री’

‘राठौर राज प्रिथीराज री कही वेलि क्रिसन रुकमणी री’ डिंगल की प्रसिद्ध रचना है। ये वे ही इतिहास प्रसिद्ध पृथ्वीराज हैं जिन्होंने अकबर से संधि का प्रस्ताव करने पर महाराणा प्रताप को क्षोभपूर्ण पत्र लिखा था। इनका जन्म संवत् 1606 विक्रम और देहावसान 1657 में हुआ था। ये बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के पुत्र थे। ये मुगलसम्राट् अकबर के प्रिय और दरबारी थे। इन्होंने पिंगल और डिंगल दोनों में रचनाएँ की हैं। इनकी पिंगल की रचनाएँ फुटकल ही मिलती हैं। शिवसिंह सरोज में इनका निम्नलिखित सवैया उद्धृत है–

कै पृथिराज छिप्यो अलि को गन कै घन की उमड़ी ठटियाँ।

कै नग सों मखतूल सिंहासन कै सनि-मंदिर की टटियाँ॥

कै कवि व्याल जुरे पन सों पन आनन-चंद्र अमी डटियाँ।

कै दल काम को रोकन कों तिय की पटियाँ तम की घटियाँ॥

इससे प्रमाणित है कि इन्होंने पिंगल में शृंगार की फुटकल रचनाएँ की हैं। हो सकता है, कोई रीति-ग्रंथ ही लिखा हो। स्वर्गीय लाला भगवानदीन जी ने अपनी अलंकार-मंजूषा में क्रम या यथासंख्य अलंकार के उदाहरण में एक छप्पय उद्धृत किया है जिस पर वे बहुत फिदा थे। वह भी किसी ‘पृथिराज’ का ही है–

आनन बेनी नैन बन पुनि दसन सुकटि गति।

ससि सर्पिन मृग पिक अनार केहरि कराननंपति।

पुरन खिझत जक तरुन पक्व बरपंच पुष्टवल।

सरद पताल बिछोह बाग तरु गिरि बन कज्जल।

निसि सन्निवेस सावक चुवत बिगस प्रसूती मद झरत।

‘पृथिराज’ भनत बंसी बजत अस बनिता बन-बन फिरत॥

यदि यह रचना भी इन्हीं राठौर पृथ्वीराज की हो तो मानना पड़ेगा कि ये बहुत ही समर्थ कवि थे। इस छप्पय में आनन आदि सात पदार्थों का वर्णन है जिनका उल्लेख प्रथम चरण में है। द्वितीय में उनके उपमानों का उसी क्रम से उल्लेख है। तीसरे चरण में उनके स्वरूप का कथन है। चौथे में देशस्थिति और पाँचवें में अवस्था-स्थिति का क्रमश: वर्णन है। सात पदार्थों का पाँच बार क्रम से कथन हिंदी-साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। अत: यथासंख्य का ऐसा उत्तम उदाहरण दूसरा आज तक अप्राप्त है।

पृथ्वीराज की प्रकीर्ण रचना ही पिंगल या ब्रजी में मिलती है। पर डिंगल में कई व्यवस्थित रचनाएँ हैं–वेलि क्रिसन रुकमणी री, दसम भागवत रा दूहा, दसरथ-रावउत, बसदेव रावउत और गंगालहरी। इनकी सबसे उत्कृष्ट कृति ‘वेलि’ ही है। इसमें श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का विवाह श्रीमद्भागवत के आधार पर वर्णित है। श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध (उतरार्ध) के 52 से 55 अध्यायों में क्रमश: रुक्मिणी के उद्वाह-प्रस्ताव, हरण, उद्वाह और प्रद्युम्नोत्पत्ति का निरूपण है। ‘वेलि’ प्रमुखतया पहले तीन अध्यायों के आधार पर निर्मित है। चौथे अध्याय की घटनाओं का विस्तार ‘वेलि’ में नहीं है। केवल प्रद्युम्न के जन्म का उल्लेख है। स्वयं कर्ता ने ही श्रीमद्भागवत का ऋण स्वीकार किया है–

वल्ली तसु बीज भागवत वायौ महि थाणौ प्रिथु दास मुख।

मूल ताल जड़ अरथ मंड हे सुथिर करणि चढ़ि छाँह सुख।

पत्र अक्खर दल टूटला जस परिमल नवसतंलु विधि अहोंनिसि।

मधुकर रसिक सु भगति मंजरी मुगति फूल फल मुगति मिसि॥

इसमें श्रीमद्भागवत को बीज कहा गया है। अर्थात् इस ग्रंथ में भागवत की घटनाएँ बीज रूप से गृहीत हैं। ऊपर भक्तिमंजरी, मुक्ति-फल को देख और नाभादास की भक्तमाल में पृथ्वीराज को इस रूप में गुंफित पाकर–

गीत सवैया स्लोक वेलि दोहा गुन नवरस।

पिंगल काव्य प्रमाण बिबिध बिध गायो हरिजस।

परिदुख बिदुख सलाघ्य बचन-रचना जु उचारे।

अर्थबिचित्रन मोल, सबै सागर उद्धारे।

रुकमिनि लता बरनन अनुप, बागीस-बदन कल्यान-सुव।

नर देव उभै भाषा निपुन, प्रथीराज कविराज हुव॥

इन्हें भक्त और ‘वेलि’ को भक्तिग्रंथ मानने वाले संत-सज्जन भी हो गए हैं। किसी ग्रंथ की फलश्रुति के आधार पर या नाभादास की भक्तमाल में उल्लिखित होने से भक्त-भक्ति का निश्चय होने लगे तो कवि-काव्य की अभिधा अतीत के बहुत कम ग्रंथों और कर्ताओं को प्राप्त होगी। प्राचीनों ने जो काव्य का भेदक लक्षण अतिशयोक्ति या वक्रोक्ति को माना था उसका रहस्य यही है कि काव्य की कथन-शैली में अन्य उद्देश्यों से निर्मित ग्रंथों की अभिव्यक्ति-शैली से पार्थक्य होता है। ‘वेलि’ में स्थान-स्थान पर इस विशिष्ट शैली की योजना ही पुकार कर कह रही है कि यह काव्य-ग्रंथ है और उसका कर्ता कवि है। भक्तों या भक्ति-ग्रंथों द्वारा काव्य की इस शैली का प्रयोग यदि किया गया है तो वे पहले कवि और उनकी रचना पहला काव्य ग्रंथ है। कविता साधन के रूप में भी प्रयुक्त हो सकती है और अपना साध्य वह स्वयं भी हो सकती है। जहाँ उसका साध्य उससे भिन्न है वह भी कविता कही जा सकती है पर उसे साथ ही साध्य की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। पर जहाँ उसका साध्य स्वपर्यवसायी है वहाँ कोई विवाद ही नहीं। भगवान् या भगवल्लीला का वर्ण्य रखने मात्र से भक्ति साध्य नहीं हो सकती। अधिकतर कवियों ने वर्ण्य ऐसे ही लिए हैं पर उन्हें भक्त या उनकी कृति को भक्ति-ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। जैसे केशवदास की रामचंद्रचंद्रिका को और नरोत्तमदास के सुदामाचरित्र को। ‘वेलि’ सुदामाचरित के ढंग का खंडकाव्य है।

‘वेलि’ का प्रधान रस शृंगार है। पर उसमें ‘हरण’ के प्रसंग में वीररस या युद्धवीरत्व को देखकर तथा युद्धकार्य के अंतर्गत वीभत्स व्यापारों की नियोजना पाकर कुछ महानुभाव रस-विरोध के चक्कर में पड़ गए हैं। उन्हें जानना चाहिए कि रस-विरोध तभी होता है जब दो रस तुल्य बल या तुल्य स्थिति वाले हों। अंगागी रूप में अभिव्यंजित रसों में पारस्परिक विरोध होता ही नहीं। रुक्मिणीहरण के बिना शृंगार की पूर्ण अभिव्यक्ति का अवसर ही नहीं आ सकता था। अत: हरण के लिए किए गए प्रयत्न में उत्साह और उत्साह की व्यक्ति में जुगुप्सा को देख इस रस-विरोध का प्रश्न खड़ा करना ही काव्य-परंपरा से पूर्ण परिचय का अज्ञान प्रकट करना है। काव्य-परंपरा के अज्ञान या अल्प ज्ञान के कारण हिंदी में बहुत से अनीप्सित प्रसंग उठा करते हैं और अनेक अशुद्ध अर्थ सामने रखे जाते हैं। ‘वेलि’ के संस्करणों में ‘कुमकुम’ का अर्थ कई स्थलों पर ‘गुलाबजल’ किया गया है जबकि कुमकुम केसर को कहते हैं। लक्षण से किसी सुगंधित जल को ‘कुमकुम पानी’ कह सकते हैं या कहते हैं। यह भ्रम ‘वेलि’ की संस्कृत टीका का अंधानुधावन से हुआ है। उन्होंने ‘कुमकुमेन सुगंधपुष्परसविशेषेण मज्जनं स्नानं कृत्वा’ लिखा तो ‘पुष्परस विशेष’ गुलाबजल हो गया। ऐसे ही ‘पोत’ गुरियों या काँच की छोटी-छोटी गुरियों को कहते हैं जिनकी कंठी गले में पहनी जाती है। पर उसका अर्थ ‘काला रेशमी डोरा’ किया गया है। संस्कृत टीका करने वाले ने ‘चीडीउं इति नामाभरणं बद्धमितिशेष:’ लिखा पर उस पर भी ध्यान नहीं गया। ‘पोत’ को ‘पवित्री’ से व्युत्पन्न किया गया है। पर वह ब्रज में ‘पवित्रा’ नाम से आज भी प्रसिद्ध है। ‘पवित्रा’ रेशमी दानों की बनी माला होती है जिसे धर्मकृत्यों में विशेषतया स्त्रियाँ पहनती हैं। ‘पवित्री’ कुश से बनती है, वह भी धर्मकृत्यों में विशेषतया पुरुषों द्वारा हाथ में पहनी जाती है।

‘वेलि’ के संबंध में मौलिकता का भी प्रश्न उठा है। कवि ने भागवत को बीज कहा है। बीज में घटनाएँ भागवत की हैं, अभिव्यक्ति उसकी है। कहीं यदि भागवत में कही उक्ति आ ही जाए तो इतने से ही मौलिकता का निरसन नहीं हो जाता। जैसे रुक्मिणी की प्रेषित पत्रिका में भागवत में यह आया है–

‘मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आराद्गोमायुवन्मृगपतेर्नलिमम्बुजाक्ष।’ ‘वेलि’ में यही यों है–

बलि बंधण मूझ स्याल सिंघ बलि प्रासै जो बीजौ परणै।

कपिल धेनु दिन पात्र कसाई तुलसी करि चांडाल तणै॥

भागवत में केवल भगवान् की वीरता की ओर संकेत है। सिंह की बलि शृगाल ले तो सिंह के विक्रम को चुनौती है। पर वेलि में अपनी दीनता और पूतता की ओर भी संकेत है। अत: भागवत बीज रूप में ही वेलि के पल्लवित, पुष्पित फलित होने में माना जा सकता है। मौलिकता वेलि में सोलहो आने है।

कवि की मौलिकता इस बात में देखनी चाहिए कि उसने परंपरा में कथित, पिष्टपेषित विषयों में नूतनता की क्या और कैसी उद्भावना की है। पृथ्वीराज ने ‘वेलि’ में नवीन कल्पनाएँ स्थान-स्थान पर की हैं। वय:संधि के वर्णन में कवि लिखता है–

पहिलौ मुख राग प्रगट थ्यौ प्राची अरुण कि अरुणोद अंबर।

पेखे फिरि जागिया पयोधर संझा-बंदण रिखेसर॥

रुक्मिणी के मुख में ‘राग’ (अरुणिमा) का उदय हुआ, जैसे प्राची में अरुणोदय की ललाई, जिसे देखकर संध्यावंदन करने के लिए स्तन ऋषीश्वर की भाँति जग उठ रहे हैं। कवि ने वय:संधि, संयोग, ऋतुवर्णन आदि के प्रसंगों में नवीनोद्-भावनाएँ बहुधा की हैं जिनका विस्तार अनपेक्षित है। कवि की शक्ति या प्रतिभा का पता इसी से चल जाता है। ग्रंथ में ‘निपुणता’ भी स्थान-स्थान पर संकेतित है जिसके लिए ग्रंथांत में उसने स्वयम् कहा है–

ज्योतिषी वेद पौराणिक जोगी संगीती तारकिक सहि।

चारण भाट सुकवि भाखा चित्र करि एकठा तो अरथ कहि॥

पुस्तक की भाषा साहित्यिक राजस्थानी है। डिंगल की प्रसिद्ध ‘वण सगाई’ का सर्वत्र निर्वाह है। इसमें प्रयुक्त छंद ‘वेलिया गीत’ है जिसकी परिभाषा डिंगल के प्रसिद्ध ग्रंथ रघुनाथदीपक में यों है–

सोलै कला विषम पद साजै, समपद पनर कला समाजै।

धुर अठार मोहरा गुरु-लघु धर, कहजै मंछ बेलियो इम कर॥

विषम चरणों में 16-16 और सम में 15-15 मात्राएँ रहती हैं। प्रथम चरण में कहीं-कहीं 16 के बदले 18 मात्राएँ होती हैं पर तब तुक में गुरु-लघु रखते हैं। वेलि के सम चरणों में 15 के स्थान पर 13 और 14 मात्राओं का भी प्रयोग है। पर तुक का रूप बदला मिलता है। इससे अनुमित होता है कि इस छंद का प्रयोग-प्रवाह कुछ और प्रस्तार चाहता है जो प्रस्तुत प्रसंग में अनपेक्षित है। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि संस्कृत की आर्या और प्राकृत की गाथा का यह छंद है। तत्त्वत: यह छोटी सैणोर छंद के चार भेदों में से है। तीन अन्य भेदों के नाम सौहणो, खुंद और जांगड़ों हैं। जैसे गाथा के विषय चरणों में मात्राएँ नियत होती हैं वैसी ही वेलियों के सम चरणों की मात्राएँ एक सी होती हैं। विषम चरणों में कहीं एक सी और कहीं भिन्न-भिन्न मात्राएँ होती हैं। सम चरणों में कहीं 13-13, कहीं 14-14 और कहीं 15-15 मात्राएँ होती हैं। कवि ने इसी से विभिन्न प्रकार के रूपों का प्रयोग किया है।

‘वेलि’ का निर्माण-काल यों कथित है–

7 3 6 1

बरसि अचल गुण अंग ससी संवति तवियौ जस करि श्रीभरतार।

करि श्रवणो दिन रात कंठ करि पामे स्त्री फल भगति अपार॥

अंकों की वाम गति के अनुसार संवत् 1637 हुआ। किंतु, ‘राजस्थानी भाषा और साहित्य’ में उदयपुर के सरस्वती-भंडार की तीन हस्तलिखित प्रतियों के थोड़े हेर-फेर के साथ निम्नलिखित छंद मिलता है–

सोलह सै संवत चयालै बरसै सोम तीज बैसाख सुदि।

रुक्मिणि कृष्ण रहस्य रमणरस कथी वेलि पृथ्वीराज कमंधि॥

श्री मेनारिया ने संगति यों बैठा ली है कि 1637 में रचना का आरंभ हुआ और 1744 में उसकी समाप्ति हुई। पर दोनों के पाठ इस संगति को नहीं सकारते। यदि दोनों ही कर्ता की ही रचनाएँ हों तो संगति यह हो सकती है कि 1637 में पुस्तक निर्मित हो चुकी थी पर वह जनसाधारण के लिए 1644 में ठीक करके प्रसारित की गई। यदि ऐसा न हो तो यही मानना पड़ेगा कि उदयपुर की प्रतियों में निर्माण-काल का छंद सर्वप्रथम प्रतिलिपि करते समय किसी ने जोड़ा है और अनुलिपि के संवत्, तिथि आदि का उल्लेख किया है। ग्रंथ का प्रसार प्रणेता के जीवन-काल में ही हो गया था और उसकी प्रशस्ति भी बहुत हो रही थी–

रुक्मणि गुण लखण रूप गुण रचवण, वेलि तास गुण करै बखाण।

पांचमो वेद भाखियो पीथल, पुणियौ उगणीसमौ पुराण।

केवल भगत अथाह कलावत तैजु क्रिसन-त्री गुण तवियौ।

चिहुं पांचमो वेद चालदियौ नव दूणम गति नीगमियौ।

मैं कहियौ हर भगत प्रिथीमल, अगम अगोचर अति अचड़।

व्यास तणा भाखिया समोंवड़, ब्रह्म तणा भाखिया बड़॥[1]

ऐसी जनश्रुत है कि साँया जी ने भी ‘रुक्मिणी हरण’ नाम का ग्रंथ डिंगल में प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर सम्राट् अकबर ने पृथ्वीराज से कहा कि ‘तुम्हारी ‘बेले’ (लता) को ‘हरण’ (हरिण) चर गया।’ अर्थात् ‘वेलि’ की कीर्ति ‘हरण’ के समक्ष समाप्त हो गई। पर यह चारणों की मनगढ़ंत जान पड़ती है क्योंकि ‘रुक्मिणी-हरण’ साधारण रचना है। ‘वेलि’ के संबंध में और भी अनेक किंवदंतियाँ हैं, प्राय: वैसी ही जैसी किसी उत्तम काव्य-ग्रंथ के लिए पुराकाल में चल पड़ती थीं, जैसे भगवल्लीला वर्ण्य विषय हुआ तो स्वयं भगवान् वेश बदलकर उसे सुनने आते थे, आदि। ऐसी किंवदंतियाँ भी ‘वेलि’ के संबंध में प्रचलित हैं। इससे इतना सिद्ध है कि इस ग्रंथ का लोक में अच्छा प्रचार-प्रसार रहा है और समुचित मान भी इसे प्राप्त हुआ है। इस पर तीन पुरानी टीकाएँ भी हैं। दो तो राजस्थान की लोकभाषा में हैं जो चारणों द्वारा लिखी हुई कही जाती हैं और तीसरी संस्कृत में (सं. 1678) जिसके रचयिता पाल्हणपुर-निवासी वाचक सारंग हैं।

[1] अन्य प्रशस्ति के लिए देखिए–मुंशी देवी प्रसाद का राजरसनामृत, पृ. 43 अथवा श्री मोतीलाल मेनारिया का ‘राजस्थानी भाषा और साहित्य’, पृ. 129

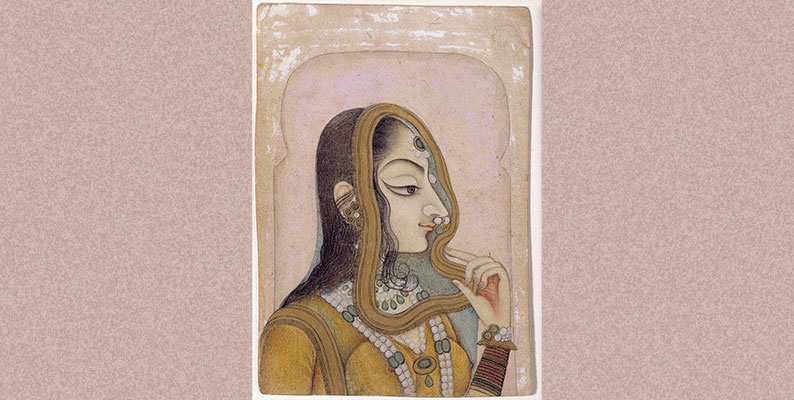

Image: A beautiful woman, framed by an arch (6125056786)

Image Source: Wikimedia Commons

Image in Public Domain