बर्बर समय में प्रेम

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 June, 2024

बर्बर समय में प्रेम

आजकल मनीषा गहन अवसाद में है। तनाव में राकेश भी है। दोनों एक दूसरे से मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति की पहल पहले कौन करे, किन तर्कों से करे, यही उनमें तय नहीं हो पा रहा। लगभग तीन वर्षों से दोनों साथ रहते हैं। मनीषा एक निजी बैंक में अधिकारी है, जबकि राकेश एक लोकल न्यूज चैनल का हेड है। एम.बी.ए, के कोर्स में दोनों साथ थे। वहीं पहचान बनी और बढ़ी तो फिर बढ़ती ही गई। दोनों के जीवन जीने के बिंदास सलीके ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। उनके एम.बी.ए, का कोर्स समाप्त हो गया, लेकिन उनका मिलना-जुलना नहीं। दोनों के विचार मिलते थे। मन एक था। आगे चलकर तन भी एक हो गया। मित्रों ने सलाह दी कि वे विवाह कर लें, पर रिश्ते का बंधन उन्हें स्वीकार न था। वे मुक्त-स्वच्छंद जीवन के आकांक्षी थे। साथ रहने लगे किराये के फ्लैट में। मित्रों-रिश्तेदारों से झूठ कहा कि उन दोनों ने मंदिर में विवाह कर लिया है। कोर्ट में विवाह-रजिस्टर भी कराया है। बस, यहीं उनसे चूक हो गई।

मनीषा मानती है कि उसने ही अपने अत्याधुनिक विचारों के आवेग में राकेश से सहजीवन का प्रस्ताव किया था, जिसे उसने सहर्ष मान लिया। मनीषा ने अपनी तीन-तीन बहनों के दांपत्य को नर्क बनते देखा था। उनके माँ-पिता का दांपत्य भी कहाँ सुखी रहा! विवाह के नाम से ही मनीषा दहशत से भर जाती थी। उसे ‘लिव इन रिलेशनशिप’ विवाह से बेहतर विकल्प जान पड़ा। परिवार के लोग तो चाहते थे कि वह विवाह कर सुखी जीवन जिये। यदि वह राकेश को ही पसंद करती है तो उससे विवाह कर ले। मनीषा ने लगभग दो वर्षों तक विवाह टाला, लेकिन जब परिजनों का दबाव बढ़ने लगा तो उसने राकेश से विवाह कर लेने का ‘झूठ’ बयान कर दिया। राकेश को भी अपने परिजनों से प्रतिरोध झेलना पड़ा। उसे मनीषा से प्रेम था। उस प्रेम के लिए वह कुछ भी कर सकता था। उसने हर संभव प्रयत्न किया कि मनीषा से उसका निर्द्वंद्व प्रेम अनुकूल परिवेश में परवान चढ़ता जाए, लेकिन समाज और परिवार से तालमेल न बिठा पाने के कारण स्थितियाँ ऐसी होती गईं कि वह तल्खियों को अपने दांपत्य में प्रवेश करने से रोक न सका। वह तनाव में रहने लगा। मनीषा दो-दो बार गर्भपात करवा चुकी थी, लेकिन तीसरी बार वह माँ बनने के सुख की लालसा पालने लगी। यहीं से दोनों के बीच अनबन शुरू हुई।

पिता राकेश भी बनना चाहता था। वह पिता बनने से पूर्व बस इतना चाहता था कि मनीषा से उसके रिश्ते का नाम तय हो जाए। मतलब यह कि वह ‘जीवन साथी’ के बजाय उसका ‘पति’ कहलाए। ऐसा वह क्यों चाहने लगा, इसका कोई कारण नहीं बता सकता था। परंपरा और संस्कृति के नाम पर ‘विवाह’ के बंधन में जकड़कर वह अपने जीवन को नर्क नहीं बनाना चाहता था, फिर भी वह स्वयं को मनीषा का पति कहलाना चाहता था। मनीषा उसे ‘पति’ मानने को हरगिज तैयार न थी और न ही ‘विवाह’ के बंधन में जकड़ना। बस, यहीं से दोनों के बीच कुछ दरक-सा गया। मनीषा को तीसरी बार गर्भपात करवाना पड़ा। दोनों के संबंध दरकते चले गए। आज भी रहते दोनों साथ ही हैं, बिल्कुल पति-पत्नी की तरह ही, पर जीवन बिल्कुल यंत्रवत है उनका। न मनीषा अलग रहने का साहस जुटा पाती है और न राकेश ही अलग रहना चाहता है। समाज को पता है कि दोनों ‘विवाहित’ हैं! अब ‘विवाहित’ न सही, पर ‘सहजीवन’ का ही आनंद उनमें कहाँ है? संबंधों की जिस मुक्ति में सुख की कामना उन्होंने की थी, उसकी ‘कैद’ में खुद ही जा फँसे!

भारतीय समाज की सामासिक संस्कृति के जिस परिवेश में यहाँ के युवा पलते-बढ़ते हैं, उसमें पाश्चात्य मुल्कों की मेट्रो पोलिटन कल्चर के प्रति जबरदस्त आकर्षण के बावजूद क्या उन जीवन-मूल्यों को वे आत्मसात कर पा रहे हैं? ‘विवाह’ संस्था में हजार खामियाँ हो सकती हैं, लेकिन क्या उसका कोई विकल्प उभर कर सामने आ रहा है? ‘लिव इन रिलेशनशिप’ या ‘सहजीवन’ में उसके विकल्प की छाया भी है क्या? युवा मन जड़ता के प्रतिरोध में विद्रोह करता है। यह स्वाभाविक है। ‘विवाह’ उसे जड़ लगता है, इसलिए वह पश्चिम के ‘लिव इन रिलेशनशिप’ की स्वच्छंदता के प्रवाह में बह जाता है, बगैर यह चिंतन किए कि क्या वह ‘विवाह’ का विकल्प बन सकता है? ‘विवाह’ हो या ‘लिव इन रिलेशनशिप’ दोनों में मूल है प्रेम, जिसकी खोज होनी चाहिए। प्रेम के कारण जो संबंध बनते हैं, स्त्री-पुरुष के संबंध, इनमें दो बातें निहित हैं कि जहाँ भारत में संबंध पहले शरीर से शुरू होता है और प्रेम बाद में पल्लवित होता है, वहीं पश्चिमी मुल्कों में पहले प्रेम होता है, फिर विवाह। देखा जाए तो शरीर स्थाई होता है और मन अस्थाई अर्थात चंचल। शरीर बदलता नहीं और मन बदलता रहता है। यही कारण है कि शरीर से आरंभ हुआ संबंध अस्थाई होने के कारण टूट जाता है। भारत में विवाह तमाम खामियों के बावजूद शीघ्र टूटता नहीं, जबकि उसमें प्रेम की सुगंधि प्रायः नहीं मिलती। बिना प्रेम के स्त्री-पुरुष दैहिक संबंध एक-दूसरे के प्रति की गई आत्मरति मात्र होती है। इसमें काम की जैविक अनिवार्यता की पूर्ति (बॉयोलॉजिकल नीड ऑफ सेक्स) मात्र होती है, जिसका मूल प्रेम में कोई स्थान नहीं होता। पूरब और पश्चिम के प्रेम-दर्शन में यही मौलिक अंतर है।

पश्चिम के, मन से आरंभ हुए प्रेम के प्रति युवाओं का आकर्षण स्वाभाविक है। देखा जाए तो प्रेम का आधार ही मन है। मन विज्ञान के कार्य-कारण या तर्क-वितर्क की परिधि से मुक्त होता है। मन का आधार शरीर है। इसलिए प्रेम शरीर से मन अर्थात स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। वस्तुतः यहीं प्रेम अध्यात्म का विज्ञान हो जाता है, जहाँ प्रेम को कामजनित माना गया। काम जितना शरीर का व्यापार होता है, उससे कहीं अधिक यह मन का व्यापार है। आमतौर पर मन से मन के जुड़ने को प्रेम नाम से जाना जाता है। तमाम विभिन्नताओं के बावजूद पूरे संसार में यह मान्य है कि इन सबके मूल में है काम। यहाँ जड़ है काम और उसका फूल है प्रेम। फूलों की सुगंध से हम जितना आनंदित हो लें, किंतु उसकी निरंतरता की ऊर्जा जड़ के सिंचन में है। जड़ के सिंचन के वगैर फूल की जो स्थिति होगी, वही काम के बिना प्रेम की होती है। प्रेम में खुशबू के लिए उसका कामजनित होना स्वाभाविक है। यही मन का व्यापार है। इस व्यापार में युवा मन इसलिए उलझ जाता है कि यहाँ प्रेम कामजनित है। फिर मनुष्य के भीतर कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं, जो आदिमकाल से लेकर आजतक पूर्ववत् है। प्रेम ऐसी ही एक आदिम प्रवृत्ति है, जो प्रत्येक युग के परिवर्तन से अप्रभावित रही है। चाहे आदम और ईव का आदिम युग रहा हो या फिर चाँद पर गाँव बसाने वाले आज का वैज्ञानिक युग। हर युग में प्रेम मनुष्य को आंदोलित करता रहा है। अब आज के जमाने पर ‘सह जीवन’ के नितांत दैहिक होने के चाहे जितने आरोप लगें, परंतु यदि मुम्बई जैसे विशुद्ध व्यावसायिक नगर में कोई युवक प्रेमिका द्वारा ठुकरा दिए जाने पर छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है अथवा कघरावली जैसे नितांत पिछड़े गाँव में सतीश और सरिता, यह जानते हुए भी कि पंचायत का फैसला कबिलाई हो सकता है, भरी सभा में उपस्थित होने का साहस जुटाकर मौत का शिकार होते हैं तो इस प्रकार की कारुणिक या साहसिक घटनाओं से साबित होता है कि प्रेम कोई ऐसी सघन अनुभूति है, जो विज्ञान और चेतना के सामयिक खाँचों में फिट नहीं बैठती। इसलिए महत्त्व ‘विवाह’ या ‘लिव इन रिलेशनशिप’ की सत्ता से कहीं अधिक उसमें निहित प्रेम का है, जिसकी तलाश के आधार पर ही उसकी मीमांसा की जानी चाहिए।

मनीषा यदि ‘विवाह’ से बिदकती है तो उसके मूल में उसकी बहनों सहित उसके माता-पिता का असफल दांपत्य है और आवरण में भी वह सहजीवन के प्रति अटूट लगाव रखती है। राकेश पिता बनने के लिए ‘रिश्ते का आवरण’ चाहता है। देखा जाए तो दोनों में कोई भी ‘विवाह’ से विद्रोह नहीं करता, वह सिर्फ अपनी सुविधा के जीवन की गारंटी न पाकर ही उससे बिदकता है। प्रेम की तलाश दोनों को है। उन दोनों को ही क्यों, सबको होती है प्रेम की तलाश! यही तलाश उसे ‘सहजीवन’ की ओर ले जाती है। इसी तलाश में वह ‘विवाह’ संस्था से विद्रोह करता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कोई भी धर्म या जाति बिना विवाह किए स्त्री-पुरुष का साथ रहना स्वीकार नहीं करता। इसलिए ‘विवाह’ और ‘सहजीवन’ संबंधों की मुक्ति नहीं, बल्कि संबंधों में प्रेम की तलाश है! कम-से-कम भारतीय परिवेश में तो यही है, इसलिए विश्व में तलाक की दर देखें, तो भारत में पश्चिमी मुल्कों की अपेक्षा यह अत्यंत न्यून है। एक आँकड़े के अनुसार स्वीडन में तलाक दर 54.9 प्रतिशत, अमेरिका में 54.8, डेनमार्क में 44.5, रूस में 43.3, ब्रिटेन में 42.6, जर्मनी में 39.4, फ्रांस में 38.3, कनाडा में 37.0, पुर्तगाल में 26.2, सिंगापुर में 17.2, इटली में 10.0, तुर्की में 6.0, जापान में 1.9, श्रीलंका में 1.5 तो भारत में केवल 1.1 प्रतिशत ही है।

इधर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भारत में विमर्श का नया दौर आरंभ हुआ है। इस नए तरह के संबंध को कानूनी मान्यता देने की वकालत करने वालों की जमात बड़ी होती जा रही है तो इस तरह के खुले स्वच्छंद संबंध से विवाह जैसी सामाजिक संस्था को चोट पहुँचने की आशंका की दुहाई देने वाले भी कम नहीं हैं। हालाँकि बीते दिनों उच्चतम न्यायालय ने अंतिम रूप से लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने से इनकार कर दिया, पर सामाजिक बहस को तो किसी कानून से रोका नहीं जा सकता। ‘विवाह’ और ‘लिव इन रिलेशनशिप’, (सह जीवन) के मूल में चाहे प्रेम की तलाश हो, परंतु दोनों की संरचना परस्पर प्रतिलोमी है। ‘विवाह’ स्वच्छंदता के खिलाफ एक सामाजिक अनुशासन है तो ‘लिव इन रिलेशनशिप’ इस अनुशासन का प्रतिरोध। ‘विवाह’ से पूर्व भी ‘सहजीवन’ था। ‘विवाह’ का अनुशासन तो उद्दालक ने बनाया। अपने बेटे श्वेतकेतु की शादी से। कहते हैं कि एक बार उद्दालक अपने दरबार में बैठा था, जहाँ उसकी पत्नी भी साथ थी। तभी वहाँ एक ब्राह्मण ने प्रवेश किया। कुछ समय बाद देखा गया कि उद्दालक की पत्नी उस ब्राह्मण के साथ चली गई। दोनों ने एक-दूसरे को पसंद कर लिया था। उद्दालक ने अपनी संगिनी (तब पत्नी को संगिनी ही कहा जाता था) से ब्राह्मण के साथ जाने का कारण पूछा तो उसने बेलाग कहा कि उसे वह अच्छा लगने लगा है और फिर यह उसकी अपनी स्वतंत्रता है कि वह किसके साथ रहे! उद्दालक को इससे धक्का लगा। उसने संगिनी के जीवन-भर साथ बंधे रहने की तरकीब के बारे में सोचना आरंभ किया। फिर उसने ‘विवाह’ संस्था का गठन किया और उसकी पूरी संरचना-विधि की परंपरा विकसित की। उसके बाद कोई स्त्री किसी के साथ अपनी मर्जी से चली जाए, उसकी इस स्वतंत्रता पर पाबंदी लग गई। उस अनुशासन का पालन आज तक हो रहा है। इस तरह, स्त्री-पुरुष के साथ रहने की परंपरा के निषेध से ही ‘विवाह’ संस्था का जन्म हुआ।

आज ‘विवाह’ संस्था को भी नाना प्रकार की जड़ता ने घेर लिया है, जिस कारण प्रेम उससे विलुप्त हो गया। अब उसके विकल्प में फिर से ‘सहजीवन’ की वकालत की जा रही है। युवाओं का मन ‘सहजीवन’ के लिए अधिक ललकता है। आज तक जिन युवा जोड़ों ने ‘सहजीवन’ को अपने जीवन का आधार बनाया, कहते हैं उनमें कोई भी जोड़ा सफल दांपत्य जीवन नहीं जी पाया। सन् 1974 के बिहार आंदोलन में अनेक युवा जोड़ों ने सहजीवन की घोषणा की थी, आज प्रायः सभी जोड़े तनाव में जी रहे हैं। समय-समय पर ‘विवाह’ के कितने ही अन्य विकल्पों की तलाश भी की गई, लेकिन कोई कालप्रवाह में टिक न पाया। आधुनिकता के नाम पर युवा जोड़ों ने कितने ही प्रयोग किए, परिवार या समाज से विद्रोह किए, पर ‘विवाह’ की सत्ता को वे हिला तक नहीं पाए। ‘सहजीवन’ में स्वच्छंदता का भाव अधिक प्रबल रहता है, जबकि दायित्व की भावना कम। प्रेम स्वच्छंद तो होता है, किंतु दायित्व से मुक्त नहीं। ‘विवाह’ में ये दोनों बातें होती हैं, इसलिए अनेक खामियों के बावजूद वह किसी भी प्रहार से हिल तक नहीं पाता। ‘सहजीवन’ को स्वीकार करना जितना सरल है, उसे निभाना उतना ही कठिन। उसे पग-पग पर नाना चुनौतियों का सामना करना होता है। उस कठिन व्रत को निभा ले पाने की क्षमता कम ही जोड़ियों में हो सकती है। आज स्थिति यह है कि बावजूद तमाम आधुनिकता और खुलेपन के भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में लड़कियाँ दुल्हन के जोड़े पहनने के अरमान को नहीं भूल पातीं और न ही लड़कों ने सेहरा बाँधना या घोड़ी चढ़ना ही छोड़ा है। मतलब यह कि जीवन किसी अंकगणित से नहीं चलता। वह चलता है आपसी समझदारी और रिश्तों में अटूट प्रेम के बंधन से। रिश्ते का नाम कुछ भी हो, उनमें यदि प्रेम नहीं है तो वह टिक नहीं सकता।

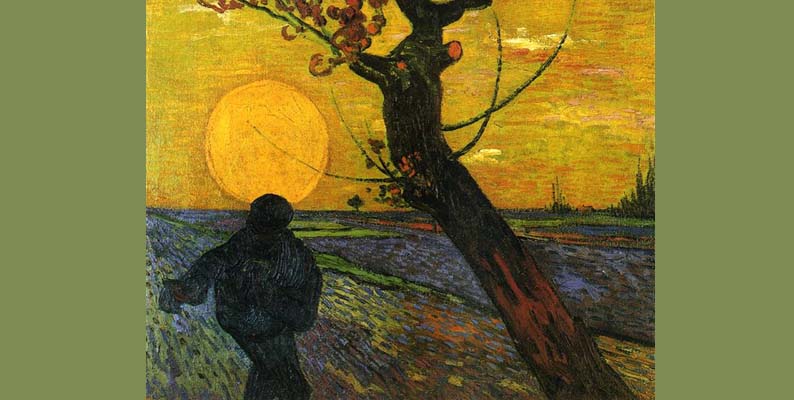

आज मनीषा और राकेश का रिश्ता अनाम होकर भी लड़खड़ा रहा है। उसके रिश्ते का कोई नाम होता, तब भी लड़खड़ा रहा होता। जाने कितनी मनीषा और कितने ही राकेश परस्पर साथ रहकर भी आज गहन अवसाद में जी रहे हैं। वे अवसाद में जीने को अभिशप्त हैं, क्योंकि ‘सहजीवन’ हो या ‘विवाह’, जिस किसी व्यवस्था को भी अपने लिए वे चुनते हैं, उनसे प्रेम की ऊर्जा उन्हें नहीं मिलती। प्रेम व्यवस्था में होता भी नहीं। वह तो अपने अंदर होता है। तो अपने अंदर प्रेम का स्रोत सूखता जा रहा है, जिसके कारणों की पड़ताल न कर किसी व्यवस्था की खामियों पर सिर धुनते रहते हैं। वे प्रेम को व्यवस्था में खोजते हैं और न मिलने पर हताश होते हैं। वे उसे अपने अंदर खोजें तो पता चलेगा कि जिस ग्लोबल गाँव में आज हम रह रहे हैं, उसके देवता ने हमारी ऋजुता-सहजता का हरण कर लिया है। हम भौतिक समृद्धियों एवं सुविधाओं की ऐसी अंधी दौड़ में शामिल कर लिए गए हैं, जहाँ हमारी भावना-संवेदना का कोई मोल नहीं है। आज आदमी आदमी नहीं, संसाधन या उपभोक्ता है। सारे जीवनमूल्य तिरोहित हो गए। अपनेपन की जमीन ही न रही तो प्रेम की खेती कैसे होगी! प्रेम की जमीन बंजर होती जा रही है। समय रहते यदि अपनेपन की इस जमीन की ऊर्वरता की रक्षा न की गई तो मनीषा और राकेश जैसे युवक-युवतियों का अवसाद इस देश को कहाँ ले जाएगा, कहना कठिन है! ग्लोबल गाँव के देवता अपने पूँजी साम्राज्य के विस्तार में भावना-संवेदना की खेती ही नहीं, किसी भी खेती की ऊर्वरता को खत्म कर उसे बंजर बनाने को तत्पर हैं, इसलिए समय रहते हमारे रचनाकारों-बुद्धिजीवियों को इस पूँजी संस्कृति के प्रतिरोध में जनसंस्कृति की धार तेज करने में सक्रिय होना चाहिए। क्या इस बर्बर समय में प्रेम को बचाए रखने की जुगत हमारे रचनाकार नहीं करना चाहेंगे?