राहुल सांकृत्यायन की विदेश-यात्रा

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 April, 2025

राहुल सांकृत्यायन की विदेश-यात्रा

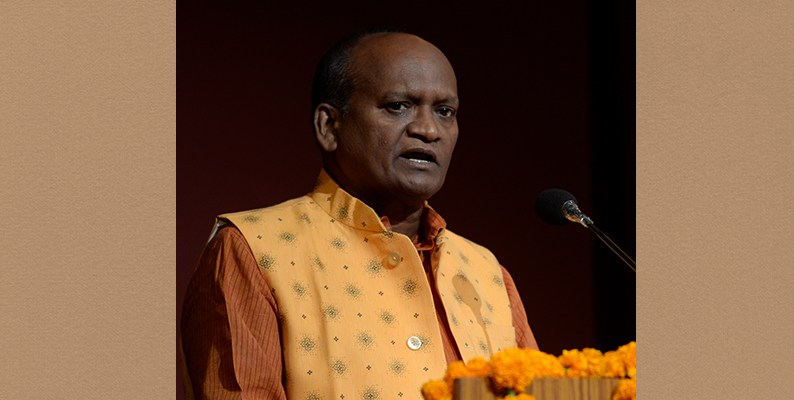

भारतीय ज्ञान परंपरा के ख्यात लेखक महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने ज्ञान की खोज में देश-विदेश की अविराम यात्राएँ कीं। अपनी यात्राओं के विपुल अनुभवों को लेकर उन्होंने शताधिक पुस्तकों की रचना की, जिनमें ‘मेरी जीवन-यात्रा’ (छह खंड), ‘दर्शन-दिग्दर्शन’, ‘वाइसवीं सदी’, ‘भागो नहीं दुनिया को बदलो’, ‘बोल्गा से गंगा’, ‘दिमाग़ी ग़ुलामी’, ‘घुमक्कड़ शास्त्र’, ‘यात्रा के पन्ने’ आदि प्रमुख हैं। अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा उन्होंने देश-दुनिया की घुमक्कड़ी में बिताई। उन्होंने ‘घुमक्कड़ी को मनुष्य का आदि सनातन धर्म माना है, जिसके बग़ैर दृष्टि की व्यापकता और विचारों की गहराई नहीं पाई जा सकती। यह घुमक्कड़ धर्म ही है जो किसी जात-पात को नहीं मानता। यह एक बेहद काव्यात्मक और मधुर रस है।’ देखा जाए तो यायावरी राहुल सांकृत्यायन के जीवन-गति का पर्याय रही है, जो उनके छुटपन से अंत तक साथ रही। यात्रा ने उनकी जीवन-दृष्टि को विस्तार ही नहीं दी, अपितु देश-दुनिया से संपृक्ति का चित्र नई आख्यायिकाएँ भी रचीं। अपनी ‘घुमक्कड़ शास्त्र’ नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा भी ‘मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं, वह जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है। जिसने इसको छोड़ा, वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है।’

राहुल जी की यात्राएँ ही उन्हें ज्ञान के शिखर तक पहुँचाती हैं। ‘यात्रा और घुमक्कड़ी’ को वे अपने जीवन का धर्म समझते रहे। वे सदैव जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहे, जिसकी वजह से घुमक्कड़ी की ओर ध्यानस्थ हुए। उन्होंने देश-विदेश की विपुल यात्राएँ कीं, विशेषकर विदेश यात्राएँ। उनकी विदेश यात्राओं में कतिपय विशेषताएँ देखी जा सकती हैं। उन्होंने 1927 ई. से अपनी विदेश यात्राओं का आरंभ किया। सबसे पहली यात्रा श्रीलंका की थी। कालक्रम से उन्होंने नेपाल, तिब्बत, चीन, ईरान, जापान, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया, मंचूरिया सहित अनगिन देशों की यात्राएँ कीं। उन्होंने तिब्बत की चार बार यात्राएँ की और वहाँ की जीवन-संस्कृति के गर्भ में बौद्ध ज्ञान-संस्कृति को लक्ष्य करते हुए तद्संबंधित दस्तावेजों को संग्रहित नहीं किया, अपितु उस दौरान तिब्बती लिपि में दस हज़ार से भी अधिक पांडुलिपियाँ भारत लेकर आए। उन सभी पांडुलिपियों को उन्होंने ख्यात इतिहासज्ञ काशीनाथ जायसवाल संस्थापित बिहार रिसर्च सोसायटी, पटना में संरक्षित किया। अपनी यात्राओं से उन्होंने मूर्तियाँ, चित्र, आभूषण आदि भी एकत्र किए। अपनी यात्राओं के अनेक वृत्तांत भी लिखे; जिनमें लंका, जापान, ईरान, कोरिया, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में एक वर्ष आदि की चर्चा तो धूम से होती है।

अपने स्कूली दिनों में ही उन्होंने अपनी पाठ्य-पुस्तक में कवि कपोतराज की एक पंक्ति पढ़ी थी–

‘सैर कर दुनिया की ग़ाफ़िल, ज़िंदगानी फिर कहाँ।

ज़िंदगानी गर कुछ रही तो, नौजवानी फिर कहाँ!’

इस पंक्ति का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जीवनपर्यन्त घुमक्कड़ी के लिए वे प्रवृत्त हो गए। उनकी इस उक्ति में ही ‘घुमक्कड़ी का दर्शन’ का मर्म समाहित हो गया। देशाटन, स्थान-दर्शन और विभिन्न दुर्गम यात्राओं से संबंधित उन्होंने 22 पुस्तकों की रचना की, जिसके द्वारा इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और समूची समाज व्यवस्था का ही ज्ञान नहीं होता; अपितु सभ्यता संघर्ष की विकास-गाथा के भी दर्शन होते हैं। उनकी उल्लेखनीय पुस्तकों में नेपाल (1927-28), तिब्बत में सवा वर्ष (1931), मेरी यूरोप यात्रा (1932), मेरी तिब्बत यात्रा (1934), जापान (1935), ईरान (1936), रूस में पच्चीस मास (1951), यात्रा के पन्ने (1951), एशिया के दुर्गम भूखंडों में (1956), चीन में कम्यून (1959), सोवियत भूमि (1938), सोवियत मध्य एशिया (1947), घुमक्कड़ शास्त्र (1949) आदि शामिल हैं। ‘यात्रा के पन्ने’ शीर्षक पुस्तक की भूमिका में राहुल जी ने लिखा–‘मेरी चारों तिब्बत यात्राओं (1929, 1934, 1936, 1938 ई.) को हुए आज तेरह वर्ष हो चुके हैं, लेकिन तिब्बत ने जैसे अपने भीतर शताब्दियों को ताजा बनाए रखा, उसी तरह से इतिहास की दृष्टि से वह अब भी अचल सिद्ध होता, किंतु अब वहाँ शताब्दियों का परिवर्तन वर्षों में होने लगा है। भारत और तिब्बत की जिन सांस्कृतिक अनमोल निधियों को मैं वहाँ के मठों में देख आया था, अब उनके गुणग्राहक वहाँ पैदा हो गए हैं और आशा है कि इतिहास के प्रेमियों के लिए, भारत और चीन के संबंध को और सुदृढ़ करने के लिए यह निधियाँ प्रकाश में आएँगी।’

राहुल जी बहुआयामी चेतना के घुमक्कड़ विद्वान थे। उनका मानना था कि घुमक्कड़ी से मनुष्य में समता-दृष्टि उत्पन्न होती है। वे स्थितप्रज्ञ हो विश्व की संस्कृति को मनुष्य के विकास के हित में परखने-निरखने की आत्मऊर्जा प्राप्त करते हैं। अपनी यूरोप यात्रा के क्रम में वे फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी भी गए। परंतु पाश्चात्य संस्कृति के दर्शन से अधिक वे व्रात्य संस्कृति से होते हुए बौद्ध संस्कृति के दर्शन से अधिक प्रभावित हुए और किंचित इन्हीं कारणों से कालांतर में जापान-कोरिया के संस्कृति-दर्शन की ओर उन्मुख हुए। वास्तव में घुमक्कड़ी स्वभाव वाले राहुल सांकृत्यायन सार्वदेशिक दृष्टि की ऐसी जाज्वल्यमान प्रतिभा थे, जिनकी साहित्य, दर्शन, इतिहास, संस्कृति सहित सभी अनुशासनों पर समान पकड़ थी। ऐसे विलक्षण मनीषी को अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्मृतिलोप जैसी सांघातिक अवस्था से भी गुज़रना पड़ा। हालाँकि चिकित्सार्थ वे मास्को भी ले जाए गए, पर उनकी घुमक्कड़ी वृत्ति को बाँधा नहीं जा सका! वे मास्को से दिल्ली आ गए। राहुल जी ने एक जगह अपनी घुमक्कड़ी वृत्ति के बारे में लिखा भी है, कि ‘मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। दुनिया दु:ख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ओर से ही। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था।… आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार ख़ून की नदियाँ बहाई है, इसमें संदेह नहीं और घुमक्कड़ों से हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि वे ख़ून के रास्ते पकड़ें, परंतु घुमक्कड़ों के क़ाफ़ले न आते-जाते तो सुस्त मानव जातियाँ सो जाती और पशु से ऊपर नहीं उठ पाती। अमेरिका अधिकतम निर्जन सा पड़ा था। एशिया के कूपमंडूक को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गई, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। दो शताब्दियों पहले तक आस्ट्रेलिया ख़ाली पड़ा था। चीन-भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अक्ल नहीं आई कि जाकर वहाँ अपना झंडा गाड़ आते!’ एतदर्थ समझा जा सकता है कि घुमक्कड़ी की चेतना ही नहीं, उसकी लाभ-हानि से भी वे परिचित रहे। घुमक्कड़ी को उन्होंने अपनी ताक़त बनाई और उसका लाभ भारत सहित पूरी मानव जाति को पहुँचाया। अपने विश्व यात्रा-दर्शन के व्यापक परिप्रेक्ष्य की उन्होंने अनेक स्थानों पर विशद चर्चा की है। अपनी पुस्तक ‘घुमक्कड़ शास्त्र’ में ही वे लिखते हैं–‘आदमी जब अछूती प्रकृति और उसकी और संतानों में जाकर महीनों और साल बिताता है, उस वक्त भी उसे जीवन का आनन्द आता है, वह हर रोज़ नए-नए आविष्कार करता है। कभी इतिहास, कभी नृवंश, कभी भाषा और कभी दूसरे विषयों में खोज करता है। …घुमक्कड़ी लेखक और कलाकार के लिए धर्म-विजय का प्रमाण है। वह कला विजय का प्रमाण है और साहित्य विजय का भी। वस्तुत: घुमक्कड़ी को साधारण बात नहीं समझनी चाहिए। यह सत्य की खोज के लिए, कला निर्माण के लिए, सहभावनाओं के विस्तार के लिए महान दिग्विजय है।’

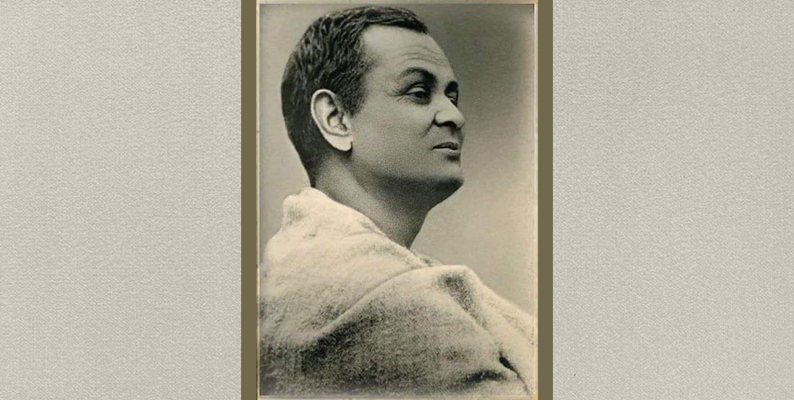

लगभग 150 पुस्तकों के रचयिता एवं तीस भाषाओं के जानकार पं. राहुल सांकृत्यायन की विदेश यात्राओं के मूल में उनकी यायावरी थी और किंचित इसी कारण उनमें वैचारिक अस्थिरता भी देखी गई। हिंदी भाषा में यात्रा-साहित्य के पितामह कहे गए। कर्मयोगी योद्धा के रूप में उन्होंने बिहार को 1940 ई. के किसान आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, जिस दौरान एक वर्ष जेल में भी रहे। जेल प्रवास में ही ‘दर्शन दिग्दर्शन’ नामक पुस्तक की रचना की। वे मानते रहे कि ‘समदर्शिता ही घुमक्कड़ी का एकमात्र दृष्टिकोण है और आत्मीयता उसके हरेक बर्ताव का सार।’ इसी भाव से 9 अप्रैल, 1893 ई. को उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ के एक गाँव पंदाहा में जन्में राहुल सांकृत्यायन ने सन् 1910 ई. में जो घर छोड़ा, 33 वर्षों बाद 1943 ई. में ही अपने ननिहाल पंदाहा लौटे। घुमक्कड़ी स्वभाव वाले राहुल जी में सार्वदेशिक दृष्टि की ऐसी अद्भुत प्रतिभा थी, कि दर्जनाधिक अनुशासनों पर उनकी समान पकड़ बनी रही। सनातनधर्मी थे, पर आगे चलकर बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। इसी वजह से मूल नाम केदार पांडेय नाम त्याग कर राहुल सांकृत्यायन हो गए। बौद्ध दर्शन का गंभीर अध्ययन किया, पर भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मवाद को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अधिकांशत: बौद्ध देशों की यात्राएँ की और जिन देशों में भी ज्ञानतत्व मिले, सब बटोर कर भारत ले आए।

विदेश यात्राओं में तिब्बत की यात्रा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। पहली तिब्बत यात्रा अत्यंत कष्टप्रद रही, लेकिन तमाम विघ्नों को पार करते हुए वे तिब्बत पहुँचे। उनके निकट रहे हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक डॉ. प्रभाकर माचवे ने उनकी इस पहली तिब्बत यात्रा का रोचक आख्यान दर्ज किया है–‘1928 में तिब्बत जाना आसान नहीं था। नेपाल मार्ग से होकर गुप्त रूप से वहाँ जाया जा सकता था। रक्सौल और अमलेखगंज होते हुए वे शिवरात्रि का लाभ उठाकर वहाँ पहुँचे। काठमांडू के महाबौद्ध स्तूप में वे डूक्-पा लामा से मिले। लद्दाख के हेमिस लामा से उन्हें एक उत्तम अनुशंसा पत्र मिल चुका था। यहाँ राहुल नेपाली बन कर डुक्-पा लामा के शिष्यों में एक बन गए। पर लामा एल्मोन गए ही नहीं, जहाँ राहुल उनसे मिलने वाले थे। बल्कि वे ग्नेनाम पहुँचे। वे यहाँ उन घुमंतू व्यापारियों के साथ हो लिए, जो याकों पर नमक ले जाते थे और नेपाल में उसे चावल या अनाज के बदले बेचते थे। राहुल डुक्-पा लामा से मिले। मारकोसी और तातापानी से होते हुए, उनके दल में से एक होकर, उनके दल में से एक हो गए। राहुल जी ने अपना नाम देवांग बताया, जो खुन्नू (किनौर) में पैदा हुए हैं और रोग के अवतारी लामा के चेले हैं।’ राहुल जी तिब्बत जाने के लिए व्यग्र थे। उनकी प्रमुख समस्या थी ‘लाभ-चिक’ अर्थात भूमि-सीमा पार करने का अनुमति पत्र किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। संयोगवश राहुल जी कभी बोधगया में मंगोल भिक्षु से मिले थे, उसी से भेंट हो गई और उसने ही दो-चार बार पत्र ला दिए। इस प्रकार से तिब्बत की दुर्गम यात्रा मुश्किलों भरी रही, पर हो गई।

राहुल जी की हर विदेश यात्रा की अलग-अलग कहानी है। पर वे जिन देशों की भी यात्रा करना चाहे, वे होते गए। उनकी हर यात्रा सोद्देश्य ज्ञानार्जन के लिए होती। घुमक्कड़ी उनके लिए सैर-सपाटा थी भी नहीं। तिब्बत ही नहीं, 1935 ई. में जापान-कोरिया की यात्रा भी बौद्ध दर्शन विषयक अनगिन दस्तावेजों की प्राप्ति के उद्देश्य से की गई, जिसका विस्तार मंचूरिया, सोवियत संघ, ईरान आदि की यात्राओं से पूरी हुई। यायावरी के अनुभव से उन्होंने केवल घुमक्कड़ी साहित्य की ही रचना नहीं की, बल्कि इतिहास विषयक पुस्तकों ‘मध्य एशिया का इतिहास’ (दो खंड), ‘ऋग्वैदिक आर्य’, ‘अकबर’, ‘सोवियत शासन का इतिहास’ (दो खंड), ‘मानव की कहानी’ और ‘भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापक’ (अनुवाद) में भी उसका पूरा-पूरा लाभ लिया। उनके धर्म, दर्शन एवं संस्कृति विषयक पुस्तकें बौद्ध दर्शन, वैज्ञानिक भौतिकवाद, दर्शन-दिग्दर्शन, बौद्ध संस्कृति, तिब्बत में बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म की रूपरेखा, नवदीक्षित बौद्ध आदि के लेखन में उनकी यायावरी के ज्ञान-दर्शन मिलते हैं। विदेशी यात्राओं से जो सभ्यताओं के संघर्ष से संस्कृति-दर्शन के ज्ञान-विकास की जानकारी मिली, उसका सदुपयोग उन्होंने अनेक पुस्तकों के लेखन में किया।

यात्रा-साहित्य को समृद्ध करने वाले राहुल सांकृत्यायन बहुभाषाविद् और महान घुमक्कड़ थे। देश-विदेश की सैर करते हुए उन्होंने अनेक दुर्लभ ग्रंथों की खोज की एवं उनका अध्ययन किया। उनके लेखन में इतिहास-दर्शन की झलक मिलती है तो उनके जिज्ञासु प्रवृत्ति के पुरातत्व का भाव भी मिलता है। एक समय वे अपनी सक्रियता में साम्यवादी विचारधारा के साथ भी रहे, लेकिन कालांतर में हिंदी-हिंदुस्तानी के विवाद में हिंदी के लिए उन्होंने साम्यवादी विचारधारा से मुक्ति पा ली। ऐसे महान घुमक्कड़ लेखक का निधन 14 अप्रैल, 1963 ई. में दार्जिलिंग प्रवास में हुआ।