भारत में किसानी

- 1 April, 2015

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 April, 2015

भारत में किसानी

भारतीय रिजर्व बैंक के 80 साल पूरे होने पर मुंबई में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बैंकों को किसानों को कर्ज देने में उदारता बरतनी चाहिए। किसानों की मदद करने में कोई बैंक डूब नहीं जाएगा। उन्होंने बैंकों से पूछा, क्या हम बैंकिंग व्यवस्था के हाथ इतने नहीं पसार सकते कि कम से कम किसानों को कर्ज के कारण खुदकुशी न करनी पड़े? मैं नहीं मानता कि इसमें कोई बैंक डूब जाएगी? हमारा किसान आत्महत्या करता है तो इसका दर्द सिर्फ अखबारों के पन्नों या टी.वी. स्क्रीन पर ही नहीं उभरना चाहिए। उन्होंने पूछा कि जब किसान मरता है तो क्या बैंकिंग सेक्टर के दिल को हिलाता है? साहूकार से पैसे लेने के कारण कभी-कभी किसानों के मरने तक की नौबत आ जाती है।

प्रधानमंत्री के इस भाषण में कई ऐसे अंतर्निहित तथ्य हैं, जिसके उद्घाटन से आजादी के 67 वर्षों बाद भी भारतीय विकास की असलियत सामने आती है। आज खेती करना काफी महँगा हो गया है, जिसके साधनों की पूर्ति के लिए किसानों को कर्ज लेना पड़ता है। आखिर खेती करना महँगा क्यों हो गया है? जाहिर है कि आज के अधिकांश किसानों को खेती के पारंपरिक तरीके पर ही निर्भर रहना होता है। सिंचाई के लिए भी उन्हें वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। समय पर मानसून आया तो ठीक, अन्यथा सारी किसानी-व्यवस्था चरमरा जाती है। इन सबके ठीक रहने पर भी संकट किसानों का पीछा नहीं छोड़ता। किसान बताते हैं कि जब खलिहानों में फसल तैयार होती है, तब उसके वाजिब दाम तक उन्हें नहीं मिलते। बाजार का अर्थशास्त्र भी ऐसा है कि जब कोई फसल तैयार होती है, तब कुछ माह के लिए उसके भाव गिर जाते हैं। फसल किसानों के घर न जाकर पूँजीपतियों के गोदामों में बंद हो जाती है। बाद को अभाव होने पर वही फसल पूँजीपतियों के गोदामों से निकलती तो है, पर कई गुने अधिक कीमत पर। किसान फसल उपजा कर भी वाजिब दाम न मिलने के कारण कंगाल हो जाता है और पूँजीखोर उन्हीं फसलों को कुछ माह गोदामों में छिपाकर मालामाल हो जाता है। सरकार द्वारा किसानों की फसल खरीद योजना पूँजीखोरों के कारण फाइलों में ही सिमटी रह जाती है। आखिर सत्ता पूँजी की चेरी जो ठहरी! एक तरह से किसानों की फसलों की लूट है यह! पहले साहूकार लूटते थे किसानों की फसलों को, अब लोकतंत्र में पूँजीखोर लूटते हैं!

किसानों के देश भारत में खेती के अर्थशास्त्र का यह एक पक्ष है। आजादी के 67 सालों के बाद भी अधिकांशतः किसान खेती के लिए बारिश पर ही निर्भर रहते हैं। बारिश हुई तो किसानों की हाड़ तोड़ मेहनत के कारण फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन यदि बारिश न हुई तो फिर किसानों के जातीय शोषण का दौर शुरू हो जाता है, जो अनेक बार उनके ‘आत्महत्या करने को विवश होने’ तक जाता है। आज भी किसान खेती के पारंपरिक तरीके पर निर्भर क्यों हैं? जाहिर है, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की हैसियत किसानों की नहीं है और न ही उन्हें कोई प्रशिक्षण मिला होता है। यहीं उन्हें मदद के लिए बैंकों के सहारे की जरूरत पड़ती है, जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। अनेक राज्यों में निजी बैंकों से उन्हें कड़ी शर्तों पर कर्ज मिलते तो हैं, पर इसके लिए अच्छी फसल होने पर उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होती है और यदि अच्छी फसल न हो तो फिर तो उसकी शामत ही आ जाती है। मजबूरन छोटे-छोटे किसान खेती छोड़ शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं और वहाँ दिहाड़ी-मजदूरी पर ही अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। अब खेती पर किसान अड़े रहें तो उसकी अंतहीन दुर्दशा और खेती छोड़ शहरों में खेती-मजूरी करें, तो फिर जानवरों सी जिंदगी जीने को अभिशप्त रहें! आखिर करें क्या वे?

बैंक किसानी क्षेत्र में कर्ज देना नहीं चाहते। छोटे-मझोले किसानों को तो और नहीं! किसानों को कर्ज देना बैंक सुरक्षित नहीं मानते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बैंक किसानों को कर्ज दे। उसके पैसे डूबेगे नहीं। बल्कि बैंक किसानों को कर्ज देने में उदारता बरते। प्रधानमंत्री के इस कथन का निहितार्थ क्या है? इसे समझना हो तो रिजर्व बैंक के ही स्थापना दिवस समारोह में दिए गए उसके गवर्नर रघुराम राजन का वक्तव्य देखना चाहिए। राजन कहते हैं कि ‘बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को काफी कर्ज दे रखा है। बैंकों को ऐसे कर्ज देते समय अपनी वित्तीय स्थिरता से समझौता नहीं करना चाहिए।’ उसी समारोह में राजन ने एक चौकाने वाला वक्तव्य भी दिया। वह कहते हैं कि ‘दिसंबर 2014 तक बैंकों के फँसे कर्ज की राशि 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन कोयला खदानों का आवंटन रद्द किया, उसका भी असर बैंकों पर पड़ा। राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूती काफी मुश्किल से मिलती है, इसलिए उनकी बाहर से भी हिफाजत होनी चाहिए।’ राजन के इस कथन के मर्म को समझने के लिए बैंकों की कार्य प्रणाली पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा। आखिर किस क्षेत्र को बैंक आसानी से कर्ज देना चाहता है?

कोई आम आदमी किसी बैंक से किसी तरह का कर्ज लेता है, तो उसे अनेक जटिल प्रक्रिया पूरी करनी होती है। फिर कर्ज मिलने के साथ ही उसे कर्ज की मासिक किस्तें, जिसे बैंक की भाषा में इ.एम.आई. कहते हैं, चुकाने की चिंता सताने लगती है। मासिक किस्तों को चुकाने में किसी कारण से विलंब हो जाए या फिर उसमें किसी तरह से अनियमितता हो जाए, तो बैंक उसे चेतावनी देता है या फिर उस पर जुर्माना लगाता है। कर्ज न चुका पाने की स्थिति में उसके घर-मकान की कुर्की-जब्ती तक हो जाती है। लेकिन जो बैंकों के बड़े-बड़े बकायेदार होते हैं, जिनकी पहुँच ऊँची होती है, जो बड़े-बड़े कल-कारखानों के मालिक होते हैं, वे बैंकों की कार्रवाई से बचे रहते हैं। सरकारी बैंकों के बड़े-बड़े बकायेदार पहले तो भुगतान टालते रहते हैं, फिर माँग करते हैं कि उनकी देनदारी का पुनर्गठन किया जाए। बैंक ऐसा कर भी देते हैं और इस तरह भुगतान में सहुलियतों के नाम पर उसकी देनदारी घटा दी जाती है। फिर भी बैंक उन बड़े-बड़े बकायेदारों से अपना पूरा कर्ज वसूल नहीं पाता और उनका बहुत सारा रकम डूब जाता है। ऐसे डूबे रकम को वे बैंक के बट्टे खाते में डाल देता है, जिसे बैंकों की शब्दावली में एन.पी.ए. यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। बताते हैं कि बीते पाँच वर्षों में सरकारी बैंकों में लाखों करोड़ रुपये की राशि एन.पी.ए. की भेंट चढ़ चुकी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन खुद बता रहे हैं कि दिसंबर-2014 तक सरकारी बैंकों में कोई 3 लाख करोड़ रुपए एन.पी.ए. ने उदरस्थ किए। ये तो सरकारी आँकड़े हैं। वास्तविकता तो इससे कहीं अधिक होगी।

देश में मनमोहन सिंह की सरकार ने जब किसानों की कर्ज माफी के लिए 60 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी, तब आर्थिक सुधारों के पैरोकारों ने काफी बवाल मचाया था। उनका कहना था कि यह तो सरकारी खजाने की सरासर लूट है। मीडिया ने भी उसे सरकारी खजाने की बंदरबाट करार दिया था। आर्थिक हालात से जर्जर भारतीय किसानों को सब्सिडी दिए जाने पर जो लोग उसे सरकारी खजाने की लूट बताते हैं, वे कभी एन.पी.ए. को लेकर शोर नहीं मचाते। किसानों की मदद करने पर सरकार की बखिया उधेड़ने वाले पूँजीपतियों द्वारा सरकारी खजाने को चूना लगाने पर चुप लगा जाते हैं। आखिर क्यो? फिर सरकार या रिजर्व बैंक एन.पी.ए. की जो रकम बताता है, वह तो वास्तव में सरकारी बैंकों में डूबी रकम से काफी कम ही होती है, क्योंकि इसमें कर्जे के पुनर्निधारण के तहत की गई रियायतों का हिसाब तो शामिल ही नहीं होता। एन.पी.ए. प्रायः हर साल सुरसा के मुँह की तरह बढ़ता ही जाता है। अब रिजर्व के ही रिपोर्ट को मान लिया जाए तो उसके अनुसार वर्ष 2015 के मार्च में एन.पी.ए. कुल कर्जें का जहाँ 4.1 प्रतिशत था, वह सितंबर तक 4.5 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। एन.पी.ए. का यह आँकड़ा भयावह तो है ही, भारत में सरकारी बैंकों की कार्य-प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। हालाँकि इस मुद्दे पर सरकार की दलील होती है कि एन.पी.ए. का अनुपात उस सीमा तक अभी नहीं बढ़ा है कि सरकारी बैंकों के भविष्य की चिंता करनी पड़े। उनके पास पर्याप्त पूँजी आधार है। जाहिर है कि ऐसी दलीलों का कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने तक ही सीमित होता है? पूँजी कारोबारियों का ऐसा दबदबा होता है कि बैंक क्षेत्र उनका कुछ बिगाड़ तक नहीं पाते। देखा जाए तो एन.पी.ए. वास्तव में बैंकों द्वारा कर्ज मंजूर करने में राजनीतिक दखलंदाजी, आर्थिक भ्रष्टाचार और क्रोनी कैपिटलिज्म यानी याराना पूँजीवाद की देन है। अकूत राशि के कई कर्ज प्रस्तावित परियोजना की व्यावहारिकता और जोखिम का आकलन किए वगैर या फिर उसे नजरअंदाज करके जारी कर दिए जाते हैं। ऐसे कई मामलों में बैंक की अपनी भी चूक हो सकती है, पर अधिकांश मामलों में आवेदक रसूख वाले होते हैं और उनकी राजनीतिक सत्ता-शिखर तक पहुँच ही काम करती है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि बैंकों ने आधारभूत संरचना क्षेत्र में काफी कर्ज दे रखा है, जिसे अब बंद कर देना चाहिए। रघुराम राजन सरकारी बैकों को आगाह करते हैं कि वे कर्ज मंजूर करने से पहले परियोजनाओं से संबंधित दावों की व्यावहारिक पड़ताल बारीकी से कर लें तथा जोखिमों को नजरअंदाज न करें। इसके बावजूद देखा यह जा रहा है कि एन.पी.ए. पर अंकुश लगने की बजाए उसमें लगातार बढ़ोत्तरी ही होती चली गई। इससे इतना तो साफ है कि सार्वजनिक बैंकों में कर्जे की लूट रोकने में सरकार की इच्छाशक्ति में घोर कमी है। देश का वित्तमंत्री यह तो चाहता है कि बैंकों के व्याज दर में कटौती कर दी जाए, लेकिन वह सार्वजनिक बैंकों के बड़े बकायों की वसूली को लेकर कतई चिंतित नहीं दिखता।

बड़े बकायेदारों के प्रति आपराधिक नरमी और जरूरमंद किसानों को कर्ज देने में घोर कोताही बताता है कि सार्वजनिक बैंक पूँजी बाजार के घोर दवाब में काम करता है, जिसके प्रति सरकार की परोक्ष रजामंदी होती है। सार्वजनिक बैंकों का पूँजीपतियों के हक में जमकर दोहन होता है, लेकिन किसान-मजदूर से लेकर आम आदमी के पक्ष में वह उदार नहीं है, जिसकी अपेक्षा प्रधानमंत्री अपने भाषणों में व्यक्त करते हैं। पूँजीवादी व्यवस्था के पैरोकार सब्सिडी आदि के पक्ष में कभी नजर नहीं आते, क्योंकि यह उन्हें राजकोष का घोर अपव्यय नजर आता है, जबकि एन.पी.ए. के माध्यम से लाखों करोड़ रुपये डकारे जाने पर उनका तर्क होता है कि यह चिंताजनक नहीं है क्योंकि सरकारी बैंकों के पास पर्याप्त पूँजी आधार है। देश के लिए पर्याप्त अन्न उत्पादन के बावजूद किसान कमरतोड़ महँगाई तले तबाह हो रहे हैं। देश में किसानों का जीवन दूभर हो गया है। सरकारी आँकड़े ही बताते हैं कि देश के 52 प्रतिशत किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। उसकी स्थिति कितनी भयावह है, यह इसी तथ्य से जाना जा सकता है कि हिंदी भाषी राज्यों की तुलना में विकसित माने जाने वाले राज्य तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में ही किसानों की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आँकड़े बताते हैं कि तमिलनाडु में 82.5 प्रतिशत किसान, आंध्रप्रदेश में 92.9 प्रतिशत और इसी राज्य से निकले तेलंगाना में 89.1 प्रतिशत किसान बैंकों के कर्ज तले अधमरे हुए जा रहे हैं। जब उन राज्यों का ये हाल है तो हिंदी भाषी राज्यों की क्या स्थिति होगी, सहज ही कल्पना की जा सकती है। इस स्थिति का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि देश के 40 प्रतिशत खेतिहर किसान बैंकों की अपेक्षा साहूकारों से ही कर्ज लेना पसंद करते हैं, यह जानते हुए भी कि उसके मकड़जाल में फँसने के बाद वहाँ से निकल पाना उनके लिए आसान नहीं होगा।

किसानों के देश भारत में आखिर उन छोटे-मझोले किसानों को राहत कहाँ से मिलेगी, जो अपनी ही जमीन में अपने ही लोगों द्वारा छले जा रह हैं? अपने ही देश में अपनों के ही शोषण से तंग आकर वे कब तक आत्महत्या करने को अभिशप्त होते रहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के विकास के नाम पर सार्वजनिक बैंकों की राशि की एन.पी.ए. द्वारा लूट मची हुई है, जिसकी आड़ में कृषि को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र मानकर किसानों को आसानी से कर्ज दिलाना मुश्किल कर दिया गया है और जिसके कारण वे साहूकारों के जाल में फँसकर आत्महत्या का मार्ग चुन रहे हैं। आखिर इस व्यवस्था में बदलाव कैसे लाया जाएगा! प्रधानमंत्री किसानों को कर्ज देने में उदारता बरतने की सलाह देते हैं और रिजर्व बैंक के गवर्नर कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को अब कर्ज देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार अधिक है और कर्ज डूब जाते हैं। आखिर इन द्वंद्वों से किसान कैसे निकले? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय किसानों को रिझाने मात्र के लिए ही प्रधानमंत्री उनके पक्ष में भाषण दे रहे हैं, जबकि उनके अनेक निर्णय बताते हैं कि उनसे देश के पूँजीपतियों को ही फायदा पहुँचा। अवकाश से लौटने के बाद अब तो राहुल गाँधी भी संसद में किसानों के पक्ष में बोलते हुए प्रधानमंत्री को पूँजीपतियों का हितैषी बता रहे हैं। राहुल गाँधी या रिजर्व बैंक के गवर्नर के कथन में सच्चाई जो भी हो, परंतु देश के किसानों के हक में तो योजनाओं को मूर्त रूप देना ही होगा। किसान भारत की रीढ़ हैं तो किसान और किसानी कर्म को हर तरह से संरक्षित किया ही जाना चाहिए। भारत में किसानी को मानसून, साहूकार आदि के हवाले छोड़ना किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। एक तरफ धरती तप रही है तो दूसरी तरफ किसानी संकट में है।

भारत में देखा जाए तो काफी पहले से ही किसान को उद्योग पूर्व सभ्यता के प्रतिनिधि और उद्योगों को आधुनिक तकनीकी सभ्यता का प्रतीक मानकर दोनों के अंतर्विरोध को स्थायी मानने का चलन रहा है। इन कारणों से सामान्य किसान की एक रोमानी पिछड़े हुए समाज के व्यक्ति की छवि राजनीति के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन वह यथार्थपरक नहीं है। सच्चाई यह है कि आज किसान भी आधुनिक समाज का हिस्सा है और किसानी एक अत्यावश्यक आर्थिक गतिविधि, जो उद्योगों की विरोधी नहीं, पूरक है। इसलिए आवश्यक है कि किसान और किसानी को अत्याधुनिक आर्थिक एवं तकनीकी औजारों के माध्यम से जरूरी सुरक्षा एवं संसाधन उपलब्ध कराये जाएँ, ताकि किसानीकर्म में मौजूद असुरक्षा एवं पिछड़ापन कम हो सके। मसलन किसानों के लिए ऐसी कारगर बीमा योजना की व्यवस्था की जा सकती है जिसमें बाजार आधारित मूल्य मिलने की गारंटी हो और उसमें किसानों को मौसम की मार से बचाए जाने का प्रावधान भी हो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका अधिक से अधिक रचनात्मक रूप से लोकोन्मुखी किए जाने की भी आवश्यकता होगी।

भारतीय राजनीति का महत्तम पक्ष पूँजी बाजार के हित में ही खड़ा नजर आता है जिसके कारण भी किसानों का कल्याण दूर-दूर तक नजर नहीं आता। ऐसे में हमारे बुद्धिजीवियों, रचनाकारों को ही देश के किसान-मजदूरों के पक्ष में चिंतन कर उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना होगा। आखिर भारत की किसानी व्यवस्था को सुदृढ़ करके ही इसकी सर्वसमावेशी संस्कृति को पुख्ता कर देश की आर्थिक-सामाजिक प्रगति की गाथा लिखी जा सकती है। कितने दुःख की बात है कि जहाँ देश को हरितक्रांति के माध्यम से अपनी तमाम उन्नति के लिए किसानों के श्रम का आभार मानना चाहिए, वहाँ हम उन्हें कर्ज के दलदल में डालकर आत्महत्या करने को विवश कर रहे हैं। अब तो देश की संसद के सामने ही दिल्ली के मुख्यमंत्री की सभा में राजस्थान का एक किसान पेड़ पर चढ़ फाँसी लगाकर जान गँवा बैठता है, फिर भी देश के हुक्मरानों की किसानों के पक्ष में नींद नहीं टूटती! जाने इस देश के किसानों को उसकी नियति से हम कब निकाल पाएँगे! निकाल भी पाएँगे या नहीं!

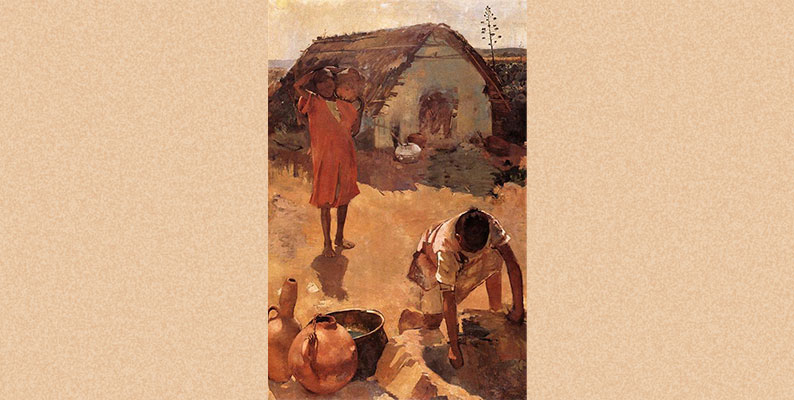

Image : Farmer

mage Source : WikiArt

Artist : Henri Martin

Image in Public Domain