जयंति ते सुकृतिना रससिद्धा: कवीश्वरा:

- 1 August, 1953

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 August, 1953

जयंति ते सुकृतिना रससिद्धा: कवीश्वरा:

धीरे-धीरे सांस्कृतिक समारोहों के प्रति जनता का अधिक-से-अधिक ध्यान जाने लगा है। यह देश के भविष्य के लिए शुभ सूचना है। राजनीतिक नेताओं की उछल-कूद के प्रति अब उसमें अधिक दिलचस्पी नहीं रह गई है। राजनीति ने, आज़ादी के बाद, एक नया रूप ले लिया है–कहीं वादे हैं; कहीं वादाखिलाफियाँ हैं; कहीं लूट है, कहीं गालियाँ हैं। आज़ादी के बाद, आचार्य विनोबा के भूदान-यज्ञ को छोड़कर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिसमें जनता के लिए कुछ दिलचस्पी हो। किंतु इस भूदान-यज्ञ में भी राजनीति, नहीं, कूटनीति, घुस रही है। इस यज्ञ को भी लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का ज़ीना बनाने पर तुले हुए हैं! यज्ञ के साथ श्रद्धा निहित है। भूदान-यज्ञ के नाम पर आज होड़ाहोड़ी मची हुई है कि किस नेता ने कितनी जमीन हासिल की। श्रद्धा का अभाव है; ध्यान है, अगले चुनाव पर या सस्ती प्रसिद्धि पर! गुरु एक कर रहे हैं, चेले चार बता रहे हैं! ऐसी हालत में जनता के चित्त में उलझन पैदा हो रही है–क्या गाँधी जी की खादी की तरह, विनोबा का यह भूदान भी, ढोंग का एक जामा बनकर रह जाएगा? उसका गाँधी पर विश्वास था, उसका विनोबा पर विश्वास है। किंतु, उसकी अवस्था डगमग हालत में है। राजनीति से उसमें वितृष्णा पैदा हो रही है। यह अच्छा नहीं है, यह कहना ठीक भी हो; किंतु स्थिति तो यही है। इसलिए जब कभी कोई सांस्कृतिक कार्य होता है, वह उस ओर उत्सुकता से मुड़ती है। इस वर्ष देश में तुलसी जयंती जिस समारोह से मनाई गई, छोटे-छोटे क़स्बों में, देहातों में, लोगों ने जिस उत्साह से यह पुण्य पर्व मनाया; वह जनता की इस मुड़ी हुई प्रकृति का सूचक है। जब पेट की भूख शांत नहीं हो रही है; वह कुछ देर के लिए ही सही, अपने हृदय की पिपासा शांत कर लेना चाहती है! उसके निकट कोई चारा भी नहीं। घिरा हुआ शुतुरमुर्ग लाचारी में अपना सिर बालू में छिपाकर निस्तब्ध खड़ा हो जाता है। आप कहिए, यह मूर्खता है! किंतु इसका मतलब क्या हुआ? आप उसे शांति से मरने भी नहीं देना चाहते! किंतु सांस्कृतिक कार्यों की ओर जनता के इस झुकाव का इस तरह भ्रष्ट रूप में रखने की चेष्टा भी क्या घृणास्पद नहीं है? जनता जब सांस्कृतिक कार्यों की ओर मुड़ती है, तो यह उसकी पलायन वृत्ति या शुतुरमुर्गपन नहीं है। वह नया समाधान खोजती है, वह नई प्रेरणा खोजती है। वह कल तक ऊपर-ऊपर तरंगों पर तैर रही थी; वहाँ देखती है, सिवा थपेड़ों के कुछ हासिल होने का नहीं। अब वह कुछ गहरे गोता लगाना चाहती है। आप कहिए, वह कब्र खोज रही है; किंतु वह जानती है, ‘गहरे पानी पैठ’ कर ही ‘जिन ढूँढ़ा तिन पाइयाँ!’ और, यदि मोती की खोज में मर जाना भी पड़े, तो क्या वह अच्छा नहीं है बनिस्बत उस पानी के थपेड़ों को खाने से जिसमें स्वाद नहीं, जो हलक के नीचे उतारा भी नहीं जा सकता है–जो प्यास भी नहीं बुझा सकता, भूख की कौन-सी बात?

विद्यापति की स्मारक-योजना

हिंदी-संसार, विशेषत: बिहार, को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि बिहार-सरकार ने बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद को यह सूचित किया है कि वह विद्यापति का स्मारक बनाने को सोच रही है, परिषद उसके लिए एक योजना पेश करे। परिषद ने इसके लिए एक उपसमिति भी गठित कर दी है और आशा की जाती है, शीघ्र ही इस संबंध में कुछ ठोस क़दम उठाया जा सकेगा। हमने साहित्यिकों के स्मारक की ओर सरकार और जनता का बार-बार ध्यान आकृष्ट किया है। हमें सबसे बड़ा दुख यह रहा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किए सात वर्ष हो गए और अभी तक हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के स्मारक के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। सुना है, वहाँ राजापुर और सोरों का विवाद चल रहा है; जहाँ यह निर्णय निर्विवाद किया जा सकता था कि तुलसीदास जी के निधन-स्थान, काशी में उनका स्मारक बनाया जाए। वह सर्वथा उपयुक्त होता। खैर, विद्यापति को लेकर ऐसा कोई विवाद नहीं है। विद्यापति के जन्मस्थान के रूप में बिस्फी गाँव प्रामाणिकता प्राप्त कर चुका है। यह स्थान दरभंगा से कोई अधिक दूर भी नहीं है। वहाँ के शिव-मंदिर के बारे में, कहा जाता है, उसका निर्माण विद्यापति द्वारा हुआ था। इसमें कुछ संदेह भी हो सकता है, किंतु, अभी तक किसी ने बिस्फी गाँव को विद्यापति के जन्मस्थान के गौरव से वंचित करने की चेष्टा नहीं की है, यद्यपि इस संबंध में खोज-ढूँढ़ बहुत हुई है। अत: यह निर्विवाद ही लगता है कि विद्यापति का मुख्य स्मारक बिस्फी में ही बनना चाहिए। विद्यापति के जीवन से संबद्ध और कई स्थान रहे हैं, वहाँ भी उनकी स्मृति में छोटे-छोटे कुछ-न-कुछ कार्य होने चाहिए। विद्यापति हमारे बिहार के सबसे बड़े कवि थे। बिहार की राजधानी में भी उनकी पुण्यस्मृति में किसी सांस्कृतिक संस्था की स्थापना करना बुरा नहीं होगा। हम चाहते हैं, बिहार के साहित्य प्रेमी इस प्रश्न पर सोचें और अपने सुझाव बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद की उस उपसमिति के सामने रखें। बिहार-सरकार ने इस ओर ध्यान दिया, इसके लिए हम उसे अपनी ओर से, बिहार की जनता की ओर से, हिंदी-संसार की ओर से भूरि-भूरि धन्यवाद देते हैं।

सांस्कृतिक स्वाधीनता की ओर

सांस्कृतिक स्वाधीनता संघ की भारतीय शाखा का दूसरा अधिवेशन मद्रास में 12, 13 सितंबर को होने जा रहा है। उसका सभापतित्व करेंगे श्री संपूर्णानंद जी और उसका उद्घाटन कार्य संपन्न होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के हाथों से। यूरोप में तानाशाही की जो बड़ी लहर चली, लगता था, उसकी चपेट में पड़कर कला, कविता, संगीत, दर्शन सबका खात्मा होकर रहेगा। तानाशाहों को किसी भूभाग पर, उसकी शासन-सत्ता पर, उसके भौतिक साधनों पर क़ब्जा करके ही संतोष नहीं हुआ। उन्होंने चाहा, कि दर्शन, कला, सब कुछ उनकी तानाशाही को समर्थन दे। कविता हो, तो उनकी प्रशस्ति में; चित्रकारी में उन्हीं का भव्य दर्शन हो; दर्शन उनके क्रूर-कारनामों का बौद्धिक समर्थन दे, यहाँ तक कि वैज्ञानिक तथ्यों को भी उन्होंने अपने पक्ष में मोड़ने की कुचेष्टा की। स्वाभाविक था, इसके विरुद्ध में वे ही खड़े होते जो इन सांस्कृतिक कार्यों में रत हैं, जो स्वयं दार्शनिक, कवि, लेखक या संगीतज्ञ हैं। जूते कहाँ काटते हैं, पैर ही जानते हैं। अत: यूरोप के कुछ मनीषियों ने इस ओर ध्यान दिया और उन्होंने सांस्कृतिक स्वाधीनता संघ की स्थापना की। बर्ट्रेंड रसेल, बेनेदितो क्रोचे, कार्ल जास्पर, मदरियागा, आंद्रे मालरो ऐसी विश्व की विभूतियाँ इस संस्था की प्रेरणा में रही हैं और इसके संदेश को रूजमों, सिलोने, स्पेंडर, आडेन, नावकौव ऐसे कलाकार और विचारक विश्वविश्रुत कराने की चेष्टा में लगे हैं। इसकी भारतीय शाखा का प्रथम अधिवेशन, दो वर्ष पहले बंबई में हुआ था और अब यह दूसरा अधिवेशन मद्रास में होने जा रहा है। तानाशाही के खतरे से भारत भी अभी मुक्त नहीं हुआ है; तानाशाही के एजेंट नाना रूप धरकर लेखकों, कवियों, कलाकारों को फँसाने में तत्पर हैं। यदि यथार्थ में देखिए, तो तानाशाही कुचक्र के सबसे बड़े शिकार अब भारत के दिमाग-पेशा ही लोग रह गए हैं–भारत के मजदूर और किसान तो उनके इतने षड्यंत्रों का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं कि अब उनके निकट उनकी दाल गल नहीं पाती। अत: उनलोग ने कौड़ी के मोल पर मोटे-मोटे ग्रंथ, रंग-बिरंगी पत्रिकाएँ गली-गली, घर-घर पहुँचा कर अधकचरे दिमागों को विषाक्त करने का बीड़ा उठाया है और निस्संदेह इसमें सफल भी हुए हैं। अत: यह अति आवश्यक हो चला है, कि इनकी इन खुराफातों का पर्दाफाश किया जाए और भूखे दिमागों के लिए स्वस्थ मानसिक भोजन प्रस्तुत किया जाए। भारत सदा से सांस्कृतिक स्वाधीनता का संदेशवाहक रहा है। हमारा विश्वास है, तानाशाही का मकड़जाला यहाँ अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता। किंतु इस संघ को सिर्फ अधिवेशनों से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, स्वस्थ साहित्य एवं कलाकृति को सस्से रूप में वितरित करने का भी आयोजन करना चाहिए।

इन हिंदी-परीक्षाओं को बंद कीजिए!

अभी हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के परीक्षा-विभाग के रजिस्ट्रार की सूचना पत्रों में छपी है, जिसमें सम्मेलन की परीक्षाओं की तिथि आदि का निर्देश है। हम सम्मेलन के वर्तमान अधिकारियों से प्रार्थना करेंगे कि अब इस महान अनर्थकारी ढोंग को समाप्त किया जाए। सम्मेलन ने जिन दिनों इन परीक्षाओं का श्रीगणेश किया, उनकी बड़ी उपयोगिता थी। कॉलेजों में हिंदी की पढ़ाई नहीं होती थी, स्कूलों में भी हिंदी पर ध्यान नहीं दिया जाता था। हिंदी साहित्य के उत्तमोत्तम ग्रंथों की ओर भी लोगों का ध्यान नहीं था। उनमें से कितने तो मुद्रण में भी नहीं आए थे। इसलिए, उस समय इन परीक्षाओं को चला कर हिंदी-साहित्य के अपार भंडार की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया गया, मातृभाषा द्वारा उच्चशिक्षा की संभावना की घोषणा की गई, हिंदी भाषा की ओर जनता की रुचि जाग्रत की गई। इन परीक्षाओं ने उस समय बहुत काम किया–इसने एक ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति की, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु, अब, जब हिंदी-भाषा द्वारा उच्चातिउच्च शिक्षा की व्यवस्था सरकारी शिक्षण-संस्थाओं द्वारा की जा चुकी है, हिंदी साहित्य के पठन-पाठन की भी सुंदरतम व्यवस्था हो सकी है, हिंदी राष्ट्रभाषा के पद को भी प्राप्त कर चुकी है, तो फिर इन परीक्षाओं को जारी रखने का क्या उद्देश्य रह गया है? सिर्फ पैसों का–हम यह स्पष्ट कहें। सम्मेलन को इन परीक्षाओं से बहुत से पैसे मिलते हैं, इन पैसों से उसके भवनों का विस्तार हो रहा है, उसके द्वारा वह कुछ अच्छे साहित्य का प्रकाशन भी कर सका है, एक अच्छा प्रेस भी कर लिया है। किंतु, इन परीक्षाओं ने ही सम्मेलन को झगड़े का अखाड़ा बनाया है, उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिलाई है, हिंदी-संसार ने उसे घृणा की दृष्टि से देखना प्रारंभ किया है, अहिंदी प्रांतों में हिंदी की और हिंदी वालों की नाक कट रही है, क्या इन तथ्यों का कोई खंडन कर सकता है? सुना है, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का झगड़ा अब समाप्त होने जा रहा है। तो, क्या यह उचित नहीं है कि वह जब नया अध्याय शुरू करने जा रहा है, तो इस शर्मनाक अध्याय को समाप्त कर दे? हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की देखा-देखी अन्य संस्थाओं ने भी ऐसी परीक्षाएँ चलाईं। हमारे प्रदेश में देवघर की परीक्षाएँ अब तक चल रही हैं। हम देवघर परीक्षाओं के संचालकों से भी कहेंगे कि वे भी कृपा कर अपना बाजार अब समेटें। जो हिंदी-परीक्षाएँ अहिंदी-भाषी प्रदेशों में, वहाँ की हिंदी प्रचार संस्थाओं द्वारा, चलाई जा रही हैं, उनकी उपयोगिता है, अभी कुछ दिनों तक उन्हें चलाना ही चाहिए। किंतु हिंदी प्रदेशों में चलाई गई इन परीक्षाओं का कोई औचित्य नहीं रह गया है। यदि देवघर के भाई बिहार के आदिवासी अंचलों के लिए सुगम हिंदी-परीक्षाएँ चलाएँ, तो वे बड़े काम की सिद्ध हो सकती हैं। हमारा मत है, उन्हें अब उसी ओर ध्यान देना चाहिए। पैसों का मोह बड़ा प्रबल होता है। कह नहीं सकते, इन संस्थाओं के संचालक हमारी बात पर शीघ्र विचार करने को उद्यत होंगे। ऐसी दशा में, हम चाहते हैं, हिंदी-संसार उन पर जनमत का प्रभाव डाले। जितना ही जल्द इन परीक्षाओं का अंत होगा, हिंदी का उतना ही अधिक कल्याण सधेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।

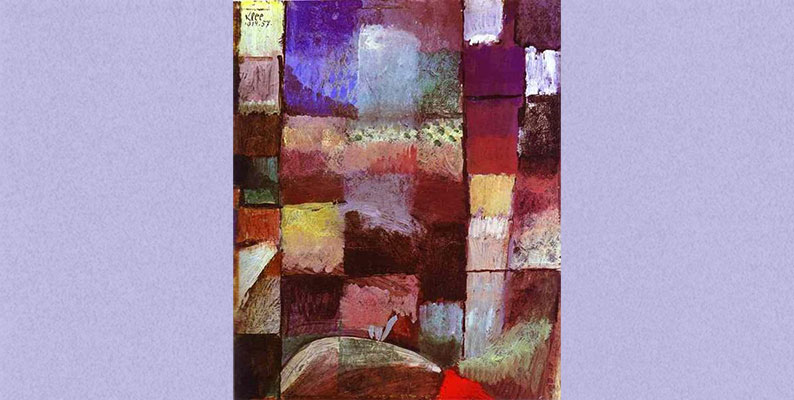

Original Image: Amamet

Image Source: WikiArt

Artist: Paul Klee

Image in Public Domain

This is a Modified version of the Original Artwork