मेरे अंदर गाँव बसता है

- 1 April, 2019

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 April, 2019

मेरे अंदर गाँव बसता है

प्राश्निक : दामोदर खड़से

(मराठी लेखक भालचन्द्र नेमाड़े से बातचीत)

मराठी के प्रसिद्ध लेखक भालचन्द्र नेमाड़े को 2014 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। मराठी के चर्चित, पाठक-प्रिय और अपने विचारों के लिए जाने जाने वाले उपन्यासकार कवि, समीक्षक, चिंतक–भालचन्द्र नेमाड़े ने अपनी उम्र के पचीसवें वर्ष में ‘कोसला’ नामक उपन्यास लिख कर मराठी जगत् में खलबली मचा दी। सारा महाराष्ट्र उन्हें ‘कोसलाकार’ कहने लगा यानी ‘कोसला’ लिखने वाला। इतनी कम उम्र और अपार ख्याति। पर वे डगमगाए नहीं और न ही ‘कोसल’ को थामकर मील के पत्थर पर बैठे। उन्होंने ‘कोसला’ की ही तरह कई उपन्यास दिए, जिनमें ‘बिदार’, ‘हूल’, ‘जरीला’, ‘झूल’, ‘हिंदू’ का समावेश है। उनके ‘मेलडी’ और ‘देखणी’ कविता-संग्रह हैं। समीक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान कम नहीं है–‘टीका स्वयंवर’, ‘साहित्य की भाषा’, ‘तुकाराम’, ‘दि इन्फ्ल्युअन्स ऑफ इंग्लिश ऑन मराठी-एसोशिओलिंग्विस्टिक एंड स्टायलिस्टिक स्टडी’, ‘इंडो-एग्लोयन रायटिंग्स-टू लेक्चर्स’, ‘नेटिविजम’ प्रमुख हैं। उन्हें मराठी में लेखन के लिए अनेकानेक सम्मान मिले। 1991 में उनके समीक्षा-ग्रंथ ‘टीका स्वयंवर’ को साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। पिछले दिनों ‘हिंदू’ उपन्यास का खंड-एक प्रकाशित हुआ। पहले ही वर्ष मराठी में उसके कई संस्करण निकले। अब वह हिंदी में भी प्रकाशित हो चुका है। भालचन्द्र नेमाड़े अपनी व्यंग्यात्मक और दबंग शैली के लिए जाने जाते हैं। अपने वक्तव्यों में वे सामाजिक विसंगतियों पर कठोर प्रहार करते हैं। अपने लेखन में भी वे उतनी ही स्पष्टता से सवाल में व्याप्त ढोंग कुप्रथा और शोषण पर मुखरता से टिप्पणी करते रहे हैं। मुंबई में उनसे ‘नई धारा’ के लिए चर्चित लेखक दामोदर खड़से की विस्तार से बातचीत हुई, जिसके कुछ अंश यहाँ प्रकाशित किए जा रहे हैं। –संपादक

बात ‘हिंदू’ से शुरू करते हैं। आपने ‘हिंदू’ को ‘जीने का समृद्ध कबाड़’ के माध्यम से क्या कहना चाहा है?

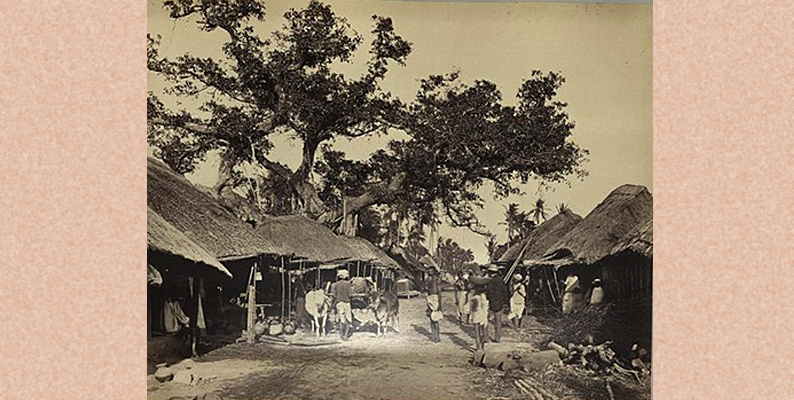

इस आशय का सूत्र बहुत दिनों से मेरे मन में घुमड़ रहा था। यदि हमारा छोटा-सा गाँव भी देखें तो उसमें दस-पंद्रह संप्रदाय हैं। कोई फकीर है, कोई नाथ है, गोसाई, वारकरी, महानुभाव, कबीर-पंथी आदि संप्रदाय हैं। जातियाँ बहुत हैं। उनका खानपान, रहन-सहन, पोशाकें अलग-अलग हैं। उनका व्रत-वैकल्य और त्योहार भी कुछ भिन्न हैं। उनकी लोककथाएँ और लोक-साहित्य भी अलग हैं। उनके अपने छोटे-छोटे आयोजन होते हैं। कुछ कलाकार होते हैं। मैंने इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों में यह पाया कि उनके यहाँ इतनी समृद्धि नहीं होती। वहाँ ऐसे लोकगीत, लोककथा, लोककला नहीं होते। हमारे देश में जो लोक-समृद्धि है, वह बहुत महत्त्वपूर्ण है पर हमारी समृद्धि इतनी अधिक है कि कई बार लगता है कि इन सारी बातों का क्या करें। ऐसी स्थिति में नायक को लगता है कि आगे जाने के लिए यह सब साथ लेकर चलना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए। यदि इसे फेंक कर आगे बढ़ते हैं तो हमारी समृद्धि उतनी कम हो जाती है। बिना समृद्धि के तरक्की कैसे करें? नायक के दिमाग में हमेशा यह सवाल उठता है कि जीवन में आधुनिकता को अपनाते हुए इस लोक-समृद्धि का क्या करें जो आज उपयोग में भी नहीं है और इसे फेंका भी नहीं जा सकता है। इसलिए ‘हिंदू’ का उपशीर्षक मैंने दिया है–‘जीने का समृद्ध कबाड़’। हिंदू समाज का यही हो गया है। हम तमाम पुराने रस्मों-रिवाजों को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं…जैसे हमारे स्वर्गीय दादा जी की छड़ी है, दादी की संदूक है–ऐसी कई चीजें, जिनका प्रतीक के अलावा अब जीवन में हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। प्राचीन संस्कृति की खूबी तो हो सकती है, प्रगति के लिए इसका साथ भी जरूरी हो सकता है। लेकिन, एक चुनौती हमारे सामने है कि हमें मंगल, चाँद पर जाना भी है और हम गाँव में आज भी बैल-गाय, भैंस की पूजा भी कर रहे हैं, जो साथ चलेगी…! पर भारत की यही पहचान है।

आपके कई पात्र तो परंपराओं को तोड़ते हैं, जिसमें चिंटू आत्मा भी है, जो अपने पति का खून करती है। आप इनके माध्यम से क्या संकेत करना चाहते हैं?

एक सूत्र मातृसत्ता का है। यह पुरानी हिंदू-बुनियाद रही। आर्य आने के बाद कम हो गया और पितृसत्तात्मक व्यवस्था आई। हमारी काली माता, अंबा, तुलजाभवानी ये हमारी मूल देवियाँ हैं। बाद में राम और कृष्ण शामिल हुए। ये बाद में पितृसत्तात्मकता के प्रतीक हुए। पर हमारे लिए पूज्य मातृसत्तात्मक ही है। मेरा नायक तो पुरातत्ववेत्ता है, इसलिए वह इन सारी बातों का कहापोह करता चलता है। अगले खंड में यह सब और विस्तार से आएगा। वर्तमान में स्त्रियों की जो स्थिति है वह समाज के लिए अच्छी नहीं है। स्त्रियों को भयंकर अत्यचारों का सामना करना पड़ता है। यह शर्म की बात है। चिंटू की केवल बेटियाँ ही पैदा होती हैं, इसका यह मतलब तो नहीं कि उसे तलाक दिया जाए और दूसरी शादी की जाए। लेकिन, हमारे समाज में यह बहुत चलता रहा है, अब भी चलता है। आज जो लड़कियों का अनुपात कम हो रहा है, इसके पीछे यही धारणा दोषी है। इसका यही एक उपाय है कि हमें पीछे मुड़कर फिर मातृसत्ता लानी होगी। यह एक चुनौती है। इसलिए मेरे उपन्यास में ऐसा एक पात्र आया जो मातृसत्ता का पक्षधर है। इसलिए वर्तमान व्यवस्था उसे समाप्त करना चाहती है। उसकी मौत तय है। उसकी कब्र भी खुद चुकी है। वह सोचती है कि वह क्यों शरणागत हो? इसलिए वह विद्रोह करती है। इसके लिए दूसरी स्त्रियाँ उसकी मदद करती हैं। सहनशक्ति की हदें समाप्त होने पर यह सब घटित होता है।

नायक खंडेराव के माध्यम से भी आपने द्वंद्व की बातें रेखांकित की हैं…

सब बातें समांतर चलती हैं। खंडेराव का जन्म एक छोटे कबीले में होता है, उसे नये ज़माने में जाना है। किशोर है वह। पहले खंड में वह विरोधाभास में साँस लेता है। वह परंपरा और भविष्य के विकास के बीच खड़ा है। इसलिए उसके मन में द्वंद्व है।

तो केवल ‘हिंदू-धर्म’ से संबंधित ही सब कुछ न होकर आपके इस उपन्यास के केंद्र में हमारा वर्तमान और प्रगति की सोच है…आप अध्यात्म और धर्म में फर्क किस तरह करते हैं?

मैं ‘धर्म’ शब्द को नहीं मानता। हम पहले धर्म की बात नहीं करते थे। बूढ़ी दादी को धर्म के बारे में पूछने पर वह चौक जाएगी–‘धर्म’ क्या होता है? वह जानती है–पंथ, संप्रदाय…धर्म से एक चर्च, एक पोप, एक प्रॉफेट या बाइबिल अथवा कुरान का बोध होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर थे, जो ब्राह्मण थे और तुकाराम और नामदेव भी रहे। अलग-जाति के लोगों ने राह दिखाई है। हर कौम और जाति का आदर्श हमारे जीवन में रहा है। धर्म का भूत अँग्रेजों ने हम पर बैठा दिया है। मेरी यह भी इच्छा है कि धर्म का यह भूत खत्म हो।

आप ईश्वर को मानते हैं?

नहीं, मैं ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन मेरा न मानना शंकराचार्य की तरह है–वे भी नहीं मानते थे। उनकी तरह ही मैं इसे समझता हूँ। सांख्य, कपिल आदि ईश्वर को नहीं मानते थे। लगभग आधे लोग नहीं मानते। इसी तरह मेरा भी विचार है फिर भी, ब्रह्म को मानते हैं, हमारे कुछ आदर्श व्यक्तित्व हैं–उन्हें मानते हैं। सृष्टि है। ऐसे ईश्वर न मानने वाले लोगों में से मैं भी एक हूँ।

तो क्या आप मंदिर नहीं जाते…पूजा-पाठ नहीं करते?

जाता हूँ मंदिर। इसलिए कि सब जाते हैं। आस्था रखने वालों में मेरा विश्वास है–कर्मकांड में नहीं। पूजा-पाठ करने वालों से मेरा विरोध नहीं है, उल्टे उनसे जुड़कर मैं अपने भीतर बल का अनुभव करता हूँ। मेरी कमजोरी है कि मैं ईश्वर की संकल्पना पर श्रद्धा नहीं रख पाता, जो श्रद्धा रखते हैं, उन पर मेरी आस्था है।

अपने लेखन में कई बार आप तीखी टिप्पणियाँ करते हैं। लगता है आप गुस्से में हैं चिढ़ कर बात कर रहे हैं…

सहज-स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में जो आता है, मैं उसे वैसा ही अभिव्यक्त करता हूँ। जानबूझ कर मैं किसी समुदाय या व्यक्ति को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता।

अपने उपन्यासों में आप कितने होते हैं?

अधिकांश उपन्यासों में मैं ही हूँ। कभी नायक के रूप में, कहीं अन्यत्र। प्रतिशत कहना तो मुश्किल है, पर कहीं 50 प्रतिशत, कहीं 60 प्रतिशत या 70 प्रतिशत तक! कभी-कभी 90 प्रतिशत तक का मेरा अपना अनुभव है।

उपन्यास लिखने के दौरान आपके भीतर कोई पात्र आपको प्रभावित कर जाता है?

लिखते-लिखते कई बार अपने पात्र भी भीतर कई परिवर्तन कर जाते हैं।

आप देशीवाद के प्रणेता मराठी-लेखन में माने जाते हैं। महात्मा गाँधी के स्वदेशी से आपका देशवाद कितना भिन्न है?

गाँधी जी का प्रभाव तो मेरे विचारों में होगा ही। वैसे मैं अपने आपको लोहिया का शिष्य समझता हूँ। वैसे तो मैं कभी उनसे नहीं मिला, लेकिन मैंने उनको गहराई से पढ़ा है। मैं गाँधी जी, लोहिया जी, साने गुरु जी, विनोबा जी की परंपरा को मानता हूँ। राजनीति और सामाजिक संदर्भों में इनसे मैं प्रभावित रहा हूँ। बचपन से, अधिक-से-अधिक प्रभाव लोक-साहित्य का मुझ पर है। यदि विदेशी स्थिति से समझौता करना पड़ा तो मैंने हार ही मानी है। जैसे व्यवसाय यानी रोजी-रोटी के लिए मुझे अँग्रेजी पढ़नी पड़ी। दूसरा पर्याय मुझे नहीं सूझा उस समय। लेकिन इसका उपयोग भी मैंने मातृभाषा को समृद्ध करने के लिए ही किया। मैं यह भी मानता हूँ कि देश के बाहर से यदि कोई विचार आता है तो उसका उपयोग बुनियादी ढंग से किया जाना चाहिए।

आपको अस्तित्ववादी लेखक के रूप में भी जाना जाता है। किस वाद से आप अपने को प्रभावित पाते हैं?

लेखन के क्षेत्र के बाद विचार हमेशा आते-जाते रहते हैं। 1960 के बाद के लेखक आपस में विचार-विमर्श करते थे। देश के, विदेश के वादों पर हम चर्चा करते थे। दोस्तोवोस्की, कामू, काक्का को हमने पढ़ा। पश्चिम के जर्नल्स भी पढ़े। परंतु, इन सारी बातों को हमन अपने परिवेश को ध्यान में रखकर आत्मासात किया। अस्तित्ववाद पश्चिम की संकल्पना है। हमारा अस्तित्ववाद कबीर और तुकाराम का है। हमारे ये चिंतक ईश्वर पर निर्भर न होकर अपने आप पर विश्वास लेकर चलते थे।

सहित्य के प्रगतिवाद, वामपंथ आदि विचारधारा से आप किस तरह सरोकार रखते हैं?

ये सब बातें मुझे कभी अपील नहीं कर पाई। इनमें जो अच्छी बातें थीं, उन्हें ज़रूर लिया, पर इन वादों ने मुझे कभी प्रभावित या आकर्षित नहीं किया।

आप छोटे से गाँव से उभरे। अब महानगर से जुड़े। क्या कभी संघर्ष हुआ, किसी तरह का?

एक दबाब तो होता रहा है। विदेशों के बड़े-बड़े शहरों में मैंने अँग्रेजी का अध्यापन किया है। लेकिन मैं जहाँ भी रहा, मैंने अपने आपको ग्रामीण के रूप में ही अनुभव किया। मैं गाँव के व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करता हूँ। शिमला निवास के दौरान वहाँ के ग्रामीण कहते कि मैं तो उनकी ही तरह व्यवहार करता हूँ। मूझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं गाँव से कट गया हूँ। मैं कहीं भी रहूँ, मेरी जड़ें गाँव में होती हैं।

कभी पोषाक में, खानपान में, रहन-सहन में–

मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। जो मिलता–खा लेता, पहन लेता, मैं हमेशा खुश रहता हूँ क्योंकि भीतर से मैं गँवई हूँ। मेरे अंदर गाँव बसता है।

किन स्थितियों ने आपको लेखक बनाया?

मेरे गाँव का हर आदमी कुछ-कुछ क्रिएटिव करता दिख रहा था। कुम्हार हो, बढ़ई हो, मजदूर हो…कोई गीत गाता है, कोई कहानी सुनाता है। सब क्रिएटिव! शादी-ब्याह में, त्योहार में गीत-संगीत होता रहता है। ये बातें मुझ पर प्रभाव डालती हैं। मैंने यही पाया कि जो भी हमारे हिस्से में आया है, उसका सृजनात्मक उपयोग कैसे किया जाय। सृजन मैंने वहाँ से सीखा।

लेखन में सृजनशील कैसे हो गए?

मेरा ननिहाल वारकरी है। महानुभाव पंथ के होने के कारण मठ में तुकाराम ज्ञानेश्वर के वचन सुनाई पड़ते। तरह-तरह के प्रहसन सुनाई देते। ये सारी साहित्यिक अभिव्यक्तियाँ थीं। मुझे लगता है कि हमारी सारी संस्कृति, साहित्यिक अनुभूतियाँ हैं। हम बार-बार जीवन में ज्ञानेश्वर, तुकाराम, विश्वाभिन्न का उदाहरण देते हैं।

आपने उपन्यास बहुत लिखे, परंतु कहानी पर आपने कलम नहीं चलाई, क्यों?

मुझ पर प्रभाव कविता के रहे। मैंने अपनी रचनाएँ कविता के रूप पाई। तेरह-चौदह वर्ष की आयु से यह शुरू हुआ। डायरी में मैं कविता लिखता। अभी भी मैं अपने आपको कवि ही मानता हूँ। उपन्यास में जरूर आगे निकल आया। मेरे समय में कई कथाकार थे। ये सब कमर्शियल हो गए थे। मुझे इस विधा ने कभी प्रभावित नहीं किया।

आजकल साहित्य को अलग-अलग खानों में रखने की कोशिश तेज हो गई है। दलित साहित्य, स्त्री-विमर्श, अन्य संबंध, आदिवासी साहित्य आदि आप इसे किस तरह देखते हैं?

यह सब अशास्त्रीय है। इनमें अधिकांश जातिवादी हो जाता है। भेद हो जाता है।

ऐसा माना जाता है कि दलित अपना, स्त्री अपनी स्थिति बेहतर रूप में बयान करते हैं…

मैं ऐसा नहीं मानता। संवेदनशीलता अधिक बड़ी भूमिका में होती है। कभी-कभी इससे जुड़ी राजनीति गलत स्थिति को प्रस्तुत करती है। जहाँ तक स्त्री-विमर्श की बात है, हर इनसान अर्धनारीश्वर तो है ही। इसलिए एक-दूसरे की अनुभूतियों का बेहतर बयान कर सकते हैं। प्रतिभा का अर्थ ही यह है कि हम निर्जीव-सजीव सभी तरह की स्थितियों का सार्थक, सजीव और प्रभावी बयान कर सकें।

अधिकांश मराठी लेखकों ने अपनी आत्मकथा लिखी है। आपकी कोई योजना है?

मैं आत्माकथा के विरुद्ध हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे आत्मकथा लिखनी चाहिए। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन को सीमित कर देता है। वह अपना एकांगी चित्रण करता है। उसका असली रूप उजागर नहीं हो पाता। हम सबका अचेतन एक समान है। परा-पश्यंती से हम जुड़ जाते हैं। मेरा सोचना केवल मेरा अपना नहीं होता, बल्कि उसकी व्याप्ति बहुत व्यापक होती है। आत्मकथा में अधिकांश काँट-छाँट होती है। उपन्यास में वैसा नहीं होता। उपन्यास में पूरा विस्तार होता है।

मराठी की किन कृतियों को आप महत्त्वपूर्ण मानते हैं?

मराठी में आजकल उपन्यास बहुत अच्छे आ रहे हैं। बीसेक अच्छे उपन्यासकार हैं। रंगनाथ पठारे, राजन गवस, सदानंद देशमुख, महेन्द्र कदम, विदर्भ के काँबले आदि महत्त्वपूर्ण हैं। उन्हें उपन्यास के सूत्र मिल गए हैं। उपन्यास शिल्प, आशय और प्रयोगशीलता में आगे गए हैं।

भारतीय साहित्य में, विशेषतः हिंदी साहित्य में आप उल्लेखनीय क्या पाते हैं?

हिंदी तो मैं मूल रूप से पढ़ लेता हूँ। कविता और उपन्यास मुझे प्रभावित करते हैं। हिंदी का एंटिना बहुत बड़ा है। हिंदी ने व्यापक रूप से जन-जीवन को समेटा है।

कोई विशेष लेखक?

फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास ‘परती-परिकथा’ मन को छू गया। नागार्जुन, प्रेमचंद, उदयप्रकाश, धूमिल का साहित्य मुझे छूता रहा है।

एक अलग प्रश्न…आप प्रोफेसर अँग्रेजी के रहे और अभिव्यक्ति के लिए आपने मराठी को चुना…कोई ख़ास वजह?

अपनी मातृभाषा में शत-प्रतिशत अभिव्यक्ति होती है। अनुभूति मातृभाषा में होती है और अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ माध्यम भी मातृभाषा में ही होती है। मैं ग्यारहवीं तक मातृभाषा में पढ़ा। बाद में मैंने अँग्रेजी पढ़ी और पढ़ायी। दुनिया भर का साहित्य पढ़ने पर लगा कि चीजों को दूसरी भाषा से समझने के लिए अनुवाद की प्रक्रिया से गुजरना होता है फिर अपनी भाषा को आधार क्यों न बनाया जाए। मैंने अधिक रीडरशीप या रॉयल्टी के लिए भाषा के साथ समझौता नहीं किया।

आप अँग्रेजी के प्रोफेसर रहे पर आपने स्कूल में अँग्रेजी पढ़ाने का हमेशा विरोध किया, ऐसा क्यों?

अँग्रेजी के विरोध का कारण है। अँग्रेजी अच्छी आनी है तो मातृभाषा के माध्यम से ही आ सकती है। मैं केवल भावुकतावश नहीं कह रहा हूँ। भाषा-विज्ञान विषय भी मेरा था। इसका मूल सिद्धांत यही है कि आप मातृभाषा में ही अच्छा सोच सकते हैं। सृष्टि का आकलन दुनिया का हर देश इसे मानता है, केवल जो गुलाम देश रहे, उनमें अँग्रेजी का प्रचलन अधिक है। इसलिए हमारा विकास भी नहीं हो रहा है, मेरा आशय बौद्धिक विकास से है। करोड़ों लोग पढ़-लिख गए, पर एक भी नई चीज हमने दुनिया को नहीं दी। चिकित्सा, विज्ञान आदि में हमारा शोधानुसंधान नहीं के बराबर है। इसका कारण हमारे देश की अँग्रेजी है।

यह तो अँग्रेजी के गुलाम सभी देशों की स्थिति होगी?

हम तो फिर भी ठीक हैं। कम-से-कम आधी आबादी निरक्षर है। ये अशिक्षित लोग ही कुछ-न-कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। जो अँग्रेजी पढ़ गए परजीवी हो गए।

समाज पर तो अँग्रेजी का बहुत दबाव है…

अँग्रेजी के साथ विकास है, यह एक प्रकार की अंधश्रद्धा है। हमने नरेन्द्र दाभोलकर जी से कहा था कि इसे भी अंधश्रद्धा में शामिल किया जाए। भूमंडलीकरण में आप अधिक-से-अधिक बिक रहे हैं। अँग्रेजी का दर्शन ही उपनिवेशवादी है। आस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका में, अँग्रेजी ने वहाँ की भाषाएँ समाप्त कर दीं। हम इसलिए बचे हैं, क्योंकि आधी जनसंख्या अशिक्षित है।

आपने दाभोलकर जी का उल्लेख किया…पर अंधश्रद्धा का विरोध करने वालों को समाप्त करने के लिए कुछ शक्तियाँ लगी हुई हैं…

ये अँग्रेजी से ही प्रभावित लोग हैं। ये अनपढ़ नहीं हैं। ये प्रशिक्षित, फासिस्ट हैं। ये अँग्रेजी से प्रभावित हैं। ये उपनिवेशवादी बिके हुए लोग हैं। गोविंद वानसरे भी उसी के शिकार हुए!

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वाचन संस्कृति पर क्या असर देखते हैं?

मैं सोचता हूँ कि वाचन-संस्कृति भी हमारी कुछ ख़ास पुरानी नहीं है। लेखन-वाचन का हमारा इतिहास दो हज़ार वर्ष के आसपास का है। हमारी परंपरा मौखिक ही है। लिपि आने के बावजूद गाँवों में मौखिक परंपरा ही प्रभाव में है। वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक या लिखित, अभिव्यक्ति के अलग-अलग माध्यम हैं। हो सकता है बड़ा उपन्यास आप नेट पर पढ़ सकें। ई-बुक का प्रचलन बढ़ सकता है। भाषा की आयु तो साठ हज़ार साल पुरानी है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक की उम्र तो 20-30 साल की है। हो सकता है मानव-जाति फिर मौखिक प्रक्रिया को अपना ले।

आपके पात्रों में से कोई समाज में जाना-पहचाना लगता है? जिसे देखकर लोग कहें कि ये नेमाड़े जी का पात्र है?

हाँ है न! कई पात्र हैं। गाँव के सारे लोग जानते हैं कि उपन्यास में जो पात्र मैंने चित्रित किया है, वे मेरे पिता जी ही हैं। पर कहने को उपन्यास में तो सब काल्पनिक पात्र होते हैं, असली जिंदगी का व्यक्ति भला साहित्य में कैसे आ सकता है…! कितने ही उदाहरण हैं!

Image name: Unidentified village in India

Image Source: Wikimedia Commons

Artist: Unknown

This image is in public domain