संस्मरण वृद्धावस्था का विषय है

- 1 December, 2020

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 December, 2020

संस्मरण वृद्धावस्था का विषय है

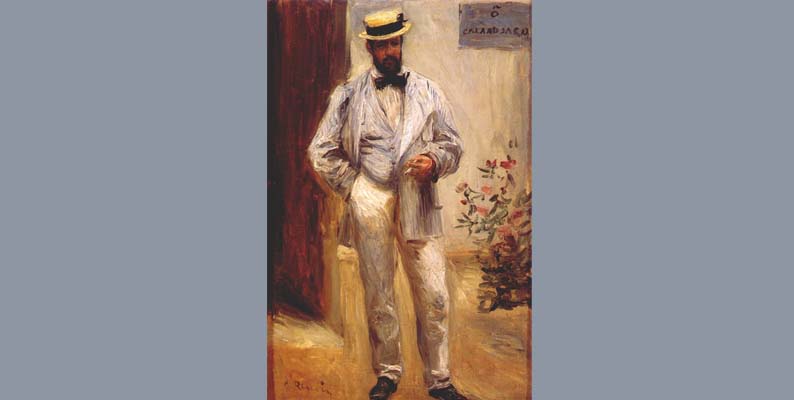

संस्मरणकार कान्तिकुमार जैन से खास बातचीत

कथेतर गद्य के प्रसिद्ध लेखक डॉ. कान्तिकुमार जैन पेशे से अध्यापक और फितरत से संस्मरणकार हैं। उनका जन्म 9 सितंबर 1932 को सागर (म.प्र.) के देवरीकलाँ में हुआ। सागर विश्वविद्यालय से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहीं हिंदी के अध्यापक नियुक्त हुए। उन्हें वहाँ आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, डॉ. रामप्रसाद त्रिपाठी, डॉ. रासबिहारी दास, डॉ. शिवशंकर राय, डॉ. श्रीराम मेहरोत्रा, डॉ. रामशंकर शुक्ल ‘रसाल’ जैसे ख्यातिलब्ध गुरुजनों के सान्निध्य में पल्लवित-पुष्पित होने का सुयोग मिला। 1955 से 68 तक वे मध्यप्रदेश के अनेक शासकीय महाविद्यालयों में अध्यापक रहे, जिसके बाद 1978 से सागर विश्वविद्यालय में हिंदी के आचार्य पद पर नियुक्त हुए। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी पीठ में प्रोफेसर भी रहे। मुक्तिबोध पीठ के निदेशक, बुंदेली शोध पीठ के अध्यक्ष आदि पदों को सुशोभित करते हुए अंततः वे 1992 में आचार्य एवं हिंदी विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत हुए।

डॉ. कान्तिकुमार जैन की विविध विधाओं में दर्जनाधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें ‘छत्तीसगढ़ी बोली और कोश’, ‘भारतेन्दु पूर्व गद्य’, ‘नई कविता’, ‘कबीरदास’, ‘ब्रज में संक्रमणशील बुंदेली की संरचना’, ‘तुम्हारा परसाई’, ‘जो कहूँगा सच कहूँगा’, ‘अब तो बात फैल गई’, ‘बैकुण्ठपुर में बचपन’, ‘जीने का मर्म’, ‘महागुरु मुक्तिबोध’ आदि चर्चित रही हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन भी किया। अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए वे हरिशंकर परसाई सम्मान (2007), भवभूति अलंकरण (2012), ‘मानबहादुर लहक सम्मान’ (कलकत्ता) आदि से विभूषित भी किए गए। उनके व्यक्तित्व पर केंद्रित ‘राग भोपाली’ (अगस्त, 2012), ‘विवरणिका म.प्र.हि.सा. सम्मेलन, 2013’, ‘समावर्तन’ (मार्च, 2012) सहित अनगिन पत्रिकाओं के विशेष अंक भी प्रकाशित हुए। फिलहाल वे कोरिया (छत्तीसगढ़) की पूर्व रियासत के समाजवादी नरेश राजा रामानुज प्रताप सिंह के जीवनीपरक उपन्यास ‘एक था राजा’ के लेखन की योजना के साथ सेवानिवृत जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

उनके परिवार में पत्नी डॉ. साधना जैन के अलावे तीन पुत्रियाँ डॉ. गोपा जैन, डॉ. मोना जैन एवं स्वाती महापात्र हैं। उनकी सभी पुत्रियाँ शासकीय सेवा में प्राध्यापक हैं। ‘नई धारा’ के लिए सागर के सुप्रतिष्ठ साहित्यकार वीरेन्द्र प्रधान और उनके पुत्र युवा लेखक वरुण प्रधान के सहयोग से चर्चित ग़ज़लकार अशोक मिजाज ने डॉ. कान्तिकुमार जैन से लंबी बातचीत की, जिसका चुनिंदा अंश यहाँ हम प्रकाशित कर रहे हैं। –संपादक

संस्मरण एक Historical account या Biogrophy नहीं है। फिर ऐसा क्या है जो इसे भिन्न बनाता है?

संस्मरण या तो चरित्र प्रमाण पत्र माने जाते थे या शोक सभा में पढ़ी श्रद्धांजलि। सत्य से इसका वास्ता कम था। जब मैंने संस्मरण लिखना प्रारंभ किया तब यह पाया कि इसमें छिपाया बहुत गया है। अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दी थी, मैंने भी बहुत प्रयास किया कि सिर्फ आँख दिखाई दे, लेकिन मुझे चोंच भी दिखाई दी, पंख भी दिखाई दिए, पेड़ पे बना घोंसला, पत्ते, दीमक सब कुछ दिखाई दिया। तो ये सच है कि संस्मरण एक Gazetteer नहीं है, Biograpical Note या Historical Account भी नहीं है। यह एक आत्म कथात्मक विधा है जिसमें संस्मृत और संस्मरणकार का Intraction होता है। मैंने आदमी को जिस रूप में देखा। उसे ज्यों का त्यों बिना लाग लपेट के प्रस्तुत किया, मैंने अच्छाई और बुराई लिखने से गुरेज नहीं किया। मेरे लिए संस्मरण Amnesia का प्रतिकार करने की विधा है।

आचार्य नंददुलारे वाजपेयी मेरे गुरु थे, बड़े अच्छे शिक्षक बहुत छात्र वत्सल। मैंने देखा जब भी मौका आता उनके घुटने पेट की तरफ मुड़ जाते। जब मैं सागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष होकर आया तब विभाग के चपरासी मंशाराम की प्रतिक्रिया थी कि पहली बार कोई गैर-ब्राह्मण विभाग का अध्यक्ष होकर आया है। ये जो जातिवाद है, भाई-भतीजावाद है, इसका प्रतिकार करने का हथियार मैंने संस्मरण को बनाया। मुझसे पहले जो अध्यक्ष रहे वे 16 अगस्त को घोषणा कर देते थे कि फलाँ विद्यार्थी टॉप करेगा और वह एक विशेष समुदाय से होता था। मैंने इसका प्रतिकार किया कि बच्चे तो दमोह में, खंडवा में, नरसिंहपुर में भी हैं, वे भी मेधावी हैं। वे क्यों टॉप नहीं कर सकते? वे बोले हम यहाँ पढ़ाते हैं तो हमारे बच्चे ही टॉप करेंगे। 1956 में जब मैंने टॉप किया तो वाजपेयी जी ने मुझे प्रमाण पत्र दिया जिस पर लिखा था–‘He is the best Student who has come to this young university.’ लेकिन जब नियुक्ति का सवाल आया तब मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने इसका विरोध करना चाहा, जिसके लिए संस्मरण मुझे सबसे उपयुक्त विधा लगी। ये इतिहास नहीं है, जीवनी भी नहीं है, क्योंकि उनमें कोई रचनात्मकता नहीं होती।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद हमारे जीवन मूल्य इतने परिवर्तित हो गए कि उन्हें कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि में सँजोना मुश्किल हो गया। ये सभी फिक्शन हैं। संस्कृत का शब्द है ‘गल्प’ जिससे पंजाबी में बना ‘गल’ और हिंदी में बना ‘गप्प’। ‘गल’ नाटक का केंद्रीय तत्व है और ‘गप्प’ कहानियों का, मैंने सोचा Fiction को नहीं Faction को लिखना चाहिए, Facts को लिखना चाहिए। युवा पीढ़ी सत्य को जानना चाहती है, बिना किसी छल-छद्म के। उसके लिए संस्मरण सबसे उपयुक्त विधा लगी। मैंने पहला संस्मरण कमला प्रसाद जी के कहने पर लिखा जो ‘वसुधा’ में प्रकाशित हुआ। उनका मेरे पास पत्र आया कि आप अखिल भारतीय संस्मरणकार मान लिए गए हैं। मेरी यह मान्यता है कि संस्मरण अपने समय के मूल्यों का इतिहास होता है अथवा होना चाहिए।

अंचल जी मेरे अध्यक्ष रह चुके हैं, मैंने उन पर संस्मरण लिखा। उन्होंने मुझे संबोधित किया ‘कांती!’ मैंने उनसे कहा–‘सर! मैं कांती नहीं, कांति हूँ।’ वे बोले, ‘अरे चलो हो गया, मैंने कर दिया।’ मुझे रात भर नींद नहीं आई कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष, एक कवि और प्रगतिशील व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है। तो मैंने उन्हें एक पत्र लिखा–‘आदरणीय आंचल जी!’ उन्होंने मुझे बुलाकर कहा–‘आप आचार्य नंददुलारे वाजपेयी जी के प्रिय शिष्य रहे हैं। आपको मेरा नाम नहीं पता?’ मैंने उनसे कहा–‘सर! आपने ही तो कहा था ‘कांति’ से ‘कांती’ बेहतर है। तो मैंने भी अंचल से आंचल कर दिया। आप ‘कांति’ कर दीजिए, मैं आंचल को अंचल कर दूँगा।’ वे बोले–‘तुम बदमाश हो।’ मैंने कहा, ‘जो कुछ भी हूँ, आपकी ही कृपा से हूँ।’ तो समाज में जो मूल्यगत विकृतियाँ हैं, अनुपात हीनता है, उसके प्रतिकार के लिए मैंने संस्मरण को अपना माध्यम बनाया।

आपके अनुसार कविता लिखने की उम्र युवावस्था है, उपन्यास लिखने की उम्र प्रौढ़ावस्था है और संस्मरण लिखने की वृद्धावस्था। तो क्या युवाओं को संस्मरण नहीं लिखने चाहिए?

दुनिया की श्रेष्ठ कविताएँ कवियों ने युवावस्था में लिखी। निराला की ‘जूही की कली’ युवावस्था में लिखी गई। पंत, महादेवी, शैली, कीट्स आदि तमाम बड़े कवियों की महत्वपूर्ण कविताएँ तरुणाई में लिखी गई। कविता के लिए एक उच्छवास चाहिए, एक आवेग एक सांद्रता चाहिए। जैसे प्रसाद जी ने कहा ‘समझदारी आने पर यौवन चला जाता है।’ जब तक माला गूँथी जाती है, फूल कुम्हला जाते हैं। तो समझदारी आने पर आप ‘राम की शक्ति’ पूजा तो लिख सकते हैं, लेकिन ‘जूही की कली’ नहीं।

उपन्यास अनुभव की विधा है, हमारा जितना व्यापक अनुभव होगा–दीन का, दुनिया का, पाखंड का, छल का, दुनिया के अंतर्विरोधों का, जो युवावस्था में नहीं आता। शरतचंद्र हों, या प्रेमचंद हों, या रवीन्द्रनाथ ठाकुर हों या मैक्सिम गोर्की हों या टॉल्सटाय हों या कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हों, सबके उपन्यास युवावस्था के बाद ही लिखे गए। हमारे शहर के शिवकुमार श्रीवास्तव बहुत अच्छे कवि थे। उनकी कविताओं में आवेग, अन्याय से लड़ने का जोश होता था। उन्होंने 20 साल की उम्र में लिखा–

‘मैं सिक्का हूँ लेकिन खोटा,

मैं चाय नहीं पिलवा सकता,

मैं पान नहीं खिलवा सकता

इसलिए किसी भी कुत्ते से

मैं पूँछ नहीं हिलवा सकता।’

पर ‘खलीफ़ों की बस्ति’ उनका उपन्यास तब लिखा गया जब वो परिपक्व हो गए। वे विधायक बन चुके थे, उन्होंने राजनीतिज्ञों को देखा, कैसे छल-छद्म होता है, कैसे गाँधी का भारत कहीं और जा रहा है। हम रोज देखते हैं विधानसभा में, संसद में। बिल तो पास हो रहे हैं, मगर संसद फेल हो गई। दुर्भाग्य ये है कि हमारे घर में बेर का पेड़ है और हम चाहते हैं कि लोग मानें कि वो आम का पेड़ है। आप नहीं मानते? हम देखते हैं आपको! आपके खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा। अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर दैनिक भास्कर ने हिंदी विभाग का विवरण प्रकाशित किया। उसमें वे लोग जो कभी अध्यक्ष नहीं रहे, बना दिए गए और मैं 10 साल विभाग का अध्यक्ष रहा मेरा नाम नहीं था। तो आप यदि हमारे बेर को आम नहीं मानते, तो हम आपको नहीं मानते।

मेरा कहना यह है कि समय सबसे अच्छा निर्णायक है, इसलिए युवावस्था बीतने पर समीक्षा के रूप में या उपन्यास के रूप में जो हम कहते हैं उसका महत्व है और संस्मरण वृद्धावस्था का विषय है। इसमें स्मरण तो है ही साथ ही मूल्यचर्या की समीक्षा भी है। आप किस नीयत से काम कर रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। तो संस्मरणकार मूल्यों का इतिहासकार भी है, समाजशास्त्री भी है और नैतिकता का पहरेदार भी है। यह डर होना चाहिए, मुझे कोई देख रहा है, अगर मैं गलत करूँगा तो मैं छोड़ा नहीं जाऊँगा। जब तक यह भय नहीं होगा, मूल्यों की रक्षा नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहता कि मेरे संस्मरणों से समाज में कई क्रांति हो गई, पर एक खौफ जरूर उत्पन्न हुआ।

राजेन्द्र यादव कहते थे–‘क्यों! मैं कहूँ कांति कुमार जी से कि वे आपका एक संस्मरण लिख दें?’ तो जो आदर, प्रतिष्ठा और भय न्यायालय का है, न्यायाधीश का है, वही संस्मरणकार का भी होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि न्यायालय पर अभी प्रश्नचिह्न नहीं लगते। जबकि नौकरशाही पर, कानून बनाने वालों पर, यहाँ तक कि कानून के रक्षकों पर प्रश्न उठते हैं।

संस्मरणकार को वही भूमिका निभानी चाहिए जो एक न्यायाधीश की होती है। मैंने जब संस्मरण लिखने शुरू किए, मैंने निर्णय किया कि मैं अन्याय नहीं करूँगा, जहाँ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाऊँगा और उसकी कीमत भी चुकाऊँगा। जो न्याय नहीं कर सकते उन्हें संस्मरण नहीं लिखने चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे संस्मरण लिखने के बाद, हिंदी साहित्य में संस्मरण का एक युग प्रारंभ हो गया है। हर शहर में 2-4 संस्मरणकार हैं, हर साहित्यकार संस्मरण लिखना चाहता है। रवीन्द्र कालिया ने मुझको लिखा–‘पत्रिका आती है तो सबसे पहले हम संस्मरण ढूँढ़ते हैं।’ तो किसी विधा को देखते-देखते साहित्य केंद्री बना देना ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने पहला संस्मरण 1998 में लिखा था और अभी 2020 चल रहा है। 22 सालों में यदि मैंने संस्मरण को एक महत्वपूर्ण विधा बना दिया, तो यह मेरे लिए ये कम संतोष की बात नहीं है। जो साहित्य की परंपरा को मोड़ नहीं सकता, उसको तोड़ नहीं सकता, उसमें कुछ जोड़ नहीं सकता, साहित्य के इतिहास में वो याद नहीं रखा जाएगा। निराला आज जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने मुक्त छंद को प्रतिष्ठित किया, परसाई आज जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने व्यंग्य को साहित्य के केंद्र में स्थापित किया। ऐसी कोई बात नहीं है जो साहित्य में कही न गई हो, कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी तरह बात कही गई होगी। हम जब उसी बात को अलग तरह से कहते हैं, तब हम याद किए जाते हैं।

हेमिंग्वे को उद्धृत करते हुए आपने उल्लेख किया, कि पत्रकारिता जल्दबाजी में लिखा साहित्य है और साहित्य तसल्ली की पत्रकारिता। इस पर प्रकाश डालिए?

हेमिंग्वे द्वितीय महायुद्ध के समय एक पत्रकार की हैसियत से मॉस्को में मौजूद थे। उन्होंने जो डिस्पैच भेजे, उनमें अजीब साहित्यिकता हुआ करती थी। ऐसे ही हिंदी में कथाकार रेणु हुए, जिनके बाढ़ या सुखाड़ पर लिखे गए रिपोर्ट ने एक नई विधा रिपोर्ताज को स्थापित किया। एक व्यक्ति होता है जो बहुत सरस चीज को बोझिल बना देता है और एक व्यक्ति होता है जो बहुत बोझिल चीज को सरस बना देता है; तो ये अपनी-अपनी उपलब्धि होती है। पत्रकार को ये सुविधा नहीं होती कि वो अपने डिस्पैच को काटे-छाँटे। एक संवाददाता अज्ञेय नहीं बन सकता। साहित्य में ये सुविधा होती है कि बार-बार काटें-छाँटें, संशोधित करें। कविता एक बार में नहीं लिखी जाती, शब्दों का चुनाव करते हैं। साहित्य की प्रकृति स्थायित्व की है और पत्रकारिता की तात्कालिक।

कविता में जो विभिन्न ‘वादों’ का विवाद है, उसे आप कैसे देखते हैं?

हाल ही में मुझे ‘लहक सम्मान’ प्राप्त हुआ। कलकत्ता से, दिल्ली से, भोपाल से, बाँदा से लोग आए–उसमें प्रगतिशील भी थे, जनवादी भी थे और मंचवादी भी थे। मैंने उनसे अंतर पूछा तो कोई नहीं बता सका। मैं विजयबहादुर सिंह के एक विद्यार्थी की परीक्षा ले रहा था, उनका भवानी प्रसाद मिश्र पर शोध था। वे बोले भवानी प्रसाद मिश्र जनवादी कवि थे। मैंने कहा फिर गोपालदास नीरज जनवादी क्यों नहीं हैं, वे भी तो जनता के लिए कविताएँ लिखते थे। जाग्निक का आल्हा खंड जनवादी क्यों नहीं है। अंतर या तो राजनैतिक है जो हमारे काम का नहीं है। अंतर ऐसा होना चाहिए जो जनता स्वीकार कर सके।

हिंदी और उर्दू के बीच में बनी खाई को कैसे पाटा जाए?

मैंने हिंदी के पाठ्यक्रम में उर्दू लगाई। इकबाल को, ग़ालिब को, फ़ैज को शामिल किया। कुछ लोग बोले कि ये क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा जब मैथिली के विद्यापति, राजस्थानी के नीलाद्री, अवधी के तुलसी और ब्रज के सूर हिंदी पाठ्यक्रम में हैं तो उर्दू क्यों नहीं रहेगी? उर्दू ज्यादा निकट है हिंदी के। जब मैंने नज़ीर अकबरावादी को पाठ्यक्रम में शामिल किया तो एक सज्जन बोले आप ये क्या कर रहे हैं? तब इंदिरा गाँधी का शासन था। मैंने उनको कहा कि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दूँगा कि आप इंदिरा गाँधी की नीतियों के विरोधी हैं। बाद में इकबाल, मीर, ग़ालिब सब निकाल दिए गए। वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास और ग़ालिब ये चार भारत के बड़े कवि हैं। ग़ालिब हमारा कवि है, उसे आप निकाल नहीं सकते। यह स्वीकार्यता ही इस खाई को पाट सकती है।

सागर की सरज़मीं पर जन्में डॉ. सर हरिसिंह गौर एक विराट व्यक्तित्व थे–वे एक कानूनविद, शिक्षाविद, राजनैतिक, समाज सुधारक, दार्शनिक और भी बहुत कुछ थे। उन्होंने अपनी संचित कमाई से सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें आप छात्र भी रहे और बाद में आचार्य भी हुए। आपने उन पर केंद्रित एक संस्मरण भी लिखा–‘दमड़ी-दमड़ी माया जोड़ी’। डॉ. गौर के किस पक्ष ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया?

मैंने डॉ. गौर को देखा है, उनसे बात की है, हाथ भी मिलाया है। जब 1948 में मैं छात्र बनकर आया, मैं दर्शन परिषद का सचिव चुन लिया गया, शिवकुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष थे और प्रो. शिवशंकर रॉय संरक्षक। मुझे यह दायित्व सौंपा गया कि विभाग की परिषद की अध्यक्षता के लिए कुलपति डॉ. गौर को आमंत्रित करूँ। मैं शाम को छह बजे उनके कक्ष में गया। वहाँ उनके साथ डॉ. भवालकर और डॉ. भट्टाचार्य थे। नीम अँधेरा था, एक टिमटिमाता बल्व जल रहा था। गर्मी हो रही थी, पंखा मरियल-सा था। डॉ. गौर ने पसीना पोंछने अपनी जेब से रूमाल निकाला तो एक छेद वाला ताँबे का सिक्का गिर गया। वे सिक्के अँग्रेजों ने चलवाए थे ताँबा बचाने। शाम हो रही थी, लोग घर जाना चाहते थे पर हरिसिंह गौर उसे ढूँढ़ने में तल्लीन हो गए। टेबल-क्लॉथ खँगाले जा रहे हैं, कालीन पलटाए जा रहे हैं, पर्दे हिलाए जा रहे हैं। नहीं मिली। भवालकर साहब ने एक चतुराई की और अपनी जेब से एक सिक्का गिरा दिया–‘Sir! Here it is, I found it.’

‘No Gentleman! This is not mine, mine was bit older one.’

सागर विश्वविद्यालय की स्थापना डॉ. गौर ने एक-एक दमड़ी जोड़कर की है। उनके मन में जो त्रास, जो दुख था सागर को लेकर वो वे भूल नहीं पाए। शनीचरी टोली का वो घर, वो माँ का चक्की पीसना वे भूल नहीं पाए। देखा मैंने थिगले लगे पैंट-शर्ट पहनना। कैसा वाइस चांसलर है! महानता महान उपार्जन से नहीं होती, महानता छोटे उपार्जनों से होती है। डॉ. गौर का वो कथन–‘This is not mine, mine was older one.’ मैं कभी नहीं भूल पाया।

उनको लगा मैं जो दान दे रहा हूँ सागर विश्वविद्यालय के लिए अगर एक पैसा उसमें कम हो गया तो क्या होगा! एक-एक दमड़ी का महत्व था उनके लिए। आज सागर जो भी है उसकी नींव में डॉ. हरिसिंह गौर का त्याग है। सागर बीड़ी भाँजों का, ताँगे वालों का शहर था। मुझे याद है 1948 में जब मैं सागर आया तब सागर एक पिछड़ा कस्बा था। मैंने उन पर संस्मरण लिखा। वे कहते थे आप जो कमाते हैं उसका महत्व नहीं है, आप जो बचाते हैं उसका महत्व होता है।

संसार में बहुत हैं कुबेर, बहुत हैं धनपति। लोग धनपतियों को याद नहीं करते, याद करते हैं उनकी जिन्होंने अपना धन, अपना वैभव जनता के हित में लगा दिया। मैंने अपने संस्मरण में लिखा कि सागर विश्वविद्यालय में तीन तरह के कुलपति हुए हैं–कर्मयोगी, ज्ञानयोगी और भक्तियोगी। डॉ. गौर कर्मयोगी थे। मंच पर खड़े हो जाएँ तो ऐसा लगता था बादल गरज रहे हों, सिंह दहाड़ रहा हो। फिर एक आए थे डॉ. राम प्रसाद त्रिपाठी, इलाहाबाद से, वे ज्ञानयोगी थे। मुझे याद है एक लड़का था भाटिया, एक नंबर से उसका प्रथम स्थान रह गया था। हमलोग गए एक नंबर के कुलपति ग्रेस के लिए। वे बोले ‘That will not be grace, that will be disgrace.’ अगर प्रथम स्थान चाहिए तो और मेहनत करो।

फिर आए द्वारका प्रसाद मिश्रा, वे भक्तिमार्गी थे। मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें सब क्षमा है, तुम्हें सब मिलेगा। अंतरात्मा की आवाज़ की बात डी.पी. मिश्रा ने ही कही थी, और इसके नाम पर इंदिरा गाँधी ने जो किया वह भारतीय राजनीति के इतिहास में काला दिन है। अरे जब सोच-समझकर आपने एक निर्णय लिया है तो उसमें ये अंतरात्मा की आवाज कहाँ से आ गई। अजर अमर आत्मा, राजनीति में प्रतिक्षण बदल रही है। मैं समझता हूँ इस भक्तिमार्ग की शुरुआत से ही सागर विश्वविद्यालय का त्रास शुरू हुआ। एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनका आकलन कुछ भी हो, एक साहित्यकार के रूप में मेरा आकलन यही है।

हरिशंकर परसाई और गजानन माधव ‘मुक्तिबोध’ के संपर्क में आप रहे, उन पर संस्मरण भी लिखे। उनसे जुड़े कुछ अनकहे किस्से साझा कीजिए।

परसाई जी से मैं जबलपुर में मिला। सन् 56 में जब नया प्रदेश बना, तब नागपुर से हमारा स्थानांतरण जबलपुर हुआ। वहाँ मेरे मित्र थे–मानकलाल वर्मा, वे परसाई जी के अभिन्न मित्र थे। मैं भी परसाई जी का मित्र हो गया, उनका पड़ोसी भी बन गया। वे बहुत पढ़ते थे, बहुत गरीबी के दिन देखे उन्होंने। पर कभी हार नहीं मानी, कभी उससे पराभूत नहीं हुए।

बुंदेली में एक शब्द चलता है ‘बींग’ निकालना यानी अनुपातहीनता को उजागर करना। अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है और सास कह रही है–‘काय बिन्ना जो का कर दओ?’ या खीर में शक्कर ज्यादा हो गई है और वो कह रई है–

‘जा जादा हो गई।

कोई इते जाओ री,

कोई उते जाओ री,

नौनी दुलैया खों समझाओ री।

खीर में दे दओ हींग को बघार,

कोई चीख जाओ री।’

परसाई जी सामाजिक मूल्यों की अनुपातहीनता को उजागर करते हैं, अपने व्यंग्यों से बींग निकालते हैं। हमारा समाज परंपरावादी समाज है, जो चल रहा है वो चल रहा है। ‘अरे को का आ कै रओ यार, चलन तो दो!’ परिवर्तन को हम आसानी से स्वीकार नहीं करते। नए मूल्यों को स्वीकार नहीं करते। समुद्र पार करना बहुत दिन तक निषिद्ध कार्य माना जाता रहा।

परसाई जी जब मुक्तिबोध सृजनपीठ के अध्यक्ष के रूप में सागर आए, मैं उन्हें लेकर आया। मायाराम सुरजन और नरेश सुरजन मेरे साथ थे। मैंने उन पर पुस्तक भी लिखी–‘तुम्हारा परसाई’। उन पर केंद्रित वह हिंदी में पहली पुस्तक है। मुझे दुख इस बात का है कि जबलपुर में जो लोग उनके निकट रहे वो परसाई जी पर क्यों नहीं लिखते? कहते हैं श्यामनंद मिश्रा हैं वहाँ, उनके पास परसाई जी को विभिन्न साहित्यकारों से मिले पत्र एक पेटी भर रखे हैं। अपना सच समय रहते कह देना चाहिए, जो अपने सच को छुपाता है वो समाज के साथ अन्याय करता है। मेरी पहली पोस्टिंग नागपुर में हुई थी। शिवकुमार जी मेरे अभिन्न मित्र थे, उनके मित्र थे जीवनलाल ‘विद्रोही’ और मुक्तिबोध, मैं भी उनसे मिला। 15 जून 1956 को मैंने विज्ञान महाविद्यालय ज्वाइन किया। मैं नया-नया विद्यार्थी निकला था, तो जब मैं गया चप्पलें पजामा-कुर्ता पहनकर, मेरे प्रिंसिपल ने कहा–‘No my boy! This won’t work here. यहाँ Secratry के, धन्ना सेठों के बच्चे पढ़ने आते हैं। You will be very inferior. Come in proper dress.’ Proper dress का मतलब था सूट-बूट और टाई।

मैंने उनको कहा–‘सर अभी तनख्वाह नहीं मिली।’ उन्होंने अँग्रेजी के सीनियर प्रोफेसर वर्मा जी को बुलाकर कहा–‘जाओ और इन्हें मेरे खाते से 2 सूट का कपड़ा दिला दो और सिलने भी डाल देना। 30 जून के पहले मिल जाना चाहिए।’ भवानी प्रसाद मिश्र कहते थे ‘नागपुर में दो तरह की गर्मी होती है–एक गर्मी और दूसरी बहुत गर्मी।’ उस गर्मी में मैं सूट-बूट, टाई-वाई पहनकर विद्रोही जी और मुक्तिबोध से मिलने पहुँचा। वे बोले बड़ी टाई-बाई डाले हो। मैंने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। मुक्तिबोध आश्चर्य से बोले–‘अरे ऐसा प्रिंसिपल भी होता है? पार्टनर! प्रिंसिपल के पैसे जरूर चुका देना, नहीं तो उसकी श्रद्धा उठ जाएगी आदमी पर से।’ फिर तो उनसे, उनके मित्रों से मुलाकात होती रही।

वो पीढ़ी अलग थी। जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित–बेईमानी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। गरीबी का रोना नहीं रोएँगे तो नहीं रोएँगे। उन्होंने गरीबी को गर्वीली बना दिया, गर्वीली गरीबी। हमारे पास जो नहीं है सो नहीं है। ये हम पर टिप्पणी नहीं है, हमारे समाज पर टिप्पणी है जिसमें असमानता बहुत है। जिसमें श्रम का उचित मूल्यांकन नहीं होता। उनके लिए पुस्तक लिखी मैंने–‘महागुरु मुक्तिबोध : जुम्मा टैंक की सीढ़ियों पर’, उसकी लगभग 60-65 समीक्षाएँ हुई। मुक्तिबोध ने लिखा है–‘हमने समाज से जितना लिया, उससे कम दिया।’

मुझे इस बात का संतोष है और मैं यह गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने समाज से जितना लिया उतना चुका दिया। मेरी पत्नी स्वीकार करती है कि तुम जब देखो काम में भिड़े रहते हो। डिपार्टमेंट 10:30 बजे जाते हो और 4:30 के पहले आओगे नहीं। बाकी लोग भी तो हैं जो 12:00 बजे जाते हैं और 2:00 बजे लौट आते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। जिसका पैसा मुझे मिलता है वो मुझे चुकाना है। यह जीवन मैंने चुना है इसका मुझे कोई अफ़सोस नहीं, भले ही मैंने इसकी कीमत भी चुकाई हो। और इसलिए कोई मुझे परास्त नहीं कर सका। बचपन की एक घटना मुझे अब तक याद है। पिता जी तब थे। चौथी का रिजल्ट बन रहा था, पिता जी बना रहे थे। कमरे में रजिस्टर, कलम, दवात सब फैला हुआ है। तभी खबर मिली की बगल में एक लड़की को उल्टी हो रही है। पिता जी बहुत अच्छे वैद्य थे तो वे दवा देने ऐसे ही कमरा खुला छोड़कर चले गए। मैं गया अंदर। मुझे हिंदी में पचास में से तीस नंबर मिले थे। मैंने चतुराई की और तीस के शून्य को आठ बना दिया। तीस का अठतीस कर दिया। उन्होंने देखा कि मैं तो टॉप कर रहा हूँ, जबकि उन्हें याद था। उन्होंने बुलाकर पूछा यह तुमने किया है। झूठ बोल नहीं सकते थे। उन्होंने स्केल से हथेली के पीछे की तरफ बहुत मारा। माँ चिल्लाई–‘अरे मार अई डाल हों का मोंड़ा खों! तुमाई ईमानदारी तो जान ले ले है।’ वे बोले, ‘नहीं!’ अगर टॉप करना है तो मेहनत से करो, बेईमानी से नहीं। उस दिन मैंने निश्चय कर लिया कि जो भी अर्जित करूँगा अपनी बुद्धि के बल पर करूँगा। यहाँ बहुत मौके आए जिसमें मैं बेईमानी कर सकता था। लेकिन मुझे बराबर वो अँगुलियाँ और उनकी कही बात याद आती रही।

जनपदीय बोलियों पर आपने बहुत काम किया है। आपने ‘छत्तीसगढ़ी व्याकरण और कोश’ पुस्तक लिखी, बुंदेली में शोधपरक पत्रिका ‘ईसुरी’ का आपने संपादन किया। आपकी राय में बुंदेली का क्या भविष्य है?

मेरी राय में कोई भविष्य नहीं है। या तो आप ये मत कहिए कि हिंदी संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और यदि कहते हैं तो बुंदेली और दूसरी बोलियों को हिंदी से अलग मत कीजिए। मैंने नामवर सिंह जी से कहा कि ‘आप कहते हैं कि भोजपुरी एक स्वतंत्र भाषा है इसको आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।’

वे बोले–‘अरे चलता है।’

मैंने कहा–‘नहीं! आप इतने बड़े आलोचक हैं, आपकी बात का वजन है। यदि आप कहते हैं कि भोजपुरी स्वतंत्र भाषा है तो इसका मतलब आपने इतना कुछ जो लिखा है वो अपनी मातृभाषा में नहीं लिखा, उसका अनुवाद होना चाहिए।’

ऐसे ही कैलाश मड़वैया बुंदेली का झंडा लिए घूम रहे थे। वे अपने आप को बुंदेली का भारतेंदु हरिश्चंद्र मानकर, बुंदेली को स्वतंत्र भाषा बनाने पर तुले थे। मैंने कहा–‘नहीं भाई तुम हिंदी का अहित कर रहे हो। हिंदी एक संघात्मक भाषा है। बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, निमाड़ी, भोजपुरी आदि से मिलकर हिंदी बनती है। भारत को यदि आप महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल आदि में बाँट दोगे तो भारत कमजोर पड़ जाएगा।’

मैंने जब ‘ईसुरी’ पत्रिका निकाली तो बड़ी हँसी उड़ाई गई कि हिंदी का प्रोफेसर, टाई बाँधता है और बुंदेली में पत्रिका निकालता है। वो पत्रिका पूरे संसार में फैली और जब गणना हुई तो विश्व की सौ श्रेष्ठ पत्रिकाओं में शामिल हुई। मेरे शोध छात्र ललित लाल अमेरिका और इंग्लैंड के दौरे पर थे। उन्होंने लंदन में देखा कि ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में ‘ईसुरी’ रखी हुई है। लक्ष्मण सिंह चौहान, सुभद्रा जी के पति, उनके नाटक प्रतिबंधित कर दिए गए थे, वो मैंने ‘ईसुरी’ में छापे। और मुझे आश्चर्य होता है कि अब ‘ईसुरी’ मेरे पास ही उपलब्ध नहीं है। ‘ईसुरी’ निकलती तो है मगर मुझे नहीं मिलती। न मिले! आप पिता को दरकिनार नहीं कर सकते, आप भले उनका नाम न लें, लेकिन पिता तो पिता ही रहेगा। जब तक ‘ईसुरी’ निकलेगी तब तक मुझे याद किया जाएगा, तब तक मैं रहूँगा।

एक सज्जन हैं यहाँ सागर में। उनका आग्रह है पद्माकर के बाद उन्हें कवि मान लिया जाए। अरे भाई तुमने कविता की एक पंक्ति भी नहीं लिखी कैसे मान लें, जबकि शिवकुमार श्रीवास्तव को नहीं मान रहे, ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी को नहीं मान रहे, अशोक वाजपेयी को नहीं मान रहे। अरे भाई अपनी लकीर बड़ी करो ना। बुंदेली मेरी माई है और छत्तीसगढ़ी मेरी दाई है। जो जन्म देती है वो माई होती है और जो स्तनपान कराती है वो दाई होती है। हमलोग मेहनत नहीं करना चाहते। छत्तीसगढ़ी में ‘डोका और डोकी’ है, बुंदेली में नहीं है, बुंदेली में ‘डोकरा और डोकरी’ है। छत्तीसगढ़ी का प्रत्यय है हर’, और बुंदेली में है ‘हरें’–‘बिन्ना हरें आईं हतीं।’ इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमलोग पल्लवग्राही जान के भूखे हैं, जो टपका है पेड़ से उसे झोली में भर लो, मेहनत नहीं करना।