नई धारा संवाद : व्यंग्य कवि अशोक चक्रधर से बातचीत

- 1 June, 2024

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 June, 2024

नई धारा संवाद : व्यंग्य कवि अशोक चक्रधर से बातचीत

समस्या होगी तो कविता पुरानी होगी?

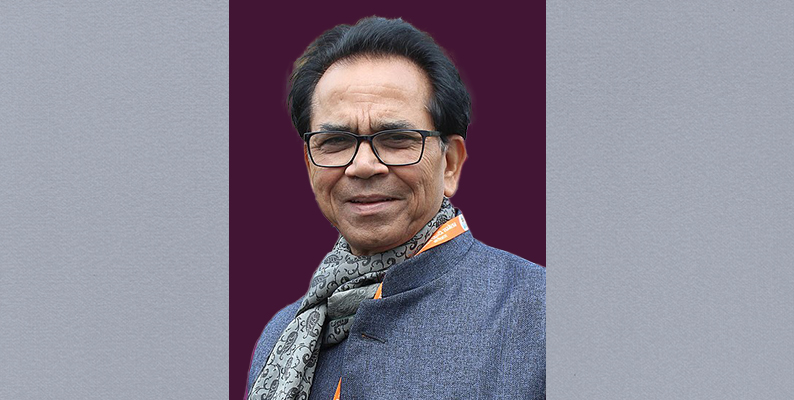

प्रसिद्ध व्यंग्य कवि एवं जामिया मिलिया इस्लामिया (केंद्रीय विश्वविद्यालय) में हिंदी के चर्चित अध्यापक रहे डॉ. अशोक चक्रधर का जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खुर्जा में 8 फरवरी, 1951 ई. को हुआ। उनकी प्रमुख कृतियों में ‘बूढ़े बच्चे’, ‘भोले भाले’, ‘तमाशा’, ‘बोल गप्पे’, ‘हँसो और मर जाओ’, ‘मंच मचान’, ‘कुछ न कर चम्पू’, ‘अपाहिज कौन’ जैसी काव्य-कृतियों के साथ आलोचना-पुस्तक ‘मुक्तिबोध की काव्य-प्रक्रिया’ शामिल रही हैं। हास्य-व्यंग्य की उनकी अनेक कविताएँ पूरे देश में चर्चित रहीं, जिनमें राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव, डेमोक्रेसी, बूढ़े बच्चे, पोल खोलक यंत्र, कटे हाथ आदि प्रमुख हैं। अपने सुदीर्घ रचनाकर्म के लिए वे दर्जनाधिक प्रतिष्ठित सम्मानों/पुरस्कारों से सम्मानित किए गए, जिनमें ‘नई धारा’ द्वारा देय ‘उदय राज सिंह स्मृति सम्मान’ भी शामिल है।

दर्जनों देशों की साहित्य-यात्रा कर चुके डॉ. अशोक चक्रधर हिंदी अकादमी, दिल्ली तथा भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हास्य-व्यंग्य काव्य के अलावे वे अनुवाद, समीक्षा, नवाक्षर साहित्य, बाल साहित्य, नाटक, फिल्म निर्माण निर्देशन आदि क्षेत्रों में दक्षता रखते हैं। यहाँ हम ‘नई धारा’ की ओर से वरुण ग्रोवर द्वारा डॉ. अशोक चक्रधर से किए गए संवाद के महत्त्वपूर्ण अंश प्रकाशित कर रहे हैं। –संपादक

नमस्कार अशोक जी! सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत आपका, हमें अपना कीमती समय देने के लिए, वो भी आज के दिन! आज विश्व हिंदी दिवस है और मुझे लगता है आज आप बहुत सारे कार्यक्रमों में शरीक हुए होंगे या होने वाले होंगे। तो आज के दिन हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद! एक तो आज विश्व हिंदी दिवस है ये थोड़ा-सा सवाल…मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को सता रहा होगा कि विश्व…एक तो हमारा हिंदी दिवस होता है और हिंदी दिवस से फिर हमलोग हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा तक मनाते हैं। तो ये विश्व हिंदी दिवस अलग से कहाँ से आया?

विश्व हिंदी दिवस सन् 1975 में शुरू हुआ था, और इसलिए हुआ था कि 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में–प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। तो वो सन् पचहत्तर में हुआ था, कितने वर्ष हो गए देखिए…मेरा सौभाग्य ये है कि जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनमें से अधिकांश में मैं रहा हूँ और आज अभी जिस हड़बड़ी में मैं रहा पूरे दिन, इस कार्यक्रम के लिए भी मैं भागता-दौड़ता आया और आप देखिए कि विडंबना ये है कि पहली बार विदेश मंत्रालय अपना विश्व हिंदी सम्मेलन की याद में किया जाने वाला ये विश्व हिंदी दिवस मना नहीं पाया! कोविड का खतरा जवाहर भवन पर भी मँड़राया हुआ है, और बहरहाल दूसरा सम्मेलन हुआ फिर तीसरा हुआ। डॉ. करण सिंह का योगदान रहा, मॉरीशस में जब हुआ पहली बार राम गुलाम जी का हुआ फिर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का हुआ, तीसरा यहीं दिल्ली में हुआ–जाखड़ जी ने बुलाया। चौथा फिर मॉरीशस में हुआ 93 में, तो मधुकर राव चौधरी जी गए। पाँचवाँ त्रिनिदाद में हुआ, छठा लंदन में हुआ, उसमें भी मैं गया था–‘हिंदी और भावी पीढ़ी’ उसका विषय था। सातवें में मैं गया और सातवें में उसका विषय था–‘हिंदी की नई शताब्दी की चुनौतियाँ’। और मेरे लिए एक चुनौती थी जो अटल जी ने मुझे दी थी…मैं उनसे पहले मिला था। और मैंने उन्हें बताया कि कंप्यूटर के माध्यम से अब बहुत सरलता से काम हो सकता है और अब डिजिटल कैमरा आ गए हैं अटल जी। और हम…उनके माध्यम से अपने विद्यार्थियों को मैंने सिखाया है कि आप सुबह की सारी घटनाओं को शाम तक छाप कर दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए सूरीनाम में, हर दिन अखबार निकालिए–हर दिन हमने अखबार निकाला और उनसे प्रशंसा भी प्राप्त की। और लोग हैरान रह जाते थे, मैं एक डिजिटल कैमरा खरीद के लाया था, मैं ही दौड़ के जाता था जहाँ-जहाँ घटनाएँ आसपास ही घट रही थीं…एक-एक किल्क-किल्क-किल्क किया…मैंने कोई भी सेशन अटेन नहीं किया पर हर सेशन अटेन किया, क्योंकि मेरे पास खजाना होता था चित्रों का। और फिर मेरे साथ जो साथी जुड़ गए अलग-अलग जगह के टाइपिंग करने के लिए, एक डायरेक्टर साहब थे, वो कहते…हम आपके लिए टाइप करते हैं, बैठ गए टाइप करने लगे, संवाद बनाने लगे तभी कोई आया मंत्री जी का है–इसे टाइप करो जरा, तो वो उखड़ गए, खड़े-खड़े–‘क्या समझता है तू मुझको, मैं डायरेक्टर…हाँ, हाँ।’ तो ऐसे बड़े-बड़े लोगों ने छोटे-छोटे काम किए। कमल किशोर गोयनका जी, इतने बड़े साहित्यकार, उन्होंने बाइंडिंग की…बाकायदे बाइंड कर के हम देते थे, प्रिंट निकालते थे खुद और स्वयं हॉकर भी बन जाते थे, क्योंकि होटल के दरवाजे के नीचे से अखबार सरका के चले आते थे।

आठवाँ हुआ, फिर न्यूयॉर्क में वहाँ भी मैंने ऐसा चमत्कार करके दिखाया और वहाँ ये किया कि यूनिकोड में पहली पत्रिका थी वो विश्वभर में हिंदी में निकली थी सन् 2007 में। फिर नवाँ जोहानिसबर्ग में हुआ, गाँधी जी ने जहाँ अन्य लीलाएँ की थीं और गाँधी जी ने जहाँ महात्मा का स्वरूप धारण करके…नेल्सन मंडेला ने कहा था न कि आपने तो मोहनदास करमचंद गाँधी भेजे थे, हमने आपको महात्मा गाँधी वापस किया। तो भोपाल में सन् 15 में हुआ, 18 में मॉरीशस में हुआ और वे सुषमा स्वराज जिनका बहुत मन से, अंदर से हिंदी के प्रति ऐसा लगाव था! वो नहीं रहीं तो हिंदी का बड़ा नुकसान हुआ और देखिए नुकसान ये भी है कि बारहवाँ फिजी में होना है ऐसे ही हिंदी आगे बढ़ती रही…।

अच्छा तो ये लॉकडाउन का समय कैसा रहा, अवसाद बहुत…इस समय में खासकर के जो व्यंग्य का और हास्य की जो वैल्यू है हमारे जीवन में वो बढ़ जाती है थोड़ी सी, बहुत लोग बहुत तरह की मानसिक स्थितियों से या मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो उन सब के बीच में आपका समय कैसा बीता और फिर इस समय क्या कोई रचना प्रक्रिया हो पाई?

देखिए वरुण, इस बीच मेरी एक पूरी पुस्तक प्रकाशित हो गई और उसका नाम है ‘गई दुनिया, नई दुनिया’। मेरे ख्याल से मार्च-अप्रैल-मई में तो वो छप भी गई थी या जून में छपी। तो अवसाद…ये वो काल था जब कोरोना और मृत्यु दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हुआ करते थे कि अगर कोरोना आ गया तो आप गए काम से, मृत्यु अवश्यंभावी है। तो उसका अवसाद भी उसी अनुपात में कितना ज्यादा रहा होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब मजदूर जाते थे थोक-के-थोक, गट्ठर-के-गट्ठर एक साथ इकट्ठा होते थे तो उनमें तो कहीं कोई कोरोना का लक्षण…लगता था कि सब जा कर मर जाएँगे, नहीं रहेंगे…लेकिन उनके अंदर उसका कोई आतंक ही नहीं था, कोई भय ही नहीं था। हम लॉकडाउन में अपने घर पर थे और वो सड़क पर थे! तो चार पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ कि

‘अवसाद उनको नहीं था

अवसाद उनके कारण दूसरों को था

इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छाँव है

बस ये तो रहा सामने अपना ही गाँव है

लगता है कि कालिन पर ही चल रहा हूँ मैं

छाले नहीं हैं पाँव में, छालों में पाँव है।’

तो ऐसी स्थिति जब कारुणिक आपके सामने आ जाए–‘दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो दवा हो जाता है’ ऐसा कहा जाता है। तो इस समय हँसना जरूरी है, और व्यंग्य तो…किस पे करें! सबसे बड़ा तो दुष्ट कोरोना है, उसपे व्यंग्य तो किए गए लेकिन भयभीत तो ज्यादा लोग थे। और असल चुनौती ये थी कि कैसे लोगों को बचाया जाए–

‘फँसे हों लोग लपटों में तो झट घुसना जरूरी है

बचाने के लिए दलदल में खुद घँसना जरूरी है

जरूरी आपदा पर शिकंजा कसना जरूरी है

गमों के दैत्य को भी कुल मिला डँसना जरूरी है

मुसीबत, कष्ट, गम, अवसाद, विपदा चाहे जितनी हों

सभी पर व्यंग्य कर कुछ देर को हँसना जरूरी है।’

तो कष्टों पर व्यंग्य किए और हँसते रहे। ये एक किताब मैं दिखाता हूँ ‘गई दुनिया नई दुनिया’, ये इसी काल में प्रकाशित हुई और इसमें खूब सारी कविताएँ हैं, अगर लोग पढ़ेंगे तो आनंद आएगा! एक कविता मैं सुनाता हूँ, अच्छा चलिए वो लगभग…फिर मैं भूल जाऊँगा।

दरअसल क्या है कि आपको अपने बचपन की यादें हैं, मेरे पास अपने बचपन की यादें हैं। मेरे बचपन में ‘पराग’ नहीं आता था, वहाँ ‘पराग’ बाद में प्रकाशित हुआ। दूसरी पत्रिकाएँ आती थीं, ‘कल्याण’ नाम की पत्रिका हमारे नाना जी मँगवाया करते थे, उसमें एक कॉलम आता था ‘पढ़ो, सीखो और करो’। अच्छा, उसका इतना गहरा असर होता था वरुण मैं आपको बता नहीं सकता–एक-एक कहानी याद रहती थी। तो उस जमाने की एक कहानी मुझे याद आई, और उसका मैंने काव्य रूपांतरण किया अपनी शैली में–निराशा से, अवसाद से लड़ने के लिए–‘जा रहा था मेंढकों का काफ़िला’।

‘जा रहा था मेंढकों का काफ़िला

एक कुआँ मार्ग में उनको मिला

वे लगे कुएँ के अंदर झाँकने

और जल में बिंब अपना ताकने

कुछ कुदकते थे कुएँ की मेंड़ पर

कुछ लगे आपस की छेड़मछेड़ पर

नाचने और कूदने में मस्त थे

गिर गए उनमें से दो जो स्वस्थ थे

खिलखिलाकर सभी टर्राने लगे

जो गिरे थे डर से थर्राने लगे

थीं निकल आने की उनकी ख्वाहिशें

कुआँ गहरा था न थीं गुंजाइशें

सतह चिकनी सीढ़ियाँ भी थीं नहीं

जो गिरा वो कभी निकला ही नहीं

कुआँ तत्पर था निगलने के लिए

व्यग्र थे दोनों निकलने के लिए

कोशिशें करते थे तेज़ तपाक से

किंतु गिर जाते थे वहीं छपाक से

दृश्य ऊपर का विकट घनघोर था

मेंढकों का झुंड करता शोर था

देख उन दोनों की व्याकुल बेबसी

ऊपर से एक मेंढक ने कुटिल फब्ती कसी–

अब तुम्हारी कोशिशें सब व्यर्थ हैं

टाँग लंबी हैं मगर असमर्थ हैं

कुछ समय बस चित्त को बहलाओगे

कुएँ के मेंढक सदा कहलाओगे!

अगर जीना है तो कोशिश मत करो

और चाहो तो यूँ हीं थककर मरो

अब हमारा कथन यही परोक्ष है

आत्महत्या ही तुम्हारा मोक्ष है

सभी मेंढक मिल के चिल्लाने लगे

मौत, मातम, मर्सिया गाने लगे–

डूब जा, डूब जा, डूब जा रे

दूर हैं ज़िंदगी के किनारे!

तुम हो मेंढक नहीं तुम हो उल्लू

डूबने को तो काफ़ी है चुल्लू!

डूबे क़िस्मत के सारे सितारे!

डूब जा, डूब जा, डूब जा रे

दूर हैं ज़िंदगी के किनारे!’

तो एक छोटा मेंढक, बच्चा मेंढक बोला,

‘दोनों डूबो जल्दी-जल्दी

इत्ती देली कैछे कल्दी?

शोर कुएँ में निराशा भर गया

एक उनमें से तड़प कर मर गया

दूसरे ने यत्न पर त्यागा नहीं

मृत्यु का भय भी उसे लागा नहीं

है निकलना मन में इतना ठान कर

साँस खींची टाँग लंबी तान कर

मोड़ कर पंजे झुका घुटनों के बल

भींच कर मुँह सँजो ली ताकत सकल

देह को स्प्रिंग सरीखा कर लिया

हौसला ख़ुद में लबालब भर लिया

एक दिव्य छलाँग मारी

आ गया, आ गया, लो आ गया

जी छा गया

दे रहे थे जो अभी तक गालियाँ

अब बजाने लग गए वे तालियाँ

सीख जिसने दी सिमट कर रह गया

कोसने वाला भी कट कर रह गया

वो उछलना क्या था एक उड़ान थी

आत्मबल की जागती पहचान थी

गगन में गूँजा उसी का क़हक़हा

मेंढकों की भीड़ से उसने कहा–

हूँ तो बहरा किंतु सबका शुक्रिया

आपने जो काम ऊपर से किया

सुन न पाया आपकी मैं टिप्पणी

पर इशारों से मेरी हिम्मत बनी

आपके संकेत बाहर लाए हैं

जानता हूँ कैसे गाने गाएँ हैं

शीघ्र आता समझ मैं पाता अगर

लय में हिलते हाथ तो देखे मगर

आपसे ही बल मिला, संबल मिला

आपकी मेहनत का मुझको फल मिला

आप सबका दिल से आभारी हूँ मैं

करूँगा सेवा ये व्रतधारी हूँ मैं

वचन सुन मेंढक सभी लज्जित हुए

हाथ जोड़े ग्लानि से मज्जित हुए

भई भूल जाना तुम हमारे पाप को

वो चतुर नकली बधिर बोला, मैं सुन न पाया आपको!

दोस्तो तुमने सुनी ये दास्ताँ? दोस्तो तुमने गुनी ये दास्ताँ?

सीख ये पाई कि खुद गहरे बनो

हर निराशा के लिए बहरे बनो!’

वाह, वाह, वाह…क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। हाँ तो जैसा कि मैं कह रहा था कि 30 साल पहले मैंने सबसे पहले आपको सुना था, और उससे भी 30 साल पहले से आपका सफ़र शुरू हुआ है तो अगर ये बात सही है कि 60 साल आपके हो चुके हैं कविता पढ़ते हुए, लिखते हुए, 1960 में शायद आपने पहली बार कविता लिखी और पढ़ी है, और आप एक…उस समय आप बाल कवि अशोक शर्मा के नाम से जाने जाते थे! तो ये बहुत…इतना सुंदर, इतना लंबा सफ़र रहा है, इतने सारे दौर देखे हैं, तो ये ‘बाल कवि अशोक शर्मा’ से ‘अशोक चक्रधर’ बनने का जो सफ़र है वो आप थोड़ा सा हमें बताएँ और ये आपने चक्रधर नाम क्यों चुना और कैसे चुना और बाकी और आपकी क्या प्रेरणाएँ रहीं? बचपन में आप किनको पढ़ते थे और आगे भी बढ़ते-बढ़ते किन साहित्यकारों को, किन रचनाओं को आपने पढ़ा, किनसे आपने सीखा, मज़े के लिए पढ़ा, तो वो भी…?

ये प्रश्न इतना छोटा सा है कि मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इसको विस्तार दूँ। मामला सिर्फ छह दशक का नहीं है, उससे पहले से भी शुरू हो चुका था मैं आपको बताऊँ। छह दशक तो आपने सन् 60 से जोड़ लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं सन् 57 में भी कविता लिखता था और बाल…पता नहीं क्या-क्या लिखता था–वो कुछ कविताएँ माँ पर होती थीं। तो हमारे यहाँ…इसलिए मुझे याद है कि 57 में एक कवि सम्मेलन हुआ था बुलंदशहर में। वहाँ बच्चन जी आए हुए थे, शायद गोपाल सिंह ‘नेपाली’ थे, बलबीर सिंह ‘रंग’ आए हुए थे और जो पुराने-बड़े कवि थे, वो थे…और बुलंदशहर की नुमाइश का ये कवि सम्मेलन विराट हुआ करता था। तो सोम ठाकुर जी आते थे हमारे यहाँ खुर्जा में, वो जाने वाले थे, मेरे पिता को नहीं जाना था–तो मैंने उनसे, पिता से तो नहीं कह सकते थे लेकिन उनसे कहा, ‘चाचा, हमें ले चलिए आप कवि सम्मेलन में।’ तो, ‘तुम तो परेशान हो जाओगे’। ‘नहीं ध्यान से सुनेंगे’। तो उनके साथ मैं…पहली बार इतनी भीड़ देखी थी! वहाँ बच्चन जी का वो…एक गीत मुझे अभी तक याद है और उनकी भंगिमाएँ भी। उन्होंने सुनाया था–

‘महुआ के नीचे मोती झरें, महुआ के

ये बात किसी से ना कह रे, महुआ के

ये बात किसी…’

और अँगुली अपनी इधर-उधर, सब तरफ, श्रोताओं की तरफ करते हुए, ‘ये बात किसी से ना कह रे, महुआ के…।’ और मैंने सोचा कि इतनी गोपनीय बात है तो सब को क्यों बता रहे हैं ये! मैंने सोम ठाकुर जी से कहा कि ये तो इन्होंने गलत कर दिया! इतनी ऐसी बात थी कि बताने वाली नहीं थी तो ये इन्होंने क्यों बता दी! फिर उसी यात्रा में…मैं उनका आभारी हूँ सोम ठाकुर जी का। उसके बाद अनेक यात्राएँ कीं, एक बार सहारनपुर की यात्रा में, शायद वो भी सन् 60-62 की बात होगी। उन्होंने मुझे–शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना–ये सिखायी थीं। और वो जो उदाहरण उन्होंने दिए थे वरुण, वो मैं अपनी एम.ए. की कक्षाओं में भी दिया करता था, जब मैंने 10-12 साल की उम्र में सुना था। तो जो बात, मन में एक बार बैठ जाय तो वो बैठ जाती है। अब ये महुआ ऐसा बैठा कि महुआ क्या होता था हम तो जानते ही नहीं थे! महुआ दूसरी बार सुना तो जब वो फिल्म आई ‘तीसरी कसम’, महुआ घटवारिन का किस्सा। तो राज कपूर हमारे बहुत प्रिय हो गए, और राज कपूर हमारे आदर्श भी हो गए–एकदम गिने-चुने गुरु हैं। मेरे पिता तो गुरु थे ही पहले गुरु।

लेकिन राज कपूर, चार्ली चैप्लिन और मुक्तिबोध ये तीन प्राणियों को कह सकता हूँ कि ये मेरे…मुझे एकलव्य बनाने वाले हैं, तीनों का एकलव्य रहा हूँ। तीनों से मैंने कुछ-कुछ सीखा है, चारों से। लेकिन छह दशक का सफ़र देखो बहुत संक्षेप में अगर बताना चाहूँ आपको तो पहला दशक यानी 60 से 70 वाला…और एक शब्द के माध्यम से इतना संक्षिप्त उत्तर कोई हो नहीं सकता वरुण, जैसा मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक शब्द में 60 साल की यात्राएँ पूरी की–तो वो है ‘सादाचरण’, सादाचरण मतलब सादा आचरण। ये तो था पहला दशक कि हम सीख रहे हैं, हम आत्मसात कर रहे हैं, जो भी ज्ञान मिल रहा है उसको अंदर ले रहे हैं, तो ये 70 तक…धीरे-धीरे किशोरावस्था इसमें पार हो जाती है, तरुण भी हो जाते हैं, लेकिन ये सादा ही रहा, सादा आचरण। दूसरा जो दशक आया 70 से 80 वाला वो क्रियात्मक था लेकिन वो क्रियाशीलता भी…सादाचरण के ‘स’ में से ‘आ’ का डंडा निकाल लो तो वो सदाचरण कहा जाएगा–कि जो हम जी रहे हैं, जो अनुभूत करते हैं वही हमारा सत्य है, वही हम निर्भीक होकर कहेंगे, और हम 70 से 80 तक सदाचरण वाला मामला देखते रहे।

तीसरा जो दशक था 80 से 90 वाला, वो हमारा ‘सदाचरण’ में से ‘सद’ निकल गया ‘आचरण’ रह गया; जो भी देख रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और अपने कौशल को बेचना कैसे आना चाहिए ये भी देख रहे हैं। तो चौथा जो दशक था 90 से 2000 वाला वो तेज चरण वाला था; ‘आचरण’ में से ‘आ’ निकल गया, ‘चरण’ रह गया। जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना काम कर सकते हो कर डालो, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा फिर। पाँचवा दशक 2000 से 2010 तक था, वो ‘चरण’ में से ‘च’ भी निकल गया, रह गया ‘रण’। अब वो प्रतिस्पर्धाओं का दौर आ गया, जो बहुत प्यार करते थे वो नहीं भी कर रहे हैं, फिर आप किसी की निंदा कर दो तो वो दस गुना ज्यादा कर दे! तो उन निंदाओं में भी जिंदा रहने का काल रहा–2000 से 2010 तक का। ये जो ‘रण’ रह गया ‘चरण’ का। छठा दशक आया 2010 से 2020, तो ‘रण’ का ‘र’ भी निकल गया, रह गया ‘ण’, यानी कुछ नहीं, यानी शून्य, यानी ज़िरो और हम फिर भी हीरो, बैठे हैं आपके सामने। तो इस तरह की चुनौती हुई हमारी, झाँकी छह दशक की–पहले ‘सादाचरण’, फिर ‘सदाचरण’, फिर ‘आचरण’, फिर ‘चरण’, फिर ‘रण’, फिर ‘ण’, यही तो है न छह दशकों का सफर। तो मैंने खुद से पूछा कि अब क्या, अब क्या करना है, मैंने खुद से कहा कि करना क्या है, इस बचे हुए ‘शून्य’ में रंग भरना है। और वरुण ये काम हम अकेले नहीं करेंगे, इस ‘शून्य’ में रंग तो अगले दशक के बच्चे ही भरेंगे, हम उनके साथ-साथ रंग बनाएँगे, रंग घोलेंगे, ऐसा घोलेंगे बराबर-बराबर मात्रा में कि वो सफेद रहे, अगर अनुपात बिगाड़ देंगे तो वो काला हो जाएगा…।

जी, जी…आपकी प्रेरणा से बहुत सारे लोगों ने सीखा है और सीख भी रहे हैं और सीखते ही रहेंगे वो तो, लेकिन फिर भी ये आपने जब शुरुआत की, आपने वैसे तो बहुत ही…इतना सुंदर जवाब दिया है कि उसमें और कुछ पूछने को बचा नहीं, पर फिर भी मैं थोड़े से और ऐसे पर्सनल से सवाल पूछूँगा कि ये आपने जब शुरुआत की तब शायद हास्य कविता से नहीं की होगी और हास्य कविता अपने आप में एक श्रेणी आपको वैसे भी पसंद नहीं है कि कविता को हास्य कविता, सिर्फ एक डब्बे में बाँध दिया जाए, पर फिर भी व्यंग्य कह सकते हैं उसको, एक सामाजिक चेतना वाली एक समाज-दर्शन वाली कविता कह सकते हैं जो कि एक…उस समय जो एक हिंदी की नई कविता आई थी उससे बहुत हट के है। इसको ‘जन कविता’ कह सकते हैं, तो ये आपका जो शिफ्ट है ये धीरे-धीरे आया या कोई ऐसा हुआ कुछ कि आपने ये तय किया कि हम इस तरह की कविता कहेंगे?

वरुण, धीरे-धीरे समय के साथ परिवर्तन आए और निश्चित रूप से इसलिए आए कि आपकी सोच का स्तर बदलता गया; तो शुरुआत तो हुई थी हमारी राष्ट्रीय कविताएँ लिखने से, क्योंकि पिता हमारे ओजस्वी कवि थे–दर्शन के, चिंतन की बात उनकी कविताओं में रहती थीं और कई बार मेरी परीक्षा लेते थे कि मेरी समझ में आएगी या नहीं आएगी। उन्होंने मुझसे पूछा था, उनकी दो पंक्तियाँ बड़ी मशहूर हैं और मुझे एकदम में समझ में आ गई थी, हर किसी की समझ में आ जाएँगी वैसे तो…पर मैं बड़ा गर्व करता था कि मेरी समझ में आ गई। पिता जी ने कितनी गूढ़ बात कही, उन्होंने कहा था कि

‘दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम

नींद जो न आए तुम्हें रात के अँधेरे में

और रात के अँधेरे में न करो कोई ऐसा काम

मुँह जो तुम छिपाते फिरो दिन के उजेरे में।’

और मैं बताऊँ कि शायद ये मेरे लिए एक ऐसा नीति वाक्य है जो कहीं अवचेतन से जाकर अचेतन में बैठ गया होगा, वहाँ से निकल आता है तो बहुत मदद करता है, बहुत संबल देता है और ताकत देता है, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय काव्यधारा के साथ धीरे-धीरे लगा कि उसमें गाँधी जी ज्यादा ठीक हैं, जो सत्य, अहिंसा, दया धर्म की बात करते हैं, और लड़ाई की कम करते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि, अब सन् 66 में हम लिखते थे…पाकिस्तान…सन् 62 में चीन के विरुद्ध कविता लिखी, 65 में पाकिस्तान के विरुद्ध लिखी फिर समझ में आने लगा कि भई युद्ध तो खराब चीज है। गाँधी जी का रास्ता अपनाना चाहिए। तो 69 में मुझे, मेरे बड़े भाई सरीखे मित्र सुधीश पचौरी जी ने एक किताब लाकर दी थी 68 में, और 68 में मैं बी.ए. कर रहा था। उस किताब का नाम था ‘नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध’। तो जो काव्य शास्त्र या हिंदी साहित्य का इतिहास हम अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से जानते थे, या जो कविता के प्रतिमान हमें बताए जाते थे, क्योंकि हाथरस-मथुरा में ये नई कविता के बारे में बताते ही नहीं थे! कि अज्ञेय जी ने ‘तार सप्तक’ निकाला था सन् 42 में, वो तो बहुत पहले निकाला था। तो वो एक रिफरेंस के तौर पर बता दिया, लेकिन उसमें हुआ क्या, बस छायावादी कविता तक आप बेहतर जानते थे–पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी। इनके तो आपने पढ़े और गद्य में प्रेमचंद आदर्श हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही मुक्तिबोध को पढ़ा और नई शब्दावली, नई टेक्नोलॉजी, एक नए तरह का बिंब विधान, प्रतीक विधान उसमें दिखाई दिया, और कहीं-कहीं सपाट वक्तव्य भी दिखाई दिए, तो ये मध्यवर्गीय, आत्म संघर्ष के और द्वंद्व के कवि थे।

तो उसका असर ये हुआ 68 में कि मैं सन् 63 में लाल किले के कवि सम्मेलन के मंच पर आ गया था। आदरणीय सोहनलाल द्विवेदी जी ने मेरा नाम रिक्मेंट किया था पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी को। तब से मैं, 63 से लेकर और 68 तक आया–लेकिन 67 में जो हिंदी विरोध में दक्षिण में आंदोलन हुआ, उसका मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और मैंने एक कविता लिखी, जिसमें कोई ओजस्विता नहीं थी, या कुछ नहीं…उसमें थोड़ी बहुत सीख थी हिंदी के बारे में, कुछ था कि भई वो हमारी माँ है और हम सब संतान हैं इसकी। और वो कविता चली नहीं, हूट हो गया, हूट हो गया तो फिर कवि सम्मेलन से भी अरुचि हो गई। तो 68 के बाद मैंने कवि सम्मेलन में जाना बंद कर दिया, और मुझे लगा कि ये स्थान गंभीर बात कहने का है ही नहीं। क्योंकि यहाँ ये सब गीतकार लोग होते हैं और हास्य भी चल रहा है। तो हास्य भी मुझे बहुत प्रभावित नहीं करता था, जिस तरह का हास्य मैं देखता था। और मेरे पिता स्वयं जाते थे, मेरे पिता तो मेरे पिता थे–वे न तो हास्य वाले थे, न तो शृंगार वाले थे, वे जीवन दर्शन के एक अद्भुत कवि थे। और मंच के सबसे पीछे बैठते थे, क्योंकि उन्हें बहुत आगे आने का भी शौक नहीं था…यही कारण है कि मुझे हमेशा आगे आने में मज़ा आता है कि क्यों न हम आगे बढ़ें भई, हमारे पिता जी क्यों पीछे रह गए। खैर, वो जो परिवर्तन आया मुक्तिबोध को पढ़ के, उसने ऐसा दरवाजा खोला जैसे वो एक खिड़की हो मेरे लिए पूरी दुनिया को जानने की। तो पश्चिमी साहित्य पढ़ा, रसियन साहित्य पढ़ा, जो मिला वो पढ़ा–और अपने देश के ही जो सारे साहित्यकार हैं उनको जाना। ‘तार सप्तक’ के प्रति एक कवि को तो दूसरे सप्तक, तीसरे सप्तक…ये जितने भी निकले वो सब देखे। तो मैं एक अध्ययनशील और टॉप करने वाला बालक बन गया और दिल्ली इसलिए आ गया, क्योंकि आगरा विश्वविद्यालय में मेरे बारे में ये था कि ये पूरी यूनिवर्सिटी को स्टॉप करेगा और रह गई सेकेंड पोजीशन! अगर टॉप कर गए होते तो मथुरा में पढ़ाते हम, क्योंकि प्रधानाचार्य ने कहा था कि अगर तुमने टॉप कर लिए यूनिवर्सिटी तो तुम्हें यहीं नौकरी दूँगा। अच्छा हुआ द्वितीय श्रेणी, द्वितीय स्थान आया विश्वविद्यालय में, ये भी बड़ी बात थी वैसे तो, पर हमें बहुत कौड़ी ही लगी कि ये बहुत खराब है, मर क्यों न जाएँ…हाँ, कोई धरती फट जाए और हम समा जाएँ कि सेकेंड पोजीशन रह गई। हालाँकि, वो भी…उसकी लंबी कहानी है।

तो साहब, दिल्ली इस प्रकार आ गए। सुधीश जी हमें ले आए, यहाँ एम.ए. की, फिर पीएच.डी. हुई, आते ही नौकरी लग गई थी, नंबर फिर भी सेकेंड पोजीशन के बावजूद इतने सारे थे कि सत्यवती कॉलेज में हम पढ़ाने लगे। फिर हो गए हम वामपंथी किस्म के आदमी और क्रांतिकारी अपने आप को महसूस करने लगे, और हम ऐसे क्रांतिकारी समूह में थे जो अध्यापकों का था और बड़े पढ़ने-लिखने वाले थे–सारे उद्धरणों के साथ बात करते थे, मैंने तो ‘मार्क्स’ उतना नहीं पढ़ा, पर उन सब में बड़े गहन मार्क्स के ज्ञाता थे, लेकिन कुछ मार्क्स इंगेज इन सब को…लुकाच की बात हो रही है, अनस्वेच्छा की बात हो रही है, क्रिस्टो और कॉडवेल की बात हो रही है। तो हम भी जिज्ञासु, सेकेंड पोजीशनर लगे रहते थे। लेकिन उनके जीवन को पढ़ते थे…तो फिर वो सन् 75 तक ऐसा हल्का-हल्का मोहभंग अंदर होने लगा कि ये अपने घर को तो सँभाल न पाए देश को क्या सँभालेंगे, फिर भी उनके प्रति मेरे मन में आज तक कोई गैर भाव नहीं है, वो सब अभी भी मित्र बने हुए हैं लेकिन उनसे मेरी उम्मीदें खत्म हो गईं। और वो समझिए कि दस साल बाद जब 78 में…इस बीच में हमारा विवाह भी हो गया 76 में। हमारे ससुर साहब भी कवि, तो दोनों तरफ से कवि। और वाचिक परंपरा जो मेरे पास थी बड़ी कूट-कूट कर भरी हुई। वो इस नई कविता से बहुत ज्यादा लिप्त नहीं हो पाई, हालाँकि प्रारंभिक कविताएँ मेरी पहली कितनी ही किताब में आई हैं, ‘सो तो है’ जिसका नाम है। उतना सब वो अप्रत्यक्ष विधान की प्रतीक धर्मी कविताएँ हैं, लेकिन जन-मन से जुड़ी हुई हैं। एक सामाजिक सरोकार उसमें, एक प्रतिबद्धता उन कविताओं में दिखाई देती है। और मैं ये सोच बैठा था कि ये कवि सम्मेलन वाले कहाँ सुनेंगे इन कविताओं को, कवि सम्मेलन में ऐसी कविताएँ चल ही नहीं सकती है। तो वो जो कविता मैं बता रहा हूँ न, डेमोक्रेसी वाली इससे पहले उसी तरह की कविताएँ थीं, काका हाथरसी हमारे ससुर जी और हमारे इस प्रकार ससुर के, मेरी पत्नी के चाचा सगे और उन्होंने ही पाला सारे…अपने बड़े भाई की संतानों को। तो बोले, ‘लल्ला चल हम तोहे मद्रास घुमाय लावें।’ तो हम भी पढ़ाते थे, हमने भी एलटीसी ली, ससुर साहब के पास फर्स्ट क्लास का पास है तो हमें भी फर्स्ट क्लास की यात्रा करने का अवसर मिलेगा…तो उनके साथ यात्रा की। और मद्रास में इसलिए गए थे कि घूमघाम के आएँगे, दक्षिण में कभी गए नहीं। बोले, ‘लला तू कविताऊँ सुना दे।’ मैं वैसी कविता लिखता नहीं हूँ आजकल, पहले जैसी बचपन में लिखता था, अब वैसी नहीं लिखता। ‘अरे कोई सुनाय दे, दो सौ रुपया मिल जाने दे!’ मैंने फिर कहा कि कोई बात नहीं…लेकिन साहब मैंने वहाँ जो अपनी ‘बूढ़े बच्चे’ कविता सुनाई। तो, और इससे पहले जो भूमिका बनाई, एक दिन का अनुभव मद्रास के तटों का जो मैंने अर्जित किया, उसमें जो हास्यबोध मेरे अंदर विद्यमान पहले से ही था जो दबा रहा 10 साल तक, वो फिर से फूट कर निकल आया। और जनता को उद्बोधित करने का जो पुराना अनुभव था वो निकल आया–बीच में मास्टरी की तो, मास्टर तो बोलता ही रहता है, बोलता रहता है, उसे तो घंटों बोलवा लो। तो वहाँ जो ऐसे ही एक्सटेम्पोर मजा दिया उससे धाक जम गई, तालियाँ बज गईं और हूट बज गई, दूसरों से ज्यादा जम गईं, तो चूँकि दूसरे जो बड़े थे वे मेरे पिता के मित्र थे तो उनको लगा, ‘अरे देखो ये हमारा भतीजा…वाह, वाह क्या बात है!’ तो मेरे साथ दुर्घटना ये हुई कि वो सब-के-सब मुझे भतीजा मानने लगे, चाहे मेरे से उम्र में कम हैं वो भी। अगर वो मेरे पिता के मित्र हैं तो, ‘हाँ भाई अशोक मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ।’ अब वो एक सीमा होती है न सहने की वरुण जी। मैंने कहाँ अच्छा, ‘चचा अपनी उम्र तो बता दो जरा, उम्र तो…।’ ‘अरे, हम सन् 54 में पैदा हुए।’ हमने कहा, ‘हम 51 में पैदा हुए, भविष्य में कभी अपने आप को चाचा मानने की कोशिश मत करना!’ मेरे पिता के साथ क्या बैठ लिए आप चाचा बन गए यार, अपनी औकात में रहो। तो इतने सारे चाचा झेले मैंने, लेकिन उनमें कुछ जेन्युइन चाचा जैसे–नीरज जी, बाल कवि बैरागी, जैसे आधे-आधे समझ लीजिए चाचा ही हम कहते थे, मतलब खुद ही चचा कहने लगा। जैसे शैल चतुर्वेदी जी, लेकिन…और बहुत सारे कवि जो समकालीन थे…।

मुझे क्या फायदा था कि उनको चचा कहके बिठा लेता था अपने पास। मैंने कही कि तू ‘चल गई’ सुना दो न, ‘चल गई, चल गई, कहाँ चल गई’ ये कोई कविता है, अरे कुछ जनता के बारे में सोचो न चचा। देखो कितनी गरीबी है, कितनी भूखमरी है। तो फिर उन्होंने एकदम…चैतन्य होने लगे, फिर एक कविता लिखी उन्होंने, सुनाई कि ‘ग्राहक पीला, दुकानदार लाल है, बाजार का ये हाल है’। तो मैंने इन सारे हास्य के कवियों में, यात्राओं के दौरान अपने बिना इसके किए कि कोई ज्ञान दान दे रहा हूँ, उन्हीं के बीच में हूँ, उन्हीं जैसा हूँ, बचपन में उनको देखा है, प्यार भी पाया है, प्यार किया है। तो उनसे मैत्री भी रही, और एक जब भी आप मिलते हो तो उनसे भी सीखा। मंच के कविता के क्या धर्म हैं, क्या गुण-कौशल हैं, वो भी…वाचिक परंपरा है ये तो, सीखना-सीखाना, आदान-प्रदान तो…ये चलता ही रहेगा, ऐसा थोड़े ही है मैं ही सीखा दूँगा, मैं सीखूँगा ही सीखूँगा। बस इस तरह से वहाँ मद्रास में जब मेरी वो कविता जम गई तो मैंने कुछ जो हँसाया और हँसा के फँसाया…उस रात में दो हास्य कवि थे–एक ने तो बहुत, बहुत अच्छा महसूस किया, लेकिन दूसरे बोले कि ‘अशोक ऐसा है कि तुम ये हास्य में मत आना, तुम्हारी छवि जो है वो गंभीरता वाली ही ठीक है, हँसाने में क्या है, हँसाने के लिए हम बैठे हैं न, हम क्या…हमारा क्या काम रह जाएगा फिर…।’ तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये सद्भावना में कह रहे हैं कि दुर्भावना में, लेकिन अंत:चक्षु खुले हुए थे, उन्होंने कहा कि बहुत दुर्भावना में बोल रहे हैं बालक, तू इनकी बात मत मान, क्योंकि हास्य में बड़ी ताकत है, हास्य जोड़ देता है, एकदम जोड़ देता है, अगर क्षमता तेरे अंदर है तो इसका भी इस्तेमाल कर, तू भूल जा कि तू मास्टर है, तू भूल जा कि तेरी सन् 1975 में मुक्तिबोध पर किताब छप चुकी है, तू भूल जा कि भविष्य का नामवर बताया जा रहा है, तू भूल जा कि तू आलोचक है, किसी आलोचक का कोई स्मारक या कोई मूर्ति नहीं बची है, कवियों को याद किया जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो आलोचकों को याद करते हैं, तू तो यहाँ आ गया है अब। कवि सम्मेलन में तेरी वापसी हो गई है। देर लगा कर आया है…दस साल कहाँ गँवा कर आया है, गँवार! तू इन्हीं के लिए बना हुआ है। तो वो संप्रेषण की क्षमता के कारण और फिर मैंने कथात्मक विन्यास लेते हुए…मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा कवि हूँ…नहीं हूँ, मुझसे बहुत अच्छे-अच्छे कवि हैं जो अच्छे बिंब-विधान, प्रतीक-विधान और गहन जटिलताओं को साध करके गीत में डाल देते हैं।

लेकिन मैंने संप्रेषण को मुख्य मानते हुए और सामाजिक परिवर्तन का औजार कविता को बनाने के लिए प्रारंभ में सफल पाया अपने आप को। तो मेरे अंदर की जो व्यंग्य चेतना है वो हास्य के साथ करुणा से भी जुड़ी हुई है, कारुणिक दृश्यों को पहले मैं हास्य के आवरण में लपेटकर कथाक्रम ऐसा बनाता हूँ कि लगेगा कि ये तो हँसी की सी बात होने वाली है, फिर मैं करुणा में ले आता हूँ, फिर मुझे अपना जो करना होता है वो करता हूँ।

हाँ, आप ‘कटे हाथ’ का अगर पाठ करें, या कोई भी जो आपका इस समय मन कर रहा है सुना दें।

देखिए मैं, पुस्तक रख लेता हूँ, भूल गया तो मैं निकाल लूँगा। ‘कटे हाथ’ के बाद सुनाऊँगा और कविताएँ, अभी ‘कटे हाथ’ सुना रहा हूँ।

‘बगल में पोटली दबाए एक सिपाही थाने में पहुँचा

और, सहसा थानेदार को सामने पाकर सैल्यूट मारा

थानेदार ने पोटली की तरफ निहारा

सैल्यूट के झटके में पोटली भिंच गई

और उसमें से गाढ़ी सी कथई बूँद रिस गई

थानेदार ने पूछा–अबे इस पोटली में से क्या टपका रहा है

क्या कहीं से शरबत की बोतलें माँगे ला रहा है

सिपाही हड़बड़ाया हुजूर इसमें शरबत नहीं है

अबे, शरबत नहीं है, घबराता क्यों है, हद है

शरबत नहीं है तो क्या शहद है

सिपाही कहा–वाह, सर शहद भी नहीं है

इसमें से तो कुछ और ही चीज बही है

और ही चीज, तो खून है क्या

अबे, जल्दी बता–क्या किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी

या किसी मेमने की टाँग तोड़ दी

अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है

पकाएँगे हम भी खाएँगे, तुझे भी खिलाएँगे

सिपाही घिघियाया, सर! न पका सकता हूँ, न खा सकता हूँ

मैं तो बस आपको दिखा सकता हूँ

इतना कहकर सिपाही ने वो पोटली मेज पर खोली

देखते ही थानेदार की भी आत्मा लोलित

उस पोटली से निकले

किसी नौजवान के दो कटे हुए हाथ

थानेदार ने पूछा, बता क्या है बात, ये क्या कलेश है

सिपाही बोला, हुजूर रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है

एक्सीडेंट का केस है तो यहाँ क्यों लाया है

और बीस परसेंट बॉडी ले आया

80 परसेंट कहाँ छोड़ आया है

सिपाही बोला, माई-बाप ये बंदा इसीलिए तो शर्मिंदा है

क्योंकि 80 परसेंट बॉडी तो जिंदा है

पूरी लाश होती तो यहाँ क्यों लाता!

वहीं उसका पंचनामा न बनाता

लेकिन हुजूर गजब, बहुत बड़ा हो गया

वो तो हाथ कटवा के खड़ा हो गया

रेल गुजर गई तो मैं दौड़ा

वो तना था मानिंदे हथौड़ा

मुझे देखकर मुस्कुराने लगा

और अपनी ठूँठ बाँहें हिला-हिला कर बताने लगा

ले जा, ले जा ये फालतू हैं, बेकार हैं

और बुला ले, कहाँ पत्रकार हैं

मैं उन्हें बताऊँगा कि काट दिए

किसलिए? इसलिए कि मैंने झेला है

भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला

पंद्रह साल हो गए इन हाथों को

कोई काम ही नहीं मिला!

हाँ, इसलिए…इसलिए मैंने सोचा कि

ये फालतू हैं, बेकार हैं इन्हें काट दो

और इस सोए हुए जनतंत्र के आलसी पत्रकारों को

लिखने के लिए प्लॉट दूँ कि इन कटे हुए हाथों में

पंद्रह साल की रोज़ी-रोटी की तलाश है

आदमी जिंदा है और ये उसकी तलाश की लाश है

इन्हें उठा ले, अरे इन दोनों हाथों को उठा ले

कटवा के भी मैं तो जिंदा हूँ तू क्या मर गया

हुजूर इतना सुनकर मैं तो डर गया

जिन्न है या भूत!

मैंने तो किसी तरह अपने आप को साधा

हाथों को झटके से उठाया, पोटली में बाँधा

और यहाँ चला आया

अब इनकी रिपोर्ट कैसे बनाऊँ

इन्हें जलाऊँ या दफनाऊँ

थानेदार बोला, मामला सीरियस है

पर जलाने या दफनाने में काहे कि बहस है

अरे नादान आदमी जिंदा है तो दौड़ के जा

और पूछकर आ कि हिंदू है या मुसलमान

हिंदू है तो हाथों की चिता बना

और मुसलमान है तो दफना

सिपाही बोला, हुजूर अब मुझे न भेजें

और इन हाथों को भी अब आप ही सहेजें

थानेदार भी घबरा गया

कटे हाथों को देखकर चकरा गया

बोला, इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जा

लड़के इन्हें देखकर नहीं डरेंगे

इनकी चीर-फाड़ करके स्टडी करेंगे

पता नहीं इसके बाद क्या हुआ

लेकिन घटना ने मन को छूआ

अरे उस पढ़े-लिखे नौजवान ने

अपने दो हाथों को खो दिया

और सच कहता हूँ

कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने

एक दक्षिणी युवक के बारे में ये खबर पढ़ के

रो दिया, रो दिया

और सोचने लगा कि इसे पढ़कर

हमारे तथाकथित बड़े-बड़े लोग

शर्म से क्यों नहीं गड़ गए

अरे, आज आपकी ही कृपा से एक अकेले पेट

के लिए दो हाथ भी कम पड़ गए

वो उकता गया आपके झूठे वादों, झूठी बातों से

वर्ना वो क्या नहीं कर सकता था

अपने इन दो हाथों से

वो इन हाथों से किसी मकान का

नक्शा बना सकता था, हाथों में बंदूक थाम के

देश को सुरक्षा दिला सकता था

इन हाथों से वो कोई सड़क बना सकता था

क्रेन से सामान चढ़ा सकता था

और तो और, ब्लैक बोर्ड पर ‘ह’ से हाथ

लिखकर बच्चों को पढ़ा सकता था

मैं सोचता हूँ, इन्हीं हाथों से उसने बचपन में

तिमाही, छमाही, सालाना परीक्षाएँ दी होंगी

माँ से पास होने की दुआएँ ली होंगी

इन्हीं हाथों में वो प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर लाया होगा

इन्हीं हाथों से उसने खुशी का लड्डू खाया होगा

इन्हीं हाथों में उसने डिग्रियाँ सहेजी होंगी

इन्हीं हाथों से उसने अर्जियाँ भेजी होंगी

और अगर काम पा जाता तो ये निपूता

इन्हीं हाथों से माँ के पाँव भी छूता

खुशी के मौके पे इन हाथों से डफली बजाता

और किसी खास रात को इन हाथों से

दुल्हन का मुखड़ा उठाता

इन्हीं हाथों से झुनझुना बजाकर बेटी को बहलाता

रोते हुए बेटे के गाल सहलाता

पर तूने तो काट लिए मेरे दोस्त

लेकिन तू कायर नहीं है

कायर तो तब होता, जब समूचा कट जाता

और देश के रास्ते से हमेशा-हमेशा को हट जाता

सरदार भगत सिंह ने ये बताने के लिए

कि देश में गुलामी है पर्चे बाँटे और तूने

बेरोजगारी है ये बताने के लिए हाथ काटे

मैं कोई बड़ी बात कह रहा हूँ ऐसा तो मुझे भ्रम नहीं है

लेकिन प्यारे! तू किसी शहीद से कम नहीं है

तू किसी शहीद से कम नहीं है

क्योंकि तेरी शहादत के पीछे

लाखों बेरोजगार नौजवानों की कतार है

और उस पूरी कतार की यही पुकार है

कि हमारे भूखे-नंगे परिवारों को रोजी-रोटी का इंतजाम दो

हमें काम दो, हमें काम दो, हमें काम दो।’

अद्भुत अद्भुत अद्भुत! इस कविता से जुड़ा हुआ सवाल जो हमारा निकलकर आता है वो यही है कि हमारे देश में कविता पुरानी क्यों नहीं होती और खास करके इस तरह की कविता जिसमें कि एक सामाजिक चेतना है, जिसमें कटाक्ष है, जिसमें गुस्सा है–ये आपकी कोई भी, आपकी ‘डेमोक्रेसी’ है जैसे कविता या कोई भी कविता मैं कहूँ कि 70 के दशक की या 80 के दशक की या 90 के दशक की; वो सब आज भी सामयिक लगती हैं, बल्कि जैसे हरिशंकर परसाई साहब की भी कई लोग हैं जो क्लिप उनके छोटे-छोटे, हिस्से उनके आर्टिकल्स के, उनके लेखों के डालते रहते हैं इधर-उधर…कि लगता है आज की ही बात कर रहे हैं। आप भी जो बात कर रहे हैं, वो ‘डेमोक्रेसी’ हो या ये ‘कटे हाथ’ हो, ‘मेंढकों का काफिला’ हो…ये सब हमारे यहाँ क्या समय घूम-घूम के फिर वही आ रहा है, ऐसा आपको लगता है?

देखिए, आप बहुत सही बात कहते हैं कि क्या पुरानी हो जाती हैं कविताएँ अगर समस्याएँ वही बनी रहती हैं तो कविता कैसे पुरानी हो जाएँगी। और मुझे तो अफसोस है कि कविताएँ क्यों अभी तक जीवित हैं, मर क्यों नहीं जातीं, समस्याएँ दूर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी कविता की गिरफ्त में आ जाते हैं, अभी तो मैंने…बहुत दिन बाद ऐसा आवेग आया है वरुण कि मैंने सुनाया है आपको। जब मैं मंच पे सुनाता था डूब के तो लोग इतना जुड़ जाते थे कि कमाल का…तादात में हो जाता था, कमाल का साधारणीकरण श्रोताओं के साथ मेरा हो जाता था, और लोग स्तब्ध हो जाते थे या आँखों में आँसू ले आते थे। और ये बताऊँ कि मेरी अनेक कविताएँ ऐसी हैं जिनमें कि मेरे खुद के ड्राफ्ट पर, कविता पर, आँसू की कुछ बूँदे हैं, लिख रहा हूँ हास्य की कविता, लेकिन उसको रोते हुए लिख रहा हूँ। क्योंकि उसके पीछे दर्द होता है न। ये तो संप्रेषण की शर्तें हैं! मेरा तो…लगा रहा, मैं भी लगा हुआ हूँ तभी से, सन् 57 से और कविता को जीने की, समझने की, और उसको उलझाने के विरुद्ध लड़ने की, सो फिर कहा जाने लगा ये तो हास्य-व्यंग्य कवि है, इनका…। गंभीरता से न लो, न लो, तुम न लोगे तो क्या हो जाएगा, भाई सुनने वाला तो गंभीरता से लेता है, आज भी लेते हैं। तो वो जो प्यार है, निश्चल है, वो बहुत दुर्लभ है मेरे लिए तो। ऐसा खास मेरे अंदर कुछ नहीं है कि मुझे इतना प्यार लोग करते हैं। और उसी को मैं एक मोड ऑफ नॉलेज ट्रांसफर बन के, मैं कह रहा हूँ न कि अब क्या है, अब क्या करोगे, शून्य कैसे भरोगे, बच्चे भरेंगे। तो इन दिनों एक कार्यक्रम चल रहा है ‘सौ करोड़ का कवि’, उसमें नए-नए कवि चुने जा रहे हैं, आज भी वो नौ बजे आएगा–किसान चैनल पे आएगा। उसमें चार कवि होंगे, चालिस में से एक निकालना है, तो अभी समय लगेगा उसमें। अच्छा ये हो कि हम नई पीढ़ी को पढ़ने का सामान मुहैया कराएँ। व्यंग्य क्या है, कटाक्ष क्या है, सत्ता क्या है, अलग-अलग दौर में मैंने अलग-अलग अनुभव इन बरसों में हासिल किए हैं।

कभी ऐसा लगा है किसी सत्ता के समय में कि मुश्किल है कटाक्ष या व्यंग्य!

देखिए, इस प्रकार का उत्तर देना भी भारी है। क्योंकि वैसे तो कवि के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं होती है और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरी जो व्यंग्य कविता एकदम राजनैतिक रंग की और किसी के विरुद्ध, सत्ता पक्ष के विरुद्ध लिखी गईं, उनको मोदी जी भी कोट करते आ रहे हैं। उन्नीस के इलेक्शन में उन्होंने ‘भ्रष्टाचार महोत्सव’ कविता के वो अंश कि भ्रष्टाचार कितने प्रकार का होता है–नजराना, शुकराना, हकराना और जबराना–ये मैंने प्रकार बताए थे कि इतने प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। कोई रोचक कविताएँ, लंबी आज तो नहीं सुनाऊँगा, क्योंकि समय हो जाएगा, आपको भी कहीं जाना होगा, मुझे भी अगली एक जिम्मेदारी है।

जी, जी, अब हम दर्शकों के, श्रोताओं के सवाल ले लेते हैं कुछ दो-तीन और समापन की ओर बढ़ते हैं। बस उससे पहले मैं एक सवाल जो, थोड़ा व्यक्तिगत-सा सवाल था कि ये जो आपने अपने नाम में ‘चक्रधर’ जोड़ा है उसके पीछे कोई कहानी है क्या, या कोई कारण है?

छोटा सा कारण है, संक्षेप में बताता हूँ कि जब मेरा एम.ए. का परिणाम आया तो उसमें एक बालक टॉपर था और मेरा ग्यारह तक नाम नहीं था तो मैं तो हैरान रह गया कि जिसके बारे में पूरे विश्वविद्यालय में हल्ला है कि ये टॉप करेगा, ये तो गायब है! कहीं ग्यारह में भी नाम नहीं है। तो मैं दुखी भी हुआ, मैं चकित रह गया–ये क्या हुआ! तो मैं बालकृष्ण राव जो वाइस चांसलर थे, मैं मथुरा से वहाँ गया और वहाँ धरना देकर बोला चपरासी से कि बता दो कि भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है बच्चा! तो भूख हड़ताल बड़ा भयानक शब्द होता था उन दिनों, उन्होंने झट से बुला लिया, पहले तो डॉट लगाई उन्होंने, ‘क्या, क्या मतलब है भूख हड़ताल, क्या करेंगे आप, देखिए अपनी जरा शक्ल देखिए, अपना आकार देखिए क्या है?’ वो भी कवि थे बालकृष्ण राव जी। इतने में तो हमारे आँसू निकल आए, ‘बोलिए क्या है’। मैंने कहा, ‘जी पानी पिला दीजिए तो मैं बोल के बताऊँ कुछ।’ तो उन्होंने पानी पिलाया, मैं सहज हुआ, फिर मैंने कहा, ‘देखिए जी आपके गोपनीय विभाग से पता लगा है कि जिस बच्चे ने टॉप किया है वो चतुर्वेदी है और वो…इनके वो मामा हैं, वो फूफा हैं या जो भी हैं और वो एग्जामनर थे उन्होंने इस स्टूडेंट को जिस पेपर में 90 दिए हैं, उस पेपर में मुझे 100 में से 30 नंबर मिले हैं। बाकी हर प्रश्न पत्र में मेरे 75 से ज्यादा नंबर हैं, 70 से ज्यादा नंबर हैं। तो मैं समझता हूँ अगर उनको ये भ्रम हुआ है कि मैंने कोई अनफेयर मींस इस्तेमाल किए हैं तो देखा जाए मेरे साथ अन्याय हुआ है ये।’ तो बोले, ‘फिर से कॉपी जँचवा लो।’ मैंने कहा, ‘वो तो मैं जँचवा सकता हूँ सर, लेकिन मेरे साथ उस व्यक्ति की भी कॉपी जँचवायी जाए जिसके 90 नंबर आए हैं। ये आप ही कर सकते हैं।’ ऐसा हुआ, हम दोनों की कॉपी दोबारा जाँची गईं। उनके 90 के 45 हो गए, और मेरे 30 के 60 हो गए। बड़े कस के मार्किंग की उन्होंने जो भी रिवैलिएट करने वाले रहे होंगे, अगर उदारता पूर्वक सहजता में जाँची जाती तो निश्चित रूप से मेरे 70 नंबर आते, जैसे कि अन्य प्रश्न पत्रों में थे। तो मैं टॉप कर जाता, लेकिन अब ये हुआ कि जो उस समय द्वितीय श्रेणी पर थे, वो प्रथम हो गए। और मैं जो ग्यारह में कहीं नहीं था वो द्वितीय पर आ गया और जो टॉप कर रहे थे वो ग्यारह से गायब हो गए! संघर्ष किया इतना हुआ, और जिन्होंने द्वितीय स्थान से प्रथम प्राप्त कर लिया, क्योंकि 3 नंबर कम रह गए मेरे। अगर मेरे 64 नबंर आ जाते तो मैं टॉप कर जाता। लेकिन कितना बड़ा सदमा, कितना बड़ा ट्रोमा था, तो जिन्होंने टॉप किया उनका नाम था शंखधर, हालाँकि बाद में वे हमारे मित्र बन गए। उर्मिलेश शंखधर बहुत अच्छे कवि, बदाऊँ वाले। तो उन्हें भी नहीं पता था कि किसी और के कारण बन गए हैं। बाद में सन् 78 में वे मिले हमें, एक ही मंच पे। तो मैंने उनसे कहा कि दोस्त तुम्हारे कारण मेरा नाम ‘चक्रधर’ है। क्योंकि एक दिन अचानक सुधीश पचौरी बोले, ‘यार’, उस दिन मैंने एक कविता लिखी थी ‘खचेरा और उसकी फैंटेसी’, टैगोर हॉल में कवि गोष्ठी होनी थी। तो अशोक शर्मा, सुधीश बोले, ‘यार, कोई उपनाम रख लो बढ़िया सा, ठीक-ठाक रख लो तो पहचान बने।’ तो हमने सुधीश जी के साथ बैठ के ही ‘चक्रधर’ रख लिया, क्योंकि इसलिए कि हम अपना मथुरा में, हमारे केसरगंज कॉलेज से पढ़े और कृष्ण की भूमि है और ‘चक्रधर’ वैसे भी हमें प्रिय हैं, और भाई शंखधर तू शंख बजा गया, चक्रधर का चक्र न चल पाया। इस चक्कर में हमने उसी शाम को हॉल में जो कवि गोष्ठी हुई उसमें खचेरा की फैंटेसी सुनाई और अशोक चक्रधर नाम, खूब ताली बज गई उस कविता पे। आज भी सुना दूँ तो आज भी किसान आंदोलन के लिए तो वो जबरदस्त कविता हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ।

व्यंग्य लिखते वक्त क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए, व्यंग्य को संदेश युक्त बनाना चाहिए या बना सकते हैं या उसके बिना भी हो सकता है?

देखिए, अगर आपकी संवेदनाओं के पास कोई मकसद है, अगर आपका कोई संवेदनात्मक उद्देश्य है तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, आपके अंदर से व्यंग्य अपने आप निकलेगा, ये आपकी व्यंग्य चेतना पर निर्भर है, ये आपके अनुभव संपदा पर, आपके शब्द भंडार पर निर्भर, आप कैसे किसी दृश्य को देखते हैं, उसमें अगर आप सोचेंगे मुझे इसमें व्यंग्य पैदा करना है तो न पैदा होगा दोस्त, वो फिर नकली व्यंग्य हो जाएगा। अपने आप जो बात निकल कर आती है वो आपको व्यंग्य के औजार अपने आप देती है। और ये औजार आपको अपने पूर्ववर्ती लेखकों, कवियों से मिलते हैं। आप पढ़िए, खूब पढ़िए, रचनाकारों को पढ़िए और व्यंग्य लिखने के लिए सिर्फ व्यंग्य पढ़ें, नहीं ऐसा नहीं है। हर प्रकार का साहित्य पढ़िए और देखिए कि अब से पहले क्या हो चुका है और तब ये देखिए कि आपका प्रभावी वर्ग कौन सा है, किसके लिए आप कविता लिख रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप के लिए लिख रहे हैं, तो कुछ मत सोचिए, लिख दीजिए, उसमें तुक मिले, न मिले। लेकिन अगर सुनाने के लिए लिख रहे हैं तो उसमें प्रवाह होना चाहिए, उसमें यति-गति का ध्यान होना चाहिए, उसमें तुकांत होने चाहिए, उसमें दृश्य होने चाहिए, उसमें बिंब होने चाहिए, उसमें कथा का रस होना चाहिए तो बात बनेगी। जब शरद जोशी जी केवल लिखा करते थे तब तक उनके लेख अलग तरह के थे, जब सुनाने लगे मंच पर आ के तो उनकी भाषा बदली, देखा कि क्या व्यंग्य जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा। अब व्हाट्सएप पर, या आपके ब्लॉग पर तो कोई है नहीं आपको टोकने वाला, क्योंकि आप सुना तो रहे नहीं, आपने एकतरफा बयान दे दिया, आपने अपना रिकॉर्ड करके सुना दिया, फिर आप लाइक्स की चिंता करोगे। बंधु, जब आँख-से-आँख मिलती है और आप सुनाते हो तो लोग ताली बजाते हैं या उनकी आँखों में हिकारत आती है, वो सब समझ में आ जाएगी, जब आप उन्हीं कविता पे फिर अगली बार माँझ के लिखोगे, तरासोगे और स्वयं से सवाल करोगे कि मैं कहाँ गलत था और मेरी ताकत कहाँ है।

धन्यवाद! अशोक जी आपने हमारे लिए समय निकाला आज के दिन विश्व हिंदी दिवस के दिन।

धन्यवाद, धन्यवाद वरुण, खुश रहिए।