नई धारा संवाद : उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा

- 1 June, 2023

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 June, 2023

नई धारा संवाद : उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा

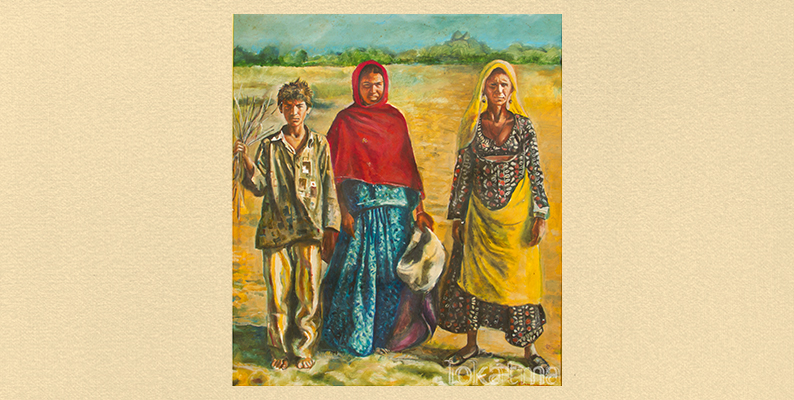

ग्रामीण स्त्रियों का अनुभव व्यापक है

प्रसिद्ध कथा लेखिका मैत्रेयी पुष्पा की पैदाइश 1944 में हुई, 30 नवंबर को। उनका शुरुआती जीवन झाँसी जिले के खिल्ली गाँव में गुजरा। बहुत सारी किताबें उनकी है हिंदी में जिन्होंने अपनी जगह बनाई और बहुत सारे अवार्ड से उनको नवाजा गया। और हमारी खुशकिस्मती यह है कि आज हम उनके बारे में, उनसे खुद जानेंगे और साथ ही उनकी कुछ रचनाओं को सुनेंगे भी। तो मैत्रेयी जी आपका बहुत स्वागत है ‘नई धारा संवाद’ की इस कड़ी में!

नमस्कार आप सब लोगों को मेरा और बहुत आभार ‘नई धारा’ का कि हम यहाँ जुड़े हैं आप लोगों से।

मैत्रेयी जी ये बताएँ जब मैं, वैसे तो आपका साहित्य पढ़ता ही रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो मुझे कुछ बहुत दिलचस्प चीजें, जो वैसे नहीं पता चली थीं, पता पहले से नहीं थी वह पता चली। मैं शुरुआत वहीं से करना चाहूँगा कि आपका जो बचपन था, वो किस तरह का था? मुझे बताएँ कि बचपन और बचपन में लेखन कैसे आया आपके पास?

बचपन कोई पारिवारिक नहीं था, मेरे बचपन के साथ कोई परिवार नहीं था, मैं अकेली ही थी, अकेली संतान भी थी। और पिता नहीं थे, खाली माँ थी। तो एक…समझिए कि एक बड़ा अनाथ-सा जीवन था, क्योंकि माँ भी पास नहीं रहती थी। तो अब लेखन कैसे आया, वो तो मैं पढ़ती थी क्योंकि मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मैं पढ़ूँ। मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि मैं पढ़ूँ, जैसे बच्चों को अच्छा नहीं लगता न स्कूल जाना, मुझे भी नहीं लगता था। लेकिन उनकी बहुत…कड़ी हिदायतें थी मेरे लिए कि तुम्हें पढ़ना ही है। तो मुझे पढ़ना पड़ा। यह नहीं कि…मैंने पढ़ा, मुझे पढ़ना पड़ा। और लेखन की बात जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मेरे आस-पास जैसे कोई भाई-बहन नहीं थे, कोई नहीं थे। मैं क्या करती थी कि…मेरी साथी कौन है। मैं चििट्ठयाँ लिखती रहती थी वही चिट्ठी मेरी साथी थी। ये नहीं सोचती थी कि किसको लिख रही हूँ…किसको लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। मैं सबको चििट्ठयाँ लिखती थी, जो मेरे थोड़ा भी नजदीक होता था…सहेलियाँ, लड़के जिसके साथ मैं पढ़ती थी या गाँव में कोई आया। मान लो, अफसर आया कोई। वो अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहा है वो, उतना तो नहीं जानती थी अच्छा कितना कर रहा है, लेकिन अच्छा व्यवहार है। उसको भी चिट्ठी लिख देती थी। यह नहीं सोचती थी कि एक लड़की को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, जो हमारे समाज में माना नहीं गया कि लड़की किसी को भी चिट्ठी लिखे। लेकिन मैं लिख देती थी और वो चिट्ठी जो है गाँव के विवादों में भी आ गई, बदनामियों में भी आ गई। लेकिन उन्हीं चिट्ठियों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं, जैसे कोई घटना देखती हूँ तो लोगों के नाम, जनता के नाम एक चिट्ठी लिखूँ जिसे आप कहानी कहते हैं। तो वह मैंने शुरू किया लिखना, कुछ कविताएँ भी लिखीं लेकिन कविताओं में मेरा काम चला नहीं। मैंने जो घटनाएँ देखीं और जिनसे मैं असहमत हुई, बचपन में ही असहमत हुई। समझ लीजिए कि बारह-तेरह साल की उमर में असहमत हुई। बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुईं…किसी ने किसी को जहर दे दिया, किसी ने किसी को मार दिया। तो ये क्यों हुई, मैं सोचती रहती थी और इन पर ही फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैंने छपने के लिए कभी नहीं लिखा था! मुझे पता भी नहीं था कि कुछ छपेगा, या छपना चाहिए। लेकिन पढ़ाई जारी रही। मेरी माँ पढ़ाई की बहुत पैरोकार थीं। तो उन्होंने मेरी पढ़ाई जारी रखी। मैं जगह-जगह पढ़ी। लास्ट में मैं झाँसी चली गई तो मैंने वहाँ पर पढ़ाई पूरी की। बी.ए., एम.ए. बुंदेलखंड कॉलेज से किया। और उसके बाद शादी हो गई थी। शादी के बाद मैं दिल्ली आ गई, दिल्ली में मैं किसी को जानती नहीं थी। साहित्य कहाँ है, किताबें कहाँ मिलती हैं यहाँ…पूछती रही। जैसे सब लोग साड़ी-वाड़ी का पूछते हैं न, मैं किताबों का पूछती थी। तो मैंने अपने हसबैंड से कहा, तुम मुझे न, कोई त्यौहार का साड़ी मत लाना, तुम मेरे लिए किताब लाना। तो वो बेचारे ढूँढ़-ढांढ कर लाए भी किताब–एक महादेवी वर्मा की थी, पाँच-छह किताब वो लाए मेरे लिए। मुझे नहीं पता था कि दिल्ली में कहाँ, क्या है। ‘साप्ताहिक हिन्दुस्तान’ और ‘धर्मयुग’ मेरे पास आते थे, उन्हीं को पढ़ती थी। खैर, ऐसे ही कुछ मन हुआ तो कहानी लिख दी, और वो ‘साप्ताहिक हिन्दुस्तान’ में जो पता था उस पते पर भेज दी, लेकिन वह नहीं छपी।

मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका जो व्यवस्थित लेखन है वो दिल्ली आने के बाद शुरू हुआ एक तरह से मतलब वो अभ्यास…चिट्ठियों वाला जिसे…लिखना हम कहते हैं!

दिल्ली आने के बाद शुरू नहीं हुआ, दिल्ली आने के…शादी के पच्चीस साल बाद शुरू हुआ। दिल्ली में भी रही, और यही ढूँढ़ती रही कहाँ हैं किताबें…कहाँ हैं पत्रिकाएँ…कहाँ है…कुछ नहीं मिला! हमलोग एम्स में रहते थे, मेरे हसबैंड एम्स में थे तो वहीं जो क्वार्टर मिलते हैं उनमें रहते थे, तो कहीं कुछ पता नहीं…हम तो अंदर ही रहते थे। फिर मैंने कहानी लिख दी और साप्ताहिक हिन्दुस्तान मेरे पास था तो मैंने उसके पते पर भेज दी, वह नहीं छपी। बुरा भी लगा और लगा कि हाँ मुझे आता नहीं है कुछ इसीलिए, लेकिन मैंने छोड़ी नहीं वो जो अपने अंदर की इच्छा थी…उसे जिद समझ लीजिए, चाहे इच्छा समझ लीजिए। मैंने फिर दूसरी लिखी, फिर मैंने तीसरी लिखी तो फिर वो छप गई। तो फिर वह आपके नाम के हिमांशु जोशी ने छापी थी। उन्होंने मुझे साहित्य में प्रवेश दिया, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ।

जी, जी जब पहली कहानी छपी होगी तो आपको ये अब यकीन बन गया होगा कि भई अब छपने वाली कहानी हम लिख सकते हैं। यानी एक किस्म का भरोसा खुद के अंदर आ गया होगा!

बहुत खुशी हुई, देखिए मैं तो वो नहीं मानती कि औरत के बच्चा होता है तब वो खुश होती है, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे जीवन में नहीं हुआ है। एक तो कहानी छपती है जब बहुत खुश होती है, एक जब किताब छप के आती है पहली तब बहुत खुशी होती है। तो मेरा अनुभव (एक्सपीरियंस) यही है। जब कहानी छप के आई, और साप्ताहिक हिन्दुस्तान बड़ा-सा होता था उस समय, बड़े से पेज पर एक हीरोइन थी उसका फोटो छप रहा था, इधर कहानी छप रही थी तो पूछिए मत, उस दिन तो लगा कि…क्या हम जहाँ शहर से आए हैं–वृंदावनलाल वर्मा के शहर से आए हैं, मैथलीशरण गुप्त के शहर से आए हैं, तो हम उन्हीं के कदमों पे…जो चिह्न बने हैं वहाँ पे शायद हमने पाँव रख दिया है। ऐसा लगा था तब तो।

एक ऐसी महिला जिसने गाँव का जीवन बचपन से देखा, उसकी परेशानियाँ, उसकी त्रासदियाँ भी देखीं। और फिर शादी के इतने साल बाद जैसे आप बता रही हैं कि आपने कुछ लिखना शुरू किया, भेजना शुरू किया। फिर वहाँ से…एक आज हम जैसे देखते हैं कि मुख्य धारा की एक सशक्त लेखिका जिनका…अगर हम नाम लें हिंदी में स्त्रीवादी लेखन के तो उसमें सरेफेहरिश्त जो कुछ नाम है उनमें एक आपका नाम है। तो इस सफर की व्यावहारिक मुश्किलें क्या रहीं, चूँकि ये तो एक असंभव–सी जर्नी भी कई बार लगती है, अगर यों सोचें कि जिस तरह से आपका जो पूरा सफर रहा, तो अब अगर आप पीछे देखें तो आपको क्या लगता है कि क्या मुश्किलें रहीं, सबसे पहले जो रही हों?

यात्रा कठिन थी, कोई जानता नहीं था। ज्यादातर मैं देख रही थी कि किसी लेखिका के कोई रिश्तेदार हैं, किसी लेखिका के पिता जी हैं, किसी लेखिका के पति हैं, लेकिन मेरा कोई कहीं नहीं था, आसपास भी नहीं था। मुझे कोई जानता नहीं था, मैं कहानी लिखती थी और वो भी मैं शहर की कहानी नहीं लिखती थी, गाँव की कहानी लिखती थी। तो लगता था कई बार कि पता नहीं ये एक्सेप्ट होगी कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो एक ऐसी चीज लगी लोगों को जो स्त्री के कलम से आ रही है और गाँव की स्त्रियों के लिए आ रही है। क्योंकि गाँव की स्त्रियों की संख्या अगर जोड़ो तो शहर की स्त्रियों से बहुत ज्यादा है हमारे देश में। तो वो छपने लगी फिर, कहानियाँ छपने लगीं, किताब भी…। मुझे प्रकाशक के चक्कर नहीं काटने पड़े। जब कहानियाँ चर्चित होने लगी तो प्रकाशक ने भी माँग ली किताब, और मैंने दे दी। तो दिक्कत तो वहाँ आई जब शुरू-शुरू की थी कि कहानी लौट आई तो निराश भी हुई, फिर लिखी। धर्मयुग से तो दो बार लौट आई तो मैंने सोचा नहीं छपेगी अब, फिर लिखी लेकिन फिर छप गई। मेहनत करनी पड़ी, पढ़ना भी पड़ा काफी कि कहानी किस तरह लिखी जाती है, वह भी तो एक…जो लोग पढ़ते हैं वो एक ट्रेनिंग ही है। तभी लिखना भी आता है, चाहे हम अपनी तरह से लिखें, जो हम पढ़ रहे हैं उसकी तरह से न लिखें। लेकिन हम अपनी तरह से लिखते हैं, लेकिन वो अध्ययन से आता है–मेरा ऐसा अनुभव रहा है। तो दिक्कतें तो आती थीं, घर से भी दिक्कतें आती थीं। कभी घर से निकले नहीं थे तो हम घर वालों को लगता था कि कहाँ जा रही है, कभी मिलने भी जाती थी संपादकों से, तो लगता था कभी निकली तो नहीं अब ये कहाँ जा रही है दिल्ली शहर में। ऑटो में बैठ कर चली जाती थी, एकाध बार बस में बैठ कर चली जाती थी। घर में गाड़ी भी थी, फिर गाड़ी से भी जाने लगी। लेकिन हमारा घर साहित्यिक नहीं था, बिल्कुल नहीं था, डॉक्टरों का घर था! उनको अजीब लग रहा था कि कर क्या रही है ये, तो उनको समझा कर…थोड़ा मैं शांत रहती थी, मैं सोचती थी कि हमारे घर में कोई फसाद नहीं होना चाहिए नहीं तो लेखन रुक जाएगा। तो ऐसा है…!

लेकिन धीरे–धीरे जब कहानियाँ छपने लगी होंगी तो उनका भी भरोसा आप पर बढ़ा होगा, फिर उस तरह से कि अब तो छपने लगी!

कहानियाँ छपने लगी, तब तो नई किताबें छपने लगीं। तब कुछ भरोसा बढ़ा। और जब आलोचकों ने क्या-क्या लिखा मेरे लिए तब टूटा! है न। जब मैं उपन्यास लिखने लगी तो इतनी आलोचना, जाने कितनी खराब भाषा में लिखा और जो आते थे मेरे घर, अखबार भी आते थे तो मेरे पति भी पढ़ते थे उसे, तो जाहिर है किसी की पत्नी के लिए ऐसे लिख कर आए तो किसी को क्या अच्छा लगेगा, तो वो भी होता था। फिर भी लिखती रही। एक दिन तो ऐसा हुआ…इतना खराब लिख कर आया, और मेरे पति ही लाए उस अखबार को, तो मुझे दिया। और मैंने पढ़ा वो तो मैं बहुत रोई और अपने पति के कंधे पर ही सिर रख कर बहुत रोई। तो उन्होंने समझाया–‘अरे! रो क्यों रही हो। मैं थोड़े ही कुछ कह रहा हूँ।’ अब ये लोग तो तरह-तरह के छापते ही हैं, तो ऐसा भी हुआ है। और लेखन…लेखन फिर छोड़ नहीं पाई। एक दफे जो कलम पकड़ी तो पकड़ ही ली।

अभी आपने बात की ट्रेंनिग की, यानी जब आप शुरू–शुरू में लिख रही थीं, जब आप पढ़ भी रही थीं, सीख भी रही थीं कि कैसे लिखना है। तो अगर हम आपसे पूछें कि आपकी रचना प्रक्रिया के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें कि कहानी लिखने की आपकी तैयारी क्या होती है, यानी किस तरह से, किस माहौल में आप कहानी लिखती हैं, या क्या तैयारी होती है, अगर उसके बारे में कुछ बता पाएँ तो!

मैंने जो उपन्यास लिखे हैं या कहानियाँ लिखीं…मैंने बहुत पढ़ा है उसके लिए, देश का और विदेश का भी। मैंने महाश्वेता देवी को पूरा पढ़ डाला, मैंने कृष्णा सोबती को पढ़ डाला, जो मुझे पसंद था वो पढ़ा। मैंने बाहर के उपन्यास जो हैं वो पढ़ डाले, जो हिंदी में अनुवाद है। इंग्लिश मेरी कमजोर है तो मैं हिंदी में जो अनुवाद होते हैं उन्हें पढ़ती हूँ। जैसे अपने देश के लोगों के…साउथ के, उसके जितने भी थे वो पढ़ लिए। जहाँ-जहाँ से मिले…बंगाल के जितने थे वो पढ़ लिए। बहुत किताबें पढ़ी…और जो तैयारी की बात कर रहे हो, मुझे जैसा उपन्यास लिखना होता है तो वैसा ही मैं पढ़ती भी हूँ, उनसे मिला हुआ। उसमें मैं अगर, सच बोलूँगी मैं यहाँ पर…उसमें मेरे मददगार राजेन्द्र यादव रहे। मैं कहती थी कि मुझे इस पर, जैसे मुझे क्रिमिनल ट्राइब पर उपन्यास लिखना है, मैं कहती थी राजेन्द्र जी मुझे कबूतराओं पर लिखना है, ‘अल्मा कबूतरी’ जैसे लिखा था। तो उन्होंने कहा कि देखो ये पढ़ो, वो पढ़ो…उन्होंने किताबें सजेस्ट की मुझे। और मैंने वो पढ़ी। कम-से-कम उन्होंने दस-पंद्रह किताबें सजेस्ट की थी और मैं पढ़ती थी। पढ़ने के बाद भी उसे तैयारी समझ लो या कुछ…। फिर मैं लिखती थी। तो मैंने ऐसे ही लिखा है सब।

…अच्छा तो मुझे ये बताएँ कि जो एक बहुत खास स्त्रीवादी स्वर आपकी कहानियों में, आपके लेखन में आया, इसकी एक वजह तो साफ तौर पर जो जीवन आपने देखा गाँव का वो आया। लेकिन एक…जैसे जब आपने शुरू किया होगा उस वक्त तो शायद इतनी चेतना स्त्रीवादी मुद्दों के प्रति, या कोई लेखन अलग से भी उस दायरे में डाला जा सकता है ऐसी चेतना भी शायद न रही हो, लेकिन जब बाद के दिनों में ये बातें थोड़ी सी साफ होने लगी तब क्या आपने लिखते वक्त कभी जेहन में आपके आए कि आपको इस तरह से लिखना है या इस दिशा में लिखना है, कैसे वो जो एक स्त्रीवादी रंग या लहजा या स्वर वो किस तरह से आया?

अगर मैं साफ बताऊँ, और इसे मेरी कमजोरी मानो चाहे ताकत मानो। मुझे नहीं पता था कि स्त्रीवादी लेखन क्या होता है! मैं नहीं जानती थी। मैंने तो बड़े सहज रूप से जो मेरे जीवन में आए थे अनुभव, जो मुझे खुद हुए अनुभव, जो मेरे गाँव की स्त्रियों को हुए, जो मैंने शहर में भी देखा–मैंने तो वो लिखा। मुझे नहीं पता था कि मैं स्त्रीवादी लेखन कर रही हूँ! वह तो आपलोग ने जो आलोचक थे, जो समीक्षक थे उन्होंने कहा कि स्त्रीवादी लेखन है। मैं इस पर बहुत सहमत भी नहीं थी। मैंने तो समाज की बात की है और स्त्री की, खासतौर से स्त्री के बहाने हुई है वो। क्योंकि हमारा समाज वो है, जो स्त्री का स्थान है उसको किस तरह देखता है…ये। तो ऐसा नहीं कि मैंने खास स्त्री को ही लेकर किया हो, लेकिन समाज…जैसे–‘अलमा कबूतरी’ अभी मैं लिखा, आपसे बता दूँ। तो वो कबूतरा समाज कैसा है! हालाँकि उस लड़की की बात कर रही हूँ, वहाँ कई स्त्रियों की बात कर रही हूँ, कई आदमियों की बात कर रही हूँ। लेकिन वो जो उभर के आती हैं मेरे साहित्य में या मेरी किताबों में, या मेरी कहानियों में वो स्त्री उभर के आती है। उसका कारण हो सकता है कि मैं स्त्री हूँ।

मैं यही कहना चाह रहा था कि, आपकी…रचनाएँ आपने सही कहा कि समाज की बात तो करती हैं; लेकिन उनके केंद्र में, उनकी संवेदना में, उनके सरोकार में हमेशा एक स्त्री की बात होती है, तो इसी दिशा में ये सवाल मैंने पूछा!

मैं उस स्त्री की, जिसको लेकर चल रही हूँ या जिस समाज को लेकर चल रही हूँ, तो उस पर मेरा ध्यान क्यों जाता है कि शायद मैं खुद को देखती हूँ वहाँ पर कि उस समाज में हमारी भूमिका क्या है, हमारी जगह कहाँ है!–मेरा सवाल यही रहता है, चाहे पंचायत हो, चाहे कोई चीज ले लो। हमेशा यही रहा है।

स्त्री विमर्श को लेकर या स्त्री अधिकारों को लेकर और स्त्री लेखन को भी अब ज्यादा गंभीरता से देखा, जाना, समझा जाने लगा है और बहुत सारी स्त्री लेखिकाएँ भी हैं जो बहुत अच्छा लिख रही हैं। तो अब आपको ये परिदृश्य जो है, ये उस परिदृश्य से जब आपने शुरू किया था तो कितना फर्क लगता है? इसकी अच्छी चीजें आपको क्या लगती हैं?

अगर बुरा न माने लोग, या तुम न मानो बुरा तो मैं कहूँगी कि पहले जो राइटिंग आ रही थी वो जैनऊन राइटिंग थी, उसमें कुछ बना हुआ, कुछ गढ़ा हुआ नहीं था। आज का क्या है जो हमारी लेखिकाएँ हैं नाराज हो जाती हैं–कहती हूँ तो। उनके पास अनुभव तो हैं लेकिन जो लिख रही हैं वो शहर वाली ही तो लिख रही हैं। तो जो शहरी अनुभव है वो उतने गहराई से नहीं जाते, जो एक किसान स्त्री के जाते हैं, मजदूर स्त्री के जाते हैं, या कोई भी ले लो। मैं तो पत्थर तोड़ने वाली स्त्रियों में भी मिली रहती हूँ वहाँ पर। तो जो भिन्न भिन्न जगह के वो हैं उसमें मुझे कमी लगती है–हो सकता है इस बात से बहुत लोग सहमत बिल्कुल न हों। लेकिन पहले जो आ रहा था कुछ साल पहले–तो वो लेखन मुझे लगता जैनऊन आ रहा था। उसमें कुछ भी मुलम्मे नहीं चढ़ाने पड़ रहे थे। अब तो थोड़ा जो शहरी वो है तो वो स्त्री विमर्श के नाम पर…इतने जो जिनको हम अधिकार कहते हैं वह कुछ ऐसे जबरदस्त कदम हैं कि जिनसे तोड़फोड़ ज्यादा होती है और समाज की रचना कम।

लेकिन ये बताएँ कि शहर की स्त्री जो है उसके भी कुछ अपने मुद्दे तो हो सकते हैं जिन पर लिखा जा सकता हो!

हैं बिल्कुल हैं, क्योंकि वो, शहर की स्त्री ज्यादातर सर्विस करती है, नौकरी करती है। उसकी दोहरी जिम्मेदारी होती है, क्यों नहीं होते हैं, मुद्दे तो होते ही हैं। लेकिन उनको कितनी बार कहोगे, क्योंकि एक बनी-बनाई ढर्रे में जिंदगी होती है। तो जब कहानियाँ आती हैं तो लगता है रिपिटेशन हो रहा है। और मैं इसे मानती हूँ कि जो सर्विस करती हैं, अपने वर्क प्लेस पर भी उनको दिक्कतें हैं। अपने घर में भी सँभालना पड़ता है वो भी दिक्कतें हैं, लेकिन एक बात तो कहूँगी कि जो सर्विस शहर में करती हैं, हमारे महानगरों में करती हैं उनको तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है–वह वेतन से अपने घर में सहायिका भी रख लेती हैं, लेकिन वह जो स्त्री है, जो मेहनत कर रही है गाँव की, जवार की…वो कहाँ, वो क्या, वो तो खुद ही करना पड़ता है सारा। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि दोनों के जो परिश्रम हैं, दोनों की जो दिक्कतें हैं वो बिल्कुल हैं, लेकिन अलग-अलग हैं। तो जो हम जमीन से जुड़ी बातें करते हैं, वो थोड़ी वहाँ करनी पड़ती है जो जगह-जगह स्त्रियाँ काम कर रही हैं–मेहनत, मजदूरी भी कर रही हैं।

यानी अनुभव का जो संसार होता है उसमें ज्यादा व्यापक होता है।

हाँ, वो यहाँ सिकुड़ता है। इसको मैं बार-बार कहूँगी। हालाँकि यहाँ जो शहरी स्त्रियाँ हैं, जो लिख भी रही हैं वो मेरे से बहुत नाराज रहती हैं इस बात पे कि ऐसी बात क्यों कहती हो, लेकिन है न! ये सच्चाई है। आप यहाँ से जाकर तो देखो कि पूरे देश में हमारे में क्या है, क्या नहीं है। तो वो भी तो लाना पड़ेगा, साहित्य तो तभी बनेगा! नहीं तो क्यों हम पढ़ते हैं कि केरला में क्या हुआ। शिवशंकर पिल्लै ने क्या लिखा।

असल में शहर का जो रिप्रेजेंटेशन है या शहर ज्यादा आता है साहित्य में या सिनेमा में तो ये एक कॉमन मसला है। सिनेमा में भी यही एक आलोचना है कि गाँव जो है उसी को रहना…। समाज से जो चरित्र आप उठाती हैं, तो उनसे चीजें निकलवाने में आपको मुश्किल आती होगी, मतलब उनसे चीजें हासिल करने में?

बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। खासकर मेरे उपन्यास ‘अल्मा कबूतरी’ देने का पूछिए! अब इस नाम के भी अपने किस्से हैं! ‘तू क्यों बैठी है यहाँ पर। तू जा न यहाँ से। काहे को आई है। पहले तो ये। फिर धीरे-धीरे वो हो गई थोड़ी मुझसे, कहती–‘तू रोटी खाले री। तू सुबह से बैठी है शाम तक।’ लेकिन उनकी जो लड़कियाँ थीं, और वो बड़ी खूबसूरत थीं। वो लड़की मुझसे बोली, दो बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पर, खटिया पर बैठे। तो मैंने कहा, ‘इन्हें स्कूल क्यों नहीं भेजती तू’। तो वो लड़की खड़ी बड़ी सुंदर सी, ‘अरे कैसे भेजें स्कूल। पूछो अपने घर में अपनी भाभी-भौजाइयों से। कुत्ता छोड़ देते हैं हमारे बच्चों पर। स्कूल में नहीं आने देते हैं।’ तो मैंने कहा, ‘अच्छा’। हाँ, उसने मुझे बड़ा डाटा–उस लड़की ने। तो मैंने कहा, ‘तुम्हारा नाम क्या है’। ‘मेरा नाम पूछ रही हो’, ‘हाँ’, ‘मेरा नाम अल्मा है’। तो मैंने सोच लिया कि मेरे उपन्यास का नाम ‘अल्मा’ ही होगा। तो मैंने कहा, ‘अल्मा का क्या मतलब होता है।’ तो कहती है, ‘इतनी पढ़ी-लिखी हो ‘अल्मा’ का मतलब नहीं जानती हो।’ मैंने कहा, ‘मैं नहीं जानती।’ तो उसने कहा, ‘जहाँ आत्मा की निखारी होती है न वो अल्मा।’ तो वो मुझे भी पढ़ा गई। फिर जब वो छपने लगा तो उसका नाम–‘अल्मा कबूतरी’ हुआ।

और कितना समय लगा था मैम, मेरा मूल प्रश्न था कितना समय लगा लिखने में इसको?

इसको लिखते हुए, ये चार सौ पेज का है लगभग। जब हाथ से लिखे थे तब पाँच सौ कुछ, पच्चीस थे। मैं हाथ से ही लिखती हूँ, तब तो वो ज़माना भी वैसा था। यह सन् 2000 में छपा है। इसको लिखते हुए दो साल लगे, एक बार तो नोट्स ले आई थी और वो रख दी एक साल तक, कुछ नहीं किया, हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं लिखूँ। फिर लिखने बैठी तो लिखती चली गई। और एक पुलिस अफसर मुझे मिले, मुझे बुलाया उन्होंने, पुलिस अफसर ने। ये बात मैं बता देती हूँ लोगों को कि मैंने सोचा, मुझे पुलिस क्यों बुला रही है! तो उन्होंने कहा कि ये हमें आज मिली हैं, हम इन्हें बहुत दिनों से ढूँढ़ रहे हैं। तो मैं और डरी कि मुझे ढूँढ़ क्यों रही है पुलिस!

‘नहीं-नहीं, हमने इनका उपन्यास पढ़ा था, तब से इन्हें हम ढूँढ़ रहे हैं। उसमें जो पुलिस की ज्यादतियाँ हैं, जो पुलिस तंग करती है, तो हमने सोचा था कि ये जो क्रिमिनल ट्राइब है! इसका नाम भी तो क्रिमिनल ट्राइब है। चाहे अपराध नहीं भी करते तो भी हम इनको दंड देते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे–थोड़ा पुलिस महकमे में सुधार तो बहुत जरूरी है ही है।’ उन्होंने ये बोला था।

पुलिस वालों ने उपन्यास पढ़ा और उसने सोचा, ये भी एक खास बात है। मैं यों ही सोच रहा था कि चार सौ पेज हाथ से लिखना! उन चार सौ पेज को लिखने से पहले वो एक प्रक्रिया बहुत सब्र माँगता होगा ये उपन्यास का लेखन। जिस तरह से आप बता रही हैं!

मैं एक ड्राफ्ट नहीं करती, वो पाँच सौ, पाँच सौ पेज या चार सौ पेज पाँच बार लिखी मैंने। पाँच-छह ड्राफ्ट करती हूँ। मैं एक ड्राफ्ट कभी नहीं देती। क्योंकि बार-बार कुछ जुड़ता है, कुछ कटता है, कहीं सुधरता है, और वाकई सुधरता जाता है। फिर वो शेप लेता है अच्छी सी तभी देते हैं।

फिर तो ये भी कभी–कभी लगता होगा छपने के बाद भी कि अभी इसमें ये गुंजाइश रह गई या इसको और…! जैसे अगर उदारण के तौर पर हम समझें किसी कहानी से, या किसी उपन्यास में आप बदलना चाहती हों–जिसे आपने बाद में सोचा हो। तो कुछ याद आता है ऐसा!

हाँ हाँ, ऐसा भी है। और कुछ तो लोग बहुत…सवाल उठा देते हैं। लेकिन अब जो छप गया सो छप गया।

अच्छा मैम, यहीं पर संपादकों की भी भूमिका आती है। आपने राजेन्द्र जी का जिक्र किया–मैं चाहूँगा कि थोड़ा, चूँकि अब वो नहीं हैं और उनका बहुत योगदान है एक संपादक के बतौर, ‘हंस’ के बतौर। तो मैं चाहूँगा कि उनके बारे में कुछ बातें, जैसे हमलोग तो उनसे नहीं मिले कभी। उनको पढ़ते रहे या ‘हंस’ को पढ़ते रहे। तो एक संपादक के बतौर उनकी क्या एक, किस तरह की सलाहियत थी या क्या उनका एक करिश्मा रहा, वो अगर आप बताना चाहें?

बताती हूँ, मेरा उनका साथ बहुत रहा है–लगभग चौबीस साल। मैं शुरू में ही उनके सानिध्य में आ गई थी और उन्होंने मुझे काफी पसंद किया। लेखन, इसलिए नहीं कि मैं कुछ बहुत अच्छा लिख रही थी, लिखना उतना मुझे ज्यादा आता नहीं था, ऐसी शिल्प जो है मेरे पास नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि स्त्री की कलम से गाँव की स्त्रियाँ आ रही हैं, या गाँव की कहानियाँ आ रही हैं–मुझे इसलिए तुम्हारे लेखन में बहुत इंट्रेस्ट है। वो मेरी पांडुलिपि इसीलिए पढ़ते थे और उसमें कमियाँ भी निकालते थे। जब कमी निकालते थे तो मैं पूरा का पूरा ड्राफ्ट फिर करती थी। एक बार उन्होंने कहा कि जब मैं कमी निकालता हूँ तो तुम वहीं की वहीं इसको ठीक क्यों नहीं कर देती। तुम पूरा लिखने बैठ जाती हो। तो मैंने कहा कि राजेन्द्र जी वहीं के वहीं ठीक कर दूँ तो पात्र आगे चलकर गड़बड़ करेंगे कि यहाँ तो ठीक हो गए, वहाँ आगे कुछ और कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरा ही लिख देती हूँ और मैं जो लिखने वाले हैं उनको भी कहूँगी कि यहाँ-वहाँ सुधारने से बात नहीं बनती, क्योंकि कहानी जो चलती है वो शुरू से अंत तक चलती है। हम बीच में सुधार देंगे लेकिन आगे चलकर वो पात्र तो वही कर रहे होंगे जो नहीं करना चाहिए एक कहानी के हिसाब से। इसलिए मैं हमेशा लिखती हूँ तो फिर पूरा ही लिखती हूँ, और राजेन्द्र जी का इसमें बहुत योगदान रहा, क्योंकि उन्हें एक तो गाँव की स्त्रियों के बारे में पता चला जो उन्होंने, कहते थे कि गाँव मैंने कभी नहीं देखा। एक एस.एस.सी. में, मैंने विषय ली या आ गए मेरे जरिये क्योंकि मैं तो…वही मेरे अनुभव थे कि कबूतराओं को ले आई, ‘चाक’ लिखा तो एक विशेष जाति को ले आई, जाट जिन्हें कहते हैं, तो वो ले आई। कई उपन्यास जो आए, इधर ‘इदन्नमम’ आया तो वो बहुत पसंद किया लोगों ने। ‘चाक’ और ‘अल्मा कबूतरी’ पर बहुत विवाद भी उठे। तो मैं बरदाश्त कर गई, लेखकों को बरदाश्त भी तो करना पड़ता है। ये थोड़े ही आपने लिख दिया तो आप बहुत बचके जाएँगे। बचने कहाँ देते हैं, आलोचक भी तो होते हैं, वो अपनी राय देने लगते हैं।

अच्छा तो आप विवादों से या आलोचकों से बचने की आपकी क्या रणनीति होती थी, कैसे आप उसको…उससे मतलब मोर्चा लेती थीं?

मोर्चा लेने की तो बात यही है कि वो ये करते थे, मैं दूसरा लिख देती थी। यही है मोर्चा मेरा। एक बार उन्होंने ‘चाक’ पे बहुत हंगामा मचाया तो मैंने ‘अल्मा कबूतरी’ लिख दिया, अब उसको पढ़ लो। फिर लिखती गई उपन्यास, कई लिखे हैं, मेरे ख्याल में लास्ट में आया वो तो बारहवाँ उपन्यास है।

कुछ सवाल हैं ऑडियंस के, मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो…कोई ये पूछ रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, दुनिया भर के लोगों…खासकर महिलाओं से संपर्क और विचारों के आदान–प्रदान में आज सोशल मीडिया की भूमिका को आप कैसे देखती हैं?

सोशल मीडिया पर जिस तरह विचार आने चाहिए, वो बहुत उस रूप में नहीं आते जो आने चाहिए! उसमें क्या है, एक दूसरे पर कीचड़ फेंकी जाती है, एक दूसरे को गाली दी जाती है, भाषा असंयत है–ये मैंने देखा। कई बार तो मेरा मन होता है कि मैं फेसबुक पर न जाऊँ, छोड़ दूँ, तो…लेकिन ऐसा भी होता है कई बार मन में कि ये बात कहनी जरूरी है तो इसे कह दूँ। कुछ लोग तो अच्छी चीजें लाते हैं वहाँ पर, अब नाम लेने बैठूँ तो ये होगा उनका लिया, मेरा नहीं लिया। कुछ लोग अच्छे विचार देते हैं वहाँ पर जिन्हें मैं पढ़ती हूँ और फॉलो भी करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ज्यादातर हुड़दंग होता है, ज्यादातर हमारी स्त्रियाँ भी अलूल-जलूल लिख देती हैं और ये शब्द, लगातार मैं बहुत दिन से, शायद 2013 से हूँ। ये जो फेसबुक पर लगातार रिटोरियट होता चला जा रहा है, उन्होंने जो एक…मुद्दे अच्छे नहीं आ रहे, उन मुद्दों पर बोला नहीं जा रहा, और बोला जा रहा है तो–जैसे एक लड़ाई-झगड़े के रूप में बोला जा रहा है। समझाकर कहने की परंपरा ही जैसे खत्म हो रही है, मुझे ऐसे लगता है। मुझे ये भी लगा कि जैसे मैं लिखती हूँ–मैं कुछ अच्छे ही रूप में लिख रही हूँ, लेकिन लगता है कि जैसे फेसबुक पर ही लोग कर रहे हैं, ये ठान कर बैठे हैं कि विरोध करने से अच्छा होगा, विरोध करने से चर्चा ज्यादा होगी या ये मामला सबके आँखों में आएगा, नजरों में आएगा। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि बात तो अच्छी कही थी ये ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसे ज्यादातर दुश्मनी आप भी वहाँ पर निकालते हैं और मित्रता भी निभाते हैं–ऐसा है। तो सोशल मीडिया का तो ये हाल है, खासकर फेसबुक का! मैं फेसबुक पर ही हूँ। वहीं देखती हूँ। तो पहले कुछ अच्छा था, इससे पहले कुछ अच्छा था लेकिन इन दिनों बहुत बिगड़ गया है काम।

एक दूसरा सवाल आया है…उषा सिन्हा जी का सवाल है कि मैत्रैयी जी आपके लेखन को आपके परिवार वाले किस तरह देखते हैं, उनका कितना सहयोग मिलता है आपको?

अब जैसा मैंने लिखा है उसको कौन सहयोग देगा! चाहे ‘चाक’ ले लो, चाहे ‘अल्मा कबूतरी’ ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। उनको तो…कई बार ये कहना, लोग…बड़े-बड़े विद्वान तो ये कह देते हैं कि आप इसको कैसे घर में रखे हुए हैं, ऐसा भी सुनना पड़ता है उनको। बस ये समझिए कि वो मेरे साथ झेल रहे हैं, मुझे भी झेल रहे हैं और लोगों का कहना भी झेल रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा, जो घरवाले हैं, घर के लोग हैं–घर में पति हैं, मेरे दामाद हैं, मेरे लड़कियों की शादी तो सबकी हो चुकी है, तीन लड़कियाँ हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों लिखती हो या लिखना बंद कर दो। ये ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं। ठीक है जब मुझे गालियाँ देते हैं लोग तो उन्हें बुरा तो लगता है और कहते हैं–अरे यार, क्या तुम लिख देती हो, देखो इस पर ऐसा-ऐसा लिख दिया, क्योंकि पढ़ वो भी लेते हैं। मैंने कहा, तुमने पढ़ लिया क्या। तो वे कहते हैं, हाँ-हाँ पढ़ लेते हैं। और फेसबुक पर जैसे लिखती हूँ, और उस पर क्या-क्या, कितने हमले होते हैं। तो वो मेरे हसबैंड भी पढ़ लेते हैं, मेरे दामाद भी पढ़ लेते हैं, वो डॉक्टर हैं। मैंने कहा, तुम कहाँ से, तो कहते हैं, अरे नजर पड़ जाती है तो पढ़ ही लेते हैं।

वे सलाह क्या देते हैं आपको, सुझाव क्या देते हैं आपको!

सुझाव तो ये देते हैं कि नहीं आप बहादुर हैं, आप लड़ती रहिए। यही देते हैं। मैं बता दूँ हमारे घर में ये चलन नहीं है कि नहीं अब ये छोड़ दीजिए, दब जाइए, पीछे हट जाइए…ये चलन ही नहीं है हमारे घर में। लड़कियाँ भी हैं और मैं भी हूँ, मेरे हसबैंड भी हैं और दामाद भी हैं। पीछे हटने वाला चलन है नहीं।

अच्छा मैं आपसे अगर पूछूँ कि जो लोग, जो नए लोग लिख रहे हैं। जो नई लड़कियाँ खासतौर पर लिख रही हैं उन्हें आप क्या सुझाव देंगी लेखन के बतौर, जो आपने अपने अब तक के अनुभव से सीखा, इसमें दोनों तरह के अनुभव–रचनात्मक अनुभव भी और हिंदी साहित्य में एक जगह बनाने के जो व्यावहारिक अनुभव हैं उनसे भी आप क्या सुझाव देंगी?

देखिए, लेखन में आना तो बहुत आसान है, लेखन में जमना मुश्किल होता है। लेखन में आपका नाम आ जाए वो मुश्किल होता है। ठीक है, कल हमारे दोस्त भी कह देंगे कि हाँ दिल्ली में, जो लोग हैं वह भी कह देंगे। लेकिन पूरे देश में नाम जाए, या सब लोग…वो भी जान जाएँ जो इस लेखन में नहीं हैं, लेकिन आपको पढ़ लें। क्योंकि लेखन में जो हैं–तू मेरा पढ़, मैं तेरा पढ़ू वो तो चलता है यहाँ पर। तो वो तो जानते ही हैं लेकिन जो नहीं हैं वो पढ़ लें तब बात है वो किताब पढ़ लें आपकी। तो ये होना चाहिए।

‘तो उनकी भी तो बात की है’, खाली कपड़ों की बात कर रहे हैं। ‘छोटे कपड़े, बड़े कपड़े’–ये क्या चक्कर है। वो ये समझ नहीं आती या और भी क्या कहूँ, ऐसे-ऐसे मुद्दे उठा लेते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो वहाँ जाइए न जो जरूरत है। आपका पूरा देश है, वहाँ क्यों नहीं जाते! तो वहाँ जाती हैं, लेखिकाएँ भी जाती हैं, लेखक भी जाते हैं–लेखक ज्यादा जाते हैं। मैं यहाँ ये कहूँगी, लेखिकाएँ कम जाती हैं। लेखक कपड़ों की बात नहीं करते हैं, लेखक थोड़े ही करते हैं कपड़ों की बात। कपड़ों की बात तो लेखिकाएँ करती हैं। तो ये सब…। आप पहले ये तो सोच लीजिए कि आपको करना क्या है, लिखना किस पर है। कौन आपके लेखन के दायरे में आ रहा है, जिनका बहुत जरूरी है आना। आप हम लिख कर ही तो बताएँगे कि किसके लिए क्या हो रहा, क्या हो रहा है इस देश में। हम रोज अखबार पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया। जब हम किताब लिखेंगे तो उसमें तो हम ये भी बताते हैं कि ये इसलिए नहीं होना चाहिए, और इस तरह रुकेगा भी। तो ये है…ये मैं कहना चाहती हूँ ये सब बातें कि जो विषय हैं वो बहुत छोटे, और बस यहीं से जिक्र करके चले गए। ये लेखन की कोई विषय नहीं है। कुछ लोगों की मैं देखती हूँ तो वो किताबें पढ़ने का मन नहीं करता फिर। थोड़ा गहराई जाइए न, गहराई में जाइए, लेखन तो गहराई की माँग करता है।

अच्छा मैम, मेरी तरफ से ये आखिरी सवाल है कि आपने इतना सारा लिखा है। अलग–अलग विधाओं में लिखा है, अलग–अलग विषयों पर लिखा है। अब शुरू से लेकर आखरी तक अगर आप सोचती हैं इस पूरी यात्रा के बारे में तो आप किस पहचान के साथ याद किया जाना या जुड़ना पसंद करती हैं, आप कैसे खुद को देखती हैं? अगर मैं आपसे पूछूँ कि मैत्रेयी पुष्पा एक लेखिका के बतौर खुद को कैसे देखती हैं, तो आप क्या कहेंगी?

मैं लेखिका के रूप में ही आना चाहती हूँ। मैं स्त्रीवादी और ये सब नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं तो समाजवादी हूँ। मैं पूरे समाज की बात करती हूँ, समाज में स्त्री का या दलितों का या इसका स्थान क्या है, मैंने अपने हर उपन्यास में कहा है। ‘अल्मा कबूतरी’ का नाम ‘अल्मा कबूतरी’ हो गया, क्योंकि मैं उस लड़की में। वर्ना तो उनकी जो सारी जो क्रिमिनल ट्राइब है, उसकी हालत क्या है, हमारे पुलिस का व्यवहार क्या है? ठीक है स्त्री की बात मैं करती हूँ, मैं इससे इनकार नहीं कर रही। क्योंकि मैं स्त्री हूँ तो शायद अपने अनुभव से, अपनी वो आँखों से जो देखती हूँ, मुझे कैसा लगेगा? मुझे ऐसा कैसा अनुभव होगा? ऐसा करके लिखती हूँ, लेकिन उसमें आता तो समाज ही है। खाली स्त्रियों को ही तो नहीं। तो वो समाज क्या है, समाज में भी दबे-कुचले होते हैं, दलित भी होते हैं।

संवाद का विडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें : https://www.youtube.com/live/e-wWL3pCy5k?si=VBKnq5TcQfvvepkv