वो आएगा

- 1 April, 2016

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 April, 2016

वो आएगा

उम्र बहुत दयावान होती है। आदमी के बालों को सफेद कर देती है ताकि लोग उसको बुजुर्ग और तजुर्बेदार समझें। नजर को धुंधला कर देती है ताकि वह लोगों के दिलों में झांकती नफरत को नहीं देख सके। उसके पैरों को कमजोर बना देती है ताकि वह जिंदगी की थकाने वाली दौड़ से थोड़ा आराम ले सके। उसके हाथों में लाठी पकड़ा देती है ताकि वह खुद को बेसहारा न समझे। उसकी कमर को झुका देती है ताकि वह फक्र कर सके कि जीने का बेरहम बोझ उठाकर भी वह टूटी नहीं है। उम्र इतना करती है, मगर आदमी के दिल को जवान रखती है, ताकि उसमें मुहब्बत धड़कती रहे। उसकी याददास्त को साफ-सुथरा रखती है ताकि वह भूले नहीं कि उसने बचपन में कभी प्यार करने का गुनाह किया था। उम्र इसलिए भी महान होती है कि बुढ़ापे में आदमी को अहसास होता है कि बचपन का प्यार, गुनाह नहीं होता, जिंदगी का ईनाम होता है। सत्तर और दो पूरे बहत्तर वर्ष की उम्र में हरप्रीत कौर यही सोचकर अपने को जिंदा महसूस कर रही थी।

आज की और तब की दुनिया में बड़ा फर्क हुआ करता था। तब दुनिया का चाला और हुआ करता था। लुधियाने की मंडी, बाजार और राह-रास्तों का माहौल अलग हुआ करता था। कपूरी रेवड़ी, पतासे, तिल के लड्डू, जलेबी, मिशरी, गुलगुले, बरफी, पेड़े, शक्करखंड मिठाई हुआ करते थे और हुआ करती थी चटपटी चने की दाल। रेहड़ी वाले सरदारजी तब एक इकन्नी में कड़ाही से उतरते गरम-गरम छोले-भटूरे के ऊपर ‘लो जी लाला जी, लो जी’ कहते हुए पाव भर ताजा मक्खन का लोंदा डाल देते थे। घोड़े की किलंगी के ऊपर चाबुक लहराते इक्केवाले खास पेशावरी लहजे में, ‘हट जा नसीबोंवालिए’, ‘हट जा सोणिए’, ‘बचो जी लाला’ कहते ठसाठस भरे बाजार में अपना इक्का सरपट हाँक लिया करते थे। टाट के छज्जेवाली दुकानें तब काबुल के मेवों और इराक-ईरान के फलों से लदी-फदी रहती थी। सूर्ख खून के रंग के कंधारी अनार, शहद से भी मीठे ईरानी शरदे, उनसे टक्कर लेते देशी खरबूजे, और कितने ही फल जिनका स्वाद जीभ को याद है मगर जो आँखों से ओझल हो गए। बसरे के मीठे खजूर तो रब ने जैसे बिना गुठली पैदा किए थे। लैला की पतली अँगुलियों जैसे चमन के नाजुक अंगूर तब काठ की छोटी पेटियों में नरम-नरम रूई की तहों के बीच सजाकर बेचे जाते थे और चार आने सेर के भाव में भी महँगे लगते थे। पैसे भर का अंगूर का गुच्छा तब फल वाले बिना माथे पर सलवट लाए फकीर-मलंगों की झोली में ऐसे ही डाल दिया करते थे। लुधियाना तब ऊनी कपड़ों, कंबल, शाल-दुशालों की बड़ी मंडी हुआ करता था। पशमीने की शाल-दुशालों की डग्गी कंधे पर लादे खूबसूरत नरम-नरम चेहरों वाले कश्मीरी सौदागर गली-गली, घर-घर घूमकर अपना माल बेचा करते थे और भारी मोल-भाव करते थे। सौ का बताकर वही दुशाला चालीस-पचास में दे जाते थे। रुपए हाजिर नहीं हो तो अगली बार याने साल-छह महीने बाद लेने को मान जाते थे। कपास, सरसों, गेहूँ, ग्वार, चना और मूंग की फसलों से मंडी पटी रहती थी, ढेर के ढेर, पाँव धरने की जगह नहीं। दिन-दोपहर से लेकर देर रात तक ढाबों से उठते तंदूर के धुंवों की सुगंध बाजारों में छाई रहती थी। मुल्तान की सज्जी-खार और हींग गधों पर छोटे-छोटे कट्टों में भर कर आया करती थी। कट्टे खुलते उस दिन आखे लुधियाने में हींग की सुगंध छा जाती थी, घर-घर दाल और सब्जियों में हींग के तड़के लगते थे। केशर, कस्तूरी और शिलाजित तब माँगते ही मिल जाते थे। असली-नकली का जमाना नहीं था। घी निखालिस शुद्ध हुआ करता था, घी और आदमी में तब मिलावट नहीं होती थी। तब हरप्रीत आठ वर्ष की हुआ करती थी।

आठ वर्ष की उम्र कोई उम्र नहीं होती है, जिसमें जिंदगी के सबक पढ़े जाएँ। खेलने-खाने और फिरने-हँसने की उम्र होती है। मगर जिंदगी है कि कुछ सबक ऐसे सिखाती है जिनको सीखने की ना तो कोई खास उम्र होती है ना खास वजह। आठ वर्ष की उम्र लुधियाने की एक लड़की को तवे और तंदूर पर से बिना हाथ जलाए रोटियाँ सेंकना भले ही नहीं सिखाए, बड़े-बुजुर्गों की तरह छोटों के साथ अकड़ कर रुवाब के साथ बात करना जरूर सिखा देती है। मंडी के पास लाल रंग का चिट्ठी का बंबा तब इक्के-ताँगे वालों के लिए सवारी उतारने और उठाने का ठेडा हुआ करता था। छोटी-छोटी मूँछ वाले, तेरह-चौदह वर्ष के एक दुबले-पतले, गोरे से ताँगे वाले लड़के ने हाथ में थैला लिए वहाँ खड़ी एक लड़की से हंसी-हँसी में पूछ लिया, ‘कित्थे जाणां ए सोणिए?’ लड़की तमक कर बोली, ‘चल हट्ट, खट्टमूतणे कहीं के, सानूं नहीं जाणां कित्थे।’ खट्टमृतणा याने चारपाई पर मूतने वाला छोटा बच्चा। ताँगे वाला लड़का हँसकर चाबुक फटकारते हुए भाग गया था। इसके बाद कभी-कभार वह लड़की दिख जाती तब ताँगे वाला लड़का घोड़े की लगाम खींचकर पूछे बिना नहीं रहता, ‘कित्थे जाणां ए सोणिए?’ लड़की उसी तरह जवाब देती, बिना तमके। पूछना और जवाब देना, दोनों के बीच दुआ-सलाम की तरह रस्म बन गई। कभी वह लड़की बंबे के पास पर नहीं दिखती तब ताँगे वाला लड़का कुछ देर ठहर जाता फिर आगे बढ़ता। कभी ताँगे वाले लड़के को आने में देर होती तब लड़की बंबे के पास कुछ देर खड़ी रहती। किसी भी दिन वह ताँगे पर सवार नहीं होती थी। एक-दूसरे की उलटी दिशा में दोनों अपने-अपने राह-रास्ते चले जाते। लाल रंग का चिट्ठी का बंबा पूरी मंडी और इतने बड़े बाजार में एक ही था। बंबे के पास खड़ी लड़की को एक दिन ताँगे वाले ने पूछा लिया, ‘तुसीं इत्थे क्यों खड़ी होंदी हो जी, मंडी जादीं हो क्या?’ लड़की बोली, ‘सानूं मंडी नहीं जादे जी, देखते नहीं ये साढा थैला, सलेट-बस्ता’, फिर पूछ बैठी, ‘तुसी इसकूल नहीं जांदे?’ ताँगे वाला लड़का झेंप गया, बोला, ‘जादें थे जी पाँचवीं जमात में, हुण छड्ड दित्ता सी, साढ़े प्राजी नहीं हैं, इस वास्ते ताँगा चलाते है।’ लड़की बोली, ‘प्राजी तो साढे वी नहीं हैं, असी तो इसकूल जादें हैं’ फिर ताना मारते हुए बोली, ‘इसकूल नहीं जाओगे तो लिखना-पढ़ना कैसे सीखोगे, खोते के खोते रह जाओगे।’ सुनकर ताँगे वाला लड़का सकपका गया, निरीह सी आवाज में बोला, ‘तुसीं सानूं खोता कहदें हो जो?’ लड़की ने जबान काट ली, बोली, ‘खोता नहीं जी, पाधा, पंडत-पाधा कह्या।’ और बिना जवाब सुने ही वहाँ से चल दी। उन दिनों आठ बरस की एक लड़की और तेरह-चौदह बरस के ताँगेवाले की इतनी सी जबानकशी पर कोई भी ध्यान नहीं देता था।

उन दिनों लुधियान इतना भी बड़ा नहीं हुआ करता था, मगर उसकी गिनती बड़े गाँव-शहरों में हुआ करती थी। तब लुधियाने की आबादी कड़ाही में भरे हुए दूध की तरह नहीं उबला करती थी। जिंदगी लोटे में लस्सी की तरह नहीं मथी जाती थी। लुधियाने में तब करधे और कल-कारखानें भी कम नहीं हुआ करते थे, मगर वहाँ मशीनों की खट-खट के साथ इंसानी दिल भी धड़का करते थे। राह-रास्ते आने-जाने वालों से गुलजार रहते थे, गली-कूचों में छोटे लड़के कबड्डी खेलते, कुश्ती लड़ते और पसेरियाँ फेकते रहते, मानो वे पसेरियाँ नहीं, मिट्टी के ढेले हों। स्कूल भी थे मगर बड़े लड़को का स्कूल जाना बहुत जरूरी नहीं होता था। अक्सर वे बाप-चाचाओं के काम में हाथ बंटाया करते थे। लड़कियाँ तो बहुत कम स्कूल जाती थीं। जाती भी, तो कभी ‘छोटी विलायत’ कभी ‘बड़ी विलायत’ का बहाना बनाकर स्कूल से भाग आया करती थीं। कोई उन्हें कुछ नहीं कहता था। तब लुधियाने में ताँगे वाले अपने चहेते घोड़ों के सिर पर लाल-पीले, हरे-नारंगी जैसे खुशगंवार रंगों की फुंदोंवाली किलंगियाँ सजाया करते थे। चाबुक की पतली डोरी पर भी रंगीन फुंदे बाँधा करते थे। हवा में लहराकर चाबुक को फटकारते तब देखने वालों की आँखों में बसंत की सी बहार छा जाया करती थी। एक दिन हद हो गई। लाल बंबे के पास ठिठक कर खड़ी हुई लड़की को हवा में चाबुक फटकारने की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही गुलाबी रंग का एक नरम फंदा उसके सिर से टकराकर पैरों के पास जा गिरा, जैसे किसी ने निशाना साध कर फेंका हो। लड़की अचकचा गई। शर्म और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। सोचा कैसा भेडा मुंडा है। सिर उठा कर उसने ताँगे वाले लड़के की तरफ देखा। ताँगे वाला लड़का चुपचाप परेशान सा उसकी तरफ देख रहा था। लड़की खरियाँ-खरियाँ सुनाती इसके पहले ही वहाँ से ऐसे भागा, मानो कोई चोरी पकड़ी गई हो। कई दिनों तक ताँगे वाला लड़का वहाँ दिखाई नहीं पड़ा। लड़की का रोज का रास्ता था। वह आती चिट्ठी के लाल बंबे के पास ठिठक कर खड़ी होती फिर अपनी राह चली जाती। सोचती, ‘क्यों नहीं आया वह, एक फुंदा ही तो फेंका था, हो सकता है वह भी जानबूझ कर नहीं फेंका हो, भूल से फेंका गया हो। आता तो बस एक बार झूठमूठ डाँट देती फिर माफ कर देती, डरपोक कहीं का।’ सचमुच डरपोक था ताँगे वाला लड़का, पता नहीं उसने रास्ता बदल लिया या ताँगा चलाना ही छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद हरप्रीत का स्कूल जाना बंद हो गया, साथ ही मंडी के पास चिट्ठी के लाल बंबे के पास जाना भी। बचपन की ढेर सारी बातों की तरह यह बात भी उसकी यादों से गुम हो गई।

बरस और दिन गुजरते हैं तब इनसान की उम्र भी पंख लगा कर उड़ने लगती है। आठ बरस की हरप्रीत बड़ी हो गई, उसे अहसास तक नहीं हुआ। तब लुधियाने में चौदह-पंद्रह वर्ष की लड़कियों को ‘बड़ा’ समझा जाता था। घरवालों को उनकी शादी-ब्याह की फिक्र होने लगती थी। हरप्रीत की फिक्र करने वाली विचारी अकेली अम्मी थी और थी पड़ोस की बूढ़ी बेबे। बटवारे की धधकती हुई आग की लपटों में से छोटी-सी बच्ची हरप्रीत को गठरी की तरह छाती से चिपकाए, डरी-सहमी, जड़वत बनी हुई अम्मां का हाथ पकड़े लाहौर के नजदीक गुजरांवाला से दिल्ली के रिफ्यूजी कैंप तक वही खींचती-घसीटती लेकर आई थी। बाप को बहशियों ने अम्मां की आँखों के सामने काट डाला था। उनमें से ही कुछ लोगों ने दोनों औरतों और मासूम बच्ची को अपने घर में छिपाकर बचाया था, और सरहद पार भेजने के लिए बलूच फौजियों के ट्रक में चढ़ाया था। इनसान भी अजीब होता है, उसका एक हाथ तलवार बनकर काटता है तो दूसरा ढाल बनकर बचाता है। पड़ोस में रहने वाली बेबे का घर-संसार भी उसकी आँखों के सामने देखते-देखते लूट गया था। बेबे कद्दावर औरत थी। गले में चाँदी की हंसुली, हाथों में कड़े मोटा कुरता और सुत्थन पहने, उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसका दिल भीतर ही भीतर टूटकर बिखर चुका है। बिखरे हुए दिल के टुकड़ों को वह गुजरांवाला के जलते हुए घर में पीछे छोड़ आई थी। साथ ले आई थी, धुआँ और जलन। दिल्ली के रिफ्यूजी कैंप से हजारों शरणार्थियों के बीच में से उन सब को उठाकर मामा लुधियाने ले आया था और उनको अपने घर में पनाह दी थी। मामा घर में अकेला था। रब से आँचल पसारकर माँगे हुए दो-दो जवान बेटों के लाम पर मारे जाने के दुख को सहन नहीं कर पाने का कारण मामी उसे अकेला छोड़ गई थी। जरा सिड़ी था, मगर असली सरदार था। सुबह-शाम दो वक्त ग्रंथसाहब के भजनों का पाठ करता था। पूरे छह गज की पगड़ी बाँधा करता था। लंगर का परसाद खाते-खाते उसकी अक्ल थोड़ी मुटिया गई थी। तब लुधियाने में बुढ़ापे के लिए बचाए गए दो पैसे वक्त पर आदमी के काम आते थे, महँगाई की मार के चलते जाया नहीं हो जाते थे। बेबे और अम्मा स्वेटरें बुना करती थी। बेबे कहा करती, ‘आदमी को उम्र नहीं, अकेलापन बूढ़ा बनाता है, मौत नहीं मारती, गम मारता है। ‘बिना बाप की बेटी के लिए मामा ने ही लड़का ढूँढ़ा था। लड़के के माँ-बाप नहीं थे, बटवारे में दर-बदर हुए उसके कुछ दूर के रिश्तेदार उसके पास, उसके घर में रहते थे। भले लोग थे, अपनों की तरह लड़के को देखते थे। लड़के की हाल-फिलहाल फौज में भर्ती हुई थी। मामा बोला, ‘उह बरगा मुंड्डा दूजा नहीं मिलेगा।’ देखने-दिखाने का रिवाज तब था नहीं। बाजार में हँसते-फिरते या मंदिर-गुरुद्वारे से लौटते नजर पड़ गई, उतना सा देखना होता था। उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। बेबे ने कुछ नहीं पूछा, ना उम्र पूछी, ना घर-द्वार, छाती पर पड़े पत्थर की तरह जवान लड़की का बोझ उतारने के लिए, ‘चंगाजी, चंगाजी’ कहकर फौरन हाँ भर दी। मामा अकेला ही जाकर ‘छुहारा’ दे आया और बात पक्की कर आया। रिश्ता पक्का करने जाते तब लड़की के घर का कोई बड़ा मर्द-मोट्यार लड़के के मुँह में छुहारा लगाता था, जिसे लड़का खा लेता। लड़के के फौज की ट्रेनिंग से लौटते ही ब्याह की बात पक्की हो गई थी। चौदह बरस की हरप्रीत के लिए यह गुड्डा-गुड़िया के ब्याह जैसा था। एक दिन छोटी-सी एक चिट्ठी किसी सहेली ने हरप्रीत के हाथों में चुपके से थमा दी, चुटकी काटकर बोली, ‘तेरे मंगेतर ने भेजी है।’ चिट्ठी में लिखा था, ‘तुहाडा खोता, हुण खोता नहीं रह्या जी, उसने दस जमात पास कर लित्ती है।’ हरप्रीत की यादों में बचपन का गोरा-सा ताँगेवाला लड़का कौंध गया। वह फिर से आठ वर्ष की हरप्रीत हो गई, याद करने लगी पुरानी बातों को। बचपन की बात और मुलाकात को कोई यों ही नहीं भूल जाता है, प्यार और गुनाह की तरह याद रखता है। किसी अनजाने अपराध के बोध से हरप्रीत पसीना-पसीना हो गई।

इनसान को जब अपने किसी अपराध को बोध होता है तब वह पहला काम उसको छिपाने का करता है। हरप्रीत ने चिट्ठी के बारे में किसी को नहीं बताया। उसने चिट्ठी को कई बार पढ़ा। जवाब लिखने का मन हुआ लेकिन कलम नहीं उठा पाई। जो मन में था, उसको लिखना आसान नहीं था और जो मन में नहीं था, उसको लिखना जानती नहीं थी। सोचती, वह मिलेगा और पूछेगा कि जवाब क्यों नहीं दिया, तब कह देगी कि, ‘दूसरे के दिल की बात को पढ़ना आसान होता है, अपने दिल की बात लिखना मुश्किल।’ इसी ऊहापोह में दिन निकलते गए, जवाब देने की नौबत नहीं आई। अगले बरस सरहद पर फिर से आग लग गई, जंग छिड़ गई। ट्रेनिंग पूरी होते-होते लड़के का लाम पर बुलावा आ गया। जंग छिड़ती है तब फकत सरहद पर ही नहीं छिड़ती, जिनके अपने लाम पर गए होते हैं उनके दिलों में भी छिड़ जाती है और उन्हें मारती, घायल करती रहती है। इंतजार करना उस वक्त की बेरहम मजबूरी बन जाती है। चिट्ठी आएगी कि आदमी आएगा, दोनों नहीं आए तो खबर आएगी। हरप्रीत के मंगेतर की चिट्ठी आई। इस बार भी चिट्ठी किसी ने हरप्रीत की हथेली में छिपा कर दी थी। चिट्ठी में लिखा था, ‘वाह गुरु की मेहरबानी से फतह हमारी होगी, जंग खतम होते ही जल्दी आएँगे, इंतजार करना जी।’ हरप्रीत ने चिट्ठी को बार-बार पढ़ा, ना तो उसका जवाब दिया ना किसी से कुछ कहा–बताया। बेबे को पता चलता तो आसमान सिर पर उठा लेती, कहती, ‘इस कुड़ी दा चाला कुच्झ ठीक नहीं लगदा।’ उसके बाद उसको कोई चिट्ठी नहीं आई। जंग खत्म हो गई, फिर भी वह नहीं आया, यहाँ तक कि उसकी कोई खबर भी नहीं आई। फौज वाले कहते वह लापता है। लापता याने जब तक उसके मरे की खबर नहीं आती तब तक जिंदा और जब तक वापस नहीं लौटता तब तक मरे हुओं जैसा। मामा लड़के के घरवालों से मिलता-पूछता रहता। उनके पास भी कोई पुख्ता खबर नहीं थी, कहते लड़के का कुछ ठीक पता नहीं लगता है। दूर के रिश्तेदार थे, ठीक खबर में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी दिलचस्पी सिर्फ लड़के के घर और जमीन में थी। मामा सोचता इसमें उनका कोई दोष नहीं है, स्वार्थ ही है जो आदमी को पत्थर बना देता है। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा बरस गुजर गया। इंतजार लंबा होता है तब छाती पर पड़े हुए पहाड़ की तरह भारी लगने लगता है, उससे भी ज्यादा भारी लगने लगता है, बिन ब्याही जवान लड़की का बोझ। बोझ के उतरने में जितनी देरी हो रही थी, बेबे उतनी ही हृदयहीन होती जा रही थी। दुखों ने उसके जीवन का सारा रस बनने के पहले ही सोख लिया था, इसी करके वह दूसरों के दुख नहीं समझ पाती थी। खुद पेट-पिट्टी, सिरोंनंगी थी, बांझ और विधवा, फूटे करम लेकर जनमी हुई। बात-बात पर रब से गिले-शिकवे करने और दूसरों को कोसने में कसर नहीं रखती थी, कहती, ‘जंग में मरा हुआ और लापता हुआ एक जैसा होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। लड़की तो है ही करमजली, जनमते ही बाप को खा गई, अब मंगेतर को। हमको भी खा जाए तो पीछा छुटे। उसके पहले इसकी दूसरी सगाई कर दो।’ मामा और अम्मा, दोनों मुँह में दही जमाकर बैठ जाते, बेबे के ठंडी पड़ने का इंतजार करते। हरप्रीत रोती, मामा से कहती, ‘कैसे कर दोगे दूसरी सगाई तुमने ही तो जाकर छुहारा दिया था।’ बेबे सुनती, सलवार के बाहर हो जाती, ‘छुहारा ही तो दित्ता है, साहा तो नहीं कित्ता।’ हरप्रीत रोती रहती, अड़ जाती। बात कुछ दिनों के लिए टल जाती। अम्मा का मन ठिकाने होता तब हरप्रीत को मीठी जबान में समझाने की कोशिश करती, ‘हम तो दरिया किनारे की गाछ हैं। अब हमारे दिन ही कितने बचे हैं। और कितने दिन इंतजार कराएगी तू? उसको तुमने कभी देखा तक नहीं है और उसने भी तुमको कभी याद नहीं किया?’ बिना रोय-गाये कोई भी किसी का दर्द नहीं समझता है, फफककर रोते हुए हरप्रीत ने कहा था, ‘जाणा तो सबा नूं इक रोज है अम्मा, पर मैं उसे कैसे भूल जाऊँ, मैंने उसे देखा था, हम मिले थे, वह मुझे चाहता है, उसकी चिट्ठी आई थी, वह भी जरूर आएगा।’ तब लुधियाने में चाहने और प्यार करने को गुनाह नहीं समझा जाता था, बस उसे साँझा करते लड़कियाँ डरा करती थीं।

हरप्रीत कभी नसीब को तो कभी जंग को दोष देती। सोचती, ‘निगोड़ी जंग आखिर होती क्यों है, इससे हासिल क्या होता है? जंग ने आज तक कोई मसला हल नहीं किया, किसी मूल्क को नहीं बसाया, किसी शहर को आबाद नहीं किया, किसी ने दिल को नहीं जोड़ा। जंग तो सिर्फ तबाही लाती है और बर्बादी छोड़ जाती है। जंग से दुनिया में आज तक कोई सुलह, कोई अमन नहीं आया है, जंग से तो सिर्फ दूसरी जंग आती है। और जंग में फतह किसी की भी हो, हार सभी जाते हैं। हार का मतलब समझना हो तो उनसे पूछना चाहिए जिनके अपने जंग से लौटकर नहीं आते, अथवा लौटते तो हैं मगर कहीं खो जाते हैं,’ फिर सोचती, ‘जंग में मरने वालो को सलामी दी जाती है मगर जो लापता होते हैं या खो जाते हैं, उनको कोई याद तक नहीं करता है, सब भूल जाते हैं यहाँ तक कि उनके अपने भी।’

आदमी को जिस गाँव जाना होता है, उसका रास्ता भी पूछना-जानना पड़ता है। मामा नेक इनसान था। हरप्रीत को साथ लेकर मामा फौज के दफ्तर में गया। कई चक्कर लगाने के बाद पता चला कि लड़का अभी जिंदा है, दुश्मन की कैद में है, उसकी रिहाई और वापसी की चेष्टा की जा रही है। हरप्रीत की उम्मीदों को नयी जान मिल गई। बेबे को फिर भी जैसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उम्र और जमाने ने उसे ‘निरलज्जियाँ दी निरलज्जी’ बना दिया था। आपा खोती तब मुँह में आता वही बकने लग जाती, कहती, ‘ना ब्याही, ना कंवारी, बेटा गोद खिलायेगी।’ कभी कहती, ‘पिच्छों पछतावेंगी लाडो, इक्क इकल्ली औरत दा कोई साथी-बेली नीं होदां ए। इक इकल्ली दा तो कोई उरार-पार वी नींद होंदा ए, बिच्च दरिया डूबणा होंदा ए।’ अम्मां अपने दुख में गाफिल रहती थी। ‘अपणे तन दी खबर ना कोई, साजन दी खबर लिआवे कोण’ वाला उसका हाल था। हरप्रीत को रोते देख उसे धीरज और समझ देने बजाय बुरी सोच-सोचकर अपनी ओढ़नी का पल्लू भिंगोती रहती थी। कभी-कभी पागलों की तरह हरप्रीत के पीछे पड़ जाती, कहती, ‘छड्ड दे उस नाशुकरे दी दम्मीद, दूसरी सगाई कर ले, मैं मामा को कहकर कल ही लड़का ढूँढ़वाती हूँ।’ अम्मां के ज्यादा जोर देने पर हरप्रीत ने साफ-साफ कह दिया कि वह दूसरी सगाई हरगिज नहीं करेगी, जब तक वह नहीं आएगा, उसका इंतजार करेगी। ईन-मीन-तीन प्राणियों का छोटा-सा संसार था। बिना किसी खुशी और बिना किसी मकसद के, किसी के भी जीने लायक नहीं रह गया था। जिंदगी जीणे-जोगी होवे तब ना कोई जीता है। ऊपर से कड़ी और कद्दावार दिखाने वाली बेबे, दिल की सचमुच कमजोर थी। एक दिन दोपहर को सोयी तब सोयी की सोयी रह गई। बेबे के मरने का कोई सोग-स्यापा नहीं हुआ। अम्मां ने काला लहंगा और राख में रंगी मोटी चादर नहीं ओढ़ी। छाती पीटकर उलाहनी भी नहीं कही। वह सूनी भाटे जैसी हो गई थी। किसी का मरना-जीना उसके लिए जैसे कोई मायने नहीं रखता था। बेबे के चले जाने के बाद घर में हल्ला और झगड़ा कम हो गया लेकिन घर में रहनेवालों के दिल के भीतर का हाहाकार और भी बढ़ गया।

अम्मां लंबी और सुंदर हुआ करती थी, चंबे दी डाली जैसी। चम्पा की डाली भी बिना खाद-पानी के भीतर ही भीतर सूख जाती है। अम्मां बूढ़ी और कमजोर लगने लगी थी। हर समय एक ही रट लगाती रहती थी, ‘उड्डी जाने पंछी, रैई जाने पिंजरे।’ कभी-कभी कोई हादसा मन के भीतर गहरे तक पैठ जाता है और जिंदगी भी जगह बनाये रखता है। बटवारे के वक्त की उजड़ी हुई अम्मां मरते दम तक उजड़ी ही बनी रही। हरप्रीत को कहना और समझाना उसने छोड़ दिया। जो बात अपने वश और काबू में नहीं होती उसको बार-बार क्या कहना। हरप्रीत के ब्याह और उसके घर बसाने की बात को मन में लिए हुए ही वह भी हरप्रीत को रब्ब के भरोसे अकेला छोड़ कर चली गई। अम्मां का जाने का दुख वज्रपात से कम नहीं था। मरे हुए पर जैसे एक कस्सी, वैसे ही चार कस्सी। हरप्रीत ने उसे भी सह लिया।

बूढ़ा मामा हरप्रीत को साथ लेकर पीर-औलियों के पास जाता। कभी-कभी फौज के दफ्तर का चक्कर भी लगाता। लड़का दुश्मन की कैद में है, जल्द रिहा होगा, इससे आगे उसकी कोई खबर नहीं मिलती। किस्मत बदला लेती है तब इनसान का ‘ना जी सकिए तो ना मरिए’ वाला हाल कर देती है। उसे इंतजार की एक अंधी सुरंग में डाल देती है जिसका ना तो कोई अंत नजर आता है न वापस निकलने की कोई राह। मामा हरप्रीत को हिम्मत बंधाता रहता, कहता, ‘पुत्तर, तुस्सी अकेले नहीं हो, अर्सी तु आडे साथ हैं।’ बैसाखी का त्यौहार आया। गुलाबी, शरबती, बैंगनी, मूंगिया रंग की पगड़ियों, रंग-बिरंगे दुपट्टों और छींट की फूलदार सलवारों से लुधियाने की गली-गली, कूचा-कूचा गुलजार हो गया। लुधियाना दुल्हन की तरह सज गया। हरप्रीत का दिल उदास बना रहा। मामा हरप्रीत से बोला, ‘चल पुत्तर मेले में चलते हैं, उत्थे हिंडोला चढ़ेंगे, खेल-तमाशा देखेंगे, गिद्दा और भांगड़ा देखकर तेरा मन होर-सा हो जावेगा।’ हरप्रीत बोली, ‘नहीं मामा, मैनूं नहीं जाणा मेले-ठेले।’ मामा बोला, ‘तू बच्ची थी पुत्तर, तब मेले दा नाम सुण के पागल हो जांदी थी। तैनूं कंधे पे उठाए सारा मेला घुमाता था। साढे नाल बैठाकर हिंडोले चढ़ाता था। हिंडोला ऊपर आसमान जाता तब तू डरकर साढी छाती नाल चिपट जाया करती थी।’ मामा सचमुच बड़ी छाती वाला था। अब भी हरप्रीत को बच्ची समझता था और छाती से चिपका कर रखना चाहता था। मामा बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापा अजीब होता है। कभी बचपन को अपना खिलौना बना लेता है तो कभी खुद बचपन का खिलौना बन जाता है। मामा को कभी हरप्रीत के मंगेतर पर गुस्सा आता, कहता, ‘इक बार आण दे उस ‘कुकड़ी दे आंडे’ नूं साढ़े नाल, तुक्के बरगा सीद्धा कर दऊँगा।’ कभी कहता, ‘झूठी आस तें निरास चंगी। होर कितना इंतजार करोगी तुसीं। जैसे मैंनूं दिल ते जिंदरा मार दित्त है, तू भी मार ले, पुत्तर।’ किसी के कहने भर से अपने दिल पर ताला मार लेना किसी के वश में नहीं होता है। हरप्रीत कहती, ‘मामा, आस दा पंछी इंतजार दे असमान में उड़ता ए तब जाकर अपना धरौंदा पाता ए। रब्ब चाहेगा तो असीं भी अपना घरौंदा पा लेंगे।’ इंतजार का दूसरा नाम उम्मीद होता है, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम रहती है। अपना घर-घरौंदा और अपनों को खोकर मामा नाउम्मीदी की जिंदगी जी रहा था। हरप्रीत को रब्ब के हवाले छोड़, कुछ दिनों बाद वह भी अपनी राह लग गया। भरी उम्र में हरप्रीत बिल्कुल अकेली रह गई। अम्मां के चले जाने के बाद हरप्रीत को लुट जाने का जैसा अहसास हुआ था, वैसा ही अहसास एक बार फिर होने लगा।

‘मज्झिआं आइआं माही ना आया।’ इनसान दुनिया में अकेला हो जाता है तब उसमें जीने की हिम्मत भी अकेलापन ही देता है। जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए हरप्रीत ने बच्चों की एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। अकेली औरत के लिए तब लुधियाने में जिंदगी मुश्किल नहीं हुआ करती थी। वह खुद को कत्तई बेसहारा नहीं समझती थी, डरती-घबड़ाती भी नहीं थी। पहले जो सवाल बेबे, अम्मा और मामा करते थे वही सवाल अब हरप्रीत का दिल करता, ‘होर किन्न इंतजार करोगी?’ इंतजार से आदमी को सब्र मिलता है, सब्र आदमी को और इंतजार करना सिखा देता है। हरप्रीत खुद को समझाती कि किसी का इतना इंतजार करने के बाद, कोई चाहे भी तो और इंतजार करना कैसे छोड़ सकता है। जवाब ढूँढ़ने के लिए हरप्रीत अकेली फौज के दफ्तर जाती। फिर अकेली ही वह दिल्ली चली गई। खबर लेने और मंगेतर की रिहायी की कोशिश करने। तब दिल्ली लुधियाने जैसी ही हुआ करती थी। कुछ बड़ी, कुछ ज्यादा मुश्किलों भरी। ज्यादा भीड़ भरी भी , मगर इतनी भी भीड़ भरी नहीं कि हरप्रीत जैसी अकेली औरत उसमें खो जाए। आखिरकार हरप्रीत की कोशिश रंग लायी। खबर मिली कि शीघ्र ही जंग में कैद किये फौजियों की वापसी हो जाएगी। इस बार वक्त, तारीख और जगह भी बता दी गई। हरप्रीत की उम्मीदों को नये पंख लग गये। उसकी उम्र पीछे लौटने लगी। तीस, चालीस या पता नहीं। कितने वर्षों की हरप्रीत कौर फिर से आठ बरस की लड़की बन गई।

ठंड का मौसम था, हरप्रीत के दिल में सात समुंदर उछाले मार रहे थे। गरम शाल, स्वेटर, टोपी और दस्ताने लिए वह वापसी के दिन, वापसी की जगह वक्त से पहले ही पहुँच गई। वहाँ पहुँच कर पता चला कि कैदी फौजियों की रिहाई तो उसी दिन आधी रात को ही हो चुकी थी। रिहा होनेवालो में उसके मंगेतर का नाम भी था। खुशी और गम के बीच उलझी हुई, घबड़ायी सी हरप्रीत लुधियाने, मंगेतर के गाँव दौड़ गई। मंगेतर के रिश्तेदार उसका घर और जमीन बेचकर कहीं चले गये थे। हरप्रीत को मंगेतर की कोई खबर नहीं मिली। यहाँ तक कि उसके आने, अथवा वापस लौट जाने की खबर बताने वाला भी पास-पड़ोस में कोई नहीं मिला। हरप्रीत को धक्का-सा लगा। कितने खुदगर्ज और अपने में सिमटे हुए हो जाते हैं सबलोग। एकबारगी उसका भरोसा दुनिया पर से उठ गया। वह उल्टे पाँव दिल्ली चली आई। अपनी ठौर और अपनी जगह से उखड़ा हुआ आदमी तब दिल्ली में नया ठौर-ठिकाना ढूँढ़ा करता था। जगह-जगह, दौड़ती-भागती, लोगों से पूछती रही। लंगर, जागरण, अस्पताल, धर्मशाला, स्टेशन, बस अड्डे, यहाँ तक कि ताँगे के अड्डे भी छान मारे। जगह-जगह खोजा और ढूँढ़ा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह मत्था टेका और मिन्नते माँगी, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इतनी बड़ी दिल्ली में कहाँ खो गया वह, उसका कुछ पता नहीं चला। इनसानों की भीड़ में एक अदद चेहरा खोजना, वह भी आधी-अधूरी यादों के सहारे कितना मुश्किल होता है, खोजने वाला ही जानता है। ढूँढ़ते-ढूँढ़ते थक जानेवाले के पीर का कोई पार नहीं होता है और ढूँढ़ते-ढूँढ़ते निराश हो जानेवाले की हार का भी कोई पार नहीं होता है। हिम्मत हारना इनसान को जीने नहीं देता है और उम्मीद उसको मरने नहीं देती है। जीने और मरने की इस कशमकश के बीच हरप्रीत दौड़ती रही। दिल्ली की एक-एक गली, एक-एक कूंचा और एक-एक दरीबा छानती रही। वह नहीं मिला। थकी-हारी हरप्रीत वापस अपने शहर, लुधियाने चली आई। बच्चों के स्कूल में पढ़ाने लगी। उसका मन उसे चैन नहीं लेने देता। रात को सोती तब एक-एक कर पुराने कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती। गोरे से उस ताँगेवाले लड़के को वह भूल गई थी, पर वह लड़का उसे जरा भी नहीं भूला था। खोता कहने पर भी उसने बुरा नहीं माना था। पढ़ने चला गया था। शायद मन ही मन उसको चाहने लगा था। हरप्रीत सोचती कि मामा ने उस लड़के को नहीं ढूँढ़ होगा जरूर उस लड़के ने ही मामा को ढूँढ़ा होगा। कल्पना करती कि इतनी कोशिश और इंतजार के बाद जब मामा ने उसे छुहारा दिया होगा तब यह उसे कितना मीठा, इमरत के समान लगा होगा। हरप्रीत को पहली चिट्ठी याद आती, ‘तुम्हारा खोता, खोता नहीं रहा, उसने दस जमात पास कर ली है।’ सोचती कितने प्यार, विश्वास और अपनेपन से लिखा था, सोचा होगा कि वह भी वैसा ही कुछ जवाब देगी, जैसे बचपन में डाक के बंबे के पास पलटकर दिया करती थी। सोच कर हरप्रीत का दिल उससे शिकायत पर शिकायत करने लगता, ‘तुमने उसकी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, इसलिए उसका दिल टूट गया, वह बुरा मान गया, तभी तो निराश होकर इस तरह चला गया। कितनी शिद्दत के साथ वह तुमको चाहता था।’ जितना सोचती उतनी ही बेकल हो जाती और उतनी ही शद्दत के साथ वह भी उसे चाहने लगती। हरप्रीत रातों जागती और सपने देखा करती। तब लुधियाने में कानों पर हाथ रखकर मस्ती से गीत गाता फौजी जवान ही नहीं, गुलाबी पगड़ी पहने हवा में फुंदों वाला चाबुक लहराता हुआ जवान ताँगावाला भी कम सजीला नहीं हुआ करता था। कभी फौजी जवान तो कभी सजीला ताँगेवाला उसके सपनों में आता। सपना टूटता तब वह कभी अपनी किस्मत तो कभी लुधियाने को दोष देने लगती। मरे हुए को भुलाया जा सकता है, खोये हुए को नहीं। खोये हुए को ढूँढ़ना पड़ता है। समय मिलता तब हरप्रीत आप ही डोर-आप पतंग बनी हुई लुधियाने, फगवाड़े और आस-पास जगह-जगह की खाक छानती रहती, सोचती, ‘कहीं दूर, लंबी राह नहीं गया होगा वह, आखिर उसका भी तो मन है, जरूर अटका होगा, यही आस-पास होगा वह, कभी न कभी जरूर दिखेगा। मिलेगा तब टूणां-कामण करके रूठा-यार मना लेगी।’

बहत्तर साल की उम्र किसी के बूढ़े होने की उम्र नहीं हुआ करती है। मगर बहत्तर साल के इंतजार ने हरप्रीत को बूढ़ा बना दिया। उसके सियाह बालों को सफेद कर दिया, उसकी नजर को धुंधला कर दिया, उसके पैरों को थका दिया और उसकी कमर को झुकाकर, उसके हाथ में लकड़ी पकड़ा दी। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर झूरियाँ डालकर उसे भी बदल दिया, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं बदल सकी। बहत्तर साल इनसान को पुराना और बूढ़ बना देते हैं, मगर शहर को नया और जवान कर देते हैं। लुधियाना नया और जवान हो गया। ऊँची-ऊँची ईमारते, नये-नये मॉल, बाजार और पार्क, चौड़ी-चौड़ी सड़कों पर दौड़ती नयी चमचमाती कारें और उनमें बैठे जिंदगी से लबालब नये चेहरे। लुधियाना बिल्कुल बदल गया। मगर उसकी आत्मा जरा भी नहीं बदली। उसका पुराना अपनापन नहीं बदला। पुराने कटरों और बाजारों की शक्ल बदल गई मगर वहाँ टँगी पगड़ी, दुपट्टों, रुमालों और जूतियों की पंजाबियत नहीं बदली। दुकानों में बिकते बड़ी, पापड़, मुरब्बे और आचारों की ललचाती खुशबू नहीं बदली। लंगर, सराय और ढाबों की सूरत नयी हो गई मगर वहाँ के तंदूर में सिकी रोटियों का स्वाद जरा भी नहीं बदला। इलायची और केसरवाली बिरयानी की महक भी नहीं बदली। अदरख, हरी मिर्च, धनिया और जोरेवाले मट्ठे का स्वाद नहीं बदला, बस उस पर तैरते हुए ताजा मक्खन के लोंदे की साइज छोटी हो गई। पुराने जमाने की याद दिलाती हुई केसर-पिस्तेवाली लस्ली पेड़े-दे-नाल, जलेबी और बोझ-भतूरों के दाम महँगे हो गये हो मगर उनका भी स्वाद बिल्कुल नहीं बदला। ऊपर से बदलकर भी लुधियाने का भीतर से कुछ नहीं बदला, वह बड़े शहरों जैसा पराया और गैर नहीं हुआ।

बचपन के प्यार को गुनाह का नाम दिया जाता है। प्यार और गुनाह में एक समानता होती है। गुनाह की जगह को जैसे आदमी याद रखता है वैसे ही प्यार की जगह को भी कभी नहीं भूलता है। प्यार की जगह आदमी को बार-बार अपने पास बुलाती और खींचती है। लुधियाने की एक और चीज नहीं बदली थी, मंडी के कोने का लाल रंग का चिट्ठी का बंबा। वह वहाँ वैसा का वैसा खड़ा था, बस चिट्ठी डालने के काम नहीं आता था। बुढ़ापा सचमुच अजीब होता है। जिंदगी की हार बात भूल जाता है मगर बचपन की बात नहीं भूलता है। बचपन की मुलाकात क्यों याद रहती है, कैसे प्यार बन जाती है और किसी कदर प्रगाढ़ हो जाती है यह एक ऐसी पहेली है जिसे बुढ़ापा कभी नहीं बूझ पाता है। इस पहेली में उलझी-सुलझी बहत्तर बरस की बूढ़ी हरप्रीत वहाँ से गुजरती तब वैसे ही ठिठक जाती, जैसे आठ बरस की बच्ची ठिठका करती थी। तब हरप्रीत के पाँव वहाँ जानबूझकर ठिठकते थे, अब रुकना, ठिठकना और दम लेना उसकी उम्र की मजबूरी बन गई थी। मंडी के बाजार और सड़कों में ओटो रिक्शे चलने लगे थे, मगर ताँगेवाले भी बेरोजगार नहीं हुए थे। कुछ ताँगेवाले अब भी सवारियाँ ढोते और घोड़े दौड़ाते थे। लाल रंग के बंबे के पास से गुजरती और उसे आता-जाता कोई ताँगेवाला दिख जाता तब उसकी धुंधलाती नजरें उस पर बैठे किसी गोरे से, छोटी-छोटी मूँछवाले, चौदह वर्ष के ताँगेवाले को ढूँढ़ने लगती। सोचती, काश वह आता, ठहरता और पूछता, तब वह भूल नहीं करती, उसके ताँगे में चढ़ जाती। कभी सोचती कि पैर चलते-चलते थक जाते हैं मगर निगोड़ा आदमी का मन सोचते-सोचते कभी नहीं थकता है, उसे आराम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। घोड़े की टापों के साथ हवा में चाबुक की फटकार सुनाई दी। बदरंग सा, पीला मुरझाया हुआ एक फुंदा उसके पास आकर गिरा। हरप्रीत कुछ समझ नहीं पायी। कमर को सीधा करते हुए उसने सिर उठाकर देखा। थकी-हारी दयनीय सी सूरत लिये एक बूढ़ा ताँगेवाला डरी-सहमी हुई आँखों से उसी की तरफ एकटक देख रहा था। उसकी एक टाँग नहीं थी, उसको जंग लगी हुई पुरानी घिसी हुई लकड़ी की टाँग अपनी कहानी खुद कह रही थी। सिर उठाकर अपनी तरफ देखती हुई हरप्रीत को लक्ष्य कर, बुझी हुई आवाज में धीरे से बोला, ‘कित्थे जाणा ए सोणिये।’ हरप्रीत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने गौर किया, उम्र ने ताँगेवाले की आवाज को लड़खड़ा दिया था मगर उसके लहजे को नहीं बदल पायी थी, उसके चेहरे को बूढ़ा बना दिया था मगर उसकी पहचान को नहीं बदल पायी थी। कोई भूली-खोई हुयी पुरानी चीज अकस्मात मिल जाती है तब वह कीमती और प्राणों से प्यारी लगने लगती है। हरप्रीत तो उस चीज को ढूँढ़ती-खोजती थककर बूढ़ी हो गई थी। उसने जरा भी देर नहीं की। बिना झिझके अपने पाँव ताँगे की ओर बढ़ा दिये। ताँगे का हत्था पकड़कर धीरे से उस पर सवार हो गई। आराम से बैठकर, अपनी लाठी किनारे रख दी और हाँफते हुए मुश्किल से सुनायी पड़ने वाली आवाज में बोली, ‘चल जित्थे चलणा ए, खट्मूतणे।’

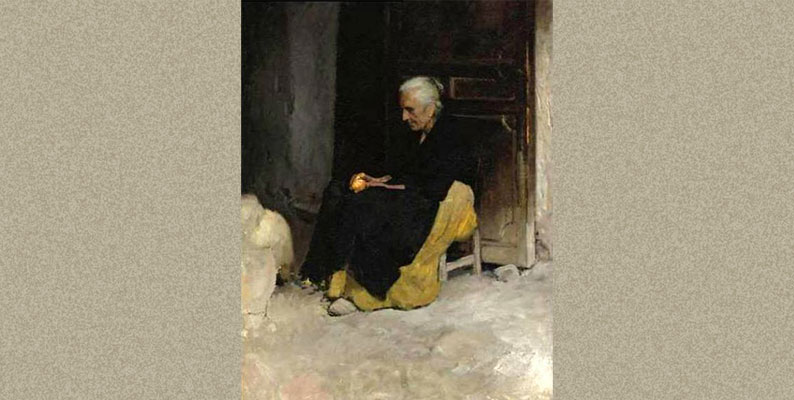

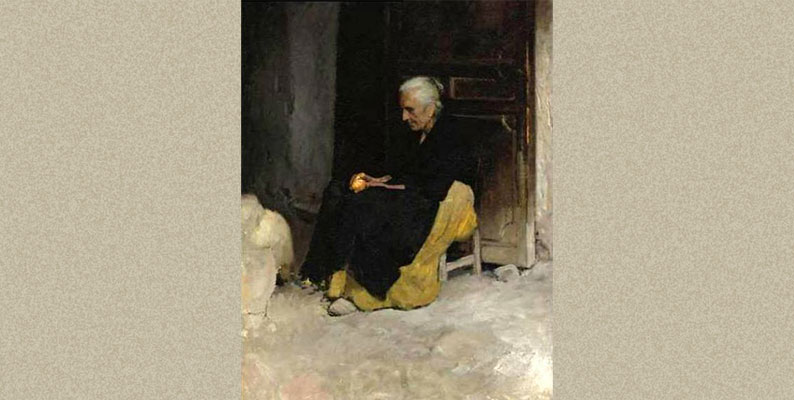

Original Image: Old Woman Peeling An Orange

Image Source: WikiArt

Artist: Edward E. Simmons

Image in Public Domain

This is a Modified version of the Original Artwork