धर्म ध्वजा के नीचे

- 1 August, 2024

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 August, 2024

धर्म ध्वजा के नीचे

मंजुल को विकट भूख लगी थी, पर वह चुप बैठा पाठ सुन रहा था। आज सुबह से पिता ने कुछ पकाया ही न था। पूछा तो बताया कि आज एक जगह दो बजे से सुंदरकांड का पाठ है, वहीं भोजन है। मंजुल बोला कि अभी तो आधा दिन रखा है और दो बजे से पाठ शुरू होने का मतलब है–पाँच बजे भोजन! तो क्या दिनभर भूखे ही रहेंगे अपन लोग?

और झुँझलाते पिता जी ने एक सूखा नारियल फोड़कर खोपरा निकाला तथा मंजुल को दे दिया था। मंजुल चबा-चबा कर नारियल की गरी खाते हुए खेलने बाहर निकल गया था। पिता जी फिर से हारमोनियम उठाके रामायण की चौपाई की नई धुन तैयार करने लगे थे। सुंदरकांड के सार्वजनिक-पाठ में श्रोताओं को फिल्मी गानों की धुन पर चौपाई सुनना सदा अच्छा लगता है न! एक नया गाना पिछले दिनों रेडियो और टेलीविजन के हर चैनल से बजता रहता है–‘थोड़ी हम में हुशयारी है, थोड़ी सी नादानी! फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है…!’

मंजुल के पिता को चौपाई के लिए यह धुन बड़ी कठिन लग रही है, सो वे समय मिलते ही हारमोनियम से चिपक जाते हैं, ताकि इसे रियाज़ में ला सकें। मंजुल अपनी झोपड़ी से निकला और आवास योजना की बस्ती की तरफ बढ़ गया था, जहाँ लल्लू-चिन्टु वगैरह उसके दोस्त कपड़ा कुटनेवाली कुटनी को बैट बनाके क्रिकेट खेल रहे थे। मंजुल को याद है कि जब पहले-पहल ये सरकारी मकान बनाकर, दलितों को दिए और वे लोग इनमें रहने आए थे, पिता जी ने बड़े नाक-भौं सिकोड़े थे। कहा था–‘इन मकानों की तरफ कभी भूलकर भी न जाना। ये लोग नीच वर्ण के हैं और हम उच्च वर्ण के हैं।’

मंजुल न तो वर्ण का मतलब जानता था, न उच्च और नीच विशेषण के जुड़ जाने से उसका नया बनता अर्थ। पिता की बात को गाँठ बाँध वह महीनों तक इस बस्ती में दूर-दूर रहा, पर बाद में पिता की लंबी-गहरी बीमारी और अपनी रसोई के खाली होते डिब्बों ने कब मंजुल को उन लोगों की रसोई से जोड़ दिया, पता ही नहीं चला कि मंजुल जब चाहे, उनमें से किसी के भी घर खाने-पीने लगा। आज भी पता लगता है तो पिता आपत्ति करते हैं। पर वह नहीं मानता।

एक बजे मंजुल घर लौटा था, तो गंदी और तार-तार बनियान पहने बैठे उसके पिता अब भी अपने टुटे हारमोनियम में कुश्ती लड़ते मिले थे। वे पसीना-पसीना होकर अपने फटे गले से सुर में बाँधते हुए हारमोनियम की धौंकनी को धौंक रहे थे।

मंजुल ने याद दिलाया तो हड़बड़ाकर उठे। बोले, ‘अब इतना समय कहा बचा है, कि नहा-धो सकें। चलो हाथ-मुँह धोकर पॉलिश पट्टी कर लेते हैं।’

मंजुल क्या बोलता, ‘पापा हर दिन यही करते हैं। इसीलिए तो दिनोंदिन दोनों का चेहरा काला पड़ता जा रहा है। लल्लू की मम्मी ऐसा ही कहती थी।’

दो बजे वे लोग जिजमान के घर पहुँच गए थे। पिता जी चमकदार धोती-कुर्ता पहने थे और मंजुल भी वैसे ही कपड़े में था–छोटे से रेशमी कुर्ते के साथ छोटी सी धोती। यह बात अलग थी कि बाप-बेटे के पास पहनने के लिए सिर्फ यही तो कपड़े थे। ठीक उसी वक्त उसे भूख का पहला एहसास हुआ था, पर तब भोजन कहाँ मिलना था? सो वह पूजा में मन लगाता हुआ खुद को बहलाने लगा।

पूजा निपटते-निपटते आधा घंटा बीता था और तब तक ढोलकी-मंजीरा बजाने वाले भी आ पहुँचे थे। पिता जी ने माईक चालू किया, हारमोनियम खोला और सुंदरकांड का पहला श्लोक गाना शुरू कर दिया–‘शांतं, शाश्वतं, प्रमेयमनघम, निर्वाण शांति प्रदं।/ब्रह्मा शंभू फणीद्र सेव्य मनीशं वेदांत वेघम बिभुं॥’

मंजुल रोज-रोज तो ऐसे पाठ सुनता रहता है, सो उसे भी सुंदरकांड कठस्थ हो गया है।… उसने भी पिता के सुर-में-सुर मिलाया…रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं…।

जिजमान और दूसरे लोग उसे सुखद आश्चर्य से देखने लगे थे…वाह, क्या बात है? दस वर्ष का छोटा-सा बच्चा, कैसी अच्छी संस्कृत बोल लेता है। सुंदरकांड पूरा कंठस्थ है, इस बच्चे को! …देखना आगे चलकर बड़ा प्रवचनकर्ता बनेगा। सरस्वती की खूब कृपा है, इस बच्चे पर!

मंजुल ऐसी तारीफें प्रायः सुनता रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ऐसी बातों से। आज तो एक-एक दिन कटना मुश्किल है, आगे जाकर क्या होना है–किसे पता है। पंडिताई के पेशे में बेगार और बेकदरी बहुत अखरती है उसे…ऐसे में पिता पर बड़ा गुस्सा आता है। पड़ोसिन काकी कह रही थी, ‘तुम्हारे बाप तो सदा से बदकमाऊ हैं, तुम्हारी मताई का कभी-कभी ठीक ढंग से पेट तक नहीं भर पाए। बेचारी के पेट में दूसरी संतान थी कि तबियत बिगड़ गई। ये वैद्य-हकीमों के सस्ते ईलाज के चक्करों में तो पड़े रहे, पर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर नहीं दिखाया, वो बेचारी घर में तड़पती रही और ये बेशरम आदमी इक्यावन रुपयों के लिए जाने किस-किसके घर में सुंदरकांड सुनाता घूमता रहा। ऐसे में ही तो एक रात दुनियादारी से दूर चली गई थी बेचारी शांति!’

मंजुल को पता है कि उसकी माँ का नाम शांति था। जब वे मरीं, मंजुल सात साल का था। तीसरी कक्षा में पढ़ता था। पिता सुबह-शाम बैठकर उसे रामायण पढ़ना सिखाते थे। माँ मरी तो पिता ने उसका स्कूल छुड़ा दिया और अपने संग लिए-लिए डोलने लगे।

कस्बे में वे एकमात्र ऐसे पंडित हैं, जो लगातार तीन घंटे तक बिना किसी के सहारे अकेले गाते-बजाते सुंदरकांड का पाठ पूरा कर लेते हैं, और बदले में लेते हैं सिर्फ इक्यावन रुपये की दक्षिणा। ये पाठ भी रोज-रोज कहाँ होते हैं, सो कभी-कभी भूखे भी सोना पड़ता है बाप-बेटे को। पेट भरा या खाली, ये कौन देखता है। सबको दिखते हैं तो मुलायम झकाझक कपड़े और ऊँचे तिलक मुद्रा, जिसमें वे निपुण हैं।

मंजुल ने महसूस किया कि पेट में कूँऽऽऽऽ…की लंबी-सी आवाज आ रही है।… आँतें सुड़ रही हैं उसकी। घड़ी के साढ़े तीन बज रहे हैं। बस सुबह सौ ग्राम खोपरा खाया था, इसके बाद पूरा दिन यूँ ही बीत गया है, भूख तो लगेगी ही। अभी बहुत देर है, उसने ध्यान दिया, सुंदरकांड का बीसवाँ दोहा चल रहा था–‘कपिहिं बिलोकि दसानन, बिहँसा कह दुरवाद/सुत बध सुरति कीन्हि पुनि, उपजा हृदय विषाद।’

उसने देखा यह एक बड़ा सा हॉल है, जिसमें से वे सब लोग बैठे पाठ कर रहे हैं। एक तरफ बड़ी सुंदर झाँकी लगी है। बड़ी-बड़ी तस्वीरें सजी हैं, उन पर खूब सारी पुष्प मालाएँ चढ़ी हैं। ढेर सारे बल्ब भी जगमगा रहे हैं। ये सारा सामान किराये पर आया है। ‘सुंदरकांड-समिति’ नाम की एक संस्था एक सौ रुपये में एक जगह यह सामान भी किराये पर देती है। उन्हीं का आदमी आकर सजा जाता है। बाकी बचत है फर्श और ढोलक-हारमोनियम, सौ-पचास रुपये में एक जगह यह सामान भी किराये पर मिलता है। इस तरह दो सौ रुपये खर्च करके कोई भी अपने यहाँ सुंदरकांड का पाठ करवा सकता है।

सस्ता होने पर इस कस्बे के लोग हर अवसर पर ये पाठ करवा लेते हैं। घर में जन्म हो या विवाह, मौत हो या वर्षगाँठ, सुंदरकांड का आयोजन कभी भी हो सकता है। मंजुल के पिता कहते हैं कि ईश्वर करे ऐसी ही बुद्धि बनी रहे, इस कस्बे के लोग की नहीं तो हम जैसे कहाँ के मारे कहाँ जाएँगे!

मंजुल जानता है कि उसकी पूरी देखभाली पिता ही करते हैं। अपना घर है, वे दिनभर फालतू रहते हैं, सो कर भी लेते हैं, अन्यथा कहीं बाहर होते या दूसरा काम करते होते, तो मंजुल को कौन देखता? सचमुच मारा-मारा ही फिरता रहता। स्कूल जाने के नाम पर पहले बड़ा कष्ट होता था उसे, पर अब लगता है कि पिता ने स्कूल छुड़ा के सचमुच बहुत बुरा किया। बड़ा होकर क्या करेगा वह? शायद ऐसे ही गाते-बजाते जिंदगी गुजारेगा।

नाभि के ऊपर भीतर पेट में आग-सी लगी महसूस होती है मंजुल को, शायद भूख ज्यादा बढ़ चली है। पर अभी तो आधा पाठ शेष हैं। सुंदरकांड की कथा में हनुमानजी लंका से लौटकर रामचंद्र से कह रहे हैं, कि सीता माता के प्राण इसलिए नहीं निकल पा रहे कि आपका नाम ही वहाँ पहरेदार बना बैठा है, और उनकी नीची निगाहें, जैसे कोई बड़ा सा ताला है–‘नाम पहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हारा कपाट।/लोकन निज पद जंत्रित, जाहिं प्रान केहि बाट॥’

मंजुल अपने पिता से कहना चाहता है कि वे नाहक ही शास्त्रीय गायन की तरह मचल-मचल कर चौपाई गा रहे हैं, आखिर उन्हें भी तो भूख लग आई होगी। अब उन्हें घोड़े की सरपटचाल-सी तेज रफ्तार से चौपाई पढ़ना चाहिए। मंजुल को फिर अपने पिता पर झुँझलाहट हो आई।

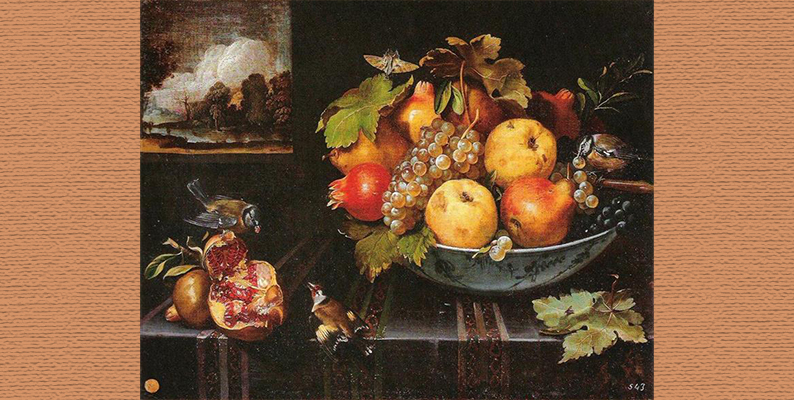

उसे याद आया कि कुछ देर पहले निकल चुकी कथा में हनुमान जी समुद्र पार करके लौटे थे, तो सब लोग मिलकर मधुर फल खा रहे थे। मधुर फल कौन से होते होंगे? वह सोचना चाहता है, मुँह में खूब पानी भर रहा है, वह ललचाई नजरों से फलों को देखने लगा, तो मुँह में ढेर सारा पानी आ गया जिसे वह सिर्रऽऽऽ की लंबी आवाज के साथ पी गया। यकायक तभी भीतर से एक स्त्री लपकती हुई आई और हठात् उसने पूजा की थाली में से एक सेब उठाया तथा फिर भीतर चली गई।

मंजुल की नजरों ने उस स्त्री का पीछा किया। सामने ही दरवाजा था, जिसमें से दिख रहा था कि उस स्त्री ने एक चमकदार चाकू से सेब काटा और अपने रोते हुए लड़के को थमा दिया। लड़का चुप हो गया तो उस औरत ने अपने आँचल से उसके आँसू पोछ दिए। वह लड़का तो चुप हो गया, पर मंजुल की आँखों से आँसू छलक आए। उसका दिल भर आया, उसके गले से एक दबी सी सिसकारी निकली। वह नहीं समझ पाया कि क्यों? शायद ज्यादा भूख के कारण, या शायद उस माँ की ममता देखकर, या उस अलौकिक आनंद के अभाव के कारण, जो खुद को ज़िंदगी में कभी नहीं मिला या शायद पिता की निर्ममता के कारण।

पता नहीं, पिता ने उसका चेहरा पढ़ लिया था, या ध्यान विचलिति होने के कारण मंजुल ने चौपाई बोलना छोड़ दिया था, सो पिता जान गए थे। घुटनों की ठोकर से उन्होंने मंजुल को चेताया और आँखों-ही-आँखों में बरज दिया, फिर जोर देकर चौपाई गाने लगे–‘उहाँ निसाचरि रहहिं ससंका, जब ते जारि गयउ कपि लंका।’

मंजुल पिता का आशय समझ गया और दूने जोर से उसने अगली चौपाई सँभाल ली–‘निज-निज गृह सब करहिं बिचारा, नहिं निसचर कुल केर उबारा।’

मंजुल सुंदरकांड के कथा-रस में डूबने लगा। उसे दोहे और चौपाइयों के अर्थ खूब समझ में आते हैं, सो कथा में प्रवेश कर जाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसे।

मंजुल देख रहा था कि पिता अब मजा लेकर चौपाइयाँ पढ़ने लगे हैं, उसके मन में कुछ किरकिराता है–कथा तो ऐसी रोचक नहीं है फिर भी पिता क्यों ज्यादा मजा ले रहे हैं? उसकी निगाहें पिता की रह-रहकर उठती नजरों का पीछा करती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शंभू चाचा और मालती चाची अभी-अभी आए हैं और पिता के ठीक सामने की दिशा में दीवार से सटककर बैठ गए हैं। चाची सदा की तरह सजी-धजी हैं और एकटक मंजुल के पिता को देख रही हैं, जबकि चाचा सदा की तरह गंदा-सा कुर्ता-पजामा पहने आँख मूँदे बैठे हैं, और पिता के सुर-में-सुर मिलाने लगे हैं–‘असि कहि बिहँसि ताहि उर लाई, चलेऊ सभा ममता अधिकाई।’

मंजुल कस्बे के हर सुंदरकांड के पाठ में इन दोनों को हाजिर पाता है, पता नहीं, इनको भी निमंत्रण दिया जाता है या ये लोग यूँ ही भक्तिवश पहुँच जाते हैं। मंजुल को याद है–एक बार पिता ने कहा था, कि तुम्हारी माँ ठीक मालती जैसी सुंदर थी तो क्या हमेशा मालती चाची को देखकर माँ की यादों में खो जाते हैं? सोचते हुए मंजुल को फिर माँ की याद आई। उधर पिता फिर धीमी चाल से चौपाई पढ़ रहे थे, मंजुल ने ढोलकी की ताल पर घुटना हिलाना शुरू किया और मौका पाकर पिता के घुटनों पर ठोक दिया।

पिता चौंके तो मुस्कुरा के आँखों-ही-आँखों में मंजुल ने उन्हें तेज गति से पढ़ने का संकेत किया। पिता का चेहरा खिल उठा और वे आँखें मूँद कर गाने लगे–‘सचिव वैद गुरु तीनि जो, प्रिय बोलहिं भय आस/राजधर्म, तन तीनि कर, होहि बेगिही नास।’

अभी तो तेईस दोहे शेष हैं। यह सोचकर ही खाली पेट मंजुल को घबराहट हो आई। उसे पेट में कुछ-न-कुछ डाल लेना जरूरी लगा। उसने इशारे से जिजमान को पानी लाने का अनुरोध किया। गंगासागर भर के पानी आ गया।

सबके साथ मंजुल ने भी ढेर सारा पानी पी लिया। शुरू में पेट भरा सा लगा, तो भूख से राहत मिली, पर जरा सा ही हिला था कि पेट में पानी की हिलोंरे-सी उठती महसूस हुई और अगले ही पल थोड़े दर्द का भी एहसास किया उसने।

अब पिता जी भी रफ्तार पकड़ चुके थे, पन्ने जल्दी-जल्दी पलटे जा रहे थे। लोगों को मजा आ रहा था। फिर तो बीस मिनट में ही दस से ज्यादा दोहे निपट गए और बस दस दोहे बचे थे। पचासवाँ दोहा आ गया था–‘प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि, कहहि उपाय बिचार/बिनु प्रयास सागर तरहिं, सकल भालु कपि धारि।’

मंजुल को ताज्जुब होता है कि पहले तो समुद्र और पहाड़ तक सलाह देने आ जाते थे, और अब कोई जीता-जागता आदमी भी क्यों सलाह नहीं देता? उसके पिता को ही कोई सलाह दे दे कि मंजुल के पिता इसे स्कूल में भर्ती करा दो। क्यों अपने साथ इसकी जिंदगी भी बर्बाद करते हो या कुछ ऐसी सलाह मिले कि मंजुल के पिता दूसरी शादी कर लो जिससे इस अबोध बच्चे की देखभाल ठीक ढंग से हो सके। पर पिता किसी की सलाह मानेंगे इसमें उसे शक है। लल्लू की माँ कहती है कि कौन पागल तैयार होगी, ऐसे कंघीरा के घर आकर भूखे पेट रहने को? वे कई बार शंका जाहिर कर चुकी हैं, मंजुल के सामने। तो क्या मंजुल का जीवन यूँ ही? सवालों और शंकाओं के बियावान कँटीले जंगल में मंजुल का मन फँस गया और बेचैन होकर भटकता रहा।

लल्लू की मम्मी ने बताया था कि उसके पिता को यह फाकामस्ती विरासत में मिली है। मंजुल के दादा भी ऐसे ही लापरवाह और अधपगले से थे जैसे मंजुल के पिता। अच्छी-खासी लगी-लगाई नौकरी इन्होंने रामलीला और रामायण पाठ के लिए छोड़ दी। मास्टर थे ये। ट्रेनिंग के लिए दूसरे जिले में जाने का हुकुम आया, तो हाथ-पाँव फूलने लगे इनके। पता नहीं कस्बा छोड़ने का भय था, या नई जगह को लेकर कोई डर, या फिर रामलीला, रामायण से दूर हो जाने का दुःख, कि ये भयानक बीमार पड़े और चार महीने तक नौकरी से गैर हाजिर रहे। फिर लौटकर स्कूल का मुँह नहीं देखा इन्होंने, मन-ही-मन मान लिया कि इन्हें अब तक नौकरी से हटा दिया गया होगा।

तब से रामायण सुनना ही धंधा है इनका। यही भक्ति है और यही दिनचर्या। साल में पंद्रह दिन कस्बे की रामलीला में रामायण भी यही गाते हैं और बीच में मौका आने पर प्रवचन-फ्रवचन भी फटकार देते हैं आसपास के किसी गाँव में पहुँच के।

मंजुल को सुंदरकांड का अंतिम छंद बहुत अच्छा लगता है। वह पूरी तरह डूब के गाता है और इस वक्त भी गाने लगा–‘निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुवीर यह मन भावऊ।’ जैसे-तैसे करके पाठ निपटा। आरती हुई और पिता जी ने भोग की थाली लाने का अनुरोध किया। जिजमान बोला कि सामने ही तो रखा है भोग। लाना कहाँ से है? करो लक्ष्मीनारायण!

मंजुल का माथा ठनका, तो क्या, आज पूरी कचौरी का भोग नहीं है! इन साग सब्जियों का भोग लगेगा, ठाकुरजी को!

सचमुच जिजमान बड़ा निर्दयी था। गेहूँ के आटे को सेंककर बनाई गई पंजीरी और फलों के छोटे-छोटे टुकड़ों का भोग लगा। जिस वक्त प्रसाद बाँटा जाने लगा था, मंजुल भूख से बड़ा निढाल हो चुका था। उसने ज्यादा प्रसाद की आशा में हाथ की पंजीरी जल्दी-जल्दी गुटकी, तो गले में ठसका लगा और देर तक खाँसता रहा वह!

खाली पेट खाँसी उठी तो सीने में दर्द होने लगा। ऊपर से खाँसी-पर-खाँसी दे दनादन, दे दनादन।

बुरा हाल हो गया मंजुल का। उबकाई आई, तो वह उठकर नाली पर भागा और वमन करने लगा। मुँह से पानी-ही-पानी निकल रहा था। उसे बेहोशी छाने लगी। उसने सुना कि पिता निश्चिंत भाव से जिजमान से कह रहे थे कि पेट से ज्यादा खा लेने पर हर बार ऐसा ही कुपच होता है इसे। चिंता की बात नहीं है। अभी ठीक हो जाएगा।

Image: van der hameny le n stillleben mit obstschalev geln und fensterausblick-1623

Image Source : WikiArt

Image in Public Domain