अपनी अपनी राह

- 1 February, 1952

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 February, 1952

अपनी अपनी राह

आज मुद्दत पर चारों की भेंट होती है–पार्क में टहलते।

अरुन, अनिल और विनोद एक अलग बेंच पर बैठे हैं। बलदेव पास ही हरी दूब पर बैठा उनकी बातें सुन रहा है।

स्कूल में चारों साथ रहे। कॉलेज में भी साथ आए, मगर बी. ए. तक आते-आते बलदेव का साथ छूट गया। घड़ी टेढ़ी थी उसके–माँ-बाप चल बसे। कोई वैसी पूँजी भी नहीं कि तार बनी रहे। बेचारा जी मसोस कर रह गया। और जाने क्या ऐसा झोंका आया कि दुनियादारी से भी मुँह मोड़ बैठा वह।

तो क्या, अपना-अपना भाग्य, अपना-अपना भोग!

अरुन, अनिल और विनोद तीनों ग्रेजुएट होकर कॉलेज से निकले। अरुन के पिता ठहरे नगर के नामी-गरामी रईस–मिल-मालिक। उसे कमी क्या थी। पाँचों ही उँगलियाँ घी में है बराबर। अनिल के घर पुश्तैनी वकालत है–विनोद के पिता सरकारी अफसर।

“क्यों भई, अब क्या तुम्हारी धुन होगी?” अरुन ने विनोद की ओर रुख कर पूछा।

“जा रहा हूँ एम. ए. में दाखिल होने। जानते हो न, अपना विषय है दर्शन।…और तुम?”

“अजी, डिग्री तो ले ली, अब क्या रखा है आगे पढ़ने में। घर का कारबार है। वही अपनी राह है, अपनी मंजिल भी। आखिर, धन की खाद-पानी से ही तो मान या अधिकार का अंकुर फूट पाता है।”

“जी नहीं।” अनिल टोक बैठा। “चाँदी के दिन लद गए। आज को शक्ति का श्रोत ठहरी राजनीति। उसी के सर छत्र और चँवर। मैंने तो तय कर लिया है कि बैरिस्टर होकर विलायत से लौटा नहीं कि लीडरी के कूचे में कदम रखा। कहीं पासा पड़ा और कौंसिल में गुजर हो गया, तो फिर मुहरा लाल होते देर न होगी।”

“तुम्हारी भी क्या बातें हैं, भला।” विनोद उठ कर सामने आया। बोला–“यह लीडरी तो दो घड़ी की चाँदनी ठहरी। बस आई, गई। कितने राजा और नेता तो आतिशबाजियों की तरह चमक कर बुझ जाते हैं मगर किसी कलाकार या दार्शनिक की देन तो समय की छाती पर बैठ जाती है जैसे। हम तो भई, इस धन और मान की चकाचौंध में पड़ अपने ध्येय से डिगने से रहे–वह ध्येय जिसकी तह में सुख है, शांति भी।”

अरुन चुप सुन रहा है, उसके चेहरे पर एक प्रश्न है, एक व्यंग भी।

अनिल मुड़ गया बलदेव की ओर। “अच्छा बलदेव, तुम अपनी भी तो कहो, तुम्हारा रुख क्या है?”

“हमारा?” बलदेव कुछ चौंक कर बोला, “हम किस खेत की मूली ठहरे। बस सेवा संघ में जो कुछ बन पाता है, वही एक लगन है अपनी।”

“सेवा-संघ? यह क्या?”

“लोक सेवा, बस।”

“अजी, वाह, औरों के लिए अपने को मिटा देना। क्या खूब!”

“जो हो, अपनी तो यही पनाह ठहरी। कल जा भी रहा हूँ पहाड़ की तराई में। वहाँ भूडोल या जाने क्या ऐसी बला आई है कि सैंकड़ों-हजारों की जान पर बन आई। बड़ी पतली हालत है बिचारों की।”

“कितने दिन लगेंगे?”

“साल-दो साल समझो।”

“तो घर की कोई उलझन नहीं है क्या?”

“एक चचा हैं। दो-चार बीघे की खेती–निभ जाती है दाल-रोटी।”

* * *

कोई ढाई साल बाद।

आज पहाड़ी तराई में नदी के तट पर फिर आँखें चार होती हैं। बलदेव अकेला गंगा के तट पर बैठा है–अपने ही में खोया हुआ जैसे! अरुन के साथ एक गिरोह आ रहा है। कितने तो सर से पैर तक काट-पट में ऐन-फैन बन रहे हैं। जाने क्या-क्या सामान भी साथ है। मोटरों की तो शुमार नहीं।

बलदेव ने अकचका कर पूछा–“अरे, तुम? तुम यहाँ कैसे?”

“है कुछ काम…।”

“यहाँ इस जंगल तराई में?”

“हाँ, जा रहा हूँ कुछ उधर ही ढूँढ़ने। अगर पा गया, तो फिर इस जिंदगी की मुराद बन आई।”

“अरे, इस लश्कर के साथ?” बलदेव ने चौंक कर पूछा।

“और क्या, यह छानबीन तो आसान नहीं–लोहे के चने चबाना ठहरा। देखो क्या बदा है…और तुम…यहाँ क्या…?”

“मेरे साथ भी एक खोज ही है, भाई।”

“तुम्हारे साथ? तो क्या?”

“क्या कहूँ, क्या…देखो, अगर पा गया, तो फिर इस जीवन में कुछ पाने को बाकी न रहेगा।”

“यों, अकेला इस नदी के तट पर? यहाँ क्या रखा है भला?”

“क्या नहीं है, मगर हाँ, वैसी लगन हो तब न।”

“अरे भई, छोड़ो हजरत को। बेलने तो पापड़। चलो अपना रास्ता देखो।” कोट-बूट में लैस एक सज्जन टोक बैठे।

अरे, यह तो विनोद है–वह दर्शन का छात्र। और बलदेव ने मुड़ कर पूछा, “क्यों भई, तुम भी साथ जा रहे हो क्या?”

“साथ हूँ भी, नहीं भी हूँ। अपना एक साथी है जंगल महाल का अफसर–उधर ही उस तराई में। वहीं एकाध माह ठहरने का प्रोग्राम है। मेरे साथ भी एक खोज ही है अपनी। सारे दर्शन की छानबीन, लेनी है डाक्टरेट की डिग्री। अगर सफल हुआ तो…।”

“अच्छा, वह तुम्हारा दोस्त अनिल कहाँ है?”

“वह तो लीडरी की धुन में है। म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में आ गया। अब उसे पड़ी है कौंसिल में घुसने की। उसकी तलाश तो शासन और अधिकार की बागडोर ठहरी।”

और लीजिए, अरुन और विनोद दोनों आगे बढ़ गए। रह गया बलदेव उसी तट पर अकेला।

* * *

दो महीने बाद लौटने पर फिर भेंट होती है, उसी जगह उसी नदी के किनारे। पहले विनोद आया।

“क्यों भई, तुम्हारी खोज कहाँ तक गई?” बलदेव ने पूछा।

“अभी मंजिल थोड़ी दूर है, मगर हाँ कोई परवा नहीं; अपना रास्ता जो मिल गया है।”

“तो फिर लौट क्यों चले?”

“अभी जाने कितनी पुस्तकों की तलाश है। दर्शन की छानबीन ठहरी–क्या मेटाफिजिक्स क्या साइकोलोजी, लॉजिक, एस्थेटिक्स और एथिक्स, साइकोफीजिक्स भी। साथ-साथ यूनानी और सूफी दर्शन–अपना वेद-वेदांत तो खैर है ही।”

अरुन के चेहरे पर हँसी-खुशी की हिलोरें हैं–मूँछों पर ताव।

“लो भई, मुराद तो बर आई। भगवान ने मेरी अर्जी सुन ली।”

“अच्छा, एक-आध ही महीने में पा गए पता? बड़े भाग्यवान हो तुम।”

“अजी दस ही दिन कहो। बाकी दिन तो सैर-सपाटे-शिकार में उड़ गए।”

“सच!”

“तो और क्या? कुबेर का खजाना है खजाना–उधर उस तराई की जमीन के अंदर। चंद पारखी साथ थे–दो दिन में ढूँढ़ निकाले कोयला, चूना और क्या-क्या।”

“फिर तो बड़ा तीर मारा तुमने। शाबास!”

“मगर, तुम अपनी तो कहो। तुम्हारी खोज कहाँ तक कारगर हुई।” अरुन के स्वर में कुतूहल है, एक व्यंग्य भी।

“इतना जल्द? अभी जाने कितने दिन लगे रहना है जी बटोर। तब कहीं जाकर…”

“मगर यों, तनहा? खोज के औजार तो कुछ साथ नजर नहीं आते।”

“अजी, यह निज की खोज ठहरी, खनिज की नहीं।”

“अपने अंदर की? यहाँ क्या रखा है, पागल।” और अरुन की पार्टी के कहकहे की वह गूँज हुई कि पेड़ों पर के पक्षी भी चौंक कर उड़ चले।

विनोद तो किताबों का कीड़ा बना रहा! एक लगन, एक धुन। डाक्टरेट की डिग्री लेकर प्रोफेसर हुआ। मगर पढ़ाने से अधिकतर पढ़ने और खोजने की लौ लगी रही। प्राचीन, मध्य कालीन और अर्वाचीन, तमाम देशों के दर्शन को मथ कर अपनी ओर से एक नया दृष्टिकोण–सांसारिक और पारमार्थिक सुख-शांति के समन्वय और साधन का एक नया प्रयोग उसका ध्येय ठहरा। मन और तन की थकान की परवा न कर वह तमाम वादों के विवाद में उबचुब जीव-जगत और ब्रह्म की शास्त्रीय उलझनों की शाखा-प्रशाखा में एक अपना रास्ता ढूँढ़ता रहा।

अरुन के सितारे के क्या कहने। लखपती है वह। चाँदी ही चाँदी है–ऊँची हवेली तो खैर है ही, ऐश की जिंदगी भी ऐसी कि राजमहलों में भी वैसी नसीब न होगी। और, रसमस्ती की वह रौनक कि दो-चार बनी-चुनी बीवियाँ भी आईं–क्या देशी, क्या विदेशी।

मगर लाख आया तो करोड़ की धुन चली। बढ़ती गई तृष्णा दिन दूनी रात चौगनी। वह मद, वह नशा कि ब्रांडी भी उसके आगे पानी भरे। शौक पर शौक, पैमाने पर पैमाना। लगा सिर फिरने, शरीर झुकने। लुट गई चैन, छिन गई नींद और चिंता का वह ताँता कि एक गई नहीं कि दो आई।

आखिर, धनवान की लिप्सा लगी ईमान के कान उमेठने। नीति ने कमान रख दी। बुद्धि उठी आसमान चूमने।

अनिल से भी गहरी छनती रही बराबर। एक-दूसरे के पृष्ट-पोषक। अरुन के पल्ले धन आया तो अनिल के पल्ले शासन का ताज। कांउसिल का मेंबर होकर वह सरकारी अफसरों के मंच पर आ गया।

और लेक्चरों की झड़ी से सेवा के इश्तहार बाँट जनता पर भी अपनी धाक रखी।

* * *

कोई बीस साल बाद, जाने गंगा का कितना पानी पुल के तले, से जा चुका।

वह जो किसी ने कहा है न कि किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी। तो लीजिए, अरुन के सिर पर बादल घिर आए। जायदाद के खाद-पानी से तो विवाद का अंकुर फूटता ही है अक्सर। बस, घर में ही विरोध का बवंडर उठ खड़ा हुआ। दिल फटा, घर फूटा।

बड़ा बेटा बाप का भी चचा निकला। वह उठा अपना हिस्सा तलब करने। बाप ने चीं-चपड़ की, तो लगा अंधाधुंध कर्ज लेने। खींच-तान बढ़ी। जाने क्या पुलिस के कान भर दिए। अरुन के सर पर चोर-बाजारी का इल्जाम आया। गुप्तचर हाथ धो, पीछे पड़ गए।

अरुन बदहवाश आया, अपने दोस्त अनिल की पौर पर। अपनी परेशानी जताई। बचाव का रास्ता पूछा। मगर अनिल तो अलग बेहाल था। लगा सिसकने कि वह दिन तो अब रहे नहीं। आज तो सरकार में न वैसी पैठ है न जनता में पूछ…यह पब्लिक तो बड़ी बेवफा ठहरी, आज हमारी तो कल तुम्हारी। कहीं के न रहे हम। कौंसिल का सीट तक खा बैठे। क्या बताएँ, “यह लीडरी की लगन तो तलवार की धार पर रेयाज है जैसे। और शोहरत की तलाश में तो एक ऐसी परवशता है कि उठ-उठ कर बैठ जाता है जी।”

“तो फिर क्या राय ठहरी तुम्हारी?”

“देखो, जमाने की नब्ज पर उँगली तो है अपनी। सोंच रहा हूँ, किसी वाद का पल्ला थाम फिर मैदान में उतर पाता। बस, कोई रास्ता ढूँढ़ पाया तो फिर…”

“मगर मेरे उबार का तो कोई जरिया…”

“आने दो कोर्ट में केस। हम अपनी ओर से कुछ उठा न रखेंगे। आखिर पैसे से तो हम ईमान तक खरीद लेते हैं। जी छोटा न करो।”

मगर, अरुन को इत्मीनान नहीं, लगा इधर-उधर भटकने।

और अजब इत्तफाक! उसी नदी के किनारे एक आश्रम के साए में बलदेव से आँखें चार होती हैं। अरुन आया है अपने उबार के लिए कोई दैवी सहारा ढूँढ़ने। सुन रखा है इस आश्रम के चमत्कार का नाम। दुनिया के मारे-हारे जाने कितने आते रहते हैं इस आश्रम के महात्मा के चरणों पर सर रख अपने उबार का पता ढूँढ़ने। और मिल्लत और शांति का वह हवा पानी है यहाँ कि शेर और हिरण साथ चरें-चुगें, पानी पिएँ।

वह आकर महात्मा के चरणों पर सर रखता है। पहचान नहीं पाता है कि वह उसका पुराना हमजोली बलदेव ही है।

और पहचाने भी कैसे? एक तो अपनी परेशानी, दूसरे कई सालों की खाई। और वह है भी अपने में आज? मगर, बलदेव की आँखों पर तो कोई पर्दा नहीं। उसने छूटते ही पूछा–कितनी बार तो तुम इधर ही से गुजरे। आज क्या है कि बलदेव की सुध आई।

और लीजिए, कानों में आवाज आई नहीं कि अरुन की आँखें खुल गईं।

“अरे, तुम? तुम्हीं हो वह महात्मा?”

“कौन महात्मा? हम तो बस जो हैं सो सामने हैं। मगर, तुम यहाँ कैसे और यह क्या दशा है तुम्हारी?”

“अपनी-अपनी दिशा, अपनी-अपनी दशा है न?”

“क्या कह रहे हो तुम?”

“क्या कहूँ, अपने आप में नहीं हूँ आज।”

“यह लो, अपने ही को खो दिया, तो फिर धन पाया तो क्या, मान पाया तो क्या।”

“अच्छा जी; मैं चाह रहा हूँ जानना कि क्या पा लिया है तुमने इस सुनसान में कि कामिनी-कंचन की कामना तो दूर, दुनिया में नाम पाने की भी भूख नहीं है तुमको।”

“पाया-वाया क्या, है भी कुछ वैसा हमारे साथ–धन, धाम व परिवार? बस, एक संबल, चिंतन और मनन साथ है।”

“चिंतन! वह क्या?”

“वही अपनी खोज–अपने अंदर पैठ।”

“यहाँ क्या पाना है भला?”

“वैसे तो कुछ नहीं, नहीं तो सब कुछ।”

“आखिर सुनूँ भी!”

“कैसे बताऊँ, क्या? वाणी की तो वहाँ पहुँच नहीं। जिसने अपने को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, समझे।”

“जानो तुम। हम तो उधर कभी मुड़े नहीं। मगर हाँ, एक दिन तुम पर ठहाका मार हँसे थे, आज रो रहे हैं अपनी भूल पर। शायद तुम्हारी ही खोज खोज थी, हमारी खोज तो भूल। जो कुछ हमने पाया उससे कहीं अधिक तो खो बैठे।”

“मगर, अभी गया क्या? जब जागिए तभी सबेरा।”

“अच्छा कह रहे हो। धान के खेत में कोई बाजरा ढूँढ़े। वही मिसाल–सैकड़ों चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने। तुम्हें पता नहीं। हमारी उलझने बड़ी वैसी हैं।”

“जाने दो, जी छोटा न करो। बगैर दु:ख की आँच लगे यह जीवन तो निखर नहीं पाता।”

तभी बगल में किताबों का एक बंडल लिए विनोद को इधर ही आते देख अरुन चौंक उठा–“अरे, यह विनोद यहाँ कैसे?”

“वह तो दो हफ्ते से वहीं पड़ोस में ठहरा है। वही शास्त्रों की छानबीन। घोर रहा है सिर आठो पहर। देखते नहीं, चेहरे पर गहरी लकीरें खिंच आई हैं।”

विनोद आते ही बलदेव की ओर मुड़ गया। अरुन को पहचाना तक नहीं।

“क्या बताऊँ, शास्त्रों की उलझन में तो दम घुँटने को आया है। अपने ही यहाँ लो, यह द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और क्या-क्या–कोई विरोध परिहार…”

“आखिर, क्या ऐसी उलझने हैं तुम्हारी?”

“मैं पूछता हूँ, मनुष्य क्या है, उसकी आत्मा का स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति, चित्त, उसकी वृत्तियों की क्रिया, प्रतिक्रिया क्या है? यह जीवन और मरण, यह दु:ख सुख के मूल और तत्व की पहचान क्या है? मैंने विविध शास्त्रों को–वेद, वेदांग, मीमांसा, धर्मशास्त्र और पुराणों को मथ डाला। साथ-साथ यूनानी, सूफी और यूरोपीय दर्शन भी। कोई वैसा समन्वय तो मिलता नहीं, शांति का पता तो दूर।”

“अजी, छोड़ो इनको। अपने को देखो। स्वामी रामकृष्ण तो शायद अक्षर भी नहीं पहचानते रहे, मगर इस शरीर में आकर क्या जानना है, क्या पहचानना इसे वह जान गए-पहचान गए। आखिर मनुष्य के लिए शास्त्र है। शास्त्र के लिए मनुष्य नहीं। जानते हो, सारे रहस्य का हल तो अपने ही अंदर है। आत्म दर्शन ही मुख्य दर्शन है, समझे।”

“है अपने सीने में उससे बढ़कर जो बात सारी किताब में है।”

“क्या कह रहे हो तुम?”

“यही कि शास्त्र-वासना भी एक वासना ही है। दर्शन की छानबीन से मन की छानबीन कहीं मुख्य है। कोरी विद्वता से न समता आती है न शांति का पता पाता है कोई। माना कि शास्त्रों के अनुशीलन से जिज्ञासा पनप पाती है, मगर उससे क्या, वैराग्य और अभ्यास की अटूट साधना न रही, तो फिर वह अंकुर तो पल्लवित होने से रहा।”

“अभ्यास–अमल?”

“जी, अमल। सुना है न–”

‘मुद्वत हुई कि अहले अमल पा गए उसे लेकिन अभी तक अहले ईल्म ढूँढ़ रहे और विनोद बस बलदेव का मुँह देखता रह गया।

[ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से]

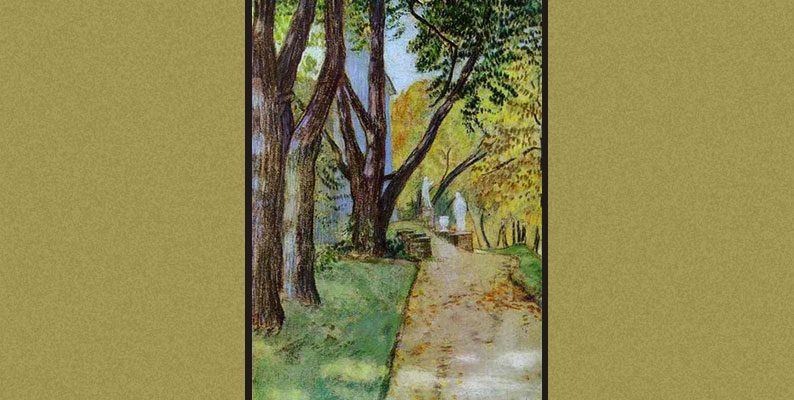

Image: Walk in the Park

Image Source: WikiArt

Artist: Victor Borisov Musatov

Image in Public Domain