शंकर विजय

- 1 September, 1951

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 September, 1951

शंकर विजय

जिस ओर वह जाता था, लोगों की पद-धूलि का मेघाडंबर घिर आता था, मानव-कंठों का निनाद गूँज उठता था, तूफान-सा आ जाता था, पर इनके बीच उसका ज्योतिर्मय अंतर उसी तरह अविकृत रहता था जैसे बिजली के बल्ब की रोशनी। उसकी आभा किंचित् अरुणिमा लिए पीत गौर थी, मानों वह सदेह ज्ञान और तर्क का गुरु मंगल-राजयोग हो। उसके वस्त्र और दंड बौद्ध-भिक्षुओं के थे पर उसकी कांति ग्रीष्म के चंद्रमा की नहीं, शीतकाल के सूर्य की थी। उसकी आयु बीस वर्ष की थी मानों कह रही हो कि वह संसार में किसी से उन्नीस नहीं था। मानो याद दिला रही हो कि रात्रि का अंधकार भोर का बाल-रवि दूर करता है, मध्याह्न का मार्तंड नहीं, उसका मुंडित सिर केश-विहीन था, पर उसके चेहरे के तेज से लोगों को उसके सिर के चारों ओर मृगराज के अयालों का संदेह होने लगता था। उसके नेत्र विस्फारित थे; उनका प्रकाश ऐसा था कि लोगों की नजरें उसके और किसी अंग पर जाती ही नहीं थीं, पर उनकी दमक भी ऐसी थी कि उन पर दृष्टि टिक नहीं सकने के कारण लोग उन्हें भी नहीं देख पाते थे–इस तरह उनकी आँखें जन-समूह की अपनी आँखें हो रही थीं–भारतवर्ष के उस बौद्धिक तम-तोम में।

दक्षिण भारत की ऊषा में राम सूर्य बनकर गए थे, उत्तर भारत की संध्या में वह बिजली की मशालें जलाए आया। वह मलय-झंझावात की तरह आया, शुद्ध, विमुक्त वायु का तूफान, लोगों को झकझोरता, सुगंध से सारे भारतवर्ष को सराबोर करता। मानों दक्षिण-सागर उमड़कर गंगा से मिलने आ गया हो।

उसके इस तूफान में बड़े-बड़े मंदिरों के दीप बुझ गए, सिर्फ उसका विद्युत प्रकाश दमकता रहा। उसके तर्कों के ज्वार से, अपनी प्रभा से विहीन हो जैनों के समृद्ध केंद्र लोक-विस्मृति में इस तरह डूब गए जिस तरह अपने प्रभु से रहित होने पर द्वारका समुद्र में समा गई थी। उसके तर्कों की प्रखर धारा ने विराट बौद्ध-संघों को इस तरह धूलि सात् कर दिया जिस तरह वेगवती नदी किनारे के बरगद के पेड़ों को उखाड़ फेंकती है। उसके तर्कों के खड्ग ने वैदिक कर्मकांडियों के सिद्धांतों को काट-काट कर उस राष्ट्रीय महायुद्ध में इस तरह झोंक दिया जिस तरह वे कर्मकांडी अपने यहाँ के पशुओं को काट-काट कर झोंकते थे।

वह समुद्र-तट से उठा, मानों सरस्वती ने ज्ञान-सागर को मथकर सब रत्नों की समष्टि एक रत्न निकाला हो। और उत्तर के पांडित्य-क्षेत्रों की तरफ चल पड़ा जैसे कोई पर्वतारोही सागर-तल से उठकर हिमालय के शिखरों पर चढ़ने चल पड़ा हो। उसके पार करते ही विन्ध्य ने अकचका कर सिर उठा लिया। और हिमालय ने सिर झुका दिया।

सिंधु और सरयू के क्षेत्रों में उसके तर्कों का अश्व स्वच्छंद घूमता फिरा। और तब वह एवरेस्ट की तरफ मुड़ा–जहाँ एवरेस्ट की छाया में पुरातन मिथिला पड़ी थी, अर्थ-गौरव से टिकी महान वाणी की भाँति। यह तो जैसे दौष्यंति भरत सिंह के अयाल पकड़ने को मचल गया हो। मानों गोपाल को देवराज को छेड़ने की सूझ पड़ी हो।

गंडकी का तीर! जहाँ कभी गज और ग्राह में संग्राम हुआ था। गज और ग्राह! उसने सोचा–गज ग्राह के क्षेत्र में उतरा था और, यदि विष्णु न होते तो, खत्म ही हो चुका था! पश्चिम क्षितिज पर सूर्य डूब रहा था और पूर्व में उदय होता पूर्णिमा का चंद्रमा मानों उससे कह रह था कि तुम मुझसे अधिक प्रकाशवान् भले ही हो पर एक ऐसा मौका भी आता है जब तुम अस्त होते हो और मेरी कांति खिल उठती है! पूर्व का चंद्रमा! चंद्रमा-ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, द्विजराज! चंद्रमा–वैदिक सोम का प्रतीक! वह सहम गया। जो पैर निरंतर गति से नारद के पैरों की ख्याति पा चुके थे वे अंगद के पैर बन गए। गंडकी पड़ी थी–लक्ष्मण-रेखा की तरह।

वह सहम गया, जिस तरह कामदेव के बाणों से शंकर क्षण भर को विचलित हो गए थे। पर तुरंत ही तीसरे नेत्र की अग्नि की भाँति लहकते हुए उसके दर्प के कारण उसका शंकर नाम एक बार और सार्थक हुआ। जैसे शरीर को ज़रा पीछे खींच कर सिंह और जोरों से कूदता है। सूर्य की तरफ पीठ और चंद्रमा की तरफ मुँह कर वह इस तरह चल पड़ा मानों अपनी कांति से चंद्रमा को कह रहा हो कि एक ऐसा भी सूर्य है जिसे संध्या निगल नहीं सकती।

वह दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक के बाद दूसरे तार्किक और दार्शनिक गिरते गए। वह बढ़ता ही गया, प्रख्यात मंडन मिश्र की ओर, जैसे उदयाचल का सूर्य क्षितिज के बादलों को भेदता रात्रि से निबटने को बढ़ चलता है। विजयोत्सव के उल्लास में उस शिशिर काल की मिथिला की समृद्ध भूमि उसे स्वागत में खिलखिलाती-सी लगी। औरों ने कहा–लक्ष्मी तो चंचला कही जाती हैं पर क्या सरस्वती भी पर-पुरुष के लिए जयमाल उठाती हैं? पर उसे मिथिला माँ शारदा की तरह लगी–माँ शारदा, जिसके लिए विश्व में कोई पराया नहीं।

मिथिला में मार्गशीर्ष–आहा! धरती की रानी और मासों के राजा का सम्मिलन! गड़े हुए सोने के रंग के पके धान नीची ज़मीनों में चारों तरफ पड़े हुए थे मानों कोड़ने निकल हों। उनके बीच-बीच हाथियों की सूँड़ों से भी ऊँची चोटी वाले गन्ने स्वर्ण की रेत पर अमृत के नारियल से लहलहा रहे थे। इस स्वर्ण-रेत को ढो-ढो कर जमा करता सा शकरकंद गेहूँ-अरहर की हरीतिमा का सिंधु क्षितिज तक चला गया था–ज्यों-ज्यों धरातल उठता गया था त्यों-त्यों और भी गहरा होता गया! कहीं-कहीं लाल-लाल ‘मरिचाइयों’ की अनंत राशि पड़ी थी; लगता था जैसे सूर्य ने अपनी किरणों का सारा नीला रंग महासागरों को दे दिया हो, सारा हरा संसार की वनस्पतियों को, और सारा लाल दक्षिण मिथिला के मरिचाइयों के खेतों को। मानों धरती की कुंडली में उच्च राशि का मंगल धन-स्थान में आ पड़ा हो। शिशिर के पाले में भी वसंत मनाती बीच-बीच में सरसों लहलहा रही थी, बृहस्पति-सी पीली-पीली, मानों कह रही थी कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों न उमड़ पड़े, दीप की ज्योति नहीं ढँक जाती, कि किं कुर्बन्ति ग्रहास्सर्वे यदि केंद्र बृहस्पति:।

वह बढ़ता ही चला, यौवन के वेग की तरह, उसे बचपन की इस स्वप्निल दुनिया का मोह भी नहीं रोक सका। वह बढ़ता ही चला, इतिहास के प्रवाह की तरह; उसे स्वर्णतंत्र की यह चकाचौंध भी नहीं थाम सकी। वह बढ़ता ही चला, मध्यांह की ओर; उस उदयार्क को ऊषा का यह सौंदर्य भी नहीं छेंक सका।

और तब उसे दिखा सहसा मंडन मिश्र का गाँव, पीला-उजला-भूरा, क्षितिज कोण में जैसे आकाश और पृथ्वी का औरों से छिपा कर धरा संयुक्त संचय हो। उस गाँव के कोने-कोने से पवित्र धुआँ उठ-उठकर दिशाओं में और आसमान तक फैल गया था; संदेह होता था कि गाँव वाले देवताओं के निमित्त यह कर रहे हैं या देवता उस गाँव की आरती उतार रहे हैं। पर उसे लगा जैसे गाँव के कर्मकांडी तुच्छ सिद्धांतों की धूल उड़ाकर व्यर्थ के तर्कों से आसमान सर पर उठा रहे हों।

गाँव ज्यों-ज्यों पास आया, उसकी रेखाएँ स्पष्ट होती गईं ; उसका सौंदर्य श्रेष्ट उक्ति की तरह और-और ही निखरता गया।

गाँव के बीचो-बीच सबों से उन्नत एक मकान का कँगूरा दीख रहा था जिसकी चारों ओर यज्ञ के धुएँ का अंबार उठ रहा था, मानो सारा भवन ही अपने को यज्ञ-अग्नि में तपा रहे हो। चंदन-खौर की तरह उसके शिखरों पर सूर्य की धूप दमक रही थी। यज्ञ के धुएँ से किंचित् नीलाभ वह श्वेत सौध घनीभूत तीर्थराज-सा भासित हुआ। उसकी दीवालों पर खुदे इंद्र-वरुण-सूर्य आदि के स्वरूप ऐसे लग रहे थे मानो सब के सब देवता एक साथ पाठशाला में ज्ञान सीखने या बैठे हों। बाग-बगीचों की हरियाली में और मकान लुकछिप-से रहे थे, पर वह सिर उठाए उन्नत खड़ा था, मंदराचल की तरह, पृथ्वी की उस हरीतिमा के सागर को मथकर इंद्र, वरुण, सूर्य आदि को निकालता-सा। या वह उन्नत गौरी-शंकर शिखर था जिस पर उस युग के अवैदिक ज्वार से भाग-भाग कर वैदिक देवता इस विश्वास से जा चढ़े थे कि यह नहीं डूबेगा कभी; उलटे जितना ही भारी होगा उतना ही उतराएगा। किंचित् नीलाभ श्वेत वर्ण पर चमकती पीली धूप से वह अर्द्धनारीश्वर गौरी शंकर की तरह लग भी रहा था।

(2)

उसी सौध को लक्ष्य कर वह गाँव में प्रवेश करने को उद्धत हुआ। उसने अभी एक ही कदम उठाया था कि दाहिनी ओर से विशुद्ध संस्कृत में आवाज़ आई–स्वागत, अतिथि!

उसने चौंक कर देखा–एक छोटी फूस की झोपड़ी के छप्पर पर बैठा एक बूढा सुग्गा उससे कह रहा था–स्वागत, अतिथि! यही मंडन मिश्र और देवी सरस्वती का आवास है। पधारिए।

सुग्गा और विशुद्ध संस्कृत! प्रख्यात मंडन मिश्र और यह झोपड़ी! वह एक क्षण भौंचक्का रह गया। कहाँ बौद्ध-स्थविरों के महा-मंदिर, कहाँ जैनों की विशाल अट्टालिकाएँ, कहाँ अन्य वैदिक दार्शनिकों के समृद्ध भवन और कहाँ यह छोटी-सी झोपड़ी!

झोपड़ी आम-लीची-कटहल-जामुन-केला-बेल-सीताफल इत्यादि के एक छोटे से बागीचे की बगल में बनी थी। सामने की थोड़ी-सी जगह गोबर से लिपी-पुती साफ़-सुथरी थी। शेफालिका, मंदार, अशोक आदि के इक्के-दुक्के पेड़ इधर-उधर लगे थे। छोटे-छोटे गेंदा के पौधे फूलों से लहलहा रहे थे, भाँग और तुलसी के पौधे भी थे। कुछ तरकारियों की बेलें छप्परों पर चढ़ी हुई थीं, जिनके पीले-पीले फूल हरी-हरी डालियों में इस तरह लग रहे थे मानो बुद्धि की डालियों में ज्ञान के फूल प्रकाश को छूने जा रहे हों। झोपड़ी सामने बरामदे की शक्ल की थी; आँगन में जाने का द्वार बरामदे के बीच में खुला हुआ था।

वह अभी आश्चर्य ही में था कि वृद्ध शुक ने फिर दुहराया–स्वागत, अतिथि! यही मंडन मिश्र और देवी सरस्वती का आवास है। पधारिए।

अच्छा!–कह वह दरवाजे से आँगन में घुसा। साफ-सुथरे लिपे-पुते आँगन में एक छोटी-सी यज्ञ-वेदिका थी जिससे थोड़ा-थोड़ा धूम अभी भी निकल ही रहा था मानों सच्ची श्रद्धा की अमरता सिद्ध कर रहा हो। अंदर दो घर थे, एक में शुआल के दो बिस्तरे, दूसरे में पीले कपड़ों में बँधे ग्रंथों पर ग्रंथों का अंबार, जिनके बीच पीले वस्त्रों में वह स्वयं एक महाग्रंथ-सा लगने लगा। अंदर के बरामदे पर एक ओर चूल्हा था जिस ओर दूध के एक-दो मटके, पत्तों में पके केले और मिट्टी के पात्रों में जल इस तरह सजा कर रखे हुए थे जैसे अतिथियों के खाने के लिए परोस कर ही रख दिए गए हों। एक तरफ मिट्टी के पात्र में कुछ अनाज और तरकारियाँ भी पड़ी थीं। छप्पर से केलों का एक ‘घौद’ लटक रहा था। एक ओर पुआल के बिस्तरे भी पड़े थे।

वह आँगन में भौंचक्का-सा खड़ा था। इतने में पास के पेड़ों से छोटे-बड़े ढेरों सुग्गे उसे देख छप्परों पर टूट पड़े और चिल्लाने लगे–हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे…, सब्ब दुक्ख सब्ब अनिच्च…, ऊँ भूभुर्व: स्व:…इत्यादि, इत्यादि। फिर सब एक स्वर से चिल्ला उठे–सहस्त्रशीर्ष: पुरुष:…

वह शांत खड़ा था, दर्जनों मुखर बुधों के बीच एक गंभीर बृहस्पति, चिंता में तल्लीन।

उन सुग्गों के कोलाहल के बीच वह वृद्ध शुक गंभीर स्वर में फिर बोला–आसन और भोजन ग्रहण कीजिए, अतिथि। गाय चरा कर गृहस्वामिनी और अध्यापन शेष कर गृहस्वामी कुछ विलंब से लौटेंगे।

नहीं–वृद्ध शुक से बह बोला–मैं संन्यासी हूँ; और कहीं ठहरता नहीं। कल फिर आऊँगा। पर अपने गृहस्वामी से कह देना कि जीवन में आज मैंने एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी पाया है!

वह दरवाजे से बाहर निकला।

वृद्ध शुक मानो इस अपरिचित व्यवहार से चुप हो गया था। पर और सुग्गे आसमान में चारों ओर चीखते हुए उड़ चले–मैंने एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी पाया है, कल फिर आऊँगा, अपने गृह-स्वामी से कह देना, मैंने एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी पाया है।

उसे दूर तक उनकी वह चिल्लाहट सुनाई देती रही।

[3]

बहस चलती ही रही। एक ओर मंडन मिश्र बैठे थे, दूसरी ओर वह, मानों दो ब्रह्मास्त्र परस्पर टकरा गए हों। बीच में मध्यस्था देवी सरस्वती बैठी थी–साक्षात् मंत्र-शक्ति-सी।

मंडन मिश्र–संन्यासी, मैं कर्म कांडी गृहस्थ हूँ और मेरे सिद्धांतों का आधार तो शायद व्यक्ति होगा।

शंकर–हाँ, व्यक्ति, जो समाज का अंग है।

मंडन–क्या दोनों आधारों में कोई विभेद है?

शंकर–हो सकता है, गृहपति, मैं तुम्हारा मत तो जानता नहीं।

मंडन–मैं मानता हूँ कि समाज के बिना व्यक्ति टिक नहीं सकता। आहार, निद्रा, भय और मैथुन तो जैसे मनुष्यों में हैं वैसे ही पशुओं में भी। दोनों में विभिन्नता है तो धर्म की, यानी उन परस्पर संबंधों की जिन पर समाज आधारित है। यह समाज वर्णाश्रम समाज है और यह अपौरुषेय, सनातन है और अव्यय है। क्योंकि यह अपौरुषेय, सनातन और अव्यय है, इसलिए इसका स्खलन तो हो ही नहीं सकता (जैसा कि दुराचारी बौद्धों के पतन से ही स्पष्ट है) परंतु कुछ दुर्वृत्ति स्वेच्छाचारी इसके उल्लंघन का व्यर्थ प्रयास करने लग जाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति दंडनीय है, इसलिए नहीं कि वर्णाश्रम-समाज को कोई खतरा है (क्योंकि यह समाज तो सनातन है और रहेगा) पर इसलिए कि ऐसी प्रवृत्ति अपने तई दंडनीय है। इस समाज के नियत कर्मों का कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति को बाध्य है, पर उतना भर कर्म कर चुकने के बाद व्यक्ति को आहार-व्यवहार, श्रम-विश्राम में पूर्ण स्वतंत्रता है, क्योंकि दूसरे कर्मों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य के लिए एक मापदंड निर्धारित करना असंभव है। अनियंत्रित प्रतिभा स्फुरण में बुरी चीजें निकलती हैं तो अच्छी भी निकलती हैं। और यदि कोई अच्छे को छोड़ बुरे को पकड़ कर गढ़े में गिरता है, तो यह उसकी मूर्खता का दंड है, समाज के नियमों का दोष नहीं।

शंकर–बातें तो तुमने बहुत-सी ठीक कहीं, गृहपति, पर सब नहीं। शुंगवाकाटक आदि ब्राह्मणों ने क्षत्रिय-कर्म अपनाया, नागादि आर्येत्तर जातियाँ क्षत्रिय घोषित कर दी गई, गणतांत्रिक लिच्छवि-शाक्य आदि पहले क्षत्रिय फिर ब्राह्मण मान लिए गए, तो क्या फिर भी तुम्हारा वर्णाश्रम समाज अव्यय और सनातन ही रहा? और क्या ये परिवर्तन दंडनीय नहीं थे?

मंडन–ये परिवर्तन दंडनीय नहीं थे क्योंकि ये वर्णाश्रम समाज की सेवा में किए गए थे। क्षत्रिय वर्णाश्रम समाज को बचा नहीं सके इसलिए ब्राह्मणों को क्षत्र-दंड स्वयं अपनाना पड़ा। परंतु इसमें थोड़े-से लोग बदले, समाज की आकृति नहीं बदली, वह अव्यय ही रहा।

शंकर–समाज की आकृति भी बदली, गृहपति। समुद्र से हिमालय तक की यात्राओं में मैंने देखा है कि जहाँ-जहाँ पर जनतांत्रिक आर्यों या नवागंतुक बर्बरों ने ब्राह्मणवाद का सबल विरोध किया है वहीं-वहीं पर चातुर्वर्य् का कुछ भी रूप बच गया है। नहीं तो जहाँ ब्राह्मणवाद ने अपने पैर जमा लिए हैं, जैसे पश्चिमोत्तर के मगों में, या बंगादि पूर्व देशों में, या विन्ध्य के दक्षिण, वहाँ तो चातुर्वर्ण्य का नाश ही हो गया है और सिर्फ दो ही वर्ण बचे हैं, ब्राह्मण और अब्राह्मण। फिर तुम अपनी आँखों के सामने देख रहे हो कि काशी-वज्जि मगधादि जनपदों के नव-ब्राह्मणों ने सामूहिक रूप से क्षत्रिय-कर्म अपना लिया है। फिर तुम्हारा वर्णाश्रम-समाज अव्यय और सनातन कैसे रहा?

मंडन–वर्णाश्रम-समाज का अव्यय और सनातन रूप क्या है यह तुम्हारे जैसा भगोड़ा कैसे समझ सकता है। उसको निर्धारित तो समाजस्थ ब्राह्मण-वर्ण ही कर सकता है।

शंकर–ओ! तो तुम्हारा वर्णाश्रम-समाज अव्यय ऐसा है कि वह सिर्फ क्षत्र-दंड और रक्तपात से ही स्थिर रह सकता है! और सनातन ऐसा है कि चाहे चातुर्वर्ण्य का लोप हो जाए, चाहे वर्ण का कितना भी संकर हो, चाहे ब्राह्मण-वर्ण धन और शक्ति हथियाते-हथियाते मात्र जनेऊ से ही पहचाना जा सके, फिर भी यदि एक छोटे-से वर्ग के स्वार्थ सुरक्षित रह सकें तो समाज का कोई भी तत्कालिक रूप अनादि घोषित कर दिया जाता है! तब तो समाज को सुरक्षित रखने के लिए बाध्य कर्म समाज के लिए नहीं, बल्कि, उस छोटे से वर्ग के स्वार्थों की रक्षा करने के लिए रह गए! यह है तुम्हारा सिद्धांत!

(मंडन मिश्र चुप रहते हैं।)

देवी सरस्वती (खेद से)–स्वामी, मुझे वर्णाश्रम धर्म का यह रूप विदित नहीं था। मैं तो समझती थी कि आपका त्यागमय गृहस्थी में भी तपस्वी जीवन, आपका विचाराधन, जनसमूह के लिए था, एक छोटे-से वर्ग के स्वार्थों के लिए।

(मंडन मिश्र चुप रहते हैं।)

शंकर–हिंस्र जंतुओं और कठोर प्रकृति के बीच दुर्बल, मंद-गति, आवरणरहित मनुष्य को समाज ही अपराजेय बना देता है। अपने निजी बचाव के लिए ही मनुष्य ने समाज को कायम किया। और उसकी सारी की सारी भौतिक और बौद्धिक सफलताएँ सामाजिक आदान-प्रदान और सहयोग से ही संभव हुई हैं। यह समाज व्यक्ति की सारी जीविका, सारे उपभोग, सारे श्रम-विश्राम को देने वाला एक महत् औजार है। जिस तरह किसान को सुचारु रूप से खेती करने के लिए हल की, शिल्पी को अपने औजारों की ज़रूरत होती है, उसी तरह व्यक्ति-समूह को, और प्रत्येक व्यक्ति को, अपनी सारी जरूरतों के लिए, यहाँ तक कि अपने बचाव और जीवन के लिए भी, समाज की जरूरत है। परंतु जैसा मैंने पहले दिखलाया है यह समाज एक अव्यय परमेश्वर नहीं, बल्कि व्यक्तियों का नित्य-परिवर्तनशील जीवित अंतरसंबंध है; ज्यों-ज्यों मनुष्य की नई-नई भौतिक और बौद्धिक सफलताएँ, आज से कल, कल से परसों, व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन करती जाती हैं, उसकी जरूरतें भी नई-नई होती जाती हैं और उनको पूरी करने के लिए व्यक्ति अपने समाज को बदलता रहता है। जरूरतों के मुताबिक समाज को बदलना भी व्यक्ति का बाध्य कर्तव्य है, सर्वोपरि बाध्य कर्तव्य, और इससे वह छुट्टी नहीं ले सकता। क्योंकि इसी परिवर्तन से समाज बचाया भी जा सकता है। नहीं तो जब समाज का ऐसा रूप हो जाता है कि उसके थोड़े-से व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए जन-समूह की छाती पर चढ़ बैठते हैं, और उस जन-समूह के व्यक्तियों को अन्न-वस्त्र-गृह भी मुहाल हो जाते हैं, सुख और विश्राम को कौन पूछे, तब समाज अपना प्राथमिक कर्तव्य ही पूरा नहीं करता। वह समाज नहीं, लूटने वाले दस्युओं और लूटे गए ग्रामीणों का गिरोह है। तब यह प्रत्येक व्यक्ति पर बाध्य हो जाता है कि वह इस जंगलीपने में समाज की फिर स्थापना करने को ही अपना प्रथम कर्तव्य समझे। उस वक्त यही उसका धर्म है, यही उसका काम है।

… …

मंडन–संन्यासी, तुमने दिखलाया कि परमेश्वर और उससे चालित जगत का सिद्धांत अयुक्तियुक्त है। तो क्या तुम मानते हो कि पंचेंद्रिय-ग्राह्य इस भौतिक जगत के अलावे कुछ है ही नहीं आत्मा भी नहीं?

शंकर–इस प्रश्न का हमारे दैनिक जीवन के लिए कोई महत्त्व नहीं।

मंडन–अरे, तुम तो छिपे बौद्ध मालूम होते हो!

देवी–नहीं। संन्यासी, तुम गृहपति के प्रश्नों से भाग नहीं सकते।

शंकर–मैं उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ देवि, सिर्फ वह प्रश्न हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्त्व का नहीं था, इसलिए उसे उठाना नहीं चाहता था। खैर। कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है, उसे देखकर हमें दया आती है या श्रद्धा होती है, या प्रेम होता है, या घृणा, हमारी चक्षु-इंद्रिय तो मात्र उसके रूप को ग्रहण करती है, फिर ये विभिन्न भाव कहाँ से आ गए? इसलिए पंचेंद्रिय-ग्राह्य भौतिक जगत को ही संपूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता। इन भौतिकेतर भावों का स्फुरण हम हर क्षण, हर स्थान पर पाते हैं, इसलिए भौतिकेतर कोई और सत्य अवश्य है जो पंचेंद्रियों से अग्राह्य है परंतु हर क्षण, हर स्थान पर लक्षित होता है। ऐसी वस्तु न पृथ्वी-तत्त्व हो सकती है, न जल तत्त्व, न वायु तत्त्व न अग्नि तत्त्व; यह शून्य-तत्त्व ही हो सकती है। परंतु मेरा और मत यह है कि क्योंकि पृथ्वी-तत्त्व हिम जल तत्त्व पानी, और जल तत्त्व पानी वायु-तत्त्व वाष्प में बदल जाता है (और इसका उलटा परिवर्तन भी देखा जाता है), क्योंकि दीपक का जल तत्त्व तेल अग्नि-तत्त्व प्रकाश में बदल जाता है, क्योकि प्रकाश स्वयं शून्य-तत्त्व में बदल जाता है (क्योंकि बत्ती बुझ जाने पर तत्त्व का नाश तो नहीं हो गया), इसलिए ये सारे तत्त्व एक दूसरे के रूपांतर मात्र माने जा सकते हैं, शून्य-तत्त्व का भी। फिर, जिस तरह पृथ्वी-तत्त्व मिट्टी, पृथ्वी तत्त्व काष्ठ से भिन्न है, जल-तत्त्व पानी जल तत्त्व पारे से भिन्न है, उसी तरह शून्य-तत्त्व के भी चेतना, जीवन-स्फुरण, भावादि विभिन्न रूप हैं। जिस तरह चीनी हवा में तो घुल नहीं सकती, पर जलीभूत वाष्प में घुल जाती है, उसी तरह शून्य शून्य-रूप में इंद्रिय-ग्राह्य हो जाता है (इंद्रिय भी तो उसी के रूपांतर से उद्भूत हैं!)। जिस तरह कोई कवि अपने मस्तिष्क में जब किसी कथानक की कल्पना करता है तो उसके पहले तो उसके पात्रों का कोई भी बुद्धि-ग्राह्य अस्तित्व नहीं रहता, परंतु कवि के संकल्प-मात्र से सहसा शून्य से निकल कर हाड़-मांस के व्यक्ति हँसने-रोने-बोलने चलने लग जाते हैं। पुरातन वैदिक दार्शनिक ने इसी सत्य का अवलोकन कर नियंता को कविर्मनीषी परिभू: स्वयंभू कहा था, यद्यपि एक नियंता व्यक्ति की कल्पना में उसने गलती कर दी।

मंडन–जब यह सारा विश्व संकल्प ही से उत्पन्न होता है तब संकल्प करने वाला भी तो कोई होगा।

शंकर–कवि की कल्पना का संकल्प कौन करता है?

मंडन–कवि।

शंकर–क्या उसकी आँखें? उसकी नाक? उसकी जीभ? उसके कान? उसकी त्वचा?

मंडन–नहीं, उसका मानस।

शंकर–परंतु अनुभूति और संकल्प के अंतर्द्वंद्व के क्षेत्र के सिवा मानस और है क्या? फिर जो मानस संकल्प करता है, कल्पना क्या उसी में नहीं उठती? कल्पना-जात वस्तुएँ क्या उसी मानस के अंग नहीं? फिर इस विश्व की कल्पना करने के लिए एक बाह्य कल्पनाकार की क्या आवश्यकता? मानस की तरह शून्य में आप से आप विकार होकर विश्व की सृष्टि होती है, यह शून्य का गुण है, इसका कोई बाह्य हेतु नहीं। मानस में कल्पित वस्तुओं की तरह इस विश्व का न कोई अव्यय अतीत है न निश्चित भविष्य। इसका वर्तमान ही एकमात्र ठोस सत्य है।

… …

शंकर–पृथ्वी और जल को तो हम कण-रूप में देखते ही हैं, और जल और वायु में स्पंदन भी पाते हैं। क्योंकि सभी तत्त्व एक दूसरे के रूपांतर हैं इसलिए उन सबों को, शून्य को भी कण-रूप और स्पंदनीय मानना ही ठीक होगा। परंतु जल की तरंग जब सतह से ऊपर-नीचे आती-जाती है, तब ऊपर उठने या नीचे जाने में हर बार एक क्षण ऐसा आता है जब वह बिल्कुल सतह में मिल जाती है; उस एक क्षण को उसका अस्तित्व ही नहीं रहता जैसा है, स्पंदन का यह स्वभाविक गुण है। उसी तरह यह विश्व प्रतिक्षण संपूर्णत: ‘नाश’ को प्राप्त होता है और दूसरे ही क्षण फिर आ खड़ा होता है।

… …

मंडन–तो तुम जगत को एक स्वयंचालित यंत्र मानते हो जिसमें व्यक्ति गुड्डे की तरह घूमता रहता है?

शंकर–तुम प्राणहीन यंत्र से जीवित व्यक्ति की विभिन्नता नहीं देख पा रहे हो। प्राणहीन यंत्र में शून्य-तत्त्व अपने चेतना रूपांतर में नहीं हुआ करता, व्यक्ति में होता है। वायु-तत्त्व और पृथ्वी-तत्त्व एक दूसरे के रूपांतर हैं, पर हिम के टुकड़े से तुम मेरा सिर फोड़ सकते हो, वाष्प से तो नहीं। रूपांतर होने ही से गुणों की विभिन्नता आ जाती है और चेतना मात्र यंत्र संचालन नहीं हो जाती। मानस में जब कोई काल्पनिक व्यक्ति उठ खड़ा होता है तब क्या उसके बाद उसकी गति, उसके इतिहास के लिए प्रतिक्षण नए संकल्प की जरूरत नहीं होती? वह व्यक्ति क्या स्वयं-चालित यंत्र सा उठता है, बैठता है, बोलता है? मानस का रूपांतर मात्र होने के कारण वह स्वयं भी मानस के संकल की प्रगति में सक्रिय भाग लेता है।

[4]

‘संन्यासी, विजय तुम्हारी हुई’ कहती देवी सरस्वती ने उसके गले में स्वयं गूँथी शेफालिका के फूलों की माला डाल दी। बड़ के पत्तों से छन कर धूप का एक गोल बिंदु उसकी भौंहों के बीच आ पड़ा मानों आकाश भी सहमत होकर उसका विजय-तिलक कर रहा हो। या सूर्य ही आकाश में उसके ज्ञानलोक की धूप का गोल बिंदु था?

ज्ञान के उस कल्पद्रुम पर लटके शेफालिका के फूल अपने पारिजात नाम को सार्थक कर रहे थे।

मंडन मिश्र ने उसके पैर पकड़ लिए; उनका सिर अभी झुक ही रहा था और उसका दाहिना हाथ अभी उठ ही रहा था कि देवी ने कहा, “स्वामी, ठहर जाइए। मैं आपकी आधी देह हूँ; इन्होंने अभी सिर्फ आपको हराया है, हम दोनों को नहीं।”

हाथ खींचते हुए उसने कहा, “देवि, तुम्हें भी जो कुछ पूछना हो, पूछ लो।”

उसके पैरों को छोड़कर हटे मंडन मिश्र के हाथ अभी आधे ही खिंचे थे, उनका सिर अभी आधा ही झुका था; उसका हाथ भी अभी कंधे ही तक लौटा था, गोद तक नहीं; मंडन मिश्र को वारण के लिए बढ़ा हुआ देवी का हाथ अधर ही में टँगा रह गया था। वे दोनों देवी की ओर देख रहे थे, देवी सामने पेड़ों की ओर। विश्व में उस काल के इन तीन सर्वाधिक आसाधारण महाबुद्धिशालियों के मुखों पर घनीभूत जिज्ञासाएँ चमक रही थीं। इस अपूर्व दृश्य को सदा के लिए चित्र पर अंकित कर लेने के लिए मानों प्रकृति ने दो क्षणों के लिए समय की गति रोक दी थी।

सारे ज्ञात ज्ञान, सारे शास्त्रों, वेदों तथा अन्यान्य ग्रंथों के सागर को तीन महा-मंदराचल मथ रहे थे–कहीं हो कोई छिपा हुआ रत्न!

एक लाल अगस्त्य का फूल डालो में हिल हिल कर देवी का ध्यान मानों आकर्षित कर रहा था। अगस्त्य का फूल! देवी ने देखा–पाँच पंखड़ियाँ। दो ईषत् अरुनाभ पंखड़ियाँ झुके हुए सिर की तरह लग रही थीं, जैसे किसी मुग्धा का लजाया हुआ अवनत सिर ही; दो अंजलि के आकार की गुलाबी पंखड़ियाँ उसके अगले भाग को छिपाए हुई थीं और एक चौड़ी तरंगायित लाल पंखड़ी बिल्कुल खुल कर हट आई थी, उघाड़े हुए लाल अंचल की तरह!

देवी ने सोचा–बस, यही! और कामशास्त्र पर सवाल पूछ ही तो दिया!वह क्षण भर को मंद-प्रभ हो गया, मानों कर्क राशि में परमोच्च की ओर बढ़ता बृहस्पति सहसा वक्र होकर मिथुन राशि में आ पड़ा हो!

परंतु इस प्रश्न से उसकी महत्ता कम नहीं हुई, उलटे बढ़ी ही, जैसे हिमाचल बर्फ से ढँक जाने से अदृश्य नहीं, बल्कि और ऊँचा ही हो गया है।

उसने हाथ जोड़ कर कहा–माँ, मैंने तो यह शास्त्र नहीं पढ़ा; तुम मुझे बतलाओगी उसका ज्ञान?

पति-पत्नी हँस पड़े–माँ से काम-शास्त्र की शिक्षा!!!

देवी ने कहा–संन्यासी, यहाँ भी विजय तुम्हारी ही हुई। वर्णाश्रम धर्म के विषय में तुम्हारी युक्तियों ने मुझे स्पष्ट कर दिया कि समाज और धर्म के नाम पर जो धाँधली की जाती है वह एक छोटे वर्ग के स्वार्थ-साधन के लिए ढोंग-मात्र है। परंतु तुम्हारा दर्शन सिर्फ बात का बतंगड़ नहीं। बल्कि, वह तुम्हारे सारे व्यक्तित्व में ऐसा रम गया है कि उसके लिए तुमने अपने सारे स्वार्थ और उपभोग को भी होम दिया है। तुम में अब निज रह नहीं गया है; तुम मात्र लोक-कल्याण के लिए अपने शरीर को ढोते हो; तुम ‘तेन त्यक्तेन भुंजीथा:’ के आदर्श हो। (मंडन मिश्र से) स्वामी, आओ, हम दोनों ही इसके चरणों में सिर झुकाएँ।

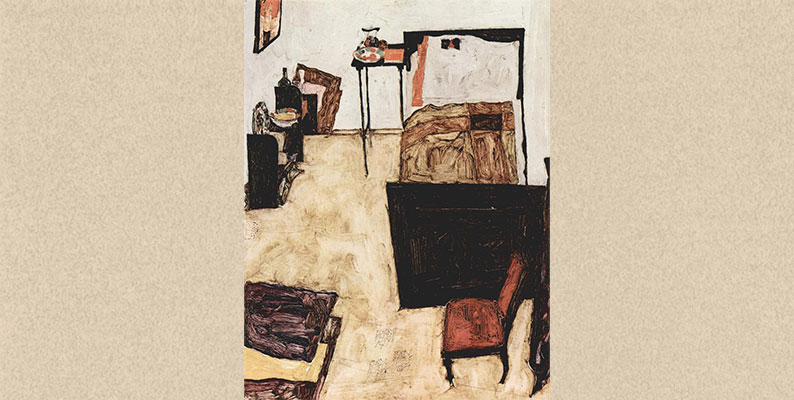

Image: Cheerful-Forms

Image Source: WikiArt

Artist: Franz Marc

Image in Public Domain