रोज़ शाम को

- 1 November, 1951

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 November, 1951

रोज़ शाम को

मेन रोड, पटना, से कढ़ कर,

सँकरी एक गली में बढ़ कर,

जीर्ण सीढ़ियों से आ चढ़ कर,

अँधेरे घर में लेटा हूँ।

मेरा अमर-कुमार नाम है।

गढ़ दिनार विख्यात ग्राम है।

ज़मींदार का ध्वस्त धाम है।

राम-प्यार सिंह का बेटा हूँ।

सोच रहा हूँ मैं मन मारे।

कैसे हैं रे, करम हमारे,

इतने हाथ-पाँव तन मारे,

पर अब तक भी काम-हीन हूँ।

एम. ए. मैंने पास किया है।

बहु जग-अनुभव पास किया है।

वर्ष अठाइस पास किया है।

पर कौड़ी का निपट तीन हूँ।

क्या मैं इतना मूल्य हीन हूँ॥1॥

चल-चल कर दी चिथड़ी चट्टी,

गल-गल हड्डी भर तन-मट्टी,

जल-जल तपी जठर की भट्टी,

बेर-बेर तक, शाम-शाम तक।

तपा घाम में, घाम नहाया,

तपा गौर रंग तांब बनाया,

दौड़-दौड़ बस दाम गँवाया,

द्वार-द्वार तक, धाम-धाम तक।

जामा चूर स्वेद से लथपथ,

दिल भी चूर खूर में लथपथ,

अंग-अंग चूर, अश्रु से लथपथ

आँखें बार-बार होती हैं।

प्रति क्षण दौड़ें नव तर मोटर,

प्रतिदिन चूमें नव धर अंबर,

या भगवान, अन्नपूर्णा भी

मेरे लिए हाय, सोती हैं!

मेरी ही किस्मत रोती है॥2॥

वह प्रसन्न-मुख फुर्तीला जन

मोटर से कढ़ गया शौप में,

नस-नस बिज्जु लगी है उसके,

जोड़-जोड़ हैं सुन्न हमारे!

यह अलसाया बैठा छत पर,

अम्ल-उष्ण-नमकीन लंच की

स्मृति से मधु कृत पीक निगलता,

स्वाद याद मेरी कषाय-कट।

पार्कों में गलबहियाँ डाले,

दूकानों में बैग सँभाले,

घर में स्मित का दीपक बाले,

मुझ शंकर को कब नसीब है।

हरी काई पाँवों के तले,

घना सिर पर मकड़ी का जाल,

बगल में चनका गंदा ग्लास,

शाम को खाने को कुछ पास,

पड़ा फड़-फड़ करता अख़बार,

मगर ओ, बहुरूपिणि अनजान

यहाँ मरु में भी तेरा ध्यान

विचरता क्षण भर मधु-उद्यान,

भूलता मैं अन्याय अपमान॥3॥

रिक्शे पर दो छात्र जा रहे,

बन ठन बहु-वाचाल, सिनेमा।

मेरा भी अतीत होस्टल का

उद्धत, अल्हड़, चिंता-हीन।

मैं, मनराज, महेंद्र, महेश्वर,

गंगा-तट पर, सिकता-पट पर,

कला, मोर, स्वीडेन, अशोक पर

बड़ी रात तक बातें करते!

अर्द्धनिशा को देख सिनेमा

फाँद दीवालें चुपके आना!

सुपरिंटेंडेंट-सम्मुख ही कढ़

आजादी-जुलूस में जाना!

सेक्रेटरी होने पर पिंटू

में मित्रों की मधुर बधाई!

फ़र्स्टक्लास में फ़र्स्ट नाम लख!

माँ, अणिमा, गरिमा, भौजाई

की भर मुँह-मन-पेट मिठाई॥4॥

हम बिहार का भूत स्वर्ण का!

किंतु आज रे भूत स्वर्ण का!

सिर्फ़ भविष्यत् भूत स्वर्ण का

दिखलाते जो मुख-पटु नेता।

कभी यहाँ मानव खुशाल था,

सुख-समृद्धि का जनक काल था,

लोग सभी सिद्धार्थ-काम थे,

महावीर, श्री-वर्धमान थे।

वे विशाल-गौरव-संतति थे,

नर-भूषण इससे अ-शोक थे,

शोक-शकारि विक्रमादित्य,

समुन्नत-सिर जन शेर-शाह थे!

रही बिहार-रसा विरसा-भू,

यही बिहार-रसा अभिनंदित

रही महात्मा-जन के यश से

लड़ा बिहारी तम से, यम से!

उन्नत ‘उन्नति’ हाँक आज है,

उन्नत लीडर-सेठ-तोंद है।

उन्नत सचिवालय-स्तंभ है,

स्तंभित दुख से पर मैं क्यों हूँ?

आज बिहारी अवनत सिर क्यों॥5॥

विस्तृत जगत-सेठ का पेपर,

विस्तृत प्रगति-सचिव का लेक्चर,

सिकुड़ा-सा वांटेड का कौलम,

सिकुड़ा-सा वांटेड का वेतन।

मुँह-दब हूँ। घोषाल नहीं हूँ।

अमुक जात का लाल नहीं हूँ।

उन साहब का नहीं भतीजा,

घर का भी खुशहाल नहीं हूँ।

बे-टोपी गोरों से जूझा,

लीडर-जन में फ़र्क़ न बूझा,

बाबू को आश्रम-खाते में

नाम लिखाने का नहीं सूझा।

कोट पैंट है, टाइ नहीं है,

अँग्रेज़ी बौछार नहीं है,

बेटर-हाफ़ उपहार नहीं है,

मेरी परिधि और भी छोटी।

अपना ही जो राज हो गया,

मिलती सिर्फ़ डबल है रोटी॥6॥

मेरी पश्चिम की खिड़की से

तीखा-तीखा धूआँ आता,

खों-खों की आवाजें आतीं,

देर-देर तक बच्चे रोते।

लथपथ हुआ स्वेद-धारा से

वहाँ हाँफता रिक्शा वाला

भिखमंगे से टकराने से

अभी-अभी बचकर निकला है।

यह आ बैठी है मन मारे

अनाघ्रात कलिका मुरझाई।

शून्य गगन को ताक रहा है

घुनी दारु-सा शून्य-हृदय वह

मेहनत का फल सिर्फ ‘सुफल’ है,

जहाँ जली जनता तिल-तिल कर

सुफला सुजला भरत-भूमि में

मैं तो बिल्कुल नहीं अकेला!

एकाकी तो जोंक बेचारे॥7॥

ये जो हम सब काम-हीन हैं

क्या बिल्कुल ही मूल्य-हीन हैं?

हाथ-पैर-मस्तिष्क – वान नर

क्या सब के सब तत्त्व-हीन हैं?

यह जो इतना पड़ा हुआ है,

करने को अब धरा हुआ है,

भारत का दारिद्र्य गढे में

हिमगिर-सा गिर अड़ा हुआ है।

‘अन्न-अन्न’ भारत करता है,

‘वस्त्र-वस्त्र’ भारत करता है,

कितनी परती पड़ी हुई है,

कितना खनिज पड़ा सड़ता है।

‘अन्न अन्न’ मानव करता है,

‘हाथ-हाथ’ वसुधा करती है,

वसुधा पर बैठा मानव पर

ठोक रहा अपनी किस्मत को!

चिता जल रही भीतर-बाहर॥8॥

मंत्र-जाप करके जिलवाया,

माँ ने आस लगा पढ़वाया,

मामा ने आदमी बनाया,

हाय, क्या इसी अ-मा के लिए!

जब-जब रोती थी माँ थक कर

हाल स्वजन पति-घर का लख कर,

पंडित जी समझाते–बेटी,

पुत्र रत्न पाकर रोती हो!

अब भी ध्वस्त भवन में तम है,

बेटा ही के मन में तम है,

आज हाय, है नष्ट पुण्य

बन आँधियाली माँ के बालों की!

भानु आप भी जगत-सेठ का,

रोड-रोड पर सर्चलाइटें,

घर-घर में उसका प्रदीप है,

दीवाली है, गेस्टापो है,

मुझको तम घेरे आता है॥9॥

दूर क्षितिज तक अंधकार है,

दूर गगन तक अंधकार है,

छाती पर बैठा अँधेरा,

अंतरतम तक अंधकार है।

अंध-तिमिर के महासिंधु में

डूब राह मैं तिल-तिल पल-पल,

लौट-लौट टकरा आती है

आर्त्तनाद की प्रतिध्वनि मेरी।

ज्यों-ज्यों अंधकार संध्या का

पल-पल पर बढ़ता जाता है,

दम घुरता जाता है मेरा,

प्राण हमारे अकुलाते हैं।

प्रश्न एक उठता है मन में–

किसी क्षितिज के पार कहीं पर

है कोई सशक्त पोत क्या

उषा-किरण की पालों वाला?

हिमगिरि की निष्ठुर हिमता के

परे कहीं क्या एक लोक है,

आज साँझ को कर पर कर धर

पढ़े-लिखे नवयुवक जहाँ पर

नहीं बिसूर रहे किस्मत को,

जिनकी आँखों में ऊषा है॥10॥

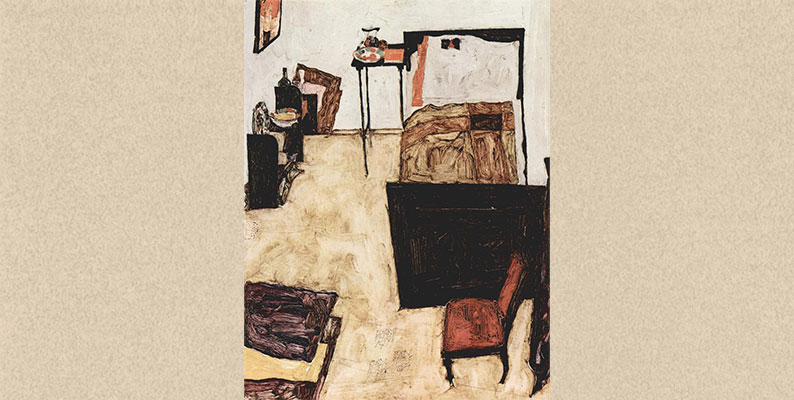

Image: Schiele’s Room in Neulengbach

Image Source: WikiArt

Artist: Egon Schiele

Image in Public Domain