आचार्य शिवपूजन सहाय

- 1 October, 1951

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 October, 1951

आचार्य शिवपूजन सहाय

यों एकबार और भी उनके घर गया था। पर वह खास मौका था इसलिए उनके बारे में कुछ विशेष नहीं जान सका। वह बीमार भी थे। हाँ इतना समझ में आया कि वे बड़े जिद्दी हैं, गाँधी जी की तरह। इस जिद्दी शब्द पर घबराने की बात नहीं है। मामूली आदमी में यही गुण जिद्दी कहलाता है तो बड़े आदमियों में दृढ़ता। बात एक ही है। हाँ, तो वह बीमार थे और काफी सख्त बीमारी के बावजूद अपनी लड़की का ‘दान’ उन्होंने 1030 बुखार में किया। उन्हें समझाया जाता तो सिर्फ अपना निश्चय भर प्रकट करते, न कोई दलील देते, न सुनते। राम जाने क्यों!

दूसरी बार दशहरे के मौके पर उनके घर जा रहा था। खास टमटम किया गया था और स्टेशन से लगभग ग्यारह मील का रास्ता। मैंने बंगला साहित्य में शरत् बाबू और रवि बाबू के समर्थकों की उठापटक की चर्चा छेड़ दी। हमलोग दोनों आदमी टमटम के बीच बैठकर गप लड़ाते जा रहे थे। उस साहित्यिक युद्ध के समय वह कलकत्ते में ही थे और ‘फर्स्ट हैंड इंफारमेशन’ मिल रहा था। घर पहुँचा तो हर्ष और उल्लास के बीच हम लोगों का स्वागत हुआ। थोड़ी देर बाद गाँव का एक गरीब लाठी टेकता हुआ दरवाजे पर आया।

“प्रणाम सरकार।”

“का हऽ होऽ, समाचार अच्छा बा नु?”

“सरकार लोग के किरपा। हमार अरज…”

“हाँ, अधिका ना मीलल, दस गज ला देली हैं।”

“भगवान अपने के सुखी राखत!”

और उन्होंने अपनी गठरी में से दस गज मोटिया कपड़ा निकाल कर उस बूढ़े को दिया। हाँ, उनकी नजर ऐसी थी कि कोई जाने नहीं, देखे नहीं!

उनके घर का सबसे बड़ा अकर्षण है उनका पुस्तकालय। वह हिंदी जगत की अमूल्य निधि है। करीब चार हजार चिट्ठियाँ जिनसे कितनों के जीवन पर विचित्र प्रकाश पड़ता है। दिन भर ‘लाइब्रेरी’ में व्यस्त रहते। किताबों की झाड़पोंछ नीम के पत्ते और नेपथेलीन की गोली से उनका सिंगार चलता रहता। शाम को की ग्रामीण बूढ़ा आ निकलता–

“का हो, कब अइलऽ?”

“आजे अइली हँ।”

“तूँ त अइलऽ, दिन भर लेबरेरी में रहलऽ और भिनसरवा चल देल। बुझाते नइखे कि…”

“का कहीं बाबा, छुट्टी ना मिले। दू-एक दिन में का कइल जाओ!”

“दुनिया के का समाचार हऽ। तनी हमरा लोग के…”

और फिर वह ग्रामीणों के बीच ऐसे घुलमिल जाते मानों उन्होंने कभी शहर देखा ही नहीं। ग्रामीणों की ही तरह कमर से ऊपर का हिस्सा खुला, छोटी-सी लुंगी और हड्डियों का ढाँचा मात्र।

रात को खीर बनी थी। हमलोग खाने बैठे तो वह अंदर आकर सारा इंतजाम देख गए। खीर पर नजर पड़ी। बेटी को पुकार कर बोले–“खीर में फल ना डाललू हऽ। माँग लेवे के नु चाहीं।”

खड़ाऊँ खटखटाते हुए गए और हाथ में कई तरह के सूखे फल ले आए। हम लोगों को खीर का कटोरा वापस कर देना पड़ा। जब वह लौट कर आया तो उसमें सूखे फल के अलावा इत्र भी था। शाहाबाद के उस ठेठ देहात में भी जरूरत की चीजें उनके बक्सों में सुरक्षित हैं–सूखा फल, इत्र, बढ़िया जर्दा, कागज, कलम, स्याही, पिन, टैग, ब्लाटिंग, पेपर, निब इत्यादि-इत्यादि।

सुबह नहाने के समय मैंने उन्हें जूते के पालिश की खाली डिब्बियाँ साफ करते पाया। मन में अजीब कौतूहल हुआ पर एक दिन उनके काम करने वाले कमरे में जाते ही सारे कुतूहलों का समाधान हो गया। उन्हीं चीजों को, जो और घरों में कूड़ा बन जातीं, वे सहेज कर रखते। जूते की पालिश के डिब्बों को साफ कर उसमें पिन, टैग, निब इत्यादि रखते। अखबार के रैपर को कैंची से सफाई से काटकर रखते और उस पर लेख लिखते। उनके गाँव में अनके पत्र-पत्रिकाओं की फाइलों के साथ रैपर की फाइल देखकर तो मैं हैरत में रह गया और वे अपनी सहज सरलता में कहते गए–यह भी देखने की चीज़ है। हिंदी पत्रकारिता के विकास की इस कड़ी को भी हमें नहीं भूलना चाहिए।

उनकी दूसरी लड़की का गौना होने वाला था। हम लोंगों ने सारे सामान साथ-साथ खरीदे। लिस्ट बनाते समय उनके सुझावों से मैं चकित रह गया। सुई-डोरे से लेकर माथे के क्लिप तक, पैर रंगने से लेकर माथे की बिंदी तक नहीं भूले और जब सामान पसंद करना होता तो मुस्कुरा कर कहते–इहे ठीक होई, लाल रंग रहे के चाहीं! जब लड़की विदा हो रही थी तो मुझे महर्षि कण्व की याद आ रही थी। मैं उन्हें देख रहा था पर वह बेटी को समझा रहे थे–“काला बक्स में तोहार सब कपड़ा हऽ। और लाल बक्स आपन सास के दीहऽ…।” सुबह लड़की विदा हुई। हम लोग कुछ दूर पहुँचा कर लौट आए। वह दरवाजे पर बैठे थे। हँसते हुए उन्होंने कहा–“हमार घर आज साँचो सून हो गईल।” उन्होंने उसी हँसी में कहा–“बेटी त इहे दिन खातिर रहेली। उनकर का भरोसा हऽ। भगवान उनका के सुखी राखस।” हमलोग लौटने लगे तो वही चर्चा थी “बिंदू ने कितनी बार कहा कि बाबू जी कुछ दिन घर पर रहिए, मैं आपको अच्छा खाना खिलाऊँगी, आपका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। पर कभी नसीब ही नहीं हुआ। क्या करें।” मुझे लगा कि यह महर्षि कण्व का बीसवीं सदी संस्करण है। बिना माँ के चार बच्चों का लालन-पालन जिस असीम धैर्य और स्नेह की अपेक्षा रखता है वह सहज कल्पना की बात है। उन्हें अपने बच्चों के लिए माँ-बाप, दोनों का काम करना पड़ा। उनकी पत्नी का देहांत तब हुआ जब उनका छोटा लड़का सिर्फ दो वर्ष का था। इस बुढ़ापे में भी जिस परिश्रम और लगन का वह परिचय देते हैं उसके भीतर अपने बाल-बच्चों की यह मंगलभावना भी छिपी है। अभी तक कोई भी लड़का इस लायक नहीं बन सका कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। फिर वह किस तरत अवकाश ले लें। और प्रवृत्ति उनकी ऐसी है कि अपने नाम से जिस किसी चीज को जुड़ जाने देंगे, उसकी सर्वांग-सुंदरता के लिए कुछ भी नहीं उठा रखेंगे। हालाँकि उनका शरीर अब आराम चाहता है। और साहित्य की यह माँग है कि अशक्त होने के पहले वे कुछ चीजें तो लिख ही जाएँ क्योंकि उनके बाद यह काम किसी के बस का नहीं।

… …

एक बार वह अपने कमरे में बैठे थे। बाहर किसी ने पुकारा। उठ कर बाहर गए। देखा निराला जी हैं। फिर दोनों गले मिले। लगभग 10 मिनट तक दोनों निस्पंदन मौन गले-से-गले लगे बुत बने खड़े रहे। दोनों की आँखें नम, दोनों का स्वर रुँधा हुआ। निराला जी और उनकी इस स्थिति की कल्पना कर कभी हँसी आती है और कभी करुणा उमड़ती है। एक 6 फीट ऊँचा तो दूसरा 5 फीट कुछ इंच, एक विशालकाय तो दूसरा अस्थिपंजर मात्र, एक बिलकुल लापरवाह तो दूसरा हर छोटी बात के प्रति जागरूक और सचेष्ट! लेकिन फिर भी दोनों की इन विभिन्नताओं में कितनी एकता है! दोनों सरल हृदय, दोनों साधक प्रकृति वाले, दोनों एक दूसरे के कमाल के कायल और अंतत: दोनों कितने बेचारे, कितने निरीह! छपरा में वह अध्यापन कर रहे थे तो मैंने एकबार पत्र लिखा था कि स्वास्थ्य बहुत गिर गया है इसलिए आप कुछ व्यवस्था कीजिए। उन्होंने जो पत्रोत्तर दिया वह आज भी मेरे दिमाग पर छाया हुआ है–मेरी ही तरह मेरा स्वास्थ्य भी बेचारा है। उसकी चिंता मत कीजिए।

… …

एक स्थानीय प्रकाशक के यहाँ कई लोग निमंत्रित थे। मैं भी उनमें एक था। समय से सभी लोग आ गए। सिर्फ वही नहीं आए थे। सभी लोगों को इंतजार था। एक ब एक वह आ धमके, बेतहाशा तेज चलते हुए। हाथ जुड़े हुए, चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान! आते ही सफाई देने लगे–‘का कहीं, तनी…भेंटा गईलन। काफी देर हो गईल।’ चर्चा चल रही थी ‘हिमालय’ के पुन: प्रकाशन और उसके भावी संपादक की। कई नाम सामने आए। सभी तरह-तरह की टीका-टिप्पणियाँ कर रहे थे। अंत में उन्होंने कहा ‘हिमालय ना निकली, निकली बटखरा’! फिर तो जोरों का कहकहा लगा! हँसी रुकने पर अपनी बात का मानो उपसंहार करते हुए बोले–हाँ महाराज, हिमालय निकालल आसान ना हऽ। मुझे वह दिन याद है जब हिमालय का प्रकाशन बंद होने जा रहा था, या उनका संबंध-विच्छेद हो रहा था उस संस्था से। साथ के एक मित्र ने हिमालय के बंद होने की चर्चा की तो रुँधे गले से वह कहने लगे–आदमी बेटे के मरने पर भी संतोष कर ही लेता है। जिस साध से हिमालय को उन्होंने बढ़ाया वह उनके दिल में ही रह गया! आज तक जितने भी पत्रों का उन्होंने संपादन किया, सभी को पुत्रवत प्यार किया! प्रूफ की एक भी गलती, भरती का एक लेख, नहीं, किसी लेख की एक भी कमजोर पंक्ति उनका सिर दर्द बन जाती।

… …

अभी सरकारी क्वार्टर मिला है और वह उसी में रहते हैं। उनके अलावा वहाँ उनका कोई रिश्तेदार नहीं लेकिन हर रोज क्वार्टर पर दस आदमियों का खाना बनता है और कभी-कभी बेमौके कोई अतिथि आ गए तो सभी को खिला-पिलाकर…। घर के सभी लोगों की सभी जरूरतें पूरी हो जाएँगी तभी अपने ऊपर खर्च करेंगे। और उनके घर का दायरा इतना बड़ा जो उनके लिए पैसा बचता ही नहीं। कोई भी साहित्य के क्षेत्र में आ जाए, इतने से ही वह उनका अपना हो जाता है। इस स्वभाव के कारण बुरी तरह पिस चुके हैं, हजारों रुपए बर्बाद हो चुके। लेकिन उसी साधुवाली बात, जो बार-बार डंक खाकर भी बिच्छू को पानी से निकाल कर ही दम लेता है।

कुछ महीनों की बात है कि उनकी बड़ी बहन का देहांत हुआ! समाचार मिला तो कहने लगे–“मेरे भाग्य में किसी स्वजन से अंतिम भेंट नहीं लिखा है। माँ, बाप, तीन पत्नियाँ, भाई, बहन किसी से भी अंतिम भेंट न हो सकी।” उनकी व्यथा सहज ही समझी जा सकती थी। गाँव पर पढ़ाई-लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण इसी बहन के घर पर रह उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पाई थी। जिसने चढ़ती जवानी से लेकर बुढ़ापे तक साहित्य की अटूट सेवा की और बदले की कभी लालसा नहीं पाली, जो अपना ‘संसार’ बसाने के लिए हमेशा लालायित ही रहा, जिसे बुढ़ापे में नौकरों पर रसोई के लिए निर्भर रहना पड़ रहा हो उसकी किसी स्वजन की निकटता के लिए आतुरता स्वभाविक ही है। पुराने लोगों में जिन लोगों ने उनकी कार्य-कुशलता और सूझ-बूझ की दाद दी थी, उनकी स्मृति अभी तक जिंदा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्यामसुंदर दास की कार्यप्रणाली, संपादक का दबदबा, विनम्रता, आत्मसम्मान और खास आदतों के बारे में उनके मुँह से दर्जनों कहानियाँ सुन चुका हूँ। द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ का संपादन तो आपने किया था, लेकिन उत्सव के मौके पर वह उसमें शामिल न हो सके। पुत्र शीतला से बुरी तरह पीड़ित था। स्वयं द्विवेदी जी मिलने घर पर आए थे। उनकी तरह के आदमी की सेवाओं की सच्ची इज्जत द्विवेदी जी जैसे व्यक्ति ही कर सकते थे।

आज उनके पीले-पिचके गाल, नाटे कद, झूलती हुई बंडी और धँसी हुई आँखों को देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि जवानी में या गृहस्थी उजड़ जाने के पहले उनका कैसा चेहरा रहा होगा। जिन्होंने देखा है, चर्चा होते ही उनका गला भर आता है। बनारस की गोष्ठी, उनका कहकहा, लाल रोबीला चेहरा, इत्र से महमह कपड़ा, पान के सुवासित बीड़ों और जरदे से फूला हुआ गाल–सब कुछ जैसे सपना हो गया। स्वयं वे भी बनारस के दिनों की कहानियाँ कहते-कहते आर्द्र हो उठते हैं। अब तो मुस्कान के नाम पर होठों की बीच की लकीर कुछ तिरछी हो जाती है, नाक पर लटकते हुए चश्मे के ऊपर से एक उड़ती हुई निगाह डाल लेते हैं।

[क्रमश:]

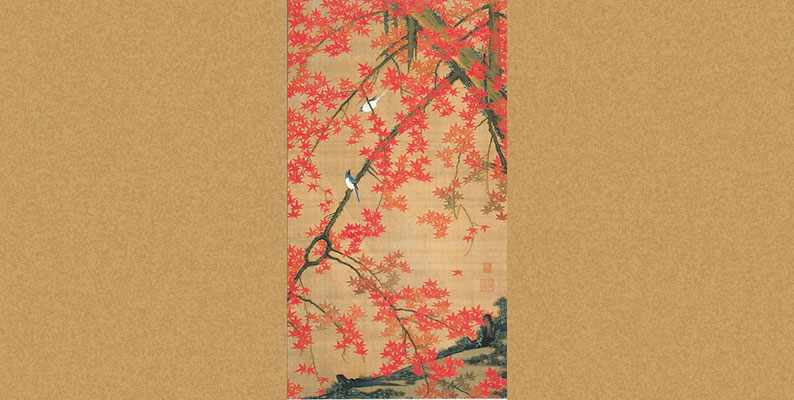

Image Courtesy: LOKATMA Folk Art Boutique

©Lokatma