बापू के साबरमती आश्रम से

- 1 April, 2025

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 April, 2025

बापू के साबरमती आश्रम से

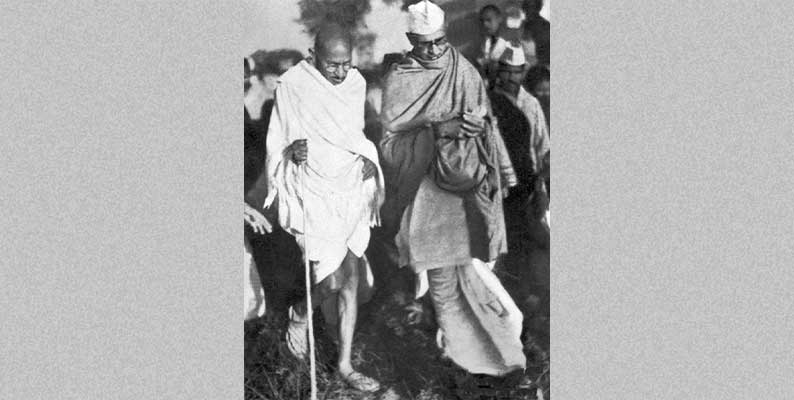

वर्ष 2017 का नवंबर माह। चम्पारण सत्यागह का शताब्दी वर्ष चल रहा था। बिहार सरकार की पहल पर पटना के ज्ञान भवन में एक विचार गोष्ठी आयोजित थी। बैठक में हिंदी के सुख्यात कवि केदारनाथ सिंह समेत कई नामचीन गाँधीवादी उपस्थित थे। गोष्ठी के समापन के बाद संध्या में मेरे आवास पर आयोजित रात्रि भोज के दौरान गाँधी और चम्पारण सत्याग्रह पर चर्चा चल निकली। केदार जी का कहना था कि अगर गाँधी को, उनके दर्शन को और उनके जीवन को कोई समझना चाहता है तो उसे अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम का दर्शन जरूर करना चाहिए। मेरे मन में गुरुवर की यह बात पैठ कर गई थी और मैं उस आश्रम के दर्शन के लिए उपयुक्त अवसर की तलाश में था। संयोगवश, वर्ष 2019 के फरवरी माह में मुझे एक सरकारी कार्य के सिलसिले में अहमदाबाद जाना पड़ा। यह एक दिवसीय प्रोग्राम था। लेकिन फिर भी मैंने यह निश्चय कर लिया था कि समय निकालकर साबरमती आश्रम का भ्रमण जरूर करूँगा। बिहार निवासी लेकिन वर्तमान में अहमदाबाद के एक निजी संस्थान में टेराकोटा शिल्प में शोध कर रहे धनंजय को दूरभाष पर आश्रम भ्रमण की अपनी मंशा से अवगत करा चुका था। यह योजना बन गई थी कि बैठक के तुरंत बाद साबरमती आश्रम के लिए निकल चलना है।

अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के पदाधिकारियों के साथ सुबह 11 बजे मेरी बैठक तय थी। बैठक निर्धारित समय पर शुरू हुई और लगभग दो घंटे तक चली। बैठक के बाद लंच का भी आयोजन था। दोपहर के डेढ़ बजते-बजते मैं सरकारी दायित्व से मुक्त हो चुका था। सेल फोन पर धनंजय को बैठक समाप्ति की सूचना देता हूँ। चंद मिनटों में ही धनंजय अपने एक गुजराती मित्र उज्ज्वल के साथ मेरे पास पहुँच जाते हैं। हमने टैक्सी मँगाई और चल पड़े। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से साबरमती आश्रम की दूरी सात-आठ किलोमीटर की है। इसलिए वहाँ पहुँचने में बमुश्किल पंद्रह मिनट लगे।

अब हम उस आश्रम के प्रवेश द्वार पर हैं, जो महात्मा गाँधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद यानी 1917 से लेकर 1930 के दांडी कूच तक की कालावधि की समस्त गतिविधियों का केंद्र रहा था। गाँधी जी ने विचार और कार्य दोनों क्षेत्र में कई प्रयोग किए थे, जिनका उद्भव स्थल साबरमती आश्रम था। मुझे आश्रम भ्रमण की बेचैनी है। टिकट काउंटर की तलाश करता हूँ। उज्ज्वल से यह जानकर सुखद आश्चर्य होता है कि यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते ही बायीं तरफ गाँधी स्मारक संग्रहालय दिखाई पड़ता है। मैं उस ओर बढ़ता हूँ। सामने एक शिलापट पर नजर पड़ती है। उस पर उत्कीर्ण है कि सुविख्यात वास्तुकार चार्ल्स कोरिया के निर्देशन में निर्मित इस संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई, 1963 को किया था। संग्रहालय के गलियारों में बड़ी-बड़ी पेंटिंग और फोटो चित्रों के माध्यम से गाँधी के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। उनमें आश्रम को स्थापित करने व उसे संचालित करने में गाँधी के निकटतम सहयोगी जमनालाल बजाज, काका साहेब, मगनलाल गाँधी, नरहरी पारीख, मीरा बेन, महादेव देसाई और विनोबा भावे के चित्र हैं। उन पेंटिंग्स फोटोचित्रों और घटनाओं के बारे में हिंदी और अँग्रेजी में जानकारी भी दी गई है। मैं एक-एक कर उन चित्रों और शब्दों को ध्यान से देखता-पढ़ता रहा। उनका लब्बो-लुआब यह था कि 1914 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गाँधी भारत में ऐसी बुनियादी शिक्षा देना चाहते थे, जो भारतीयों को न सिर्फ गुलामी से मुक्ति दिलाए वरन कुछ रोज़गार भी दे। साथ ही श्रम, स्वावलंबन और स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाएँ। इसका प्रयोग वे दक्षिण अफ्रीका के ‘फिनिक्स’ और ‘टॉल्सटॉय आश्रम’ में कर चुके थे। इसी उद्देश्य से 22 मई, 1915 को अहमदाबाद के कोचरब में एक आश्रम की स्थापना उन्होंने की थीं लेकिन प्लेग और विपरीतजन्य अन्य परिस्थितियों के कारण उन्हें कोचरब छोड़ना पड़ा। तब उन्होंने जून 1917 को अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे इस आश्रम की स्थापना कर इसे संस्थागत रूप दिया था।

बरामदे में लगे चित्रों का अवलोकन करने के पश्चात दायीं तरफ के एक कमरे में प्रवेश करता हूँ। इस विशाल कमरे में भी महात्मा गाँधी के जीवन की प्रमुख घटनाएँ, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, यंग इंडिया, नवजीवन तथा हरिजन में प्रकाशित उनके लेखों की मूल प्रतियाँ और विभिन्न लोगों से उस दौरान गाँधी जी के हुए पत्राचार दस्तावेज के रूप में सुरक्षित हैं। गाँधी जी के जीवन में आए उतार-चढ़ाव को उन दस्तावेजों के माध्यम से समझता रहा। उनसे यह पता चल रहा है कि अहमदाबाद के कपड़ा मिलों में हुई हड़ताल, रॉलेट समिति की सिफारिशों का विरोध, बिहार का चम्पारण सत्याग्रह, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह तथा दांडी मार्च की वे सब घटनाएँ, जो अब भारतीय स्वाधीनता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय बन चुकी हैं, की पूरी कल्पना यहीं उभरी। सत्याग्रह के सूत्र यहीं पिरोये गए। एक लेख पर सहसा नजर ठहर जाती है, जिस पर लिखा है–कस्तूरबा को सिखाने के लिए गाँधी जी ने हरिजन बच्ची को गोद लिया? उसके आसपास भी इसी विषय पर कतिपय लेख प्रदर्शित हैं। मैं उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ने लगा। उनका सार यह था कि गाँधी जी ने आश्रम की स्थापना के समय अछूतोद्धार का संकल्प लिया था। लेकिन इस समय छुआछूत और ऊँच-नीच जैसी सामाजिक बिडंबनाएँ चरम पर थीं। आश्रम भी उससे अछूता नहीं था। स्वयं कस्तूरबा और कुछेक अन्य आश्रमवासियों में हिंदू धर्म के कुसंस्कार गहरे पैठे हुए थे। वे किसी भी अवस्था में आश्रम में हरिजनों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तभी गाँधी जी ने एक हरिजन परिवार दूदा भाई, उनकी पत्नी दानी बहन तथा दूधपीती लक्ष्मी को आश्रम में रखने का निर्णय ले लिया। गाँधी जी के इस निर्णय का चौतरफा विरोध होने लगा। आश्रम को मिलने वाले अनुदान बंद होने लगे। गाँधी जी की बड़ी बहन रलियात (गोकी बहन) आश्रम में रहती थी। वे दूदा भाई के परिवार के साथ भोजन के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपना भोजन अलग से पकाने की अनुमति माँगी। गाँधी जी ने साफ इनकार कर दिया और गोकी बहन को आश्रम छोड़ना पड़ा। लेकिन गाँधी जी अपने निर्णय पर अडिग रहे। कस्तूरबा भी गाँधी के इस निर्णय से क्षुब्ध थी। तब गाँधी जी ने यह धमकी दी कि यदि यही स्थिति रही तो मैं भंगी टोले में जाकर उन्हीं के साथ रहूँगा और जो कुछ मिलेगा, उसी पर या मजदूरी करके गुजर-बसर करूँगा। तब कस्तूरबा और अन्य आश्रमवासियों को झुकना पड़ा। आगे चलकर दूदा भाई और दानी बहन ने किसी अन्य कारणवश आश्रम छोड़ दिया। गाँधी जी ने उनकी बेटी लक्ष्मी को गोद ले लिया और उसकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी कस्तूरबा को सौंप दी। शुरू में तो यह बात कस्तूरबा को नागवार लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद लक्ष्मी को उन्होंने अपना लिया। कहते हैं कि गाँधी के इस निर्णय से आश्रम में अस्पृश्यता की जड़ें हिल गई थी। इस प्रकार कस्तूरबा और अन्य आश्रमवासियों के हृदय परिवर्तन का यह आश्रम गवाह रहा है।

उस कमरे से निकलकर संग्रहालय के अन्य कमरों में प्रदर्शित सामग्रियों का अवलोकन करता रहा। गाँधी जी के पत्र, जन्म से लेकर मृत्यु तक के फोटोग्राफ्स, भारत एवं विदेशों में दिए गए भाषणों के सैकड़ों संग्रह तथा पुस्तकालय में पुस्तकों के विशाल भंडार में घंटों खोया रहा। फोटो गैलरी में अनेक ज्ञात-अज्ञात विख्यात चित्रकारों द्वारा गाँधी की बनाई हुई पेंटिंग प्रदर्शित है। उसमें उपेन्द्र महारथी द्वारा बनाई हुई पेंटिंग को देखना एक प्रीतिकर अनुभव रहा। संग्रहालय में प्रदर्शित सारी चीजें मिल-मिलाकर गाँधी को प्रतिभाषित कर रही थी कि वे क्या थे और उनकी दृष्टि जीवन तथा दुनिया के हर छोटे-बड़े कार्यों पर एक समान थी। आज से करीब सौ साल पहले ही उन्होंने यह समझ लिया था कि भारत का पढ़ा-लिखा तबका यदि एक बार शहरी चकाचौंध में फँसा, तो फिर वहाँ से निकलना मुश्किल होगा। उन्हें गाँवों की ओर मोड़ने और वास्तविक भारत से जोड़ने के लिए ही उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी।

लगभग डेढ़ घंटे तक संग्रहालय की विभिन्न गैलरियों का अवलोकन करने के बाद मैं उनका पंचकुटी संसार देखने के लिए निकल पड़ता हूँ। पंच कुटीर अर्थात बापू का हृदयकुंज, मगनलाल गाँधी का मगन निवास, विनोबा कुटीर, नंदिनी आश्रम और उपासना मंदिर। विस्तृत भू-भाग वाले परिसर में नीम, पीपल, अशोक, कदम्ब इत्यादि के वृक्ष और उनके बीच खपरैल छप्पर वाले देहातीनुमा मकान तथा उनकी छोटी-छोटी खिड़कियाँ दूर से ही दिखाई पड़ रही हैं। चारों तरफ सादगी और स्वच्छता। कहीं कोई गंदगी नहीं।

धनंजय और उज्ज्वल गाइड की भूमिका में हैं। धनंजय बताते हैं कि गाँधी जी ने जब यहाँ पर इस आश्रम की स्थापना की थी तो यहाँ न तो बिजल थी, न सड़क, न फोन और न यहाँ आने-जाने का कोई साधन। ऐसे में ही गाँधी यहाँ निवास करते थे। चंद कदमों के बाद ही हम हृदयकुंज के प्रवेश द्वार पर हैं। मेरी आँखें वहाँ लगी शिलापट्ट पर जाकर ठहर जाती है। उस पर उत्कीर्ण है ‘हृदयकुंज–यह स्थान बरसों तक महात्मा गाँधी और श्रीमती कस्तूरबा का निवास स्थान रहा है। यही वह स्थान है, जहाँ से गाँधी जी को अपनी सब राष्ट्रीय प्रवृतियों की प्रेरणा हुई थी और इसी स्थान से भगवान बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण का स्मरण कराने वाली सन् 1930 की जगत प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ हुई थी।’

जूता उतारकर बरामदे में प्रवेश करता हूँ। बायीं तरफ एक छोटा-सा कमरा है। उस कमरे की बाहरी दीवार पर यह लिखा है–‘यही वह कमरा है, जिसमें देश-विदेश से आए हुए अतिथियों से बापू मुलाकात करते थे। देश की ऐतिहासिक घटनाओं का आयोजन यहीं हुआ करता था।’ कमरा में प्रवेश वर्जित है। दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगी हुई है। उसकी छिद्रों से कमरे के अंदर का परिदृश्य साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है। गद्दी पर चटाइयाँ बिछी हुई हैं। गाँधी जी का डेस्क, खादी का कुर्ता, चरखा सब अपनी जगह पर प्रदर्शित है। आश्रम के एक स्वयंसेवक बताते हैं कि गद्दी पर बापू बैठते थे और वहाँ बिछी चटाइयों पर कहीं नेहरू, कहीं सरदार पटेल, कहीं विनोबा, कहीं मीराबेन इत्यादि। मतलब यह कि पूरा भारत यहाँ बैठता था और देश-विदेश की निगाहें इस हृदयकुंज की ओर लगी रहती थी। मन नमित हो उठता था। इस हृदयकुंज से जुड़ा एक हास्य-प्रसंग मुझे याद आ गया, जो किसी पत्रिका में पढ़ा था। संभवतः पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने गाँधी से जुड़े अपने संस्मरण में लिखा है। स्मृति से उसे यहाँ दे रहा हूँ। आश्रम में विट्ठलभाई पटेल ठहरे हुए थे। ‘खेड़ानी लड़त’ गुजराती-ग्रंथ के लेखक शंकरलाल पारीख भी वहीं आए हुए थे। विट्ठलभाई सिगरेट पी रहे थे। तभी बापू वहाँ पहुँच गए। बापू हँसते हुए बोले, जो कि उनके सिगरेट पीने पर आनंददायक व्यंग्य था, ‘केम विट्ठलभाई शूं करि रही छो?’ (कहो विट्ठलभाई, क्या कर रहे हो?) विट्ठलभाई व्यंग्य को तुरंत ताड़ गए, बोले–‘काँग्रेस के प्रस्ताव का पालन कर रहा हूँ।’ शंकर लाल गुजराती में बोल उठे, जिसका अर्थ था, यह कैसे? विट्ठलभाई गुस्से में अपना हाथ सिर पर रखकर बोले–‘जरा काँग्रेस का प्रस्ताव देखो मेहरबान, तुमने विलायती चीजों का बॉन फायर पास किया है और मैं विलायती चीजों का बॉन फायर कर रहा हूँ।’ ऐसा कहकर उन्होंने एक हाथ से अपनी चितकबरी दाढ़ी पर हाथ पर हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ की जलती हुई सिगरेट मुँह में लेते हुए जोर का कश खींचा और वहाँ का वातावरण ठहाकों से गूँज उठा।

अंदर की ओर कदम बढ़ाता हूँ। बायीं तरफ बापू और कस्तूरबा का छोटा का कमरा है। वही शयन कक्ष, वही ड्राइंग रूम। कमरे की दीवारें ज्यों-की-त्यों है और खपरैल छत का रख-रखाव भी दुरुस्त है। दरवाजें, कुंडियाँ, खिड़कियाँ, रोशनदान, नीचे की जमीन सब उसी समय की हैं। बापू और कस्तूरबा के कमरे के ठीक सामने दूसरी तरफ एक कमरा है। गाँधी जी द्वारा प्रयोग में लाई गई लाठी, उन्हें भेंट में मिला चरखा, ताँबे के कटोरे में सुरक्षित गाँधी और जयप्रकाश की अस्थि-कुम्भ वहाँ की एक आलमीरा में प्रदर्शित है। एक दूसरे आलमीरा में गाँधी जी के रोजाना उपयोग के सामानों की प्रतिकृतियाँ प्रदर्शित हैं। उसमें लकड़ी से बनी दही मथनी, जर्मन सिल्वर और लकड़ी से बना चम्मच, कागज और सब्जी काटने का चाकू, नारियल छीलने की दराँती, लकड़ी के खड़ाऊँ, प्लेट और पत्थर से निर्मित थाली प्रदर्शित है। उस कमरे से सटा रसोईघर है। रसोईघर में चूल्हे और खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाले सामान प्रदर्शित हैं। आश्रम के एक स्वयंसेवक बताते हैं कि इस छोटे से रसोई घर में ही बापू और आश्रमवासियों का भोजन तैयार होता था। आश्रम में पहुँचने वाले मेहमानों के स्वागत की भी सारी व्यवस्था इसी रसोईघर से होती थी। उस स्वयंसेवक से यह भी जानकारी मिलती है कि कोई भी मेहमान जब आश्रम में पहुँचता था, तो कस्तूरबा बड़े प्रेम से उसका स्वागत करती थी। ‘कहाँ से आए? भोजन हुआ या नहीं?’ उनका पहला प्रश्न यही हुआ करता था। कस्तूरबा के इस अपनत्व की बदौलत ही सी. राजगोपालाचारी, राजेन्द्र प्रसाद, पंडित मदनमोहन मालवीय और महादेव देसाई आश्रम में कई-कई दिन तक ठहर जाते थे। कस्तूरबा न होती तो राजा जी को कॉफी कौन देता? जवाहरलाल और जयप्रकाश के लिए खास कड़क एवं जायकेवाली चाय वही तैयार करती थी। कस्तूरबा सबकी सुविधा का ख्याल रखती थी।

हृदयकुंज के बाहरी बरामदे में एक स्वयंसेविका जमीन पर बैठकर चरखे पर सूत काट रही है। वहाँ दो-तीन चरखे और भी हैं, जिन पर दर्शनार्थी सूत काटने में तल्लीन हैं। उनकी देखा-देखी हम भी पालथी मारकर वहीं बैठ जाते हैं। कहते हैं कि गाँधी जी के समय में आश्रम परिसर में अवस्थित उद्योग मंदिर में आश्रमवासियों को चरखा चलाने का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाता था। गाँधी जी का मानना था कि चरखा और खादी के प्रयोग से देशवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। साथ ही ब्रिटिश सरकार को जवाब भी दिया जा सकता है। इसलिए गाँधी जी स्वयं आश्रम में चरखा चलाकर खादी के वस्त्र बनाते थे, साथ ही दूसरों को सिखाते भी थे। मुझे गाँधी जी का आजादी पूर्व का यह कथन याद आ रहा है–‘विलायती कपड़े की खरीद के रूप में हिंदुस्तान के बाहर जाने वाले धन के प्रवाह को बंद करने की सामर्थ्य अकेले चरखे में ही है। यदि सरकार हमारी अपनी होती, तो यह कार्य जरूरी हो सकता है।’ लेकिन दुर्भाग्यवश आजादी मिलने के बाद हमने गाँधी जी को, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को गहराई से ग्रहण करने की कोशिश नहीं की। गाँधी जी की राजकीय पूजा तो शुरू कर दी गई। परंतु, गाँधी जी के जीवन और कार्य का सबसे जीवंत पक्ष चरखा और खादी ही उपेक्षित हो गया। चरखा अब सिर्फ राष्ट्रीय पर्व और गाँधी जयंती जैसे आयोजनों में प्रदर्शन तक ही सिमट कर रह गया है।

मेरा मन कुछ-कुछ उदास होने लगा। धनंजय और उज्ज्वल बड़े ही मनोयोग से सूत काटने में व्यस्त हैं। मैं बरामदे से उठकर बाहर चहलकदमी करने लगता हूँ। सामने ही शांत सुरम्य बहती साबरमती नदी दिखाई पड़ती है। साबरमती नदी का मनमोहक और रमणीय दृश्य मेरे मन को सुकून दे रहा है। मन की उदासी भी गुम हो गई, नदी की धारा के साथ। मैं सोचने लगा कि कभी गाँधी जी साबरमती नदी के इस तट पर नहाते होंगे। उनका स्पर्श इस नदी को जरूर मिला होगा। क्या अब भी वह अहसास, उनके स्पर्श के कुछ कण यहाँ मौजूद होंगे। फिर अपने इस मूर्खतापूर्ण विचार पर हँसी आने लगी। शायद मेरे जैसे अतीतजीवी के मन में ही ऐसे विचार पनपते हैं।

नदी तट के समीप अवस्थित एक छोटा-सा कमरा है जिसके बाहर लगे बोर्ड पर यह लिखा हुआ है कि इसी कमरे में 1918 से 1921 के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने अपने जीवन के कुछ महीने बिताये थे। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। लेकिन, कहीं पढ़ा था कि साबरमती आश्रम में 1916 में गाँधी की विनोबा से पहली मुलाकात हुई थी। इस पहली मुलाकात में ही गाँधी जी ने उनके बाल्यावस्था का नाम विनायक भावे से बदलकर विनोबा भावे रख दिया था। तत्पश्चात विनोबा का संपूर्ण व्यक्तित्व महात्मा गाँधी के प्रभाव में रूपांतरित हो गया और वे महात्मा गाँधी के साथ चल पड़े थे। सूचना पट पर यह वर्णित है कि गाँधी की शिष्या अँग्रेज महिला कुमारी मेडेलीन स्लेड भी इसी कमरे में 1925 से 1930 तक रही थी। कुमारी स्लेड की तपश्चर्या की वजह से गाँधी जी ने उन्हें ‘मीरा’ नाम दिया था। अब यह कमरा विनोबा या मीरा कुटीर के नाम से जाना जाता है।

उज्ज्वल और धनंजय अभी तक चरखे पर सूत काटने में ही तल्लीन हैं। मैं उनकी साधना में बाधा डालना नहीं चाहता। इसलिए विनोबा कुटीर के सामने बने चबूतरे पर बैठ जाता हूँ। वह चबूतरा ऐसा था, जहाँ से पूरे आश्रम का नजारा लिया जा सकता था। चारों ओर नजरें दौड़ाता हूँ। कितनी शांति और सफाई है यहाँ। सामने ही उपासना मंदिर दिख रहा है, जहाँ बापू और अन्य आश्रमवासी प्रतिदिन सुबह-शाम एकत्रित होकर प्रार्थना किया करते थे। कहते हैं कि प्रार्थना के बाद वे सभी के साथ बैठकर सवाल-जवाब भी किया करते थे। उपासना भूमि से ही गाँधी ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए थे, जिसकी पवित्र ध्वनि आज भी यहाँ के वातावरण में गूँजती सी प्रतीत होती है। परिसर के चप्पे-चप्पे पर इतिहास के कण बिखरे पड़े हैं। मुझे यहाँ हर जगह बापू और कस्तूरबा नजर आ रहे हैं।

साबरमती आश्रम की स्थापना के समय तक बापू यानी मोहनदास करमचंद गाँधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश नहीं हुआ था। इस आश्रम में प्रवास के दौरान ही काँग्रेस के साथ गाँधी का संबंध प्रारंभ हुआ था। वैरागी विनायक यहीं हुआ था। जयप्रकाश जब अमेरिका से स्वदेश लौटे थे, तब पक्के कम्युनिस्ट थे। उनकी पत्नी प्रभावती को गाँधी एवं कस्तूरबा ने गोद ले रखा था और वे साबरमती आश्रम में रहती थीं। जयप्रकाश 1929 के दिसंबर माह में साबरमती आश्रम में पहुँचे थे। गाँधी से जयप्रकाश की यह पहली मुलाकात थी। साबरमती आश्रम में कस्तूरबा और गाँधी ने जयप्रकाश के स्वागत की व्यापक तैयारी कर रखी थी, बिल्कुल दामाद की तरह। स्वागत करने वालों में जवाहरलाल भी थे। गाँधी, कस्तूरबा, जवाहरलाल और आश्रमवासियों की इस आत्मीयता से जयप्रकाश काफ़ी प्रभावित हुए थे। गाँधी की जीवन-शैली और विचारधारा का जयप्रकाश पर गहरा प्रभाव पड़ा। धीर-धीरे उनकी चिंतनधारा बदलती गई और वे पक्के गाँधीवादी हो गए।

मौसम अच्छा है, हल्की ठंड, पर आसमान बिल्कुल साफ। नीम-पीपल, अशोक और कदम्ब इत्यादि पेड़-पौधों की पत्तियों का हरा रंग आकर्षित कर रहा है–गहरा हरा रंग। शायद यह वसंत का असर है। सैकड़ों देशी-विदेशी पर्यटक टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कबूतर और गिलहरियाँ भी इस आश्रम में बड़ी संख्या में हैं। कहीं दाना चुगते हुए, कहीं चोंच लड़ाते हुए। शायद इन्हें भी इस बात की जानकारी है कि वे उस साबरमती आश्रम में हैं, जहाँ अहिंसा का दृढ़तापूर्वक पालन होता है। तभी तो वे हमारे आसपास निर्भय होकर विचरण कर रही हैं। बिल्कुल निश्चिंत, स्वच्छंद। कई बार तो वे हमारे इतने निकट आ जा रही हैं कि उन्हें स्पर्श भी किया जा सकता है। एक दंपत्ति का छोटा-सा बच्चा एक कबूतर के पीछे दौड़-दौड़कर उसे उड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कबूतर उड़ नहीं रहा था, बल्कि दौड़ रहा था। पाँच से दस मिनट तक उनका यह खेल चलता रहा। अंत में बच्चा थक-हारकर बैठ गया। तभी एक सुंदर पक्षी आया और पेड़ पर बैठकर जोर-जोर से चहकने लगा। उसके चहकार से वातावरण में संगीत-सा घुल रहा था। मैं उस आनंद में गोता लगाता रहा। कुछ क्षण बाद चहकते-चहकते पक्षी ने पंख फैलाए और हवा में उड़ता हुआ आँखों से ओझल हो गया। फिर एक दूसरी चिड़िया आकर उस डाली पर बैठ गई। उस चिड़िया ने अपने पंख को फैलाया, फिर गर्दन घुमाकर उनमें चोंच डाली और धीरे-धीरे गुदगुदाने लगी। कुछ देर तक वह ऐसे ही अपने दोनों पंखों को बारी-बारी से फैलाती और गुदगुदाती रही। मैं मंत्रमुग्ध होकर उसकी करतबों का आनंद ले रहा था। तभी धनंजय और उज्ज्वल ने आकर मेरी तन्द्रा को भंग करते हुए कहा–‘सर, आश्रम बंद होने का समय हो रहा है, अब चलें। अभी हमें मगन निवास देखना शेष है।’ मैं घड़ी पर नजर डालता हूँ। 6 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। आधे घंटे बाद यह आश्रम बंद हो जाएगा। हम तेजी से मगन निवास की ओर बढ़ चले।

गाँधी जी के भतीजे थे मगनलाल। साबरमती आश्रम का प्रबंधन उन्हीं के जिम्मे था। गाँधी जी कहते थे, मगनलाल साबरमती आश्रम की दिल और आत्मा है, इनके बिना यह आश्रम अधूरा है। अपनी आत्मकथा ‘सत्य के साथ मेरे प्रयोग’ में गाँधी जी ने मगनलाल का जिक्र कुछ यूँ किया है–‘आश्रम में करघा शुरू करने में मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। काठियाबाद और पालनपुर से करघा मिला और एक सिखाने वाला आया। लेकिन उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया। परंतु, मगनलाल शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले न थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही। इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली। मगनलाल को शोधक शक्ति ने चरखे में सुधार किए। फिर चरखे तथा तकुए आश्रम में बनने लगे।’

मगन निवास में प्रवेश करते ही मेरी आँखें विस्मय से फैल गईं। एक बड़े से हॉल में देश के विभिन्न भागों में उस दौरान प्रचलित चरखे प्रदर्शित हैं। किसान चरखा, आंध्र खड़ा चरखा, पंजाब खड़ा चरखा, बम्बू खड़ा चरखा सहित अनगिनत चरखे। प्रत्येक चरखे के सामने उसका नाम, उसकी विशेषताएँ और उसकी उत्पादन क्षमता का भी उल्लेख है। उनसे यह भी पता चल रहा था कि गाँधी, जवाहरलाल, वल्लभभाई पटेल, विनोबा और जयप्रकाश कभी इन चरखों पर बुनाई किया करते थे। मैं एक-एक कर सभी चरखों की खूबियों का अवलोकन करता रहा और मन-ही-मन गाँधी की दूरदर्शिता की तारीफ करता रहा। गाँधी जी आत्मनिर्भरता को शिक्षा का वास्तविक मापदंड मानते थे। इसलिए उन्होंने आश्रम में सूत काटने और दस्तकारी जैसे रोज़गारपरक शिक्षा को बढ़ावा दिया था। लेकिन आजादी के बाद हमने गाँधी के स्वावलंबन और रोज़गारपरक शिक्षा के पाठ को भुला दिया। नतीजतन, आजादी के 72 वर्ष के बाद भी भारत में आमजनों के संघर्ष का स्वरूप और उनकी जीवन-दशाएँ नहीं बदली हैं। देश की सत्तर-अस्सी प्रतिशत आबादी आज भी बुनियादी जरूरतों से वंचित है। हताशा की इस बेला में मेरे मन में यह बात उठती है–काश, हमने गाँधी के अर्थशास्त्र को अपनाया होता। यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के बजाय अगर हमने खादी और ग्रामोद्योग को अपनाया होता तो बेरोज़गारी का आलम यह नहीं होता। मुझे गाँधी का प्रिय भजन याद आ रहा है–‘सबको सन्मति दे भगवान।’

आश्रम में अभी थोड़ी देर और रुकना चाहता था। वहाँ बैठकर गाँधी को और अधिक गहराई से महसूस करना चाहता था। लेकिन दर्शकों के लिए आश्रम के बंद होने का समय अब पार हो रहा था। इसलिए मैं मगन निवास से निकलकर निकास द्वार की ओर बढ़ चलता हूँ। मेरी समझ में यह बात आ चुकी है कि जब कभी भी हमें गाँधी को समझने की जरूरत होगी, हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास साबरमती आश्रम है। अँधेरा उतर रहा था। आश्रम के बाहर रोशनियों के द्वीप खिलने लगे थे। नीली शाम और गहरी हो गई थी।

Image Credits: Gandhi Abbas Tyabji- Wikimedia Commons