जीवन का साहित्यानुवाद करता एक कवि

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 February, 2015

जीवन का साहित्यानुवाद करता एक कवि

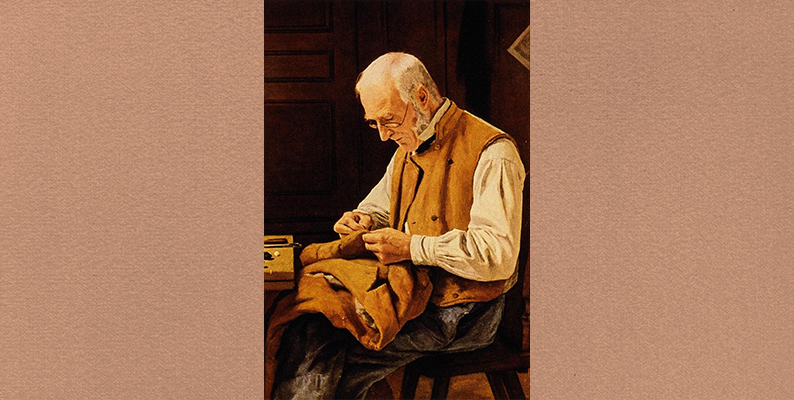

मैं जब-जब कीर्तिनारायण मिश्र की रचनाशीलता को देखता हूँ तो सुखद विस्मय होता है। किसी रचनाकार में लगभग छह दशक की सतत रचनाशीलता देखी जाये तो यही कहा जा सकता है कि रचनात्मक प्रतिबद्धता ही उसमें नहीं है, बल्कि रचनात्मकता उसका मूल स्वभाव है। वह जो कुछ देखता महसूस करता है उसे रचनात्मक खुराक बनाता चलता है और यह प्रवृत्ति उसकी आंतरिक आवश्यकता बन गयी है। इस प्रकार एक जिया हुआ जीवन रचनात्मकता में अनूदित होता चला गया है। जीवन की तमाम आपाधापी, सुख-दु:ख का तजुरबा कीर्ति जी ने साहित्य की विभिन्न विधाओं में किया है। कविता, आलेख, संस्मरण, मैथिली पत्रिका ‘आखर’ के प्रकाशन व मित्रों को लिखे पत्रों आदि के माध्यम से वे कोई छह दशक के जीवन को साहित्य में रूपांतरित ही नहीं करते बल्कि उसे एक तरतीब भी देते हैं। उनकी रचनाओं में मनुष्य के बेहतर जिंदगी का एक स्वप्न है, जो पूरा हो सकता था लेकिन प्रतिगामी ताकतों के कारण अधूरा रह गया। मनुष्य के हार न मानने के जीवट के साथ वे खड़े दिखाई देते हैं–‘यदि मैं पथ भूल जाऊँ/या पथ को नहीं हो स्वीकार मेरा चलना/वह बना ले अपने को अगम्य/अथवा कर ले मुझे घोषित अपांक्तेय/या मुझे ही नहीं हो स्वीकार/उस पथ पर चलना/जिस पर चिह्नित हों असंख्य पैर/जो हो गया हो क्षत-विक्षत पदाघात से/जहाँ दौड़ रहा हो काल-अश्व और खड़ा हो सवार/तो क्या मुझे/चलना ही छोड़ देना चाहिए…।’

वे विचार के साथ तो खड़े दिखायी देते हैं लेकिन जो विचार संवेदना की राह में आते हैं वे टूट-टूट जाते हैं। जो व्यक्ति की निजता को या उसके विकास को बाधित करते हैं वे विचार कमजोर पड़ते जाते हैं। उनके लिए निजता सार्वजनिक चिंतन से कमतर कभी नहीं रही। उनकी प्रतिबद्धता ओढ़ी हुई और रटी-रटायी और आयातित नहीं है। वह उन्होंने अर्जित की है अपने संवेदनशील मन, सामाजिक जुड़ाव एवं परहित की चिंता से। उनका परिवार अध्यात्म व दर्शन से भी जुड़ा रहा है। उनके पिता पं. दिनेश मिश्र दर्शन, वेदांत व ज्योतिष के राष्ट्रीयख्याति प्राप्त प्रकांड विद्वान थे। परिवार से उन्हें न सिर्फ भाषिक संस्कार मिला बल्कि भारतीय चिंतन और विवेक भी। चिंतन-मनन उनके लिए बाहर से सुने-सुनाये जुमले नहीं थे। वे भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही विचारधाराओं और चिंतन की रोशनी में अपने समय के सच को देखते परखते और गुनते रहे हैं। ‘विराट् वट वृक्ष के प्रतिवाद में’ भले उनका एक काव्य-संग्रह हो किंतु उनकी तमाम रचनाशीलता उसी पथ का अनुगमन करती है और वे आम आदमी के पक्षधर सदैव बने रहे। कई बार एक अद्भुत किस्सागोई के साथ पाठक को अपनी रचना के उत्कर्ष-बिंदु तक ले जाते हैं। उसका एक अच्छा उदाहरण ‘अब भी तुम कविता’ है, जिसमें वे अपने मित्र व सुपरिचित कवि सकलदीप सिंह से पूछते हैं–‘प्यारे तुम करते रहो खुदकुशी/लेकिन इतना बता दो/विराट् वटवृक्ष के प्रतिवाद में कैसे खड़ी की जाती है/नन्हीं दूब-सी खुशी।’ यह कविता जहाँ निषेध के कवि सकलदीप सिंह के जीवन और उनकी दृष्टि को पूरी शिद्दत से उजागर करती है, वहीं कीर्ति जी के उस रचना-विवेक को भी व्यक्त करती है, जो चीजों को उसके आर-पार देखने में सक्षम है और औरों की चर्चा के बहाने अपनी बात कहने का हुनर सिखाती है।

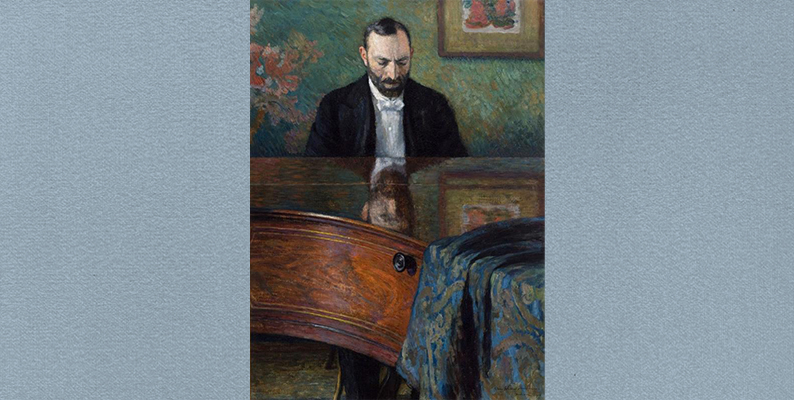

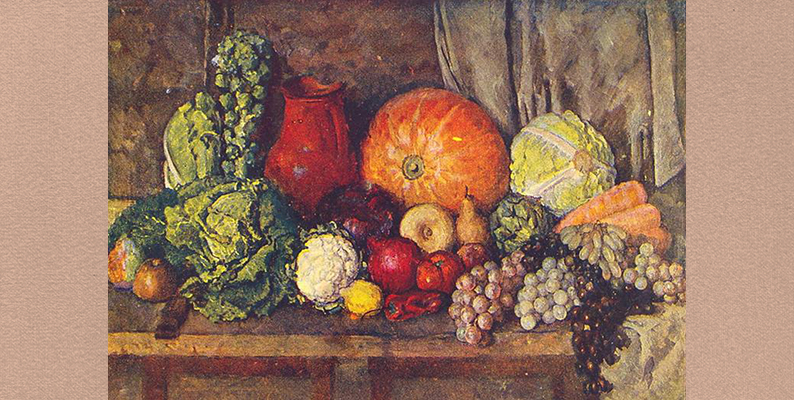

वे एक ऐसे कवि हैं जो किसी एक सच को सच मानकर नहीं बैठते हैं। एक बेचैनी और संशय हमेशा उनमें बना रहता है और वे हर बार एक नया सिरा पकड़कर वस्तुस्थिति की पड़ताल करते रहे हैं। शायद यहीं कहीं छिपा है उनकी अनंत रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत, जो उनसे लिखवाता रहता है। ‘क्या था सच’ कविता को इस संदर्भ में देख सकते हैं–‘सच वह नहीं था/जिसे मैंने जाना-चीन्हा था/जिसे आत्मसात करने में जिंदगी खपा दी/सच वह भी नहीं था जिसे/शास्त्र और विज्ञान ने मन-मस्तिष्क में भर दिया/वह भी नहीं/जिसे परिस्थितियों ने मेरे भविष्य पर जड़ दिया/वह भी नहीं जिसने मेरा सब हर लिया/तो फिर क्या था सच/क्या वह जो गढ़ा सँवारा और बार-बार मंच पर नचाया गया/या वही जो विभिन्न माध्यमों से मुझे बताया गया/क्या था सच!’ कीर्ति जी को सौभाग्यवश ऐसी जिंदगी मिली जिसे दुनियादारी में कामयाब इनसान की जिंदगी कहते हैं। अँधेरे भले कहीं किसी कोने में हों मगर उसकी खबर किसी को नहीं। प्रत्यक्षतः उन्हें सब कुछ मिला है। मैथिल ब्राह्मण का रसूखदान पढ़ा-लिखा परिवार। पिता पं. दिनेश मिश्र अच्छे ज्योतिषी माने जाते थे। बड़ी धाक थी, जिसके कारण संपन्नता भी आयी। कीर्ति जी ने अर्थशास्त्र में एम.ए. किया था, फिर एल.एल.बी. की। जूट मिलों में ऊँचे ओहदों पर नौकरी की। दो बेटे और एक बेटी हैं, जिन्हें उच्च शिक्षा दी। एक समय में तो उनके तीनों बच्चे विदेश में नौकरी कर रहे थे। छोटे पुत्र डॉ. अजस कुमार मिश्र 17 साल अमरीका प्रवास के बाद एक मल्टीनेशन कंपनी का निदेशक होकर अब दिल्ली लौट आये हैं। वे ही गाँव की पैतृक संपत्ति व अपने माता-पिता की देख-रेख करते हैं। पत्नी आशा जी, मिलनसार, सुरुचिपूर्ण, सुंदर और हर कदम पर उनका साथ देने वाली और उनकी खुशी में अपनी खुशी तलाशने वाली मिलीं। ऐसे में एक खाये-अघाये आदमी का साहित्य वे लिखते तो हैरत न होती। एक ओढ़ी हुई बौद्धिक सौजन्यता उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के लिए कम नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं था। जिन दिनों जूट मिल में मैनेजर हुआ करते थे, वे सूट और टाई में जरूर रहते थे लेकिन चकाचौंध की जिंदगी के प्रति उनका दृष्टिकोण सदैव आलोचनात्मक ही रहा। यह कहा जाये कि उन्हें एक अच्छी जिंदगी मिली और उन्होंने जिंदगी के भरपूर मजे भी लिए और आवश्यकतानुसार उसकी निन्दा भी की। मौज-मजे से उन्हें परहेज कभी नहीं रहा पर उसमें से रचनात्मकता का चयन कर लेते हैं। उनकी एक कविता है ‘मेरा घर’, जिसमें वे कहते हैं–‘भुसकार वाली जगह पर बनी गैरेज से निकलती कार के हेड लाइट से/चौंधिया गयी हैं आँखें/अन्यथा कम-से-कम इतना तो देख पाता/कि इस चकाचौंध में मेरी खुशहाली किस हालत में है?’ इसी तरह की एक कविता और देखें। सुदूर विदेश न्यूयार्क में भी वे गाँव से किसी की टेर को अनसुना नहीं कर पाते, ‘और कितनी देर’ में वे कहते हैं–‘और कितनी दूर/और कितनी दूर/कौन जाने/गाँव मुझको रहा है टेर/लाँघकर सातों समुंदर/व्योम में उड़ता/मैं त्वरित प्रक्षेप से/इस शून्य में पहुँचा/पर कहाँ है वह जगह/रुककर मैं जहाँ दम लूँ/हैं कहाँ वे मित्र जिनपर/बोझ कम कर लूँ/क्या कहूँ क्या/राह दी जिनने/और जाने प्रश्न कितने हैं खड़े घेरे/पूछते अब और कितने शेष हैं फेरे/क्या कहूँ, चुप हूँ छुपाए आँसुओं का वेग/कौन जाने गाँव मुझको रहा है टेर।’

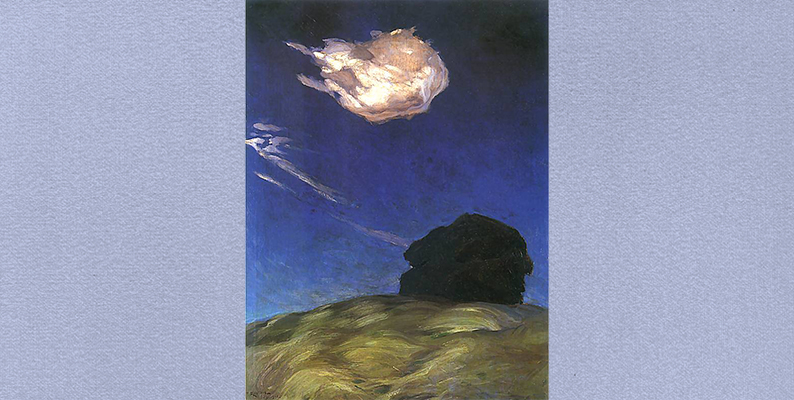

यह कविता उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान लिखी थी। वे अपने बच्चों से मिलने के लिए लंबी विदेश यात्रा पर गये थे। वहाँ से उन्हें काफी रचनात्मक खुराक मिली। ‘जेठ की तप्त शिला’ की कई कविताएँ उस यात्रा की देन हैं। खासतौर जंगल पर लिखी उनकी 10 कविताएँ जिस आत्मीय अंदाज में लिखी गयी हैं वह उन्हें एक ऐसे रचनाकार के रूप में खड़ा करती हैं, जिसकी नागरिकता किसी देश की नहीं रह जाती। उनकी भौगोलिक यात्रा उनकी मानसिक यात्रा भी बन गयी है और उन्होंने अपनी रचनात्मक परिधि का विस्तार किया है। किसी पर्यटक के लिए विदेशी परिवेश से इतने जुड़ाव की रचना मुश्किल है। विदेश की यात्रा ने उनकी रचनाशीलता को नयी चमक दी है, यह कहने में कोई हर्ज नहीं।

इन कविताओं को पढ़कर लगता है कि भौगोलिक निजता का अतिक्रमण उनके यहाँ कितनी आसानी से हुआ है। वे अपनी निजता का अतिक्रमण बड़ी सहजता और सरलता से करते हैं, निजता को महत्त्वपूर्ण मानते हुए भी। दरअसल उनके यहाँ निजता की अपनी परिभाषा है और आमजन तक पहुँचने के लिए वे उसमें कोई रुकावट अपनी तरफ से नहीं महसूस करते। लेकिन अपनी निजता को केवल उन्हीं तक और वहीं तक खोलते हैं जितना वे पसंद करें। ऐसा संभवतः अभिजात्य संस्कारों के कारण है, जो उनके स्वभाव का किसी हद तक हिस्सा है। अपनी निजी बातें न तो सबके साथ शेयर करते हैं और ना ही सबके साथ कहीं भी बैठकर गपशप करना पसंद करते हैं।

पहले विशाखापट्टनम से जब कोलकाता आते तो महानगर की तमाम उन जगहों पर जाकर अपनी पिछली यादें ताजा करते। भले ही वे वहाँ थोड़ी देर ही टिकते। इसमें कुछ खास लोगों का साहचर्य ही उन्हें पसंद था जिनमें अवधनारायण सिंह, सकलदीप सिंह और मैं। हम चार। इस दौरान वे उन दिनों को जी रहे होते जो कोलकाता के उनके शुरुआती दिन थे। जब वे मैथिली की लघुपत्रिका ‘आखर’ भी निकाला करते थे और किसी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में प्रबंधन की नौकरी से भी जुड़े थे। लेकिन किसी पाँचवें की उपस्थिति उन्हें असह्य थी। इस प्रकार अनायास ही साहित्य के इतिहास की कई सर्वज्ञात और कई गोपनीय और हाशिये की बातें मेरे सामने उजागर होने लगी और मेरे साहित्यिक विवेक की दृष्टि और साफ होने लगी। वह रुढ़ियाँ टूटने लगीं जो सुनी-सुनायी बातों पर आधारित थीं। नागार्जुन, मुद्राराक्षस, मणि मधुकर, राजकमल चौधरी, नक्सलबाड़ी, पुराने नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान के समय की ‘आलोचना’, शरद देवड़ा, प्रयाग शुक्ल, भगवान सिंह, ज्ञानोदय, शनीचर, पहले के राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निराला, मतवाला, श्मशानी पीढ़ी, अज्ञेय कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह यह सब उनकी चर्चाओं के विषय होते जिनमें मेरी भूमिका सिर्फ श्रोता की होती। मैं विस्मित सा सुना करता और उसके निहितार्थ तक पहुँचने का प्रयास करता।

हमारी मित्र मंडली में जो बातें होती उसमें उनका व्यंग्यकार और आलोचक मुखर रहता और वे चीजों व वस्तुस्थितियों की ऐसी व्याख्या और तलस्पर्शी दृष्टि प्रस्तुत करते जिसे सुनकर अच्छे-अच्छे पानी भरने लगें और बगलें झाँकने लगें लेकिन लोगों के साथ औपचारिक मुलाकातों में वे एक सौम्य, मृदुभाषी व्यक्ति बने रहते और कोई ताड़ नहीं सकता था कि वे औपचारिक बातों पर कैसा पलीता लगाते हैं और न जाने कहाँ-कहाँ इनवरटेड कॉमा लगायेंगे।

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित चितवालसा जूट मिल से उनकी कोलकाता वापसी की मूल प्रेरणाओं में से संभवतः मैं भी एक था। मैं टीटागढ़ रहता हूँ और यहीं एक जूट मिल माठकल (टीटागढ़ जूट मिल नंबर 2) में वे आ गये। फिर तो अक्सर मैं या तो उनके कार्यस्थल पर पहुँच जाता या फिर उनके आवास पर। वे भी अक्सर मेरे घर आया-जाया करते थे। हर दूसरे-तीसरे दिन मुलाकातें होतीं और लिखने-पढ़ने से लेकर दुनिया जहान की चर्चा होती। कई बार भाभी (आशा जी) भी साथ होतीं। एकाध बार उनकी पुत्री मनीषा भी मेरे घर आयी। यह मेरे आर्थिक गर्दिश के दिन थे। मेरी कठोर जीवन-चर्या का उन्हें अवश्य अनुमान लगा होगा, हालाँकि कभी उस पर हमारे बीच न तो चर्चा हुई और ना ही उन्होंने मुझसे पूछ कर कभी शर्मिंदा किया। मेरे नाना जी की ठेकेदारी उनके निधन के कारण मुझे अकेले खींचनी पड़ रही थी, जिसमें मेरा मन एकदम नहीं लगता था और इन्हीं कारणों वह निरंतर घाटे में चल रही थी। ‘नाद प्रकाशन’ शुरू किया था, वह भी अनुभव की कमी के कारण अंतिम सांसे ले रहा था और शौकिया ‘जनसत्ता’ में ट्रिंगर था, जिसमें कमाई नाम मात्र की थी लेकिन एक निरंतर दौड़ थी। और केदानाथ सिंह पर कोलकाता विश्वविद्यालय से शोध का दबाव अलग था।

इस बीच जूट मिल प्रबंधन से कीर्ति जी का कुछ मतभेद हो गया तो उन्होंने कोलकाता की एक अन्य जूट मिल का कार्यभार सँभाल लिया। उसके बाद मुलाकातें कम होती गयीं। कार्य के अत्यधिक दबाव के कारण मैं उनकी नयी मिल में कभी नहीं जा पाया और ना उनके नये आवास पर। मुझसे मिलने अवश्य वे और भाभी दोनों दो-तीन बार ‘जनसत्ता’ कार्यालय आये।

फिर एक दिन पता चला कि उन्होंने कोलकाता छोड़ दिया है। वे कहते–‘रिटायर होने के बाद कोलकाता तुम्हारे चलते आये थे जब तुम्हीं से मुलाकात नहीं हो पाती तो हम गाँव में ही भले। अब अपने गाँव की जिंदगी जीनी है। वह निरंतर अपनी ओर खींच रहा है। इस बीच मैं ठेकेदारी व प्रकाशन को गुडबॉय करके रोजी-रोटी के फेर में कोलकाता से अमृतसर, जालंधर, इंदौर, जमशेदपुर आदि शहरों की खाक छानकर फिर कोलकाता लौटा तो पाया कि अभी भी जब कभी कीर्ति जी कोलकाता आते सकलदीप जी भी बुला लिये जाते और मैं भी पहुँचता। अवधनारायण सिंह अपने गाँव चले गये थे सो उनकी अनुपस्थिति खलती रहती। इस बीच मैं जहाँ भी रहा कीर्ति जी के पत्र वहाँ अवश्य पहुँचे। कई बार फोन भी आते।

अब वे कोलकाता आते हैं तो कॉटन स्ट्रीट वाले कमरे के बदले हावड़ा स्टेशन पर ही ‘यात्री निवास’ में ठहरते हैं। उनका कोलकाता आना अक्सर अपने बच्चों के पास विदेश जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए होता है। हालाँकि वे कहते भी हैं कि अब तुम्हारे टीटागढ़ आना मेरे लिए विदेश जाने की तुलना में अधिक कठिन होता जा रहा है। उम्र हो गयी है और घुटनों में दर्द रहने लगा है। हालाँकि बीच में उन्होंने बताया कि दिल्ली जाकर घुटने का ऑपरेशन करवा लिया है और अब स्थिति कुछ ठीक है। यह सुखद लगता है कि उनकी पुस्तकें लगातार आ रही हैं और उनका लिखना-पढ़ना यथावत है। पटना की एक संस्था चेतना समिति ने पाँच वर्ष पूर्व उनके नाम पर 11 हजार रुपये का एक पुरस्कार भी स्थापित किया है, जो मैथिली के लेखकों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। उन्होंने इसके बारे में बताया था कि पत्रों की किताब आनी है लेकिन आपके जो भी पत्र हैं वे बेहद औपचारिक हैं और उनसे आपके जीवन के संघर्षों का कुछ अता-पता नहीं चलता, क्यों नहीं एकाध पत्र लंबा यह लिखकर भेजते कि इधर जीवन में क्या उतार-चढ़ाव आये हैं ताकि पत्र के बहाने ही आपके संघर्षों की चर्चा हो जाये। हालाँकि मुझसे यह नहीं हो पाया। उसका शायद एक कारण यह है कि कई समस्याओं से इधर निजात मिल गयी है। ‘सन्मार्ग’ की व्यवस्थित पत्रकारिता से जुड़े रोजगार ने इतना अवसर दिया कि मैंने केदारनाथ सिंह पर बीस-बाईस वर्ष पहले शुरू किया गया अधूरा शोधकार्य पूरा कर पीएच-डी की उपाधि कोलकाता विश्वविद्यालय से हासिल कर ली है। बेटी को एमबीए जैसी खर्चीली पढ़ाई करा पाया और वह यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गयी है। पत्नी प्रतिभा सिंह भोजपुरी गायिका के तौर पर लगभग स्थापित हो चली है और मेरी कई किताबें इधर अच्छे प्रकाशकों ने छापी हैं। पता नहीं मेरे जीवन ने उन्हें कुछ लिखने-सोचने की प्रेरणा दी या नहीं लेकिन मैं उनके लेखन और उसमें निरंतर दिलचस्पी से बेहद प्रभावित हूँ। वृद्धावस्था की तमाम समस्याओं के बावजूद लेखन की दुनिया उन्हें तरोताजा रखती हैं। सप्ताह में एकाध बार अवश्य फोन से उनका हाल-चाल पता चलता रहता है और यह जानकर अच्छा लगता है कि उन पर शोध हो रहा है। यही सोचता हूँ कि जिस लेखक को लंबी आयु मिले उसे वैसा ही जीवन मिले जैसा कीर्ति जी को मिला है, लिखते-पढ़ते और उसी दुनिया का होकर रहने का आनंद अच्छा लगता है जब एकाएक फोन आता है–‘तुम्हारे लिये सरप्राइज हैं बताओ मैं किसके पास बैठा तुम्हें याद कर रहा हूँ। लो बात करो।’ पता चलता है डॉ. बुद्धिनाथ मिश्र हैं। कभी कोलकाता में मेट्रो स्टेशन पर एकाएक मिले डॉ. राम आह्लाद चौधरी कहते हैं–‘अभिज्ञात जी आपके एक मित्र पर मुझे बोलना है एक कार्यक्रम में।’ पता चलता है कीर्तिनारायण मिश्र पर बिहार में कोई भव्य आयोजन है।

वे कई बार छोटी-छोटी बातों के लिए भी फोन करते हैं, जिससे मेरे लिए भी रचनात्मक खुराक मिलती है। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा–‘पता लगाइयेगा कि क्या बंगाल में अभी भी चवन्नी चलती हैं?’

मैंने पूछा–‘क्यों?’

जवाब था–‘बेटी के कई गुल्लख पड़े थे। वह तो सिंगापुर में है। अपने पति के साथ। तो हमने खोला। देखा कि उसमें चवन्नियाँ भरी पड़ी हैं, वे बड़ी तादाद में हैं और कई गुल्लखों में हैं। उसने बचपन में सिक्के तो डाले लेकिन कभी खोला नहीं। अब उनका क्या करें?’

मैंने कहा–‘पता करते हैं?’ बात मैंने टालने के लिए कही थी।

लेकिन उनकी इसी बात से एक दिन मेरा एक शेर निकल आया–

‘मासूम सपनों का सबसे बड़ा खजाना है

मुझसे औलाद की गुल्लख नहीं तोड़ी जाती।’

यह कीर्तिनारायण हैं, जिनकी संतान बड़ी हो गयी लेकिन कभी उसने गुल्लख तोड़ने की आवश्यकता नहीं समझी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घरों में बच्चों की गुल्लखें कभी तोड़ी नहीं गयीं और जब उनके बड़े होने के बाद कभी टूटीं भी तो साफ-सफाई के लिए और उनमें मिले पाँच-दस के सिक्के और चवन्नियाँ प्रचलन के बाहर हो चुकी होती हैं। लेकिन हम जैसों का जीवन भी है जिसने वह दिन भी दिखाये जिसमें बच्ची की गुल्लख टूटी तो आटा आया।

यकीन नहीं होता कि बाईस साल से अधिक हो गये हैं हमारे रिश्ते को। हालाँकि अब मुलाकात नहीं होती। संभवतः कोलकाता के कॉटन मार्केट वाला कमरा उन्होंने बेच दिया है, जहाँ कोलकाता आने पर वे ठहरते थे। जहाँ हमारी कई मुलाकातें हुई हैं। आने से पहले पत्र और फिर सकलदीप सिंह, अवधनारायण के साथ मिल बैठकर गप्प लड़ानी है। हालाँकि अवधनारायण जी कम ही मिलते लेकिन सकलदीप जी और मैं सदैव हाजिर रहते। कमरे में जब मैं पहुँचता तक सकलदीप जी को पहले से वहाँ पाता। और यदि वे न पहुँचे होते तो थोड़े इंतजार के बाद सकलदीप सिंह के ठिकाने पर हम दस्तक देने पहुँच जाते। फिर तो पूरा दिन ही साथ बीतता और तरह-तरह की साहित्यिक योजनाएँ बनती। हालाँकि उनमें से बहुम कम पूरी हुई। एक तो यही कि हम तीनों एक-दूसरे के बारे में बेलौस और जम कर लिखें और इस प्रकार लिखे छह लेखों का एक संग्रह प्रकाशित हो। अब तो हमारे बीच की सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी सकलदीप सिंह नहीं रहे। सकलदीप जी से अपनी अंतिम मुलाकात के दौरान मैंने कीर्ति जी से फोन पर बात भी करवाई थी। उस समय वे सपरिवार माउंट आबू में थे और पर्यटन का आनंद ले रहे थे। यह वही मुलाकात थी, जब सकलदीप जी ने मुझसे साफ-साफ कह दिया था कि अब जो साहित्य में मुझे करना था सो कर लिया, अब मैं साहित्य से रिटायर हो गया। हालाँकि कीर्ति जी से बातचीत के दौरान उनकी आवाज में खोयी हुई चहक जैसे थोड़ी देर के लिए लौटी थी। उन्होंने कहा था–‘मेरा हालचाल वहीं से पूछोगे? एक बार आ जाओ मिलने को बहुत मन करता है।’ लेकिन उसके बाद कभी कीर्ति जी कोलकाता नहीं आये और उनकी मुलाकात नहीं ही हुई। सकलदीप जी अपने बेटे के साथ गुवाहाटी चले गये फिर पता चला कि वहाँ से वे गाँव गये थे और फिर दुर्गापुर। वहीं बीमार हुए और बेटा इलाज के लिए कोलकाता लाया पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत की खबर भी दूसरों के माध्यम से हम सभी को कई दिनों बाद लगी। मैं गुवाहाटी फोन कर सकलदीप जी से बातचीत करता तो वह हर बार ‘कीर्ति जी कैसे हैं?’ जरूर पूछते। उनके साहित्य से रिटायर होने के संदर्भ में मेरा लेख छपने के बाद अपनी रचनाशीलता पर जो अंतिम बात उन्होंने मुझसे कही थी यह कि ‘मैं पोयम्स इन बॉस का कवि हूँ। मुझे जो कहना था वह मैंने कह दिया और जिसे मेरी कविताओं से जो कुछ मिलता है वह ग्रहण करे।’

मेरा परिचय सकलदीप जी ने ही कीर्ति जी से कराया था। सकलदीप जी ने ‘संदर्भ’ आदि पत्रिकाएँ निकाली थीं जिसमें कीर्ति जी की रचनाएँ अवश्य होती थीं। उन दिनों वे विशाखापट्टनम में थे जब सकलदीप जी मेरे ज्यादा करीब आ गये तो कीर्ति जी से एक कार्यक्रम में परिचय करवाया। फिर तो हमारी तिकड़ी ही बन गयी। कीर्ति जी को जब मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता इसलिए भी हुई थी क्योंकि मैं पहले ही उन्हें महत्त्वपूर्ण कवि मान चुका था। इस नयी तिकड़ी में हालाँकि उम्र के फासले थे सकलदीप जी सबसे बड़े थे और कीर्ति जी मुझसे 25 साल बड़े हैं किंतु हमारी मित्रता बराबरी की रही, भले मैं उन दोनों को ‘भाई साहब’ कहता होऊँ । मेरी बातों को उन दोनों ने बराबरी का ही महत्त्व दिया तो यह प्रगाढ़ता और बड़ापन दोनों का ही परिचायक नहीं है, बल्कि साहित्य की विभिन्न पीढ़ियों के बीच साहचर्य का भी परिचायक है।

Image: A doe nursing her fawn

Image Source: WikiArt

Image in Public Domain