पं. द्वारका प्रसाद मिश्र

- 1 April, 1964

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 April, 1964

पं. द्वारका प्रसाद मिश्र

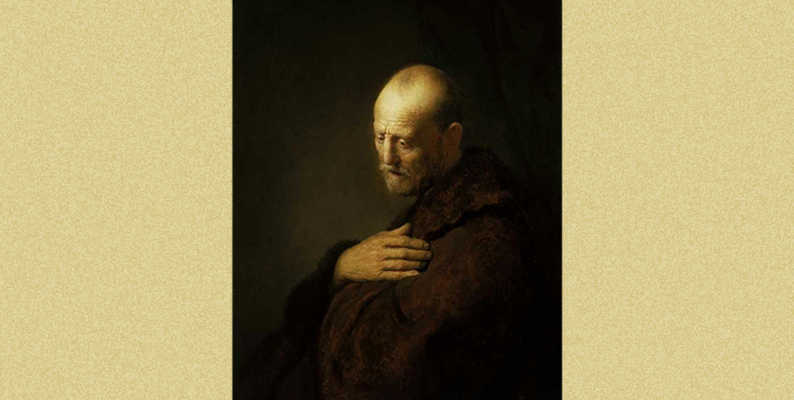

चश्मे के भीतर बुद्धि और चिंतन की दोहरी दीप्ति से चमकती तीक्ष्ण भेदक आँखें, हार्दिकता और गहरे आत्मविश्वास की आभा से प्रसन्न निर्दोष मुख जो बात-बात में जीवन-व्यापिनी संस्कारशीलता और व्यक्ति-वैशिष्ट्य का प्रेरक प्रबोध प्रदान करता है, आगंतुक के मन में कर्मठता, त्याग, चरित्र और देश-पूजा का उत्कट उल्लास जाग्रत करने वाली, संघर्षों में तप-तप कर अधिकाधिक जीवन-मुक्त होने वाली विद्रोह-शिखा-सी ‘डायनमिक’ मुस्कान–ये तीन मिश्र जी के व्यक्तित्व की आकर्षक विशेषताएँ हैं जो बड़े-से-बड़े विरोधी और संशयवादी को एक बार को उनके निकट लाकर उसे दूर नहीं जाने देतीं। साथ ही उनकी अध्ययनशीलता और ज्ञान को देखकर आश्चर्य होता है। चिंतन उनका स्वभाव बन गया है। जिज्ञासा की ऐसी अनासक्त निर्ममता है, ज्ञान की ऐसी गहरी आत्मिक भूख है जो उनके संपूर्ण जीवन को एक निर्विकार अर्थ और तर्कों को वैज्ञानिक संगति प्रदान करती है। कदाचित ही कोई प्रसिद्ध लेखक, कवि या विचारक ऐसा हो जिसकी चिंताधारा से वे पूर्ण परिचित न हों–जिसके संबंध में उनकी स्वतंत्र धारणा न हो।

मिश्र जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कई रूप हैं–कवि, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, वक्ता, विद्रोही, ‘एजिटेटर’, चोटी पर के ‘पार्लियामेंटेरियन’, निष्पक्ष, कठोर, निपुणतम प्रशासक और गहरे अध्येता। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ खुले संग्राम के समय वे जितने बड़े संगठनकर्त्ता के रूप में सामने आते थे, स्वाधीनता-प्राप्ति के उपरांत भी उन्होंने निरंतर वैसे ही असाधारण संगठनशक्ति का परिचय दिया है।

सन् 1920 में महात्मा गाँधी के सत्याग्रह आंदोलन की पुकार पर विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्ययन छोड़कर–“मैं इतिहास का निर्माण करने जा रहा हूँ” कहते हुए वे देश की स्वतंत्रा के संघर्ष में कूद पड़े। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और प्रखर प्रतिभा के कारण सन् 1926 में जब वे एम.ए. ‘फाइनल’ और लॉ ‘फाइनल’ के छात्र थे, मध्यप्रांत की ओर से केंद्रीय धारा-सभा के लिए चुने गए। उनके पराजित विरोधी सर हरि सिंह गौड़ उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे और मिश्र जी प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्र थे। केंद्रीय असेंबली में वे उस समय सबसे छोटे सदस्य थे–आयु लगभग 25 वर्ष। यही नहीं वे असेंबली की काँग्रेस पार्टी के प्रमुख सचेतक थे और पार्टी के नेता स्वर्गीय राजर्षि मोतीलाल नेहरू को उन पर अटूट विश्वास था। मिश्र जी उन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते हैं और सदैव श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण करते हैं। उस समय केंद्रीय असेंबली में स्वर्गीय नेहरू जी के चार मुख्य ‘लेफ्टीनेंट’ माने जाते थे जिन्होंने आगे चलकर ख्याति की चोटियाँ चूमीं–श्री रफी अहमद किदवई, सर शम्मुखम चेट्टी, दीवान चमनलाल और पं. द्वारका प्रसाद मिश्र। उस महान नेता के इन चारों सहकारियों ने अपने-अपने प्रांत और अखिल भारतीय सार्वजनिक जीवन में आगे चलकर महत्त्वपूर्ण स्थान बनाया।

पंजाब केसरी लाला लाजपतराय की मृत्यु पर मिश्र जी ने केंद्रीय धारा-सभा में सरकार की निंदा का प्रस्ताव उपस्थित किया था जो पास हुआ था। उस समय उनकी वक्तृता को सुनकर सारी ‘असेंबली’ चकित रह गई थी। स्वर्गीय पं. मोतीलाल नेहरू ने कहा था–देश का उत्कृष्टतम फौजदारी वकील भी अपना पक्ष इतनी अच्छी तरह नहीं रख सकता। इलाहाबाद ला कॉलेज के प्रिंसिपल और मिश्र जी के गुरु ने उस वक्तृता को पढ़कर उनके पास बधाई का तार भेजा था। कम नेताओं को विद्यार्थी-जीवन में ऐसा असाधारण गौरव प्राप्त हुआ होगा।

1930 के स्वाधीनता-आंदोलन में मिश्र जी फिर संघर्ष में कूद पड़े–वह कानून-भंग का आग्नेय युग था। नमक कानून, जब्त-साहित्य कानून और ‘केंटोनमेंट’ कानून तोड़कर मिश्र जी ने मध्यप्रांत में जंगल-सत्याग्रह का प्रवर्तन किया। जेल मे रहते हुए वे जबलपुर नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गए। छूटकर अपना पद सम्हालते ही सरकार ने उन्हें उस पद से हटा दिया। देश की नगरपालिकाओं के इतिहास में अपने प्रकार का यह पहला अवसर था। सरकार उनकी तेजस्विता और विद्रोही व्यक्तित्व से भयभीत हो चली थी। फलस्वरूप सन् 1934 के केंद्रीय असेंबली चुनाव में खड़े होने की अनुमति उन्हें नहीं मिली। अपनी उज्ज्वल राष्ट्रभक्ति का यह पुरस्कार मिश्र जी के अनुरूप ही था। देश भर में मिश्र जी के प्रति इस सरकारी अन्याय का प्रबल विरोध हुआ। पर विदेशी भारत सरकार उन्हें दुबारा केंद्रीय असेंबली में जाने देने का खतरा लेने को तैयार न थी।

1936 में प्रांतीय धारासभाओं का चुनाव हुआ। मध्यप्रांत में सर्वप्रथम लोकप्रिय काँग्रेसी मंत्रि-मंडल की स्थापना हुई। मिश्र जी स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री नियुक्त हुए। स्वायत्त शासन के अंतर्गत स्थानिक संस्थाओं के आमूल सुधार को लेकर उन्होंने एक विशद मौलिक योजना बनाई जिसकी वैधानिकता को प्रो. कीथ जैसे विधानवादी ने स्वीकार किया। सन् 1939 में विश्व-युद्ध के छिड़ते ही भारत की स्वाधीनता के प्रश्न को लेकर प्रत्येक प्रांत के काँग्रेसी मंत्रि-मंडल ने ब्रिटिश नीति के विरोधस्वरूप इस्तीफा दे दिया। 1950 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने पर मिश्र जी को फिर जेल जाना पड़ा। अगस्त 1942 का स्वाधीनता महासंग्राम आरंभ होते ही मिश्र जी मध्यप्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय पं. रविशंकर शुक्ल के साथ पकड़ लिए गए। सरकार ने उन्हें अत्यधिक खतरनाक समझकर मद्रास भेज दिया। तीन वर्ष बाद जेल से छूटने पर वे काँग्रेस के संगठन और कुछ ही महीनों बाद आनेवाले आम चुनाव में काँग्रेस को सफल बनाने में जी-जान से जूट गए। 1946 में मध्यप्रदेश में पुन: काँग्रेस मंत्रि-मंडल स्थापित हुआ और मिश्र जी गृह मंत्री पद पर आरूढ़ हुए। इसी वर्ष उनका महाकाव्य ‘कृष्णायन’ प्रकाशित हुआ जिसकी रचना उन्होंने बेल्लोर जेल में की थी और जिसने प्रकाशित होते ही हिंदी संसार का ध्यान आकर्षित किया।

‘कृष्णायन’ उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है। जो आत्म-जिज्ञासा सारे धर्मों का मूल रही है उसका दार्शनिक निरूपण मिश्र जी की इस महारचना में हुआ है और वे सत्य और जीवन-सौंदर्य के शोधक कलाकार के रूप में–चिर प्रवहमान भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के जागरूक प्रतिनिधि के रूप में प्रकट हुए हैं। जगत को दु:ख-परिणामी मानते हुए भी भारतीय दर्शन ने जगन्निर्माता को आनंदकंद माना है। ‘कृष्णायन’ में सूक्ष्म चिंतन और मनन-द्वारा इस बाह्य असंगति का परिहार किया गया है और विश्वात्मा के रसवर्षी आनंद-विधायक स्वरूप की महान मूर्ति रची गई है। मिश्र जी की मान्यता है कि अतीत की उपलब्धियों का अनुशीलन उस समय तक असफल सिद्ध होगा जब तक वर्तमान व्यवस्था को दृष्टि में रखकर इतिहास से जीवन के सिद्धांत और व्यापक समाज-दर्शन ग्रहण करने की चेष्टा न की जाएगी। तभी राष्ट्रीय गौरव का सच्चा भाव जागृत होगा और हमारी सांस्कृतिक विरासत जीवन-परंपरा की प्रतिमूर्ति हो उठेगी। शताब्दियों से हिंदुत्व के सिद्धांतों में ढँके-पड़े हमारे जीवनदर्शों और लोकचेतना के मूलाधारों को कवि ने सर्व-जन-सुलभ बनाया है। उन्होंने जिस सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से सांस्कृतिक विकास का चित्रांकन इस काव्य में किया है–जैसा उद्बोधक संदेश हमें सुनाया है उससे प्रगट होता है कि हम जीवन के उत्तराधिकारी हैं जो इतिहास की रचना पर पूर्णता के आदर्श और अच्छाइयों पर अपना प्रभाव डालता रहा है। ‘कृष्णायन’ की कविता में बड़ा सुंदर सात्विक प्रवाह है और वह प्रवाह हमारी भारतीय सात्विकता की परंपरा के कारण बड़ा रसमय हो गया है। अंधभक्ति उसमें नहीं है–विश्वासों में बह जाने वाली तन्मयता उसमें नहीं है–उसमें एक सतत जागरूक चेतना है।

संपूर्ण ‘कृष्णायन’ महाकाव्य में तरह-तरह से कृष्ण के मानवत्व पर कवि का गहरा आग्रह है। धर्म-निर्वाह पर कृष्ण की दृढ़ आस्था और आदर्श-निष्ठा रह-रह कर उन्हें मानवी दीप्ति प्रदान करती है। देव चरित्र होते हुए भी कृष्ण बराबर मानवता के सर्वोत्तम प्रतीक प्रतीत होते हैं। पर ‘कृष्णायन’ के कवि ने यहाँ भी कुशलता का का परिचय दिया है। टेसो, मिलटन प्रभृति पाश्चात्य कवियों ने–किसी हद तक माइकेल मधुसूदनदत्त ने भी अपने महाकाव्य में जो विचित्र प्रवृत्ति प्रदर्शित की है उससे मिश्र जी बचे रहे हैं। कहीं भी देव और मानवीय भावों के एकत्र समावेश से कवि का देव-प्रकृति-वर्णन विरुद्ध गुणवाला नहीं हो पाया है क्योंकि अँग्रेज कवियों या माइकेल मधुसूदनदत्त की तरह मिश्र जी ने ग्रीक पुराणों को कहीं आदर्श नहीं माना है। इस संबंध में उन्होंने संस्कृत पुराणों का आदर्श अपने सामने रखा है। मधुसूदनदत्त ने जिस प्रकार पाश्चात्य देवी ‘जूनों’ का अनुकरण कर पार्वती के चरित्र को कुछ गिरा दिया है या अन्य इसी प्रकार की चारित्रिक विषम स्थितियाँ सृजित की हैं वैसी ‘कृष्णायन’ काव्य में नहीं है। उनके द्वारा अपने चरित्रों पर आरोपित मानवता स्थूल नहीं है। वह उस मानवता का सूक्ष्म तरंगित रूप है जो सौंदर्य, साधना, आत्म-परिष्कार की सतत ज्योति के सम्मिलन से उद्भूत होती है। ‘कृष्णायन’ मंय चित्रित कृष्ण का लोकपालक, लोकरंजक और लोकनायक रूप उनके मानवीयकरण का ही परिणाम है। ग्रीक सभ्यता और ‘माइथालाजी’ का आज अंत हो चुका है। उसका केवल ऐतिहासिक या पुरातत्त्व का महत्त्व है और उसमें ध्वंसावशेषों का आकर्षण ही मिलता है। दूसरी ओर भारतीय पुराण आज भी यहाँ की जनता के लिए सजीव शक्ति हैं।

कवि की अपेक्षा पत्रकार के रूप में मिश्र जी को लोग अधिक जानते हैं। ‘श्री शारदा’, ‘लोकमत’ और ‘सारथी’ के संपादन द्वारा मिश्र जी ने हिंदी की पत्रकार-कला को प्रगति दी है। उनके संपादित पन्नों के नियमित पाठक उनकी लेखनी के चमत्कार, संयम, ओज और पैनी अंतर्दृष्टि से भली भाँति परिचित हैं। जब वे एफ.ए. के छात्र थे तब उन्होंने देशव्रत के नाम से ‘हिंदू जाति का स्वातंत्र्य प्रेम’ शीर्षक पुस्तक लिखी थी जो तत्काल कई विश्वविद्यालयों को एफ.ए. परीक्षा में पढ़ाई जाने लगी थी। उनके न जाने कितने प्रयोगात्मक, विवेचनात्मक निबंध पत्र-पत्रिकाओं बिखरे पड़े हैं। साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजनों के अवसरों पर दिए गए उनके भाषण हैं जो विचार-सामग्री और विषय की नवीनता की दृष्टि से स्वतंत्र निबंध प्रतीत होते हैं। उनका विशाल अध्ययन और पैनी अंतर्दृष्टि उनके विषय-प्रतिपादन को मौलिकता और गंभीरता प्रदान करती है। राजनीति, सामाजिक अर्थनीति, वर्तमान युग के सांस्कृतिक संक्रमणों और आदान-प्रदान को लेकर लिखे गए उनके निबंधों में विश्लेषणात्मक, तर्कयुक्त, बुद्धिग्राह्य, वस्तुनिष्ठ लेखनशैली के दर्शन होते हैं। ‘तुलसी के राम और सीता’ नामक उनकी एक पुस्तक और प्रकाशित हुई है। हिंदी के प्रश्न को मिश्र जी भाषा का प्रश्न नहीं, लिपि का प्रश्न मानते हैं। जो हिंदी राष्ट्रभाषा होगी वह केवल हिंदी और उर्दू के शब्दों के मिश्रण से बनेगी ऐसी उनकी मान्यता नहीं। उसमें मराठी, बंगला, गुजराती, तेलगू आदि अन्य प्रादेशिक भाषाओं के शब्द भी स्वछंदतापूर्वक आयेंगे। पर सांस्कृतिक दृष्टि से यदि राष्ट्रभाषा को किसी पुरानी भाषा की ओर झुकना होगा तो वह संस्कृत होगी, फारसी या अरबी नहीं।

मिश्र जी चोटी पर के वक्ता हैं। उनके व्याख्यान में निराकार आक्रोश नहीं होता–भावना की रहस्यमयता, अव्यवस्था और अथार्थता नहीं होती। उसमें जलता हुआ, आग लेकर उठता हुआ अखंड राष्ट्रीय विश्वास और स्वाधीनता की रक्षा का दृढ़ संकल्प होता है। देश में फैले भ्रष्टाचार, प्रशासकीय अक्षमता, जाति, भाषा और वर्ग-भेद, सांप्रदायिकता और प्रांतीयता पर कठोर प्रहार कर वे प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना का आह्वान और नए जीवन-मूल्यों की रचना पर तर्कयुक्त आग्रह करते हैं। श्रोता बड़ी-से-बड़ी संख्या में उनके नाम की ओर खिंचते हैं।

1951 में प्रधानमंत्री और राष्ट्र-नायक नेहरूजी से मतभेद हो जाने के कारण मिश्र जी ने मंत्री-पद, धारासभा की सदस्यता, काँग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड की सदस्यता, यहाँ तक कि काँग्रेस की साधारण सदस्यता से भी इस्तीफा देकर काँग्रेस का सक्रिय विरोध किया, निर्वाचन लड़े, पराजित हुए और प्रजा समाजवादी दल में चले गए। पर आदर्श का यह संघर्ष तभी तक रहा जब तक काँग्रेस ने समाजवादी समाज-रचना को अपना सुनिश्चित ध्येय घोषित नहीं कर दिया। 1955 में काँग्रेस के द्वारा तदनुसार घोषणा होते ही मिश्र जी–‘जैसे उड़ि जहाज को पंछी पुनि जहाज पै आवै’ कहते हुए फिर काँग्रेस में आ गए। संपूर्ण मध्यप्रांत जो अपने सबसे प्यारे नेता के इस काँग्रेस-त्याग और राजनीतिक शासकीय तटस्थता से क्षुब्ध था इस समाचार से हर्षित हो उठा। प्रदेश को अपना खोया नेतृत्व मिला–कार्यकर्त्ताओं को अपना सुदृढ़ पथ-प्रदर्शक मिला। मिश्र जी एक बार फिर काँग्रेस-संगठन में जुट गए और काँग्रेसी-शासन के जन-संपर्क के टूटे हुए सूत्र जोड़ने लगे। एक नई प्राणानुभूति भीतर-बाहर चारों ओर संचारित हो उठी। इसी बीच 1956 में मिश्र जी सागर विश्वविद्यालय के उपकुलपति चुने गए और 6 वर्षों तक मध्यप्रदेश के उस सबसे बड़े विश्वविद्यालय के कर्णधार रहे जिसने अपने प्रथम दीक्षांत समारोह में ही उन्हें साहित्याचार्य (डॉक्टर) की सम्मानित उपाधि प्रदान की थी। स्वर्गीय डॉ. श्यामबिहारी मिश्र और स्वर्गीय डॉ. श्यामसुंदर दास के उपरांत यह संभवत: तीसरा अवसर था जब (1948) हिंदी के साहित्यिक को यह सम्मान प्राप्त हुआ था। अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में मिश्र जी ने सागर विश्विद्यालय को देश के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में परिगणित होने योग्य बनाकर वहाँ भी अपनी प्रशासकीय और ‘एकेडेमिक’ योग्यता का अविस्मरणीय परिचय दिया। परंतु मध्यप्रदेश में काँग्रेस की दिन-पर-दिन गिरती हुई लोकप्रियता और आंतरिक फूट और आशक्ति उन्हें चिंतित किए रहती थी। बीच में अनेक बार उन्होंने पदमुक्त होकर सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा भी की, पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. कैलाशनाथजी काटजू के आग्रह पर वे सागर विश्वविद्यालय का सम्यक् निर्माण करने में लगे रहे। 1962 के चुनाव में मध्यप्रदेश काँग्रेस की जो चिंत्य स्थिति उत्पन्न हो गई उसने उन्हें व्यग्र और कृतसंकल्प कर दिया। कुलपति डॉ. काटजू को भी मिश्र जी के आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने पद से अवकाश लेने की सहमति देनी पड़ी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के अवकाश-प्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री जी. पी. भट्ट उपकुलपति-पद पर आसीन हुए। विश्वविद्यालय कोर्ट की उस बैठक में कुलपति काटजू ने मिश्र जी के त्याग, चरित्र और योग्यता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की।

विश्वविद्यालय के कार्य से मुक्त होते ही मिश्र जी काँग्रेस के संगठन, पुनर्रचना और आंतरिक व्यवस्था को दूर करने की ओर पूरा ध्यान देने का अवकाश पा सके। पिछले वर्ष चीनी आक्रमण के समय दिल्ली में अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा-समिति बनी जिसकी जन-संपर्क उपसमिति के अध्यक्ष मिश्र जी बनाए गए। परंतु मध्यप्रदेश की राजनीति में उनकी अनुपस्थिति बराबर तीव्रतापूर्वक अनुभव की जा रही थी। मई में एक उपनिर्वाचन में भारी बहुमत से विजयी होकर वे राज्य विधानसभा के सदस्य चुने गये। इसी बीज ‘कामराज-योजना’ के अंतर्गत काँग्रेस की सर्वोच्च सत्ता द्वारा मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री श्री भगवंतराव मंडलोई का संस्था के संगठन-कार्य के लिये चयन किया गया। उन्होंने तत्काल अपने पद से त्याग-पत्र देकर अपनी अनुशासनप्रियता और त्यागवृत्ति का परिचय दिया। काँग्रेस दल के नेता के नए चुनाव में मिश्र जी नेता चुने जाकर राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। मध्यप्रदेश की राजनीति और प्रशासन को जैसे नया मोड़ मिला। राज्य की तीन करोड़ जनता के भीतर नई आशा, नए विश्वास और नए मनोबल की प्रेरणा जगने लगी। समाजवादी राष्ट्र-रचना का दृढ़ संकल्प लेकर–बहुजनहिताय-बहुजनसुखाय का भव्य आदर्श और राज्य के सर्वतोमुख विकास का ध्येय लेकर मिश्र जी राजनीति के संघर्षपूर्ण क्षेत्र में फिर आ गए। मध्यप्रदेश का भविष्य उनकी ओर एकाग्र दृष्टि से देख रहा है।

इस जनसेवाव्रती कर्मवादी के उदार, निर्भय, आलोकदायी बहुमुखी व्यक्तित्व के घटनापूर्ण जीवन की यह मोटी रूप-रेखा है। अक्सर मैं सोचता हूँ–कहाँ है इस स्थितप्रज्ञ की जीवनशक्ति का स्रोत जो ब्रिटिश राज्य के बर्बरतापूर्ण अत्याचार और प्रतिहिंसक पशुबल के सामने कभी डिगी नहीं, झुकी नहीं, कभी हारी नहीं, जो स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए कष्ट-सहन में बेजोड़ और आत्मत्याग में अप्रितम रही। जो दमन के अंगारों और मंत्रिपद की गद्दी पर एक-सी भावनात्मक निस्संगता लेकर बैठती आई। जिसके व्यक्तित्व की अमिट छाप राज्य के एक-एक राष्ट्रकर्मी के हृदय पर अंकित है। अपनी मानसिक स्थिरता और संयम के लिए अपने अभावों के प्रति सतर्क सजगता और स्वपरीक्षण की अविराम साधना के लिए जो मध्यप्रदेश के घर-घर में किसी वीरगाथा के चरित्र की तरह प्रख्यात है।

मिश्र जी का आत्मविश्वास उन्हें बड़े-से-बड़े विरोध और जनप्रवाद का सामना करने की शक्ति देता है। वे भावुक ईश्वरवादी हैं; पर उनका ईश्वरवाद नियतिवाद या भाग्यवाद की तरह अक्षम और अपदार्थ बना देनेवाली किसी अगोचरशक्ति के प्रति परमुखापेक्षिता नहीं–ज्वलंत वैज्ञानिक कर्मवाद है। यही कारण है ज्यों-ज्यों हृदय पर चोट पड़ती है त्यों-त्यों उनका जीवन अधिकाधिक अकंपित और दीप्त होता जाता है। उनकी निवृत्तिमूलक आत्म-अलिप्तता बढ़ती जाती है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रति उनकी बढ़ती हुई आस्था उनके अनेक सहयोगी कार्यकर्त्ताओं और अनुयायियों को नए जीवनमंत्र से दीक्षित कर रही है। लोग उन्हें परंपरावादी मानते रहे थे। मिश्र जी परंपरावादी हैं भी, पर उनका परंपरावाद जीवन को प्रगति की वर्तमान मंजिल पर स्थिर कर देने वाला और आगामी संभावनाओं को चुकी हुई मानने वाला परंपरावाद नहीं है। उसमें साधक की-सी जागरूकता है। मिश्र जी का परंपरावाद बीते युगों के विकास की प्रवाहमानता का ज्ञान, वर्त्तमान और भविष्य को निरूपित करने वाली विशिष्ट ऐतिहासिक चेतना है। यह चेतना रूढ़ियों की शव-साधना नहीं करती, राष्ट्र की संचित सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्राणरस खींचकर युग की माँग के अनुरूप जीवित आदर्शों का निर्माण करती है। सामाजिक समृद्धि की सतत आकांक्षा, देशसेवा, आत्मदान और आत्म-अलिप्सा इसी परंपरावाद से फूट-फूटकर उनके व्यक्तित्व को प्रोज्ज्वल भव्यता प्रदान करते हैं। कुछ-कुछ उन्हीं के एक प्रिय लेखक ‘इब्सन’ के इन शब्दों जैसी :–

Upwards

Towards the Peaks,

Towards the Stars,

Towards the Vastness.

Image Courtesy: LOKATMA Folk Art Boutique

©Lokatma