वो घड़ी न आए काश

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 October, 2015

वो घड़ी न आए काश

लेखकीय स्वाधीनता के लिए नौकरी या लाभ का कोई पद ग्रहण न करने का संकल्प राजेन्द्र यादव ने लेखन के प्रारंभ में ही ले लिया था। बाद में कोई पुरस्कार न लेने का संकल्प भी उसमें जुड़ गया, जिसे ईमानदारी से निभाने की कोशिश उन्होंने ताउम्र की। अक्षर प्रकाशन चलाते हुए पच्चीस बरस बेहद तंगी में गुजारे, लेकिन अपने निर्णय से कभी डिगे नहीं। लेखन और प्रकाशन को लेकर मन में जो आदर्श रहे, अक्षर प्रकाशन के माध्यम से उन्हें मूर्त करते-करते एक दिन लगा कि ‘अक्षर’ अब और नहीं चल सकता। तभी कुछ मित्रों के आग्रह और सहयोग से ‘हंस’ शुरू करने का विचार मूर्त रूप ले बैठा, लेकिन राजेन्द्र के पास कोई मजबूत आर्थिक आधार तो था नहीं। सो, दो-तीन साल बाद ही खतरे की घंटी बज गई। एक दिन लगा कि ‘हंस’ को भी बंद कर दें। एक ब्रेकिंग प्वाइंट उनके जीवन में आ गया था कि तभी बिहार सरकार ने उनके लिए पुरस्कार की घोषणा कर दी, जिसे उन्होंने ले लिया, अपने लिए नहीं, ‘हंस’ के लिए, जिसका एक भी पैसा खुद पर खर्च नहीं किया। द्रोणाचार्य के जीवन में ऐसा ब्रेकिंग प्वाइंट तब आया था, जब खड़िया के घोल का दूध बनाकर बेटे को देने की स्थिति आ गई, जिससे वे टूट गए और कुरूओं की शरण में चले गए। बच्चों को घास की रोटी खाते देखकर राणा प्रताप के जीवन में भी ब्रेकिंग प्वाइंट आ गया तो उन्होंने दिल्ली के बादशाह को सुलह के लिए पत्र लिख दिया। ‘हंस’ की स्थिति देखकर राजेन्द्र के जीवन में भी शायद ऐसा ही ब्रेकिंग प्वाइंट आ गया तो उन्होंने पुरस्कार लेकर अपने संकल्प की हवा निकाल दी। आखिरी दिनों में राजेन्द्र के घर हुई दुर्घटना शायद उनके जीवन में परीक्षा की वैसी ही दूसरी घड़ी साबित हुई, जिसमें उनका स्त्री मुक्ति अभियान ही उनका दुश्मन बना और कम से कम दस बरस पहले उनके प्राण ले बैठा। काश! राजेन्द्र यादव के जीवन में वो घड़ी न आने पाती।

मनीष मुझसे नाराज थे या मैं ही उनसे नाराज था, इसका फैसला करना कठिन है। धार्मिक पाखंड की ओर उनके झुकने, यथार्थ से आंखें चुराने और जामगांव वाले सम्मेलन में संत-महंत की तरह तख्त पर बैठकर लेखक मित्रों को भक्तों की तरह नीचे बिठा देने की उनकी हरकत बर्दाश्त न हुई तो मंच से ही उन्हें खरी खोटी सुना दी। वहाँ जो मनीष हमें मिले, वे जैसे कोई और ही मनीष थे। संत-महंत। आचार्य रजनीश उनके गुरुभाई थे। रजनीश की तरह शायद मनीष भी खुद को बहुत आगे ले जाने की आकांक्षा पाल बैठे थे। मनीष को उस राह पर नहीं जाना चाहिए था। अगर चले गए तो उन्हें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। वैसी कोई स्थिति थी भी तो राजेन्द्र यादव और राजकुमार गौतम जैसे दोस्तों से बात करनी चाहिए थी। मेरे पास आ जाते या चिट्ठी लिखकर मुझे बुला लेते। बुला लेते और जैसे पहले घर-बाहर की सब बातें शेयर करते थे, खुलकर समस्याएँ सामने रखते तो कोई न कोई राह निकलती ही। बात करने से अक्सर बिगड़ी बात बन जाया करती है, पर मनीष ने उन दिनों मित्रों से बात करना ही छोड़ दिया था। कहीं से कोई संकेत नहीं मिले कि मनीष ने आत्महत्या वाली मनःस्थिति के बारे में किसी को कुछ बताया हो। उन दिनों राजेन्द्र यादव के साथ मिलकर ‘हंस’ के जरिए कुछ करना चाहते थे। ‘हंस’ के बैक कवर पर उनका विज्ञापन भी छपा था, पर कहाँ हो सका कुछ। गमछे को फांसी का फंदा बनाकर मनीष ने प्रातःकाल की उस घड़ी में सब कुछ खत्म कर लिया। बस्तर पर केंद्रित हमारी किताब ‘इंद्रावती’ और कहानी संकलन ‘आठवें दशक के लोग’ के लोकार्पण के बहाने कोंडागांव में मनीष ने एक समारोह किया था, जिसमें अन्य मित्रों के साथ ‘पन्ना धाय का दूसरा बेटा’ से चर्चित हुए कथाकार रघुनाथ प्यासा भी शामिल हुए थे और मनीष की तरह भरी जवानी में रघुनाथ प्यासा भी रेल दुर्घटना में मारे गए। काश! उस दिन रघुनाथ प्यासा स्टेशन पर फिसलकर न गिरते और मनीष की आत्महत्या वाली वह घड़ी टल जाती!

कहानियों में जनपक्षीय विचारधारा के सार्थक उपयोग के चलते कुमार संभव जैसे कथाकारों ने अपनी अलग पहचान बनाई। उनके पहले संग्रह ‘जंग का मैदान’ में ‘चक्रवर्ती सम्राट’, ‘आखिर सांड़’ और ‘छोटे गांधी’ जैसी प्रभावशाली कहानियाँ हैं। ‘चक्रवर्ती सम्राट’ में गांव के उन निम्न तबकों की जिंदगी की सुलगी हुई चिंगारियां दिखती हैं, जिन्हें अछूत कहा जाता है। ये चिंगारियां ‘आखिरी सांड’ में शोले बनकर दहक उठती हैं। ‘चक्रवर्ती सम्राट’ में लंगड़ और ठाकुर के परिवारों में पुश्त-दर-पुश्त चली आ रही दुश्मनी और लड़ाई का विश्वसनीय चित्रण हुआ है, जो ‘आखिर सांड़’ में संगठित संघर्ष में बदल गया। झूठे प्रमाणों के आधार पर बेकसूर लोगों को सजा देने वाली न्याय व्यवस्था के परखचे उड़ाती संग्रह की कहानी ‘छोटे गांधी’ हमें बताती है कि व्यवस्था किस तरह सफेदपोश अपराधियों के हाथ का खिलौना भर है। संग्रह की नामधर्मा कहानी ‘जंग का मैदान’ फौज से रिटायर हुए चेखुर की जिंदगी का दस्तावेज है। वह चाहे फौज के मोर्चे रहे हों या परिवार के, चेखुर पूरी शिद्दत से लड़ते रहे, पर कहीं भी विजयोल्लास में डूबने के अवसर नहीं जुटा पाए। खुद कुमार संभव को जीवन में विजयोल्लास के अवसर कहां मिले! कई बार ‘सारिका’ के दफ्तर आए और अपनी कहानियाँ हमें दीं। आखिरी बार दिल्ली आए तो हमने मंडी हाउस में एक अच्छी-सी शाम उनके साथ एंजॉय की। उस बार कोई लड़की उनके साथ थी और वे बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन फिर काफी दिनों तक उनकी कोई खबर नहीं मिली और जो मिली, उसे सुनकर दिल दहल गया। कुमार ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली और जलकर मर गए!

कानपुर से कथाकार राजेन्द्र राव का फोन आया था और फिर मुंबई से आर.के. पालीवाल का भी। खबर पाकर झन्न से कुछ टूट-सा गया। कामतानाथ का निधन हिंदी कथा साहित्य के बड़े सितारे के टूटकर गिरने जैसा रहा, जिसे रोक पाना असंभव हो गया था। ‘कथाक्रम समारोह’ में लखनऊ जाना था। सो, मिलने के लिए फोन किया तो टूटी-बिखरी आवाज में बोले, ‘आ जाओ और मिल लो। ज्यादा समय नहीं बचा है। गाल ब्लैडर का कैंसर जिस स्टेज में है, इलाज संभव नहीं।’ सुनकर सन्न रह गया। सोचा था कि समारोह स्थल से सीधे उनके पास जाऊँगा और मुलाकात के बाद संपूर्ण ‘काल कथा’ के प्रकाशन पर भी चर्चा कर लूंगा, लेकिन दुर्योग कि सुबह-सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग माफिया ने बीस-पच्चीस मिनट कुछ इस तरह खराब किए कि प्लेटफार्म से मेरे देखते-देखते लखनऊ शताब्दी सरक गई और कामता से आखिरी मुलाकात की वो घड़ी भी निकल गई।

परम निर्भीक, फक्कड़ और घुमक्कड़ बाबा नागार्जुन की जनसंघर्षों में सक्रिय हिस्सेदारी रही, जिसके चलते उन्होंने कई बार जेल की हवा खाई। सही अर्थों में वे जनता के लेखक थे। जीवन भर कहीं टिक कर नहीं रहे, अपने घर तो बिलकुल नहीं। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उनका घर था। नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका और सारे देश में वे प्रायः घूमते रहे। शायद इसीलिए ‘बाबा बटेसरनाथ’ के सर्जक नागार्जुन को हिंदी पाठकों ने आदर से ‘बाबा’ कहना शुरू कर दिया था, दिल्ली के सादतपुर गांव के लोगों ने भी, लेकिन हिंदी का यह जनकवि मिट्टी में मिलने के लिए दिल्ली छोड़कर अपने जनपद मधुबनी वापस लौट गया, जहाँ की मिट्टी में उसका जन्म हुआ था और 5 नवंबर, 1998 को वहीं उसने अंतिम सांस ली। लोग बताते हैं कि अंतिम दिनों में बाबा का मन करता था कि दिल्ली, विदिशा, जहरीखाल और देश के विभिन्न नगरों में रहने वाले अपने आत्मीय जनों से मिल सकें, पर तब तक यात्रा करने लायक ही कहाँ रह गए थे जनकवि यात्री, सिवा अपनी अंतिम यात्रा पर निकल जाने के। यांत्रिक जीवन में बंधे-फंसे हम दिल्ली के लोगों में से कोई भी बाबा की मिट्टी को प्रणाम करने न पहुंच सका। प्रश्न उठता है कि क्या बाबा ने दिल्ली को वैसा ही माना, जैसा कबीर ने काशी को और अपने आखिरी दिनों में उसे त्याग कर मगहर चले गए? आखिर समय में नागार्जुन की जन्मभूमि वापसी की उलटबांसी यह कि कबीर की जन्मभूमि कहीं मगहर ही तो नहीं थी!

आखिर वर्षों में जीर्ण शमशेर को रंजना अरगड़े ने सुरेंद्र नगर ले जाकर सहेजा-संभाला और स्वस्थ-सानंद कर लिखने-पढ़ने लायक बना दिया। उन दिनों शमशेर ने काफी प्रेम कविताएं लिखीं। हमारे घर रंजना आरगड़े की किताब ‘शमशेर’ देखकर बाबा ईर्ष्यालु हो उठे और दूसरी ओर मुंह घुमाकर चेहरे पर उभर रही मुस्कान को छिपाते हुए बोले, ‘कोई रंजना हमारे लिए भी बनी होगी क्या, कब तक आएगी, कहाँ होगी बेचारी, कैसे पाऊं उसे?’

अपने जीवन की उस भयवाह घड़ी को याद करते हुए चित्रा मुद्गल आज भी शून्य में चली जाती हैं। बेटी और दामाद को दुर्घटनाग्रस्त हालत में देखते और फिर उनके गुजर जाने की घड़ी इतनी तकली फदेह थी कि उनके मन में वैराग्य-सा उगने लगता। चढ़ती धूप के समय उन दिनों मुद्गल दंपति की सांसें थमने-सी लगतीं, लेकिन चित्रा जी यह सोचकर खुद को बेसुध होने से रोके रखतीं कि समाज सेवा के दौरान जिन लड़कियों से मिलती हैं, वे सब भी तो उनकी ही बेटियां हैं, लेकिन अब तो अवध भी बेटी के गम को गहराते हुए उन्हें अकेला छोड़कर चले गए।

गंगाप्रसाद विमल की कहानी ‘बीच की दरार’ में पर्वतीय जीवन का धूसर चित्र सामने आता है। आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई विमल की कहानी हालांकि काफी लंबी है, लेकिन चित्रात्मक भाषा में वे अपनी बात कुछ इस तरह कहते चलते हैं कि पाठक दम साधकर पढ़ता चला जाता है। बर्फ गिरने का दृश्य देखने के लिए मैदानों से लोग खिंचे चले आते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि पहाड़ के लोगों के लिए बर्फ और बारिश के दिन कितने भयावह होते हैं! पहाड़ों पर हमने कई बार ऐसे दिन देखे हैं। एक बार मसूरी गए तो बारिश ने हमें होटल से बाहर ही नहीं निकलने दिया। दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ हुआ और आंधी-पानी में गिरते-पड़ते वहां से निकल भागने में ही भलाई दिखी। अकेले तो कई बार गए थे, लेकिन पत्नी के साथ पहली बार शिमला गए तो दिसंबर की रात कांपते हुए होटल में काटी और अगले दिन स्टेट गेस्ट होकर कार में निकले तो बारिश ने शीशे खोलकर पहाड़ी नजारे देखने का एक भी मौका नहीं दिया। कब मंडी शहर आया और कब कुल्लू-मनाली, कुछ पता ही न चलता। मणिकर्ण को भी बस छूकर लौट आए थे हम दोनों। रात में गेस्ट हाउस पहुँचते, खाना खाते और सो जाते। सुबह उठते तो भी फुहारें खुले आसमान तले आकर सांस लेने की मोहलत न देतीं। लौटे तो अगली सुबह के अखबारों में बादल फटने से एक पहाड़ी गांव के पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाने की खबर पढ़कर दहल गए। वहाँ से जो शहद लाए थे, बहुत दिनों तक ज्यों का त्यों रखा रहा। उसे चखने तक का मन न हुआ। उसे देखते तो दिल में हूक-सी उठती कि जिन लोगों ने इसे इकट्ठा किया होगा, हमें अर्पित करने के कुछ घंटे बाद पलक झपकते इस धरती से लुप्त हो गए, गांव के सारे स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, पशु-पक्षी और पेड़-पौधा तक, सब के सब उस भीषण जलधार में बह गए।

हमारा जीवन चार घड़ी का हो सकता है यानी सौ बरस। उसके बाद आखिरी घड़ी कभी भी आ जाए, किसी को अफसोस नहीं होता, पर उससे पहले सभी सोचते हैं- ‘वह घड़ी अभी न आए काश!’, मगर ललाट पर जितनी घड़ियां दर्ज हैं, उतनी ही मिलती हैं। जंगल के ज्यादातर जीव हमारी तरह बूढ़े होकर नहीं मरते। संयोग कहें या नसीब, कोई जीव जन्म लेते ही दूसरे जीवों का भक्ष्य बन जाता है, लेकिन कोई पांच, दस या पचास बरस जीने के बाद उस गति को प्राप्त होता है, लेकिन अकाल मौत किसी की भी अच्छी नहीं होती।

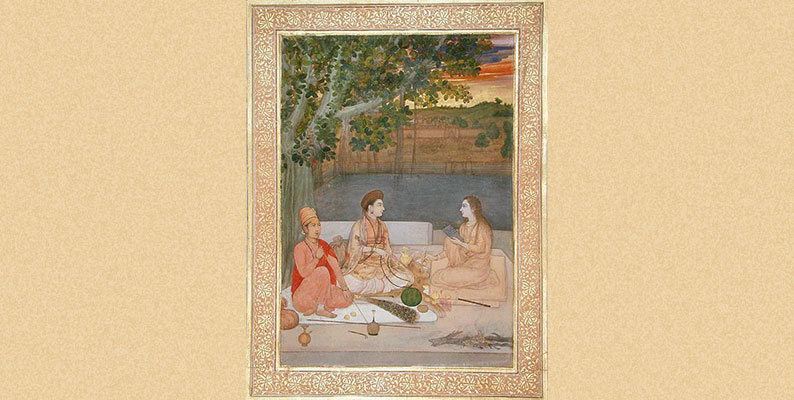

Original Image Portrait of the Scribe Mir Abd Allah Katib in the Company of a Youth Burnishing Paper

Image Source: Wikimedia Commons

Image in Public Domain

This is a Modified version of the Original Artwork