मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में स्त्री विमर्श

- 1 April, 2018

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 April, 2018

मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में स्त्री विमर्श

इन दिनों हमारे घर में एक नया मुहावरा निर्मित हुआ है–‘मैत्रेयी का जाग जाना’। जब भी मैं किसी बात का विरोध करती हूँ तो घरवाले कहते हैं, “इसके अंदर की मैत्रेयी जाग गई।” इससे दो बातें जरूर सामने आईं। एक तो यह कि घर में पटी मैत्रेयी की किताबों से ये भी अनभिज्ञ नहीं रहे और दूसरी कि मैत्रेयी हमारी आवाज बन गई हैं।

मैत्रेयी का बचपन एक निम्न मध्यवर्ग की बेसहारा लड़की का सा था जो दूसरों को बाप, भाई, चाचा, ताऊ कहती रही और लुटती रही। यहाँ तक कि दूसरों के घरों में जहाँ पढ़ने के लिए रखी गई, नौकरों की तरह काम किया। एक छोटी बच्ची को समाज ने असमय ही बड़ा कर दिया। घर की तलाश उन्हें शादी के बंधनों तक खींच ले गई। स्वतंत्र पक्षी ने अपने लिए सोने का पिंजरा तलाश लिया हो जैसे। पर कालांतर में उस पक्षी ने पिंजरे में एक दरवाजा तैयार किया और ऊँची उड़ानें भी भरीं। इतना ही नहीं अपने जैसी हजारों को उड़ना भी सिखाया।

अपना गाँव तथा विपन्नता और संकटों से गुजरा बचपन मैत्रेयी के लिए लेखन में कच्चे माल का काम करते हैं। ग्रामीण जीवन और वहाँ की स्त्रियाँ मैत्रेयी की रूह में बसती हैं। फिर भी कोई निपट अनुभवों की खेती नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पास गहरी जीवन दृष्टि ना हो। मैत्रेयी के उपन्यास इसके गवाह हैं क्योंकि वे जितने अनुभव प्रगल्भ हैं, उतने ही विचार-प्रखर भी। उनमें इतनी बहसें हैं, इतनी लड़ाइयाँ हैं, इतनी हार-जीत है कि कभी सुख के ऊपर दुख भारी पड़ता है तो कभी दुख के ऊपर सुख।

हमें यह जानना होगा कि मैत्रेयी न विवाह-संस्था के विरोध में है, न घर परिवार की सुखद समुन्नत गृहस्थी के। वे खुद एक सद्गृहिणी हैं, पत्नी, माँ और नानी हैं। वे तो बस ये सवाल उठाती हैं कि स्त्री, पुरुष के समतुल्य क्यों नहीं रखी जाती? क्यों दोनों के लिए नियम अलग-अलग रखे गये हैं? क्यों जरूरी निर्णयों से उसे खारिज कर दिया जाता है? वे अपने एक साक्षात्कार में कहती हैं, “मेरी अवधारणा सबसे पहले पुरुषवादी दृष्टिकोण का निषेध करती है। स्त्री-पुरुष के लिए एक सजावट है, देह है, वस्तु है…उसके ज्वार को समेटने का जरिया है। सदियों से यही सब चल रहा है। इन सबके बीच एक स्त्री क्या सोचती है, यह किसी ने नहीं पूछा।” वादों-विवादों के कटघरे में स्त्री प्रश्नों से जूझती हुई मैत्रेयी अपने उपन्यासों के माध्यम से स्त्री जीवन के उन तमाम मुद्दों को उठाती हैं जो सामाजिक नियमों की घुटन और दबाव में जन्म लेते हैं।

मैत्रेयी के शुरुआती उपन्यासों ‘स्मृतिदंष’ और ‘बेतवा बहती रही’ की भुवन और उर्वशी को छोड़ दें तो मंदा, सारंग, अल्मा, शीलो से लेकर बेला बहू तक एक से बढ़कर एक नायिकाएँ हमें मिलती हैं जो ‘भारतीय नारी’ के खोल से निकलती नजर आती है। ‘भुवन’ और ‘उर्वशी’ इसी खोल में लिपटी, अपने भाग्य को कोसती हुई अगर मर जाती है तो इसका भी कारण है। दरअसल उस समय तक मैत्रेयी मानसिक रूप से इतनी दृढ़ नहीं हो पाई थीं कि स्त्री को उसके घेरे से बाहर निकाल कर इस पुरुषवादी समाज में अपने लेखन को कठिनाई में डाले पर बाद में उनकी मानसिक परिपक्वता ने अपने ही लेखन को चुनौती देते हुए इन नायिकाओं को फिर से रचा। ‘अगनपाखी’ और ‘त्रिया हठ’ में इन्होंने इन नायिकाओं की कमजोरियों को दूर कर जैसे अपने आप को ही मजबूत किया।

‘इदन्नमम’ की नायिका मंदा है जिसकी यातनाएँ दोहरी हैं, संघर्ष बड़े हैं, बेसहारा है पर असक्त नहीं है। यहाँ मंदा के रूप में कथा लेखिका के उस व्यक्तित्व की झलक है, जिसमें गाँधी की सर्वोदयी दृष्टि और लोहिया के समाजवाद की सुस्पष्ट छाप है। यह छाप सिर्फ वैचारिक नहीं है बल्कि इन विचारों को किस प्रकार अमल में लाया जाए इसका व्यावहारिक विवरण भी है। मंदा अपने जीवन की विषमताओं और कटु अनुभव को सकारात्मक ऊर्जा में बदलकर सोनपुरा के उस ‘माफिया’ से संघर्ष करती है, जो गाँव के हर व्यक्ति की आजादी को बंधक बनाए है। अपने अहिंसात्मक संघर्ष से ही वह आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की भूमिका तैयार करती है।

यह उपन्यास उन तमाम भारतीय स्त्रियों को लेकर लिखा गया है, जो पुरुष-प्रधान व्यवस्था में सदियों से अधिकार वंचित और काम-शोषित रही हैं। तभी तो बऊ के यह तर्क करने पर कि ‘इज्जत-आबरू वाले घरों की जनी-मानसों को, इनके साथ चलना ही चलना है,’ मंदाकिनी साफ नकारते हुए कहती है–“नहीं बऊ नहीं। हम नहीं मानते, अर्जुन द्वारा स्वयंवर करके लाई गई द्रोपदी को अपने पाँचों पुत्रों में बाँट देना तुम्हें अच्छा लगा होगा बऊ, हमें तो एक औरत के प्रति दूसरी औरत का घोरतम अन्याय और कुकर्म लगा।” मान-मर्यादा के नाम पर ‘पुरुष-पूजा’ का मंदा घोर विरोध करती है। मंदा के जरिए लेखिका औरत के मन, हौसले और बुद्धि की दहलाने, कुचलने और बरगलाने वाले पुरुष समाज की बदनीयतियों को उघाड़ती है। विवाहेत्तर प्रेम-संबंधों की वैधता जैसे ज्वलंत प्रश्नों को उठाकर, लेखिका प्रेमा और कुसुमा जैसी पात्रों की दो भिन्न दृष्टियों और परिणतियों का परिचय कराती हैं। इसी मुद्दे को जब मैत्रेयी ‘चाक’ में उठाती है तो साहित्य जगत में तहलका-सा आ जाता है। ‘चाक’ मैत्रेयी ने लिखा ही था ‘चंदना’ की कथा बदलने के लिए। ‘चंदना कथा’ की नायिका चंदना को उसका नवविवाहित पति इसलिए मार डालता है क्योंकि मायके में उसके ‘सकला सुनार’ के साथ संबंध थे। यह कथा सुना-सुना कर गाँव के औरतों को सावधान किया जाता है कि कहीं तुम्हारा ऐसा हश्र ना हो जाए। उपन्यास की शुरुआत में ही रेशम की हत्या भी इसी कारण से होती है। विधवा होकर भी वह गर्भवती है। चंदना की तरह रेशम और रेशम की तरह कइयों की हत्या की दास्तान इस गाँव की मिट्टी में दबी है। मैत्रेयी नायिका ‘सारंग’ को रचती है, जो इन सबसे टक्कर ले। वह पढ़ी-लिखी और जागरूक स्त्री है। पति रंजीत उसकी लड़ाई में कुछ ही दूर साथ देता है। उसका निहित स्वार्थ और लालच उसे संघर्ष के रास्ते से भटकाता है। सारंग को विद्रोही तेवर अपनाने पड़ते हैं। सारंग का विरोध उस व्यवस्था से है, जो स्त्रियों को गुलाम बनाकर रखती है। पति को चुनौती देकर प्रधान पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ी होती है। अपना साथ देने वाले प्रेमी को गले लगाने से भी वह नहीं हिचकती क्योंकि वह अपने किए हुए कार्य पर कभी भी अपराध बोध का अनुभव नहीं करती। यह प्रेम उसके लिए पाप नहीं है, उसकी भावसत्ता का विस्तार है। अपनी आत्मकथा में भी मैत्रेयी ‘भावनात्मक खालीपन’ जैसे पद का प्रयोग करती हैं–“तुम नहीं सुन पाओगे कि डॉ. सिद्धार्थ ने मेरे भावात्मक खालीपन में प्रवेश किया।”

‘चाक’ के हवाले से वे लिखती हैं ‘यह कथा एक ऐसी स्त्री की आत्मस्वीकृति का आख्यान है, जो रिवाजों को स्त्री के लिए स्त्री की तरह बदलना चाहती है, वह भी स्त्री के उद्धार के लिए नहीं, उसके कर्मक्षेत्र के विस्तार के लिए। सच तो यह है कि सारंग मैत्रेयी जी के ‘चाक’ में ढलकर एक महानायिका बन गई है।

विजय बहादुर सिंह लिखते हैं–‘मैत्रेयी’ जब यह कहती है कि मेरी स्त्रियाँ ‘पुरुषवादी पदावली में भरोसा नहीं करती, यौन शुचिता के वृहत्तर सरोकारों के विषय में मेरे पात्र सोचते हैं।’ तब उनके लेखन में हमें ‘स्वतंत्रता’ के नए अर्थ का प्रकाश फैला दिखाई देता है। यह ‘प्रकाश’ जितना स्त्री-आजादी के लिए किए जाने वाले विद्रोह का है, उतना ही उस नई सामाजिक संरचना का भी, जिसमें वर्चस्ववादी ताकतें मर्यादित की जा सकेंगी और सामाजिक संबंधों का आधार लिंगभेद न होकर मानवतापरक और सहज होगा। मैत्रेयी का लेखन इसी रूप में स्त्री-विमर्शवाद की निरंतर रूढ़ और संकीर्ण होती जाती सीमाओं का अतिक्रमण करता है।

‘अल्मा कबूतरी’ उपन्यास को आलोचक रामशरण जोशी ‘गुस्ताख सवालों का खतरनाक उपन्यास’ मानते हैं। यह उपन्यास रांगेय राघव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कबूतरा जैसी अपराधी जनजाति की स्त्रियों की मार्मिक स्थित बखानता है, जिसके लिए सभ्य समाज के पास सिर्फ घृणा और तिरस्कार ही है। उनके पुरुष मार खाते या बिन मौत मरते हैं और स्त्रियों को सिर्फ ‘भोग्या’ की नजर से देखा जाता है। हाल ही में विवादित रहे पद्मिनी के इतिहास पर यहाँ मैत्रेयी का संदेह है क्योंकि कबूतरा जाति को वे पद्मिनी के वंशज के रूप में देखती हैं कि पद्मिनी अपनी बाँदी सखियों और रानी रक्कासाओं को लेकर सैनिकों के साथ भाग छूटी थी। आन-बान कहाँ रह गई, जिंदगी ने सब छीन लिया। प्राण ही सबसे प्यारे लगे। जस नहीं था, अपजस कमाती रही। अपने सैनिकों से रानियों को, बाँदियों को, रक्कासाओं को गरभ रहे। रास्तों में, नदी-घाटियों में, पहाड़-पर्वतों पर बालक जन्मे। वे ही सुंदर और ताकतवर जाँबाज बप्पा रावल के काम आए। रानी पद्मिनी की संतान, वीरों के अंश जंगलों में विचरने वाली चितौड़ से भागी हुई फौजी पीढ़ियों–रसद लेने ले जाने वाले कहाए बंजारा। नाचने-गाने वाले हुए–कबूतरा।’ इतिहास में हुए जौहर के महिमामंडन और भव्यता से अधिक महत्त्व लेखिका जिजीविषा को देती हैं। आत्मघात जो पुरुषों के लिए पाप है, वह जौहर के रूप में स्त्रियों के लिए कैसे महापुण्य हो जाएगा, स्त्री नहीं मानेगी इस विधान को, क्योंकि अब वह जान गई है कि ‘मर्द औरत के लिए नहीं, अपने लिए लड़ते हैं।’ रानी पद्मिनी बाई की अगली कड़ी के रूप में भूरी बाई, कदम बाई और अल्मा का अवतार ‘अल्मा’ कबूतरी में होता है। वे चुनौतियों से टकराती ही नहीं, खुद भी चुनौती बनती हैं। भूरी की कोशिश कदम से और कदम की अल्मा से जुड़ती हुई उस मुकाम तक जा पहुँचती है, जहाँ सत्ता भी उसे वरण करने से इनकार नहीं कर पाती। मैत्रेयी ये मानती हैं कि राजनीति से अप्रभावित रहकर किसी सामाजिक परिवर्तन या निर्माण की बात नहीं की जा सकती इसलिए ‘सारंग’ के बाद ‘अल्मा’ जैसी नई पीढ़ी की राजनीति में आने की कामना करती हैं।

‘झूला नट’ की शीलो, गाँव की अनपढ़ औरत होते हुए भी अपने व्यक्तित्व और अधिकार के प्रति जागरूक है। उसका चरित्र कृष्णा सोबती की ‘मित्रो’ की याद दिलाता है। शीलो का दरोगा पति चाह कर भी उसका शोषण नहीं कर पाता। वहीं उपन्यास ‘विज़न’ की पढ़ी-लिखी डॉ. नेहा का शोषण उसके ससुर और पति आसानी से कर लेते हैं। मैत्रेयी की अन्य नायिकाओं के विपरीत नेहा का संघर्ष मानसिक है। अपने पति और ससुर से ज्यादा लायक डॉक्टर होने के बावजूद उसे अस्पताल में रिसेप्सनिस्ट की भाँति काम करना पड़ता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने वजूद को न्यौछावर करके तमाम परंपराओं का पालन करे। अगर वह ‘अच्छी’ बने रहना चाहती है तो उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज को मारना होगा। अंततः विक्षिप्तता की ओर बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसके विपरीत इसी उपन्यास (विज़न) की डॉ. आभा, जिसे डॉ. नेहा अपना गुरु मानती है, एक मजबूत इरादों वाली औरत है। अपने आत्मसम्मान और कैरियर को प्राथमिकता देने वाली आभा को हर स्तर पर अपनी दावेदारी का अहसास है। इस उपन्यास के जरिए यह सच्चाई सामने आती है कि, चाहे किसी भी वर्ग की औरत हो, संबंधों की रक्षा करने के लिए उसी का बलिदान माँगा जाता है।

‘कही ईसुरी फाग’ में रजऊ और ऋतु का संघर्ष समानांतर चलता है। ऋतु ईसुरी की फागों पर शोध करती हुई उस रजऊ को खोजती है जो ईसुरी की फागों में सिर्फ संबोधिता भर थी। इस कथा के बहाने मैत्रेयी उन स्त्रियों की जिंदगियों पर प्रकाश डालती हैं जो पुरुषों को प्रसिद्धि दिला कर खुद नेपथ्य में चली गईं। सच तो यही है कि उस हाड़-मांस की औरत में भी दिल धड़कता है, जो प्रेम कर सकती है तो वक्त आने पर देश और समाज के लिए कुर्बान भी हो सकती है इसी प्रकार ‘गुनाह-बेगुनाह’ की इला, समीना और प्रिया भी अपने देश और अपने सिद्धांतों के प्रति उतनी ही संवदेनशील हैं। यहाँ केस के रूप में दर्ज कितनी ही औरते हैं जो पुरुषों द्वारा बलात्कारित, पीड़ित, शोषित होते हुए भी जीने के लिए संघर्ष कर रही हैं। पुलिस का बर्बर चेहरा और महिला पुलिस की दर्दनाक स्थिति का मंजर अपनी भयावता के साथ यहाँ नजर आता है। इला का स्थानांतरण कँटीली झाड़ियों भरे प्रदेश में कर दिया जाता है, फिर भी वह, वहाँ हरियाली पैदा करने के प्रयास में लग जाती है।

हमारे समाज में स्त्री के निर्णय को ‘त्रिया हठ’ कहा जाता है, परंतु मैत्रेयी इसे ‘त्रिया संकल्प’ का नाम देती हैं। ऐसा ही त्रिया संकल्प ‘फरिश्ते निकले’ की बेला बहू भी लेती है–स्कूल चलाने का। वह प्रेम में तबाह होकर टूटती नहीं बल्कि ऐसी ऊँचाई पर पहुँचती है कि दूसरों का आसरा बन सके। इतिहास में जिन महिला पात्रों या घटनाओं का बहुत महिमामंडन किया गया है और जिन्हें बहुत हेय दृष्टि से देखा गया है, मैत्रेयी ने दोनों ही तरह की घटनाओं और पात्रों का पुनर्पाठ किया है। वे समाज द्वारा परिभाषित की गई महिलाओं के देवी और पतिव्रता दोनों स्वरूपों को इस उपन्यास के माध्यम से खारिज करती हैं–“राजा दशरथ अपना प्रण भूल गए मगर कैकेयी भी भूल जाती यह जरूरी था क्या? बात तो यहीं आकर खटकती है कि वे भी अपने हक को क्यों नहीं भूलीं? पति एवं राजा की विरोधिनी स्त्री अच्छी नारी कैसे मानी जा सकती है? न मानी जाए…बिन्नू, हम तो जो कुछ समझे हैं, जिंदगानी ने समझा ही दिया है। सती, देवी, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी, अर्धांगिनी और अनुगामिनी जितने भी ‘अच्छे-अच्छे’ नाम हमने किताबों में पढ़े हैं, सब फरेबी हैं।” इस उपन्यास की स्त्रियाँ बेला बहू, बसंती, उजाला आदि शोषण से हतोत्साहित नहीं होती, बल्कि अच्छे किस्म की नई पौध लगाने के लिए ऐसा स्कूल खोलती हैं जहाँ के बच्चे लड़कियों को शिकार नहीं, सहयोगी समझें।

मैत्रेयी शिल्प से ज्यादा सहज अभिव्यक्ति को महत्त्व देती हैं वे कहती हैं, “मेरे आसपास कलावती चाची जैसे पात्र हैं, उनमें तसलीमा जैसा साहस और खुलापन, सिमोन द बउआ जैसी बेबाकी और इस्मत चुगताई जैसी पैनी और गहरी नजर वाला जज्बा है, वे ही मेरी संकल्प दृढ़ता को बनाए हुए शिल्प को बाहरी नहीं, अंदरूनी धड़कन के रूप में देखती हैं।”

एक खास बात जो मैत्रेयी के यहाँ हम पाते हैं कि इनकी नायिकाएँ व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा करती हैं। ये अपने दुख-दर्द से ऊपर उठकर समाज के कष्टों से जुड़ती हैं। मैत्रेयी के बारे में रंजना श्रीवास्तव उचित ही कहती हैं, ‘मैत्रेयी’ ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जीवन का दाँव खेला। स्त्री उपेक्षा के सारे सामाजिक संस्कारों को चुनौती देती मैत्रेयी, स्त्री के लिए उसी समता, उसी आजादी की माँग करती हैं जो पुरुषों के लिए जायज और स्त्री के लिए नाजायज रही है। स्त्री की कृत्रिम छवि व नकली समर्पण से खुश होती पुरुष जाति को अपनी लेखनी से सावधान करने वाली इस लेखिका के विरोध में यदि स्वर उठते हैं तो इसमें अकल्पनीय जैसा कुछ भी नहीं है।’

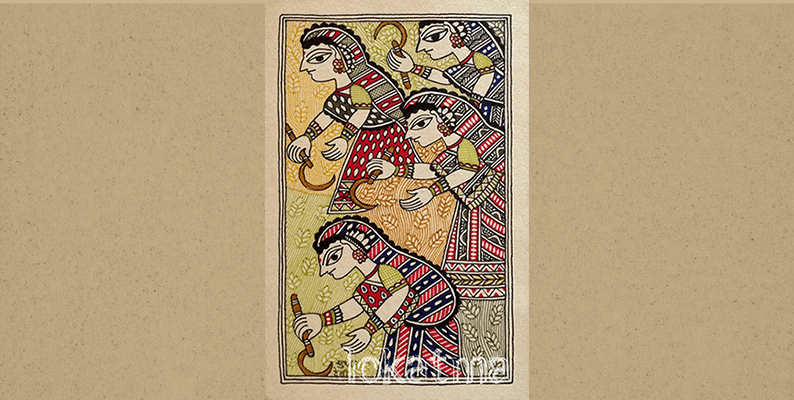

Image Courtesy: LOKATMA Folk Art Boutique